2. 西南石油大学石油与天然气工程学院, 四川 成都 610500

2. School of Petroleum and Natural Gas Engineering, Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan 610500, China

钻井过程中钻柱与井壁的高摩擦力越来越受到石油工作者的重视,尤其是在定向井、大位移井和水平井钻井作业过程中,这个附加的扭矩和阻力致使托压严重,工具面不容易控制,滑动钻进困难,复合钻进扭矩大等井下复杂问题,最终导致水平井延伸能力降低[1-2],油井建井周期增加。

振荡冲击器是一种利用水击压力的井下工具,这项技术最初是由NOV 公司于21 世纪初提出的,叫做水力振荡器(AG-itator) [3-7],这个工具主要由3部分组成:动力部分、流量控制部分和振动部分。其主要是通过动力部分带动流量控制部分的偏心阀组控制阀门开度连续变化,从而使通过振荡冲击器的流量发生连续变化,产生连续水击压力,作用在振动部分芯轴的端面上,与振动部分的碟形弹簧交互作用,最终转化为钻柱连续的、柔和的、交变的额外打击力(钻压),同时带动其上部钻具一起振动,变钻柱与井壁的静摩擦为动摩擦,降低摩擦阻力,达到提高钻速的目的。该工具被广泛地应用于滑动钻井或者定向井钻井中,其主要目的是降摩减阻来改善钻压传递效率,提高水平井的延伸能力,光滑井壁,减少黏卡等井下复杂事故,延长钻头寿命。AG-itator 还主要应用于连续油管钻井和修井作业中,让连续油管在水平段的螺旋屈曲点向后移动,解决连续油管在水平井中延伸能力不足的问题。

大量的现场应用实例证明[8-12],此类振荡冲击器工具促进了钻井工艺的改进,具有广泛的发展前景,但其另一方面的提高破岩效率的作用被弱化了,此类工具在连续的、柔和的、交变的水击压力作用下,除了具有上述作用外,其向钻头传递的交变钻压改变了常规破岩机理,提高了破岩效率,进一步研究振荡冲击器破岩机理[13] 是十分必要的,对工具在现场的应用具有重要的指导作用。

1 工具结构及其作用原理振荡冲击器的动力部分由一个1:2 的螺杆马达组成,该部分的主要作用是为振荡冲击器提供动力;流量控制部分由偏心动阀片和偏心定阀片组成,此部分是振荡冲击器的核心,决定着振荡冲击器的工作频率和打击力的大小;振动部分主要由芯轴和碟形弹簧组组成,其功能是将由流量控制部分产生的水击压力转变为振荡冲击器工具本体的轴向振动。

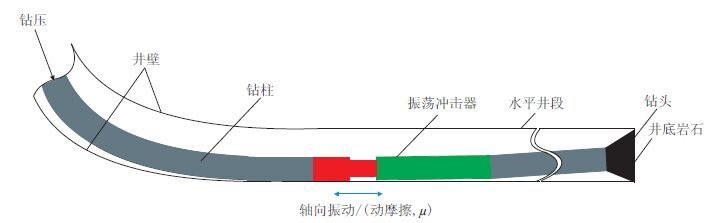

在钻水平井过程中,随着水平段的不断增加,岩屑床的形成,钻柱与井壁的接触面积越来越多,使得钻柱与井壁的摩擦力不断地加大,钻头上有效钻压的传递会越来越困难,发生托压现象[14-15],导致水平井的钻速逐渐下降。使用了振荡冲击器后,振荡冲击器把部分水能量转换为钻柱自身连续的柔和的轴向振动,变钻柱与井壁的静摩擦为动摩擦,摩擦系数的改变使得钻柱与井壁的摩擦力大幅下降,托压现象减弱,加大了有效钻压的传递,随着振荡冲击器打击力的连续柔和变化,传递到钻头上的钻压也相应地发生连续柔和的周期性变化,钻头的破岩方式[16-20] 发生改变。其工作原理如图 1所示。

|

| 图1 振荡冲击器工作原理图 Fig. 1 The working mechanism of oscillation impacter |

通过分析可知:在振荡冲击器工作的过程中,井底岩石受到的载荷为钻头处的钻压(静载荷)与交变的水击力(冲击动载荷)的共同作用,使得岩石处于旋转冲击载荷的作用之下。本模型研究的是钻头动态破岩的过程,在进行有限元分析的过程中,对钻头的具体形状没有过多的要求,只需要保证钻头对井底的作用载荷满足上述条件即可。同时由于在用ABAQUS 进行显式动力学分析的过程中,计算的时间与工作量以及对计算机的要求都与模型的网格数量呈正比的关系,因此为了计算分析的简便,在不影响井底岩石受力的情况下,对模型进行如下的假设:

(1)假设岩石材料是各向同性的,且岩石中不存在原生裂纹,岩石中流体的存在对岩石破碎不产生影响。

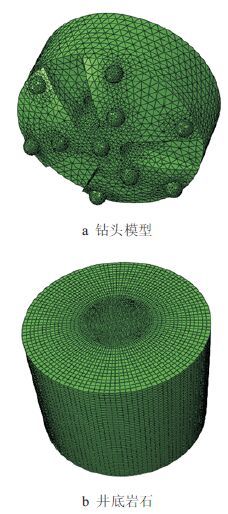

(2)将钻头模型简化为如图 2a 所示的平底钻头,便于网格的划分及计算。

|

| 图2 地层岩石和钻头的网格划分模型 Fig. 2 The meshing model of rock and bit |

(3)本次主要模拟的是井底岩石在钻头作用下破碎的过程,因此假设钻头为刚体。

(4)在钻井过程中,钻头的强度和硬度远远超过所钻地层的岩石材料性质,因此在作业过程中钻头不会发生磨损。

(5)当井底的岩石材料在钻头作用下发生破坏之后,岩屑在水力作用之下能够迅速离开井底,钻头不会产生重复切削现象。

2.2 网格划分ABAQUS 中网格的划分是进行有限元分析的前提,在整个计算过程中需要用到网格划分之后的节点信息和单元信息,同时网格划分质量的优劣直接影响到计算结果的精度,在本次模拟过程中,对井底岩石采用全六面体的网格划分,而钻头则采用四面体的网格划分。在网格划分的过程中,圆柱体岩石的中心部位由于要受到钻头的切削,因此需要划分比较细的网格,钻头无法切削的位置网格划分精度不用太高即可,这样的网格划分方式既可以减少模型计算的时间,同时也能够提高计算的精度。

在建立模型的过程中,钻头直径为215.9 mm,岩石的尺寸为整个钻头直径的4 倍,因为位于无限体中的井眼,在离开其井眼3 个直径距离的位置,其受到的应力状态为平面应力状态,即钻井作用不会对其岩石产生影响。在整个模型的网格划分完毕后,井底岩石模型和钻头模型的网格节点总数为200 231,其井底岩石模型和钻头模型的具体网格划分如图 2 所示。

2.3 材料设定在ABAQUS 有限元分析需要用到的材料参数见表 1。

| 表1 模型所选用材料的基本参数 Table 1 Parameters of material |

钻头的设置为:定义钻头沿Z 轴方向的静载荷和冲击动载荷,同时定义钻头绕Z 轴旋转。其中沿Z 轴方向的静载荷为70 kN,钻头的转速为80 n/min,冲击动载荷的峰值为10 kN,峰谷为5 kN,冲击动载荷的变化频率为12 Hz。

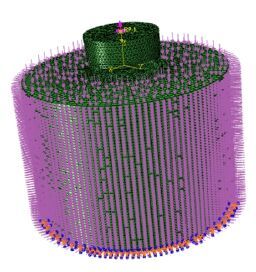

岩石边界条件的设置:岩石的底面受到X、Y、Z 三个方向的位移约束,岩石模型的上表面非钻进位置受到上覆岩层的重力作用,因此其同样设置为X、Y、Z 三个方向的位移约束;侧面受到50 MPa 的围压,上覆岩层的压力为75 MPa。

钻头与岩石之间的接触类型采用的是ABAQUS explicit 里的通用接触类型,因为钻头与岩石之间,钻头的刚度远远大于岩石的刚度,因此岩石的表面是模型中的被动面,钻头的表面为模型中的主动面,在接触的法向方向上,模型不能够传递拉应力,而且被动面(岩石表面)上的节点不能够进入主动面(钻头表面)的单元中。振荡冲击器动静组合载荷破岩模型如图 3 所示。

|

| 图3 振荡冲击器动静组合载荷破岩模型 Fig. 3 The finite element analytical model with dynamic-staticcombined load |

按照上述的模型设置对岩石在振荡冲击器作用下的破碎情况进行模拟,其中振荡冲击器的冲击动载的加载频率为12 Hz,岩石的计算模型选择坚硬致密砂岩模型。

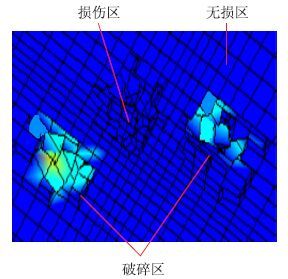

井底岩石在钻头的钻压(静载荷)、振荡冲击器的交变载荷(动载荷)的作用之下,形成表面破碎,在每个表面破碎坑之间存在着未产生破碎的脊部岩石(如图 4 所示)。随着振荡冲击器交变载荷的不断增加,破碎坑的深度不断地增加,逐渐形成与钻头牙齿相匹配的完整破碎坑。同时在旋转切削载荷的作用之下,两个破碎坑之间未被破碎的岩石也被切削。

|

| 图4 动静载荷下井底岩石破碎坑应力云图 Fig. 4 Broken pits stress cloud chart |

由图 4 所示的在振荡冲击器作用下岩石的破碎坑示意图,可以看出岩石在动静载荷的作用之下,可以将井底岩石的破碎分为如下3 个区域:(1)破碎区,井底岩石在钻压和交变动载荷的作用之下,岩石的受力迅速超过其强度极限,岩石内部结构失效,形成破碎坑。(2)损伤区,该区域在两个岩石的破碎坑之间,岩石受到的应力超过其屈服极限,该区域的岩石在应力的作用之下产生裂纹,在钻头的转动之下,给该区提供一个很小的切削力,破碎的岩石就能够剥落,产生比较大的体积破碎。(3)无损区,岩石受到的应力小于岩石的屈服极限,岩石处于弹性变形区域。井底岩石的损伤区为机械钻速的增加提供了有利的条件。

3.2 井底岩石的破碎过程井底岩石在振荡冲击器动静组合载荷的作用之下,岩石的破碎过程可以分为以下3 个阶段:

(1)钻头的中心齿压碎岩石,在钻压和振荡冲击器交变动载荷的作用之下,与钻头中心齿相接处的岩石,受压形成压实密集核,当其应力超过岩石的抗压强度时,就会在岩石的表面形成破碎坑。

(2)钻头的边齿破碎岩石,由于中心齿和边齿之间存在着高度的差异,因此在中心齿破碎岩石的过程中,随着中心齿压入深度的不断增加,边齿逐渐与井底岩石相接触,来扩大钻头牙齿与井底岩石的接触状态。

(3)钻头旋转切削破碎岩石,在动载荷和静载荷的作用之下,井底岩石表面形成相互孤立的破碎坑,钻头在转盘的作用之下旋转,切削破碎坑之间为破碎的损伤区,岩石形成体积破碎。

在振荡冲击器的工作过程中,能够为井底岩石提供动静组合载荷,在动静组合载荷的作用之下,岩石不断地重复上述破碎过程,不断地增加进尺,形成井眼。被钻头破碎的岩屑在振荡冲击器“负压”欠平衡方式的作用之下,迅速脱离井底岩石母体,使得井底岩石的破碎效率迅速提高。

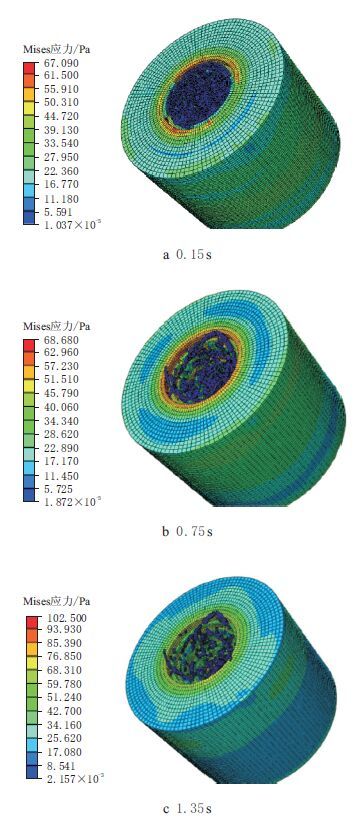

当振荡冲击器作用在井底的交变动载荷的频率为12 Hz 时,井底岩石的破碎过程如图 5 所示,从图 5a~ 图 5c 的过程中,作用时间逐渐增大,作用时间分别为0.15,0.75 和1.35 s。

|

| 图5 岩石在振荡冲击器动静组合载荷作用下的破碎过程 Fig. 5 Rock breaking process at different working time |

通过分析可知,在振荡冲击器工作过程中,其过流面积变化的频率以及过流面积之间的差值等因素均会改变振荡冲击器工作的频率和其能够提供的最大动载荷。而在使用振荡冲击器进行钻井作业的过程中,工具的工作频率、峰值动载荷以及地层岩石的物性等工况对岩石的破碎效率均存在较大的影响,因此有必要分析上述各个参数对振荡冲击器破岩效率的影响,找出该工具的最佳工作参数。

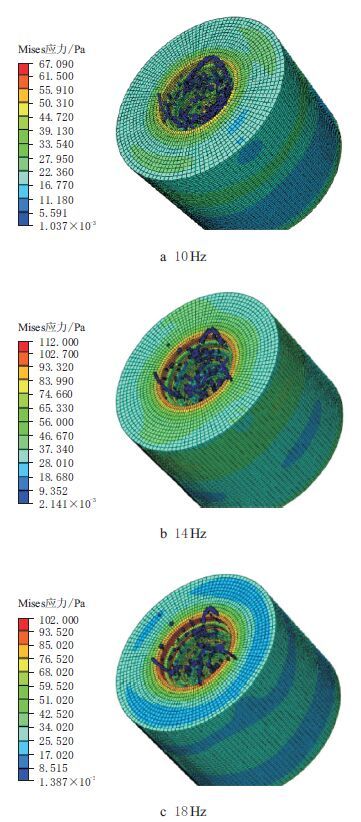

4.1 不同频率在振荡冲击器工作过程中,随着其过流面积变化的频率不同,工具产生的交变载荷的频率也不相同,岩石在不同频率的交变载荷的作用下,其破碎效率也不尽相同。保持其他条件不变,分别对振荡冲击器交变载荷在10,14,18 Hz 时的破岩过程进行模拟,如图 6 所示。

|

| 图6 不同工作频率下岩石的破碎过程示意图 Fig. 6 Rock breaking process at different frequency |

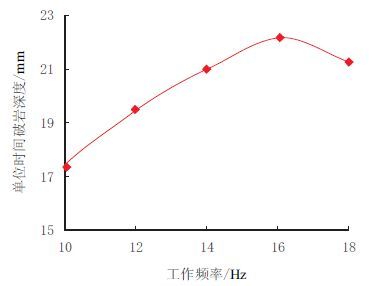

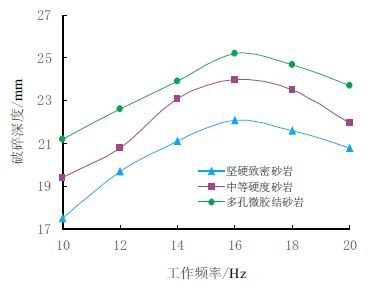

对上述不同工作频率下岩石的破碎过程进行对比分析,可知,当振荡冲击器水击力的作用频率不同时,井底岩石的破碎效率也表现出差异。井底岩石的破碎效率用单位时间内井底岩石的破碎深度来衡量,则在上述频率作用下,振荡冲击器的工作频率与岩石破碎深度变化曲线如图 7 所示。可知,大约在16 Hz 时,振荡冲击器在相同时间内的破碎深度最深,此时其工作效率最高。

|

| 图7 振荡冲击器的工作频率与破碎深度关系 Fig. 7 Change of rock breaking depths with working frequency diagram |

出现图 7 所示曲线的原因是,当振荡冲击器工具的工作频率较低的时候,井底岩石表面形成的压实破碎坑的数目较少,破碎坑之间的距离相距较远,两破碎坑之间未被破碎的岩石的体积较大,不利于岩石内部的径向裂纹的产生和扩展,形成的损伤区的范围较小。同时,由于两破碎坑之间尚未破碎的岩石较多,需要钻头旋转切削的体积就越多,钻头在旋转的过程中不能够增加破碎的效率,因此振荡冲击器在较低的工作频率下单位时间内破碎岩石的深度比较小。随着工作频率的增加,井底岩石的破碎区和损伤区的面积不断增大,破碎深度随之增加。当振荡冲击器的工作频率超过16 Hz 之后,在钻头的转动之下,井底岩石表面破碎坑之间的距离很近甚至重合,造成了井底岩石在动静载荷作用下的重复破碎,因此其破碎效率会随之出现降低的现象。由上述分析可知,针对算例中所示的坚硬致密砂岩,振荡冲击器的工作频率约为16 Hz 时,其单位时间内对岩石的破碎深度最大,即该工具的破岩效率最高。

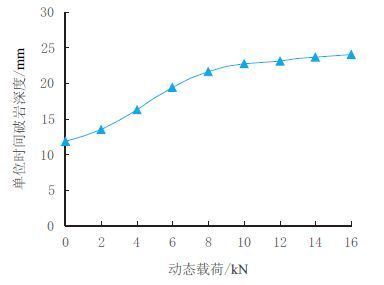

4.2 不同循环动载振荡冲击器在工作过程中,钻井液过流面积之间差值的大小决定了该工具产生的交变水击动载荷的大小。岩石在不同的交变动载荷作用下的破岩效率也不相同。在保持其他条件不变的前提下,保证振荡冲击器的工作频率为16 Hz,改变水击交变动载荷加载的峰值载荷对其破岩过程进行模拟,则可以得到图 8 所示的振荡冲击器动载荷峰值与岩石破碎深度变化关系曲线。

|

| 图8 峰值载荷与破碎深度之间的关系 Fig. 8 Change of rock breaking depths with dynamicload diagram |

由图 8 所示曲线可以发现,随着振荡冲击器交变动载荷峰值的不断增大,在相同的时间内岩石被破碎的深度是不断增加的。当交变动载荷的峰值为0 时,即此时振荡冲击器不工作,只有旋转钻进破碎岩石时,井底岩石由于只受到钻压(静载荷)的作用,岩石在单位时间内的破碎深度最浅。随着交变动载荷峰值的不断增大,井底岩石开始受到钻压(静载荷)和交变的水击力(动载荷)的作用,岩石在动静组合载荷的作用之下被压碎,岩石内部产生的径向裂纹和中间裂纹不断的扩展,形成大范围的损伤区,在旋转作用之下岩石迅速形成体积破碎,单位时间内的破碎深度不断增加,破岩效率迅速增加。当交变动载荷的峰值超过10 kN 之后,岩石的破碎深度虽然随着峰值动载荷的增加而有所增大,但是其破岩效率变化不大,这是因为不断增大的动载荷虽然能够利于形成破碎坑,但是不断增大的动载荷使得岩石的破碎强度有所增加,岩石在循环载荷的作用下逐渐由弹脆性向弹塑性转变,该转变过程不利于岩石中微裂纹的传播与扩展,因此破碎效率变化不大。由曲线对比可知,在致密坚硬的砂岩地层,振荡冲击器的破岩效率大约为常规旋转钻进方式的2倍左右,这与目前现场的实际情况是相符合的。

4.3 不同岩石硬度通过上述振荡冲击器在不同的交变动载荷和不同的冲击频率下的模拟对比,可以发现:当振荡冲击器产生的交变载荷的作用频率为16 Hz 时,振荡冲击器对岩石的破碎效率最高。当工具的冲击载荷的峰值为10 kN 左右时,其对井底的破岩效率最高。

但上述分析过程均是针对同一种岩石硬度进行的,即坚硬致密的砂岩地层,下面分别对多孔微胶结砂岩、中等硬度砂岩和坚硬致密砂岩在振荡冲击器的作用下的破岩效率进行模拟分析。可以得到图 9 所示的振荡冲击器对不同岩石硬度的破岩效率示意图。

|

| 图9 不同岩石硬度振荡冲击器的破岩效率对比示意图 Fig. 9 Change of rock breaking depth with different rocks diagram |

由图 9 关系曲线可以看出,对于不同的岩石硬度,振荡冲击器的破岩效率并不相同,从多孔微胶结岩石到中等硬度的砂岩地层以至坚硬致密砂岩地层,振荡冲击器的破岩效率逐渐降低

5 结论(1)在振荡冲击器的作用下,井底岩石的破碎分为3 个区域:破碎区,损伤区和无损区。

(2)在振荡冲击器的作用下,井底岩石的破碎过程分为3 个阶段:钻头的中心齿压碎岩石,边齿对岩石造成破坏,钻头旋转切削破碎岩石。

(3)井底岩石的破碎效率随着振荡冲击器工作频率的变化而变化,当工具的工作频率为16 Hz 时,破岩效率最高。

(4)振荡冲击器的破岩效率随着交变动载荷峰值的增加而不断增加,当其峰值载荷超过10 kN 之后,破岩效率增加比较缓慢。

(5)振荡冲击器的破岩效率随着地层岩石硬度的变化而变化。

| [1] | 刘维凯. 大位移井钻柱力学分析及延伸能力研究[D]. 大庆:大庆石油学院, 2008. |

| [2] |

徐坤吉, 熊继有, 陈军, 等. 深井水平井水平段水力延伸能力评价与分析[J].

西南石油大学学报:自然科学版, 2012, 34 (6) : 101 –106.

Xu Kunji, Xiong Jiyou, Chen Jun, et al. The evaluation and analysis of hydraulic extensions ability of horizontal section in deep horizontal wells[J]. Journal of Southwest Petroleum University:Science & Technology Edition, 2012, 34 (6) : 101 –106. |

| [3] | Barton S, Baez F, Alali A. Drilling performance improvements in gas shale plays using a novel drilling agitator device[C]. SPE 144416, 2011. |

| [4] | Al-Buali M H, Dashash A A, Shawly A S, et al. Maximizing coiled tubing reach during logging extended horizontal wells using E-line Agitator[C]. SPE 127399, 2009. |

| [5] | Newman K, Burnett T, Pursell J, et al. Modeling the affect of a downhole vibrator[C]. SPE 121752, 2009. |

| [6] | Rasheed W. Extending the reach and capability of non rotating BHAs by reducing axial friction[C]. SPE 68505, 2001. |

| [7] | Baez F, Barton S. Delivering performance in shale gas plays:Innovative technology solutions[C]. SPE/IADC 140320, 2011. |

| [8] |

石崇东, 党克军, 张军, 等. 水力振荡器在苏36-8-18H井的应用[J].

石油机械, 2012, 40 (3) : 35 –38.

Shi Chongdong, Dang Kejun, Zhang Jun, et al. Application of the hydraulic oscillator in Well 36-8-18H of the Sulige Block[J]. China Petroleum Machinery, 2012, 40 (3) : 35 –38. |

| [9] |

胥豪, 牛洪波, 唐洪林, 等. 水力振荡器在新场气田新沙21-28H井的应用[J].

天然气工业, 2013, 33 (3) : 64 –67.

Xu Hao, Niu Hongbo, Tang Honglin, et al. Application of hydraulic oscillators to the development of Well Xinsha 21-28H in the Xinchang Gas Field, western Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2013, 33 (3) : 64 –67. |

| [10] |

胥豪, 唐洪林, 张晓明. 新场气田长水平段水平井钻井技术[J].

石油钻采工艺, 2013, 35 (1) : 10 –13.

Xu Hao, Tang Honglin, Zhang Xiaoming. Long lateralsection horizontal well drilling technology in Xinchang Gas Field[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2013, 35 (1) : 10 –13. |

| [11] |

刘志坚, 李榕. φ172 mm水力振荡器在川西中浅水平井的应用[J].

天然气技术与经济, 2012, 6 (6) : 37 –39.

Liu Zhijian, Li Rong. Application of hydraulic oscillator with φ172 mm to medium-to-shallow horizontal wells, western Sichuan Basin[J]. Nature Gas Technology and Economy, 2012, 6 (6) : 37 –39. |

| [12] |

涂辉, 高文金, 陈涛, 等. 一种能有效提高机械钻速的水力振荡器的研究[J].

江汉石油科技, 2012, 22 (3) : 56 –58.

Tu Hui, Gao Wenjin, Chen Tao, et al. Study on hydraulic oscillator for improving the rate of penetration[J]. Jianghan Prtroleum Science and Technology, 2012, 22 (3) : 56 –58. |

| [13] |

熊继有, 廖荣庆, 孙文涛, 等. 石油工程岩石水力破碎特性研究[J].

西南石油学院学报, 1999, 21 (1) : 48 –51.

Xiong Jiyou, Liao Rongqing, Sun Wentao, et al. Study of hydraulic breaking properties of petroleum engineering rocks[J]. Journal of Southwest Petroleum Institute, 1999, 21 (1) : 48 –51. |

| [14] |

牛洪波, 陈建隆, 隋小兵. 浅层大位移水平井钻井关键技术分析[J].

天然气工业, 2012, 32 (2) : 71 –74.

Niu Hongbo, Chen Jianlong, Sui Xiaobing. Key techniques in drilling extended reach horizontal wells through shallow formations[J]. Natural Gas Industry, 2012, 32 (2) : 71 –74. |

| [15] |

易先中, 宋顺平, 陈霖, 等. 复杂结构井中钻柱托压效应的研究进展[J].

石油机械, 2013, 41 (5) : 100 –104.

Yi Xianzhong, Song Shunping, Chen Lin, et al. Progress of research on drillstring backing pressure effect in complex structure well[J]. China Petroleum Machinery, 2013, 41 (5) : 100 –104. |

| [16] |

刘恩龙, 黄润秋, 何思明. 循环加载时围压对岩石动力特性的影响[J].

岩土力学, 2011, 32 (10) : 3009 –3013.

Liu Enlong, Huang Runqiu, He Siming. Influence of confining pressure on dynamic properties of rock samples subjected to cyclic loading[J]. Rock and Soil Mechanics, 2011, 32 (10) : 3009 –3013. |

| [17] | 周子龙. 岩石动静组合加载试验与力学特性研究[D]. 长沙:中南大学, 2007. |

| [18] | 宫凤强. 动静组合加载下岩石力学特性和动态强度准则的试验研究[D]. 长沙:中南大学, 2010. |

| [19] | 杨岳峰. 基于模拟的岩石类材料在动载作用下的裂缝扩展研究[D]. 大连:大连理工大学, 2012. |

| [20] | 金解放. 静载荷与循环冲击组合作用下岩石动态力学特性研究[D]. 长沙:中南大学, 2012. |

2014, Vol. 36

2014, Vol. 36