2. 西南石油大学地球科学与技术学院, 四川 成都 610500;

3. "油气资源与探测"国家重点实验室·中国石油大学(北京), 北京 昌平 102249

2. School of Geoscience and Technology, Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan 610500, China;

3. State Key Laboratory of Petroleum Resource and Prospecting, China University of Petroleum(Beijing), Changping, Beijing 102249, China

随着国民经济的快速增长,对能源的消耗也迅速增加。与目前国民经济发展需求相比,中国陆上石油后备资源严重不足,石油产量增长缓慢,每年新增探明储量无法弥补同期需求量的增加[1]。然而,中国也是一个海域范围辽阔的国家,其近海和管辖海域蕴藏着丰富的油气资源,就现有技术得到的认识,在中国海域有30 多个沉积盆地,面积近70×104 km2,已探明各种类型的储油构造400 余个[2]。油气主要分布在南海、东海、渤海和黄海,其中,南海深水区的油气开发前景更为广阔[3]。

目前,中国海洋石油工业勘探开发的海上油田水深普遍小于300 m,主要分布在海底起伏较平缓的近海浅水区和大陆架上,而大于300 m 的深水区,油气田主要分布在陆架坡折带和深部海床下,具有构造埋深大、断裂异常发育、水深变化大、海底崎岖复杂及地下局部火成岩屏蔽等特点,也造成了该区域油气勘探开发才刚刚起步。

国内外深水油气勘探中,主要还是依靠地震勘探技术,而在深水区进行海上大规模三维地震资料采集时,一种经济可行的方案就是采用地震拖缆采集观测系统。传统的海上拖缆观测系统是一个平行的线性条带、单航向、窄方位(NAZ)的采集方式,因此,所采集的地震资料一般难以适应深水区复杂地质构造叠前偏移成像的要求。为满足对深水区油气资源的评价、寻找有利勘探目标、提高探井成功率的需要,亟待改善该区域地震资料的品质。为此,国内外深水区地震采集逐渐出现了多方位(MAZ)、宽方位(WAZ)、富方位(RAZ)、全方位(FAZ)的地震拖缆采集方式,这些采集方式大大增加了地震资料的方位角信息,提高了地震成像的质量。

至今,国外地球物理学者已对海上拖缆观测系统进行了大量的研究。在世界各地,如挪威北部海域、印尼近海、土耳其的黑海附近、巴西的桑托斯海域,尤其是墨西哥湾地区,都进行了各种宽方位拖缆观测系统采集的试验[4-7]。因此,海上拖缆宽方位观测系统的研究设计,已逐渐成为海上地震勘探研究应用的热点。本文通过对当前海上三维采集设计技术的文献调研,在分析世界海上拖缆观测系统技术发展趋势的基础上,结合世界海上石油各探区的勘探现状,就世界海上石油采集技术应用与未来发展做了总结和思考,并提出了一些相关意见和建议,重点对多船宽方位拖缆采集方法进行了展望,以期推动中国海上拖缆观测系统设计研究的快速发展。

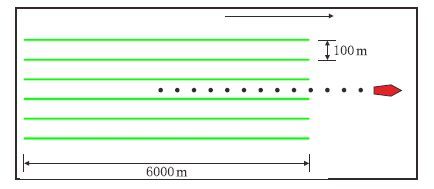

1 窄方位采集方式海上三维地震勘探一般采用单船拖缆采集方式,这种观测系统的一个显著特点就是排列片横纵比很小,同时纵向覆盖次数明显高于横向覆盖次数(大多数情况下横向覆盖只有1 次)。按单船采集的最大拖缆数16 条,拖缆间距100 m,拖缆长度6 km 计算(图 1),单船观测系统排列片的最大横纵比一般只有0.125。按照常规宽、窄方位角观测系统的定义[8]:横纵比大于0.5 为宽方位观测系统,反之为窄方位观测系统。即常规单船拖缆观测系统一般属于窄方位观测系统。

|

| 图1 典型单船NAZ 拖缆平行观测系统 Fig. 1 NAZ streamer parallel geometry of typical single-vessel |

目前,常规的窄方位拖缆采集观测系统一般由一条地震船拖着1∼2 套空气枪震源和6∼10 条接收电缆,拖缆间距100∼120 m,拖缆长度3∼8 km,拖缆上接收道之间的间隔一般为3.125∼25.000 m,地震船的航行速度3∼7 节,为了记录来自深层,反射波双程旅行时可达10 s,一般选择的炮点间距为12.5∼37.5 m,即震源船往前航行每12.5∼37.5 m 的距离,激发一次震源。这样就形成了一条平行于接收线的炮线,因此,也称这种炮线平行于接收线的观测系统为平行观测系统(图 1)。

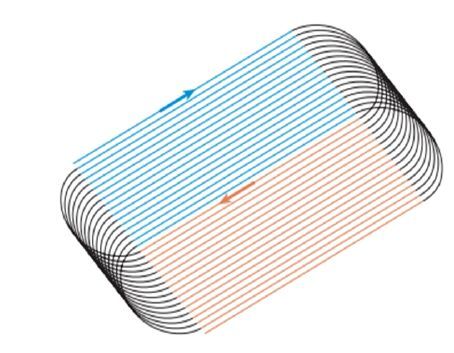

在常规拖缆采集中,为了减小地震船调头对生产效率的影响,常将施工的工区分成了2 个区域(如图 2 中的蓝线和红线区域),即当地震船航行到蓝线工区的边界时,继续沿原来直线向前航行半个拖缆的距离,然后转一个大弯到另一个方向相反的红线工区上,其地震船航行轨迹如同沿着田径跑道航行一样[7]。由于地层可能沿不同倾向展布,因此,这种沿两个相反航行进行采集的施工方式能弥补单航向采集中只有上倾或下倾激发带来的不足。

|

| 图2 NAZ 拖缆采集的施工路径 Fig. 2 Construction path of NAZ streamer acquisition |

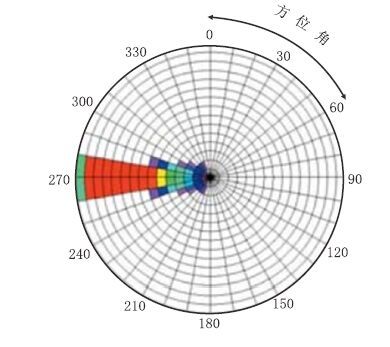

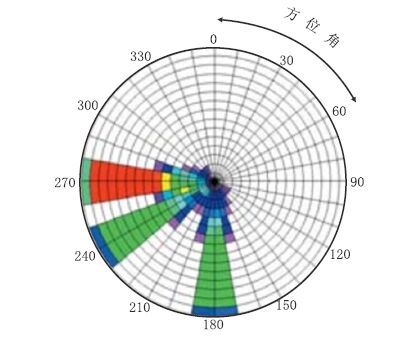

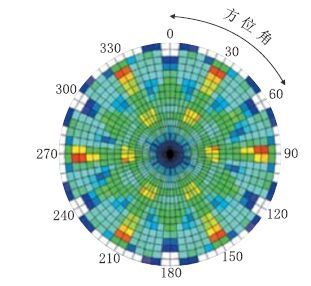

窄方位拖缆采集的野外生产比较容易实施,也节省地震采集费用,因此小规模的石油公司目前普遍都使用这种三维观测系统[9]。这种窄方位观测系统远偏移距方位角一般在地震船路径的上下10°范围内,而在近偏移距方位角范围也只是稍大一点(图 3),因此,对于复杂地质构造和折射率较高的地层来说,常使地震波射线发生弯曲,导致地震波无法达到深部构造区域,特别是方位角较窄时[7]。

|

| 图3 NAZ 拖缆观测系统玫瑰图 Fig. 3 Rose diagram of NAZ streamer geometry |

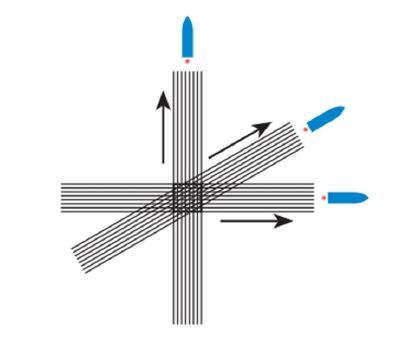

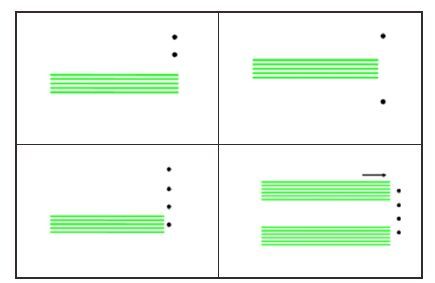

由于复杂地区的地层可能沿多个倾向展布,窄方位采集不能获取多个方位的反射波信息,人们想到将窄方位采集的地震船沿多个航向进行多次数据采集。即在传统窄方位采集的基础上,一般增加额外1∼3 个方向航线(图 4),最终得到2∼4 个方向的采集数据并“加权叠加”到一起。这样在地下面元中的就含有了多个方位的信息(图 5)。这种方法称之为多方位地震采集,常见的有正交多方位采集、三方位采集和四方位采集等[10-11]。

|

| 图4 MAZ 观测系统采集方式 Fig. 4 MAZ acquisition pattern |

|

| 图5 MAZ 拖缆观测系统玫瑰图 Fig. 5 Rose diagram of MAZ streamer geometry |

多方位采集相比窄方位采集能够改善地震成像质量,断层更加连续,清晰。来自水底的剩余绕射多次波得到了有效衰减。某些窄方位采集数据不能完全显示的模糊区域减少了,但对复杂地下构造的成像来说,还是没有得到彻底解决[11]。另外,由于多方位采集需要采集3 个航向的数据,非生产时间,即地震船采集的转向调头的时间,占总采集时间比例增大,作业量增加。

3 宽方位采集方式在有盐丘、侵入体或高陡断层的复杂地区,地震拖缆采集可能会接收到来自这些构造的侧面反射,这会影响偏移归位处理的效果。因此,人们想到增加观测系统的横纵比,使得方位角信息足够丰富,克服侧面反射对偏移归位处理造成的影响,这样宽方位观测系统应运而生。由于受海上勘探成本高的限制,宽方位三维观测系统在野外实践中一直受到限制[12]。近年来,随着海上定位技术、拖缆深度控制技术和空气枪震源容量的改善,勘探成本不再是石油公司考虑的首要问题,越来越多的石油公司开始在深水复杂地区采用宽方位采集方式进行数据采集[13]。

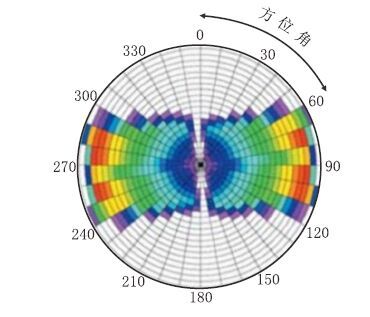

目前常见宽方位观测系统如图 6 所示。一般是采用多条震源船,按一定的船间距沿横向依次排列,这样观测系统的横纵比就能到达0.5 以上。近偏移距能得到全方位角的信息,远偏移距方位角也在60°左右范围内(图 7)。

|

| 图6 常见WAZ 拖缆观测系统 Fig. 6 Common WAZ streamer geometry |

|

| 图7 WAZ 拖缆观测系统玫瑰图 Fig. 7 Rose diagram of WAZ streamer geometry |

由于多条震源船和拖缆船的联合使用,使得宽方位拖缆采集方式呈现出了多样化的特点,下面介绍4 种独具特色的多船宽方位采集观测系统。

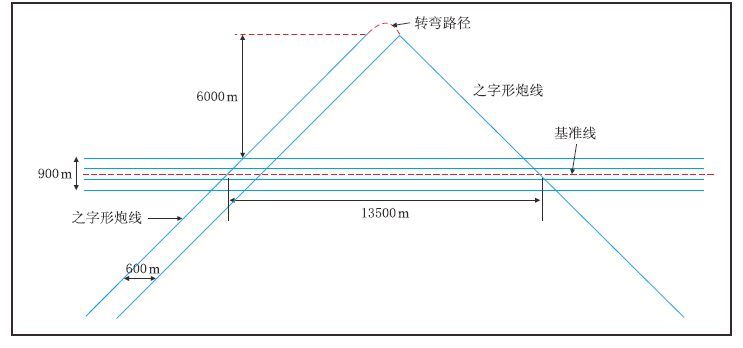

3.1 双船“之字形”宽方位采集“之字形”宽方位采集使用一条沿“之字形”航线前进的震源船和一条拖着4 条拖缆、沿直线航行的拖缆船采集地震数据。拖缆船与震源船的航速比为$\sqrt{2}$,两船以中间放炮的激发方式同时向前航行。当震源船走完一条炮线,按图 8 所示的转弯路径进入下一条炮线继续航行采集地震数据。

|

| 图8 “之字形”WAZ 拖缆观测系统 Fig. 8 Zig-zag WAZ streamer geometry |

同炮线垂直接收线的观测系统相比,“之字形”观测系统可以在xline 方向获得更小的面元长度,有更高的道密度;遇到严重羽状漂移时,可以调整炮线来确保最优覆盖,这使得“之字形”观测系统更有吸引力。

对比“之字形”宽方位观测系统与正交宽方位观测系统(炮线垂直于接收线的观测系统),只要起作用的接收点展布长度、最大xline 偏移距和炮点距xline 分量与正交观测系统相同,那么“之字形”观测系统和这种正交观测系统的采集效果是相同的[12]。

“之字形”观测系统的主要缺陷是需要震源船穿过地震拖缆,震源激发容易损坏检波器,并且直达波的能量很强,干扰覆盖了有效信号[12]。因此,这样的采集方式除了进行宽方位的理论研究外,并未被生产所采纳。

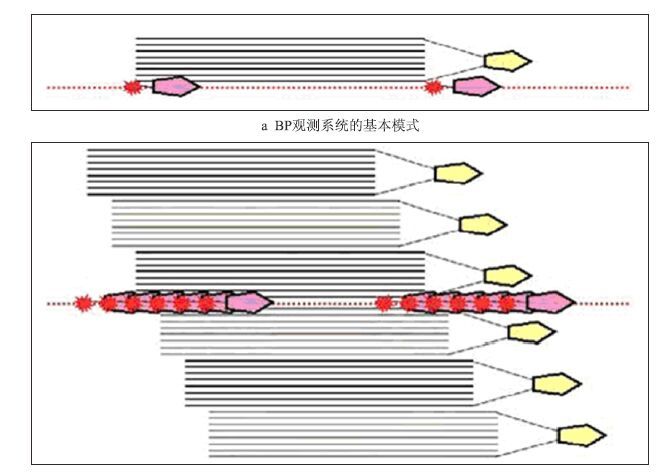

3.2 三船排列拉开的宽方位采集常规一条拖缆地震采集船所实施的平行观测系统,受拖缆条数的限制,造成了此类观测系统的非纵距过小。因此,为了获得宽方位的地震数据,必须增加观测系统的非纵距。2005 年,英国石油公司(BP)首先提出了将炮线固定,接收排列逐渐拉开的宽方位采集设计思想[13],简称为BP 宽方位观测系统。

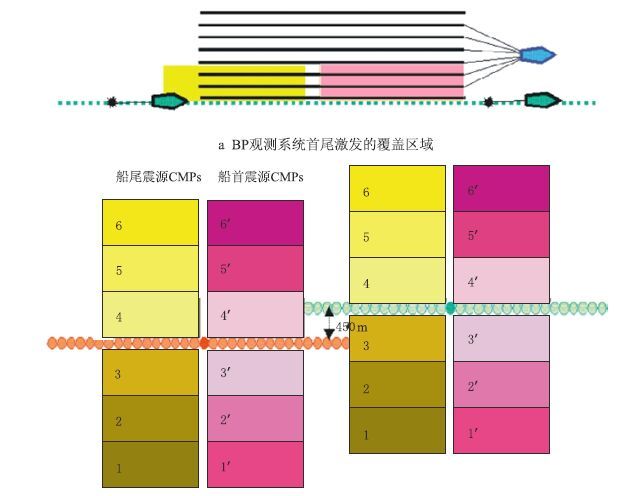

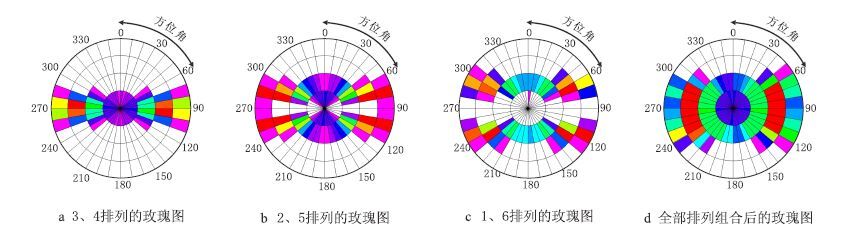

如图 9a 所示,这种宽方位采集配置了1 条拖缆船和首尾2 条双震源船。首尾两条震源船沿固定路线进行6 次重复航行激发,拖缆船则按图 9b 中的6个位置分别航行6 次,从而完成一束线的宽方位采集。将两条震源船航行的炮线横向滚动450 m(图 10),然后以相同的方式进行第2 束线的宽方位采集。以此类推,实现全工区的宽方位数据采集。从图 11 可以看出,随着排列的逐渐拉开,观测系统的非纵距和方位角也逐渐增加,最终6 个排列片在一束线上采集完成后可以得到上下40°方位角分布的宽方位地震数据(图 11d)。

|

| 图9 BP 宽方位观测系统采集方式 Fig. 9 Acquisition pattern of BP WAZ geometry |

|

| 图10 BP 宽方位观测系统的CMP 覆盖区域与束线滚动方式 Fig. 10 CMP coverage and rolling pattern of BP WAZ geometry |

|

| 图11 BP 宽方位观测系统排列拉开过程的方位角分布特征 Fig. 11 Azimuth distribution feature of leaving-swath BP WAZ geometry |

上述BP 宽方位地震采集是通过接收排列的逐渐拉开,来保证一个观测系统排列片有足够大的非纵距和横纵比。但是对于inline 方向一束线的数据采集,两条震源船和一条接收船要分别航行6 次,如果再加上每两次航行间地震船的掉头时间,其海上施工的时间是非常长的。实际上增大排列片的横纵比,也可以通过拉开震源与接收排列的非纵距来实现。

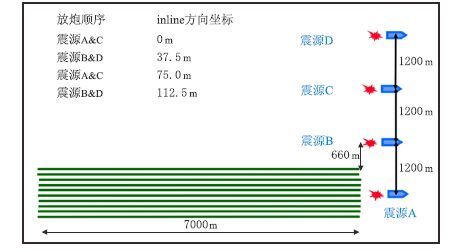

如图 12 所示,由3 条单源船和1 条含源拖缆船组成的宽方位排列片(也称为“1×4”排列片[14]),拖缆船拖动10 条间隔为120 m 的拖缆,拖缆长度为7 000 m。4 个炮点的间距为1 200 m,其非纵距可达到4 140 m,排列片的横纵比能够达到0.59[15]。

|

| 图12 震源拉开的多船宽方位观测系统采集方式 Fig. 12 Acquisition pattern of leaveing-source multi-vessel MAZ geometry |

由于海上拖缆采集时必须保持拖缆稳定在海水中一个设计的深度上,因此,地震船需要保持一个恒定的速度向前航行。如果地震船按5 节(2.5 m/s)的速度航行,记录15 s 的数据,图 12 中A、B、C、D 炮点依次间隔37.5 m 激发一次,相当于排列片在inline方向的移动间隔为150.0 m,这样4 个震源依次激发的周期为60 s。这样长的炮线距和记录时间,难以达到足够炮密度的宽方位采集要求,同时施工时间和采集成本也难以接受。因此,自2008 年以来,人们逐渐开始试验由WesternGeco 公司Beasley于1998 年提出的“同时激发”技术[16-17]。

图 12 中,地震采集时震源A、C 同时激发,然后移动37.5 m,震源B、D 再同时激发,这样可以使得排列片在inline 方向的间隔变为75.0 m,4 个震源激发的周期减为30 s。这极大地增加了纵向上的炮密度,缩短了相邻炮线之间的记录间隔,从而能够有效地提高多船宽方位地震采集的效率,减小花费,使得覆盖次数加倍,信噪比增加,而同时激发即混叠采集数据在室内完全可以有效地分离出来[18-20]。

3.4 四船双拖缆片的宽方位采集上述四船震源拉开的宽方位采集并不是一种经济有效的宽方位采集。2001 年BHP BillitonPetroleum,BP 和ChevronTexaco 在对墨西哥湾盐丘模型的各种采集技术联合研究项目中,提出了一种横向滚动类似于螺旋结构的四船双拖缆片的宽方位采集方法[21]。

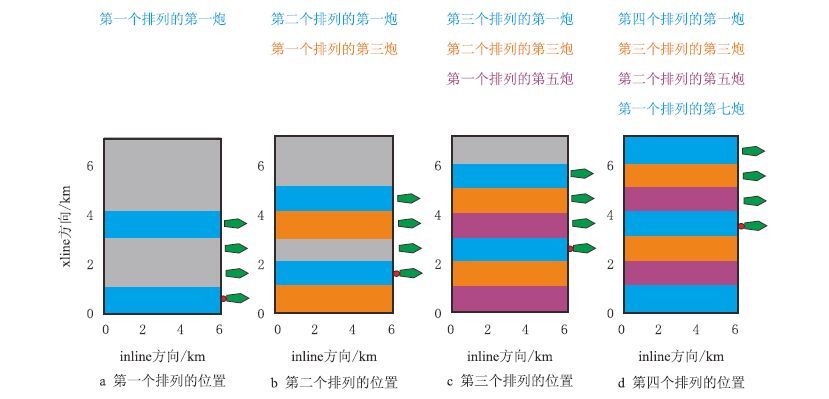

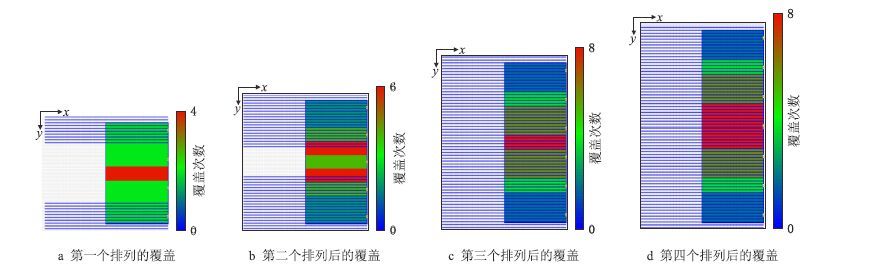

该观测系统采用2 条双震源船和2 条含双源拖缆船,也称其为“2×8”排列片的宽方位观测系统。排列片在inline 方向航行过程中,8 个震源按25 m的炮点距依次放炮,直到该inline 方向采集完成。然后,将排列片在xline 方向滚动1 000 m,再进行第2 个排列片的采集,如图 13b 所示,第2 个排列片的第1 条船的位置是与第1 个排列片的第2 条船重叠的,以此类推排列片2 的第2 条船占据在了排列片1 的第3 条船位置,排列片2 的第3 条船占据了排列片1 的第4 条船位置,而排列片2 的第4 条船则布置在了一个新的位置上。继续这样滚动,如图 13c和13d 展示了第3 和第4 排列片的第1 条船所占据的位置。这种交互依次重叠排列片的方式,Sukup[21] 将其称为“螺旋形”采集方法。

|

| 图13 “2×8”排列片的宽方位采集方式 Fig. 13 WAZ acquisition pattern of 2×8 swath |

如图 14 所示,第1、2、3、4 个排列片滚动时,地下覆盖区域不断地交互重叠,第4 个排列片采集完成后,就可以得到一个横向均匀覆盖7 次的宽方位地震记录(图 14d),相对于其他海上宽方位采集来说,该观测系统的设计和操作更为简单,相对更经济,非生产时间更短。Sukup 还认为该观测系统能更好压制xline 方向传统拖缆采集数据中的采集脚印,对复杂盖层下的结构也有更好的成像效果。

|

| 图14 “2×8”排列片横向滚动时覆盖区域的分布特征 Fig. 14 Coverage feature of“2×8”swath in lateral rolling |

上述宽方位地震采集对压制来自深水中盐体遮蔽体的多次波似乎特别有效,而对处理各向异性来说,多方位采集则是一个很好的选择。将前面提到的多方位采集与多船宽方位采集结合,Howard[22]提出了海上富方位采集方式。

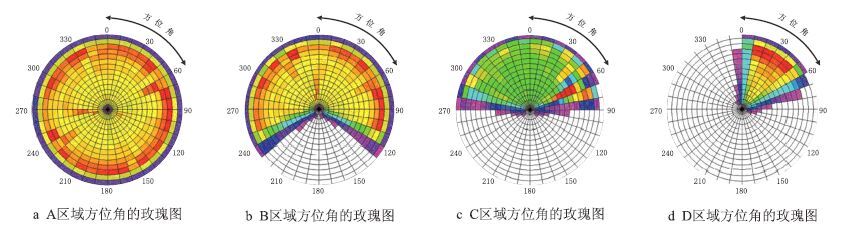

2006年,WesternGeco 为BHP Billiton 在墨西哥海湾的Shenzi 油田(GC 653/654)进行了一次富方位地震采集。观测系统为1 条有10 条拖缆的含源船和2 条震源船,拖缆长度7 000 m(图 15)。按宽方位排列的3 条船(相互间隔1 200 m)沿3 个方向航行采集数据(图 16),可以得到如图 17 所示的全方位的地震数据。当然,玫瑰图中不同方位角上的炮检对分布也不完全均匀,3 个航行主方向上的炮检对个数还是相对较多。

|

| 图15 Shenzi 油田富方位采集中使用的WAZ 观测系统 Fig. 15 Geometry in Shenzi Oilfield WAZ acquisition |

|

| 图16 RAZ 观测系统采集方式 Fig. 16 Acquisition pattern of RAZ geometry |

|

| 图17 RAZ 观测系统玫瑰图 Fig. 17 Rose diagram of RAZ geometry |

WesternGeco 公司认为,对于采用多方向航行采集,一般可以设计较为灵活的地震船掉头路线,从而减小海上地震采集的非生产时间。对于任一个面元来说,由于是多个方向的宽方位炮检对数据的充分采样,因此,不需要特别考虑海上气候、洋流以及波浪对检波器产生的噪声,以及对电缆漂移所造成的数据空隙的影响,一般也可以减少过障碍物时必要的加密线的放炮时间[23]。

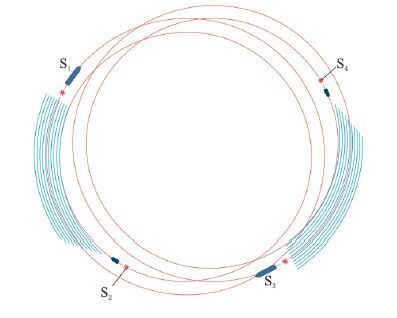

5 全方位采集方式上面提到,墨西哥湾Shenzi 油田的富方位采集基本得到了360°方位的地震数据(图 17),但在采集时,WesternGeco 和BHP Billiton 一致同意尝试测线拐弯时继续放炮并采集资料,由于测线改变时航线近似圆弧形,可以认为这是局部采用了一种环形结构观测系统的结果,因此,WesternGeco 于2006 年后提出了采用环形观测系统进行海上全方位角地震采集的方法[6]。当然,这种环形地震采集的雏形可以追溯到1984 年French[24-25] 提出的围绕盐丘作同心圆航行的地震采集方法。

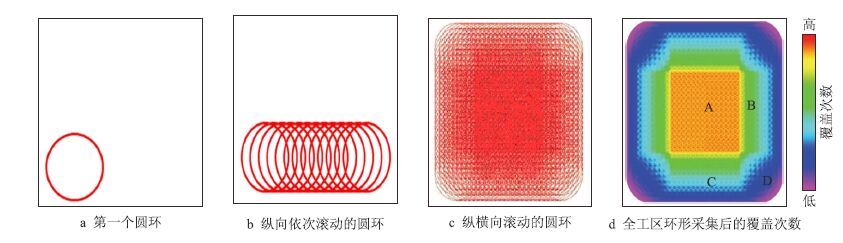

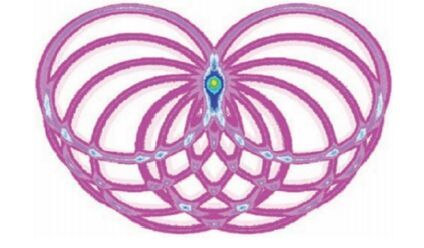

如图 18 所示,环形激发时,地震拖缆船在设计的一定半径的圆环上航行,并按一定的环间距进行纵横向滚动,从而完成一个工区的地震数据采集。一般情况下,其覆盖次数的分布都是不均匀的,但中心区域覆盖次数最高,向边缘地区逐步降低。同样,不同覆盖区域(图 18d)的方位角的分布(图 19)也具有类似的特征。

|

| 图18 环形观测系统采集方式及覆盖次数分布 Fig. 18 Pattern and coverage distribution of coil shooting acquisition |

|

| 图19 图 18d 中4 个不同覆盖区域的方位角分布 Fig. 19 Azimuth distribution of different coverage |

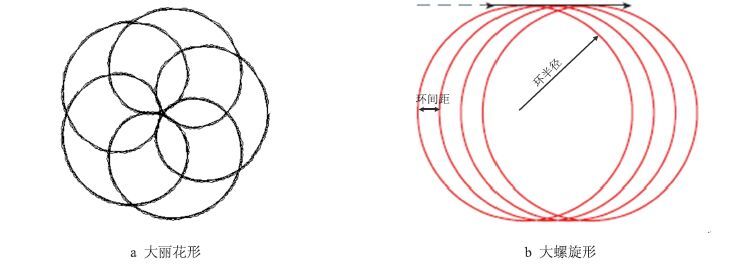

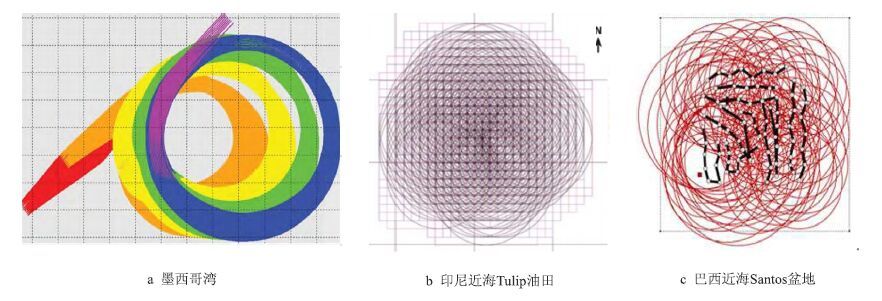

目前,环形地震采集已经在墨西哥湾的EOctopus项目区[26]、黑海Kozlu 油田[27]、印尼Tulip油田[28-30]、挪威Heidrun 油田[31-33]、巴西Santos 油田[34] 等进行了先导试验和商业化生产。其采集方式主要有两种类型:一是大丽花形环形采集,二是螺旋形环形采集(图 20)。

|

| 图20 环形采集的航行轨迹 Fig. 20 Sailing path of coil shooting acquisition |

2007 年,WesternGeco 在黑海西南部土耳其海域的Kozlu 深水区试验了“半大丽花形”的环形地震采集[27],如图 21 所示,一条地震拖缆船沿一个固定点进行了9 条环线航行,最终得到了一个2×5 km2的高覆盖、全方位的数据区域。该试验成果表明,全方位角地震采集能够提高复杂地区地震成像的质量和可靠性。

|

| 图21 Kozlu 油田“半大丽花”环形轨迹与覆盖分布 Fig. 21 Semi-dahlia coiling path and coverage in Kozlu Oilfield |

2008 年,挪威海的Heidrun 油田使用了如图 22 所示的“大丽花形”环形地震采集[31-33]。同样围绕一个中心点设计了18 条交叉的环线,使用单源10 缆的地震船进行了4 天的环形地震采集,其中每个环形的半径近似为5 625 m,缆长为4 500 m,缆间距为75 m,震源间距为25 m。如图 22 显示了25 m×25 m的面元中心目标区域的覆盖次数达到了1 000 次,最终为处理解释人员提供了(2.625×2.625)km2的全方位角、高覆盖数据。

|

| 图22 Heidrun 油田“大丽花”环形采集与覆盖分布 Fig. 22 Dahlia acquisition and coverage in Heidrun Oilfield |

可以看出,这两次大丽花形地震采集主要是针对一个小范围的勘探目标,中间交叉程度较高,其覆盖次数也高,而四周工区范围内覆盖次数的分布还是很不均匀。但资料处理结果表明,在环形采集数据中只有少量剩余噪声和多次波能量。与常规拖缆采集数据相比,断层更易识别,储层段的地层倾向更加明显,且构造翼部成像更加清晰[35]。

5.2 螺旋形环形采集2007 年,WesternGeco 在墨西哥湾一块进行过平行WAZ 采集的工区内,实施了第1 次环形采集的可行性试验[26]。其环形观测系统设计为如图 23a所示的4 个不同半径(5 400 m、6 000 m、6 500 m、7 000 m)的圆环,每个圆环的圆心间隔1 200 m,采用1 条单源10 缆(缆长7 000 m、缆间距120 m)的地震船进行环形采集。试验结果表明,环形采集中电缆间能够保持恒定的间隔,检波器可以准确地定位,环半径大于6 500 m 后,电缆环形拖曳产生的环境噪声与直线航行采集时基本相当。

|

| 图23 3 次螺旋形环形采集试验的航行轨迹 Fig. 23 Sailing path in three spiral coiling acquisition |

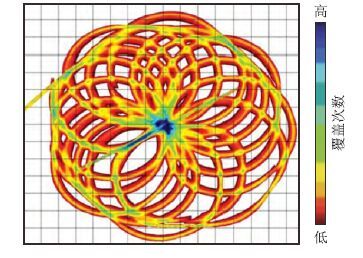

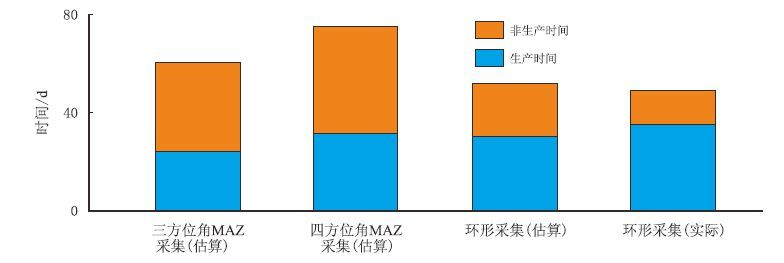

2008 年,WesternGeco 在印度尼西亚近海的Tulip 油田进行了第1 次环形激发技术的商业采集项目[28-30]。该区块设计了145 个圆环(图 23b),环半径6 500 m,每个圆环的环间距1 000 m。地震船拖有8 条6 000 m 长的缆,缆间距100 m,呈螺旋形依次采集,最终采集了563 km2的三维资料,将近26 000 炮。Tuplip 油田的环形采集项目只用了49 d。而采用三方位角MAZ 采集估计需要60 d,四方位角MAZ 采集需要75 d(图 24)。

|

| 图24 Tuplip 油田MAZ 采集与环形采集施工时间对比 Fig. 24 Comparison of acquisition duration for MAZ and coiling acquisition in Tuplip Oilfield |

2010 年,WesternGeco 在巴西近海桑托斯盆地的一处深水油田开展了螺旋形环形采集试验[34]。如图 23c 所示,在600 km2的面积上设计了78 个半径6 250 m 的圆环,圆环间的间隔不是非常规则(图 23c中的黑线)。地震船装备了12 条拖缆,每根拖缆长8 000 m,缆间距120 m,两组震源枪阵间隔60.0 m,每隔37.5 m 交替激发,最终采集了92 258 炮。

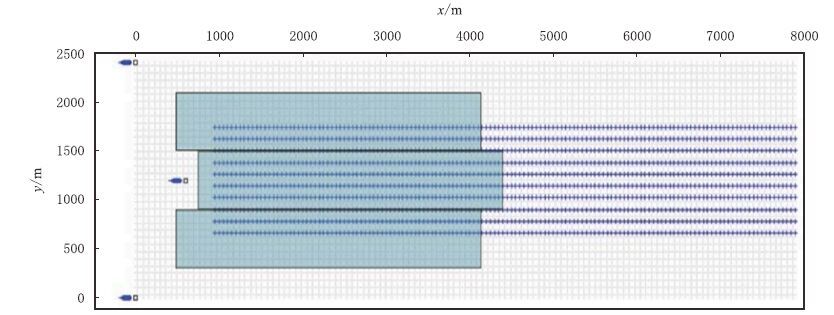

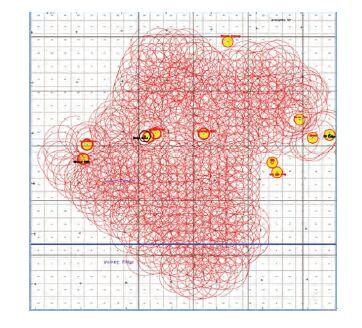

5.3 多船双环形采集为了使墨西哥湾深水盐下地层以及陡倾地层得到充分的照明,必须采集非常长的偏移距和全方位的地震资料。2010 年,WesternGeco 设计了如图 25 所示的四船双环形观测系统[36],其中两条记录船(S1,S3)有自己的震源,另两条是单独的震源船(S2,S4),以12.5 km 为直径沿相互连接的环形曲线航行,每条拖缆船带10 缆,缆长8 km,缆间距120.0 m。

|

| 图25 多船双环形观测系统的采集方式 Fig. 25 Multi-vessel double-coil acquisition layout |

如图 26 所示,墨西哥湾的多船双环形采集有效地规避了海上平台造成的采集限制区(图中的黄色圆环区),通过设计圆环向任意方向滚动,可以实现对任意形状工区的覆盖,同时还可以看出,环形采集中炮点和检波点的随机分布,也有利于在采样不足时对波场的重构[37-38]。

|

| 图26 墨西哥湾多船双环形采集区域 Fig. 26 Multi-vessel double-coil acquisition area in Mexico |

对深水、复杂海底、中深部高陡构造、以及特殊岩体的下伏储层来说,油气勘探还是希望能获得宽方位或全方位、高密度的地震数据。全方位环形地震采集一般需要涉及拖缆间隔控制、检波器准确定位、环形航行时洋流噪声影响以及非均匀覆盖数据的规则化处理等技术问题,而富方位采集则是以多船宽方位采集为基础。因此,在成熟技术的条件下,在采集成本允许的基础上,现阶段还是应该充分试验与研究多船多缆的宽方位地震采集方式。

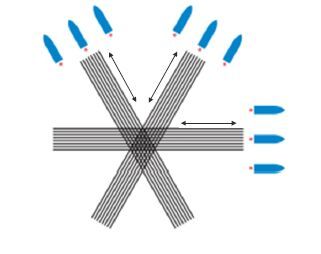

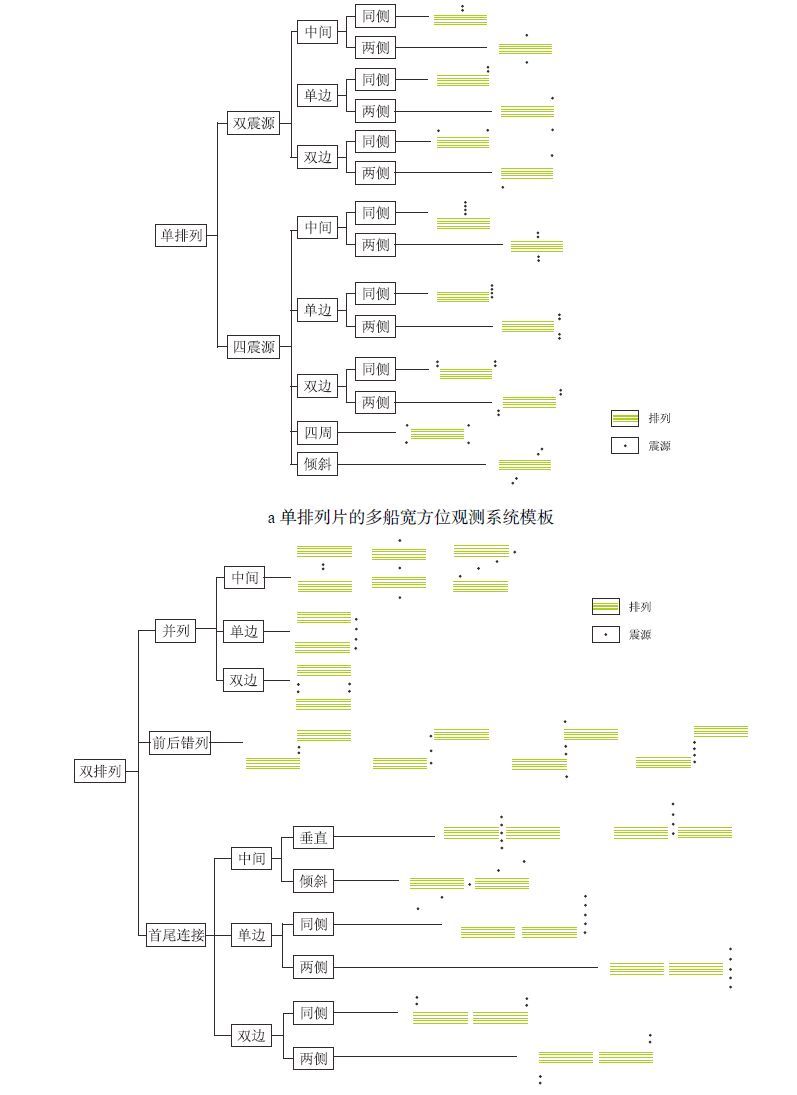

本文在充分研读目前国内外已有的各种多船宽方位观测系统模板的基础上,试着总结了多船宽方位观测系统各种可能的模板。如图 27 所示,首先从排列片(Swath)的个数将观测系统分成了两大类,即单排列片(含一个拖缆船)和双排列片(含两个拖缆船)的两种形式;对于单排列片的模板(图 27a),进一步按震源(船)的数量将观测系统分为了双震源(2个单源船)和四震源(3∼4 个单源船)的两种模式;由于震源与排列是完全独立的地震船组合而成的,因此,也可以将震源与排列设计为陆上采集的单边放炮、中间放炮、双边放炮3 种模式;为了充分发挥单一震源船的灵活性,还可以将震源布置在拖缆船的同侧或两侧的两种观测方式。

|

| 图27 海上多船宽方位观测系统未来可能的设计模板 Fig. 27 Possible mode of marine multi-vessel WAZ geometry in the future |

对于双排列片的模板(图 27b),首先考虑两个排列片的空间位置关系,可以分为了并列、前后错列和首尾连接的3 种模式;对于排列片并列和首尾连接模板,其炮点位置(震源船)还可以分别设计成单边放炮、中间放炮、双边放炮3 种方式;对于两个首尾连接排列片的震源船还可以分别设计在排列片的同侧或两侧的两种方式;对于前后错列排列片,主要考虑在两个排列片中间部位设计2∼4 个震源的情况。

图 27 归纳总结出的30 种多船宽方位观测系统模板,主要是从震源数、排列片数以及炮点与排列片的空间位置关系的角度,进行的理论与系统梳理,以供我们对不同地区、不同目标的多船宽方位地震采集设计的对比分析。下一步我们也将深入研究这30 种多船宽方位观测系统的(覆盖次数、炮检距、方位角)属性分布特征的异同,以及对深水复杂构造模型的地震波照明分布特征。

| [1] | 丁玲. 中海油挺进深海[J]. 中国经济和信息化, 2010 (9) : 80 –81. |

| [2] |

甘克文. 我国海上油气勘探前景及邻国关系问题简析[J].

石油科技论坛, 2005 (3) : 27 –29.

Kewen Gan. China's offshore oil and gas exploration prospect and analysis on the problems between neighboring countries[J]. Oil Forum, 2005 (3) : 27 –29. |

| [3] |

崔木花, 董普, 左海凤. 我国海洋矿产资源的现状浅析[J].

海洋开发和管理, 2005 (5) : 16 –21.

Muhua Cui, Pu Dong, Haifeng Zuo. Analysis of the status quo of China's marine mineral resources[J]. Ocean Development and Management, 2005 (5) : 16 –21. |

| [4] | Christie P, Nichols D, Özbek A, et al. Raising the standards of seismic data quality[J]. Oilfield Review, 2001, 13 (2) : 16 –31. |

| [5] | Alfaro J C, Corcoran C, Davies K, et al. Reducing exploration risk[J]. Oilfield Review, 2007, 19 (1) : 26 –43. |

| [6] | Buia M, Flores P E, Hill D, et al. Shooting seismic surveys in circles[J]. Oilfield Review, 2008, 20 (3) : 18 –31. |

| [7] | Brice T, Buia M, Hill D, et al. Developments in full azimuth marine seismic imaging[J]. Oilfield Review, 2013, 25 (1) : 42 –55. |

| [8] | Cordsen A, Galbraith M, Peirce J. Planning land 3-D seismic surveys[M]. Tulsa: Soc. Expl. Geophys, 2000 . |

| [9] |

冯凯, 和冠慧, 尹成, 等. 宽方位三维观测系统的发展现状与趋势[J].

西南石油学院学报, 2006, 28 (6) : 24 –28.

Feng Kai, He Guanhui, Yin Cheng, et al. Present conditions and prospect of wide-azimuth 3D geometry[J]. Journal of Southwest Petroleum Institute, 2006, 28 (6) : 24 –28. |

| [10] | Baldock S, Reta-Tang C, Beck B, et al. Orthogonal wide azimuth surveys:acquisition and imaging[C]. 81st Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 2011:147-151. |

| [11] | Buia M, Cirone C, Leutscher J, et al. Multi-azimuth 3D survey in the Barents sea[J]. First Break, 2010, 28 (12) : 65 –69. |

| [12] | Padhi T, Holley T K. Wide azimuths-why not?[J]. The Leading Edge, 1997, 16 (2) : 175 –177. DOI:10.1190/1.1487186 |

| [13] | Vermeer G. Wide-azimuth towed-streamer data acquisition and simultaneous sources[J]. The Leading Edge, 2009, 28 (8) : 950 –958. DOI:10.1190/1.3192843 |

| [14] | Corcoran C, Perkins C, Lee D, et al. A wide-azimuth streamer acquisition pilot project in the Gulf of Mexico[J]. The Leading Edge, 2007, 26 (4) : 460 –468. DOI:10.1190/1.2723210 |

| [15] | Moldoveanu N,Kapoor J. What is the next step after WAZ for exploration in the Gulf of Mexico[C]. 79th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 2009:41-45. |

| [16] | Dragoset W H, Li H, Cooper L, et al. A 3D Wide-azimuth field test with simultaneous marine sources[J]. 71st EAGE Conference and Exhibition, Expanded Abstracts, 2009 : 8 –11. |

| [17] | Beasley C J, Chambers R E, Jiang Z. A new look at simultaneous sources[C]. 68th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 1998:133-135. |

| [18] | Beasley C J. A new look at marine simultaneous sources[J]. The Leading Edge, 2008, 27 (7) : 914 –917. DOI:10.1190/1.2954033 |

| [19] | Moldoveanu N, Egan M. Some aspects of survey design for wide-azimuth towed-streamer acquisition[C]. 77th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 2007:56-60. |

| [20] | Ting Chu-Ong, Zhao Wei. A simulated wide azimuth simultaneous shooting experiment[C]. 79th Annual International Meeting,SEG,Expanded Abstracts,2009:76-80. |

| [21] | Sukup D V, Texaco C. Wide-azimuth marine acquisition by the helix method[J]. The Leading Edge, 2002, 21 (8) : 791 –794. DOI:10.1190/1.1503189 |

| [22] | Howard M S. Marine seismic surveys with enhanced azimuth coverage:Lessons in survey design and acquisition[J]. The Leading Edge, 2007, 26 (4) : 480 –493. DOI:10.1190/1.2723212 |

| [23] | Howard M S, Moldoveanu N. Marine survey design for rich-azimuth seismic using surface streamers[C]. 76th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 2006:2915-2919. |

| [24] | French W. Circular Seismic Acquisition System[P]. US Patent No. 4486863, 1984. http://cn.bing.com/academic/profile?id=2025240709&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn |

| [25] | Durrani J A, French W S, Comeaux L B. New directions for marine 3-D surveys[C]. 57th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 1987:177-180. |

| [26] | Moldoveanu N, Kapoor J, Egan M. Full-azimuth imaging using circular geometry acquisition[J]. The Leading Edge, 2008, 27 (2) : 908 –913. |

| [27] | Ross R. Full azimuth imaging using coil shooting acquisition[J]. First Break, 2008, 26 (12) : 69 –74. |

| [28] | Buia M,Vercesi R,Bunting T. Tulip field 3D coil shooting survey acquisition review:Single vessel full azimuth acquisition offshore Indonesia[C]. 79th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 2009:66-70. |

| [29] | Buia M, Mapelli L, Tozzi E, et al. Full azimuth circular survey in Indonesia:Survey design,onboard illumination QC and preliminary processing results[C]. 79th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 2009:71-75. |

| [30] | Buia M, Vercesi R, Tham M, et al. 3D Coil Shooting on Tulip field:Data processing review and final imaging results[C]. 80th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 2010:71-75. |

| [31] | Houbiers M, Garten P, Thompson M, et al. Marine fullazimuth field trial at Heidrun[C]. 79th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 2009:1162-1166. |

| [32] | Houbiers M, Thompson M. Full-azimuth modeling and field trial at Heidrun[J]. First Break, 2010, 28 (4) : 37 –44. |

| [33] | Houbiers M, Rψste T, Thompson M, et al. Marine fullazimuth field trial at Heidrun revisited[C]. 81st Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 2011:3581-3585. |

| [34] | Diagon F L, Soldo J, Moldoveanu N. First full-azimuth towed-streamer survey offshore Brazil:An acquisition and survey design case study[C]. 12nd International Congress of the Brazilian Geophysical Society,Expanded Abstracts, 2011:15-18. |

| [35] | Taylor P, Hill D, Kapoor J, et al. Full azimuth:Realizing the benefits[J]. First Break, 2009, 27 (9) : 67 –71. |

| [36] | Espinoza C, Dragoset B, Curtin N. Multiple attenuation challenges for a multivessel coil survey[C]. 81st Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 2011:3500-3504. |

| [37] | Moldoveanu N, Ji Ying, Beasley C, et al. Multivessel coil shooting acquisition with simultaneous sources[C]. 82nd Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 2012:1-6. |

| [38] | Brice T. Designing, acquiring and processing a multivessel coil survey in the Gulf of Mexico[C]. 81st Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 2011:92-96. |

2014, Vol. 26

2014, Vol. 26