长堤地区位于山东省东营市东北部的滩海区,自20 世纪70 年代投入开发以来,该区已有30 多年的勘探历史。经过多年的勘探和开发,在长堤断层西侧的断阶带和东侧的斜坡带都有重大发现并已投入开发。前人对该区油气成藏规律的研究[1-3]进一步揭示了该区是一个多类型、多层系、油气资源极为丰富的含油气区带,具有极大的勘探开发潜力。鉴于构造是控制油气成藏的关键因素,本文通过对长堤地区断裂发育期次、组合样式以及长堤地区构造演化特征进行研究,为研究区(特别是东部地区)的滚动开发提供地质依据。

1 地质背景渤海湾盆地是在华北克拉通(古生代结晶基底)基底上发育起来的一个中、新生代叠合盆地。由一系列NNE 向和NE 向的拗陷及位于其间的隆起组成,从西北到东南分别为:冀中拗陷、沧县隆起、内黄隆起、黄骅拗陷、临清拗陷、东濮拗陷、埕宁隆起、下辽河拗陷、辽东湾拗陷、渤中拗陷和济阳拗陷等[4]。

长堤地区位于渤海湾盆地中南部,构造位置位于济阳拗陷沾化凹陷东北部,由长堤断裂带和长堤潜山披覆构造带组成。长堤潜山披覆构造带为洼陷所包围的低隆起带,向北、向东以缓坡伸入桩东凹陷,向东南以孤东断层与孤东潜山披覆构造带分割,南与孤南洼陷相接,西部以长堤断层与五号桩洼陷分割,西北与埕北凹陷相望(图 1)。长堤潜山披覆构造带是在中生界潜山背景下发育的NNE 走向的正向构造单元,属不对称的背斜构造,位于长堤大断层的上升盘,且被其他次级断裂分割。潜山地层主要为前古近系,披覆盖层自下而上为古近系沙河街组(E2−3 s)、东营组(E3d)和新近系馆陶组(N1g)、明化镇组(N2m)[5]。

|

| 图1 长堤地区断裂分布图 Fig. 1 Fault distribution in Changdi Area |

长堤地区发育有不同尺度、形状和性质的断裂50∼70 余条,均为张性正断层,这些断裂控制了本区域的构造格架和形成演化。断裂也是控制油气生成、运移、聚集、保存和分布的根本原因,按照断裂对油气藏分布、规模的不同控制作用,将断裂划分为5 个级别[6]。深断裂(一级断裂)控制含油气区的展布,基底断裂(二、三级断裂)控制复式油气聚集带的形成,盖层断裂(四、五级断裂)控制油气水分布并使其复杂化。本文结合以上划分,按照断裂对盆地、拗陷等不同级别构造单元的控制作用,将断裂划分为4 级:基底主断裂(一级断裂),基底次级断裂(二、三级断裂)和盖层断裂(四级断裂)。

一级断裂,“控盆断裂”,控制含油气盆地的展布和沉积,断穿基底。这类断层具有长期的演化历史,近百公里的延伸长度,可达万米的落差,如渤海湾盆地的郯庐断裂。本区域不存在一级断裂。

二级断裂,“控凹断裂”,控制了次级拗陷或凹陷和隆起或凸起的分布格局。这类断层平面延伸十公里左右,落差为200∼1 000 m。本区域仅发育两条二级断层,长堤大断层和孤东断层北段。它们控制着长堤潜山的形成和油气运聚地质背景。

三级断裂,“控带断裂”,划分断块区,控制断块区的地质发育历史的断裂。这类断裂平面延伸数公里,落差100∼200 m。如ZH18 井(F2)断层以北为断阶,以南为长堤低凸起。

四级断裂,直接控制局部构造并使含油断块的油气水关系复杂化。为伴生断层,数量多,形成晚,活动期短。这类断层平面延伸1、2 公里左右,落差为几十米左右。如图 1 中的f1,f2。

长堤地区发育的断层,除了长堤断层和孤东断层北段外,其余均为三、四级断层。

2.2 断裂组合类型长堤地区断层走向以NE 向为主(图 1),断层之间复合或联合可以形成不同的组合类型(图 2)。

|

| 图2 长堤地区断裂组合类型 Fig. 2 Combination types of fault in Changdi Area |

本区断层的平面组合主要有斜交(分叉)、雁列(斜列)、平行3 种类型。中部地区构造形态较平缓,断层少组合类型简单,以平行式组合为主。构造较复杂的东南部,平面组合表现为斜交或分叉式组合,甚至出现平行、斜交复合类型,呈树枝状分布。

剖面组合类型有断阶型、马尾状和“y”字型。单断阶状剖面组合(A1)多见于本区东部,地垒型剖面组合(A2)主要分布于北部。“马尾状”剖面组合是本区常见的组合类型,主要见于二、三级断层附近,“y”字型组合方式比较少见,主要出现于东南部。

2.3 主要断裂特征受郯庐断裂走滑作用的影响,长堤地区主要断层—长堤断层、孤东断层走向一致,为近南北向,平面呈雁列式排列。在2 条主断层之间,发育有走向北东和近东西的2 组伴生调节断层。这些断层在平面上多与主断层呈斜交或分叉组合,而且是联系古近系和新近系的枢纽与通道,该类型构造活动在本区域形成了若干聚油断鼻构造[7]。

长堤大断层位于长堤潜山西侧,是潜山的边界断层,控制着潜山披覆构造的形成和发育,具有明显的张性走滑构造特征[8]。该断层由3 条呈雁列式排列的主断层和与主断层斜交的伴生断层构成。中段近南北走向,是断层的主体,向南转向SW 向延伸,向北转向NE 向延伸,总体呈“S”型,总长可达26 km。倾向西,倾角40◦∼65◦,自南向北逐渐变陡,最大落差发育在北段,可达300 多米。垂直于断层走向的地震剖面上可以看出,断层表现出明显的正断层性质,断层面为上陡下缓的铲状(图 3a)。断层两侧发育中生界(Mz);断裂西侧下降盘沉积了巨厚的古近系(E),断裂东侧上升盘抬升遭受剥蚀,缺失古近系孔店组(E1−2k)和沙河街组沙四段(E2 s4)。说明断裂活动始于古近纪初期,并控制了长堤潜山古近系及其以上地层沉积。

|

| 图3 长堤地区主要断层剖面特征 Fig. 3 Main fault profile feature in Changdi Area |

孤东断层同长堤大断层一样,并不是一条连贯延伸的正断层,而是由一系列呈雁行排列的断裂组成。其中对长堤潜山的沉积起控制作用的是孤东断层北段,延伸距离约7 km,走向近南北,倾向北西,倾角60◦∼70◦,最大落差400 余米。从图 3b 可以看出,孤东断层与长堤断层构成断阶型(单断阶状)组合类型;与次级反向断层构成“y”字型组合类型。

长堤断层与五号桩断层夹持长堤断阶(二台阶)。长堤断层北段与NE 向的F2 断层构成西倾断阶(图 3a)。从图 4 看出,由于长堤断层和F2 断层共同控制断层下盘的上升,在F2 断层以南形成长堤低凸起(背斜),在Z11 井附近造成构造高点。长堤断层中段与孤东北部断层夹持地垒块披覆背斜。长堤断层南段与孤东断层构成西倾断阶。孤东断层北段控制了长堤潜山东南部的构造格局,在孤东断层北段以西Z303 井和Z47 井附近造成构造高点,在孤东断层北段以东形成孤东凸起。由于没有受到长堤断层和孤东断层的影响,仅受到一系列呈阶梯状分布的NE 向断层(F2、F3、F7)的作用,长堤地区东北部形成斜坡带。整个长堤地区呈现出“南高北低,东高西低”和“东西分带,北东分块”的构造格局。

|

| 图4 长堤地区Es3 反射层(Tr)构造图 Fig. 4 Tectonic map of Es3 reflector in Changdi Area |

断裂是油气运移的通道,同时也是油气聚集的有利区域。如在长堤断裂带上的Z1 井、ZX221 井都有油气显示,而在远离断裂带或者远离油源区的井几乎没有油气显示。长堤大断层是连接长堤潜山与五号桩洼陷的油源断层[9],油气通过砂岩输导层向长堤大断层方向运移,长堤断层北段油气在断层侧向封堵与区域性盖层的封盖条件下,在下降盘的断鼻或断块圈闭中聚集起来,形成了长堤二台阶内丰富的油气藏;长堤断层中、南段,尤其是南部,断层两侧砂体可以连通,油气则穿过断层继续沿上倾方向的地层运移,最终在上升盘的沙河街组、东营组和馆陶组的有利圈闭中聚集。研究区东北部斜坡带的断层近NE 向展布,与区域构造线基本正交,且切割层系少,不利于油气运移和聚集。油气主要沿不整合面和与之相通的砂岩输导层向构造高点运移,可在F3 断层、孤东北段断层的侧向封堵作用下,在地层的有利圈闭中聚集成藏。

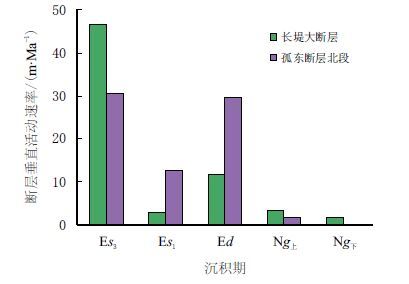

3 长堤地区主要断层活动分析长堤大断层的断层活动具有旋回性,在古近纪沙三期有强烈的活动,随后断层活动开始减弱;在东营末期,断层活动又复加强,到明化镇期又明显减弱,经历了两个旋回活动。在持续活动过程中,长堤大断层沿最大弯曲处逐渐分解,每条主断层转化为2 个分支,这3 条主断层的活动历程不尽相同。北段主断层在沙三中晚期活动明显,其上升盘强烈抬升,长期遭受剥蚀,而断层下降盘沉积较强烈,接受了较厚的沙三、二段沉积。此时长堤断层具有北强南弱的活动特点。北段活动在东营晚期停止;南段与中段活动相似,均在明化镇晚期结束。

孤东断层北段活动于古近纪早期,由南向北活动强度逐渐变弱,与长堤断层相似,在东营末期,断层活动又复加强。该断层在馆陶期逐渐停止活动。

4 长堤地区构造演化目前研究认为,渤海湾盆地构造演化具有多幕裂陷,多旋回演化的特点[10-12]。即新生代以来存在多期构造变动:古近系孔店末期、沙四末期、沙三末期、东营末期及新近系明化镇末期的构造抬升事件。沉积地层之间的不整合面就是这些构造变动存在的有利证据。

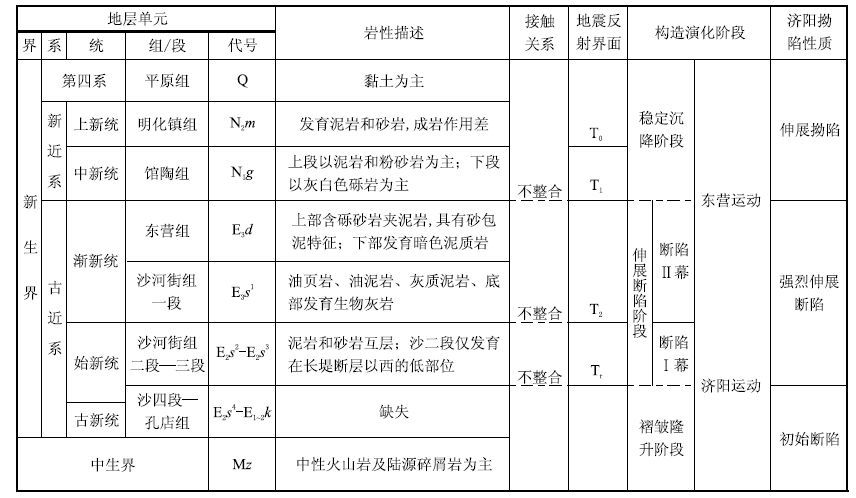

就长堤地区而言,沙四末期和东营末期的两期不整合表现的最强烈、区域性也最强。前者所代表的构造运动被称为“济阳运动”,后者被称为“东营运动”。其构造演化与这两期构造运动密切相关,具有幕式演化特征,划分为褶皱隆升、伸展断陷和稳定沉降3 个主要阶段。其中伸展断陷阶段进一步分为沙三期—沙二期的断陷Ⅰ 幕,沙一期—东营期的断陷Ⅱ 幕(表 1)。

4.1 白垩纪褶皱隆升阶段早白垩世中国东部地区开始强烈的陆内裂陷和岩石圈减薄作用,强烈的引张导致区域内NW 向基底大断裂活动,大量岩浆沿着断裂涌出[13]。沿郯庐断裂带发生右旋走滑活动,控制了断裂带西侧裂陷盆地的形成和发育[14]。

进入晚白垩世以后,由于燕山运动尾幕的影响[15],中国东部进入了NW—SE 向的构造挤压和收缩变形阶段,断裂活动强烈,孤东—五号桩—桩西NW 向区域断裂开始发育活动。长堤地区受挤压应力的作用褶皱隆升,中生代遭受剥蚀,具有明显的褶皱形态,总体轴向近东西向,向东倾伏,长堤潜山带初具雏形。

| 表1 长堤地区构造演化特征简表 Table 1 Tectonic evolution table of Changdi Area |

渤海湾盆地在晚白垩世末期短暂的抬升之后,在古近纪早期进入裂陷期。断陷作用使地壳张裂,形成一系列小的断陷湖盆,湖盆中充填孔店组和沙河街组沙四段。而本区域仍然处于隆起剥蚀阶段,导致长堤潜山缺失孔店组和沙河街组沙四段。

沙四末期的济阳运动被认为是济阳拗陷演化过程中重要的构造体制转换期[16-18]。太平洋板块在中始新世晚期最终完成其运动方向由中生代NNW向NWW 的转变,印度板块与欧亚板块在此期间发生了硬碰撞,使得长堤地区的区域应力场发生改变[19]。区域应力场从近S—N 向的拉伸构造应力场转为NW—SE 向拉伸应力场。在应力场的转换过程中,五号桩断层继承性的大规模活动,受该断层的作用,形成了次生的长堤断层,走向近南北与五号桩断层基本平行,在两断层间形成了二台阶。长堤潜山主体NNW 向延伸,至此,本区域的构造格局基本形成。

长堤潜山形成后,其内部沉积受长堤断层和孤东断层北段控制。济阳运动之后,整个渤海海域类似于一个拉分盆地,在E1-2k—E2 s4 期处于隆起的地区开始发生裂陷作用。沙三段开始沉积,且断陷阶段以沙三期的基底沉降为最大[4]。此时长堤断层从中南段向北段活动强度依次加强,孤东断层北段伸入本区东南部开始活动,造成了断块抬升与断陷沉降同步进行。沙三段仅在长堤断层的下降盘及南部孤东断层的下降盘形成沉积,与下伏中生界之间形成角度不整合界面(Tr)。该界面在长堤地区具有构造变革的意义,除了沙三段沉积前后构造应力场的转变之外,古气候也从干旱气候条件转变为潮湿气候条件。渤海湾盆地沉积、沉降中心向海域的迁移也开始于这一时期。沙三段以滨浅湖相近岸水下扇沉积为主,发育了一定厚度的灰色泥岩(烃源岩)为主的地层。

沙二期湖盆逐渐变浅,到沉积末期本区域短暂抬升,长堤潜山完全出露水面,遭受剥蚀,使得长堤潜山普遍缺失沙二段地层。

4.2.2 渐新世沙一期—东营期的断陷Ⅱ 幕渐新世区域应力场已完全转为右旋剪切-张扭性质,断裂在该时期活动弱或者不活动。经过沙二期的填平补齐作用,长堤地区地形趋于平缓。沙一期,湖水大规模入侵,处于浅湖—半深湖环境,发育了一定厚度的暗色油页岩、油泥岩地层。在长堤潜山高部位,沙一段底部发育一套生物灰岩。沙一段沉积主要受古地形和物源控制。进入东营期,湖水进一步加深,沉积中心不断向北迁移[20],东营组下部发育了一定厚度的暗色泥岩夹薄层碳酸盐岩地层。

古近纪末期喜马拉雅造山作用造成青藏高原隆升,受此影响中国东部由裂谷盆地发育期向整体沉降的过渡,并由之前的西倾变为现今东倾地貌[21]。该构造变动在渤海湾盆地被称为“东营运动”[22]。受东营运动的影响,渤海湾盆地遭受抬升剥蚀,形成古近系与新近系之间区域不整合界面(T1)。对主要断层的垂直活动速率(图 5)分析表明,长堤断层和孤东断层北段再一次进入活动期,并在它们附近产生了次级断裂[23],控制了一些断块圈闭和断鼻构造的形成。

|

| 图5 长堤地区主要断层垂直活动速率分布图 Fig. 5 Vertical activity rate of Changdi Fault and Gudong Fault |

东营后期是盆地裂陷发育阶段的晚期,湖盆面积缩小,湖水变浅,东营组上部发育一套砂泥岩交互的地层,由东营组下部的扇三角洲沉积转变为辫状河沉积。

4.3 新近纪到现今的稳定沉降阶段东营运动使得渤海湾盆地由裂陷期转入裂后拗陷期。长堤地区在新近纪整体处于稳定的沉降环境,构造活动十分微弱,新近系内部发育了少量NEE 向小断层,长堤断层在中新世可能有小的活动,但对地层发育基本不起控制作用。上新世末长堤断层及其他次级断层基本停止活动。济阳拗陷沉降中心在东营末期已经移到沾化凹陷,而馆陶期进一步移到渤中凹陷,长堤地区在该时期应属于盆地内部的凹陷区。受以北和以东洼陷的影响,长堤潜山地层沉积在东北部明显变深。馆陶组(N1g)发育砾岩、含砾砂岩夹泥岩为一套辫状河到曲流河沉积。馆陶组、明化镇组(N2m)和第四系覆盖全区,沉积厚度向渤海海域方向渐厚的展布,形成新近系和第四系的披覆构造。

5 结论(1)长堤大断层是经过复杂演化的长期继承性活动的断裂构造。新生代长堤断层强烈的拉张下陷,其西侧下降盘沉积了巨厚的古近系,油气可通过该砂岩输导层向长堤大断层方向运移;而断裂东侧上升盘持续抬升,形成长堤潜山披覆构造带。

(2)长堤地区断裂活动受到“济阳运动”和“东营运动”的影响,具有幕式活动的特征。济阳运动使长堤断层和孤东断层等一系列同沉积断层开始发育,长堤潜山高部位出露水面遭受剥蚀,形成沙三段与中生界间的角度不整合(Tr)。东营运动使长堤断层和孤东断层北段再一次进入活动期,并在它们附近产生了次级断裂,长堤地区整体抬升遭受强烈剥蚀,形成东营组与馆陶组间的角度不整合(T1)

(3)长堤地区的构造演化与“济阳运动”和“东营运动”密切相关,具有显著的幕式演化特征,划分为褶皱隆升、伸展断陷和稳定沉降3 个主要阶段。其中伸展断陷阶段进一步分为沙三期—沙二期的断陷Ⅰ 幕,沙一期—东营期的断陷Ⅱ 幕。

| [1] |

陈广军, 尚延安, 庄文山, 等. 关于长堤潜山披覆构造带东翼含油气性的讨论[J].

油气地质与采收率, 2001, 8 (1) : 27 –30.

Chen Guangjun, Shang Yan’an, Zhuang Wenshan, et al. Discussion on hydrocarbon-bearing possibility in east flank of drape structural zones of Changdi buried hill[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2001, 8 (1) : 27 –30. |

| [2] |

马洪飞. 长堤潜山披覆构造带油气成藏规律分析[J].

油气地质与采收率, 2004, 11 (5) : 33 –35.

Ma Hongfei. Analysis on oil-gas reservoir-forming rule in Changdi buried hill drape structural belt[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2004, 11 (5) : 33 –35. |

| [3] |

田波, 冯斌, 纪友亮. 长堤地区油气成藏系统及成藏模式[J].

油气地质与采收率, 2005, 12 (5) : 24 –26.

Tian Bo, Feng Bin, Ji Youliang. Oil-gas reservoir forming system and pattern in Changdi Area[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2005, 12 (5) : 24 –26. |

| [4] |

郭兴伟, 施小斌, 丘学林, 等. 渤海湾盆地新生代沉降特征及其动力学机制探讨[J].

大地构造与成矿学, 2007, 31 (3) : 273 –280.

Guo Xingwei, Shi Xiaobin, Qiu Xuelin, et al. Cenozoic subsidence in Bohai Bay Basin:Characteristics and dynamic mechanism[J]. Geotectonica et Metallogenia, 2007, 31 (3) : 273 –280. |

| [5] | 王秉海, 钱凯. 胜利油区地质研究与勘探实践. 东营:石油大学出版社[M]. 1992 . |

| [6] |

罗群. “断裂控烃理论”概要[J].

勘探家, 1999, 4 (3) : 8 –14.

Luo Qun. An outline of theory of fracture-controlling hydrocarbon[J]. Petroleum Explorationist, 1999, 4 (3) : 8 –14. |

| [7] |

陈海云, 于建国, 舒良树, 等. 济阳坳陷构造样式及其与油气关系[J].

高校地质学报, 2005, 11 (4) : 622 –632.

Chen Haiyun, Yu Jianguo, Shu Liangshu, et al. The structural styles and their relation with petroleum-gas resources of the Jiyang Depression[J]. Geological Journal of China Universities, 2005, 11 (4) : 622 –632. |

| [8] |

刘刚, 吴时国, 邹东波. 关于长堤断层性质的探讨[J].

油气地球物理, 2005, 3 (1) : 53 –56.

Liu Gang, Wu Shiguo, Zou Dongbo. The discussion about the property of Changdi fault[J]. Petroleum Geophysics, 2005, 3 (1) : 53 –56. |

| [9] |

吕优良, 宋海涛, 何幼斌, 等. 长堤地区油气成藏特征及主控因素分析[J].

江汉石油学院学报, 2004, 26 (2) : 50 –52.

Lü Youliang, Song Haitao, He Youbin, et al. Analysis of hydrocarbon reservoir formation characteristics and its key control factors[J]. Journal of Jianghan Petroleum Institute, 2004, 26 (2) : 50 –52. |

| [10] |

龚再升, 蔡东升, 张功成. 郯庐断裂对渤海海域东部油气成藏的控制作用[J].

石油学报, 2007, 28 (4) : 1 –10.

Gong Zaisheng, Cai Dongsheng, Zhang Gongcheng. Dominating action of Tanlu Fault on hydrocarbon accumulation in eastern Bohai Sea Area[J]. Acta Petrolei Sinica, 2007, 28 (4) : 1 –10. |

| [11] |

漆家福, 张一伟, 陆克政, 等. 渤海湾盆地新生代构造演化[J].

石油大学学报:自然科学版, 1995, 19 (sup) : 1 –6.

Qi Jiafu, Zhang Yiwei, Lu Kezheng, et al. Cenozoic tectonic evolution in Bohai Bay Basin province[J]. Journal of th University of Petroleum, China:Edition of Natural Science, 1995, 19 (sup) : 1 –6. |

| [12] |

侯贵廷, 钱祥麟, 蔡东升. 渤海湾盆地中、新生代构造演化研究[J].

北京大学学报:自然科学版, 2001, 37 (6) : 845 –851.

Hou Guiting, Qian Xianglin, Cai Dongsheng. The tectonic evolution of Bohai Basin in Mesozoic and Cenozoic time[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, 2001, 37 (6) : 845 –851. |

| [13] |

张岳桥, 赵越, 董树文, 等. 中国东部及邻区早白垩世裂陷盆地构造演化阶段[J].

地学前缘, 2004, 11 (3) : 123 –133.

Zhang Yueqiao, Zhao Yue, Dong Shuwen, et al. Tectonic evolution stages of the early Cretaceous rift basins in eastern China and adjacent areas and their geodynamic background[J]. Earth Science Frontiers, 2004, 11 (3) : 123 –133. |

| [14] |

张岳桥, 董树文. 郯庐断裂带中生代构造演化史:进展与新认识[J].

地质通报, 2008, 27 (9) : 1371 –1390.

Zhang Yueqiao, Dong Shuwen. Mesozoic tectonic evolution history of the Tanlu Fault zone, China:Advances and new under-standing[J]. Geological Bulletin of China, 2008, 27 (9) : 1371 –1390. |

| [15] |

杨超, 陈清华. 济阳坳陷构造演化及其构造层的划分[J].

油气地质与采收率, 2005, 12 (2) : 9 –12.

Yang Chao, Chen Qinghua. Tectonic evolution and tectono-stratigraphic classification of Jiyang Depression[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2005, 12 (2) : 9 –12. |

| [16] | 陈嘉树. 济阳运动的特点及其对济阳拗陷的影响[J]. 石油实验地质, 1993, 15 (1) : 86 –99. |

| [17] |

贾红义, 杨长春, 于建国, 等. 济阳坳陷东营凹陷早始新世构造体制转换与油气成藏[J].

地球物理学进展, 2007, 22 (4) : 1312 –1319.

Jia Hongyi, Yang Changchun, Yu Jianguo, et al. Structural transition and hydrocarbon accumulation during early eocene in Dongying Sag of the Jiyang Depression[J]. Progess in Geophysics, 2007, 22 (4) : 1312 –1319. |

| [18] |

任建业. 济阳坳陷新生代褶皱-冲断构造的厘定及其动力学背景分析[J].

地质科技情报, 2004, 23 (3) : 1 –5.

Ren Jianye. Identification of Cenozoic fold-thrust structure and its dynamic setting in Jiyang Sag[J]. Geological Science and Technology Information, 2004, 23 (3) : 1 –5. |

| [19] |

吴智平, 李伟, 郑德顺, 等. 沾化凹陷中、新生代断裂发育及其形成机制分析[J].

高校地质学报, 2004, 10 (3) : 405 –417.

Wu Zhiping, Li Wei, Zheng Deshun, et al. Analysis on features and origins of the Mesozoic and Cenozoic Faults in Zhanhua Sag[J]. Geological Journal of China Universities, 2004, 10 (3) : 405 –417. |

| [20] |

韩会军, 郑德顺. 济阳坳陷东西部构造单元中-新生代断裂特征对比及其控制因素[J].

油气地质与采收率, 2007, 14 (3) : 12 –15.

Han Huijun, Zheng Deshun. Characteristic contrast of Mesozoic and Cenozoic faults of eastern and western structure units in Jiyang Depression and its controlling factors[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2007, 14 (3) : 12 –15. |

| [21] |

汪品先. 新生代亚洲形变与海陆相互作用[J].

地球科学——中国地质大学学报, 2005, 30 (1) : 1 –17.

Wang Pinxian. Cenozoic deformation and history of sealand interactions in Asia[J]. Earth Science-Journal of China University of Geosciences, 2005, 30 (1) : 1 –17. |

| [22] | 史卜庆, 吴智平, 王纪祥, 等. 渤海湾盆地东营运动的特征及成因分析[J]. 石油实验地质, 1999, 21 (3) : 196 –200. |

| [23] |

吉双文, 燕子杰, 姜能栋. 渤海湾盆地构造及沉积演化探讨——以济阳坳陷为例[J].

石油地质与工程, 2008, 22 (3) : 21 –25.

Ji Shuangwen, Yan Zijie, Jiang Nengdong. Discuss on tectonic and sedimentary evolutions of Bohai Bay Basin-Taking Jiyang Sag as an example[J]. Petroleum Geology and Engineering, 2008, 22 (3) : 21 –25. |

2014, Vol. 26

2014, Vol. 26