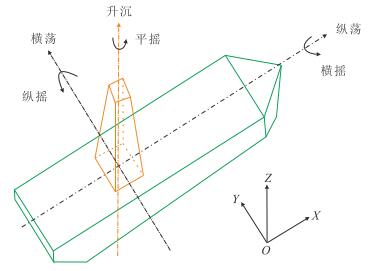

近年来,油气开采方向开始逐渐从陆地转向拥有丰富资源储量的海洋,特别是向深海海域的快速进发,适用于深海钻井作业的设备研发显得尤为重要。海洋钻井作业过程中使用的浮式钻井平台在风浪等自然因素的作用下会产生复杂的运动(如图 1所示),其中升沉运动对钻井作业影响最大[1]。升沉运动是浮体相对于海平面的上下起伏的运动形式,当在平台上进行钻井作业、起吊作业或张紧作业时,会引起井架和大钩悬挂的钻柱系统产生Z方向上的升沉运动,导致大钩的悬挂拉力产生较大波动,影响钻头作用在井底岩石的钻压,严重时可能导致钻头离开井底,从而大大降低钻进的效率,并使钻头和钻柱在周期性变化的载荷作用下的使用寿命降低,造成钻井作业中途停止和增加钻井成本。为了避免上述情况的出现,必须采取措施对浮式钻井平台的升沉运动进行相应的补偿,升沉补偿装置由此产生和快速发展起来,并逐渐成为深海钻井过程中必不可少的关键设备之一[2-4]。

|

| 图1 浮式钻井平台运动示意图 Fig. 1 The motion schematic diagram of floating drilling platform |

浮式钻井平台在风浪作用下的升沉运动对深海钻机正常钻进具有很大影响,需要安装特设的升沉补偿装置对该运动进行补偿以保证钻井工作的高效进行,该装置主要具有以下功能特点[2]:

(1) 保持井底钻压稳定。在正常钻井过程中,位于井底的钻头需要保持一定的压力才能破碎井底岩石,实现钻进。当浮式钻井平台受到风载(阻力和升力作用为主)、海流力(波浪存在会引起水质点的速度变化,考虑海流和海浪的联合作用)和波浪力(基于绕射理论的海洋大尺度结构物计算原理)作用时,井架上的大钩连同所悬挂的钻柱会随平台一起做垂直于海平面的上下升沉运动,导致井底钻压难以保持稳定,并可能在出现较大波动振幅时使钻头被提离井底,使钻井工作不得不中途停止,影响工程正常进度。升沉补偿装置采用特定的储能机构或动力端提供额外补偿能量,依据平台和钻柱升沉运动的幅度和规律,使钻头与井底岩石接触面的压力保持相对稳定,补偿因外界环境因素作用下的能量损耗,使钻井过程能继续顺利进行。

(2) 减少大钩动载。钻井过程中钻杆柱连同循环泥浆的重量由大钩承载,正常钻进过程中大钩受钻柱的静载荷作用,但平台受到环境载荷作用时发生的升沉运动会使大钩受到动载荷作用,增加大钩的承载值。使用升沉补偿装置对平台升沉运动进行补偿后,可减小大钩所受动载荷作用而维持钻柱载荷稳定,减轻大钩所受的承载力并保持其安全可靠的工作状态。

(3) 防止井下器具的位置变动。浮式钻井平台不规律的升沉运动使钻柱连同井下器具在井下的位置发生移动,影响井下工具工作性能。使用升沉补偿装置可使井下器具的位置保持在规定的井段范围内,避免因井下工具移动造成的井下事故。

(4) 防止钻井设备发生疲劳破坏。在交变动载荷作用下,浮式钻井平台上安装的井架、大钩以及其下所悬挂的钻柱系统构件容易发生疲劳破坏,升沉补偿装置能尽可能地减少交变载荷的产生,减少钻井设备的疲劳失效机率。

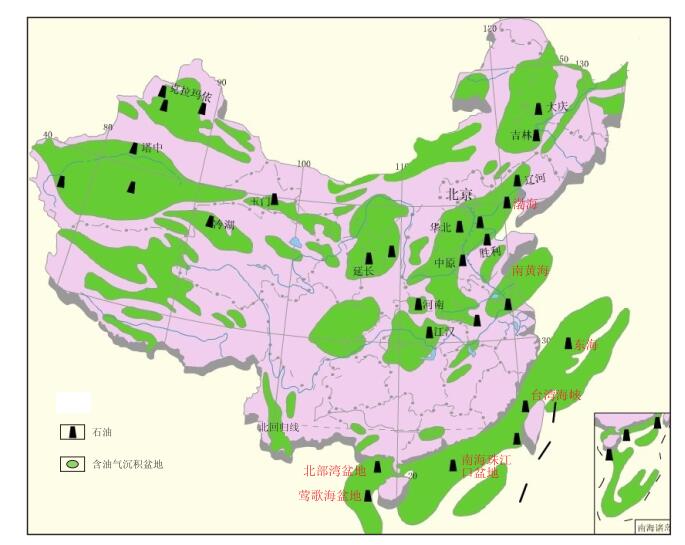

2 中国升沉补偿装置的发展概况中国的海洋国土面积约为300×104 km2,包括渤海、南黄海、东海、北部湾、南海珠江口盆地、莺歌海油气盆地和台湾海峡附近海域等7个大型高储量可开发的含油气盆地[5](如图 2所示),根据2003年由国土资源部、国家发展和改革委员会和财政部3部门联合组织的第三次全国油气资源评价结果分析,中国海洋石油资源量为246×108 t,天然气资源量为15.79×1012 m3,因此海洋石油的开发和发展对中国石油行业以及全国经济的持续发展具有十分重要的战略意义[6-7]。

|

| 图2 中国海洋石油分布图 Fig. 2 The distribution of China national offshore oil |

由于中国对深海石油开发过程中所使用的相关设备研制时间起步较晚,导致相关核心技术与国外存在较大差距,在升沉补偿装置的研发方面也明显晚于国外,当前国外钻井和油服公司出于对自身核心技术和商业核心利益的保护,往往采用出售相关技术服务而不是产品的形式进行运营和开展相关商业活动,这为中国了解和掌握国外关于升沉补偿装置发展的先进技术设置了较大障碍。为了促进深海技术的发展,国内一些高校和科研院所的研究人员克服基础薄弱和技术资料短缺等困难,对升沉补偿技术进行了深入研究,并取得一定成果。

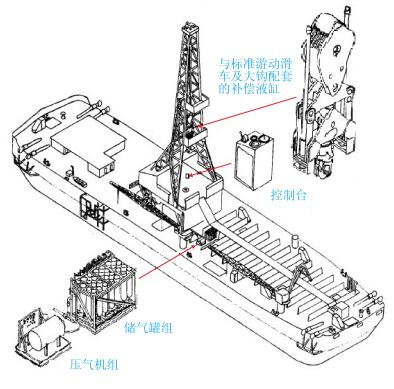

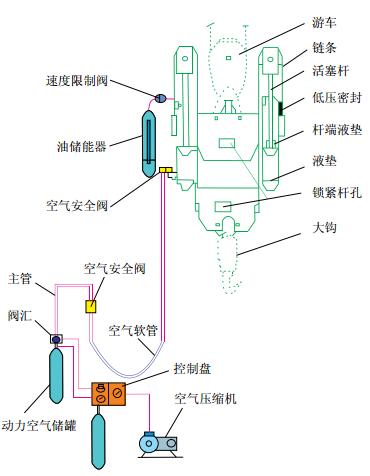

中国石油大学方华灿教授在1976年对海洋钻井船上安装的升沉补偿装置(如图 3所示)具体结构类型,工作原理和具体设计方法进行了深入讨论,并对浮式钻井船在钻井工作过程中的升沉补偿问题进行了理论分析[8];1978年又对浮式钻井船升沉补偿问题的由来、各类装置的作用特点“南海二号”半潜式平台所使用升沉补偿装置(如图 4所示)存在的问题以及该类装置所涉及的机械振动原理和大钩位移的理论计算方法进行了分析研究,得到大钩产生运动的具体原因和影响因素[9]。

|

| 图3 浮式钻井船升沉补偿装置布置图 Fig. 3 The layout of heave compensation equipment in floating drilling ship |

|

| 图4 “南海二号”半潜式平台的升沉补偿装置 Fig. 4 The heave compensation equipment of South China Sea Ⅱ semi-submersible platform |

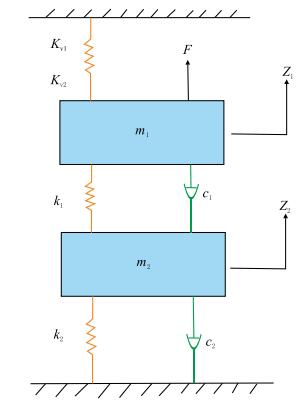

1980年方教授对深海钻井过程中涉及的测井、射孔等绳索作业时的升沉补偿问题进行了探讨,并对提高井下工具到达所工作井段的位置精度问题给出了解决方案和建议,还利用力电类比原理进行了升沉补偿问题的电模拟试验,寻求绳索作业时阻尼减震器的合理参数[10]。在1986年又采用线性分析法对半潜式钻井平台在规则波作用下的升沉运动进行研究,得到钻井平台升沉运动的力学模型(如图 5示),并编写了相应的计算机程序,以“南海二号”为例进行计算后得到理论分析曲线和实验测试分析曲线的对比结果[11]。

|

| 图5 浮式钻井平台升沉运动力学模型 Fig. 5 The heave movement mechanics model of floating drilling platform |

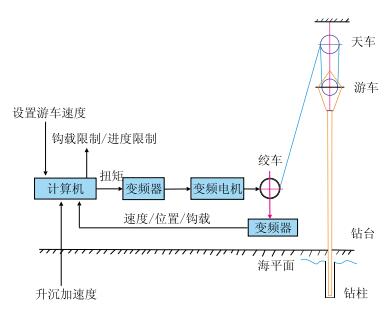

2000年,济南大学的马汝建对装有升沉补偿系统的浮式钻井平台进行随机动力学分析,应用谱分析方法求出了系统的动力响应规律,得到系统振动作用于大钩、升沉补偿装置及井架上动载的计算公式[12]。2009年,宝鸡石油机械有限公司的任克忍、沈大春等人总结了各种钻杆柱补偿形式和隔水管系统补偿的技术特点,指出中国升沉补偿装置的发展趋势,即结构形式要进一步改进完善,工作机理要由被动补偿式、主动补偿式的模式向半主动式发展,并为适应深海深水钻井的使用要求,采用多种补偿形式的灵活组合方式来提高补偿能力[13];2010年该公司的王维旭、弓英明等人针对常规升沉补偿装置具有体积、重量和占用平台面积都较大的不利之处,提出了一种具有补偿功能的钻井绞车系统[14](如图 6所示)。

|

| 图6 绞车补偿原理图 Fig. 6 The schematic diagram of winch compensation |

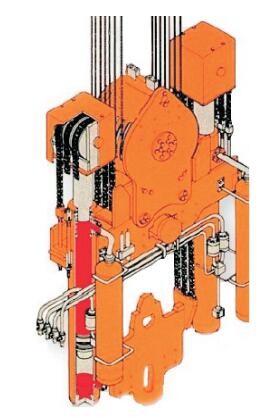

2011年,四川宏华石油设备有限公司的陈祖波、吕岩等人对浮式钻井平台的伸缩钻杆、天车(如图 7所示)、游车大钩(如图 8所示)、死绳和绞车这5种钻柱升沉补偿型式的原理、优缺点和应用情况进行了深入对比和分析,并对该装置在国内外的使用研发情况进行了广泛调研,结合中国实际国情和石油开发现状指出今后该类装备的发展前景展望[15-16]。

|

| 图7 天车升沉补偿装置图 Fig. 7 The diagram of crown heave compensation |

|

| 图8 游车升沉补偿装置图 Fig. 8 The diagram of traveling block heave compensation |

2011年,中国石油大学(华东)和浙江大学的姜浩、刘衍聪等人在国家自然科学基金和高技术发展研究计划的资助下,对被动式升沉补偿装置进行了系统的受力分析,利用负载和储能器变化参量建立起AMESim仿真模型和相应的实验装置[17];使用实验方法对3种不同升沉补偿方案在补偿过程中的能耗大小和产生原因进行分析,得出在相同补偿效果下半主动补偿方式的能耗最低,具有推广使用的价值[18];在基于储能器的条件下,提出一种拥有被动补偿低能耗和主动补偿高精度特点的半主动浮式升沉补偿装置(如图 9所示),在通过仿真分析和使用实验台架开展室内实验后,得出所设计的装置对升沉运动具有补偿97%的良好效果[19]。

|

| 图9 半主动式升沉补偿装置原理图 Fig. 9 The schematic diagram of semi-active heave compensation system |

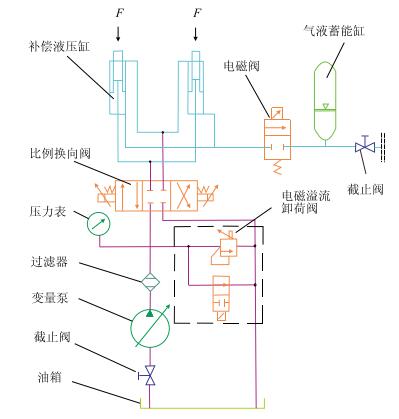

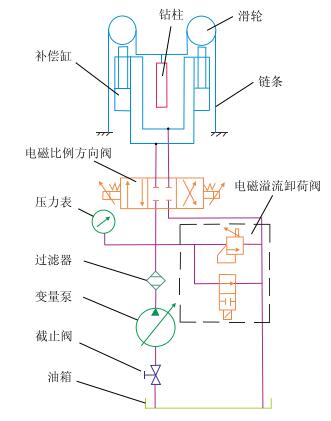

2012年,姜浩等人又以电液比例方向阀和变量泵为控制对象对液压缸活塞运动进行实时监控,设计出一套浮式钻井平台主动式钻柱升沉补偿装置(如图 10所示),经过试验研究发现,该装置能耗较大,控制策略要求过高而导致补偿效果较差[20]。

|

| 图10 主动式升沉补偿装置原理图 Fig. 10 The schematic diagram of active heave compensation system |

2013年,黄鲁蒙,张彦廷等人采用差动行星齿轮组合作为补偿装置的传动系统,实现了升沉补偿和自动送钻的解耦控制,在过程中使用气液转化器来承载部分钻柱静载荷和主动补偿电机克服其他载荷,能明显减低能耗,取得较好的补偿效果,并使系统装置拥有一定的自主运行能力[21]。

3 升沉补偿装置研究新思路 3.1 研究新思路目前从国内相关科研院所对深海钻井升沉补偿系统的研究方向和现状来看,大部分的研发重心局限在能够将钻压控制在某一范围内,并将响应更敏捷、能耗更低作为其设计指标,而未对引起海洋钻井过程中由于钻柱振动导致钻压波动时机理问题开展深入系统的研究工作,特别是在不同水深、风浪、洋流等外界自然环境因素作用下,引起浮式钻井平台和数千米钻柱产生振动而导致钻头在井底的跳动现象发生,严重影响深海钻井效率、降低钻头和钻柱寿命的相关问题。

深海油气资源开发的核心装备是浮式钻井平台,而升沉补偿装置又是确保浮式钻井平台正常钻井的关键设备。针对升沉补偿装置面对的深海复杂自然环境和钻井过程中钻柱振动的问题,提出一种升沉补偿系统装置研究的新思路。该研究方法是通过建立起一套包括隔水管、浮式钻井平台和钻井设备在内的多浮体系统模型,开展在不同水深、风浪等级、洋流和使用不同类型钻井装备条件下导致的浮式钻井平台升沉振动规律问题研究;建立起基于深海钻井工况条件下的钻井系统动力学模型[22-23],研究基于复杂海洋环境下深海钻井系统的动力学特性,找到引起钻柱振动的相关规律;通过将浮式钻井平台和深海钻井系统动力学进行耦合研究,探讨升沉补偿装置的工作机理,找到引起深海浮式钻井平台波动和钻柱振动导致井下钻头运动的变化规律[24]。依据新的研究思路可建立起深海钻井升沉补偿系统的相关设计准则,实现不同工况条件下深海钻井升沉补偿系统工作性能的机理研究,并结合相关理论成果利用试验台架开展广泛的室内实验研究,为研制出满足中国深海钻井要求的升沉补偿装置提供理论依据。

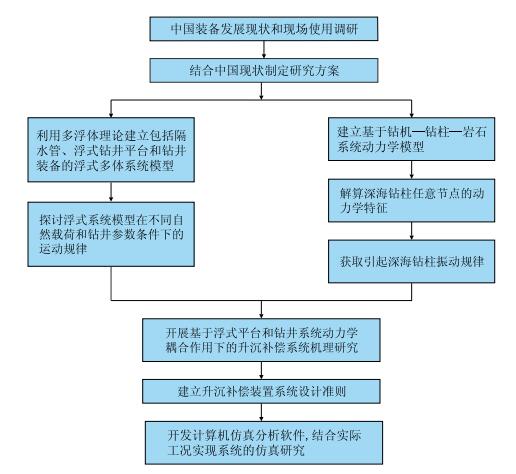

3.2 技术路线图由于目前国内尚未开展结合钻柱动力学相关理论对深海钻井升沉补偿装置进行具体的研究工作,因此,依据新思路并结合中国南海深水区域的实际工况对其进行深入研究,具有一定的针对性和实际指导意义[25],具体技术路线如图 11所示。

|

| 图11 技术路线图 Fig. 11 The technology road map |

(1) 升沉补偿装置是浮式钻井平台为保证深海钻井作业过程顺利进行的关键设备,通过对该装置在国内近年的发展情况调研可知,从升沉补偿装置相关理论的提出,到对被动、半主动和主动型式补偿机理的研究,再发展到目前浮式钻井平台上广泛使用的天车型或游车型补偿装置,经历了一个从无到有并逐步发展完善的过程。

(2) 结合中国深海钻井过程中对升沉补偿装置的研究和应用的实际情况,提出利用多浮体理论和钻井系统动力学特性,研究在复杂海洋环境作用下的升沉补偿运动规律,为完善升沉补偿系统的设计准则和提高深海钻井效率和安全建立起一套新的研究思路和方法。

| [1] |

王海波, 王庆丰. 水下拖曳升沉补偿系统设计及其内模鲁棒控制[J].

机械工程学报, 2010, 46 (8) : 128 –132.

Wang Haibo, Wang Qingfeng. Design and internal model robust control of underwater towed heave compensation system[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2010, 46 (8) : 128 –132. DOI:10.3901/JME.2010.08.128 |

| [2] | 徐兴平. 海洋石油工程概论[M]. 北京: 中国石油大学出版社, 2007 . |

| [3] | 余建星. 深海油气工程[M]. 天津: 天津大学出版社, 2007 . |

| [4] | 张振国, 王长进, 李银朋. 海洋石油工程概论[M]. 北京: 中国石化出版社, 2012 . |

| [5] |

陈进娥, 何顺利, 刘广峰. 我国海洋石油勘探开发装备现状及发展趋势[J].

油气藏评价与开发, 2012, 2 (6) : 67 –71.

Chen Jin'e, He Shunli, Liu Guangfeng. Current situation and development trends of China offshore oil exploration and development equipments[J]. Reservoir Evaluation and Development, 2012, 2 (6) : 67 –71. |

| [6] |

张宽, 宫少波, 胡根成. 中国近海第三轮油气资源评价方法述评[J].

中国海上油气, 2004, 16 (4) : 217 –221.

Zhang Kuan, Gong Shaobo, Hu Gencheng. A methodology review for the third round of petroleum resources assessment in offshore China[J]. China Offshore Oil and Gas, 2004, 16 (4) : 217 –221. |

| [7] |

张宽, 胡根成, 吴克强, 等. 中国近海主要含油气盆地新一轮油气资源评价[J].

中国海上油气, 2007, 19 (5) : 289 –294.

Zhang Kuan, Hu Gencheng, Wu Keqiang, et al. The latest national petroleum resources assessment for the main offshore petroleum basins in China[J]. China Offshore Oil and Gas, 2007, 19 (5) : 289 –294. |

| [8] |

方华灿. 海洋钻井船升沉补偿装置的设计[J].

石油矿场机械, 1976, 5 (5) : 25 –38.

Fang Huacan. The design of ocean drilling ship heave compensation device[J]. Oil Field Equipment, 1976, 5 (5) : 25 –38. |

| [9] |

方华灿. 海洋钻井船升沉补偿装置工作理论的初步研究[J].

华东石油学院学报, 1978 (3) : 56 –67.

Fang Huacan. The preliminary study of ocean drilling ship heave compensation device working theory[J]. Journal of East China Petroleum Institute, 1978 (3) : 56 –67. |

| [10] |

方华灿. 海洋钻井绳索作业时升沉补偿问题的研究[J].

华东石油学院学报, 1980 (3) : 20 –32.

Fang Huacan. A study of heave compensation during offshore wire line operations[J]. Journal of East China Petroleum Institute, 1980 (3) : 20 –32. |

| [11] |

方华灿, 陈世一. 半潜式钻井平台的升沉运动分析[J].

石油学报, 1986, 7 (1) : 83 –91.

Fang Huacan, Chen Shiyi. Analysis of heave motion of semi-submersible drilling platform[J]. Acta Petrolei Sinca, 1986, 7 (1) : 83 –91. |

| [12] |

马汝建. 浮动式钻井装置的随机动力分析[J].

济南大学学报, 2000, 10 (2) : 1 –5.

Ma Rujian. Random dynamic analysis of floating drilling vessels[J]. Journal of Jinnan University, 2000, 10 (2) : 1 –5. |

| [13] |

任克忍, 沈大春, 王定亚, 等. 海洋钻井升沉补偿系统技术分析[J].

石油机械, 2009, 37 (9) : 125 –128.

Ren Keren, Shen Dachun, Wang Dingya, et al. The technical analysis of offshore drilling heave compensation system[J]. China Petroleum Machinery, 2009, 37 (9) : 125 –128. |

| [14] |

王维旭, 弓英明, 赖笑辉, 等. 海洋钻井绞车补偿系统技术分析[J].

石油矿场机械, 2010, 39 (12) : 18 –20.

Wang Weixu, Gong Yingming, Lai Xiaohui, et al. Technical analysis on offshore drilling drawworks heave compensation system[J]. Oil Field Equipment, 2010, 39 (12) : 18 –20. |

| [15] |

陈祖波, 吕岩, 李志刚, 等. 浮式钻井钻柱升沉补偿概述[J].

石油矿场机械, 2011, 40 (10) : 28 –32.

Chen Zubo, Lü Yan, Li Zhigang, et al. Review of drilling string heave compensation system for floating drilling platform[J]. Oil Field Equipment, 2011, 40 (10) : 28 –32. |

| [16] |

张彦廷, 渠迎锋, 刘振东, 等. 天车升沉补偿系统摇摆装置的设计[J].

浙江大学学报:工学版, 2012, 46 (12) : 2268 –2273.

Zhang Yanting, Qu Yingfeng, Li Zhendong, et al. Design of swing device for crown-block heave compensation system[J]. Journal of Zhejiang University:Engineering Science, 2012, 46 (12) : 2268 –2273. |

| [17] |

姜浩, 刘衍聪, 张彦廷, 等. 浮式钻井平台被动升沉补偿装置设计[J].

液压与气动, 2011 (10) : 50 –52.

Jiang Hao, Liu Yancong, Zhang Yanting, et al. Research of passive heave compensation system for float drilling platform[J]. Hydraulic and Pneumatic, 2011 (10) : 50 –52. |

| [18] |

姜浩, 刘衍聪, 张彦廷, 等. 浮式钻井平台钻柱升沉补偿系统能耗分析[J].

液压与气动, 2011 (11) : 59 –61.

Jiang Hao, Liu Yancong, Zhang Yanting, et al. Energy consumption analysis of different drill string heave compensation methods for float drilling platform[J]. Hydraulic and Pneumatic, 2011 (11) : 59 –61. |

| [19] |

姜浩, 刘衍聪, 张彦廷, 等. 浮式钻井平台钻柱升沉补偿系统研究[J].

中国石油大学学报:自然科学版, 2011, 35 (6) : 122 –126.

Jiang Hao, Liu Yancong, Zhang Yanting, et al. Research on drill string heave compensation system for floating drilling platform[J]. Journal of China University of Petroleum, 2011, 35 (6) : 122 –126. |

| [20] |

姜浩, 刘衍聪, 张彦廷, 等. 浮式钻井平台主动式钻柱升沉补偿装置设计[J].

石油学报, 2012, 33 (3) : 483 –486.

Jiang Hao, Liu Yancong, Zhang Yanting, et al. Design for an active drill-string heave compensation system of the floating drilling platform[J]. Acta Petrolei Sinica, 2012, 33 (3) : 483 –486. |

| [21] |

黄鲁蒙, 张彦廷, 张磊, 等. 半主动式钻井绞车升沉补偿系统[J].

石油勘探与开发, 2013, 40 (5) : 620 –624.

Huang Lumeng, Zhang Yanting, Zhang Lei, et al. Semiactive drilling drawworks heave compensation system[J]. Petroleum Exploration and Development, 2013, 40 (5) : 620 –624. |

| [22] | 刘清友, 蒙庆华, 庞晓东. 钻井系统动力学仿真研究及应用[M]. 北京: 科学出版社, 2009 . |

| [23] |

胡以宝, 狄勤丰, 邹海洋, 等. 钻柱动力学研究及监控技术新进展[J].

石油钻探技术, 2006, 34 (6) : 7 –10.

Hu Yibao, Di Qinfeng, Zou Haiyang, et al. The new developments of monitoring technology and researches on drill string dynamics[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2006, 34 (6) : 7 –10. |

| [24] | 刘清友, 何玉发. 深井注入管状力学行为及应用[M]. 北京: 科学出版社, 2013 . |

| [25] |

刘清友, 唐洋. 水下测试树国内外研究现状与国产化思考[J].

西南石油大学学报:自然科学版, 2013, 35 (2) : 1 –7.

Liu Qingyou, Tang Yang. Reflections on research status of subsea test tree and home-made feasibilities[J]. Journal of Southwest Petroleum University:Science & Technology Edition, 2013, 35 (2) : 1 –7. |

2014, Vol. 36

2014, Vol. 36