2. 中国石化西北油田分公司采油一厂, 新疆 轮台 841600

2. No.1 Oil Recovery Plant, Northwest Company, SINOPEC, Luntai, Xinjiang 841600, China

近年来,以塔里木盆地塔河油田碳酸盐岩大型油气藏发现为代表的海相油气勘探取得了重大突破,包括鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地等在碳酸盐岩中均找到了良好的岩溶缝洞型储层[1-5]。碳酸盐岩储层基质孔隙不发育,裂缝和溶蚀孔洞是其主要的储集空间,储层非均质性强烈,空间分布复杂。对塔中地区奥陶系碳酸盐岩储层而言,裂缝具有举足轻重的作用,裂缝不仅可以作为储集空间,也是流体运移的通道,裂缝影响着溶蚀孔洞的发育和流体的分布特征。从近年的勘探实践还可以发现,塔中地区裂缝的发育程度、裂缝与溶蚀孔洞的匹配关系等是获得高产、稳产工业油气流的重要保证。

因此,本文针对塔中顺西地区良里塔格组碳酸盐岩裂缝进行研究,试图从裂缝特征、成因期次、发育控制因素等角度来阐述裂缝的发育特征及其石油地质意义。

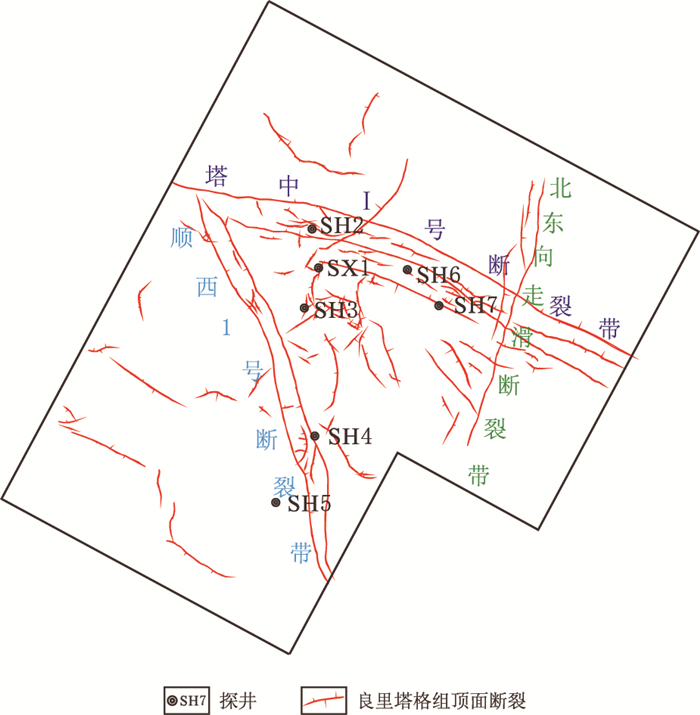

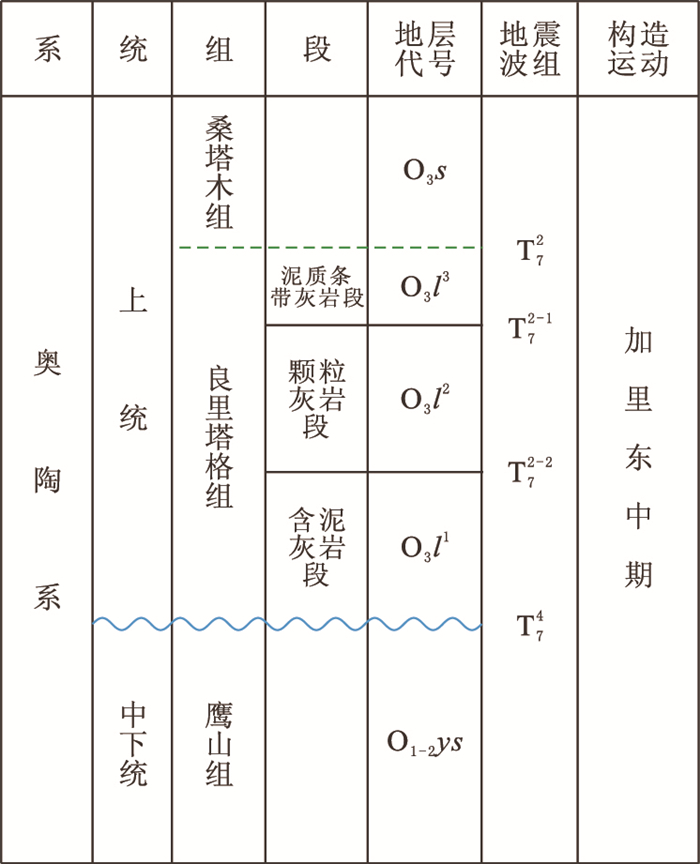

1 地质概况顺托果勒西区块(简称顺西区块)位于塔中卡塔克隆起的西北倾末端,属于卡塔克古隆起的一部分,而卡塔克隆起为一个早期活动晚期相对稳定的古隆起,在加里东中期发生了强烈的构造运动,形成了不同级别的地层剥蚀,加里东中期Ⅰ幕构造运动形成了区域性的不整合面,促进了鹰山组岩溶储层的发育,加里东中期Ⅱ、Ⅲ幕构造运动较弱。顺西区块内加里东中期Ⅰ幕构造运动强,断裂系统也十分发育,主要存在塔中Ⅰ号断裂带、顺西1号断裂带和北东向走滑断裂带(图 1)。目前钻遇奥陶系从下至上为鹰山组、良里塔格组和桑塔木组(图 2),其中良里塔格组从下至上可分为含泥灰岩段、颗粒灰岩段和泥质条带灰岩段,良里塔格组为重要的碳酸盐岩溶储层勘探层系之一,近期SX1井在颗粒灰岩段取得了重要的工业凝析油气突破,而裂缝对该套产层的贡献大,因此,对该区裂缝的研究具有十分重要的意义。

|

| 图1 顺西地区良里塔格组顶面断裂展布图 Fig. 1 Fault distribution map of Lianglitage Formation top, Shunxi Area |

|

| 图2 顺西地区奥陶系地层柱状图 Fig. 2 Ordovician strata bar chart, Shunxi Area |

|

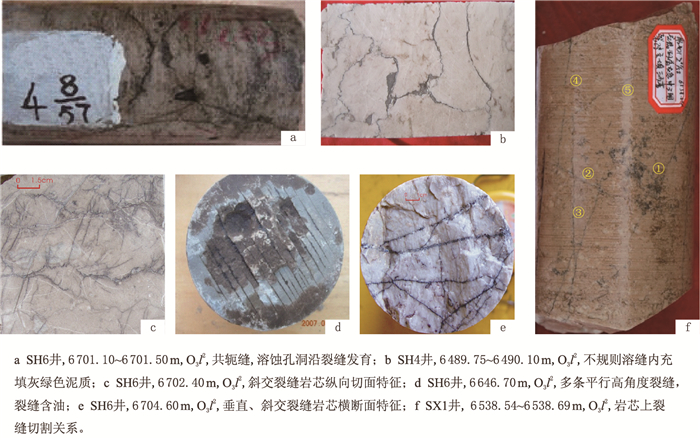

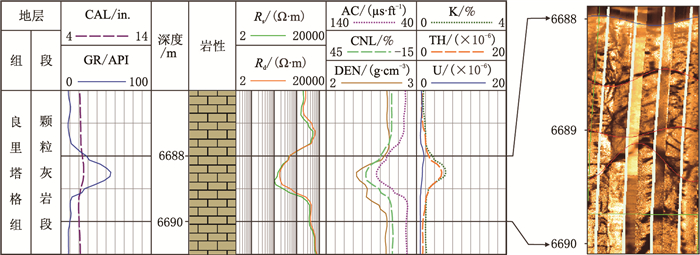

| 图3 顺西地区良里塔格组裂缝发育特征岩芯照片 Fig. 3 Core photos of characteristics of fracture development of Lianglitage Formation in Shunxi Area |

顺西区块良里塔格组裂缝较为发育,按裂缝的成因类型可分为非构造缝与构造缝两类。其中非构造缝有压溶缝合线缝与成岩裂缝;构造缝可分为垂直裂缝、斜交裂缝(高角度裂缝、低角度裂缝)和水平裂缝。

2.1 非构造缝碳酸盐岩非构造缝是由重力引起的差异压实、成岩作用等非构造因素诱发的,与构造应力无关或间接相关的构造类型[6]。工区内非构造缝类型为压溶缝合线缝和成岩裂缝。

压溶缝合线缝成因与温度、压实压溶成岩作用、外加应力有关,是温度压力场综合作用的结果[7]。顺西区块内岩溶缝合线缝发育程度十分高,其产状主要以水平缝和低角度缝为主,缝宽主要分布在0.05~0.10 mm,裂缝延伸长度差异大,缝面不规则,缝合线锯齿状起伏,幅度从毫米级到厘米级不等(图 3b),缝内充填物复杂,以泥质充填为主,可见残余有机质、炭化沥青、方解石等充填物;FMI成像测井中,压溶缝合线缝图像特征颜色一般比围岩基质暗,常显示为褐色-黑色正弦曲线,缝面不平直,呈齿状,多数压溶缝产状与地层产状近于一致,同时也可见一定数量的斜交层面的压溶缝。

成岩裂缝是在沉积物固结成岩作用过程中,因差异压实作用而形成的裂缝;此类裂缝的张开度与碳酸盐岩层厚呈负相关,往往成层分布[8];岩芯和薄片镜下观察到的成岩裂缝无明显规律可循,方向和组系特征不明显,较为凌乱,缝宽小者不到0.01 mm,大者可超过6.00 mm,变化范围大,少数被泥质、方解石或有机质、沥青所充填;成岩裂缝形状不规则,局部可见溶蚀扩大特征(图 4c)。

|

| 图4 顺西地区良里塔格组裂缝镜下薄片照片 Fig. 4 Fracture microscopic chips of Lianglitage Formation in Shunxi Area |

碳酸盐岩构造缝是伴随着构造变形过程中因超过岩石弹性强度后而破裂形成的[9-10],是岩石在持续机械作用下的质变结果。顺西地区良里塔格组碳酸盐岩储层的构造缝发育,根据其产状可分为垂直裂缝(倾角大于70°)、斜交裂缝(包括高角度裂缝(倾角为40°~70°)和低角度裂缝(倾角为10°~40°))和水平裂缝(倾角小于10°),其中斜交裂缝相对发育,垂直裂缝和水平裂缝欠发育。

2.2.1 垂直裂缝垂直裂缝规模及大小不一,缝宽0.10~2.50 mm,多数为直立张性裂缝(图 4a),该类裂缝是在拉张应力驱使下而形成的;也可见两组裂缝成共轭剪切关系,平面为“X”型剪切缝(图 3a,图 4b),具有擦痕和阶步等位移错动特征(图 3c);裂缝纵向延伸规模从厘米级到米级不等,大部分小级别垂直裂缝呈开启状,未充填或少量充填,有时赋存原油或者是为原油所浸染(图 3d);大级别的裂缝往往容易被泥质、方解石等半充填或者是全充填。

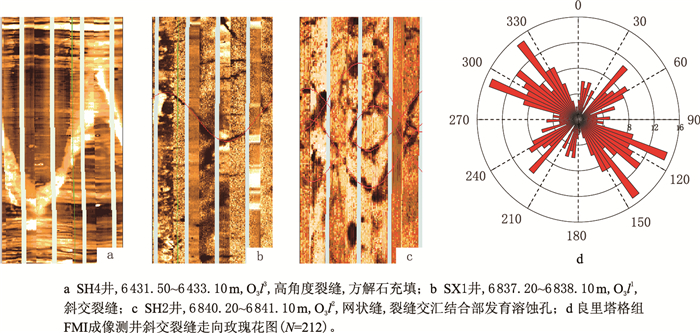

2.2.2 斜交裂缝岩芯观察表明,斜交裂缝是良里塔格组最为广泛发育的构造缝类型,从缝面特征角度来看,有时可见阶步和擦痕等缝面构造,有时缝面粗糙,无典型的缝面特征(图 3c、图 3e),一般呈网状特征,属于张剪性裂缝特征。此类裂缝常成组出现,裂缝间距变化范围大,与层厚也存在一定的关系。FMⅠ成像测井显示裂缝走向复杂,总体上存在NW、NWW优势裂缝走向,其次为NE裂缝走向(图 5d),推测NW、NWW裂缝与塔中Ⅰ号断裂带、顺西1号断裂带活动有更直接的关系,而NE向裂缝与北东向走滑断裂带有关。某一深度段内裂缝产状稳定,裂缝上下延伸常中止于层界面处,受岩性影响。成像裂缝统计可知,斜交裂缝数量众多,发育规模不等,裂缝延伸长度小者数厘米,大者可达数米,一般在10 cm以下。

|

| 图5 顺西地区良里塔格组裂缝FMI图像特征 Fig. 5 Fracture features of FMI image of Lianglitage Formation in ShunXi Area |

斜交裂缝充填特征也较为复杂,充填物包括泥质、方解石、炭化沥青、有机质等,其中泥质和方解石较为普遍。裂缝中充填泥质后在常规测井上造成岩性曲线GR、U、Th、K和AC、CNL孔隙度曲线异常高和电阻率、密度曲线异常低的特征,FMⅠ图像可见褐黑色正弦曲线,较围岩明显偏暗(图 6);而裂缝中充填方解石之后,曲线特征正好相反,FMⅠ图像可见白色正弦曲线,较围岩明显偏亮(图 5a)。

|

| 图6 顺西地区SX1井泥质充填物测井识别图 Fig. 6 Well SX1 logging identification of shale filler in Shunxi Area |

水平裂缝以未充填或者半充填为主,少量为全充填,充填物主要为泥质和方解石,呈开启状,该类裂缝纵向上均有发育,然裂缝密度十分有限,缝宽一般小于0.50 mm,缝宽0.10~0.20 mm的中缝最为常见,大于2.00 mm的大缝少量发育,缝面无擦痕。水平裂缝以近水平状为主,次为不规则状,近水平方向横向连续性差,水平缝宽度多在0.10~0.50 mm,次为0.50~1.00 mm,多数为开启缝。

2.3 裂缝形成期次探讨构造缝的期次划分最直接和有效的手段是通过描述裂缝间的相互切割与限制关系及其充填物特征来表征。在SX1井6 538.54~6 538.69 m井段的岩芯中可见多条构造缝(图 3f),分别为高角度裂缝①,垂直裂缝③、④和低角度裂缝⑤;高角度裂缝①为水平裂缝②所切割,并限制了其延伸;水平裂缝②被垂直共轭缝③切割,而限制了垂直裂缝④的延伸;低角度裂缝⑤被垂直裂缝④限制,而它却限制了垂直共轭缝③的延伸,如此一来可知此岩芯上裂缝形成先后顺序,最早为高角度裂缝①,其次水平裂缝②,再次为垂直裂缝④,低角度裂缝⑤晚于垂直裂缝④,最晚为垂直共轭缝③。

塔中地区裂缝具有多种成因、多期改造和多期充填的特征[11]。声发射试验的原理是Kaiser效应能记忆古应力强度,从而反演岩层受到的多期地应力作用[12-13],从前人对塔中地区西北倾末端(塔中45井区)的研究成果来看,该地区良里塔格组样品大体上发育3个Kaiser效应点,分析认为,分别对应了区域性的3次区域性的构造运动,即:加里东中晚期-海西早期、海西晚期和燕山-喜马拉雅期。

基于对顺西地区(毗邻塔中45井区)岩芯、薄片观察,依据裂缝的产状、充填物及其成分、不同充填程度裂缝的相互切割、限制关系及其充填次序来看,与塔中45井区综合对比分析认为,顺西地区良里塔格组主要发育3期构造裂缝。

第一期构造缝以斜交裂缝(图 5b)为主,可见垂直缝、水平缝,走向较复杂,总体上呈NW、NWW走向;裂缝多为方解石、灰绿色泥质全充填(图 4e),少数裂缝为半充填,裂缝延伸长度不一,长者达10 cm以上,短者不足1 cm;具有张剪性特征,为后期裂缝所切割;该期裂缝活动期推测为与塔中Ⅰ号断裂带及其与之伴生的次级断裂体系活动期相对应,即加里东中、晚期-海西早期。第二期构造缝以垂直和高角度裂缝为主,也可见低角度缝和水平缝,高角度及垂直裂缝走向以NE为主,次为NW向,具有张性特征,该类裂缝主要为方解石、灰绿色泥质所半充填(图 4e),延伸长度有限,一般不超过10 cm;该期裂缝切割第一期裂缝,又被未充填裂缝所切割,推测其主要与海西晚期NE向走滑断裂系统活动相对应。第三期构造缝为未被充填的构造缝(图 4f),裂缝数量及规模小,裂缝产状、走向无规律可循;多为直立的剪切裂缝,见裂缝赋存原油或为原油所浸染,该期裂缝切割第一、二期裂缝,推测其形成期为燕山-喜马拉雅期的印度板块与欧亚板块的碰撞造山期。

3 裂缝发育控制因素诸多因素控制裂缝的发育。归纳起来可包括区域性构造应力场、局部构造、断裂、地层厚度、岩性等[14-15]。其中地层厚度、岩性等属于物质范畴,决定了裂缝发育的基本条件,物质组成特征的差异控制着裂缝的发育情况;应力场、局部构造、断裂等可归纳为能量范畴,构造应力的强弱决定了局部构造和断裂的规模,从而控制了裂缝的发育程度。

3.1 裂缝与断裂的关系顺西区块主要发育3类断裂,即:塔中Ⅰ号断裂带、顺西1号断裂带和北东向走滑断裂带(图 1)。塔中Ⅰ号断裂带在顺西区块内为向下断穿至寒武系基岩,向上断穿上奥陶统顶面的基底卷入型断裂,其主要活动期为加里东中-晚期,该断裂为大型NW走向的南倾兼具走滑性质的大型逆冲断层。此外,也形成了与之相伴生的次级压扭断裂系统,为NW、NWW走向,与主干断裂基本保持一致或者小角度斜交。在塔东南冲断挤压应力远程效应和塔中南北挤压构造应力场的分解、复合叠加之下,形成了由两条倾向相反、近直立并断穿基底的正断层所组成的顺西1号断裂带,或可称之为走滑拉分地堑;该断裂主要活动期为加里东晚期-海西早期,也形成了与之伴生的小型次级断裂。北东向走滑断裂带是塔中地区发育十分广泛的断裂类型,顺西地区西侧也存在一条大型的北东向走滑断裂带,该断裂带下切入基底、上断开二叠系,断层由上至下迅速收敛,产状陡直,纵向上表现为负花状断裂,平面上呈右阶雁列式展布,断裂影响范围大。

裂缝与断裂的界限没有量化标准,可把裂缝看做是次一级的小级别断裂[16]。顺西区块内走滑逆冲性质的塔中Ⅰ号断裂带西北缘、走滑性质的顺西1号断裂带和北东向断裂带及其与之伴生的次级断裂系统为裂缝的发育提供了良好的条件,也可以说,裂缝的集中发育区都集中在这些断裂带内及其周缘地层之中。从塔中Ⅰ号断裂带东部实钻的成果来看,构造缝发育程度与塔中Ⅰ号断裂带及其次级断裂均有明显关系,主断裂和次级断裂影响范围分别为28 km和4 km[17]。顺西区块内的SH3井位于断裂的交汇部位,裂缝发育,SH2、SH6、SH7、SX1井紧邻塔中Ⅰ号断裂断裂带和北东向断裂带,裂缝也十分发育。简言之,裂缝的发育离不开断裂,断裂的规模控制了裂缝的发育程度。

3.2 裂缝与构造应力场的关系裂缝的产生需要能量,裂缝就是在构造应力场作用下的产物,因此,应力场的强度、作用范围毫无疑问对断裂带乃至裂缝带的发育起着决定性的作用。更一步讲,构造应力场的强弱确定了裂缝发育多少,应力场的主应力方向控制了裂缝的产状。塔里木盆地经历了三大构造旋回、从伸展到挤压的应力作用过程,其最大主应力具有继承性的特点,表现为NE-SW方向,为裂缝的形成及其不断的延伸扩大创造了良好的应力基础。

从另一个角度来讲,由于区域性构造应力场的强烈应力作用,在顺西区块也会产生局部的地层褶曲,那么在褶皱地层的高部位,构造曲率大,为应力相对集中区,裂缝也相对发育,往两侧裂缝的发育密度也因应力作用强度分散而相对减少。

3.3 裂缝与岩性、物性和层厚的关系岩性是物质组成成分、排列方式的宏观再现形式,因而不同岩性的岩石力学性质必然存在差异,加之埋深、成岩环境的差异,导致现今地层中不同岩性的岩石或者是同一岩性在不同成岩条件下的岩石物理性质也存在差异性与特殊性。而在一致的构造应力背景下,脆性成分含量高的岩石容易发生破裂,并形成裂缝密度高的区域[18]。

顺西地区泥质条带灰岩段岩性主要为含泥质泥晶灰岩、含砂屑泥晶灰岩,局部夹有灰色、灰绿色泥质条带,属于碳酸盐岩低能相带沉积,岩性不纯;而对于颗粒灰岩段和含泥灰岩段而言,其岩性总体以高能的砂屑、生屑灰岩沉积为主,局部发育泥晶灰岩等,尤其是对于靠近塔中Ⅰ号断裂带的颗粒灰岩段而言,砂屑灰岩的高能沉积普遍。从钻探井的储层发育来看,以颗粒灰岩段为代表的高能相带储层明显优于泥质条带灰岩段的低能相带储层,究其原因,岩性是其影响因素之一,因为碳酸盐岩较泥岩的脆性强,脆性大的岩石易发生碎裂。碳酸盐岩颗粒大、颗粒含量高,岩石脆性大,而泥岩的碎性小。因此,在相同的构造应力作用下,鲕粒或砂屑较大的颗粒灰岩段容易产生裂缝。

碳酸盐岩岩性与物性有着微妙的相辅相成的关系,碳酸盐岩本为脆性矿物,易于形成裂缝,裂缝的大量形成又改善了储层物性,而伴随着岩石孔隙度的增加,岩石的抗破裂强度随之降低,那么在致密碳酸盐岩储层中,得到裂缝改善物性的储层进一步优先破裂,储层物性得到了再次的改善。

地层厚度对裂缝发育有着一定的影响。岩芯观察发现同一岩性地层厚度越薄,裂缝的线密度也就越大,反之则越小,这与薄层的抗破裂强度低有关,岩层越薄越容易形成裂缝。

4 裂缝的地质意义对于致密碳酸盐岩储层而言,裂缝可作为良好的储层,与溶蚀孔洞型储层共同组成溶蚀缝洞型储层;裂缝的存在也有助于纵横向上岩溶作用的产生,利于溶蚀孔洞储层的发育;与此同时,裂缝还可以作为优质的油气运移通道,确保油气的有效运聚条件。

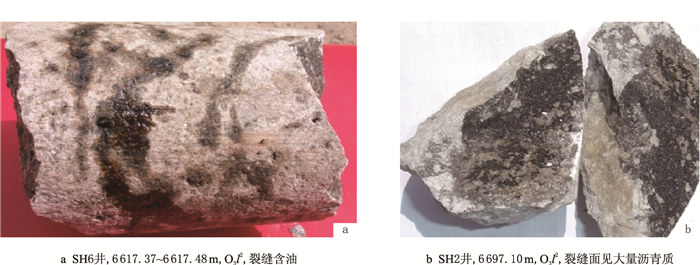

4.1 裂缝是良好的储层无论是构造缝还是非构造缝,它们对致密碳酸盐岩储层的储集性能的改善都起着至关重要的作用。前人的大量研究表明,裂缝可沟通原有储层孔隙,可明显提高储层的渗透率,储层质量得到良好的改善[19]。与此同时,裂缝可作为良好的储层,塔河油田S108井区一间房组碳酸盐岩裂缝性储层即为一个典型的实例[20]。从顺西区块的油气显示来看,裂缝含油的特征明显,SH6井在颗粒灰岩段6 617.37~6 617.48 m岩芯中见明显的原油外渗特征(图 7a);SH2井在颗粒灰岩段6 697.10 m斜交缝的缝面见大量沥青质(图 7b),表明曾存在裂缝型的油气藏。对于区块内的非构造缝而言,SH6井在6 700.90 m碳酸盐岩缝合线中见到绿白色-蓝白色中亮荧光;并在研究区许多缝合线内发现褐黑色不发光的炭质沥青和发绿白、蓝白、绿色荧光的油质沥青的存在。以上特征均表明裂缝是重要的储层之一。

|

| 图7 顺西地区良里塔格组岩芯中裂缝含油特征 Fig. 7 Oil-bearing characteristics of rock core fractured of Lianglitage Formation in Shunxi Area |

顺西地区良里塔格组具有裂缝与溶孔伴生发育的特征(图 3a),裂缝发育段往往是溶蚀孔洞密集段(图 5c)。斜交裂缝和垂直裂缝的存在有利于地表大气淡水下渗,从而发生溶蚀作用,裂缝发生溶蚀扩大(图 4d),裂缝越发育,溶蚀作用越强,岩溶储层就越发育。

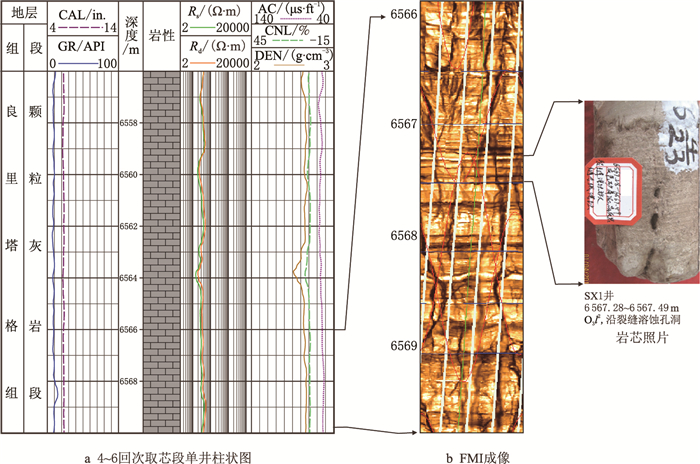

SX1井在良里塔格组颗粒灰岩段获得了高产工业凝析油气流,产层段储层类型为裂缝-溶蚀孔洞型。该井第六回次取芯中可见溶蚀孔洞沿着裂缝发育的特征,高角度裂缝发生溶蚀扩大,从该段对应的FMⅠ图像上来看,该取芯段的斜交裂缝十分发育,缝缘、缝缝结合部位可见暗色斑块,具有明显的溶蚀特征;常规曲线测得的电阻率均值仅为38 Ω·m,低阻异常明显,表明岩溶缝洞储层十分发育(图 8)。因此,分析认为该产层段裂缝和溶蚀孔洞储层组成了复杂的网络储集空间,溶蚀孔洞在大量裂缝的彼此连通下,形成了良好储层。

|

| 图8 顺西地区SX1井裂缝与溶蚀孔洞关系图 Fig. 8 Well SX1 fracture and solution pore diagram in Shunxi Area |

此外,低角度裂缝、水平缝和非构造缝(缝合线、成岩缝)虽然对纵向上大规模岩溶储层的贡献有限,然而它可以提升深部流体(有机酸、地层水)和大气淡水侧向流动能力,扩大溶蚀作用横向上的影响半径,进一步改善储层质量。

因此,不同产状的裂缝在参与岩溶作用的过程中均扮演着不用的角色,那么在其各自对岩溶储层发育的贡献的基础上,最终构成了现今非均质性强、储集空间纷繁复杂的岩溶缝洞网络状的储层空间系统。

4.3 裂缝是油气运聚通道油气运聚是油气成藏过程中至关重要的一个环节,在碳酸盐岩储层中油气运聚的输导体系主要由断裂、不整合面和裂缝组成[21-22],可见裂缝是重要的输导体系之一。顺西区块良里塔格组裂缝中油气显示十分活跃,岩芯及薄片观察可知,沿缝面可见油气浸染和荧光显示,这就说明裂缝(未完全充填)在特定时期可以作为油气渗滤的通道。顺西地区裂缝的输导性能与断裂、不整合面也有所差异,区块内断裂一般为高陡断裂,垂向输导能力强,而侧向输导能力相对贫乏;对于不整合面而言,也就是良里塔格组与鹰山组之间的风化壳岩溶储层不整合面,其侧向输导能力强,垂向输导量十分有限;裂缝则与两者有别,它不仅有垂直裂缝和高角度裂缝进行垂向输导,也可以有低角度裂缝、水平缝和缝合线进行侧向输导,自成输导网络体系,为油气充分运聚成藏提供了现实保证。

5 结论(1)工区内裂缝可分为构造缝和非构造缝两类。其中构造缝可分为垂直裂缝、斜交裂缝(高角度裂缝、低角度裂缝)和水平裂缝;非构造缝有压溶缝合线缝和成岩缝;构造缝中斜交裂缝相对发育,垂直裂缝和水平裂缝欠发育,斜交裂缝走向以NW、NWW向为主,次为NE走向;构造缝可大致分为3期活动,即加里东中、晚期-海西早期、海西晚期和印支-燕山期。

(2)工区内构造应力场、断裂、岩性、物性和层厚与裂缝密切相关,局部构造高点、枢纽部位,转折端、断裂的交汇处、脆性岩性、物性和地层厚度等控制了裂缝的发育。

(3)裂缝不仅自身可作为良好的储层,而且是储层发生岩溶作用的有利通道并能在一定程度上扩大岩溶作用范围;在油气运聚过程中,裂缝是良好的油气运移通道,对油气成藏起着至关重要的作用。

| [1] | 纳尔逊R A.天然裂缝储集层地质分析[M].柳广第, 译.北京:石油工业出版社, 1991. |

| [2] |

高霞, 谢庆宾. 储层裂缝识别与评价方法新进展[J].

地球物理学进展, 2007, 22 (5) : 1460–1465.

Gao Xia, Xie Qingbin. Advances in identification and evaluation of fracture[J]. Progress in Geophysics, 2007, 22 (5) : 1460–1465. |

| [3] |

赵宗举, 贾承造, 周新源, 等. 塔里木盆地塔中地区奥陶系油气成藏主控因素及勘探选区[J].

中国石油勘探, 2006 (4) : 6–15.

Zhao Zongju, Jia Chengzao, Zhou Xinyuan, et al. Key factors of oil-gas reservoir-forming and exploration Targets in Ordovician in Tazhong Area, Tarim Basin[J]. China Petroleum Exploration, 2006 (4) : 6–15. |

| [4] | 蔡勋育, 马永生, 李国雄, 等. 普光气田下三叠统飞仙关组储层特征[J]. 石油天然气学报, 2005, 27 (1) : 43–45. |

| [5] |

樊生利, 童崇光. 四川二叠系碳酸盐岩裂缝系统成因模式探讨[J].

石油实验地质, 1995, 17 (4) : 343–350.

Fan Shengli, Tong Chongguang. A discussion on the genetic model of cracksy stem in the permian carbonate rocks of Sichuan province[J]. Experimental Petroleum Geology, 1995, 17 (4) : 343–350. |

| [6] |

周永胜, 张流. 裂缝性储集层岩芯裂缝统计分析[J].

世界地质, 2000, 19 (2) : 117–124.

Zhou Yongsheng, Zhang Liu. Statistical and analysis of drilling core fractures of fractured reservoirs[J]. Global Geology, 2000, 19 (2) : 117–124. |

| [7] |

李国蓉. 碳酸盐岩中缝合线的形成机制及其储集意义讨论[J].

矿物岩石, 1997, 17 (2) : 49–54.

Li Guorong. Discussion on the genetic mechanism of stylolites in carbonate rocks and their significance for storage[J]. Journal of Minerals Petrol, 1997, 17 (2) : 49–54. |

| [8] |

徐文礼, 郑荣才, 费怀义, 等. 土库曼斯坦阿姆河右岸卡洛夫-牛津阶裂缝特征及形成期次[J].

天然气工业, 2012, 32 (4) : 33–38.

Xu Wenli, Zheng Rongcai, Fei Huaiyi, et al. Characteristics and timing fractures in the Callovian-Oxfordian boundary of the right bank of the Amu Darya River, Turkmenistan[J]. Natural Gas Industry, 2012, 32 (4) : 33–38. |

| [9] |

琚岩, 孙雄伟, 张承森, 等. 塔中奥陶系碳酸盐岩裂缝的多方法表征及分布规律[J].

新疆石油地质, 2011, 32 (3) : 262–266.

Ju Yan, Sun Xiongwei, Zhang Chengsen, et al. Multiapproach characterization and distribution of Ordovician carbonate fractures in Tazhong Area, Tarim Basin[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2011, 32 (3) : 262–266. |

| [10] | 贾承造. 中国塔里木盆地构造特征与油气[M]. 北京: 石油工业出版社, 1997 . |

| [11] |

邬光辉, 李建军, 卢玉红. 塔中I号断裂带奥陶系灰岩裂缝特征探讨[J].

石油学报, 1999, 20 (4) : 19–23.

Wu Guanghui, Li Jianjun, Lu Yuhong. The fracture charact eristics of Ordovician limest one in Tazhong No.1 fault belt[J]. Acta Petrolei Sinca, 1999, 20 (4) : 19–23. |

| [12] |

秦启荣, 苏培东, 邓辉. 塔中I号断裂带中上奥陶统灰岩裂缝类型划分[J].

西南石油学院学报, 2002, 24 (2) : 1–4.

Qin Qirong, Su Peidong, Deng Hui. Classification of fractures in O2+3 carbonate reservoirs in Tazhong I# faulted zone[J]. Journal of Southwest Petroleum Institute, 2002, 24 (2) : 1–4. |

| [13] |

秦启荣, 刘胜, 苏培东. 塔中Ⅰ号断裂带O2+3灰岩储层裂缝特征[J].

石油与天然气地质, 2002, 23 (2) : 183–185.

Qin Qirong, Liu Sheng, Su Peidong. O2+3 limestone reservoir fracture characteristics in No.1 fault belt of middle Tarim Basin[J]. Oil and Gas Geology, 2002, 23 (2) : 183–185. |

| [14] |

苏培东, 秦启荣, 黄润秋. 储层裂缝预测研究现状与展望[J].

西南石油学院学报, 2005, 27 (5) : 14–17.

Su Peidong, Qin Qirong, Huang Runqiu. Prospects and status for the study on reservoir fractures[J]. Journal of Southwest Petroleum Institute, 2005, 27 (5) : 14–17. |

| [15] |

童亨茂. 储层裂缝描述与预测研究进展[J].

新疆石油学院学报, 2004, 16 (2) : 9–14.

Tong Hengmao. Description and prediction of reservoir fractures networks[J]. Journal of Xinjiang Petroleum Institute, 2004, 16 (2) : 9–14. |

| [16] |

张贵生. 川西坳陷须家河组致密砂岩储层裂缝特征[J].

天然气工业, 2005, 25 (7) : 11–13.

Zhang Guisheng. Characteristics of fractures in the tight sandstone reservoirs in Xujiahe Formation of west Sichuan Depression[J]. Natural Gas Industry, 2005, 25 (7) : 11–13. |

| [17] | 王增香.塔里木盆地塔中地区奥陶系裂缝储层发育特征[D].北京:中国地质大学(北京), 2006. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11415-2006060202.htm |

| [18] | 周文. 裂缝性油气储集层评价方法[M]. 成都: 四川科技出版社, 1998 . |

| [19] |

刘忠宝, 孙华, 于炳松, 等. 裂缝对塔中奥陶系碳酸盐岩储集层岩溶发育的控制[J].

新疆石油地质, 2007, 28 (3) : 289–291.

Liu Zhongbao, Sun Hua, Yu Bingsong, et al. The control of fractures on karst in Ordovician carbonate reservoirs in Tazhong Area, Tarim Basin[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2007, 28 (3) : 289–291. |

| [20] |

梁积伟, 李宗杰, 刘昊伟, 等. 塔里木盆地塔河油田S108井区奥陶系一间房组裂缝性储层研究[J].

石油实验地质, 2010, 32 (5) : 447–452.

Liang Jiwei, Li Zongjie, Liu Haowei, et al. Characteristics of fracture reservoir of Ordovician Yijianfang Formation in S108 Area of Tahe Oilfield in Tarim Basin[J]. Petroleum Geology & Experiment, 2010, 32 (5) : 447–452. |

| [21] |

张景廉, 金之钧, 杨蕾, 等. 塔里木盆地深部地质流体与油气藏的关系[J].

新疆石油地质, 2001, 22 (5) : 371–375.

Zhang Jinglian, Jin Zhijun, Yang Lei, et al. The relation between the deep geofluid and Reservoir in Tarim Basin[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2001, 22 (5) : 371–375. |

| [22] |

韩剑发, 梅廉夫, 杨海军, 等. 塔里木盆地塔中地区奥陶系碳酸盐岩礁滩复合体油气来源与运聚成藏研究[J].

天然气地球科学, 2007, 18 (3) : 426–435.

Han Jianfa, Mei Lianfu, Yang Haijun, et al. The study of hydrocarbon origin, transport and accumulation in Tazhong Area of the Tarim Basin[J]. Natural Gas Geoscience, 2007, 18 (3) : 426–435. |

2014, Vol. 36

2014, Vol. 36