2. 中国石油勘探开发研究院, 北京 海淀 100083;

3. 中国石油勘探开发研究院廊坊分院, 河北 廊坊 065007;

4. 中国石油非常规油气重点实验室, 河北 廊坊 065007

2. Petrochina Research Institute of Petroleum Exploration & Development, Haidian, Beijing 100083, China;

3. Langfang Branch PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development, Langfang, Hebei 065007, China;

4. Key Lab of Unconventional Oil & Gas, CNPC, Langfang, Hebei 065007, China

油页岩(又称油母页岩)是一种高灰分的含可燃有机质的沉积岩,其有机物主要为干酪根。在隔绝空气或氧气的情况下,油页岩中的干酪根可热解,产生页岩油、干馏气、固体含碳残渣及少量的热解水。目前油页岩开发主要有两种方式:原位开采和地面干馏。原位开采是指埋藏于地下的油页岩不经开采,直接在地下设法加热干馏,使地下页岩分解,生产的页岩油气被导至地面。地面干馏则是指油页岩经露天开采或井下开采,送至地面,经破碎筛分至所需粒度或块度,进入干馏炉内加热干馏,生成页岩油气及页岩半焦或页岩灰渣。与地面干馏相比,原位开采具有节省露天开采费用、降低地面植被破坏程度和占地面积少等优点[1-3]。

中国油页岩资源量非常丰富,2004——2006年新一轮全国油气资源评估结果显示,埋深500~1 000 m的油页岩资源量占总资源量的36%[4-5]。该部分资源无法用成熟的地面干馏工艺进行开发,只有通过原位开采工艺才能得到有效的开发和利用。目前,国际上油页岩原位开采技术研究大部分都处于实验研究阶段,只有壳牌公司开展了现场试验,目前正处于加热与排采阶段[6-7]。中国油页岩原位开采也还处于实验研究阶段,关于油页岩原位开采实验研究的文献报告较少,但已经开展了大量的块状和粉末油页岩热解机理研究和地面干馏技术研究[8-11],摸清了油页岩热分解主要受热解温度、热解压力、加热速率等因素影响,尚未开展关于油页岩热解后裂缝发育规律和渗透性变化规律研究,而这两者是影响油页岩原位开采的重要因素。

本文通过简要介绍全国油页岩资源量,揭示油页岩原位开采研究的重要性。开展了油页岩热解实验、热破裂规律、渗透规律、数值模拟等方面的实验研究,为油页岩原位开采现场试验研究提供了理论依据和技术支持。

1 国内外原位开采技术国内外油页岩原位开采技术种类较多,根据热量传递方式不同可分为直接传导加热、对流加热和辐射加热3种方式[7],详见表 1。

| 表1 国内外油页岩原位开采技术 Table 1 Oil shale in-situ conversion process technology in China and abroad |

开展油页岩原位开采直接传导加热研究的单位主要有壳牌、埃克森美孚公司、美国独立能源公司(Independent Energy Partners)、EGL能源公司(EGL Resources),加热载体分别为电加热棒、导电介质、燃料电池等[6, 12-14]。壳牌公司的ICP技术(In-situ Conversion Process)是直接将电加热棒插入井内,对地下油页岩矿层进行加热,目前正在进行第二代电热棒(三元复合电加热棒)的现场试验研究。埃克森美孚公司的Electrofrac$^{\rm{TM}}$技术是对地下页岩层进行水力压裂造缝,将导电介质(如煅烧后的石油焦炭)注入裂缝中,通电后导电介质成为加热体,该公司正在考虑进行现场试验。美国独立能源公司的GFC技术(Geothermic Fuel Cell)是利用地热能持续为燃料电池反应堆提供能量,然后,反应堆反应产生的热量再来加热页岩层,油页岩热解生产的液态烃类和气体从生产井排出,部分气体和其他剩余的烃类物质返回燃料电池反应堆。EGL能源公司是将高温空气注入到封闭循环管道中,通过被加热的管道对地下页岩层加热,因此也归属于直接传导加热。

开展油页岩原位开采对流加热研究的单位主要有太原理工大学、雪弗龙、美国地球科学探索公司(Earth Search Sciences)、美国MEW能源公司(Mountain West Energy),加热载体为高温水蒸汽、二氧化碳、空气、烃类气体等[13-16]。太原理工大学的水蒸汽加热技术是通过常规油气开采中的水力压裂对页岩层造缝后,将高温水蒸汽注入页岩层中加热,同时高温流体将热解产生的页岩油和烃类气体携带至生产井。雪弗龙公司的CRUSH技术是以二氧化碳为压裂液,利用压裂技术对页岩层进行改造,提高裂缝发育程度,然后将压缩后的高温空气注入加热井中对页岩层加热。美国地球科学探索公司的方法是将预热后的空气注入井下,对油页岩中的干酪根进行气化。美国MEW能源公司的IGE技术(In-Situ Gas Extraction)是将高温天然气注入目标页岩层中,通过对流方式来加热页岩层。

开展油页岩原位开采辐射加热研究的单位主要有3家,加热载体为无线射频和微波等[13, 17-18]。20世纪70年代后,美国伊利诺理工大学利用无线电波加热油页岩,随后劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(Lawrence Livermore National Laboratory)对该技术进行了改进,通过将射频传送至直井中直接对地下页岩层进行加热。雷神公司(Raython)与海德公园公司(Hyde Park)联合研发了RF/CF(Radio Frequency/Critical Fluids)技术是利用射频加热页岩层,注入二氧化碳实现超临界流体提高页岩油的采收率的效果,该技术已经被斯伦贝谢公司收购。怀俄明凤凰公司(Phoenix Wyoming)是将微波传送至地下,对页岩层加热,研究发现,微波加热的速度是电加热棒的50倍以上。

2 油页岩资源现状新一轮全国油气资源评估结果显示,中国油页岩资源量7 200$\times10^8$ t,折算成页岩油资源476$\times10^8$ t[4-5]。国家“十一五”重大科技攻关项目“页岩油有效开采关键技术”表明,中国埋深0~1 500 m的油页岩资源为11 602$\times10^8$ t,折算成页岩油626$\times10^8$ t,其中,埋藏深度在500~1 000 m油页岩资源量为3 489$\times10^8$ t,页岩油资源量为185$\times10^8$ t,1 000~1 500 m油页岩资源量为3 324$\times10^8$ t,页岩油资源量为155$\times10^8$ t。比2004——2006年全国新一轮油气资源评价的油页岩资源量7 200$\times10^8$ t多了4 402$\times10^8$ t,增加的部分主要是埋深1 000~1 500 m的油页岩。

中国油页岩资源分布与常规油气资源相似,主要分布于北方,表现为北富南贫。东部地区油页岩资源主要集中于松辽盆地,占全国总资源量的47%;中部地区油页岩资源集中于鄂尔多斯盆地,占全国总资源量的37%;西部地区油页岩资源主要集中于准噶尔盆地,占全国总资源量的9%;南方地区主要集中分布于茂名盆地,占全国总资源量的2%;西藏地区主要集中分布于伦坡拉盆地,占全国总资源量的5%。

3 油页岩原位开采实验研究实验所用的油页岩样品采自辽宁抚顺西露天矿,该矿区油页岩属于新生代第三纪,并赋存于含煤地层中。该油页岩的颜色为褐色,具有细微原生层理,基本参数见表 2。

| 表2 油页岩样品基本参数 Table 2 Basic parameter of oil shale |

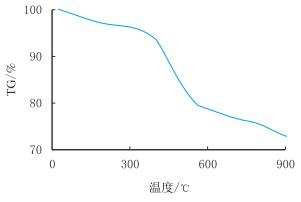

利用热天平对油页岩粉末(<80目)进行恒速升温热分解实验,结果如图 1所示。

从热分解失重曲线可以看出,油页岩的热分解过程主要分为3个阶段。第一阶段为干燥脱水,主要温度段为25~200 ℃,温度加热至105 ℃左右时,油页岩以干燥脱水为主,其中包括内部水、黏土矿物的层间水;在180 ℃左右,NaHCO$_3$分解,并释放出油页岩中包藏的少量气体[19]。第二阶段为热解生油,主要温度段为300~550 ℃,该阶段油页岩内的有机质开始发生热解生产页岩油蒸汽和热解气体的混合物以及固定碳,油页岩的无机矿物质与固定碳一起,形成页岩半焦。第三个阶段为无机矿物质的分解,主要温度段为600~900 ℃,油页岩中的碳酸盐等无机矿物质发生分解。

|

| 图1 油页岩热分解失重曲线 Fig. 1 Thermal weight loss curve of oil shale |

通过油页岩热解等转化率动力学公式,可以推导出油页岩热解时间与热解温度的关系[8]

| $ t = - \dfrac{1}{B}{{\rm{e}}^{\frac{E}{{{\rm R}T}}}}\ln (1 - x) $ | (1) |

式中:

$t$——热解时间,s;

$T$——热解温度,K;

$x$——转化率,%;

$E$——活化能,J/mol;

$B$——频率因子,s$^{-1}$;

R——气体常数,R=8.314 J/(mol$\cdot$K)。

从式(1)可知,热解时间与热解温度成反比,两者之间存在相互补偿的关系。因此,在原位开采过程中,可以通过增加开采的时间即热解所需时间,降低达到某一转化率所需的热解温度。

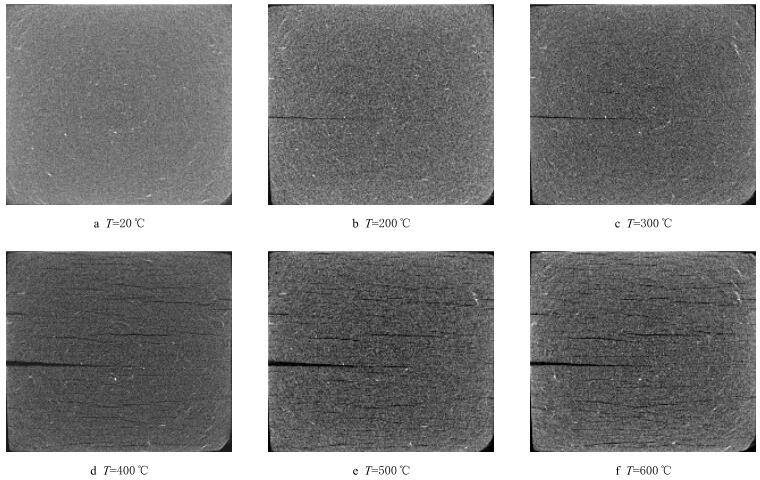

3.2 热破裂规律实验研究通过自主研制的高精度微米级CT扫描分析系统,对不同温度处理后的油页岩样品进行CT扫描实验分析,结果如图 2所示。

从图 2可以看出,温度小于300 ℃时,油页岩主要以干燥脱水为主,油页岩产生少量的裂缝,宽度较小。该阶段油页岩内部的裂隙多发育于层理面及矿物颗粒的周围,形成的破裂面基本上都与层理面互相平行。当温度升高至300 ℃以上时,油页岩内部的有机质发生热解,内部的裂隙数量、长度和宽度明显增加,裂隙面发育与层理面平行为主,也形成了一些垂直于层理方向的微小裂隙。在裂缝数量增多的同时,油页岩内部的小裂隙与大裂隙相互连 通,为页岩油气的运移与排采提供充足的流通通道,使得原位开采技术开发中深层油页岩资源成为可能。

|

| 图2 不同温度下油页岩裂缝发育情况 Fig. 2 Oil Shale fracture development at different temperature |

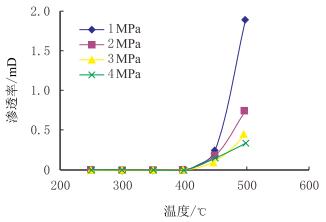

利用高温三轴多功能渗透实验台,对直径50 mm、高100 mm的圆柱形油页岩样品进行不同温度下的渗透实验,实验温度为常温至500 ℃。按照达西定律对实验数据进行整理,结果如图 3所示。

|

| 图3 不同温度和孔隙压力条件下油页岩渗透率的变化曲线 Fig. 3 Oil shale permeability curve at different temperatures and pore pressures |

油页岩十分致密,渗透率很低[20]。从图 3可以看出,400 ℃之前油页岩的渗透率基本上没有发生变化。主要原因为:300 ℃之前,油页岩主要发生了干燥脱水,产生一些不连通的小裂缝,渗透率基本没有变化。随着温度升高至300~400 ℃,油页岩发生热分解,裂缝数量增多,但油页岩热解生产的页岩油黏度很大,充填于油页岩的孔隙、裂隙中难以逸出,因此,该温度段油页岩的渗透性没有发生根本性的变化。当温度升高至450 ℃左右,页岩油从裂缝与孔隙中释放出来,同时这一阶段的裂缝数量也在增加,并相互贯通,使得油页岩渗透率发生了突变(图 3),在500 ℃时,渗透率达到最大值。

从图 3中还发现,在400~500 ℃条件下,渗透率随孔隙压力的增大而减小。孔隙压力增大,页岩油气产量也在增加,使得页岩油气堆积在油页岩内部的孔隙与裂缝中,无法快速从油页岩内部排出,从而导致高孔隙压的条件下,渗透率反而较低。

4 油页岩原位开采电加热数值研究基于油页岩原位开采电加热技术的原理,在综合考虑续性方程,动量方程,能量方程的基础上,建立了电加热法油页岩原位开采温度场分布的非稳态数学模型[21-22]

| $ {\rho _{\rm{r}}}{c_{{\rm{pr}}}}\dfrac{{\partial {T_{\rm{r}}}}}{{\partial t}} = {\lambda _{\rm{r}}}{T_{\rm{r}}} + W $ | (2) |

式中:

$\rho _{\rm{r}}$——岩石密度,g/cm$^3$;

$c _{\rm{pr}}$——岩石比热,J /(kg$\cdot$K);

$T _{\rm{r}}$——岩石温度,K;

$\lambda _{\rm{r}}$——岩石热传导系数,W/(m$\cdot$K);

$W$——热量源汇项,$W=qtA$;

$q$——热流的平均流速,m/s;

$A$——热流流过的面积(即热解面积),m$^2$。

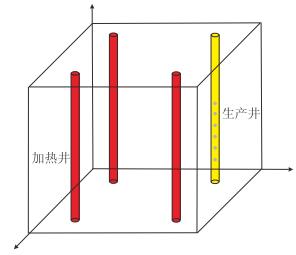

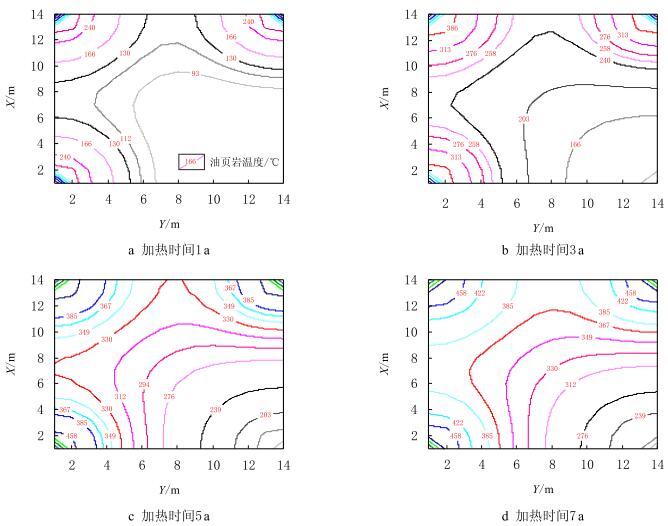

采用三维有限元法,结合适当的初始条件和边界条件,对温度分布进行数值模拟。图 4为 数值模拟井网分布,加热井3口,1口生产井,两口相邻井的井距均为15 m,加热岩层厚度为50 m。

|

| 图4 数值模拟井网分布 Fig. 4 Pattern distribution by numerical simulation |

图 5为不同加热时间的水平剖面温度分布,加热源的温度为550 ℃。由图 5a和图 5b可以发现,加热时间为1 a和3 a时,15 m$\times$15 m的面积内约3/4的油页岩温度分别达到100 ℃和200 ℃以上;图 5c的加热时间为5 a,该区域内约3/4的油页岩温度达到300 ℃以上,此时油页岩中的有机质开始热解;图 5d的加热时间为7 a,该区域内约3/4的油页岩温度达到350 ℃以上。从热解时间和温度补偿关系可以推断,该时期内的大部分油页岩已经热解生成页岩油气。因此,从温度分布状况来看,加热前5年主要产出油页岩脱出的水分,第5至第7年为主要的产油时期。

|

| 图5 不同加热时间,水平剖面温度分布 Fig. 5 Horizontal section temperature distribution at different heating temperatures |

(1)温度小于300 ℃时,油页岩产生少量的裂缝;温度升高至400 ℃以上时,油页岩内部的裂隙数量增加,小裂隙与大裂隙相互连通,为页岩油气的运移与排采提供充足的流通通道。

(2)400 ℃之前油页岩的渗透率基本上没有发生变化;大于450 ℃时,油页岩渗透率发生了突变,500 ℃时,渗透率达到最大值。在400~500 ℃条件下,渗透率随孔隙压力的增大而减小。

(3)油页岩原位开采电加热温度分布数值模拟研究发现,加热5 a后油页岩开始进入产油期,产油时间至少可以维持2 a。

| [1] |

吴敏杰, 张静平, 李忠城, 等. 油页岩矿地面干馏目标区优选[J].

新疆石油地质, 2011, 32 (6) : 616–620.

Wu Minjie, Zhang Jingping, Li Zhongcheng, et al. The optimizing method for on-ground retorting targets in oil shale mining areas[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2011, 32 (6) : 616–620. |

| [2] | 钱家麟, 尹亮. 油页岩——石油的补充能源. 北京:中国石化出版社[M]. 2008 : 137 -138. |

| [3] |

郑德温, 方朝合, 李剑, 等. 油砂开采技术和方法综述[J].

西南石油大学学报:自然科学版, 2008, 30 (6) : 105–108.

Zheng Dewen, Fang Chaohe, Li Jian, et al. Summary on oil sand exploration technology and methods[J]. Journal of Southwest Petroleum University:Science & Technology Edition, 2008, 30 (6) : 105–108. |

| [4] | 刘招君, 董清水, 叶松青, 等. 中国油页岩资源现状[J]. 吉林大学学报:地球科学版, 2006, 36 (6) : 869–876. |

| [5] | 车长波, 杨虎林, 刘招君, 等. 我国油页岩资源勘探开发前景[J]. 中国矿业, 2008, 17 (9) : 1–4. |

| [6] | Shell Frontier Oil and Gas Inc. E-ICP test project oil shale research and development project[R]. Houston:Bureau of Land Management USA, 2006-02-15. |

| [7] |

刘德勋, 王红岩, 郑德温, 等. 世界油页岩原位开采技术进展[J].

天然气工业, 2009, 29 (5) : 128–132.

Liu Dexun, Wang Hongyan, Zheng Dewen, et al. World progress of oil shale in-situ exploitation methods[J]. Natural Gas Industry, 2009, 29 (5) : 128–132. |

| [8] | Xue Huaqing, Li Shuyuan, Wang Hongyan, et al. Pyrolysis kinetics of oil shale from northern Songliao Basin in China[J]. Oil Shale, 2010, 27 (1) : 5–16. DOI:10.3176/oil.2010.1.02 |

| [9] | Xia Yongjiang, Xue Huaqing, Wang Hongyan, et al. Kinetics of isothermal and non-isothermal pyrolysis of oil shale[J]. Oil Shale, 2011, 28 (3) : 415–424. DOI:10.3176/oil.2011.3.05 |

| [10] | 闫澈, 韩向新, 王辉, 等. 油页岩颗粒的热解模型[J]. 化学工程, 2004, 32 (1) : 9–12. |

| [11] |

马跃, 李术元, 王娟, 等. 饱和水介质条件下油页岩热解动力学[J].

化工学报, 2010, 61 (9) : 2474–2479.

Ma Yue, Li Shuyuan, Wang Juan, et al. Kinetics of oil shale pyrolysis under saturated aqueous medium[J]. CIESC Journal, 2010, 61 (9) : 2474–2479. |

| [12] | Shell Frontier Oil and Gas Inc. For 2nd generation ICP project oil shale research and development project[R]. Houston:Bureau of Land Management USA, 2006-02-15. |

| [13] | The US Department of Energy. Secure fuels from domestic resources:The continuing evolution of America's oil shale and tar sands industries[R]. US Department of Energy Office of Petroleum Reserves Office of Naval Petroleum and Oil Shale Reserves, 2007. |

| [14] | EGL Resources Inc. Oil shale research, development and demonstration (R,D/D)tract[R]. Houston:Bureau of Land Management USA, 2006. |

| [15] | 赵阳升,冯增朝,杨栋,等. 对流加热油页岩开采油气方法[P]. 中国专利, 200510012473, 2005-10-05. |

| [16] | Chevron USA Inc. Oil shale research, development & demonstration project plan of operations[R]. Houston:Cordilleran Compliance Services, Inc. 2006. |

| [17] | Burnham A K. Slow radio-frequency processing of large oil shale volumes to produce petroleum-like shale oil[R]. Lawrence Livermore National Laboratory, 2003-8-20:UCRL-ID-155045. |

| [18] | Burnham A K, McConaghy J R. Comparison of the acceptability of various oil shale processes[C]. Colorado:26th Oil Shale Symposium, 2006. |

| [19] | Burnham A K, Huss B E, Singleton M F. Pyrolysis kinetics for green river oil shale from the saline zone[J]. Fuel, 1983, 62 (1) : 199–204. |

| [20] |

杨栋, 薛晋霞, 康志勤, 等. 抚顺油页岩干馏渗透实验研究[J].

西安石油大学学报:自然科学版, 2007, 22 (2) : 23–25.

Yang Dong, Xue Jinxia, Kang Zhiqin, et al. Dry distillation and seepage experiments of Fushun oil shale[J]. Journal of Xi'an Shiyou University:Natural Science Edition, 2007, 22 (2) : 23–25. |

| [21] | 薛晋霞. 油页岩物理力学特性实验及其原位开采非稳态热传导数学模型研究[D]. 太原:太原理工大学, 2007. |

| [22] |

康志勤, 赵阳升, 杨栋. 利用原位电法加热技术开发油页岩的物理原理及数值分析[J].

石油学报, 2008, 29 (4) : 592–595.

Kang Zhiqin, Zhao Yangsheng, Yang Dong. Physical principle and numerical analysis of oil shale development using in-situ conversion process technology[J]. Acta Petrolei Sinica, 2008, 29 (4) : 592–595. |

2014, Vol. 36

2014, Vol. 36