2. 中海石油(中国)有限公司湛江分公司, 广东 湛江 524057

2. Zhanjiang Branch, China National Offshore Oil Corporation(China), Zhanjiang, Guangdong 524057, China

莺歌海盆地一直是南海天然气勘探的主战场,自20世纪90年代发现一批与泥底辟相关的浅层常压天然气藏后,因勘探效果欠佳,勘探工作经历了十多年的低潮期。泥盆、高温高压影响成藏等因素严重制约了天然气的勘探工作。近期在DF13区黄流组完钻了数口探井,其中一口井获得了日产60多万立方米的优质烃类天然气[1-3]。不仅证实高温高压成藏,且说明储层研究对该领域天然气勘探的重要性。早期研究认为,DF区黄流组受海南岛和越南双物源影响发育低位三角洲。对岩芯资料分析后认为,黄流组的储集砂体为重力流沉积体系,近期又将其定义为海底扇[4-7],但目前勘探的黄流组储层似乎与经典的海底扇[8]展布特征并不相符[9]。那么是什么因素控制了黄流组的厚层块状粉砂岩储集体的沉积,其发育规律又将是如何?充分分析该类型砂体的分布特征、物性规律,将有助于莺歌海盆地类似目标的研究和评价。

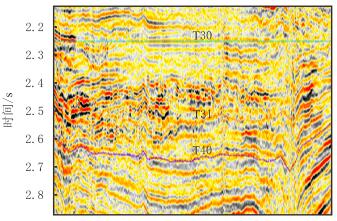

1 地质概况莺歌海盆地是一个年轻的发育在被动大陆边缘上的新生代沉积盆地,具有显著的快速沉降、快速沉积特征。其沉积厚度巨大,伴有异常高温、高压,局部泥底辟构造发育[6-9]。受区域构造演化及海平面变化控制,晚中新统黄流组发育两套三级层序,对应的地层界面为T40、T31、T30。其中T40界面侵蚀、削截特征明显,分布范围广,反映海平面显著下降;T31界面为向盆地边部的上超,向盆地方向出现大规模的下蚀现象,反映海平面的相对下降趋势;T30界面受北东向构造挤压发生较大规模抬升,是海平面加速下降而形成,盆地边部呈中振幅、连续反射,中央渐变为波状、丘状的弱反射,界面之下局部见削蚀(图 1)。

|

| 图1 莺歌海盆地DF区T40、T31、T30层序界面特征 Fig. 1 T40,T31,T30 sequence boundary characteristics of DF zone,Yingge Sea Basin |

黄流组在DF13区的一大沉积特点表现为厚层的粉细砂岩堆积,该沉积体系强烈切割下伏地层,早期切割从该区的西南处逐渐往东北处迁移,切割的地层也逐渐变浅,表现出多期冲沟冲蚀、充填特征。切割水道的沉积充填物主要是由上游碎屑水道供应、浅海洋流、迁移流与重力搬运作用相间造成砂体迁移而成。

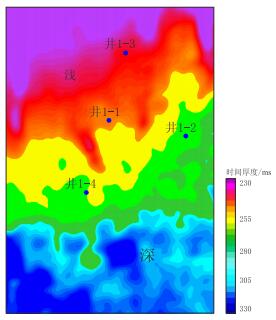

从该区域的地震反射特征可以看出,目的层段储集砂体并不完全受控于地层层序格架,也不像前人研究预测的主要发育于层序低水位体系域的各类扇体。在测井资料所表现出的大套厚层块状沉积现象,应用多种地球物理评价技术,如等时切片、沿层切片、沿层属性等均难以反映其沉积特点和沉积过程(图 2)。这些均对地质研究和评价提出了挑战。

|

| 图2 DF区T30——T31时间厚度等值线图 Fig. 2 DF zone T30—T31 time thickness contour map |

DF13区黄流组储层成因新认识是天然气勘探取得突破的关键因素。实钻资料一方面证实在接近沉积盆地中央位置同样发育物性较好的粉砂岩储层,另一方面也揭示了该区储层物性展布的复杂性。多口井钻遇不同物性的储集砂岩,但其中具有较好孔渗性的粉砂岩储层,其孔隙度可达25%(深度3 000 m时),渗透率可达数十毫达西,储层物性预测对黄流组的勘探部署起着关键的控制作用。

2.1 盆地结构及沉积特点黄流组发育于莺歌海盆地拗陷期,整个盆地因缺乏大型河流注入,整体以相对富泥沉积为主。莺歌海盆地结构显现出陆架西宽东窄特征。在西侧越南、西北测的红河及东侧海南岛物源的影响下,盆地由边缘向中心沉积,沉积中心自北向南逐渐推移。莺西斜坡河流发育,红河、马江、蓝江水系从盆地西北——西部注入盆地,受莺西断裂控制而呈现出重力流的特征,为粒度细、延伸短、规模小、变迁快的似海底扇沉积体系,相应古生物组合资料指示其具有明显外陆架特征。而莺东斜坡区多数井均钻遇砂砾岩,成熟度低、分选差,地震剖面见明显下超特征,表明{Ⅰ}号断裂只是控边而未控制沉积[10]。受制于地震资料,西部物源的研究难以深入,仅有的一些交流(包括与越南国家石油公司),将盆地中部这套沉积体系定义为浅海——半深海中“非典型”重力流。总体表现为水体不深、海平面升降有变化但相对稳定,在断层控边、坡缓、沉积富泥的陆架背景下,富砂的三角洲朵叶体发生多期次快速搬移,在合适的存在可容空间的位置快速堆积,砂体在该背景下侵蚀能力强,在DF13区南部剖面甚至下蚀到T40界面位置。

2.2 地震反射特征莺歌海盆地西侧新近系在地震剖面上表现为连续性较好——好的中、弱反射,整体呈现出平行——亚平行的沉积特征。研究区内,黄流组从盆地斜坡到接近盆地中央位置,发育一套相对杂乱的强反射。但平面上难以找到盆地西部从物源区到研究区的稳定物源运移通道,这与典型的海底峡谷+海底扇模式有别。黄流组砂体富集区地震反射特征表现为强振幅下切近平行—亚平行弱振幅,反射比较典型,说明为相对弱水动力背景下发育的不稳定事件流沉积,其叠置性说明多期性。

2.3 沉积环境识别取芯段见块状层理,部分变形构造,未见典型的鲍马序列。已钻资料揭示层序中以大套厚层泥岩段为主,泥岩质地纯,颜色为深灰色,为一般的深水弱水动力沉积环境。

砂岩成熟度偏低,分选性和磨圆度中等——差,大多数为颗粒支撑,以点——线接触的孔隙式——接触式胶结方式为主。杂基含量中等,见炭屑,交错层理发育,偶见纹层,反映有较高能沉积环境的快速堆积。

研究区浮游、底栖生物均发育,岩芯上见各种垂直、倾斜钻孔和水平状潜穴遗迹,表明该地区水平面交替升降。

井1—3井岩芯观察到的丰富生物组合及生物垂直钻孔达10 cm,表明黄一段砂体沉积时水体安静、富氧、 水深不大且无明显突变。这些特征代表着非典型陆架——陆坡沉积,沉积区应为远岸外大陆架,有多 点物源沿有可容纳空间的低地势区注入。

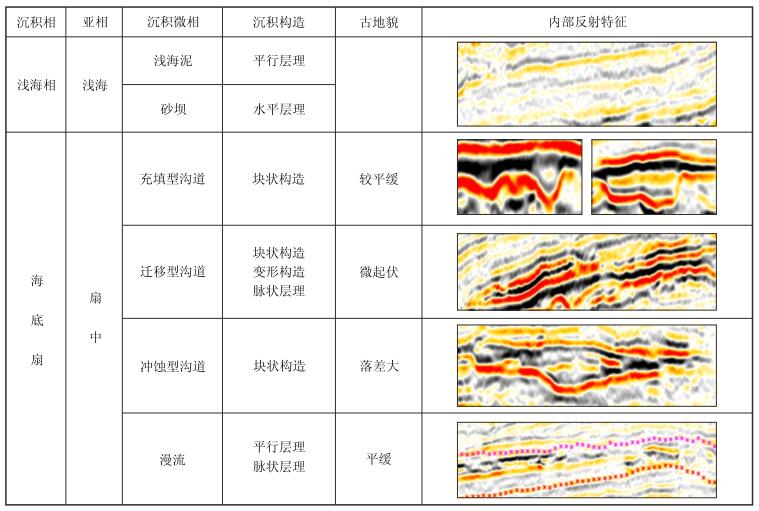

3 水道储层特征 3.1 沉积相及组合特征莺歌海盆地呈北西——南东长轴状形态,注入河流除西北处红河较大外,两侧河流众多但较小[10]。因而在盆地边缘河流入口处三角洲发育,且沉积物往盆地中央位置进行汇集。同时值得注意的是,盆地沉积中心目前仍在从北往南迁移,特别是在盆地中央位置发育的“汇聚型”水道[4],对盆地边缘、斜坡沉积物往盆地中央沉积有抽提作用,对再沉积能起到一定的触发机制。黄一段沉积模式与经典海底扇相似,但又具有不同的沉积背景条件[8-11]。已有沉积研究成果表明:黄一期古地层软、坡度缓、物源供给远,并有一定水深。根据这些特征,借鉴了海底扇概念体系[11-16],按水动力条件和沉积体所处盆地位置,将其定义为盆底扇的扇中亚相。扇中发育的水道,用沟道+漫流体系来表征其沉积特点(图 3)。沟道沉积体系是发育于浅海、缓坡、一定水深的沉积背景下,由远源陆源供给,沉积物沿一定的通道,以侵蚀方式、快速堆积于相对残余的低可容纳空间,相互穿切和叠置的沉积体系。沉积物特点包括:岩石成熟度不高,多源;快速堆积分选差,短源;孔隙度好,渗透性较差;单层砂体厚度较大,砂体纵向多期叠置。

|

| 图3 莺歌海盆地黄流组海底扇沉积相划分方案 Fig. 3 Yingge Sea Basin Huangliu submarine fan facies classification scheme |

这里尤为强调古地貌对微相的控制作用,研究发现,砂体堆积体与早一期层序形成的沉积背景高低有明显镜像关系。可容纳空间的变化凸显出古地貌起伏大,表现出一种快速堆积的沉积过程。两者的区别在于沟道沉积体系冲蚀有前期古水流影响或含有滑塌物质的空白、杂乱反射特征;同时冲蚀沟道可能近主物源区,强动力下,侵蚀能力强、延伸和分布规模更大,厚度也大。在迁移沟道所处古地貌位置相对变平缓处,沟道体系来回迁移找寻有利空间进行堆积,沟道中块状、变形、脉状层理交互,既体现出水动力的强弱,也体现此种沉积过程。

浅海相原地层受后期海底扇多期次、快速侵蚀,是该区沉积相及组合的显著特征。

3.2 岩性组合特征主要勘探目的层是黄流组海底扇扇中的水道,钻井揭示,该处的水道主要发育有天然堤——溢岸沉积和沟道内沉积两种类型。不同沉积类型的岩性组合存在差异。

天然堤——溢岸沉积砂岩组合有两种类型岩相:块状粉砂岩岩相和泥质含量高的粉细砂岩泥岩薄互层岩相。

沟道内砂岩组合有3种类型岩相:块状厚层细——粉砂岩岩相(测井解释厚达80 m)、多套粉——细砂岩与深灰色泥岩互层岩相(取芯井段砂岩厚度达20 m,过渡带见含泥质粉砂岩)及泥质含量高的粉细砂岩岩相(砂泥岩混层沉积,厚度达15 m),反映了同一沉积体系的不同水动力条件,导致出现相应的沉积特点。

3.3 砂体研究储集砂体的形态和物性受控于沉积微相,不同古地貌背景、水动力条件及充填方式,沉积砂体的储集物性也有所不同。前面已提及,该处沟道主要发育天然堤——溢岸沉积和沟道内沉积两种沉积微相。从岩石类型看,它们都具有以细粒——极细粒、粉砂质岩屑石英砂岩、岩屑砂岩为主的特点,但物性却表现出较大差异。

目前有3口井钻遇天然堤——溢岸沉积微相砂岩体,总体表现为在主体部位呈中低孔中渗特征,孔隙度虽有变化,但仍具有一定渗透性。而在砂体边缘位置,也表现出低孔低渗特征。

另有多口井钻遇沟道内沉积微相砂体。因沟道存在充填型沟道、迁移型沟道、冲蚀型沟道多种类型,因此表现出:岩石成熟度都不高,堆积速率、分选、孔隙度、渗透性、单层砂体厚度等方面均存在较大差异。现有的认识是水动力强弱、沉积部位离物源区的远近等直接影响砂体物性。

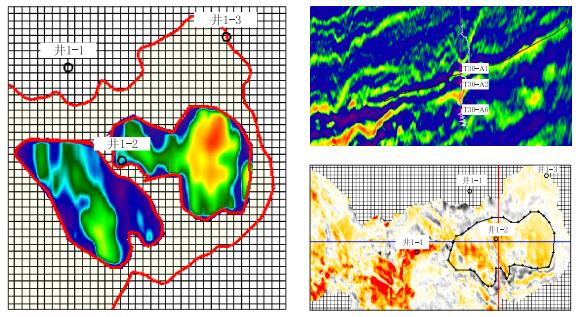

上述砂体所表现出的特征与典型海底浊积扇砂体特征存在较大差异。早期DF区砂体厚度按三级层序为单元进行分布规律的研究。多期次、多物源叠置使其仅能刻画该体系分布范围,而不能准确描述砂体形态边界。按照等时不同体沉积模式,采用常规等时切片以及多种地球物理方法均未体现砂体分布特征。本次工作,通过采用井—震资料反复结合研究,确定以四级层序格架为单元,用“等时不同体,分期分类型”的思路,对不同沟道组合朵叶体进行精细砂体刻画(图 4)。

|

| 图4 迁移沟道砂体分布特征 Fig. 4 Migration channel sand body distribution |

研究认为砂岩具有如下分布规律:砂体发育受控于两种沉积微相,其中沟道沉积充填可分4期,砂体物性受控于沟道类型,具有一定厚度,但也有变化。水动力因素为主控因素。不同期次砂体先后叠置,主要受控于上游陆坡变化;不稳定陆坡背景通过控制古地貌形态和物源供给样式来控制砂体的分布规律;厚度较大的砂体分布在近物源一侧,古地貌低洼处。

4 控制因素分析 4.1 沉积微相对储层的控制多口井统计结果(表 1)表明,不同沟道类型中砂岩物性有差异。

| 表1 黄流组沉积微相与储层物性关系表 Table 1 Huangliu sedimentary microfacies and reservoir properties of relational table |

工区北面发育相对稳定的古水流,其充填型沟道内发育的砂岩孔渗性均较好,因此,该区砂体预测比物性预测重要,只要有砂岩存在,推测其物性应该都较好;中部多发育较多的迁移型沟道,物性相对较差,平均孔隙度虽有16%左右,但渗透率变差,可能为强胶结作用或泥质含量大造成,说明其快速堆积后缺少后期淘洗改造作用;南部以强烈的冲蚀沟道为主,砂岩孔渗均发育良好,说明强烈改造对早期砂体及同期砂体的物性起到了积极作用。

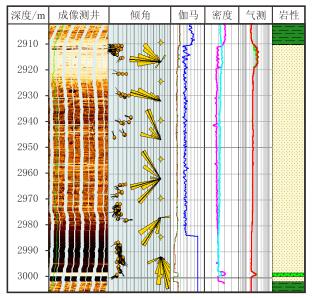

4.2 古水流对储层的控制每一次古水流方向的变化几乎反映发育了一期沉积体系,说明古水流控制地层的空间沉积形态;另外,测井资料显示地层倾角变化较大,也表明沉积体系存在较大的空间变化,不同期沟道变迁快,同一期沟道相互改造,朵叶体相互叠置(图 5)。

|

| 图5 地层倾角测井反映古水流多变 Fig. 5 Paleocurrent diplog changes by reflected dislodging |

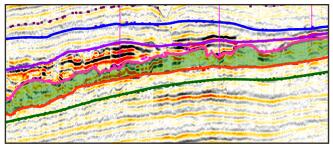

从沉积体系关键因素来讲,古地貌和物源是一对耦合因子。不稳定陆坡背景控制古地貌形态和物源供给样式,进而控制沉积体在空间的分布规律。从地层残留厚度来看:两相邻朵叶体厚度呈镜像,间接表明新地层层序内沟道体系是在老地层层序背景上发育起来的;厚砂体分布区也是古地貌相对的低洼区,表明古地貌和物源耦合一起,通过控制岩相古地理环境(砂体)分布,进而控制不同类型储集体(图 6)。

|

| 图6 多期朵叶体展布特征 Fig. 6 Multi-phase distribution characteristics lobes |

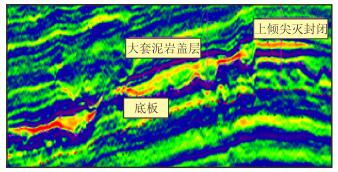

DF13区多口井钻探证实砂体成藏的复杂性。井资料显示:充填型沟道砂体上覆砂体孔隙度16.6%~20.3%,渗透率2.1~13.1 mD(表 1),物性条件好,为有利储层,沟道内砂岩孔渗条件较差。沟道顶底均发育泥岩,保存条件好。砂体向构造高部位尖灭,为有利封堵条件。后期泥质沟道将砂体分割,为有利侧向封堵条件(图 7)。充填型沟道砂体为现有认识中较有利储层类型之一。

|

| 图7 充填沟道成藏要素特征 Fig. 7 Accumulation element characteristics of filling channel |

(1)DF区黄流组沉积具有非典型重力流特征。砂体展布、储集物性受控于沉积微相类型、古水流、古地貌及物源条件。

(2)沉积相研究表明砂岩储集体为沟道+漫流体系,河道内沉积和溢岸沉积决定该处的储层分布形态和物性,特别是河道内沉积水动力强弱变化决定河道内砂岩的物性,河道外低洼处可容纳空间和沉积物的供给量影响到溢岸沉积的规模,砂体纵向多期叠置切割为后期地质精确研究带来较大挑战。

| [1] |

童传新, 王振峰, 李绪深. 莺歌海盆地东方1-1气田成藏条件及其启示[J].

天然气工业, 2012, 32 (8) : 11–15.

Tong Chuanxin, Wang Zhenfeng, Li Xushen. Pooling conditions of gas reservoirs in the Dongfang 1-1 Gas Field, Yinggehai Basin[J]. Natural Gas Industry, 2012, 32 (8) : 11–15. |

| [2] |

王振峰, 裴健翔. 莺歌海盆地中深层黄流组高压气藏形成新模式——DF14井钻获强超压优质高产天然气层的意义[J].

中国海上油气, 2011, 23 (4) : 213–217.

Wang Zhenfeng, Pei Jianxiang. A new accumulation model of high pressure gas in Huangliu Formation of the middle-deep interval in Yinggehai Basin:The significance of discovering a good-quality gas pay with overpressure and high production in Well DF14[J]. China Offshore Oil and Gas, 2011, 23 (4) : 213–217. |

| [3] |

谢玉洪, 刘平, 黄志龙. 莺歌海盆地高温超压天然气成藏地质条件及成藏过程[J].

天然气工业, 2012, 32 (4) : 19–23.

Xie Yuhong, Liu Ping, Huang Zhilong. Geological conditions and pooling process of high-temperature natural gas reservoirs in the Yinggehai Basin[J]. Natural Gas Industry, 2012, 32 (4) : 19–23. |

| [4] |

何家雄, 祝有海, 翁荣南, 等. 莺歌海盆地油气渗漏系统及油气勘探前景[J].

西南石油大学学报:自然科学版, 2010, 32 (4) : 1–10.

He Jiaxiong, Zhu Youhai, Weng Rongnan, et al. Oil and gas leakage system and the prospects for oil and gas exploration, Yinggehai Basin[J]. Journal of Southwest Petroleum University:Science & Technology Edition, 2010, 32 (4) : 1–10. |

| [5] | 姜涛. 莺歌海-琼东南盆地区中中新世以来低位扇体形成条件和成藏模式[D]. 北京:中国地质大学, 2005. |

| [6] |

姜涛, 解习农, 汤苏林. 浊流形成条件的水动力学模拟及其在储层预测方面的作用[J].

地质科技情报, 2005, 24 (2) : 1–6.

Jiang Tao, Xie Xinong, Tang Sulin. Hydrodynamic simulation of turbidity and its application for reservoir prediction[J]. Geological Science and Technology Information, 2005, 24 (2) : 1–6. |

| [7] | 林畅松, 刘景彦, 蔡世祥, 等. 莺-琼盆地大型下切谷和海底重力流体系的沉积构成和发育背景[J]. 科学通报, 2001, 46 (1) : 69–72. |

| [8] | 戴宗明, 王大可, 节译. 哥伦比亚安第斯波哥大海槽下白垩统海底扇、水道堤沉积[J]. 岩相古地理, 1997, 17 (3) : 67–70. |

| [9] |

谢玉洪, 范彩伟. 莺歌海盆地东方区黄流组储层成因新认识[J].

中国海上油气, 2010, 22 (6) : 355–359.

Xie Yuhong, Fan Caiwei. Some new knowledge about the origin of Huangliu Formation reservoirs in Dongfang area, Yinggehai Basin[J]. China Offshore Oil and Gas, 2010, 22 (6) : 355–359. |

| [10] |

裴健翔, 于俊峰, 王立峰, 等. 莺歌海盆地中深层天然气勘探的关键问题及对策[J].

石油学报, 2011, 32 (4) : 573–579.

Pei Jianxiang, Yu Junfeng, Wang Lifeng, et al. Key challenges and strategies for the success of natural gas exploration in mid-deep strata of the Yinggehai Basin[J]. Acta Petrolei Sinica, 2011, 32 (4) : 573–579. |

| [11] | 孙连浦, 刘招君, 李本才, 等. 水下扇岩相特征及形成机制[J]. 世界地质, 2001, 20 (3) : 249–256. |

| [12] |

吕明, 王颖, 陈莹. 尼日利亚深水区海底扇沉积模式成因探讨及勘探意义[J].

中国海上油气, 2008, 22 (4) : 275–282.

Lü Ming, Wang Ying, Chen Ying. A discussion on origins of submarine fan deposition model and its exploration significance in Nigeria deep-water area[J]. China Offshore Oil and Gas, 2008, 22 (4) : 275–282. |

| [13] | CarterR M. 深海水道系统的性质和演化[J]. 海洋石油, 1988, 2 (6) : 39–47. |

| [14] | Anderton R. 层序-旋回及其它术语:海底扇模式适用于储层地质学吗?[J]. 海洋地质动态, 1997, 13 (4) : 13–15. |

| [15] |

袁圣强, 吴时国, 赵宗举, 等. 南海北部陆坡深水区沉积物输送模式探讨[J].

海洋地质与第四纪地质, 2010, 30 (4) : 39–48.

Yuan Shengqiang, Wu Shiguo, Zhao Zongju, et al. Deepwater sediment transportation models for northern south China sea slopes[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2010, 30 (4) : 39–48. |

| [16] | Pratson L F, Imran J, Parker G, et al. Debris flows versus turbidity currents:A modeling comparison of their dynamics and deposits[C]//AAPG Memoir 72/SEPM Special Publication(68), Unite King:Geological Society Publishing House, 2000:57-72. |

2014, Vol. 36

2014, Vol. 36