2018年4月,习近平自荆州沿江而下,先后到达岳阳、武汉等地,视察了长江经济带发展情况,并在武汉主持召开了深入推动长江经济带发展座谈会。他在会中强调:长江经济带是“一带一路”的主要交汇地带,新形势下推动长江经济带发展,关键是要正确把握生态环境保护和经济发展、总体谋划和久久为功、自我发展和协同发展的关系[1]。习近平这次考察是党的十九大将“必须树立和践行‘绿水青山就是金山银山’的理念”写进报告后的一次重大实践,为研究推进长江经济带生态环境的保护指明了方向。

1 长江经济带经济发展与环境保护现状长江流域的治理历史悠久,从大禹治水到都江堰的建设,再到今天长江经济带的环境保护,处处彰显人类智慧和与大自然和睦相处的决心。改革开放以前,人们对长江流域的注意力主要集中在水资源的利用和洪涝灾害的治理方面,对环境的保护却考虑较少。随着时代的进步,人们追求经济发展与保护自然环境之间的矛盾日益凸显,两者间的博弈呈现出愈演愈烈的趋势[2]。

1.1 长江经济带的经济发展现状中国为推动经济快速发展设立了长江经济带。2014年3月5日,李克强首次在《政府工作报告》中明确提出“依托黄金水道,建设长江经济带”,标志着长江经济带的正式确立且上升为国家发展战略。

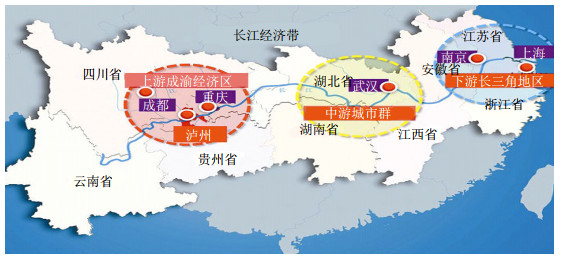

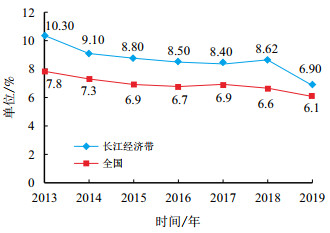

长江经济带覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南和贵州等11个省市(图 1),面积约205万平方公里,人口和生产总值超过全国的40%,在我国经济发展中具有重要的战略地位[3]。2019年,长江经济带的经济发展保持领先全国的发展态势,11省市平均经济增速较全国经济增速高出近2个百分点(图 2)。各省市经济增速除上海市与全国水平持平外,其余省市均高于全国经济增速,长江经济带的经济发展逐渐成了中国经济增速的助推器。

|

| 图1 长江经济带示意图 |

|

| 图2 2013-2019年长江经济带省市的经济增速 |

伴随着经济高速发展,长江经济带生态环境破坏日益严重,代际成本逐渐加大。2016年9月,国务院印发了《长江经济带发展规划纲要》(以下简称《纲要》),标志着长江经济带战略布局转型升级的正式启动。《纲要》首次提到长江经济带生态环境的保护问题,指出长江经济带经济发展要在生态环境保护中寻求发展,要注重保护和修复长江生态环境,提出了生态质量全面改善治理两步走战略,即“到2020年,生态明显改善;到2030年,水环境和生态质量全面改善”[4]。该《纲要》为长江经济带下一步的发展定下了主基调。

当前,长江经济带经济发展模式粗放,依赖于能源消耗,产业结构“偏重偏化”,布局不合理成了长江经济带各省经济发展的通病[5]。片面追求GDP的提升,对污染治理缺乏投入,导致长江经济带能耗、物耗和污染水平居高不下。为了扭转长江经济带生态环境日益破坏的局面,国家和长江经济带11省市采取了系列措施,近5年来出台了长江生态环境保护政策及文件共计76个(国家层面出台的环保政策10个,地方政府出台的环保政策66个)(表 1),地方政府中以湖北省出台的相关环保政策及文件最多,共计13个。随着人们对环境保护的重视,长江经济带生态环境恶化的局面逐渐得到了遏制。

| 表1 长江经济带省市制定生态环境保护政策情况表 |

长江经济带以长江流域为纽带,覆盖面积广,生态环境脆弱且区域关联性强,一地污染、多地牵连。长期以来,该区域经济快速发展给当地人们带来了富裕的物质生活,同时,环境的破坏也给后代留下了深深的隐患:工业废水肆意排放,生活垃圾随意丢弃,与江争道等行为使长江生物物种锐减、珍稀物种面临灭绝。虽然,国家和地方各级政府采取了一系列生态环境保护措施,但仍存在以下几方面问题。

2.1 政府积极主导,社会力量参与不足长江经济带生态环境作为纯公共物品,具有消费的非排他性特征,因而长江经济带生态环境保护必须由政府主导[6]。面对长江经济带生态环境现状,国家和地方政府在强调长江经济带生态环境保护重要性的同时,先后制定了一系列环保政策。更为重要的是,为了凸显长江的重要性和特殊性,国家成立了水利部长江水利委员会作为长江管理的专设机构,使政府在长江生态环境保护过程中的主导作用得到了有效发挥。

生态环境保护涉及面广、牵涉主体多,仅凭政府一己之力是远远不够的,需要社会力量的大力参与。从国家制定《依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》《长江经济带生态环境保护规划》和《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》等系列文件来看,上层文件都是从政府角度入手来推动长江经济带的环境保护,但鼓励社会力量参与的指导性文件几乎空白。从实际行动来看,除了一些环保公益组织、志愿者等社会力量参与长江经济带环境保护外,很少出现企业的身影。在长江经济带生态环境保护过程中,社会力量的缺位使环境保护的效力大打折扣。

社会力量参与不足有其深层次原因。一方面,长江经济带环境保护的公共物品属性,使企业参与公共物品属性的环境保护无利可图,导致很多企业不愿意参与[7]。尤其是长江经济带环境保护前期投入大、回收利润周期长,个人或社会组织不愿拿出资金来投入公共物品。另一方面,作为社会治理者—政府在制定长江经济带环境保护相关政策法规过程中,缺乏对社会力量参与环境保护的激励机制。当然,个人的素质、意愿和利益倾向也是影响社会组织参与长江生态环境保护的重要原因。

2.2 地方各自为政,缺乏统筹规划长江经济带11省市除执行上级相关法规文件指示外,都出台了相应的环境保护政策,如:湖北省出台了《湖北汉江生态经济带开放开发总体规划(2014-2025年)》,江西省印发了《2018年江西省推动长江经济带发展工作要点》,湖南省制定了《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》。这些政策、法规在一定的时期内起到了积极作用,但长江经济带的环境保护是一个整体,各区域间关联强性,如果某一区域的行动滞后或环境保护不力,势必影响全域。依据“木桶效应”,长江经济带的环境保护质量好坏由长江经济带环保治理最差省份决定。当前,各省市的环保政策相互关联较少且各自为政,缺乏统一的调动和协作,个别省市对长江经济带生态环境保护显得力不从心,甚至还有“搭便车”的心理。

地方政府各自为政、缺乏统筹规划是当前长江经济带生态环境保护暴露出的突出问题。究其原因,主要有两个方面:一方面,由于生态环境保护具有长期性,依据一个或几个文件而缺乏相应的配套政策,难以达到环境治理的预期效果[8];另一方面,地方政府主政官员都有一定的任期,每位官员新上任时往往会为实现自己的政治愿景而颁布一系列的政令或规划,一旦主政官员调任他处,继任者未必会延续上任的规划。这就使长江经济带生态环境保护政策在实际操作过程中出现了“虎头蛇尾”或“短命”的现象[9]。

进一步讲,环境保护缺乏统筹规划,客观上是由于长江经济带各省市的经济发展程度不一致,难以做到规划一致;主观上是受官本位思想的影响,各省市的行政官员都不愿意被其他同级省市领导或指挥[10]。再加上长江流域的主管机构—水利部长江水利委员会行政级别的限制,导致长江经济带环境保护过程出现了地方政府环保行为的“碎片化”,各省市政府追求局部政绩而忽略整体利益,使环保设施重复建设,环保效率低下。

2.3 资金投入有限,补偿机制不健全长江经济带生态环境保护,无论是在项目技术的改进方面,还是“退耕还湖”工程方面,都需要大量的资金投入。然而,纯公共物品的投入多数来自政府拨款,在财政收入一定的情况下,政府统筹各项支出时,很难为环境保护做过多的预算。同时,由于环境保护是出政绩较慢的工程,少有主政人员愿意在环境保护上下大力气。“十二五”期间,全社会环保投资才4.17万亿[11]。虽然“十三五”期间,全社会环保投资增至17万亿,但环保资金缺口依旧很大。环境保护资金投入不足,部分环保基础设施不能得以建设,环境补偿也不能够顺利进行,导致环保活动受阻,使长江经济带环境保护的各项方案难以执行。

补偿机制是我国进行生态环境保护的重要工具[12]。在清除历史遗留环境问题和当前环境改善问题时,补偿机制使用极为广泛。如长江流域拆除与江道争道的违规建筑、“退耕还湖”工程等,都涉及对产权人的补偿问题。然而,我国目前的补偿机制注重经济补偿,对产权人的发展缺乏考虑,补偿配套机制几乎空白,获得经济补偿的产权人将补偿金花光后,又形成了新的社会问题。

追究资金投入有限、补偿机制不健全的背后原因,主要在于:一方面是由于长江经济带区域广阔、环保资金需求量大,在社会全面建设的同时,政府难以在环境保护上投入过多的资金[13];另一方面在于政府部门对环境破坏深层次原因缺乏长远考虑,未能制定行之有效的补偿机制,将经济补偿作为遏制环境恶化最为直接的工具,补偿形式较为单一。

2.4 区域立法缺位,长江保护监督错位基层社会治理法治化以公共法律服务体系建设为统领。《中华人民共和国环境保护法》(以下简称《环境保护法》)是我国公布并实施的第一部环境保护法,2014年4月24日,全国人大对该法进行了修改。然而,长江经济带是一个极其特殊而重要的区域,生态环境保护具有区域特性和复杂性,《环境保护法》在该区域环境保护过程中虽发挥了重要的指导作用,但过于宽泛的解读难以应对具体的环保事宜。区域环境保护法的缺位,使各级政府在进行长江经济带生态环境治理过程中,只能凭借其对《环境保护法》解读和实际环境保护案例来处理日常遇到的环境问题。依据“法无禁止不得罚”的原则,在环境保护法空白地带,会助长生态环境的人为破坏机率。

环境保护,重在预防[14]。监督是预防的重要举措,加强长江经济带生态环境的保护,需要完善长江保护监督机制。然而,各级政府在对长江生态环境的监督过程中,呈现出重事发、轻源头的势态。一旦出现了环境污染事件,政府积极行动、坚决处理,使事故得到有效控制,但并未在源头上进行考究,因此环境污染事件出现了屡罚不止的态势。环境监督错位还表现在对重点企业环境污染监督较少方面。由于重点企业是当地的纳税大户,对其环境监督过于频繁不利于企业的生产,还会影响当地的税收,环保部门有时抱有“睁眼瞎”的心理。与之相反,对于环境污染较轻的弱势群体的环境监督却空前严厉。这种环境监督的错位现象无不让人担忧。

长江经济带区域立法的缺位是导致长江保护监督错位的重要原因。在现有立法中,由于对长江全流域的空间格局优化及生态系统的整体保护等问题鲜有涉及,这就使长江生态环境保护监督过程中缺乏相应的法律依据,监督错位也就在所难免。此外,环境执法人员的专业素质参差不齐也是影响长江生态环境保护监督错位的重要原因。

3 长江经济带生态环境保护的对策为有效遏制生态环境的进一步恶化,实现长江经济带“绿水青山就是金山银山”的愿景,当前,必须聚全社会之力,努力打造长江经济带生态环境保护的命运共同体。

3.1 提高环保意识,营造共抓环保氛围生态环境保护,环保意识要先行[15]。行为以意识为导向,只有唤醒人们的环保意识,才能驱动人们参与环境保护的热情。在全国共抓长江大保护的氛围下,如不提高全民的环保意识,长江经济带的环境保护就会变得“雷声大,雨点小”;如不提高全民特别是地方政府的环保共抓意识,长江经济带的环境保护行为就会变得一盘散沙。环保意识的提高是营造共抓环保氛围的前提,共抓环保氛围是人们的环保行为意识提高后的进一步深化,正确地处理好两者间关系是落实好长江经济带生态环境保护的第一步。

在湖北、湖南、安徽、江西等省纷纷落实长江大保护的战略背景下,要提高长江经济带沿线省市生态环境保护意识,可以从以下几个方面着手。首先,提高环境保护重要性认知。通过对长江经济带环境问题分析,让人们知晓该区域环境遭到严重破坏,敲响环境保护的警钟。尤其要让人们明白:在经济快速发展的背景下,不能只顾GDP增长而忽视生态环境破坏所造成的代际成本。其次,加强长江经济带环境保护的共性宣传。长江经济带环境保护的共性在于生态环境是该区域人们共同的财富,环境的好坏直接关系人们的切身利益。要让经济带的人们知道,作为长江经济带生态圈中的一份子,人人都有义务照看和管理好自己生活的家园。最后,全面营造共抓氛围。长江经济带覆盖11个省市,生态环境问题错综复杂,仅依靠一省之力难以完成环保目标。只有营造共抓环境保护的氛围,建立长江大保护共抓机制,充分发挥政府主导作用,积极调动社会群体力量参与,使生态环境保护形成全社会共下“一盘棋”的局面,才能使长江经济带生态环境保护产生实效。

3.2 建立互动机制,协调多方利益关系建立互动机制、协调多方利益关系是推进长江经济带生态环境保护的关键[16]。一方面,在长江经济带发展日益备受重视的情形下,国家推动长江经济带生态环境保护共抓氛围初步形成,各省市均在为长江经济带生态环境建设齐发力,但“都抓”并不等于“共抓”[17]。当前,由于各省市之间的互动机制缺乏,使环保工作重复严重,环保力量大打折扣。一方面,只有建立各省市间的互动协调机制,分配和利用好各省市力量,才能使环保效率实现最大化。另一方面,由于长江经济带建设关系多方面的利益,在落实环境保护的过程中,固有的利益格局必然会有所触及或更改,既得利益者为维护自身利益的最大化可能会阻扰变革。为使生态环境保护机制有效推进,必须协调好各方利益关系。不仅要协调各省市之间的利益,还要协调好政府与企业、政府与个人间的利益关系[18]。

推进长江经济带生态环境保护,建立各省市间互动机制,协调多方利益关系可以从以下几方面着手。首先,完善长江主管部门——水利部长江水利委员会的工作职能。当前,水利部长江水利委员会的职责主要为流域水资源的合理开发利用、流域水资源的管理和监督、流域水资源保护等[19]。从其主要职责来看,它对流域内除水资源之外的其他资源治理很少涉及。然而,长江经济带生态环境治理不仅是水资源的治理,还包括该区域林木、土地等资源的治理。如果对水利部长江水利委员会的工作职能进行整合,可以使其职责更加完善。其次,加强长江经济带各省市间的合作与交流。长江经济带各省市间应该消除行政壁垒,相互交流区域环境治理经验,联手共抓长江生态环境治理。在联合治理方面,水利部长江水利委员会可作为合作治理的牵头人,防止长江经济带生态环境保护一盘散沙。最后,加强制度建设,协调多方利益关系。互动机制的运行,应以利益为基础,通过制度建设,明确各省市、企业和个人在长江经济带生态环境保护中的权利和义务,协调好各主体间的利益分配,减少长江经济带各省市间环境保护协作阻力,形成该区域共抓环境保护的合力,实现长江经济带生态环境向好发展。

3.3 创新融资方式,完善环保补偿机制资金供给是推进长江经济带生态环境保护的重要保障。当前,我国的环保资金主要来源于政府拨款和社会捐赠,其中以政府拨款占大部分。在政府环境保护经费预算有限的情况下,为保障长江经济带生态环境治理顺利开展,必须创新环保资金的融资方式[20]。由于环境保护的公共物品特性,政府可以以社会治理人的身份,将环境保护作为一种投资行为,通过金融机构发行“绿色股票”,运用市场经济手段来实现“绿色股票”的增值,吸引社会群体参与生态环境保护[21]。此外,政府也可以以国家公信力和国家资源担保,发行“绿色债券”。这是最为直接和有效的融资方式,债券购买者一般不需要考虑投资风险,很多投资者也愿意购买这种政府债券。

环境保护补偿机制的实施以环保资金为基础,环保资金充足与否直接影响环境保护补偿机制的落实[22]。在当前以经济补偿作为环境补偿机制主要方式的情况下,多种融资方式并存更易于解决环保资金不足的问题。环保补偿是环保融资的重要目的,完善环保补偿机制是有效推进环境治理的重要策略[23]。首先,确定经济补偿的范围。在环境治理过程中,一些既得利益者为了获得更多的经济补偿,往往会通过虚报数据、违规赶建等方式来套取更多的政府经济补偿。为此,政府必须科学地制定经济补偿方案,明确经济补偿的范围。其次,实施多种环保补偿形式。环境的补偿应该打破以经济补偿为主的局面,政府可以建立土地置换、物资补偿、政策倾斜等形式的补偿方式,实现环境补偿方式的多元化。最后,加强环保补偿机制的配套建设。为确保环境补偿机制的有效执行,必须有相应的配套设施。补偿机制的配套由相关环境问题的延伸而定,以补偿主体为载体,其目的是为了使补偿方式更好地实施。

3.4 完善区域立法,推进环保监督升级长江经济带生态环境治理必须以法律为基础。当前,长江经济带生态环境保护是以《环境保护法》为指导。然而,面对定义宽泛的《环境保护法》和区域环境保护法的缺乏,政府治理长江经济带生态环境时行为受阻,因此,推动区域环境保护法立法工作迫在眉睫。近年来,制定《长江保护法》的呼声高涨,已有人大代表向国家提出议案,但相关立法工作进展缓慢。加快《长江保护法》的立法工作,对长江经济带的环境治理有着重要意义。水利部长江水利委员会作为长江流域治理的专设机构,应该成立《长江保护法》立法工作组,加强对长江保护立法的督促和调研,力争使《长江保护法》早日成法。

《长江保护法》立法是环保监督升级的关键。政府在进行环保监督过程中有法可依,不仅可以提高环境监督的权威性,还可以对各种环境污染行为或动机起到威慑作用。以立法手段推进环保监督升级,可以从以下几个方面着手。首先,加强对环境保护法律的宣传。在长江经济带环境保护过程中,政府要加强对《环境保护法》的宣传,使广大民众知法守法,自觉保护生态环境。其次,建立高素质的执法队伍。政府应建立一支知法懂法的高素质执法队伍,加强对长江经济带生态环境的监督,改变以罚代监的现象,使长江经济带环境保护呈现出预防为主、处罚为辅的局面。再次,完善环境监督主体。长江经济带生态环境保护的监督不应仅仅依靠政府,还应当积极调动社会力量参与长江经济带生态环境的监督,形成政府、社会群体、新闻媒体等多种主体共同监督的局面。各监督主体相互协作,使环境污染的制造者无处藏身,这样才能更有利于长江经济带生态环境的保护。最后,提高环境监督技术手段。在科技快速发展下,应当充分利用“互联网+”、大数据等手段来加强长江经济带生态环境保护的监督,促进环境保护的监督升级。

4 结语长江经济带生态环境事关中国经济发展的全局。在保护和治理的过程中,要贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,科学分析长江经济带生态环境面临的问题,将修复长江生态环境摆在压倒性位置,建立健全长江生态环境协同保护机制,共抓大保护,不搞大开发,努力把长江经济带建设成为水清地绿天蓝的绿色生态廊道和生态文明建设的先行示范带,不断满足人们群众对美好生活环境的需求。

| [1] |

习近平调研深入推动长江经济带发展并召开座谈会纪实[EB/OL].(2018-4-28)[2020-6-25].http://guoqing.china.com.cn/2018-04/28/content_50990669.htm.

|

| [2] |

吴瑞明, 胡代平, 沈惠璋. 流域污染治理中的演化博弈稳定性分析[J]. 系统管理学报, 2013, 22(6): 797-801. |

| [3] |

长江经济带[EB/OL].(2018-4-28)[2020-6-25].http://changjiang.chinadevelopment.com.cn.

|

| [4] |

中国共产党中央委员会.长江经济带发展规划纲要[R].2016.

|

| [5] |

王合生, 虞孝感. 长江经济带建设的可持续发展研究[J]. 长江流域资源与环境, 1998(1): 1-6. |

| [6] |

陈振明. 公共管理学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2005: 6.

|

| [7] |

董珍. 生态治理中的多元协同:湖北省长江流域治理个案[J]. 湖北社会科学, 2018(3). |

| [8] |

刘春湘, 李乐. 湘江流域协同治理缺失分析与因应之策[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2014, 43(3): 80-84. |

| [9] |

吕志奎. 美国州际流域治理中政府间关系协调的法治机制[J]. 中国行政管理, 2015(6): 24-28. |

| [10] |

曹飞. 流域治理中的地方政府行为研究[J]. 社会科学战线, 2012(10): 267-268. |

| [11] |

环保部: 十二五环保投资4.17万亿, 投入和需求差距仍大[N].科技日报, 2017-11-24(2).

|

| [12] |

郑晓, 郑垂勇, 冯云飞. 基于生态文明的流域治理模式与路径研究[J]. 南京社会科学, 2014(4): 75-79. |

| [13] |

郭文献, 付意成, 闫丽娟. 治理修复型水生态补偿问题分析[J]. 自然资源学报, 2013, 28(9): 1538-1546. |

| [14] |

王腊春, 史运良, 周寅康. 长江三角洲水环境治理[J]. 长江流域资源与环境, 2003, 12(3): 223-227. |

| [15] |

赵定涛, 洪进, 魏玖长. 我国流域环境政策与管理体制变革研究[J]. 公共管理学报, 2004, 1(3): 67-70. |

| [16] |

王俊敏, 沈菊琴. 跨域水环境流域政府协同治理:理论框架与实现机制[J]. 江海学刊, 2016(5): 214-219. |

| [17] |

任敏"河长制":一个中国政府流域治理跨部门协同. 的样本研究[J]. 北京行政学院学报, 2015(3): 14. |

| [18] |

水利部长江水利委员会.主要职责[EB/OL].(2019-12-30)[2020-6-25].http://www.cjw.gov.cn/zwzc/cjwjj/jgzn/.

|

| [19] |

王勇. 论流域政府间横向协调机制——流域水资源消费负外部性治理的视阈[J]. 公共管理学报, 2009, 6(1): 84-93. |

| [20] |

吕志奎. 第三方治理:流域水环境合作共治的制度创新[J]. 学术研究, 2017(12): 77-83. |

| [21] |

金正庆, 孙泽生. 生态补偿机制构建的一个分析框架——兼以流域污染治理为例[J]. 中央财经大学学报, 2008(1): 54-58. |

| [22] |

秦立春, 谢宜章, 傅晓华. 湘江水权交接生态补偿协同治理创新研究[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2015(3): 12-18. |

| [23] |

罗宏斌, 陈一真. 我国流域污染治理的体制机制创新研究[J]. 学术界, 2009(5): 188-192. |

2020, Vol. 22

2020, Vol. 22