1981年,Tarone等学者首次提出语类(genre)概念,认为语言的形式与功能是统一的,强调交际功能、内在信息与语言表达之间的关系[1]。Swales将语类界定为“话语社团专家公认的具有相同交际目的的一组交际事件” [2]48,强调话语社团的特定交际目的可以制约特定语类的建构形式、语篇内容和语言特征。交际目的相对一致的语类通常会拥有相对一致或相似的宏观结构和语言特征,掌握宏观结构有助于学习者理解特定语篇并提高写作质量[3]。摘要是“报告、论文的内容不加注释和评论的简短陈述。摘要应具有独立性和自含性,即不阅读报告、论文的全文,就能获得必要的信息” [4]。因此,摘要也被称为“迷你论文”(minipaper)[5],是学术语类的一个子语类,具有特定的、规范的图式结构(schematic structure),图式结构又可分解出可识别的功能层次(即语步)。语步(Move)是一个语言学概念,是“作者(说话者)用来实现语篇内部某一特定目的而采用的语篇单位” [6]。一个语步可以是一个或多个传递相似或相同交际信息的句子[2]76–79。属于同一语类的语篇通常会呈现相同或相似的语步模式。

本研究以我国石油天然气工程专业的实验型硕博士学位论文英语摘要为研究对象,自建语料库,分析相应的宏观构成要素,建构语步模式,以便为培养学生的学术英语能力、突破学术写作瓶颈提供借鉴。

1 文献综述 1.1 语类研究近年来,语类分析成为语言学界话语研究的热点问题。依据不同的研究主题和教学理念,语类分析主要分为三个学派:北美新修辞学派(NR:North American New Rhetoric Studies)、专门用途英语/学术用途英语学派(ESP: English for specific purposes/EAP: English for academic purposes)和系统功能语言学学派(Australian School/Systemic Functional Linguistics)[7]。尽管各学派对于语类的界定存在争议,在理论主张、分析视阈、研究重点、研究方法和实践应用等诸多领域各有侧重,但一致认为,语篇具有交际功能,特定语篇社团成员需遵循特定的规范规约以实现特定的交际目的。

学术语类是被学术话语社团理解并接受的“一种可识别的、内部结构特征鲜明、高度约定俗成的一套交际事件” [8],这就意味着:语类在话语社团内部具有高度相似性,相同或相似的交际目的决定了语篇的结构内容、组织形式和语言风格的选择。学术话语语类分析的目标就是在对某一学科领域进行大量语言取样的基础上,归纳该领域学术语篇所特有的形式和内容,从而“手把手地指导学生掌握学术论文的语类规约,并在规定的模式下学会有效的(学术)交际方式” [9]。国内外一些学者所展开的教学实证研究表明,语类分析对于培养学习者的语类意识、提高学术写作素养成效显著[10-18],具备语类能力的学生能够顺利完成学业,进而成功参与学术话语活动[7]。

1.2 语步研究学术话语语类的整体交际目标是通过一系列有其规约性的表述结构与序列得以达成的。为了进一步明晰这一序列,Swales、Bhatia等学者从语言学视阈出发,提出了“语步和步骤”(move and step)概念[2, 10]。语步是用于“表达相互关联的交际功能的话语或修辞结构” [19]。一个语步可以是一个或多个传递相似或相同交际信息的句子[2]76–79,每个语步既可以由一个或多个步骤来实现,也可以不借助步骤完成。不同功能的语步构成了文本完整的语篇结构。在特定的话语社团内部,语步具有高度相似性和稳定性,因此,交际目的相对一致的语类通常都拥有相对一致或相似的语步结构。首先建构语步模式的是Swales,他通过对110篇来自不同学科领域的学术期刊论文引言部分展开细致分析后,提出了引言的交际目的是“创建研究空间”(CARS: Creating A Research Space),并据此提出了引言部分的语步模型CARS模式,共3个语步,11个步骤,每一个语步包括不同的步骤[2]141。这一研究成果为学术语类的宏观语步结构研究奠定了良好的方法论基础。

1.3 摘要语步研究摘要是论文全文的“浓缩体裁” [2]179,在内容和结构上对正文语篇具有预示作用[2]179−181。为实现特定的交际目的,摘要成为一个步骤性、规约性很强的语类,其语步或步骤都有着独立且完整的交际功能。目前,国内外对论文摘要部分的语步研究分为两种子语类期刊论文和学位论文。

在期刊研究论文方面,Graetz建构了PMRC四语步模式[20],Bhatia和Martin提出了IMRC模式[10, 21],Nwogu建构了PMRD四语步模式[22],Swales、Swales & Feak以及Santos & Hyland提出了IPMPC五语步模式[19,23-24],Samraj提出了IMF三语步模式[25]①。Lores通过对应用语言学和语用学期刊论文的调查发现,该学科领域的摘要表现出IMRD和CARS兼有的特征[26]。研究表明,摘要部分因同属于学术论文这一宏观语类而具有一定的同质性,又因学科、语言背景、文化背景、研究实践、解决方案、社团属性等的不同而表现出动态变化性[2, 27]。

①注:PMRC(Problem–Method–Result–Conclusion);IMRC(Introduction–Method–Result–Conclusion);PMRD(Purpose–Method–Result–Discussion);IPMPC(Introduction–Purpose–Method–Product–Conclusion);IMF(Introduction–Method–Finding)。

关于学位论文摘要语步模式建构的成果并不多。叶云屏、柳君丽以“ProQuest欧美博硕士学位论文数据库”中的300篇科学技术、经济学与商学、社会科学三大学科博士学位论文摘要为研究对象,建构了博士学位论文摘要的七语步模型“引言—目的—方法—结构—结果—结论—评价”。他们指出,3组博士学位论文摘要的宏观结构具有较大相似性,且均以引言、目的、方法的语步使用频率最高[28]。但从他们的数据统计中可以看出,有些语步是非必要语步,如科学技术领域的结论语步(仅5%),经济学与商学领域的评价语步(仅12%),因此,该七语步模型的有效性值得商榷。俞碧芳顺应叶和柳的语步模型,同样选取“ProQuest欧美博硕士学位论文数据库”中400篇语言学、计算机科学、医学和经济学方面的博士学位论文摘要进行跨学科对比分析,发现样本的宏观结构同样具有较大的相似性,不过在语步出现顺序和频率方面表现出显著性差异。他还汇报了循环语步和逆序语步这两种非常规语步模式[29]。不过,其统计数据同样显示出有些语步为非必要语步,如计算机科学领域的“结论”语步(仅3%),经济学的“评价”语步(16%)和医学的“结构”语步(21%),这就意味着,七语步模式并不完全适用于这些学科。

总之,这些研究在一定程度上揭示了学位论文摘要的语篇深层交际目的和语步结构的共核部分,但是,研究样本本土性特征不强。此外,他们在选取研究样本时没有考虑作者的母语背景,也未限定所选样本的研究类型(如:理论型、综述型、实验型、描述型)。那么,中国博士生所撰写的实验型博士学位论文英语摘要是否也适用于七语步模型?我国实验型硕士学位论文英语摘要的语步结构是否会因社团属性而异?我国实验型硕博士学位论文摘要会呈现出什么样的语步模式?这些都是本研究将要回答的问题。

2 研究设计 2.1 语料库建设本研究语料库选取我国2016年—2019年间石油与天然气工程领域(以下简称“石工”)的200篇实验型硕博士学位论文英文摘要(各100篇)为研究样本② 。实验型研究论文是采用实验方法就科学领域的某一个专题进行研究,并对实验数据进行分析推理得出结论的论文[30]。按照学位分建硕士、博士两个子库(分别简称为CPGEEMA,CPGEEDA)③,基本信息见表 1。

② 每篇摘要都有相应编号,如:CPGEEMA-1表示硕士库的第一篇摘要,CPGEEDA-100表示博士库的第100篇摘要。

③所选用的样本均经过石工领域一位教授的认同。为保证客观性,样本中的语言错误予以保留。

| 表1 我国石工实验型硕博士学位论文英语摘要基本信息表 |

本研究采用语料库研究范式,结合定量研究和定性研究,对样本进行语步和构成要素的界定、统计和分析。首先,利用UAM Corpus Tool 2.8.12进行标注;然后,用AntConc提取数据;最后,用SPSS 17.0和Excel呈现数据。为确保语步和构成要素的属性和出现频率的准确性,采用三人交叉与多次评定相结合,要求三个评判者根据事先确定的语步和构成要素的界定条件独立评判。然后用信度测试公式R = n + K=[1 + (n − 1) + K]进行计算,其中,R为信度,K是平均相互同意度,n是评判者人数,得到的评判信度是R=0.913>0.90,说明本研究的统计数据具有可信度。为了观察我国石工硕博士学位论文英语摘要与国外相关领域博士学位论文摘要在语步构成要素和语步模式之间的异同,笔者还选用叶云屏和柳君丽[28]对100篇美国科学技术领域博士学位论文摘要(简称ASTDA)的研究发现作为参照。

2.3 研究问题本研究旨在回答以下三个问题:

(1)中国石工实验型硕博士学位论文英语摘要的语步构成要素有哪些?

(2)中国石工实验型硕博士学位论文英语摘要的语步模式是什么?

(3)中国石工实验型硕博士学位论文英语摘要的语步模式与美国科学技术领域博士学位论文摘要的语步模式有何异同?

2.4 语步和步骤的界定语步和构成要素(即步骤)是学术话语语类分析的出发点,步骤是语步的次级结构,一个语步可能由多个要素实现[2]76–79。为了回答中美硕博士学位论文英语摘要有何异同的问题,笔者在语步界定时主要参考了叶云屏和柳君丽提出的七语步模型[28],并结合研究样本以及前人建构的期刊论文摘要语步模式对各语步及其构成要素进行适当修正[19-26]。具体信息包括:

(1)引言语步聚焦研究背景,涉及研究领域、中心议题、研究意义、研究差距等。

例1 At present, associated gas recovery technologies in Changqing Oilfield are mainly practical engineering applications but lack theoretical supports.(CP GEEMA-13)(研究差距)

例2 At present, how to increase the yield of shale oil is still the main focus.(CPGEEDA-37)(研究领域)

(2)目的语步旨在表明作者意图,主要包括研究思路、技术设想、研究目的、研究问题、研究重点、研究假设、理论模型等。

例3 This paper aims at gas injection and flooding of the fault block 44 of Liuxi Oilfield.(CPGEEMA- 29)(研究目的)

例4 In this paper, the change of chemical structure of oil sands during pyrolysis was studied by means of modern instrumental analysis….(CPGEEDA-85)(研究问题)

(3)方法语步介绍如何开展研究,主要包括实验设计、数据采集、理论基础、研究方法、样品来源、实验过程等。

例5 The subject chose the density method to achie-ve online real-time measurement of moisture content of crude oil.(CPGEEMA-12)(研究方法)

例6 The pyrolysis experiments on the oil sands from Kazakhstan were carried out in a batch reactor.(CPGEEDA-97)(样品来源,实验设备)

(4)结构语步主要是勾勒论文框架。

例7 The main works and results are as follows: · · ·(CPGEEMA-37)

(5)结果语步呈现最重要的结果或发现,如展示数据、分析数据、解决途径等。

例8 When the temperature reached 500℃, the condensation reaction was completely dominated in the pyrolysis process.(CPGEEDA-17)(展示并分析数据)

(6)结论语步则是对研究结果的解释、推断或建议。

例9 From the analysis of FT-IR spectrum for asphaltene, it could be seen that the ultrasound irradiation could destroy the molecular structure of asphaltene, · · ·.(CPGEEDA-47)(研究推断)

(7)评价语步强调成果的创新意义、应用价值、应用前景或研究局限性。

例10 Due to its lower sintering temperature(800℃), the manufacturing cost of the drill bit can be saved, so the pre-alloyed diamond-impregnated diamond drill bits have broad prospects in the future.(CPGEEMA-20)(应用前景)

例11 The work here enriches the relevant theories of unstable percolation, and provides a certain of theoretical guidance for reasonable and efficient development of tight gas reservoirs.(CPGEEDA-39)(成果意义)

2.5 语步及其构成要素统计摘要中,某个语步有可能会多次出现,但仅统计为一次[22,31-33]。构成要素亦照此统计。语步在摘要中出现的频率可被分为必要性语步(obligatory;100%)、准必要性/基本稳定性语步(quasi-obligatory/largely stable;51~99%)和选择性语步(optional;小于50%)等三种类型[34]。本研究将出现频率大于50%的语步或构成要素视为具有普适性的宏观结构特征,以建构中国实验型硕博士学位论文英语摘要的语步模型。

3 结果与讨论 3.1 语步构成要素数据统计显示,中美学位论文英语摘要的语步构成要素存在共性和差异性(表 2)。

| 表2 中美学位论文英语摘要的构成要素统计表 |

表 2显示,CPGEEMA和CPGEEDA都出现了ASTDA中的构成要素,尤其是研究领域、研究问题、研究思路、实验过程、报告实验结果和得出研究结论的出现频率均高于ASTDA,且都大于50%,属于“(准)必要”要素,说明它们是科学研究领域的语步共核成分。实验型论文无论是检验已知理论、探究未知信息还是提出新的假说,研究方法和实验过程都是保证实验具备可复制性的必要条件。而“建立理论模型”的出现频率(分别是2%和31%)低于50%,且远低于ASTDA(62%),为“选择性”要素。这可能是研究样本不同所致。实验型研究是基于实验的观察测定,聚焦实践,并不强调理论模型,而叶云屏和柳君丽[28]的样本中很可能混有思辨型、理论型、综述型、实验型等多元子语类,从而导致了该要素成为“准必要”要素。然而,CPGEEMA和CPGEEDA中应用价值和应用前景的出现频率(分别是8%/23%和5%/10%),远低于ASTDA(分别是58%和44%)。笔者认为,这可能是受中西方思维方式的影响。中国学生受传统思维重视悟性的影响,表现出“读者负责型”写作特征,“书不尽言,言不尽意”“交际过程强调听者/读者自行填补说者/作者言语中缺失的信息” [30];而美国学生则表现出“作者负责型”的写作特征,显性而充分地传递个人观点。然而,对于本应凸显应用价值的实验型论文而言,这么低的频率显然是不恰当的,这也说明我国硕博士研究生普遍缺乏对研究成果的合理评判,未能深化研究意义和价值,也未能主动建构个人学术身份,以积极推销个人研究成果。

本研究补充的构成要素中,研究意义、研究方法、研究数据、推断结果等的出现频率都大于50%,可以认定是实验型论文摘要的准必要要素。研究材料和数据采集呈现出的低频现象可能是因为这两个构成要素需要描述详细信息,而摘要是论文内容的简单概括陈述,故未被我国硕博士研究生普遍采用。“方法”语步中“理论基础”和“评价”语步中“理论价值”出现的低频现象与“目的”语步中“建立理论模型”的低频现象以数据(低频)为媒介相互印证、相互呼应,表明我国硕博士研究生并未将实验研究结果上升到理论层面。

CPGEEMA和CPGEEDA中各个构成要素的使用频率之间并没有出现“(准)必要”要素和“选择性”要素之间的跨越,这说明我国硕博士研究生基本上都认同实验型学位论文摘要的宏观结构特征。笔者通过对国内一些高校研究生培养方案的调查发现,硕博士学位论文英语摘要的写作要求大同小异。例如,中国石油大学规定“摘要应反映论文所研究的问题及其目的和意义,表明论文的基本思路和逻辑结构,论述论文的主要方法、内容、结果和结论” [35]。此外,博士论文摘要还要求“突出论文的主要创新之处,包括在选题、研究角度、研究思路、主要观点、研究方法和资料获取等方面所作的创新性或创造性工作” [35]。不过,CPGEEDA并未凸显“呈现创新成果”(仅7%)。

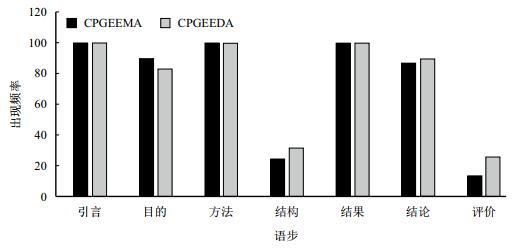

3.2 语步模式卡方检验结果(χ2=22.75,d f =20,p=0.301)显示,CPGEEMA和CPGEEDA在引言、目的、方法、结构、结果、结论和评价这七个语步的使用频率方面无显著差异,表明实验型论文摘要不受学位差异的影响,但因研究类型和母语思维的影响而在宏观结构上表现出较大相似性(图 1)。

|

| 图1 中国实验型硕博士学位论文英语摘要语步出现频率统计 |

从语步使用频率看,CPGEEMA和CPGEEDA中的引言语步、方法语步和结果语步的使用频率全部达到100%,为必要语步。其中,引言语步的高频率存在可能是因为:一方面,硕博士研究生在撰写英语摘要时受汉语思维和文化的影响。汉语思维方式呈螺旋形,偏向由表及里、循序渐进的论述方式,而国内英文摘要多是中文摘要的照搬和对译,如外文摘要与中文摘要的内容应完全一致[36]。英文摘要的内容必须与中文摘要的内容相对应,但也不是逐字翻译[35]。另一方面,引言总揽全文,研究背景为引出研究问题作铺垫。尽管在学位论文规范中没有明确规定,但引言已成为国内高校学术论文写作约定俗成的构成要素。方法语步和结果语步的高频率存在,则因为实验型论文是在特定条件下研究者通过实验观察、发现、探究相关规律的论文。实验方法是判断实验结果能否被重复的保障,实验结果则是实验方法下产生的某种现象或结果,两者相辅相成,因此,是必要语步。

目的语步的出现频率均超过80%,为高频准必要语步,这可能是出于我国部分高校硕博士学位论文写作指南的要求。例如,中国石油大学明确指出“摘要应反映论文所研究的问题及其目的和意义” [35]。

结构语步和评价语步的出现频率均低于50%,为选择性语步。这可能是因为实验型论文摘要的逻辑结构基本上顺应研究设计或实验顺序,没有必要再次勾勒论文框架。评价语步的低频率有可能是作者为了避免主观性而采取的语言策略,但也可能是受汉语思维模式的影响,论文作者未能有效承担自己的义务去显性评价研究的具体价值,从而丧失了建构个人身份的机会。

依据Lim[34]提出的分类标准,本研究将出现频率大于50%的语步或构成要素视为我国实验型硕博士学位论文英语摘要的语步模型(表 3)。

| 表3 中国硕博士学位论文英语摘要的语步结构及构成要素 |

概而言之,我国实验型硕博士学位论文英语摘要没有因学位不同而出现明显差异,均呈现出五语步模式,即“引言—目的—方法—结果—结论”,与一些学者所建构的期刊论文摘要IPMPC五语步模式一致[19,23-24]。这说明我国硕博士学位论文英语摘要表现出与英语期刊论文摘要一致的语步共核特征。

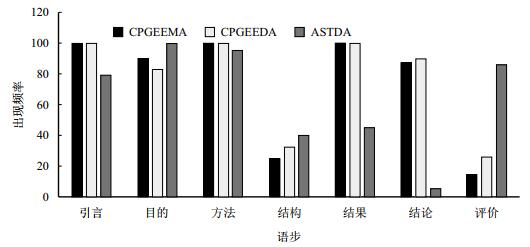

3.3 中美硕博士学位论文英语摘要语步模式对比中国硕博士学位论文英语摘要与美国科学技术领域博士学位论文摘要的语步使用频率存在共性和差异性(图 2)。

|

| 图2 中美硕博士学位论文英语摘要的语步出现频率 |

共核性表现为,在CPGEEMA、CPGEEDA和ASTDA中,“结构”语步的使用频率均低于50%,为选择性语步;“引言”“目的”和“方法”语步的使用频率均大于50%,为准必要语步。不过,CPGEEMA和CPGEEDA中的“引言”“方法”和“结果”语步为必要语步(使用频率均为100%),而ASTDA则视“目的”为必要语步(100%)。这可能是因为社会文化背景差异以及研究样本语类不完全一致所致,而且我国大多数高校都要求学位论文需首先介绍研究背景,因而“引言”成为必要语步。

本研究探讨的石工领域是科学技术的子领域,但从研究内容和研究方法上看,实验型、思辨型、理论型和综述型论文是论文的子语类,其共性和差异性是共存的,尤其是实验型论文摘要应聚焦“方法”和“结果”。而ASTDA的“结果”语步使用频率仅为45%,为选择性语步。CPGEEMA和CPGEEDA中的“结论”语步使用频率都高于50%(分别是86%和90%),而ASTDA的仅有5%,表现出显著性差异。这可能是同一学科领域的子语类差异所致,如前文所述,笔者将研究样本控制在同一个子语类下,减少了干扰因素。实验型研究的本质特征就是由个别推出一般,始于观察,终于总结。然而,相较于ASTDA(86%),CPGEEMA和CPGEEDA显著少用“评价”语步(14%和26%),可能是中国硕博士研究生不了解“评价”功能而导致,因为实验型论文通常会具有一定的应用价值或应用前景,适度评价有助于建构良好的个人学术身份,凸显个人学术成果的价值。

4 结语本研究从语类分析视域,以200篇我国石油天然气工程专业的实验型硕博士学位论文英语摘要(各100篇)为研究对象,通过统计分析语步及其构成要素的使用频率,建构了“引言—目的—方法—结果—结论”五语步模式。研究发现:

(1)我国硕博士学位论文英语摘要的构成要素基本一致,因同样的社会文化背景、学科领域和研究类型而表现出同质性,没有因学位差异而表现出差异性。

(2)我国硕博士学位论文英语摘要均使用“引言—目的—方法—结果—结论”的五语步模式。这说明,相同的社会文化、学科领域和研究类型具有相似甚或相同的交际目的,促使学生作者采用同样的语篇策略,从而使语篇呈现出相同的宏观结构类型和序列。这符合语类分析的初衷显性描述语篇的组织方式。

(3)本研究建构的中国学位论文英语摘要五语步模式与叶云屏和柳君丽[28]建构的美国博士学位论文摘要的七语步模式不同,这可能是受到社会文化差异的影响,也可能是因为本研究严格限定了样本的研究类型。那么,研究类型是否会对相同学科领域或不同学科领域论文的语步模式产生有效影响?这将是未来研究的重点。

语类分析的目的是服务教学,因为它能够为特定的写作任务提供适切的语篇布局、逻辑顺序和语言选择。在目前学科交叉融合的发展趋势下,明确实验类学位论文英语摘要的语步模式,有益于人文社会科学、医学、理工科等诸多学科领域学生在撰写此类摘要时“言之有序”,在布局谋篇上更合理周密,结构更利落严谨,内容更全面详实。

| [1] |

Tarone E, Dwyer S, Gillette S, Icke V. On the use of the passive in two astrophysics journal papers[J]. English for Specific Purposes, 1981(1): 123-140. |

| [2] |

Swales J M. Genre analysis:English in academic and research settings[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

|

| [3] |

Kintsch W, van Dijk T A. Toward a model of text comprehension and production[J]. Psychological Review, 1978, 85(5): 363-394. DOI:10.1037/0033-295X.85.5.363 |

| [4] |

科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式GB7713-87[S].1987.

|

| [5] |

Day R. How to write and publish a scientific paper[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1998: 34.

|

| [6] |

Henry A, Roseberry R L. An evaluation of a genre-based approach to the teaching of EAP/ESP writing[J]. TESOL Quarterly, 1998, 32(1): 147-156. DOI:10.2307/3587913 |

| [7] |

Hy on, S. Genre in three traditions:implications for ESL[J]. TESOL Quarterly, 1996(4): 693-722. |

| [8] |

Bhatia V K. Worlds of written discourse:a genre-based view[M]. London: Continuum, 2004: 23.

|

| [9] |

Swales J M. Aspects of article introductions[M]. Birmingham: University of Aston in Birmingham, Language Studies Unit, 1981: 17.

|

| [10] |

Bhatia V K. Analyzing genre:language use in professional settings[M]. London: Longman Press, 1993: 347-358.

|

| [11] |

Swales J M, Feak C B. Academic writing for graduate students[M]. Ann Arbor, Michigan: The University of Michigan Press, 1994: 3-6.

|

| [12] |

Swales J M, Feak C B. English in today's research world:a writing guide[M]. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2000: 203-276.

|

| [13] |

Ramanathan V, Kaplan R B. Genres, authors, discourse communities:theory and application for L1 and L2 writing instructors[J]. Journal of Second Language Writing, 2000, 9(2): 171-191. DOI:10.1016/S1060-3743(00)00021-7 |

| [14] |

Devitt A. Writing genres[M]. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 2004: 191-219.

|

| [15] |

Stoller F, Robinson M. Chemistry journal articles:an interdisciplinary approach to move analysis with pedagogical aims[J]. English for Specific Purposes, 2013, 32(1): 45-57. DOI:10.1016/j.esp.2012.09.001 |

| [16] |

熊淑慧, 邹为诚. 什么是学术英语?如何教?——一项英语专业本科生"学术英语"的课堂实验研究[J]. 中国外语, 2012(2): 54-64. DOI:10.3969/j.issn.1672-9382.2012.02.011 |

| [17] |

黄洁, 周统权, 王微萍. 基于语类的英语学术论文写作教学路径研究——以"文献综述"写作教学为例[J]. 外语界, 2016, 173(2): 69-78. |

| [18] |

周祥. 悉尼学派语类教学法对大学英语写作教学之启示——"以读促学"与王初明"以写促学"的结合[J]. 西安外国语大学学报, 2017, 25(1): 72-77. |

| [19] |

Swales J M. Research genres:explorations and applications[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004: 228.

|

| [20] |

Graetz N. Teaching EFL students to extract structural information from abstracts[C]//Pugh A K, Ulijn J M (eds.). Reading for Professional Purposes. Leuven, Belgium: ACCO, 1985: 123-135. https://www.researchgate.net/publication/234598950_Teaching_EFL_Students_to_Extract_Structural_Information_from_Abstracts

|

| [21] |

Martin P M. A genre analysis of English and Spanish research paper abstracts in experimental social sciences[J]. English for Specific Purposes, 2003(1): 25-43. |

| [22] |

Nwogu K N. The medical research paper:structure and functions[J]. English for Specific Purposes, 1997, 16(2): 119-138. DOI:10.1016/S0889-4906(97)85388-4 |

| [23] |

Swales J M, Feak C B. From text to task: petting research on abstracts to work[C]//Miguel F, Ruiz-Garrido, Palmer, Silveira J C, Inmaculada Fortanet-Gómez(eds.). English for Professional and Academic Purposes. Amsterdam, New York: Rodopi, 2010: 167-180.

|

| [24] |

Santos M B, Hyland K. The textual organization of research paper abstracts in applied linguistic[J]. Text, 1996(16): 481-499. |

| [25] |

Samraj B. Disciplinary variation in abstracts: The case of wildlife behavior and conservation biology[C]//Flowerdew J.(ed.).Academic Discourse. London: Pearson Education Limited, 2002, 40-56. https://www.mendeley.com/catalogue/3a0c13f0-3d1d-3e83-a844-10b4a5268383/

|

| [26] |

Lores R. On RA abstracts: from rhetorical structure to thematic organization[J].English for Specific Purposes, 2004, (23)3: 280-302. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889490603000528

|

| [27] |

Berkenkotter C, Huckin T N. Genre knowledge in disciplinary communication-cognition/culture/power[M]. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1995: 52.

|

| [28] |

叶云屏, 柳君丽. 博士学位论文摘要的跨学科语类分析对EAP教学的启示[J]. 外语界, 2013(4): 81-89. |

| [29] |

俞碧芳. 基于语料库的跨学科博士学位论文摘要的体裁分析[J]. 当代外语研究, 2016(1): 31-40, 90. |

| [30] |

王淑雯, 何晟. 中美学者英语研究论文的语境文化特征对比研究——以石油天然气实验研究论文为例[J]. 外语界, 2018, 184(1): 88-96. |

| [31] |

Kanoksilapatham B. Distinguishing textual features characterizing structural variation in research articles across three engineering sub-discipline corpora[J]. English for Specific Purposes, 2015, 37: 74-86. DOI:10.1016/j.esp.2014.06.008 |

| [32] |

Tessuto G. Generic structure and rhetorical moves in English-language empirical law research articles:Sites of interdisciplinary and interdiscursive cross-over[J]. English for Specific Purposes, 2015, 37: 13-26. DOI:10.1016/j.esp.2014.06.002 |

| [33] |

Ye Y P. Macrostructures and rhetorical moves in energy engineering research articles written by Chinese expert writers[J]. Journal of English for Academic Purposes, 2019, 38: 48-61. DOI:10.1016/j.jeap.2019.01.007 |

| [34] |

Lim J M H. Formulating research questions in experimental doctoral dissertations on Applied Linguistics[J]. English for Specific Purposes, 2014, 35: 66-88. DOI:10.1016/j.esp.2014.02.003 |

| [35] |

中国石油大学硕博士研究学位论文写作指南[EB/OL]. (2017-01-02)[2020-01-20]. http://www.cup.edu.cn/graduate/degree/papermanual/.

|

| [36] |

西南石油大学研究生专业学位硕士学位论文撰写规范(试行)[EB/OL]. (2013-03-04)[2020-01-20]. https://www.swpu.edu.cn/gs/info/1087/1276.htm.

|

2020, Vol. 22

2020, Vol. 22