在竞争日趋激烈的动态环境下,如何使组织永葆灵活性与创造力,既需要管理者的英明领导与高明部署,更需要员工的直言进谏与管理者的合理纳谏。已有研究表明,员工建言行为能为组织输入源源不断的智力资源,有助于提高组织的学习氛围与创新活力,是组织作出正确决策和提升创新绩效的关键驱动力[1]。员工建言行为是基于个体与组织共同发展而提出的建设性意见、想法和建议。对于大多数员工来说,建言行为是一种角色外行为,容易受到上级领导管理风格和自身职业观念的双重影响。那么,何种领导风格能够有效打破员工“沉默是金”与“言多必失”的固化思想呢?

古有“严师出高徒”,今有“棍棒之下出孝子”。威权文化作为中国五千年文化的重要代表,对个体心理认知和角色行为的影响根深蒂固。然而,现有研究多笼统地将威权领导视为一种盛气凌人和独断专行的负向控制型领导行为,主要强调威权领导的阴暗面和破坏性力量,导致理解的片面性和局限性,而忽略了威权领导“存在即合理”的完整意涵及其可能存在的光明面和正能量。威权领导一定会导致个体消极的自我认知与组织行为吗?更进一步地,威权领导一定会抑制员工的建言行为吗?对此,学术界的研究结论并未达成一致。景保峰[2]研究表明,威权领导对员工建言(促进性—抑制性建言)具有显著负向影响。而沈翔鹰、穆桂斌[3]则得出了同预期假设相反的研究结论,认为威权领导对员工建言行为居然具有积极的促进作用。由此可见,威权领导与员工建言行为之间并非仅存在简单的负向相关关系,威权领导是否具有双面人效应亟待深入探讨。周婉茹等[4]打破常规思维,重新审视威权领导的内涵,并根据控制焦点的不同,将其划分为控制人的专权领导和控制事的尚严领导。已有研究也表明,专权领导对员工创新行为、工作绩效等积极行为与结果存在显著的负向影响,而尚严领导则对其产生显著的正向影响[5-6]。这为打开威权领导这一潘多拉的魔盒提供了重要思路。基于此,本研究拟探讨的第一个问题是:双元威权领导(专权—尚严)是否对员工建言行为起到不同的影响效果,即探讨威权领导对员工建言的双刃剑效应是否存在。

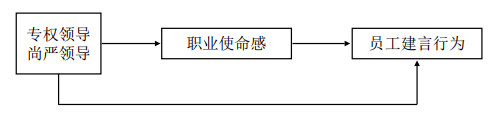

“不忘初心,牢记使命”是组织永葆青春活力的重要法宝,更是每个职场人员坚定不移的工作信念。职业使命感是个体从事特定领域工作的价值诉求与根本乐趣[7],更是个体实现自我价值的内在驱动力。具有较高职业使命感的员工能强化自身的工作意义感,将自我价值实现与组织发展紧密联系,从而激发自身强大的行为动力,如建言行为。威权领导强调领导者自身的权威性和对下属的控制性。已有研究多从心理安全感[8]、自我效能感[9]、组织自尊[2]和心理授权[10]等心理认知视角来解读威权领导对员工建言行为的内在作用机制,但还尚未有学者探讨职业使命感在威权领导与员工建言行为之间发挥的重要作用。自我决定理论指出,个体的自主性是内在动机与外在动机的连续体,有利于促进个体的组织公民行为, 而高自主性则说明了个体在实际工作中主要受其内在动机的驱使[11]。该理论还指出,个体的自我决定行为(如建言行为)主要受其内在动机的直接驱使[12],而职业使命感无疑是个体开展工作的重要内在动机。心理学研究认为,个体的工作动机与组织行为受到自身和外界环境因素的共同影响,而威权领导作为重要的领导管理风格,势必会影响到员工的职业理念与组织行为。基于此,本研究拟探讨的第二个问题是:职业使命感是否在双元威权领导(专权—尚严)与员工建言行为之间起到重要的传导作用,即探讨职业使命感的中介效应是否存在。

1 理论基础与研究假设 1.1 双元威权领导与员工建言行为威权领导是家长式领导三维度中最清晰鲜明的领导风格,它强调领导者的绝对权力与威严,领导者通过严格控制下属以强制下属无条件服从命令[13]。威权领导通常在日常管理工作中表现为独断专行、印象整饰、谆谆教诲和操纵控制四大典型特征[5]。以往研究大多表明,这些特征会导致下属的心理契约破裂,往往表现出负面的工作态度与角色行为。

然而,随着时代的变迁和人们工作价值观的转变,威权领导的独断专行和操作控制已经不能适应和满足动态变化的组织发展需求,更与新时代员工的工作价值观脱离甚远。特别是高知识水平、高价值追求与高自由管理的青年员工,他们深受中西方民主文化的影响,这使他们在以往威权领导风格下表现出的被动顺从工作价值观逐渐出现松动。以往关于威权领导对员工积极行为的研究结论尚未达成一致,而导致这种矛盾结论的重要原因可能是尚未真正弄清楚威权领导的完整内涵,对其概念界定还存在某些模糊之处,这值得深入挖掘。专权领导强调领导者的自身权威性,并通过其操控手段强制下属无条件服从命令,常常表现出独断专行和强控制等行为。而尚严领导则强调领导者按章办事,严格监督下属的任务履行情况,使下属在组织规范的约束下达成任务目标,不仅可以提高下属的工作绩效,还可以提高下属的自我要求与工作敬业度。即尚严领导者常常表现出印象整饰和谆谆教诲等行为。

基于上述概念及其相关研究可知,以往研究将威权领导笼统地视为独断专行的负向领导行为似乎存在以偏概全之疑。而根据控制焦点的不同,将其划分为控制人的专权领导和控制事的尚严领导,实则更有利于全面理解威权领导的整体内涵。在实际工作中,专权领导与尚严领导在控制内涵上表现出的显著差异性,可能会对员工建言行为起到截然不同的作用效果。专权领导强调控制员工本身,控制目的在于巩固自身权威,下属不可触犯,这种领导行为会导致员工心理契约破坏、人格自尊受损。而尚严领导则强调控制员工开展的任务全过程,控制目的在于规范下属行为,以高效完成工作任务。这种领导行为要求下属严格遵守组织规章制度,领导者扮演的是监督与把关的角色,但并不会伤害员工个体的人格自尊。

1.1.1 专权领导与员工建言行为建言行为是一种能提升组织效能的自发性行为[14],兼具有效性与风险性双重属性[15]。所谓有效性是指建言内容是否能令建言主体与其所在组织发生积极改变,如提高组织绩效。而风险性是指建言是否会对建言主体产生一定威胁,如得罪领导而受到处罚。正是由于建言行为所具有的有效性与风险性而导致的不确定性,致使员工建言行为需要得到上级领导的支持信任与友善对待。然而,专权领导者拥有极大的权力控制欲望,为了维持和巩固现有的权力距离优势,往往选择特立独行而不轻易向下属透露组织重要讯息,喜欢独揽大权而极少向下属授权,甚至密切监视下属的言行举止以确保其领导地位不受影响[4]。在这种领导风格下,下属的自尊和人格受到大大折损,也因此会心生畏惧心理而缺乏工作自主性、安全感与个人掌控感[16],进而降低了自身的自决感[4]。这显然不利于下属提出建言行为。基于社会交换理论的互惠原则,下属只有在获得利益时或者感知到对方对自己友善时,才会向对方表现出积极的建设性行为[17]。而专权领导风格在上下级之间形成了巨大的沟通隔阂与权力落差,二者之间仅能形成一种短期的工具性交换关系,而永远无法建立起长期稳定的互惠互利关系[18],下属往往会表现为“当一天和尚撞一天钟”和“得过且过”的工作状态,从而减弱了下属的角色外行为,如建言行为。此外,专权领导者目空一切,只进行由上而下的单向沟通,从不咨询、考虑和采纳下属的任何意见[19],甚至会斥责或打击下属的表现欲,以确保自己的核心地位不受威胁。下属对领导决定的任何想法与感受,领导皆视而不见、听而不闻或是不予理会[20]。因此,为了避免建言行为可能带来的潜在性风险,下属会更多地表现为“知而不言”的沉默行为。基于此,本研究提出如下假设:

H$_{1a}$:专权领导显著负向影响员工建言行为。

1.1.2 尚严领导与员工建言行为与专权领导截然不同的是,尚严领导强调领导者对事物的控制,领导对下属工作任务进行实时监控、严格要求绩效及维护组织规范时,会引发下属较高的自我要求与工作敬业度[4],下属会因此将个体认知内化为组织价值观而产生较高的价值契合感,从而将个体职业生涯发展与组织目标实现紧密相连。当员工与组织价值观达成一致时,通过建设性的角色外行为为组织发展做出贡献的可能性就越大[21-22]。此外,“无规矩不成方圆”,尚严领导者为下属提供工作指导、明确工作目标,并根据组织规范与组织纪律严格约束下属行为,同时授予下属一定的工作权限,尤为重视下属工作意义感与重要性的塑造。基于社会交换理论,下属获得组织的信任支持与授权后,为了维持目前的高质量关系和报答组织栽培,下属会超越角色界限,实施有助于组织发展的角色外行为,如建言行为。最后,尚严领导会向下属阐述清楚的工作流程、严明的纪律、组织的规章制度、组织核心价值以及规范法令,甚至组织的生产与策略目标等。在这样严密的管理流程与缜密的指导思维下,下属从事建言行为的风险性和不确定性会降低,这种心理安全可以显著提高下属的建言行为[23]。基于此,本研究提出如下假设:

H$_{1b}$:尚严领导显著正向影响员工建言行为。

1.2 职业使命感的中介作用使命感概念最早源于宗教领域,意为“被上帝感召”[24],是指个体基于虔诚的宗教信仰而甘愿承担道德责任的一种价值追求[25]。随后这一概念又被延伸到至世俗领域,以职业使命感这一形式呈现,指个体在职业生涯发展中将所从事的职业视为自我实现或快乐自主追求的内驱力[26],由外部召唤、目标意义感和亲社会动机三种动机成分构成[27]。《无常经》有云:“世事无相,相由心生”,强调个体对事物的理解由其内在动机所决定。自我决定理论进一步指出,个体获得高水平内部动机的前提条件是其基本心理需要(自主、胜任、关系)得以有效满足,进而提高自身做出角色外行为的积极性,如建言行为[28-29]。

专权领导作为一种负向的控制型领导,强调对下属的绝对控制[4],扼杀了下属的主动性和创造性,无法满足下属自主、胜任和关系的基本心理需求,甚至严重破坏了下属的心理契约。鉴于此,下属可能不会冒着被处罚的风险超出角色界限做出更多的角色外行为,从而选择沉默行为。首先,专权领导严密控制所有重要讯息,包揽大小事物而拒绝与下属互动沟通,同时极少授权而导致下属无法参与组织决策而只能被动工作,毫无任何工作自主性可言[16]。这导致下属的自主心理需求遭到破坏,而削弱了下属的工作意义感。其次,在专权领导管理风格下,下属与领导之间由于存在悬殊的沟通隔阂与权力差距,导致下属本能地趋利避害而表现为得过且过的工作不作为,以尽可能维持目前稳定的短期工具性关系。再次,在专权领导的负面压力下,下属的人格自尊受到严重损耗而导致个体较低的控制感。这导致下属的胜任需求无法得以满足,从而削弱了下属的工作成就感。最后,专权领导者只进行自上而下的单向沟通,容易导致沟通障碍而影响上下级关系。同时,专权领导者与下属保持过度距离,仅限工作上的正式关系而漠视“非正式关系”,容易造成下属的低归属感。这导致下属的关系需求无法得以满足,而削弱了下属的职业忠诚度。基于此,本研究提出如下假设:

H$_{2a}$:专权领导显著负向影响职业使命感。

根据自我决定理论,个体的自我决定行为主要受其内在动机的直接驱使[12],内在动机越弱,其实施角色外行为(如建言行为)的可能性就越小。当下属的职业使命感越弱时,下属会感觉自己是组织的“圈外人”而导致较低的工作激情,对工作角色所赋予的意义感降低[30]、自我价值感受损[4],进而很少愿意做出超出本职工作以外的建言行为。即专权领导降低了下属的职业使命感,进而抑制了员工的建言行为。基于此,本研究提出如下假设:

H$_{3a}$:职业使命感在专权领导与员工建言行为之间起中介作用。

尚严领导作为一种正向的约束型领导,强调对下属执行任务的过程监控[4],领导者与下属共同参与决策并适度授权,能够使下属的自主、胜任和关系的基本心理需求得以满足,降低下属从事工作的不确定性和不安全感,提高下属的内部工作动机。鉴于此,下属为了实现个体职业生涯发展和组织战略目标,以满足其自我实现需要,会更乐于超越角色界限表现出更多的角色外行为,如选择建言行为。首先,尚严领导者以实现任务目标为导向,以组织规范为准则,通过向下属授权与共同决策等方式,辅助下属以保证组织目标的顺利达成。这能有效满足下属的自主心理需求,增加下属的工作参与感与工作意义感。其次,在尚严领导者绩效要求和高标准设定下,实现这一挑战性任务后能获得职业晋升和提高职业意义感、成就感[31],进而提高下属的控制感。这能有效满足下属的胜任需求,激发下属实现组织目标的内在驱动力。最后,尚严领导者赋予下属一定的工作任务与绩效要求时,通过监督、参与和授权等形式与下属保持密切联系,下属更倾向于感知到组织的支持和领导者的关注,而表现为较高的职业归属感和工作忠诚度。这能有效满足下属的关系需求,提高下属的工作敬业度,从而激发自身的亲社会倾向[32]。基于此,本研究提出如下假设:

H$_{2b}$:尚严领导显著正向影响职业使命感。

角色外行为的特点直接决定着其实施的关键性在于个体内在动机的有效满足。个体的这种内在动机越强,其实施角色外行为(如建言行为)的可能性就越大。当下属具有较强的职业使命感时,会以领导者的工作价值和任务目标为依据,与组织形成利益共同体,即下属会将自己视为组织的“圈内人”而产生较高的工作热情,不仅增强了自身的自我效能感[33]与工作意义度,还会驱使自己为实现自我价值而不懈努力[34],从而更乐于超越角色界限而表现出更多的角色外行为,如建言行为。即尚严领导强化了下属的职业使命感,进而促进了员工的建言行为。基于此,本研究提出如下假设:

H$_{3b}$:职业使命感中介了尚严领导对员工建言行为的影响。

综上,本研究的研究模型如图 1所示。

|

| 图1 理论模型图 |

本研究采取实地问卷调研和问卷星网络问卷形式采集数据。实地调研的范围局限在安徽省内的数十家企业,其中包括合肥、芜湖、阜阳等城市;而问卷星问卷则委托课题组导师资源帮忙转发扩散,邀请相关职业人员填写网络问卷。本次调研共成功收回322份问卷,剔除缺项、乱填等无效问卷后,有效问卷为259份,有效率达80.43%。

样本情况如下:性别方面,男性占51.4%,女性占48.6%,性别比例基本持平;年龄方面,25岁以下占37.1%,26$\sim$30岁占33.2%,30$\sim$40岁占25.1%,40岁以上占4.6%,调研对象大多为青年群体;工作年限方面,3年以下占39.8%,3$\sim$5年占35.5%,6$\sim$8年占13.1%,8年以上占11.6%;学历水平方面,专科及以下占44.0%, 本科占40.5%,硕士及以上占15.5%;工作岗位方面,一般员工占72.2%,基层管理者占17.4%,中层管理者占8.5%,高层管理者占1.9%。

2.2 测量工具本研究中双元威权领导的测量采用周婉茹等[4]开发的量表,其中有8个条目描述专权领导,如“领导会贬低我在工作中的贡献”等;10个条目描述尚严领导,如“领导要求我严守任务执行的准则”等,其克隆巴哈系数分别为0.912、0.905。职业使命感的测量采用Dik等[27]开发的Calling and Vocation Questionnaire(CVQ)量表中的Present Calling(PC)部分,即使命存在子量表,包括外部召唤、目标意义感和亲社会动机三个维度,共12个条目,每个维度由4个条目来测量,每个维度的示例条目如“我的工作帮助我实现我的人生目标” “我的事业是我人生意义的重要组成部分”与“我的工作对公共利益有益”,该量表的克隆巴哈系数为0.942。员工建言行为的测量采用Liang等[35]开发的量表,共10个条目,包括促进性建言和抑制性建言两个维度,每个维度由5个条目来测量,每个维度的示例条目如“我主动提出建设性意见以帮助组织实现目标”和“即使有不同意见,我也坦诚面对可能损害组织利益的问题”,该量表的克隆巴哈系数为0.951。上述变量均采用5点式积分法测量,从“非常不同意”到“非常同意”参照以往同类型的研究,将性别、年龄、工作年限、学历水平、团队规模和岗位作为本研究的控制变量。

2.3 数据分析与研究结果 2.3.1 同源方差检验为了尽可能避免同源方差严重的问题,在发放问卷之前告知测试者,本次问卷仅用于学术研究,不涉及任何私密问题且对问卷内容严格保密。但由于问卷均由员工个人填写,所以本研究采用Harman单因子检验方法检验同源方差是否严重。结果显示,单一因子模型在未旋转的情况下,得到9个大于1的主成分共解释了75.071%的变异,析出的第一个因子方差贡献率为28.647%,小于75.071%的二分之一,且小于Harman的阈值30%。这表明同源偏差在可接受范围之内,可以进行接下来的研究。

2.3.2 描述性统计借助统计软件SPSS24.0对本研究中的四个核心变量之间的相关性进行分析,结果如表 1所示。统计分析表明:尚严领导与职业使命感显著正相关(β=0.651,P<0.01);尚严领导与员工建言行为显著正相关(β=0.574,P<0.01);专权领导与职业使命感显著负相关(β=-0.452,P<0.01);专权领导与员工建言行为显著负相关(β=-0.289,P<0.01);职业使命感与员工建言行为显著正相关(β=0.662,P<0.01)。上述关系初步验证了本研究的部分假设(假设1a、假设1b、假设2a、假设2b),并为后文的进一步研究提供一定参考。

| 表1 描述性统计分析结果 |

本研究的层次回归分析结果如表 2所示。从表 2的相关数据可知:在控制了本研究的控制变量后,专权领导与职业使命感显著负相关(β=-0.195,P<0.001);尚严领导与职业使命感显著正相关(β=0.553,P<0.001);专权领导对员工建言行为的影响不显著(β =-0.040,P>0.05);尚严领导与员工建言行为显著正相关(β=0.542,P<0.001)。这进一步验证了本研究的假设1b、假设2a、假设2b,但是假设1a没有得到支持。

| 表2 层级回归分析结果 |

关于职业使命感的中介效应检验,本研究参照Edwards等[36]的建议,利用Process插件并采用Bootstraping方法,通过重置抽样的方法计算出间接效应及其校正偏差的置信区间。若相应效应的置信区间包含0,则说明对应效应不显著;相反,若相应效应的置信区间不包含0,则说明对应的效应显著存在。

此外,为进一步验证上述假设验证的准确性,在此检验了直接效应的显著性。从表 3中可以很直观地看出,专权领导对职业使命感存在显著负向影响([-0.388, -0.236],区间不包含0,且效应估计量为-0.312),假设2a得到进一步验证;专权领导对员工建言行为的影响不显著([-0.740, 0.857],区间包含0),假设1a没有得到验证;职业使命感在专权领导与员工建言行为的中介效应存在([-0.324, -0.153],区间不包含0,且效应估计量为-0.229),假设3a得到验证,与假设2a没有得到验证对比可知,该中介效应为完全中介作用。尚严领导对员工建言行为存在显著正向影响([0.482, 0.695], 区间不包含0,且效应估计量为0.588),假设1b得到进一步验证;尚严领导对职业使命感存在显著正向影响([0. 520, 0.698], 区间不包含0,且效应估计量为0.609),假设2b得到进一步验证;职业使命感在尚严领导与员工建言行为之间的中介效应存在([0.239, 0.461], 区间不包含0,且效应估计量为0.342),假设3b得到验证,与假设1b得到验证对比可知,该中介效应为部分中介。

| 表3 中介效应检验结果 |

本研究主要得到以下结论:(1)专权领导会降低员工的职业使命感;(2)专权领导虽不能直接抑制员工建言行为,但是会通过降低员工的职业使命感进而抑制员工建言行为;(3)尚严领导有助于提高员工建言行为;(4)尚严领导能显著提高员工的职业使命感;(5)尚严领导能够通过提高员工的职业使命感,进而促进员工建言行为。

3.2 研究价值 3.2.1 理论价值(1) 以往对威权领导的研究通常是将其笼统地视为家长式领导的一个重要维度探究,常与家长式领导的另外两个维度(仁慈与德行领导)形成对比,而只关注到威权领导负面的一面,导致研究者对威权领导的理解不够透彻。而本研究弥补了这一不足,合理“肢解”威权领导,深入剖析威权领导中的尚严领导所起到的积极作用,有助于全面理解威权领导的整体内涵。

(2) 本研究借助社会交换理论与自我决定理论,从员工的内在动机需要与社会交换需要(组织社会交换)来阐述双元威权领导对员工行为的内在影响机理,所得结论也说明了员工个体行为不仅直接受上级领导管理风格的影响,也受职业使命感的内在驱动作用,是基于中国组织情境中的进一步验证,更是对社会交换理论与自我决定理论的丰富。

(3) 本研究从个体的职业使命感出发,探讨其在上级领导管理风格与下属行为中的内在连接作用,是对有关使命感研究的进一步丰富,也可为学者探讨个体行为提供新的解释路径。

3.2.2 现实意义(1) 威权领导中的专权领导来源于法家之“术”,而尚严领导来源于法家之“势”,二者对个体的影响截然相反。企业领导者应该纠正“威权领导是领导行为雷区”的错误观念,正确认识威权领导的完整内涵,对下属管理除了施以仁慈与德行等“婉约派”领导风格外,也要懂得对下属的严格管理,更多地表现为尚严而非专权,实际工作中重视对下属适当授权和监控其任务执行过程等,与下属共同参与以保证组织目标的达成。

(2) 激发下属的建言行为,除了施以更多的尚严领导外,还应重视下属职业使命感的培养。在实际工作中,可以通过集体旅游、组织团队比赛等团建活动增强下属的凝聚力,还可以通过开展组织文化培训、定期交流会议等增强下属的职业使命感。

4 研究局限与展望首先,本研究的样本覆盖范围有限,收集的数据为截面数据,且均由员工独自填写,难免存在较大的主观性。未来研究可以扩大样本收集范围,同时采取多时点、领导—员工匹配方式、自然仪器测量等方式收集问卷,进一步验证本研究结论。其次,本研究仅从职业使命感这一视角来探讨双元威权领导(专权—尚严领导)对员工建言行为的影响,未考虑到其他中介变量(如心理授权、自我效能感等)以及相关的调节变量(如个体特质、环境动态性等)对个体行为的共同影响。最后,本研究仅探讨了双元威权领导对员工建言这一种角色外行为的影响,实际上个体积极的行为和结果有很多,未来研究可以从其他角度来进一步验证尚严领导的积极作用(如创新绩效、知识共享行为等)。

| [1] |

Morrison E, Milliken F. Organizational Silence:A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World[J]. Academy of Management Review, 2000, 25(4): 706-725. |

| [2] |

景保峰. 威权领导对员工建言行为的影响:一个有中介的调节作用分析[J]. 领导科学, 2015(11): 50-53. |

| [3] |

沈翔鹰, 穆桂斌. 家长式领导与员工建言行为:组织认同的中介作用[J]. 心理与行为研究, 2018, 16(6): 841-846. |

| [4] |

周婉茹, 周丽芳, 郑伯埙. 专权与尚严之辨:再探威权领导的内涵与恩威并济的效果[J]. 本土心理学研究, 2010, 34(2): 223-284. |

| [5] |

王磊, 邢志杰. 权力感知视角下的双元威权领导与员工创新行为[J]. 管理学报, 2019, 16(7): 987-996. |

| [6] |

Chou L F, Cheng B S. Opening the Black Box:A TwoDimensional Model of Authoritarian Leadership and Task Performance[J]. Chinese Journal of Psychology, 2014, 56(4): 397-414. |

| [7] |

Dobrow S R, Tosti-Kharas J. Calling:the Development of a Scale Measure[J]. Personnel Psychology, 2011, 64(4): 1001-1049. |

| [8] |

段锦云. 家长式领导对员工建言行为的影响:心理安全感的中介机制[J]. 管理评论, 2012, 24(10): 109-116. |

| [9] |

田在兰, 黄培伦. 基于自我认知理论的家长式领导对建言的影响[J]. 科研管理, 2014, 35(10): 150-160. |

| [10] |

周建涛, 廖建桥. 为何中国员工偏好沉默——威权领导对员工建言的消极影响[J]. 商业经济与管理, 2012(11): 71-81. |

| [11] |

Gagné M, Deci E L. Self-Determination Theory and Work Motivation[J]. Journal of Organizational Behavior, 2005, 26(4): 331-362. |

| [12] |

Deci E L, Ryan R M. The General Causality Orientations Scale:Self-Determination in Personality[J]. Journal of Research in Personality, 1985, 19(2): 109-134. |

| [13] |

吴宗佑. 主管威权领导与部属的工作满意度与组织承诺:信任的中介历程与情绪智力的调节效果[J]. 本土心理学, 2008(30): 3-36. |

| [14] |

Lepine J A, Van Dyne L. Predicting Voice Behavior in Work Groups[J]. Journal of Applied Psychology, 1998, 83(6): 853-868. |

| [15] |

Morrison E W, Wheeler-Smith S L, Kamdar D. Speaking up in Groups:A Cross-Level Study of Group Voice Climate and Voice[J]. Journal of Applied Psychology, 2011, 96(1): 183-191. |

| [16] |

Deci E, Connell J P, Ryan R. Self-Determination in a Work Organization[J]. Journal of Applied Psychology, 1989, 74(4): 580-590. |

| [17] |

Gouldner A W. The Norm of Reciprocity:A Preliminary Statement[J]. American Sociological Review, 1960, 25(2): 161-178. |

| [18] |

Chen X P, Eberly M B, Chiang T J, et al. Affective Trust in Chinese Leaders:Linking Paternalistic Leadership to Employee Performance[J]. Journal of Management, 2014, 40(3): 796-819. |

| [19] |

樊景立, 郑伯壎. 华人组织的家长式领导:一项文化观点的分析[J]. 本土心理学研究, 2000(13): 126-180. |

| [20] |

林姿葶, 郑伯壎. 性别以领导角色孰先孰后?主管-部属性别配对、共事时间及家长式领导[J]. 中华心理学刊, 2007, 49(4): 433-450. |

| [21] |

Chatman J A. Improving Interactional Organizational Research:A Model of Person-Organization Fit[J]. Academy of Management Review, 1989, 14(3): 333-349. |

| [22] |

A O C, J C, F C D. People and Organizational Culture:A Profile Comparison Approach to Assessing PersonOrganization Fit[J]. Academy of Management Journal, 1991, 34(3): 487-516. |

| [23] |

Detert J, Burris E. Leadership Behavior and Employee Voice:Is The Door Really Open?[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(4): 869-884. |

| [24] |

Bunderson J S, Thompson J A. The Call of the Wild:Zookeepers, Callings, and the Double-edged Sword of Deeply Meaningful Work[J]. Administrative Science Quarterly, 2009, 54(1): 32-57. |

| [25] |

Kalberg S, Kalberg S. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism[M]. New York: Routledge, 2001: 125-133.

|

| [26] |

Hall D T, Chandler D E. Psychological Success:When the Career is a Calling[J]. Journal of Organizational Behavior, 2005, 26(2): 155-176. |

| [27] |

Dik B, Eldridge B, Steger M. Development and Validation of the Calling and Vocation Questionnaire (CVQ) and Brief Calling Scale(BCS)[J]. Journal of Career Assessment, 2012, 20(3): 242-263. |

| [28] |

段锦云, 黄彩云. 变革型领导对员工建言的影响机制再探:自我决定的视角[J]. 南开管理评论, 2014, 17(4): 98-109. |

| [29] |

王圣慧, 易明, 罗瑾琏. 双元领导对建言行为的影响:内部动机与外部动机的作用[J]. 科学学与科学技术管理, 2019, 40(7): 136-150. |

| [30] |

Spreitzer G M. Social Structural Characteristics Of Psychological Empowerment[J]. Academy of Management Journal, 1996, 39(2): 483-504. |

| [31] |

Cavanaugh M A, Boswell W R, Roehling M V, et al. An Empirical Examination of Self-Reported Work Stress among U.S. Managers[J]. Journal of Applied Psychology, 2000, 85(1): 65-74. |

| [32] |

呙林义, 康宛竹, 张吉昌. 挑战性压力源对员工主动行为的影响——职业使命感与授权型领导的作用[J]. 科技与经济, 2019, 32(1): 66-70. |

| [33] |

Domene J F. Calling and Career Outcome Expectations:The Mediating Role of Self-efficacy[J]. Journal of Career Assessment, 2012, 20(3): 281-292. |

| [34] |

Duffy R D, Dik B J. Research on Calling:What have we Learned and Where are we going?[J]. Journal of Vocational Behavior, 2013, 83(3): 428-436. |

| [35] |

Liang J, Farh C, Farh J. Psychological Antecedents of Promotive and Prohibitive Voice:A Two-Wave Examination[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(1): 71-92. |

| [36] |

Edwards J R, Lambert L S. Methods for Integrating Moderation and Mediation:A General Analytical Framework Using Moderated Path Analysis[J]. Psychological Methods, 2007, 12(1): 1-22. |

2020, Vol. 22

2020, Vol. 22