宝祐六年(1258),蒙哥亲征四川,宋制置使贾似道主持川东战局,次年蒙哥毙于钓鱼城。其后,蒙古陷入王位之争,郝经向忽必烈进言与宋和谈,“会宋守帅贾似道亦遣间使请和,乃班师”[1]3708。景定元年(1260),忽必烈即位,任命郝经为翰林侍读学士,佩带金虎符,充国信使出使宋朝,“告即位,且定和议,仍敕沿边诸将毋钞掠”[1]3708。郝经使宋本是忽必烈应对王位之争的权宜之计,主要目的是为蒙古汗国内部秩序的整顿争取时间。郝经遭扣押后,忽必烈发表了措辞激烈的伐宋诏令,但实际上并未对宋采取军事行动[2]。郝经使宋未能达成议和事宜,但蒙古因巩固政权之需暂停对宋大规模用兵;而宋廷贾似道擅权,又因李璮败亡错失北进机会而专注防守[3]863-876,直至1267年蒙将阿术经略襄阳,这七年实际上成为了宋蒙之间的和缓期,虽在京湖、两淮、四川三大战区中不乏小型军事冲突,但双方在战略上均无大的作为。对此间有关四川战区的研究中,蔡东洲从蒙军角度探究了杨氏家族实施的“据夔灭蜀”战略[4],叶周杰从“川中八柱”讨论了宋蒙在四川战区的战争进程[5]。

景定五年(1264),宋廷调夏贵为新任蜀帅。在任期内(1264-1268年),夏贵为扭转四川战区的不利局面实施了一系列的军事行动,对整个宋蒙战争产生了重要的影响。由于其时属于宋蒙和缓期,夏贵在蜀中的抗蒙事迹并未得到学术界足够的关注。本文针对这一薄弱环节,拟对该时期夏贵的指挥及其影响进行探究。

1 宋蒙和缓期的四川战况 1.1 宋蒙和缓期的势力对峙开庆元年(1259)蒙哥身死,蒙军虽然撤兵北还,但并没有完全撤离四川范围,只是退回占领区待命,其时蒙军在四川仍占领了不少城市。

首先是蜀中重镇成都。《元史.刘黑马传》记载:“丁巳岁(1257),入觐,请立成都以图全蜀,帝从之。”[6]3517蒙军据成都废城而建新城。蒙军调都元帅纽璘自钓鱼山还军成都,时“宋制置使蒲择之,遣安抚刘整、都统制段元鉴等,率众据遂宁江箭滩渡以断东路”[7]3144。纽璘率军抵达江箭滩,无法渡河,遂与宋军展开战斗,从白日直到黑夜,战况激烈,蒙军斩杀宋军二千七百人,然后长驱成都。其后纽璘又在灵泉山大破宋军,追擒韩勇,并斩之。蒲择之兵溃如山倒,“成都、彭、汉、怀、绵等州悉平,威、茂诸蕃亦来附”[7]3144,川西一带落入蒙军手中。蒲择之受上命:“成都系蜀安危,不可不亟图之”[8],遂率大军围攻成都。纽璘与利州(今广元)便宜都总帅汪德臣联手,两军内外出击,宋军腹背受敌,蒲择之兵败而去。至此,成都至利州一线包括阴平(今剑阁西北)、彰明(今江油)、左棉(今绵阳)、汉州(今广汉)、彭州、怀安(今金堂)一带全部由蒙军占领。

川东一带,蒙古军队“出没于果(今南充)、阆(今阆中)、蓬(今蓬安北)、巴(今巴中)之境”[9],宋蒙两军在此间多有争夺。宝祐六年(1258),大获城守将杨大渊投降,导致川东一带沦陷。其时,蒙哥亲率大军围攻大获城,在攻取水门后,“宋将杨大渊遣子乞活数万人命,引至帝前为请,旦日,大渊率众降”[10]3652。杨大渊投降后,积极引导蒙军对川东宋军展开“劝降-打击”军事战术。他首先派人招降了运山城守将张大悦,仍以张大悦为元帅;又随蒙军进驻青居山,派人游说青居城守将,促成青居城裨将刘渊等杀都统段元鉴;后又招降了大良城守将蒲元圭[11]。至此,用来对抗蒙军的大获城、运山城、大良城、青居城反被蒙军占领,成为对抗宋军的前沿阵地。宋军在川东布控的系列山城相继失守,对整个战争局势造成了重大影响,导致合州(今合川)、重庆府(今重庆)丢失了前线屏障,直面蒙军的威胁与进攻,巴州、梁山(今梁平)也不断受到蒙军的袭扰。

开庆元年(1259),蒙军“合诸道兵围合州,凡攻城之具无不精备。(张)珏与王坚协力战守,攻之九月不能下”[12]13281。宋军在合州与蒙军展开了激烈的战斗,竭力抵挡蒙军进军的步伐。此时,除了拼死抵抗的合州、重庆府外,宋军仅守据川东的巴州(今巴中)、梁山(今梁平)、忠州(今忠县)、开州、万州、达州、夔州(今奉节)以及川中、川南等地。

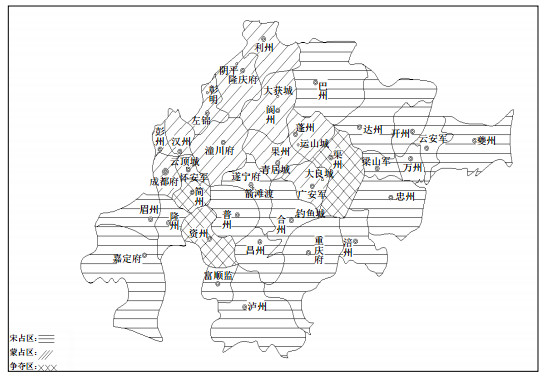

由上观之,在开庆元年(1259)至景定五年(1264)间,蒙军占领了川北、川西大部分地区(参见图 1)。由于蒙古内部争夺汗位又兼阿里不哥、浑都海起兵造反(其内乱波及川西),留驻四川的蒙军总体处于守势。宋军据守经过战火洗礼的川东、川南,借机喘息并补给物资,重做人员及战略部署。此后,除景定二年(1261)泸州知府刘整携泸州降蒙,四川地区宋蒙对峙的势力范围总体变化不大[13]3186。

|

| 图1 1259年四川战区宋蒙势力对峙示意图 注:据谭其骧《中国历史地图集》改绘。 |

显然,宋蒙和缓期是双方各取所需、各有图谋的权宜之计。一方面,蒙军因内乱需要调整战略部署和巩固新生政权,宋军由于长期作战也渴望得到喘息;另一方面,在看似缓和的战事之下,宋廷一直在谋划如何借机收复蜀地,蒙军也企图维持在四川战区的优势,为进一步出击积蓄力量。

蒙军方面,原大获城守将杨大渊投降后,即向蒙军提供了一则“灭蜀”方案,“谓取吴必先取蜀,取蜀必先据夔”[13]3778。历史上蒙军“据夔灭蜀”的战略思想正是由此而起。杨大渊深谙,夔州乃蜀之咽喉,是宋廷中央连接边外蜀地的重要交通枢纽。朝廷划拨前线的财粮、兵补等重要物资均凭借此孔道输入,是巴蜀片区在川北、川西相继失守的情况下,依然能够顽强抗争的重要原因。一旦蒙军钳制夔州,蜀地将陷入孤立无援之境,宋廷将直接面临输掉整个四川战区的危险。忽必烈采纳了杨大渊的建议,并下令由杨氏家族统筹实施该战略。杨氏家族为应对宋军的山城防御体系,制作了一套相对应的作战方式,即“以城对城”,在宋军的山城防御体系中筑建新城,以此来削弱宋军的山城优势[4]。这套作战方式是杨大渊针对蒙军迟迟无法突破宋军山城体系的窘境,量体裁衣,以其人之道还治其身而设计的反制策略,目的是循序渐进地加大蒙军对战场的掌控力度,从而逐个突破和瓦解宋军的连环防御,不断蚕食整个四川战区。

宋军方面,最高的战略目标是驱逐蒙军,收复国土,和缓期的战略思想是复取成都以夺回全蜀。成都为巴蜀中心,以此作为基地才可左右伸出触角,收复川西、震慑川东,进而竭全蜀之力,逐出蒙军。然而当时,宋军所处的现实困境是蒙军以青居、大良、大获、运山四城组成的四帅府所施加的军事遏制-南攻合州、重庆府,东逼梁山以及忠、万、开、达四州,目标直指夔州,宋军迫切需要在川东地区打破蒙军的战略压制,确保夔州这条生命线。为了缓解前线战场的压力,宋廷在政治、军事、经济等方面给予了地方诸多支持,“减四川州县盐酒课,始自景定四年正月一日,再免征三年。乙亥,减田契税钱什四”[14]895。又“诏以蜀阃调度浩繁,赐钱二百万给用”[14]907。足见宋廷对四川战况之忧心。

2 蜀帅夏贵的抗蒙斗争景定二年(1261),四川制置使俞兴排挤异己,致泸州知府刘整叛变,俞兴剿灭不力,宋廷对其“罢任镌秩”[15]882。景定三年(1262),侍御史范纯父上书弹劾前四川制置使俞兴“妒功启戎”[15]882,宋廷褫夺俞兴官职。景定四年(1263),宋廷任命刘雄飞为四川制置使,刘雄飞急于求成,上任即率大军攻青居城,却致宋军“宵溃,四川大震”[16]。蒙军“据夔灭蜀”之心昭然若揭,四川战区形势突变,宋廷当机立断,于景定五年(1264)四月,“以夏贵为枢密都承旨、四川安抚制置使兼知重庆府、四川总领、夔路转运使”[15]886。

夏贵(1197-1279年),字用和,南宋怀远军荆山县(今安徽省怀远县)人,早年为安抚使赵范之裨将,其人颇有才能,史载:“生有异禀,暮夜能见射箭落处。”[17]2829宋蒙战争中,曾在景定元年(1260)获白鹿矶战功、景定三年(1263)获蕲县战功,又收复寿昌、涟水军、东海军及海州等,军功显著。其时,虽然四川战区战况趋于平缓,但整个四川地区的情况不容乐观。在社会经济上,战争造成人口大量死亡[18]、蜀地财政入不敷出[19];在军事上,川西、川北尽失,川东又受蒙军四帅府遏制,可谓步履维艰,情势紧迫。为打破困窘,改变全川受制于人的现状,夏贵利用蒙军内部不稳的机会,展开了一系列军事行动。夏贵的抗蒙斗争主要着力于川东与川西两处,在时间上互有交错,为了论述之便,特从空间的角度展开梳理。

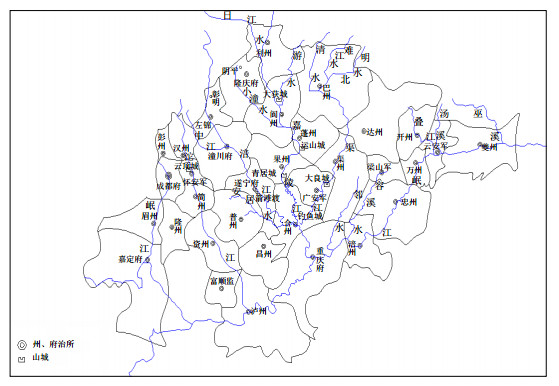

2.1 经略川东 2.1.1 川东困局与虎啸失利夏贵赴任蜀帅首要面临的是川东地区复杂的战争形势。蒙军以青居、大良、大获、运山四城组成四帅府,作为进攻宋军的前沿阵地,蒙军对此处进行巩固之后,四帅府成为了蒙军在四川长期作战的基地(参见图 2)[20]。四帅府相互呼应,如若两翼,不仅与宋军之山城体系形成对垒,而且还进一步遏控渠江与嘉陵江之航道,一方面保证了蒙方物资与人力的运输,另一方面阻断了宋军的补给和进攻,使宋军兵民疲敝,不但无力组织有效的进攻,连后勤也得不到应有的保障,局面十分被动。其时,蒙军据守大良城,又筑虎啸城,两城相互支援,互相配合,“时出攻梁山、忠万开达”[12]13281,使得宋军“民不得耕,兵不得解甲而卧,每饷渠,竭数郡兵护送”[12]13281,宋军难以得到充足的休整,常常疲于防守。自景定三年(1262)开始,因粮草运输问题,宋军对两城展开了多次进攻,但大都无果或收复后又很快失守[21]。

|

| 图2 川东水系与蒙军四帅府分布示意图 注:据谭其骧《中国历史地图集》改绘。 |

为打破僵局,使兵民得到休整,实现物质与军需的良好补给,景定五年(1264),“宋臣夏贵围宣抚使张庭瑞于虎啸山,实薪土塞水源,人无从得饮。”[22]3618夏贵勘察并结合虎啸城所处之地形,采取了围城断水的战术,可以减少己方伤亡,达到“不战而屈人之兵”的目的;但围城所废时日较多,攻城目标暴露之后,未能速战速决,致使蒙军迅速调兵支援,“檄(焦)德裕援之”[22]3618。都元帅府参议焦德裕得令后,率军夜袭夏贵部,命蒙军士兵每人手持三个火把诈势,“贵惊走,追及鹅溪,馘千人,获马畜兵仗万计。”[22]3618此番对阵,宋军败退,致千人伤亡,大量军资损失。

2.1.2 大良之战与收复广安虎啸之战后,川东形势越发严峻,夏贵调整战略,转而开展对渠江段水路的争夺。咸淳二年(1266),张珏率军围攻大良城,派遣史炤、王立率领五十死士从大良城西门潜入,利用蒙军守将千户散竹贪杯之际,抽刀突袭,蒙军惊慌失措,仓皇应战,宋军“大战城中,复其城”[12]13281。对大良城的复控,打破了蒙军四帅府间的襟联,从蒙军“反山城”战略中突围而出,又联合钓鱼城与礼义城,互为支援,重新构建山城防御体系。此战以后,夏贵指挥的宋军得以巩固成果,并夺取了渠江上游段的部分控制,缓解了梁山、忠、万、开、达四州等地区的紧张态势,降低了宋军后勤补给的威胁。不容乐观的是,虎啸城被蒙军占据,其仍可在渠江流域劫掠宋军运输队,并且筑三台山、章广平、东安城阻断宋军陆上交通[21]。

大良城是蒙军在广安的重要基地,负责对广安内蒙占山城据点进行补给与支援[21],大良城失守后,蒙军在广安的诸多山城据点失去了战略依托,难以长久固守。宋军以攻克大良城为契机,逐步对广安内蒙军山城据点展开打击。咸淳三年(1267),夏贵“克复广安军,除宁武军节度使,加食邑五百户,实封二百户”[17]2830,收复广安全境。广安军(今广安)北有运山、果州,南连合州、重庆府。克服广安军,很大程度上缓解了合州、重庆府所面临的压力,延长了与蒙军之间的缓冲地带,加大了战略纵深,避免了军事要冲直面蒙军的威胁。同时,广安军西通遂宁府,使得宋军对成都周边及川南的补给和通讯更为畅通,有利于物资递送川南,为宋军抗蒙奠定了物质基础。

2.1.3 力阻“据夔灭蜀”计划在夏贵上任之前,蒙军就一直在对夔州以西的巴州、梁山军不断用兵,从宋廷的赏赐中可窥见诸情况,景定三年(1262)正月“甲戌,诏权知梁山军李鉴守城有功”[15]880。梁山、巴州西接蒙占区之利州、蓬州、果州,东连宋守区之忠州、万州、开州、达州,蒙军一旦攻破此处,即可绕过重兵把守的合州、重庆府一带,直击防守薄弱的忠、万、开、达四州。若此四州失陷,蒙军则可进夺夔州,彻底实现“据夔灭蜀”的战略计划。为了阻止蒙军“据夔灭蜀”的战略,夏贵在夔州以西诸州军布置了相当的兵力,宋蒙双方在此间也多有争夺。咸淳元年(1265),杨大渊之子杨文安“还攻宋开、达等州”[13]3780;咸淳二年(1266)冬,杨文安麾下千户王福攻开州“破其城”[13]3780,宋将庞彦海投崖而死,副将刘安仁被俘;咸淳三年(1267)十月,宋军反攻,又“复开州”[14]899。如此反复争夺,可见战况之胶着,亦可见夏贵对夔州以西的防御倾注了大量的心力。

面对蒙军的袭击,为了稳定军心、坚定意志,夏贵做出了巨大的努力。据蔡东洲研究,蒙哥征蜀时期宋军投降者众多与苦竹隘蒙军屠城有关[23]。蒙军屠城击溃了宋军的心理防线,最典型的例子便是对蒙军有国仇家恨的杨大渊也不得已降蒙[4]。相对于景定元年(1260)之前与咸淳四年(1268)之后这两个时间段,夏贵任期内未见四川地区有宋将投敌,而且咸淳四年(1268)之后投降宋将在前期也以荆襄战场宋将为主[24]。其时,四川地区形势较蒙哥征蜀之时更严峻,但宋将无人投降且还能组织有规模的反攻行动,除了宋廷对四川的支持,离不开蜀帅夏贵的指挥能力与军事整顿之功。

2.2 两图成都宝祐六年(1258),蒲择之任蜀帅时,宋军即明白成都之于蜀地的特殊意义。夏贵上任后,一直谋划夺回成都,但自刘黑马据成都废城建新城后,成都一直被蒙军视为重镇,并在其周围,如潼川、左棉等地,驻有重兵,遥相呼应,互相支援。

夏贵上任之前,宋军曾尝试过收复成都。景定四年(1263),“宋安抚高达、温和进逼成都”[13]3786,蒙将刘整率军驰援成都。宋军仅听到刘整的名号,皆畏战逃去,之后又调转矛头,“将捣潼川,又与(刘)整遇于锦江而败”[13]3786。此次战斗,高达、温和事前并没有进行周密的计划,一旦遇上蒙之强将,不仅毫无应对之法,更是畏战撤退,之后随意更改战略目标,转头进攻潼川,又与刘整部遭遇,战败而归。由此可见,计划不周、将士畏战、作战不力是此次宋军试图收复成都却失败而归的主要原因。

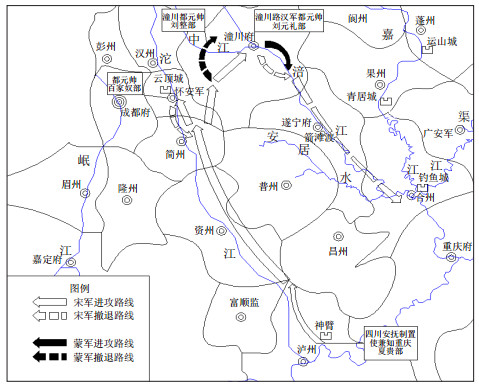

2.2.1 攻潼川以图成都咸淳元年(1265)九月,“宋制置夏贵率军五万犯潼川”[6]3520,这是宋军少有的大规模进攻,意在成都。夏贵选择从潼川进攻,从军事地理的角度看,潼川乃成都东之重要据点,破潼川即可拿下左棉,阻断利州、隆庆的蒙军支援成都,对成都形成断臂之势,进而夺取怀安、汉州,步步推进,最终攻占成都(参见图 3)。从作战的既有条件看,攻击潼川具备现实的可操作性和可行性。咸淳元年(1265),从四川都统昝万寿因云顶山、金堂峡之功受赏看[14]894,宋军已取得对沱江上游的控制,以至夏贵“潜师溯资江而上”[17]2830,率宋军秘密出发,出其不意偷袭了刘整部队,“斩馘数千人,整败归”[17]2830,进而使资江(沱江下游资州至泸州段)水路通达,从而保证了士兵、军粮及物资能从川东沿长江运送至泸州,再进入沱江运往成都东北近郊。可以说,宋军前期取得的沱江水域控制权,为进攻成都并展开大规模的作战提供了可能性。

|

| 图3 攻潼川以图成都示意图 注:据谭其骧《中国历史地图集》改绘。 |

其时,潼川守将刘元礼“所领才数千”[6]3520,蒙军守兵见到城外宋军皆面露惧色,刘元礼鼓舞士气道:“料敌制胜,在智不在力。”[6]3520遂率军出战,大破宋军。后又与夏贵部大战于蓬溪,自寅时战至未时,双方僵持不下。宋军人数占优势,久战必对蒙军不利,刘元礼遂身先士卒,持长刀杀入战阵之中,蒙军见此,无不士气高涨,以一当百。血战之后,蒙军大胜,宋军战死万人、被俘千人,其余物资不计,实力大损。

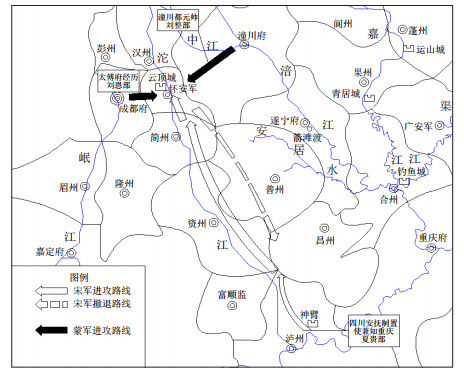

2.2.2 攻云顶以图成都咸淳二年(1266),夏贵再度展开以成都为目标的战略部署,直接选择了沿沱江发起进攻。据《元史.刘恩传》记载:“(咸淳二年)宋将以战船五百艘,载甲士三万人,夹江上游,先以一万人据云顶山,欲取汉州。”[25]3896此处之宋将未言明是何人。但据《新元史.沙全传》记载:“(咸淳二年)整出兵云顶山,与宋将夏贵兵遇。”[26]可证此宋将当为夏贵。攻云顶欲取汉州,夏贵的考虑在于:怀安位于成都、潼川两地之间,汉州位于成都、左棉两地之间,攻怀安、汉州实质是从潼川、左棉周边迂回,切断成都与外界的联系,间接达到谋求成都的目的(参见图 4)。鉴于出击潼川的惨重损失,在短短一年的时间后,再次调动三万兵力当是极限,只能沿江而上,发挥宋军的水路优势。其时,蒙军与宋军相遇云顶金堂峡,蒙将刘恩率军千人与宋军激战,“杀其将二人、士卒三千余人,溺死者不可胜计”[25]3896,宋军大败。

|

| 图4 攻云顶以图成都示意图 注:据谭其骧《中国历史地图集》改绘。 |

需说明,德祐二年(1276),夏贵以淮西三府六州三十六县降元,被元世祖授以开府仪同三司参知政事,行中书省事,此为后话。在此,仅对夏贵担任蜀帅期间的战略指挥与军事行动进行述评。

3.1 对宋军四川战区的影响前四川制置使俞兴,诚如范纯父所说之“妒功启戎”。景定二年(1261),泸州知府刘整降蒙,正是“由(俞)兴构隙致变也”[15]877。刘整本是金朝降将,作战勇猛,他的改旗易帜是宋军的重大损失,后俞兴征讨,与刘整“战数十合,败之”[13]3786。可见,俞兴生性猜忌,排斥异己,作战指挥无方,未能振兴四川,反倒激起叛乱,导致四川战区形势每况愈下。反观夏贵担任蜀帅期间,麾下同样有原金朝将领,但不论是宋将还是金将,却从未发生降蒙事件,将士服从号令,足见夏贵在军队中颇有威信。

夏贵上任后,面对川东蒙军军事高压,迅速制定破局之法,对虎啸城开展进攻。虎啸之战失败后,昝万寿取得沱江流域上游控制权,夏贵深知战机稍纵即逝,果断调转战略重心至川西,开始谋划复取成都,进行了系列部署,从潼川和云顶,从陆上和水路,前后两次发动进攻,动用了大量兵力,然均以失败告终,致使宋军实力大为削弱,战略重心转移至川东。在川东地区,虽然前期不少失利,但后期却取得了显著的成效。据守梁山、巴州,使蒙军“据夔灭蜀”战略难以实现;克复大良城和广安军,将合州、重庆府以及忠、万、开、达四州从蒙军的高压遏制下解放出来,摆脱了被动的局面,使整个川东地区的局势得到缓和,巩固了四川地区宋军抗蒙的力量。

3.2 对蒙军战略思想的影响宋军在夏贵指挥下的进攻性作战-出击四帅府,克复广安军、大良城,大举进攻成都府等,不论胜负均体现了宋廷在和缓期的战略思想,与蒙哥征蜀之时的宋军抗蒙局面形成了鲜明的对比,对蒙廷产生了极大的震撼并开始影响其战略战术发生重大调整-从“屠城”到“收买”的转变。蒙哥征蜀时期,因苦竹隘一战刺激和助长了蒙哥及其将领的狂妄、轻敌心理[23],蒙哥的临终遗嘱是对宋军顽抗城池“屠城剖赤”[27]。而咸淳二年(1266)十一月大良城被宋军夺取后,蒙廷下诏对嘉定、泸州、重庆、夔州、涪州、达州、忠州、万州及钓鱼城、礼义城、大良城等处进行劝降,“具官吏姓名,对阶换授”[28]112;又咸淳三年(1267)二月将招降条件上升为“优加赏擢”[28]114。从猛攻屠城到招降留任,再到招降升迁,蒙军对宋军及宋军将领的态度发生了根本性的改变,从侧面反映出蒙军渴望快速占领四川地区而在军事上遭遇不断抵抗又无法实现目标的现实状况。

3.3 对宋蒙主战场的影响蒙军在四川受到的阻力,使蒙廷对“取蜀灭宋”的战略方针发生了动摇。景定五年(1264),蒙将郭侃已认识到“宋据东南,以吴越为家,其要地,则荆襄而已”[6]3525,提出了取荆襄趋临安,则江淮、巴蜀自平的方案,但蒙廷中反对之声颇多,只得搁置。之后,洞悉南宋国防的刘整降蒙,献上了平宋之计,其中即有进攻襄阳和淮河两个速战速决的方案,但仍未得到采纳[3]949。咸淳三年(1266),刘整又“奏攻宋方略,宜先从事襄阳”[28]116,刘整分析了襄阳在宋蒙间易手之过程,陈述攻襄阳、下淮河以平宋的计划。蒙廷中群起反对,而忽必烈力排众议,正式决定转变进攻策略:一方面交付五百战船于刘整训练水师,另一方面派遣阿术经略襄阳,标志着宋蒙战争主战场逐渐由四川转向荆襄。有关于此,李天鸣已从襄阳之地形、战略地位等方面详细论述了蒙军转变主战场的内在原因[3]945-950。从“取蜀灭宋”到“宜从襄阳”,刘整的前后奏请已然显示出当时蒙军夺取四川的难度。可见,蒙军将主战场由四川转向荆襄与夏贵的抗蒙斗争存在着密切的关联。

4 结语综上所述,蒙哥身死后,蒙军据虎啸城不断侵扰忠、万、开、达四州,控青居城以遥摄重庆府,整个蜀地摇摇欲坠,情势危殆。景定五年(1264),夏贵入蜀,战虎啸、控沱江,攻潼川、云顶两图成都,复大良城、克广安军,虽未达到宋廷收复蜀地的目标,但四川战区的形势相较之前得到了缓解,并在一定程度上打乱了蒙军的整体布局,迫使蒙廷在战略战术上发生转折,促使蒙军改变了“取蜀灭宋”的方案,进而将主战场转向了荆襄地区,开启了宋蒙(元)战争的新阶段。

| [1] |

[明]宋濂.元史: 卷157[M].北京: 中华书局, 1976.

|

| [2] |

胡昭曦. 宋蒙(元)关系史[M]. 成都: 四川大学出版社, 1992: 260-265.

|

| [3] |

李天鸣. 宋元战史[M]. 台湾: 食货出版社, 1988.

|

| [4] |

蔡东洲, 刘菊. 杨大渊家族归降与宋蒙(元)东川战局[J]. 西华师范大学学报(哲学社会科学版), 2016(1): 48-55. |

| [5] |

叶周杰.巴蜀城堡"八柱"与宋蒙(元)战争[D].南充: 西华师范大学, 2017.

|

| [6] |

[明]宋濂.元史: 卷149[M].北京: 中华书局, 1976.

|

| [7] |

[明]宋濂.元史: 卷129[M].北京: 中华书局, 1976.

|

| [8] |

宋史全文: 卷35[M].汪圣铎, 点校.北京: 中华书局, 2006: 2868.

|

| [9] |

[南宋]李曾伯.可斋续稿后: 卷3[M]//宋集珍本丛刊(第84册).北京: 线装书局, 2004: 557.

|

| [10] |

[明]宋濂.元史: 卷155[M].北京: 中华书局, 1976.

|

| [11] |

[明]宋濂.元史: 卷3[M].北京: 中华书局, 1976: 52.

|

| [12] |

[元]脱脱.宋史: 卷451[M].北京: 中华书局, 1977.

|

| [13] |

[明]宋濂.元史: 卷161[M].北京: 中华书局, 1976.

|

| [14] |

[元]脱脱.宋史: 卷46[M].北京: 中华书局, 1977.

|

| [15] |

[元]脱脱.宋史: 卷45[M].北京: 中华书局, 1977.

|

| [16] |

[明]宋濂.元史: 卷123[M].北京: 中华书局, 1976: 3028.

|

| [17] |

[民国]柯劭忞.新元史: 卷177[M].长春: 吉林人民出版社: 1995.

|

| [18] |

吴松弟. 中国人口史(第三卷辽宋金元时期)[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2000: 543-548.

|

| [19] |

唐春生. 宋蒙(元)战争时期四川地区的残破与财政困境[J]. 西华师范大学学报(哲学社会科学版), 2017(3): 66-71. |

| [20] |

罗洪彬, 王杰. 宋蒙战争中的青居城[J]. 西华师范大学学报(哲学社会科学版), 2018(5): 46-53. |

| [21] |

胡宁, 高新雨. 宋蒙战争中的大良城与虎啸城[J]. 西华师范大学学报(哲学社会科版), 2016(1): 41-47. |

| [22] |

[明]宋濂.元史: 卷153[M].北京: 中华书局, 1976.

|

| [23] |

蔡东洲, 汪建辉, 方超. 宋蒙蜀道争夺中的苦竹隘之战[J]. 西华师范大学学报(哲学社会科学版), 2019(4): 1-8. |

| [24] |

王茂华. 宋蒙(元)战争中的南宋降将考[J]. 宋史研究论丛, 2005(6): 274-285. |

| [25] |

[明]宋濂.元史: 卷166[M].北京: 中华书局, 1976.

|

| [26] |

[民国]柯劭忞.新元史: 卷161[M].长春: 吉林人民出版社, 1995: 2649.

|

| [27] |

[明]刘芳声.合州志: 卷1[Z].万历七年(1579)刻本.

|

| [28] |

[明]宋濂.元史: 卷6[M].北京: 中华书局, 1976.

|

2020, Vol. 22

2020, Vol. 22