自改革开放以来,山东省的经济增长速度就一直保持着较高水平。长期以来,山东省GDP发展水平一直高于全国平均水平。截止到2017年,山东省的GDP已突破7万亿元,达到72 678.2亿元,经济总量仅次于广东省和江苏省,排名第三。良好的区位条件、充裕的自然资源以及强有力的政策支持使其在经济、社会、科技创新等方面取得了较大成就。但由于产业结构的不合理、能源效率的低下以及产业发展方式的落后等原因,导致山东省的发展整体偏“重”(即发展是严重依赖于工业的),这也致使山东省的碳排放量问题愈发严峻。在这种背景下,山东省相继出台了一系列政策措施。根据政策颁布的时间顺序,笔者梳理了近几年山东省出台的一系列节能减排政策,具体情况详见表 1。

| 表1 山东省节能减排政策一览表 |

要实现山东省走经济、绿色、低碳的可持续发展道路,政策制定和实施发挥着导向作用,明确碳排放的驱动因素与碳排放量之间的作用机理至关重要。为了进一步考察各驱动因素的具体效应和对于碳排放效应的贡献,借助LMDI因素分解法,把碳排放总量的综合效应分解为经济产出效应、产业结构效应、能源强度效应、能源消费结构效应以及碳排放因子效应5个方面,以此来探究山东省碳排放驱动因素的作用机理。

目前,碳排放驱动因素的研究方法众多,主要类别大致有3种:自适应权重分解分析法(AWD)、结构分解分析法(SDA)和指数分解分析法(IDA)。其中后两种最为常用。Hoekstra [1]等将SDA法和IDA法进行比较,发现SDA法基于投入产出表能够实现对影响因素的全面分析,但对数据要求较高且计算复杂;而IDA法对数据要求较低,计算简便,二者互补。刘瑞翔[2]、关军[3]和陈庆能[4]等都运用SDA法对碳排放影响因素进行了研究。在运用IDA法对碳排放影响因素进行研究中,Shrestha和Timilsina运用Divisia指数分解法探讨了碳排放在亚洲12个国家电力行业的情况,结果发现能源强度在对这12个国家碳排放的影响中起主导作用[5];Ang和Zhang运用对数平均迪氏指数分解方法(LMDI分解法)分析了OECD不同地区之间存在碳排放差异的原因[6]。Yan [7]等利用基于广义迪氏指数的IDA法,研究了欧盟国家农业部门的碳排放影响因素。国内的学者徐国泉[8]、魏一鸣[9]、宋德勇和卢忠宝[10]、李艳梅[11]等和陈诗一[12]也都利用该方法对碳排放的影响因素展开探讨。

根据相关研究可以发现,碳排放的影响因素众多,且各碳排放驱动因子的贡献度在一定程度上会受研究方法的影响和制约。除此之外,研究区域的不同也会对最终的研究结果产生影响。若将所有影响因子进行分解显然不具有可行性,因此可把主要的驱动因素进行分解。邓吉祥[13]等通过研究我国8大区域的碳排放特点及规律,将碳排放的影响效应分解为经济发展效应、人口效应、能源结构效应和能源强度4大效应。在邓吉祥的基础上,为了研究主要的驱动因子对碳排放量变化的贡献率,本研究将碳排放的主要驱动因素确定为经济产出、产业结构、能源强度、能源消费结构。考虑到LMDI分解模型能够实现因素的合理分解,且结果中不包含残差项,因此,本研究采用LMDI方法进行碳排放量变化的分解分析[14]。同时,为了更加全面地认识山东省当前碳减排现状,进一步探究未来山东省的碳排放趋势,本研究采用灰色Verhulst模型对山东省碳排放进行预测,并针对研究结果为山东省的节能减排提出一些合理化的意见和建议。

1 模型构建 1.1 因素分解模型由于碳排放的影响因素众多,按照影响因素的主要特征,将碳排放的驱动因素确定为经济产出、产业结构、能源强度和能源消费结构4大类。因此,山东省的碳排放变化的总效应可相应分解为经济产出效应、产业结构效应、能源强度效应、能源消费结构效应和碳排放系数效应,并构建如下模型:

| $ C=\sum\limits_{ij} {{C_{ij}}} {\rm{ = }}\sum\limits_{ij} {Y \times \frac{{{Y_i}}}{Y}} \times \frac{{{E_i}}}{{{Y_i}}} \times \frac{{{E_{ij}}}}{{{E_i}}} \times \frac{{{C_{ij}}}}{{{E_{ij}}}} = \sum\limits_{ij} {Y \times{S_i}} \times \\ {I_i} \times {Q_{ij}} \times {F_{ij}} $ | (1) |

式中,i =1,2,3表示产业;j=1,2表示一次能源消费种类,如煤炭、石油。各变量代表的含义如下表 2所示。

| 表2 因素分解模型变量具体含义说明 |

为了便于理解,将碳排放总量的变化量看作综合效应,用

| $ \Delta {C_{tot}} = {C^T} - {C^O} $ | (2) |

由此,则各分解因素贡献值的表达式分别为:

经济产出效应:

| $ \Delta {C_y} = \sum\limits_{ij} {\frac{{C_{ij}^T - C_{ij}^O}}{{\ln C_{ij}^T - \ln C_{ij}^O}}} \ln \left( {\frac{{{Y^T}}}{{{Y^O}}}} \right) $ | (3) |

产业结构效应:

| $ \Delta {C_s} = \sum\limits_{ij} {\frac{{C_{ij}^T - C_{ij}^O}}{{\ln C_{ij}^T - \ln C_{ij}^O}}} \ln \left( {\frac{{{S^T}}}{{{S^O}}}} \right) $ | (4) |

能源强度效应:

| $ \Delta {C_i} = \sum\limits_{ij} {\frac{{C_{ij}^T - C_{ij}^O}}{{\ln C_{ij}^T - \ln C_{ij}^O}}} \ln \left( {\frac{{{I_i}^T}}{{{I_i}^O}}} \right) $ | (5) |

能源消费结构效应:

| $ \Delta {C_q} = \sum\limits_{ij} {\frac{{C_{ij}^T - C_{ij}^O}}{{\ln C_{ij}^T - \ln C_{ij}^O}}} \ln \left( {\frac{{{E_{ij}}^T}}{{{E_{ij}}^O}}} \right) $ | (6) |

碳排放因子效应:

| $ \Delta {C_f} = \sum\limits_{ij} {\frac{{C_{ij}^T - C_{ij}^O}}{{\ln C_{ij}^T - \ln C_{ij}^O}}} \ln \left( {\frac{{{F_{ij}}^T}}{{{F_{ij}}^O}}} \right) $ | (7) |

综合效应为:

| $ \Delta {C_{tot}} = {C^T} - {C^O} = \Delta {C_Y} + \Delta {C_s} + \Delta {C_i} + \Delta {C_q} + \Delta {C_f} $ | (8) |

由于各种能源碳排放系数的值为固定值,因此,在进行分解分析时,

| $ \Delta {C_{tot}} = \Delta {C_Y} + \Delta {C_s} + \Delta {C_i} + \Delta {C_q} $ | (9) |

关于灰色Verhulst模型的建立,参照邓聚龙的方法,建模过程如下:设

| $ {x^{(0)}}(k) + a{z^{(1)}}(k) = b{({z^{(1)}}(k))^\alpha } $ | (10) |

为

| $ \frac{{d{x^{(1)}}}}{{dt}} + \alpha {x^{(1)}} = b{({x^{(1)}})^\alpha } $ | (11) |

为

| $ {x^{(1)}}(t) = {\left\{ {{e^{ - (1 - a)at}}\left[ {(1 - a)\int {b{e^{(1 - a)at}}dt + c} } \right]} \right\}^{\frac{1}{{1 - a}}}} $ | (12) |

| $ B = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} { - {z^{(1)}}(2)} & {{{({z^{(1)}}(2))}^\alpha }} \\ { - {z^{(1)}}(3)} & {{{({z^{(1)}}(3))}^\alpha }} \\ \vdots & \vdots \\ { - {z^{(1)}}(n)} & {{{({z^{(1)}}(n))}^\alpha }} \\ \end{array}} \right] $ | (13) |

| $ Y = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {{x^{(0)}}(2)} \\ {{x^{(0)}}(3)} \\ \vdots \\ {{x^{(0)}}(n)} \\ \end{array}} \right] $ | (14) |

| $ \hat a = {({B^T}B)^{ - 1}}{B^T}Y $ | (15) |

则,

| $ {x^{(0)}}(k) + a{z^{(k)}} = b{({z^{(1)}}(k))^2} $ | (16) |

| $ \frac{{d{x^{(1)}}}}{{dt}} + a{x^{(1)}} = b{({x^{(1)}})^2} $ | (17) |

| $ \begin{array}{l} {x^{(1)}}(t) = \frac{1}{{{e^{at}}\left[ {\frac{1}{{{x^{(1)}}(0)}} - \frac{b}{a}(1 - {e^{ - at}})} \right]}} \\ = \frac{{a{x^{(1)}}(0)}}{{{e^{at}}\left[ {a - b{x^{(1)}}(0)(1 - {e^{ - at}})} \right]}} = \\ \end{array} $ | (18) |

| $ \begin{array}{l} {\hat x^{(1)}}(k + 1) = \frac{{a{x^{(1)}}(0)}}{{b{x^{(1)}}(0) + (a - b{x^{(1)}}(0)){e^{ak}}}} \end{array} $ | (19) |

由于我国碳排放的原始数据本身呈S形过程,这里取原始数据为

碳排放的计算是模型估计和计算的关键部分,由于我国现阶段的统计资料中没有直接给出碳排放量的直接数据,因此需要由能源消费量的数据计算获得。鉴于山东省生产能源消费产生的碳排放在全省碳排放中占较大比重,因此重点分析山东省生产能源消费产生的碳排放量。选用IPCC于2006年发布的《国家温室气体清单指南》中的方法来计算能源燃烧产生的碳排放量,即总的碳排放量为各种能源消费产生的碳排放量的加总求和,具体公式如下:

| $ \begin{array}{l} C = \sum\limits_{i = 1}^n {{E_i} \times {F_i}} \end{array} $ | (20) |

其中,各变量代表的含义如表 3所示。

| 表3 碳排放量计算公式的变量具体含义 |

公式20所得的结果表示碳排放量,若要计算二氧化碳排放量,所得结果要乘以“12/44”(12/44表示二氧化碳中碳元素在二氧化碳中占有的质量分数)。能源消费量数据来自2006—2018年《山东省统计年鉴》。鉴于在化石能源燃料燃烧所产生的碳排放中,煤炭、石油释放的碳最多,而天然气含碳量较少且缺乏完整的数据资料,故不计入在内。由于煤炭、石油消耗量的单位是万吨,因此将其折算成万吨标准煤,各种能源的折合标准煤系数来自于2011年《中国能源统计年鉴》的附表,其中:原煤的折标准煤系数为0.714 3

|

表4 各类能源的碳排放系数(单位: |

近年来,由于我国碳排放表现为具有饱和状态的S形演化过程,加之2010年前后《山东省统计年鉴》能源消费量数据统计口径改变,为保证数据的连贯性,故在进行灰色模型预测时选用2011—2017年的碳排放量数据,计算结果见表 5。

| 表5 2011—2017年山东省碳排放总量一览表(单位:万吨) |

根据公式9计算出山东省生产能源消费碳排放的经济产出效应、产业结构效应、能源强度效应、能源消费结构效应和综合效应,结果如表 6所示。由模型设定可知,若某一影响因素的效应值为正值,即表示该影响因素引起的碳排放量变化为正效应,说明该影响因素会促进碳排放量增加;反之则说明该影响因素对碳排放量起到抑制作用。

| 表6 2005—2017年山东省能源消费碳排放LMDI分解结果 |

整体上看,除能源强度和个别年份的产业结构和能源消费结构对碳排放变化的影响为负向抑制作用外,经济产出和大部分年份的产业结构、能源消费结构对碳排放变化的影响均为正向促进作用。也就是说,总的抑制作用小于总的促进作用,这也导致山东省碳排放量呈现逐年增加的趋势。其中,经济产出效应对山东省碳排放的影响程度最大,然后依次是能源强度效应、能源消费结构效应和产业结构效应。值得注意的是,2017年山东省碳排放总量较2016年有所下降,除经济产出效应为正外,能源强度效应、能源消费结构效应和产业结构效应均对山东省碳排放起到了抑制作用。由此可以预见,若山东省继续贯彻落实当前的节能减碳政策,同时宏观控制碳排放驱动因素(尤其是对碳排放起促进作用的因素),未来山东省的节能减排效果会更好。

由于经济的发展同能源消耗是分不开的,而碳排放又是能源消耗的直接产物,因此碳排放量的增加与经济的快速发展密不可分,山东省碳排放量的不断增长就是经济发展的“副产品”(即非预期的产品)。从分解结果可以看出,从2005年至2010年,经济产出效应一直为正值,而且在所有影响因素中,经济产出的综合效应值最大,这表明经济产出是长期以来导致山东省碳排放量增加的最主要影响因素。在此期间,山东省实际GDP由18 496.99亿元增加到62 076.40亿元,年均增速在10%以上,这进一步证实了经济的高速增长是导致碳排放量上升的主要原因,也说明不能仅追求经济量的增长,还要注重质的发展。

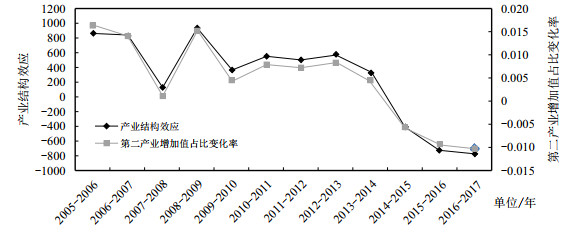

从产业结构方面来看,由于三大产业各自特点不同,第二产业耗能高,第三产业耗能低,在经济产出相同的条件下,第二产业占比高的产业结构相较于第三产业占比高的产业结构对碳排放的促进作用肯定更强。从表 6和图 1可以看出,山东省产业结构效应既有正值也有负值,即产业结构效应对山东省碳排放的影响既有正向促进作用,也有负向抑制作用。近年来,山东省第二产业发展迅速,其增加值占比一直维持在60%左右,能源消耗量也是三大产业中最多的,所以第二产业增加值占比的变化直接影响到山东省碳排放的变化。

|

| 图1 2005—2017年山东省第二产业增加值占比变化率和产业结构效应 |

从图 1还可以看出,山东省第二产业增加值占比的变化趋势与山东省的产业结构效应的变化趋势非常相似,这说明促使山东省碳排放的主要产业是第二产业。如果要降低山东省碳排放量,应逐步降低第二产业在山东省经济发展中的比重,大力发展现代服务业等第三产业,优先培育发展战略性新兴产业。

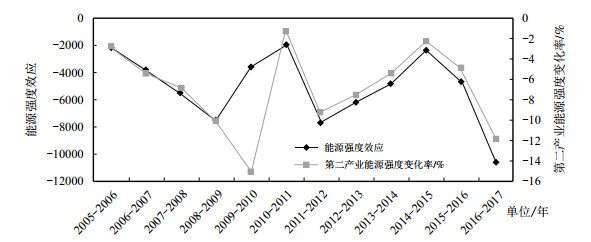

一般来说,能源强度降低即代表能源利用效率提高,能源利用效率的提高往往来自科学技术的进步。从表 6可以看出,2005—2017年间,山东省能源强度效应对碳排放的贡献值均为负值,说明产业能源强度对山东省碳排放起到抑制作用。通过进一步研究发现,山东省三大产业中的第二产业能源强度对山东省产业能源强度效应的影响最显著,第二产业能源强度的变化在很大程度上影响山东省碳排放的变化。如图 2所示,山东省的能源强度效应与山东省第二产业能源强度的变化趋势非常相似,进一步说明山东省第二产业能源强度对山东省能源强度效应影响较大。

|

| 图2 2005—2017年山东省第二产业能源强度率和能源强度效应 |

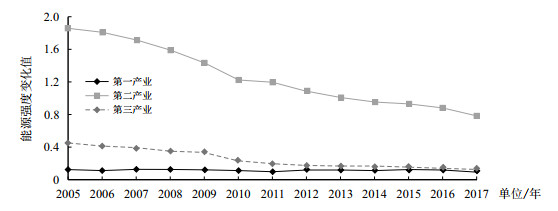

图 3中,从数值上看,在影响山东省碳排放的三大产业结构中,第二产业的能源强度最高,其次是第三产业,第一产业的能源强度最低;而且近年来第一、二产业能源强度值逐渐接近,说明两者的能源利用效率没有很大差距。从变化趋势来看,第二、三产业的能源强度都在降低,第一产业能源强度大体趋势保持平稳,说明近年来山东省第二产业和第三产业,尤其是第二产业的能源利用率变化幅度较大,利用效率提高显著。由此可以得出一个结论:要控制山东省碳排放,就要提高第二产业的能源利用效率。虽然近年来山东三大产业强度一直呈下降趋势,但与其他省份相较,山东省能源利用效率还有待提高,特别是第二产业,其能源利用效率还有很大提升空间。

|

| 图3 2005—2017年山东省三大产业能源强度变化趋势图 |

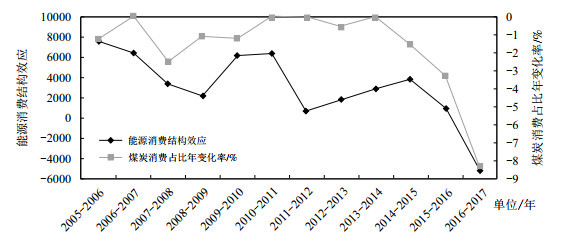

由分解结果可以发现,2005—2017年山东省碳排放的能源消费结构效应均为正值,说明能源消费结构效应对碳排放起正向促进作用,即能源消费结构效应导致山东省碳排放量逐年增加,山东省能源消费结构不甚合理,亟需优化。虽然2016—2017年能源消费结构效应为负值,2017年碳排放量与上年相比有所减少,山东省能源消费结构有改善趋势,但与全国平均水平以及同经济发展水平的其他省份相比,碳排放量仍较大,山东省省能源消费结构优化仍有很长的路要走。

|

| 图4 2005—2017年山东省煤炭消费占比年变化率和能源消费结构效应 |

从图中可以看到,在山东省的消费能源中,煤炭类能源碳排放系数大于其他化石能源,因此,即使在其他因素不变的情况下,如果能源消费中的煤炭类能源消费比重下降,石油和天然气的所占比重上升相同的幅度,总碳排放量也会减少,反之,总碳排放量增加。以2016年和2017年为例:2016年山东省煤炭和石油的能源消费所占比重分别为76.87%和16.27%,2017年分别为70.47%和17.04%,煤炭占比下降幅度明显,达到了7个百分点。这说明2017年能源消费结构的改善可能是2017年碳排放量减少的一大因素。由于等标准煤的情况下,煤炭比其他能源碳排放量高,所以会出现以上现象。从图 5可以发现,山东省能源消费结构效应与煤炭消费占比年变化率的变动趋势非常接近,因此,山东省煤炭消费比重是影响山东省碳排放量的一大重要因素。

|

| 图5 2011—2022年山东省碳排放总量及预测值 |

运用灰色模型对山东省未来碳排放量进行预测,以山东省2011—2017年二氧化碳排放量为原始数据列,预测过程如下:

(1) 原始序列的初始化

初始化后的序列为:79562.28,83055.84,86795.43,89573.31,92600.81,95106.54,88857.06;

(2) 原始序列的

对原始序列进行一次累加,得到

(3)

紧邻均值生成序列为:81309.0600000,84925.6350000,88184.3700000,91087.0600000,93853.6750000,91981.8000000;

(4) 发展系数和灰色作用量的计算

a=-0.4060723,b=-0.0000044;

(5) 模拟值的计算

计算所得模拟值为:79562.2800000,83529.5640064,86399.9792603,88424.4996040,89826.8603510,90786.1544578,91436.7504130;

(6) 残差的计算

计算所得残差为:34715891.5635110,其中,灰色Verhulst模型的时间响应式为

| $ \begin{array}{l} {\hat x^{(1)}}(k + 1) = \dfrac{{a{x^{(1)}}(0)}}{{b{x^{(1)}}(0) + (a - b{x^{(1)}}(0)){e^{ak}}}} \end{array} $ | (21) |

所得

| 表7 误差检验表 |

通过计算得到平均相对误差为2.1653801%,除去序号5,2016年的模拟数据与实际数据之间的误差为4.5%左右,其余年份均在3%以内,说明拟合程度很好,因此可以使用该方法进行预测。依据公式20可以预测得到2018年山东省碳排放总量:

| $ \begin{array}{l} {\hat x_1}^{(0)}(8) = {\hat x_1}^{(1)}(8) - {\hat x_1}^{(1)}(7) = 92170.0303 \end{array} $ | (22) |

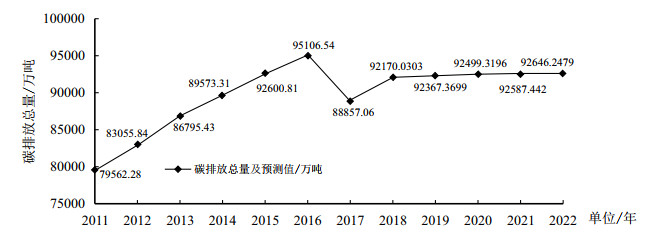

以此类推,可以预测得到2018—2022年,山东省碳排放总量,详情如表 8所示。从预测结果来看,2018—2022年山东省碳排放总量仍居高不下,但是增速明显放缓。

| 表8 2018—2022年山东省碳排放总量预测值(单位:万吨) |

为了更好地分析山东省现阶段和未来碳排放量的整体走势,笔者将山东省2011—2022年间碳排放总量实际值及预测值展现在图 5中,从图中可以看到,在此期间山东省碳排放主要分为两个阶段:第一阶段为2011—2016年,在这一阶段山东省碳排放总量明显增多,碳排放总量的增长速度较快,造成这种现象的主要原因是该阶段山东省经济快速发展,具有高碳排放特点的第二产业发展较快,与其紧密联系的二氧化碳排放量也随之增多;第二阶段为2017—2022年,虽然其二氧化碳排放量仍然居高不下,但与之前年份的二氧化碳排放增速相比,增长速度放缓,可能原因是近年来山东省响应国家碳减排号召,出台了一系列相关政策并贯彻落实的结果。尤其是2016年的产业结构构成首次实现了从“二、三、一”向“三、二、一”的历史性转变,2017年也继续保持了这样的模式。第二产业比重的下降使得山东省二氧化碳排放的现状有所改善。

4 结论与建议通过运用LMDI分解法,将山东省碳排放影响因素分解为经济产出效应、产业结构效应、能源强度效应和能源消费结构效应。分解结果表明,经济产出效应、能源消费结构效应和产业结构效应会促进碳排放量的增长,能源强度效应则抑制了碳排放量的增长。其中,在对山东省碳排放起促进作用的影响因素中,按照贡献度由大到小的顺序分别是经济产出、能源消费结构、产业结构;起抑制作用的影响因素是能源强度。综合来看,经济产出是影响山东省碳排放的最主要影响因素。另外,由灰色模型预测可知:到2022年,山东省碳排放量预计会增加至92 646.247 9万吨,可见山东省碳排放状况依然面临严峻的形势,减排压力巨大;但值得注意的是,近年来碳排放增长速度明显放缓,可知山东省减碳工作初现成效,现有减碳措施起到一定效果。

因此,未来还要继续推进节能减碳工作的落实与实施。针对以上结论,结合山东省当前的节能减排工作现状,对于未来山东省经济的绿色可持续发展提出几点建议。

(1) 优化能源消费结构,实现能源消费结构的合理化

由于煤炭消费在山东省的能源消费中占较大比例,且煤炭类能源的碳排放系数大于其他化石能源,因此,煤炭消费比重变动会引起山东省碳排放量的同方向的变动。鉴于这点,山东省应当在保持当前经济发展速度和规模的情况下,进一步优化能源消费结构,通过调整能源消耗结构来控制和减少碳排放。山东省可以凭借其良好的区位优势,大力发展风能、地热能、核能和生物质能等清洁能源,形成以煤炭和清洁能源互为补充的能源结构,加快优化和完善山东省的能源消费结构,实现山东省经济的绿色可持续发展。

(2) 针对高碳行业,通过新旧动能转换来完成产业结构转型

合理的产业结构是使能源强度控制在一定区间的重要保证。现阶段山东省的经济发展仍然处在转型发展的关键时期,因此要积极进行企业新旧动能的转换。当前,由于资源减少、劳动力成本提高,所以不能再依靠旧动能维持经济,有效措施就是进行产业升级,由传统的能源产业向技术产业推进,要求企业在技术上锻炼出过硬的实力,不断创新,淘汰落后的技术,开发领先的核心技术,提高能源效率,强化企业创新地位,根据市场需求制定产品策略,引导国外先进技术的使用,增强品牌竞争力。政府要加强制度创新,完善支持政策,帮助企业拓展融资渠道,尽快实现产业结构的合理转型。

(3) 提升公民环保意识,推动节能减排工作的开展

在一定程度上,提升公民和企业的环保意识对于产业结构、能源消费结构的优化及能源强度、能源消费量的降低都具有非常重要的意义,进而可以演化为开展减排工作的推力。一方面,政府机构等公共机构要发挥带头作用,对办公机构、公共设施进行低碳化改造,同时还要严格管理公用车油耗。另一方面,还要培养和加强民众的低碳环保意识,政府多实施与低碳相关的惠民政策,例如开展节能宣传周、能源紧缺体验日等活动,倡导绿色低碳的消费方式和生活方式,促使低碳理念深入人心。

| [1] |

Hoekstra R, Jeroen C J M, van den Bergh. Comparing structural decomposition analysis and index[J]. Energy Economics, 2003, 25(1): 39-64. |

| [2] |

刘瑞翔, 姜彩楼. 从投入产出视角看中国能耗加速增长现象[J]. 经济学, 2011, 10(3): 777-798. |

| [3] |

关军, 蒋立红, 张智慧, 郭海山, 张起维, 胡安琪. 中国建筑业碳排放增长的结构分解分析[J]. 工程管理学报, 2016, 30(6): 7-11. |

| [4] |

陈庆能, 沈满洪, 李崇岩. 中国行业碳排放变动的影响因素研究——基于D & L简化模型[J]. 生态经济, 2017, 33(7): 14-18, 24. |

| [5] |

Shrestha R M, Timilsina G R. Factors affecting CO2 intensities of power sector in Asia: A divisia decomposition analysis[J]. 1996, 18(4): 283-293. https://www.researchgate.net/publication/222191799_Factors_affecting_CO2_intensities_of_power_sector_in_Asia_A_Divisia_decomposition_analysis

|

| [6] |

Ang B W, Zhang F Q. Inter-regional comparisons of energy-related CO2 emissions using the decomposition technique[J]. Energy, 1999, 24(4): 297-305. |

| [7] |

Yan Q, Yin J, Baležentis T. Energy-related GHG emission inagriculture of the European countries:An application of the Generalized Divisia Index[J]. Journal of Cleaner Production, 2017(164): 686-694. |

| [8] |

徐国泉, 刘则渊, 姜照华. 中国碳排放的因素分解模型及实证分析:1995-2004[J]. 中国人口.资源与环境, 2006, 6: 158-161. |

| [9] |

魏一鸣, 刘兰翠, 范英, 吴刚. 中国能源报告(2008):碳排放研究[M]. 北京: 科学出版社, 2008.

|

| [10] |

宋德勇, 卢忠宝. 中国碳排放影响因素分解及其周期性波动研究[J]. 中国人口.资源与环境, 2009, 19(3): 18-24. |

| [11] |

李艳梅, 张雷, 程晓凌. 中国碳排放变化的因素分解与减排途径分析[J]. 资源科学, 2010, 32(2): 218-222. |

| [12] |

陈诗一. 中国工业分行业统计数据估算:1980-2008[J]. 经济学, 2011, 10(3): 735-776. |

| [13] |

邓吉祥, 刘晓, 王铮. 中国碳排放的区域差异及演变特征分析与因素分解[J]. 自然资源学报, 2014, 29(2): 189-200. |

| [14] |

邓聚龙. 灰理论基础[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2002: 300-310.

|

2020, Vol. 22

2020, Vol. 22