全面二孩政策实施后,女性面临“升”和“生”的两种抉择,兼顾人口生育与社会劳动的双重责任。自女权主义兴起、“妇女能顶半边天”理念的传扬以及男女平等观念的推行以来,过去“男主外,女主内”的传统分工思想发生变化,女性不再局限于家庭,而是走出家门参与社会经济活动。但女性的经济角色并没有对其家庭角色产生太大影响,育儿与就业之间的冲突迫使她们进行家庭和工作的平衡。随着女性职业社会化,育儿对女性就业的影响日益凸显。女性作为劳动市场的重要力量,近年来我国女性劳动参与呈明显下降趋势。据世界银行公开的数据显示,近20年中国女性劳动参与率(占15~64岁女性人口的百分比)由1997年的72.03%下降至2017年的61.84%,而男性劳动参与率2017年为76.26%。女性劳动参与的下降是家庭内部分工、经济、社会等方面作用的结果,但育儿是影响女性就业的重要原因之一。

在全面二孩政策下,生育模式的转变将增大女性育儿和照料负担,进而会对女性就业以及女性未来的职业发展产生一定的影响。女性作为增加家庭福祉和促进经济发展的重要力量,育儿与就业的冲突问题不解决,女性的生育意愿便难以释放,也难以实现高质量更充分的劳动就业。女性育儿与就业问题不仅仅是女性之事,家庭和社会都有一定责任。现实生活中,来自家庭的支持尤其是长辈的“代际分担”大大减轻了女性育儿和照料负担[1]。因此,笔者试图从家庭内部寻找解决女性育儿和就业冲突的途径,实证探究育儿和代际分担对女性就业的影响,以期为缓解女性育儿压力、推进全面二孩政策的实施以及激发女性就业潜能提供贴切实际的建议。

1 理论基础与文献综述贝克尔的家庭经济理论认为,为使整个家庭的效用达到最大化,夫妻双方会在家庭和劳动市场中花费的时间之间进行合理分配和选择[2]。由于女性更擅长家庭劳务工作,而男性在劳动市场具有收入比较优势,因此两性在劳动上的分工便形成女性承担家庭照料的主要责任、而男性专精于劳动市场的格局[3]。但是,随着女性职业社会化,女性仍作为育儿的主要承担者,就会承受育儿以履行家庭照料责任和工作以创造家庭财富的双重压力[4]。根据角色冲突理论,个体同时担任不同角色时,一种角色会影响另外一种角色,因此育儿与工作间的压力必然会影响女性就业选择。

国外已经有大量关于育儿对女性劳动参与影响的研究,而国内相关研究数量较少。当前,国内外学术界对于育儿和女性就业的关系研究结论主要体现在两方面:一方面,国内外部分研究者认为,生育对女性就业没有明显影响[5-6],育儿与女性就业的关系受到女性人力资本、性别分工观念、家庭经济水平、就业政策和社会制度等方面的影响[7]。另一方面,绝大多数研究者发现,育儿对女性就业有负面影响。例如,Angrist认为,育儿降低了女性劳动参与[8];Kimmel and Connelly发现,随着孩子数量的增多,女性照料的时间变长,随着孩子长大,照料时间变短,也就是说,孩子年纪较小时,需要家人更长时间的陪伴和照料[9];张川川利用中国健康与营养调查数据研究发现,子女数量的增加会显著降低城镇女性劳动供给[10];周春芳认为,学龄前儿童看护对女性非农劳动参与有显著负向影响[11];吴帆等发现,女性在组建家庭后便面临家庭-就业冲突,母亲照料负担过重,育儿对女性就业的负向影响会迫使女性减少劳动时间甚至退出劳动市场[12]。

目前,随着家庭结构变迁,家庭小型化、核心化日益现象明显。而家庭中其他成员更多地参与育儿照料,尤其是来自上一代的代际分担,大大减轻了女性的育儿负担。Heckman分析不同儿童照料方式对女性劳动参与的影响后发现,家庭成员对育儿的分担对女性劳动参与的影响更大[13];杜凤莲用中国非农村的数据实证证明,儿童看护和家庭结构对女性劳动参与有影响[14];Nakamura and Ueda从家庭收益最大化的角度认为,为使女性更好参与社会劳动,父母会给予代际帮助,降低女性育儿负担[15];Cardia and Ng基于美国的数据发现,与老人同住家庭的年轻女性劳动参与率会提高[16];沈可发现,在多代同堂居住方式的家庭里,老年父母帮助女性分担育儿压力,有效地提高了女性劳动参与[17];宋月萍基于2014年中国计划生育家庭发展追踪调查数据,通过实证分析发现,随着女性年龄和其长辈年龄的增大,长辈给予的代际分担能力减弱,相对应的被照料的需求也逐渐增大,在公共托幼和养老服务缺乏时,与父母同住的家庭意味着女性老年照料负担的增大,反而对其劳动参与有负向影响[18]。邹红等实证分析了隔代照料与女性就业的关系,发现长辈给予的隔代照料能够显著增加女性劳动参与和劳动时间[19]。

从已有研究来看,国外关于育儿对女性劳动参与的影响研究较为丰富,而国内研究数量相对较少。另外,关于代际分担对女性就业的影响,与老人同住家庭的女性劳动参与率是否更高尚未有统一定论。基于此,笔者认为,育儿、代际分担与女性就业之间存在更为深刻的关系,需要把这三者纳入统一研究框架进行深入研究。尤其是在全面二孩政策下,研究育儿对女性就业的影响,并进一步探讨代际分担在其中的作用,对于促进人口发展、推进女性充分就业具有重要的现实意义。

2 研究设计 2.1 数据来源本研究所用的数据来源于2015年CGSS微观调查,有效样本5 835个。由于是分析已婚女性就业问题,《劳动法》规定女工人退休年龄为50周岁,女干部为55周岁,因此本研究筛选的是55岁以下已婚女性,在删除无效、拒绝回答、空白等关键变量缺失的无效问卷后,得到所需有效样本2 088个。

2.2 变量界定被解释变量为已婚女性就业。“就业”是指在法定年龄内依法从事有报酬的经济活动,以当前的劳动参与和每周的劳动时间来表示。“劳动参与”(

解释变量有2个。一个是“育儿”,由于学龄前儿童更需要母亲的照料和陪伴,考虑到我国法定入学年龄为6岁,育儿照料核心变量选用“是否有6岁以下子女”;另一个变量是“代际分担”,考虑到与父母同住的家庭有来自长辈的隔代照料支持,会在一定程度上减轻女性育儿负担,因此代际分担用“是否与父母(公婆)同住”来测量[1]。

控制变量分别为“个人禀赋”“家庭禀赋”以及“性别观念”。与以往研究相同,采用样本的年龄、健康状态和受教育程度来衡量已婚女性个人禀赋,采用家庭经济状况和婚姻状态来衡量家庭禀赋。此外,加入性别观念,采用劳动分工和家务分工来衡量女性“男主外,女主内”的性别观念是否传统。

以上变量与赋值见表 1所示。

| 表1 变量的界定与赋值 |

根据对5 835个样本的统计分析,相关变量情况(表 2)为:样本中58.1%的已婚女性目前从事非农工作,其余41.9%的已婚女性目前没有工作、曾有过非农工作以及从未工作过;有18.8%的已婚女性育有6岁以下子女;24.1%的已婚女性与父母公婆同住;年龄40~49岁的占总样本的37.1%;受教育程度偏低,大专以上教育的占22.3%;城乡分布较为均衡;家庭经济状况高于当地平均水平的家庭占65.3%;就劳动市场分工层面的性别观念来看,53.8%的已婚女性为传统观念,而在家务分工方面,大多数的已婚女性认为家庭内男女应该平等分配家务。

| 表2 变量的描述性统计结果 |

笔者为了从劳动参与和劳动时间两个维度来考察育儿对女性就业的影响并检验代际分担的调节作用,设定了两个模型。

(1) 劳动参与模型

被解释变量“已婚女性劳动参与(

| $ Logit(P_{y=1} )=\ln\dfrac{{P_{y=1}}}{{{{1-P_{y=1}}}}}=\alpha_1+\beta_1 X_i $ | (1) |

| $Logit(P_{y=1} )=\ln\dfrac{{P_{y=1}}}{{{{1-P_{y=1}}}}}=\alpha_2+\beta_1 {care}_i+\beta_2 X_i $ | (2) |

| $Logit(P_{y=1} )=\ln\dfrac{{P_{y=1}}}{{{{1-P_{y=1}}}}}=\alpha_3+\beta_1 {care}_i+\beta_2 {reside}_i+\beta_3 X_i $ | (3) |

| $Logit(P_{y=1} )=\ln\dfrac{{P_{y=1}}}{{{{1-P_{y=1}}}}}=\alpha_4+\beta_1 {care}_i+\beta_2 {reside}_i+{\beta_3 {care}_i*{reside}_i+\beta}_4 X_i $ | (4) |

其中,

(2) 劳动时间模型

在表 1中,被解释变量“已婚女性周劳动时间(work hours)”的具体含义为:如果女性参与了社会劳动,则周劳动时间大于0;如果没有参与社会劳动,则周劳动时间等于0。由于样本中有41.9%处于周劳动时间等于0的状态,出现了左归并的现象,为应对这种情况,笔者采用Tobit模型来估计劳动时间受到的影响,故将劳动时间模型设定如下:

| ${workhours}_i=\alpha_4+\beta_1 {care}_i+\beta_2 {reside}_i+{\beta_3 {care}_i\ast{reside}_i+\beta}_4 X_i $ | (5) |

为了最大程度地检验育儿、代际分担对女性劳动参与的影响,本研究根据公式(1)~(4)构建了Logistic1~4 (4个子模型),并根据逐步回归原则逐一加入变量进行回归,表 3汇报了基本回归结果;为检验育儿、代际分担对女性劳动时间的影响,根据公式(5)构建Tobit模型,回归结果如表 4所示。

| 表3 已婚女性劳动参与影响因素的Logistic回归结果 |

| 表4 已婚女性劳动时间影响因素的Tobit回归结果 |

育儿在1%的水平上对已婚女性就业有显著影响。根据Logistic2和Tobit模型,有6岁及以下年龄子女的已婚女性劳动参与的概率要比没有6岁及以下年龄子女的已婚女性低49.1%,每周的劳动时间相对减少8.582个小时。可见,对于6岁以下的幼儿而言,母亲仍是主要的照料者,育儿对于已婚女性就业有显著的负影响。究其原因,可能是照料学龄前儿童的“替代效应”大于“收入效应”。其中“替代效应”是指因时间的稀缺性,照料儿童会导致劳动参与的下降,女性因照料儿童而选择退出劳动市场;“收入效应”是指照料儿童要付出成本,为避免退出劳动市场造成的收入减少,女性会在照料儿童的同时选择继续工作。

3.2 代际分担对女性就业的影响根据Logistic3和Tobit模型,与父母(公婆)同住的已婚女性劳动参与的概率要比不同住的低28.4%,每周的劳动时间少4.813个小时。这与相关研究认为的与父母(公婆)同住对女性就业产生正向影响不一致。那么,与父母(公婆)同住究竟是如何影响女性就业的呢?当有儿童照料负担的女性与父母(公婆)同住时,是否存在代际分担在一定程度上会减少女性儿童照料负担呢?另外,代际分担究竟如何影响女性就业的呢?育儿、代际分担对女性就业的影响背后存在着更复杂的效应,需要进一步探索。

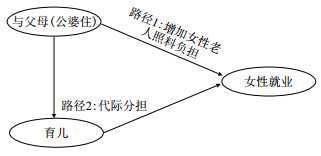

3.3 代际分担对育儿的调节效用为进一步探究育儿与父母(公婆)同住的交互作用,笔者对其交互项进行了分析。根据Logistic4,照料儿童同时也与父母(公婆)同住的已婚女性劳动参与的概率是其他3种情况的(照料儿童而不与父母公婆同住、不照料儿童而与父母公婆同住、不照料儿童也不与父母公婆同住)已婚女性劳动参与的1.704倍。进一步讲,长辈给予的代际分担会在一定程度上减轻育儿对女性就业的负向影响。根据Logistic4和Tobit模型,笔者构建了调节效用路径分析图(图 1)。如图 1所示,第一条路径是与父母(公婆)同住会增加女性照料同住老人的负担,对女性劳动参与和劳动时间产生负面影响;第二条路径是代际分担对育儿的调节作用,与父母(公婆)同住的家庭,长辈会通过帮助女性照料儿童,实现代际时间转移,减少女性育儿时间和托幼成本,进而减轻育儿对女性的负向影响,从而提高女性劳动参与。

|

| 图1 调节效用路径分析图 |

为进一步检验代际分担对育儿的负向调节作用,根据与父母(公婆)居住情况将样本进行分组估计(表 5),结果表明:对于与父母(公婆)同住的已婚女性,有育儿负担的已婚女性劳动参与概率比没有育儿负担的低42.8%;而不与父母(公婆)同住的,劳动参与概率低52.6%。这意味着对于需要照料儿童的已婚女性而言,长辈给予的代际分担更为凸显。当与父母(公婆)同住时,赋闲长辈的机会成本比较低,为使家庭福利最大化,父母(公婆)会协助女性照料儿童,分担部分家庭责任。这种代际分担会对母亲的照料需求有一种释放效应,从而减少女性的家庭照料时间和托幼成本,相应地增加她们的劳动时间,提高劳动参与。

| 表5 育儿对已婚女性劳动参与的影响(是否同住) |

由于我国城乡的不均衡发展,导致农村和城镇已婚女性就业存在明显差异。基于此,笔者根据城乡和农村样本进行分组估计,在更好地反映城乡已婚女性就业差异的同时,分析全面二孩政策下育儿对城乡女性就业的不同影响,结果见表 6。从表中可以看到,育儿对城镇已婚女性就业的影响明显大于农村已婚女性;而代际分担对育儿的负向调节作用对城乡女性就业的影响基本一致。

| 表6 城乡的异质性检验 |

在本研究中,控制变量在不同的模型设定中的估计结果比较一致。具体而言,在控制其他变量的情况下,健康状态较好的已婚女性,生产力强,劳动参与也会明显提高。受教育程度与已婚女性劳动参与呈正向关系,教育增加了其预期收益率,受教育程度越高,退出劳动市场的机会成本越大,退出劳动力市场的可能性越小。婚姻(是否有配偶)对已婚女性就业有显著负影响,有配偶的已婚女性劳动参与的可能性较小,来自丈夫的支持会使已婚女性更愿意选择回归家庭承担起家庭照料的责任。性别观念会在很大程度上影响已婚女性对家庭与工作之间的选择,传统的劳动市场分工观念会抑制女性劳动参与,而家庭劳务分工性别观念表明丈夫对女性参与工作的支持度,家庭劳务分工均衡时女性会更有可能选择就业。

4 结论与启示 4.1 基本结论本研究通过实证研究发现,育儿对女性就业有负向影响。受传统观念的影响,已婚女性承担着育儿的主要责任,育儿对已婚女性就业的“替代效应”大于“收入效应”。相较于没有6岁及以下年龄子女的已婚女性,有6岁及以下年龄子女的已婚女性劳动参与的概率更低,每周劳动时间相对减少8.582个小时。研究还发现,代际分担对育儿具有负向调节作用,即长辈给予的代际分担会在一定程度上减轻育儿对女性就业的负向影响。当与父母(公婆)同住时,同住长辈会协助女性照料儿童,这种代际分担会对母亲育儿需求有一种释放效应,从而减少女性的育儿时间,相应地增加她们的劳动时间。育儿对女性就业的影响还存在城乡差异,研究同时发现,育儿对城镇已婚女性就业的影响明显大于农村已婚女性;而代际分担对育儿的负向调节对城乡女性就业的影响基本一致。

4.2 政策启示随着中国家庭结构变化,家庭对公共托幼、养老服务等的需求与相关服务政策机制缺乏之间的矛盾日益凸显,尤其是全面二孩政策放开后,女性因育儿与工作压力退出劳动市场的风险日益增大。目前亟需恰当的公共政策帮助女性减轻育儿压力,平衡育儿与工作之间的关系。政府和社会各界应从营造社会环境、鼓励家庭层面和增加公共服务帮扶的角度,通过有效的干预和引导,鼓励社会服务和家庭代际分担,帮助女性分担育儿压力,促进她们找到育儿与就业之间的平衡。

第一,营造良好的社会支持氛围。性别红利和人口红利一样重要,女性充分就业对于女性自身、家庭以及社会都具有重要的意义。对于因育儿而暂时离开劳动力市场的女性,应减少性别歧视,设立专门的机构,帮助其重塑职业自信,使她们更好地返回劳动力市场。

第二,完善托幼服务等社会照料服务体系。在进行生育政策转变和完善的同时,应加大对托幼育儿服务的扶持,关注弱势群体,让低价托育服务成为低收入、偏远欠发达地区女性的育儿选择,从而缓解女性育儿与就业间的矛盾。

第三,“隔代照料”纳入托育服务体系。在完善公共托育体系的前期,可先将“隔代照料”纳入服务体系中,承认其社会价值。此外,对于长辈给予代际分担的家庭,可为长辈开展社区早教培训,以提高祖辈隔代照料水平。

第四,关注女性健康,完善社会保障体系。通过延长产假、设立单独育婴假、育后康复保健服务等措施帮助女性协调育儿与就业之间的冲突,提高女性职业发展能力,激发女性就业潜能。

| [1] |

郑真真. 兼顾与分担:妇女育儿时间及家人影响[J]. 劳动经济研究, 2017, 5(5): 3-17. |

| [2] |

Becker, Gary S. A Treatise on the family[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991.

|

| [3] |

Coverman, Shelly. Explaining Husbands'Participation in Domestic Labor[J]. Sociological Quarterly, 1983, 26(1): 81-97. |

| [4] |

杨菊华. 新时代家庭面临的新问题及未来研究方向[J]. 妇女研究论丛, 2018(6): 9-12. |

| [5] |

Cheng B S. Cointegration and causality between fertility and female labor participation in Taiwan:a multivariate approach[J]. Atlantic Economic Journal, 1999, 27(4): 422-434. DOI:10.1007/bf02298338 |

| [6] |

Budig M J. Are womens employment and fertility histories interdependent? An examination of causal order using event history analysis[J]. Social Science Research, 2003, 32(3): 376-401. DOI:10.1016/S0049-089X(03)00012-7 |

| [7] |

Brewster K L, Rindfuss R R. Fertility and women's employment in industrialized nations[J]. Annual Review of Sociology, 2000, 26(26): 271-296. |

| [8] |

Angrist J D, Evans W N. Children and their parents' labor supply:evidence from exogenous variation in family size[J]. NBER Working Papers, 1996, 88(3): 450-477. |

| [9] |

Kimmel J, Connelly R. Mothers' time choices:caregiving, leisure, home production, and paid work[J]. Journal of Human Resources, 2007, 42: 644-681. |

| [10] |

张川川. 子女数量对已婚女性劳动供给和工资的影响[J]. 人口与经济, 2011(5): 29-35. |

| [11] |

周春芳. 儿童看护、老人照料与农村已婚女性非农就业[J]. 农业技术经济, 2013(11): 94-102. |

| [12] |

吴帆, 王琳. 中国学龄前儿童家庭照料安排与政策需求——基于多源数据的分析[J]. 人口研究, 2017, 41(6): 71-83. |

| [13] |

Heckman J J. Effects of child-care programs on women's work effort[J]. Journal of Political Economy, 1974, 82(2): 136-136. DOI:10.1086/260297 |

| [14] |

杜凤莲. 家庭结构、儿童看护与女性劳动参与:来自中国非农村的证据[J]. 世界经济文汇, 2008(2): 1-12. |

| [15] |

Nakamura J, Ueda A. On the determinants of career interruption by childbirth among married women in Japan[J]. Journal of the Japanese & International Economies, 1999, 13(1): 1-89. DOI:10.1006/jjie.1998.0408 |

| [16] |

Cardia E, Ng S. Intergenerational time transfers and childcare[J]. Review of Economic Dynamics, 2003, 6(2): 431-454. |

| [17] |

沈可, 章元, 鄢萍. 中国女性劳动参与率下降的新解释:家庭结构变迁的视角[J]. 人口研究, 2012, 36(5): 15-27. |

| [18] |

宋月萍. 照料责任的家庭内化和代际分担:父母同住对女性劳动参与的影响[J]. 人口研究, 2019, 43(3): 78-89. |

| [19] |

邹红, 彭争呈, 栾炳江. 隔代照料与女性劳动供给——兼析照料视角下全面二孩与延迟退休悖论[J]. 经济学动态, 2018(7): 37-52. |

| [20] |

贾云竹, 马冬玲. 性别观念变迁的多视角考量:以"男主外, 女主内"为例[J]. 妇女研究论丛, 2015(3): 29-36. |

| [21] |

杨菊华.让性别红利激发经济社会发展新潜能[N].中国妇女报, 2018-05-22(005).

|

| [22] |

杨慧. "全面两孩"政策下促进妇女平等就业的路径探讨[J]. 妇女研究论丛, 2016(2): 17-20. |

| [23] |

叶文振. 社会性别意识与女性人口学发展[J]. 妇女研究论丛, 2016(4): 12-13. |

2020, Vol. 22

2020, Vol. 22