地质遗迹保护与地质公园建设始于20世纪末全球自然遗产保护的大背景,地质公园是当时地质遗迹保护的新方式。1996年,联合国教科文组织地学部就曾提出建立世界地质公园的倡议,以求有效保护地质遗迹,但正式开始保护地质遗迹则是在2001年。此后,地质遗迹保护与地质公园建设研究相继展开。

地质公园是集地质景观、自然景观、人文景观为一体,具有一定规模,用以保护地质资源,进行观光旅游、休闲度假的自然区域。国际上对地质遗迹与地质公园十分重视。1872年,美国建立了世界上第一个国家公园,即黄石公园。1996年,国外学者提出“建立欧洲地质公园”的提议,借此构建地质遗迹保护与发展的纽带。1999年,联合国教科文组织提出创建世界地质公园,建立全球地质遗迹保护体系。目前,国际上一般通过建立自然保护区和国家地质公园,实行地质遗迹的保护工作,地质遗迹保护已成为全球的共识。通过文献调研,不难看出,国外地质公园的研究普遍借鉴了美国、加拿大等地的研究理念与结果[1-4]。中国则是在2001年从国家层面设立地质公园,确定了第一批国家级地质公园。在中国,与地质遗迹保护宗旨相近的区域还有自然保护区、森林公园等,其目的都是对生态环境的保护。2013年,中国提出了建立国家公园体制。2017年,国家发布《建立国家公园体制总体方案》;2019年6月,再次发布了《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》。至此,中国形成了以国家公园为主体的自然保护地体系,其中地质公园是重要的组成部分[5]。

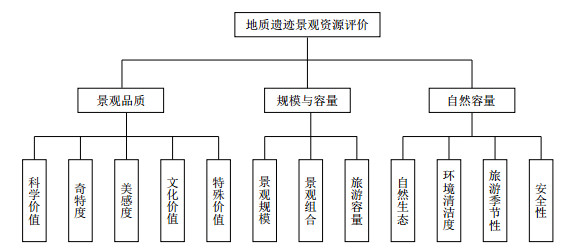

1993年前后,国内学者认识到了地质遗迹保护的重要性,进行了地质公园的景观资源分类、分区及综合评价研究[6]。自2001年国家确定了第一批国家级地质公园后,有关地质公园的研究逐渐展开,学者们重点关注了地质公园的建设与管理[7-8]。随着地质遗迹价值的不断普及,保护与开发及措施也成为学者们研究的内容[9-12]。在地质遗迹的保护与开发的问题上,学界有不同的观点:地质遗迹必须得到科学保护这一点是公认的,但是对采取什么样的手段、途径、规模对地质遗迹进行使用则存在着不同的看法。学者们提出了生态科普与地质科技旅游并重模式、以地质科技旅游为主生态科普等其他形式为辅的混合模式、以生态科普为主地质科技旅游等为辅的三种开发模式,提出地质公园旅游是旅游业发展的重要增长点[13-17]。此后,地质公园研究侧重于园区的规划与建设、地质遗迹的评价体系、地质公园发展与生态环境、经济增长的耦合分析等方面,如:景区解说系统初探、旅游环境容量探讨、游憩承载力研究[18-20];构建地质遗迹资源评价指标体系,利用层次分析法(AHP)对各个指标体系的权重进行计算并评价[21-23];采用AHP与菲罗模型评价地质遗迹景观以及引入耦合协调度理论,定量评价地质公园社会经济与生态环境效益的耦合协调度、地质公园旅游经济增长与生态环境压力脱钩对地质公园建设管理的意义[24-27];构建地质公园景区科普旅游评价指标体系和地质公园资源承载力综合评价指标体系,等等[28-32]。

基于文献调研可知,现有学者对华蓥山国家地质公园的研究多集中在地质景观的成因及特征分析和地质遗迹的调查及定性评价上。为此,笔者在充分调查地质遗迹种类和借鉴前人学者分类基础上,将地质遗迹划分为6大类,并采用层次分析法(AHP)与专家打分法对华蓥山国家地质公园的地质遗迹进行定量评价,梳理其保护与利用的途径,以期对华蓥山地质公园的生态旅游起到一定的促进作用。

1 华蓥山国家地质公园概况 1.1 地理位置华蓥山国家地质公园地处华蓥、邻水交界处,位于华蓥市东北部,行政区隶属四川省广安华蓥市。公园距华蓥市10km,距广安市24km,距成都市300km。四址界线包括:北以天池湖北部相接的分水岭为界,西以小山坝西侧天池国有林场毗邻,南以高登山石林南缘与邻水接壤处为界,东以邻水县为界。地理坐标为:东经106°46′20.913″

公园位于川东平行岭谷,四川盆地东缘华蓥山背斜中段南东翼,地势由西向东渐高,山脉走向北东——南西向,与构造线方向高度一致。公园内地层区划属于扬子地台区上扬子地层分区万县小区,出露奥陶系至侏罗系大部分地层,缺失泥盆系、部分石炭系和白垩系地层。园区内岩溶地貌广泛分布,河流溯源侵蚀强烈,地势起伏明显。

2 华蓥山国家地质公园的地质遗迹资源类型 2.1 地质遗迹类型的划分华蓥山国家地质公园园区内地质遗迹景观类型多样,大致可分为地质剖面、地质构造、地貌景观、水体景观、环境地质大类、古生物化石等6大类、11类、13亚类,共计105处主要地质遗迹景观(表 1)。地质剖面大类主要包括地层剖面及地质遗迹剖面两类;地质构造类主要包括背斜、向斜、断层以及独特的“Ω”地貌;地貌景观大类主要为以石林石芽、溶洞、漏斗洼地、钙华等为代表的岩溶地貌,和川东平行岭谷上形成的以大量的褶皱山、单斜山、断层崖为代表的构造地貌;水体景观类包括构造岩溶湖泊、洼地漏斗淤积形成的水池、风景河段等景观;环境地质大类则包括崩塌遗迹及采矿遗迹等。

| 表1 华蓥山国家地质公园地质遗迹分类表 |

(1) 华蓥山断层。位于宝顶背斜西翼,为华蓥山断裂带主断层。断层面倾向南东,倾角各处不一,大于45°。断层走向变化较大,为北0

(2) 高登山。高登山位于石林园区的东侧,纬度约30°18′01.09″,经度约106°48′25.73″。海拔1 704 m,为华蓥山最高峰。登高峰古称海宝山,是典型的倒置地形——向斜山,其山顶近似圆形,面积近1km

(3) 湖泊景观——天池湖。天池湖原名龙池,位于地质公园北部,纬度30°24′30″N,经度106°50′42.9″E,海拔475 m。天池湖生成于古生代三叠纪,距今约2.3亿年。天池湖所处构造位置较特殊,处于宝鼎复背斜的次级向斜构造部位,同时华蓥山断裂带于天池南边为一系列逆冲断层,而在天池以北逐渐隐没,故形成了天池最初的构造低地,从广义上讲,天池也可以作为构造背景下的岩溶湖。华蓥山天池对岩溶漏斗、洼地和岩溶湖泊的形成和演化研究以及地质构造对岩溶湖泊的影响研究有重要的参考价值。

(4) 可溶岩地貌景观——石林、石芽。龙王洞背斜轴部附近地层产状平缓,一般小于l5°,主要出露茅口组灰岩(P

(5) 典型基性、超基性岩体剖面——高石坎柱状玄武岩。位于石林园区,纬度为30°19′2.72″N,经度为106°48′59.58″E,海拔1 354 m。分布在罗家沟一带,属华蓥山背斜轴部,峡谷大致走向35°,坡面倾角约45°。为沿华蓥山大断裂呈裂隙式喷发而形成的二叠纪玄武岩,岩石类型主要为灰绿色、灰黑色,具杏仁、气孔构造,底部为灰白色页岩。厚20

华蓥山国家地质公园地质遗迹景观类型多样,数量众多,兼有红色旅游景观和佛教文化景观。在地貌上,地质公园位于川东平行岭谷西部第一山——华蓥山最高峰高登山西坡,区位极具代表性和典型性。华蓥山的地质遗迹景观组合良好:既有断裂、背斜、向斜、陡崖等类型齐全的地质构造地貌,又有从奥陶系到侏罗系分布该区的地层剖面;既有石芽、石林、漏斗、洼地、钙华、溶洞、石笋、石柱等岩溶景观,又有天池湖、溪流泉岩溶水系。独特的地理位置、地球演化历史、地质背景造就了华蓥山独特的景观,并成为科普教育、地学旅游的良好场所(图 1)。

|

| 图1 华蓥山国家地质公园地质遗迹景观资源评价指标体系 |

结合前人的研究基础和华蓥山国家地质公园的地质资源情况,笔者构建了华蓥山国家地质公园地质遗迹景观资源评价指标体系。按照地质遗迹景观资源的定量评价方法,选取地质遗迹景观品质、景观规模、自然环境容量三方面作为评价因子,选取12个具体评价指标,分别确定权重[30](表 2)。

| 表2 地质遗迹资源因子权重及综合评价标准 |

选取评价公式为:

其中:

根据景观资源的综合评价标准将地质遗迹分为

通过对公园内105处主要的地质遗迹景观进行评价,研究发现:园内地质遗迹可划分为世界级、国家级、省级和地方级。

世界级:相当于

国家级:相当于

省级:相当于

地方级:相当于

地质遗迹的保护,首先要做好地质遗迹的成因、类型、分布、数量品质调查,开展好前期准备工作。为进一步保护华蓥山国家地质公园的地质遗迹,要求对地质遗迹进行全面了解、合理分类,建立地质遗迹信息档案,对地质遗迹进行信息集成与展示、动态监测,对特级、一级地质遗迹点设置保护标识,建立行之有效的保护制度。其中,园区内的特级保护点有5个(表 3)。

| 表3 地质遗迹特级保护点统计表 |

依据华蓥山国家地质公园内地质遗迹的分布及价值特征,将公园内的地质遗迹保护区域划分为一级、二级、三级保护区,总面积约7.03km

(1) 一级保护区(点)

将具有重要科研价值同时又很少见的地质遗迹出露区划分为一级保护区。包括石林一级保护区和天池湖一级保护区,总面积为2.21km

| 表4 地质遗迹一级保护点统计表 |

(2) 二级保护区

将具有一定代表性、规模相对较大的、地质现象出露较好、便于开展科考教育的地质遗迹保护区划为二级保护区。主要为菜籽垭地质遗迹保护区,总面积为1.97km

(3) 三级保护区

对同类地质遗迹较多、地质遗迹敏感度较低、具有一定科研价值和观赏价值的区域,划为三级保护区。主要是小石洞地质遗迹保护区,面积2.85km

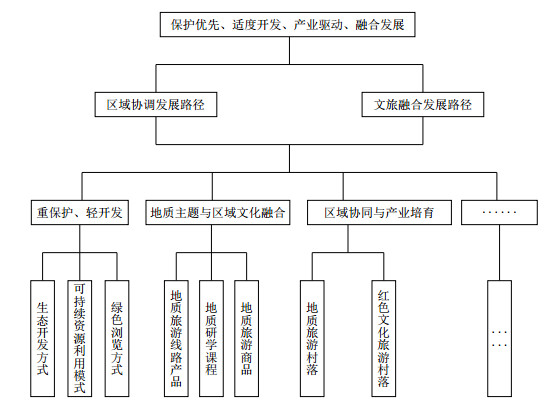

地质遗迹作为人类的自然文化遗产,不仅具有重要的科学价值、美学价值,还具有重要的教育价值。地质公园是展示地质遗迹的重要形式,是人地关系地域系统的重要组成部分,是国家主体功能区中重要的生态功能提供的主体。根据社会、经济、生态三效益相统一的原则,结合当前生态旅游发展的理念与要求,笔者提出“1+2+

|

| 图2 地质公园发展模式示意图 |

1:是一个发展理念,即:保护优先,适度开发,产业驱动,融合发展。

2:是两个发展路径,即:文旅融合发展路径、区域协调发展路径。文旅融合发展路径要突出地质文化与旅游发展的融合发展;区域协调发展路径要加强地质公园建设与邻近村镇的融合发展,形成地质文化鲜明的特色村镇。

华蓥山国家地质公园一贯遵循保护先行、适度发展的理念,优先划分保护区,依据保护区等级及属性提出相应保护措施,并进行相应的配套保护,如生态环境保护、环境容量控制、人文景观保护等。当前,应充分发挥华蓥山国家地质公园的地质特色及区域优势,走文旅融合发展及区域协调发展两条主线,完善相应基础及服务设施建设,科学调研旅游市场的项目、产品、路线,与周边地区实行产业联动,活跃自身,带动周边,共同发展。

同时,华蓥山国家地质公园应致力于保证对生态系统的最低扰动,并以此为前提,适时进行产业开发。注重旅游产品组合开发,以科考专项旅游为核心产品、以大众观光旅游为基础产品、以大众休闲和社会风情为附加产品整合开发,充分发挥资源优势。此外,在产业培育上注重联动开发,将周边区域农业资源、观光资源及配套服务设施纳入华蓥山国家地质公园旅游路线,构建辐射面广、带动性强的协调发展模式。

4.2.2 华蓥山地质公园发展的几点思考(1) 依托地质资源,开发研学旅行课程

地质遗迹具有丰富的美学、观赏和历史价值,但地质遗迹极强的科普教育价值是区别于其他类型景观的重要点。因此,在对地质遗迹进行有序保护的基础上,必须将地质遗迹的科普研学作用作为重点予以突出,做到产研学一体。华蓥山国家地质公园的地质资源禀赋、地质文化深厚,有大量地质剖面出露、独特的“Ω”地貌、石林石芽等。近年来旅游业的强势发展,为地质公园的发展提供了机遇,打造旅游发展新态势,推动“地质+研学”的旅游模式发展,是华蓥山国家地质公园发展利用的重要特色。

(2) 依托地质公园,建设周边旅游主题村镇

华蓥山国家地质公园三园区共55.85km

(3) 依托地质环境,开发旅游体验项目

华蓥山国家地质公园内,独特的地形地貌发育了众多地质资源,这些地质资源横向延伸长,纵向高差大。公园内出露的众多不同地质年代的地层剖面和古动物化石,为野外实地考察、室内地质剖面及化石展示和地质博物馆建立提供了良好的物质条件。此外,公园内地形起伏大,适宜建立冒险类旅游体验项目,充分满足游客的游览性与参与性。

5 结语地质遗迹作为人类自然文化遗产的重要组成部分,已经被联合国教科文组织纳入保护范畴,中国也建立了以国家公园为核心的自然保护地体系。地质遗迹分别以地质公园、自然保护区等形式,按照保护优先、适度开发的理念,探索出小范围开发、大范围保护的生态旅游模式,这种发展模式既保护了地质生态系统,又促进了地方经济发展。华蓥山地区属革命老区,旅游资源丰富。华蓥山国家地质公园是一处以“盆景式石林”、构造岩溶湖泊、华蓥山复背斜、华蓥山断层、皛然山白崖为代表,以多种地质遗迹景观为主体的综合性国家地质公园,地质遗迹类型丰富,具有极强的科研价值及观赏价值,是全人类不可再生的宝贵遗产。对华蓥山国家地质公园进行保护性的开发利用,不仅有利于促进当地旅游事业的发展,而且对探索地质遗迹保护工作具有极大的意义。

| [1] |

Stoffelen A, Groote P, Meijles E, Weitkamp G. Geoparks and territorial identity:a study of the spatial affinity of inhabitants with UNESCO Geopark De Hondsrug, The Netherlands[J]. Applied Geography, 2019, 106: 1-10. DOI:10.1016/j.apgeog.2019.03.004 |

| [2] |

Brenda Charisma Giovanni, Priyendiswara AB, Parino Rahardjo. Development of mount masigit area with geopark concept[J]. IOP Conference Series:Materials Science and Engineering, 2019, 508(1): 12-51. |

| [3] |

Abdelmaksoud K M, Al-Metwaly W M, Ruban D A, et al. Geological heritage under strong urbanization pressure:El-Mokattam and Abu Roash as examples from Cairo, Egypt[J]. Journal of African Earth Sciences, 2018(5): 86-93. |

| [4] |

Hiern M N. Geological heritage sites in South Austra-lia[J]. Australian Journal of Earth Sciences, 2019, 66(6): 779-783. DOI:10.1080/08120099.2018.1528299 |

| [5] |

李同德. 地质公园规划概论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007.

|

| [6] |

赖绍民. 龙门山地质公园[J]. 四川地质学报, 1993(2): 152-159. |

| [7] |

赵逊, 王弭力. 首批国家地质公园的建立——地球科学服务社会的新尝试[J]. 地质论评, 2001(6): 623-624. DOI:10.3321/j.issn:0371-5736.2001.06.017 |

| [8] |

赵汀, 赵逊. 欧洲地质公园建设和意义[J]. 地球学报, 2002(5): 463-470. DOI:10.3321/j.issn:1006-3021.2002.05.013 |

| [9] |

郝俊卿, 吴成基, 陶盈科. 地质遗迹资源的保护与利用评价——以洛川黄土地质遗迹为例[J]. 山地学报, 2004(1): 7-11. DOI:10.3969/j.issn.1008-2786.2004.01.002 |

| [10] |

吴成基, 韩丽英, 陶盈科, 郝俊卿. 基于地质遗迹保护利用的国家地质公园协调性运作——以翠华山山崩景观国家地质公园为例[J]. 山地学报, 2004(1): 17-21. DOI:10.3969/j.issn.1008-2786.2004.01.004 |

| [11] |

黄松. 新疆地质遗迹的分布特征与保护开发[J]. 地理学报, 2006(3): 227-240. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2006.03.001 |

| [12] |

席岳婷, 魏峰群. 地质旅游资源保护与开发多元模式研究——以陕西黄河蛇曲地貌景观为例[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2006(4): 643-647. DOI:10.3321/j.issn:1000-274X.2006.04.033 |

| [13] |

李晓琴, 刘开榜, 覃建雄. 地质公园生态旅游开发模式研究[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2005(7): 269-271. DOI:10.3969/j.issn.1004-3926.2005.07.068 |

| [14] |

李娴, 殷继成, 李晓琴, 张瑞英. 重庆武隆岩溶国家地质公园景观价值与旅游可持续发展探讨[J]. 成都理工大学学报(自然科学版), 2006(3): 305-309. DOI:10.3969/j.issn.1671-9727.2006.03.015 |

| [15] |

李如友. 地质公园旅游产品开发研究——以广西乐业大石围天坑群国家地质公园为例[J]. 安徽农业科学, 2009, 37(9): 4207-4208, 4239. DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2009.09.137 |

| [16] |

许涛, 田明中. 我国国家地质公园旅游系统研究进展与趋势[J]. 旅游学刊, 2010, 25(11): 84-92. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2010.11.013 |

| [17] |

王淑华. 嵩山世界地质公园旅游开发与可持续发展[J]. 国土与自然资源研究, 2009(2): 83-85. DOI:10.3969/j.issn.1003-7853.2009.02.039 |

| [18] |

钱小梅, 赵媛, 夏梦. 地质公园景区解说系统规划初探[J]. 河北师范大学学报, 2006(2): 236-239, 244. DOI:10.3969/j.issn.1000-5854.2006.02.030 |

| [19] |

魏菲菲, 李铁松. 八台山地质公园旅游环境容量探讨[J]. 环境科学与管理, 2006(5): 140-144. DOI:10.3969/j.issn.1673-1212.2006.05.046 |

| [20] |

白凯, 吴成基, 陶盈科. 基于地质科学含义的国家地质公园游客认知行为研究——以陕西翠华山国家地质公园为例[J]. 干旱区地理, 2007(3): 438-443. DOI:10.3321/j.issn:1000-6060.2007.03.018 |

| [21] |

方世明, 李江风, 赵来时. 地质遗迹资源评价指标体系[J]. 地球科学(中国地质大学学报), 2008(2): 285-288. |

| [22] |

曾文煜.基于层次分析法的国家地质公园旅游开发决策研究[D].西安: 长安大学, 2010.

|

| [23] |

曾凡伟.基于层次-熵权法的地质公园综合评价[D].成都: 成都理工大学, 2014.

|

| [24] |

许涛, 陈龙, 田明中. 地质公园旅游者的参与动力与受益模式研究——以内蒙古克什克腾世界地质公园阿斯哈图石林园区为例[J]. 资源与产业, 2011, 13(2): 127-132. DOI:10.3969/j.issn.1673-2464.2011.02.026 |

| [25] |

袁荃, 曾克峰. 基于AHP与菲罗模型评价地质遗迹景观——以贵州思南乌江喀斯特国家地质公园为例[J]. 国土资源科技管理, 2012, 29(2): 84-90. DOI:10.3969/j.issn.1009-4210.2012.02.014 |

| [26] |

易平, 方世明. 地质公园社会经济与生态环境效益耦合协调度研究——以嵩山世界地质公园为例[J]. 资源科学, 2014, 36(1): 206-216. |

| [27] |

易平, 方世明, 马春艳. 地质公园旅游经济增长与生态环境压力脱钩评价——以嵩山世界地质公园为例[J]. 自然资源学报, 2014, 29(8): 1282-1296. |

| [28] |

方璐, 崔彬. 我国地质公园资源承载力综合评价指标体系研究[J]. 资源与产业, 2017, 19(1): 66-72. |

| [29] |

刘晓静, 梁留科. 地质公园景区科普旅游评价指标体系构建及实证——以河南云台山世界地质公园为例[J]. 经济地理, 2016, 36(7): 182-189. |

| [30] |

成涛.四姑娘山国家地质公园地质遗迹景观评价及保护性开发研究[D].成都: 成都理工大学, 2017. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10616-1017216799.htm

|

| [31] |

王成武, 田佳怡, 曹峰. 基于地质学的四川威远工业遗迹保护与利用[J]. 西南石油大学学报(社会科学版), 2019(2): 26-32. |

| [32] |

王成武, 郭敏臣. 基于旅游地域系统和GIS的旅游化水平测度研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(S2): 76-81. |

2019, Vol. 21

2019, Vol. 21