能源安全问题最早起源于1973年的石油危机。对于世界各国来说,由于国情差异和在价值链中扮演的角色不同,这使以时间和空间为转移的能源安全更加多样化,其“内涵和外延极其丰富;既是经济问题,又是环境、政治、外交和安全问题;既有国内政策含义,又有国外政策含义” [1]。因此,研究美国的能源安全及战略应当以“发现事物内部的特殊性和普遍性的两个方面及其互相联结,发现事物和它以外的许多事物的相互联结” [2]为目的。笔者以特朗普政府调整能源安全政策为背景,运用马克思主义政治经济学的视角和方法解析美国能源安全战略演变中的政治经济逻辑,以期为认识21世纪世界能源的政治和经济发展趋势提供启示和参考。

1 特朗普政府的美国能源安全政策2018年,特朗普签署多项行政命令,要求所有机构对损害国内能源生产的现有行为进行审查,并暂停、修改或取消法律未规定的行动,如通过行政命令取消了美国煤炭生产的联邦租赁禁令。这些都旨在解除对美国能源产业发展的限制,希望传统能源产业与可再生能源产业获得平等的地位和发展机会,释放美国能源产业潜力。

特朗普政府在努力恢复传统能源生产能力的同时,同样重视美国新能源产业的发展。2018年,美国的马萨诸塞州提供总面积近390 000英亩的超视距①离岸地区作为商业风力发电租赁用地,这是特朗普政府开启的海上能源战略的第一个项目。《波士顿环球报》对此评论道:“就像19世纪90年代钻进我国第一口海上油井的先驱们一样,那些未来几年在美国水域建造风力涡轮机的男女将继续使我们的国家走向清洁能源的主导地位。” [3]特朗普政府提出和实施支持美国能源发展政策,把加强风能开发、建设新电网系统以及实现美国基础设施改善和现代化的目标相结合,通过逐步制定支持发展能源多元化和灵活性的能源政策来提高能源行业的可靠性、安全性和促进环境保护。2017年,特朗普已签署了多项关于美国能源安全的行政命令,如第13817号行政命令就是要求确保关键能源安全和可靠供应的联邦战略(重要能源行政命令)。目前,美国正在加紧制定重要能源清单和评估草案,以便确保美国有足够和可负担得起的能源供应,维护美国的国家安全和经济繁荣。

① 超视距指眼力极限,目前8千米是一个一般公认(并无明文规定)的数值。

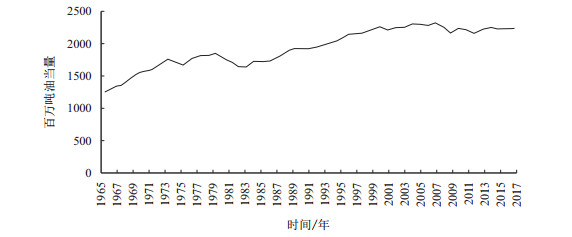

2 美国能源安全的现状 2.1 一次性能源生产和消费呈波动式增长态势纵观美国一次性能源消费的波动历程可以发现(图 1)②,美国一次性能源消费在历史上出现了两次较快增长:第一次为1965—1973年;第二次为1983—2007年,从2008年开始出现波动下滑,而后逐渐趋于平稳状态。

② 图 1中资料来源:BP Statistical Review of World Energy June 2018 https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-worldenergy/downloads.html.

|

| 图1 1965—2017年美国一次性能源消费情况 |

在1973年以前,美国一次性能源消费增长迅猛,这与当时美国国内石化产业发展以及海外油田开采密切相关,当时的美国经济处于快速发展的繁荣时期。1973年,石油危机深刻地打击了美国的能源和经济产业。从图 1中可以看到,一次性能源消费在急剧上升后迅速跌落。在冷战结束前,美国的能源稳定性存在较大波折,这时,美国开始在政策层面重视能源安全问题,此后情况开始有所缓解。

1983年以后,美国一次性能源供给基本上没有遭受石油危机影响,呈现一路上扬的走势。这一方面与美国能源战略调整、发展可替代能源、开源节流以减少美国对海外石油的依赖有关,另一方面得益于升级版石油美元机制对全球的控制。

2008年以后,美国次贷危机导致其经济陷入困境,但一次性能源生产在应声跌落后迅速回升,这与美国页岩油和页岩气技术取得革命性突破和美国尽力挽回经济颓势有关。自2010年以来,美国一次性能源增长逐渐趋稳。

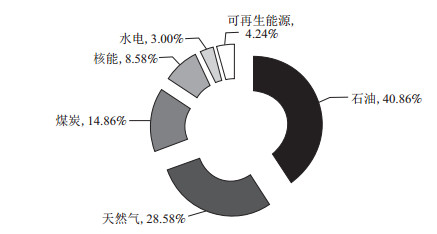

2.2 能源革命推动着美国能源结构的质变以2017年美国的一次性能源消费的结构为例(图 2)③可以看到,美国的能源消费虽然多元化,但也严重依赖化石燃料。据BP统计数据显示,在2017年美国一次性能源消费中,石油占比为40.86%,比中国高21.44%,比欧盟高2.65%,超出世界34.21%的平均水平,这意味着石油在美国能源消费结构中的战略地位;天然气消费方面,2017年美国占比为28.58%,略高于欧盟、OECD以及世界平均水平;另外,可再生能源消费占比为4.24%,水电消费占比为3%;核电消费占比为8.58%,高出中国6.78%。结合美国的能源储量情况来看,美国的能源消费结构大体符合本国自然资源情况。总体上较为合理,体现了低碳的特点,尤其在传统化石能源(煤、石油、天然气)的配比上。从2017年的美国能源消费结构中还可看出,美国高度重视和切实发展可再生能源的使用,注重能源的可持续性和环境安全性。比如,1950年美国化石燃料消费占比为91.38%,而今降为85%左右,整体呈现缓慢下降态势。此外,据2018年数据显示,在美国一次性能源消耗增长中,可再生电力能源消费增加14.3%,水电消费增加12.7%,而石油消费仅上升0.9%,核电消费仅增加0.2%,煤炭消费则下跌2.2%,天然气消费下降1.2%[4]。由此可以看出,可再生能源消费已成为美国能源消费增长的主要动力。

③ 图 2中资料来源:BP Statistical Review of World Energy June 2018, https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-worldenergy/downloads.html.另注:水电和可再生能源之间存在有重合的地方,但此图又是单独把水电数据拿出来核算的,所以总值超过100%。

|

| 图2 2017年美国一次性能源消费结构图 |

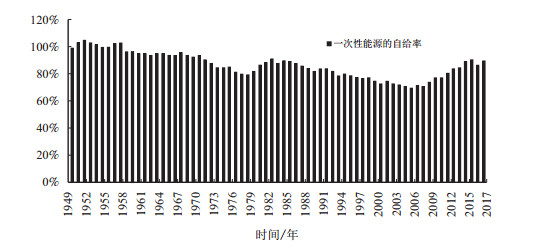

由图 3①可知,美国能源自给率大体呈现“ W”型。美国在20世纪50年代实现了能源的完全自给,而后开始下降。这主要是由于二战消耗以及战后美国经济繁荣发展,使能源完全自给局面被打破,能源需求的大增促使美国日益依赖海外廉价石油。不过当时美国总体的能源自给率仍处于高水平,大体保持在90%左右。

① 图 3资料来源:美国能源信息署https://www.eia.gov/.

|

| 图3 美国一次性能源自给率变化情况图(1949—2017年) |

但到20世纪70年代,美国能源自给出现短期的下滑。随着中东石油储量的进一步发现和开采,美国也越发依赖中东廉价石油,这也成为美国遭受1973年石油危机的重要原因。70年代后期,随着美国政府对石油问题的高度重视以及开发可替代能源等,使其此时的能源自给率有所回升。到80年代,美国经济的增长使能源需求增速超过能源自给增速,因此在20世纪80年代和90年代,美国能源自给又一次出现较为明显的下降,其中:1980年美国能源自给率为86.05%,到2005年美国能源自给率已跌破70%。

但是,美国能源自给在2005年后出现大幅回升,进入新一轮能源自给增长时期。究其原因,主要还是美国长期以来坚持在能源技术研发方面的投入和在技术创新方面的积累,使美国在页岩气和页岩油方面的技术取得革命性进步并迅速达到大规模商业化开采能力;同时,美国在可再生能源技术方面取得成果的红利也开始逐步释放。这些都为美国能源自给能力的提升提供了可靠保证,同时也为美国20世纪以来一直追求的“能源独立”目标增添了可能。

3 美国能源安全战略的政治经济逻辑能源安全战略以能源为基本的物质对象,能源安全战略同样也具有能源的一般属性——经济属性和政治属性,它是国家意志和国家利益的体现。

3.1 美国能源安全的国内政治经济逻辑 3.1.1 在“虚幻共同体”下资本对政治实施操纵马克思主义政治经济学认为,经济基础决定上层建筑,“上层建筑是由基础产生的,但这决不是说,上层建筑只是反映基础”“相反地,上层建筑一出现,就成为巨大的积极力量,积极促进自己基础的形成和巩固,采取一切办法帮助新制度去根除和消灭旧基础和旧阶级” [5]503,因此“政治是经济的集中体现” [6]。但是,“上层建筑是通过经济的中介、通过基础的中介同生产仅仅有间接的联系” [5]505,这就意味着在研究美国能源政策的各种政治现象时,不可忽视其背后的经济本质,因为在资本主义社会中“政治情绪的最高阶段就是私有财产的情绪” [7]。美国能源政策中的各种矛盾和曲折,实质上是美国政治上层建筑与经济基础在资本主义社会中相互适应的矛盾过程,是美国国内不同资本利益集团和资产阶级阶层之间的“切蛋糕”。它们对美国能源安全政治的左右能力,正是“把这个国家看作自己的、排他的、权力的官方表现,看作自己的特殊利益的政治上的确认” [8]。美国能源安全政治就是美国政治中的剧目,也是美国政治生态的缩影图,在这个图景中,幕后力量是资本人格化的资本家;台前者是受资本家资助的总统、政府、议员;观众是研究机构、协会、社会团体、选民等社会群体。必须知道,“任何民主,和一般的任何政治上层建筑一样,归根到底是为生产服务的”,因此,幕后的力量才是美国能源政治剧目的真实力量,台前幕后的政治结合已浑然天成为一种“虚幻的存在”。正如马克思直言,“民主共和制是资本主义所能采用的最好的政治外壳” [9]。

3.1.2 垄断资本集团对美国能源政治发挥根本作用美国的能源领域是资本主义经济的私有部门,私有制的产权条件下天然存在着有产者与无产者的区别,经济地位与实力的分化和差异是影响政治参与影响力的重要经济根源。从美国历年能源政策的制定过程和实施结果中可以发现,资本的拳头比划对美国能源政治具有明显的“投影效益”。在美国能源政策的“虚幻民主”中,资本成为主导制定能源政策的根本性力量,其主要通过三大途径来实现对能源政治的操纵。

首先,资本对政治的渗透。即资本家或垄断集团直接对总统候选人进行大选资金和人才支持。通过美国总统大选的契机,能源资本集团通过政治捐款提前与未来总统建立关系,能源垄断集团是美国总统大选资金的重要提供者。美国的能源跨国公司是美国建立全球能源安全体系和石油美元体系基本的运行主体,它不仅能够坐拥超额的国际垄断利润,同时还以石油美元体系为纽带与华尔街金融利益集团及军工复合体利益集团的关系密切、利益交织。其中,典型的代表就是当年来自石油家族的小布什总统,以及后来新能源产业新贵们支持的奥巴马政府。

其次,资本对政党的操纵。即资本通过操纵政党,使其成为美国国会山的利益“发声器”。美国政治的两党之争是经常上演的戏码,表面上民主党和共和党各自代表不同的社会群体诉求和利益,实则是在“普遍民主”的美国政治的外衣下,政党早已沦为资本利益集团干预政治走向、政策博弈的工具,这可以从两党的政策主张中得以证实。两党都主张发展新能源和可再生能源,但在实际政策方面,共和党更支持通过市场来指导这些能源产业发展,主张新能源开发需以传统能源为基础,认为混合型能源政策更符合美国的经济利益和能源安全利益[10]。这一政策主张的优势在于立足传统能源集团利益的同时,也兼顾新能源和可再生能源行业利益,使其在国会的能源立法中获得某种影响力优势。

最后,资本对选民的引导。即能源利益集团通过对大众传媒的资金投入引导大众舆论,以获得美国民众对能源问题的关切和对其立场的支持。例如,以石油、煤炭为代表的传统能源利益集团为继续维护既得利益,对各种媒体给予资金支持以宣传反对能源产业的减排目标。“在过去的10年中,埃克森—美孚石油公司总计向反对气候变化科学的组织或机构资助了2 300万美元,仅2005年,就向39个团体资助了290万美元” [11]。因此,在资本的干预下,选民及公众舆论成为政治砝码。

3.1.3 能源财税政策以能源资本获利为转移能源财税政策作为能源产业政策的重要组成部分,对能源产业发展具有支撑和调节作用。美国政府历来高度重视通过对能源财税政策的调整实现美国能源产业的转型,以追求实现美国“能源独立”的战略目标。对于美国来说,只有确保资本投资获利才能培育、发展甚至调整能源产业结构,进而实现国家能源安全的战略目标。可以说,美国能源财税政策的核心目标不是制约资本获利,而是维护资本获利,一方面最大限度减少能源危机对资本获利的损害;另一方面鼓励新能源技术和产业发展,为资本寻找、发现并培育新的投资盈利增长点。

美国能源财税政策主要分为三个阶段(表 1):第一阶段,70年代到冷战结束:1973年石油危机给美国造成的能源危机困扰,致使美国国会和当时连续三届政府都将美国能源安全战略的重点放在石油安全上。在此期间,美国政府调整财税政策,以增加能源供给抑制能源需求来缓解能源危机状况。第二阶段,从冷战结束至20世纪末。虽然1991年苏联解体宣告冷战结束,但美国的能源安全状况并没有发生明显好转。这一时期的美国能源财税政策相比此前在传统能源产业方面的力度有所收缩,对新能源技术和产业开始大力支持,力图改变美国国内能源产业结构以提高美国的能源自给能力。在克林顿政府时期明显转向对节能和可再生能源的研究。第三阶段是21世纪至今的时期。进入新世纪以来,美国学界和政界布局美国21世纪的能源战略,一方面加大对新能源技术的研发以及新能源产业的财税支持;另一方面对国内的传统石化产业进行产业升级,并对与此关系密切的汽车产业提出配套的财税政策。2001年,小布什政府在《国家能源政策》中提出,以“发展新的、环保的技术来增加能源供应和鼓励使用清洁能源与提高能效” [11],新能源产业成为美国财税政策的重要支持对象。同时,“强调美国需要实现能源供应多元化是因为供应多元化意味着供应安全和广泛的供给选择的混合——从煤炭到风电,从核能到天然气,将帮助消费者不受能源暴涨和供应中断的打击” [12]。

| 表1 美国能源财税政策的阶段划分与政策倾向 |

一方面,联合西方能源消费国,建立以保障“集体能源安全”为目的的相关国际组织和应对能源危机的机制。1960年12月,西方20国成立经济合作与发展组织(OECD),“ OECD的成立被视为西方国家对欧佩克的反应,以便巩固美国和西欧各国之间的关系” [13]。在第一次石油危机后,美国领导OECD的主要成员国成立国际能源组织(IEA),直接将非OECD的国家排除在外。美国借此利用集体行动提高对抗石油危机的能力,该机构成为对抗甚至消灭欧佩克的工具[14]。国际能源机构理事会的任何决议或行动,如果没有美国首肯是很难获得通过的。显然,国际能源组织表面上是美国领导、西欧追随的一个以维护西方集体能源安全为目标的集体行动机构,实则是实现美国外交政策目标和重建美国霸权的国际能源旧秩序的载体。从国际能源组织历史上3次动用战略石油储备的情况来看,它们无不与美欧的战略利益息息相关。美国借用国际能源组织的集团安全形式,扩大了自身能够掌控和协调的范围,从而为自身达成地区政治战略目标而赢得战略转圜空间,成为美国霸权干涉他国政治和经济的国际权威工具。

另一方面,美国往往以保障产油国政权安全为基本交易砝码,辅之以军事援助、投资、贷款、允许赴美投资等多种手段为诱饵,增加产油国对美国的依赖,透过经贸协定加深其对美国经济的依赖程度。1945年2月,美国政府与沙特国王伊本·沙特达成“昆西协定”。随着石油美元机制的建立,美国趁机向中东产油国“示好”,向其开放金融市场。1997—2007年,美国向拉美地区提供了约为73亿美元的安全援助,为其提供军事训练。同样,美国也通过向非洲地区的产油国提供军事援助、培训军事人员或与它们展开联合军事演习等方式与其加强联系。同时,美国凭借其强大的金融实力和技术支持,在全球产油地区进行了大量的投资。1997年,美国向非洲重要产油国安哥拉提供了9 000万美元的石油开发贷款以及3.5亿美元的一揽子贷款;同年,美国与哈萨克斯坦达成260亿美元的石油开采投资合同;到2001年,美国的埃克森—美孚、雪佛龙—德士古等石油公司在中亚—里海地区的能源生产设施方面的投资就高达300亿美元[15]。为加强产油地区对美国经济的依赖,1993年美国与加拿大、墨西哥签署北美自由贸易协定(NAFIA),2004年美国将协定范围扩大到洪都拉斯、哥斯达黎加、萨尔多瓦、尼加拉瓜和多米尼加等中美洲国家。同年,时任美国贸易代表的罗伯特·B·佐利克与中亚5国签署了贸易及投资发展框架协议(TIFA)[16],以便进一步增强美国对这些地区的经济控制,使美国资本能更顺畅地进入这些市场。

3.2.2 “大棒”政策的推行:能源安全的军事化和全球化资本获利本身就是一种暴力压榨。“资本国格化”的资本主义国家在构建和维护世界秩序过程中,不仅不可能放弃暴力手段,反而将暴力作为利益的最佳持护力量。这是因为“经济发展总是毫无例外地和无情地为自己开辟道路” [17],而且“美国的托拉斯是帝国主义……为了排除竞争者,托拉斯不限于使用经济手段,而且还常常采取政治手段乃至刑事手段” [18]。美国作为世界经济的头号强国,面对战略性能源资源的安全前景,深知控制产油国便能确保资本对石油的控制,控制国际能源通道便能遏制它国经济咽喉。二战后,美国作为世界头号军事强国,其军事力量一直是作为维护美国国际能源安全体系的最可靠保障和最坚实后盾,具体表现为两个方面。

一方面,平时军事扶植亲美政权,“危情时刻”直接摧毁“不友好”政权。20世纪70年代的石油危机发生后,尼克松政府在中东实行“双柱”政策,具体做法就是向伊朗和沙特提供前所未有的武器支持,试图达到扶植伊朗和沙特充当保护美国及其西方盟友在波斯湾利益的代理人的目标,特别是保证石油源源不断的供应;同时,使美国不直接卷入战争就能将原苏联干涉的危险降到最低程度[19]。此后10年,美国的海湾政策都是以“双柱”为基石。美国通过军售来培养和扶植亲美政府,分化OPEC的内部势力;借助“双柱”在中东形成温和派的集体安全制衡体系,有效防止阿拉伯国家再次使用石油武器给美国经济和霸权造成巨大损失[20]。

对于“不友好的”中东产油国政权,美国在判断“危情时刻”到来时会迅速采取军事打击行动,直接颠覆其政权以控制石油资源。面对1979年的伊斯兰革命,美国对伊朗霍梅尼政权施加了强大的断交压力和军事威胁;针对萨达姆政权对科威特的侵犯,2003年小布什政府决定“武力清除对海湾石油自由流动的最后威胁” [21]。2011年,美国及其盟友英国、法国发起代号为“奥德赛黎明”的军事行动,联合打击利比亚,致使卡扎菲政权瓦解。美国发起军事行动强行改变它国政权的根本原因在于:如果不改变其政治体制,美国就不可能完整地攫取其石油资源。基于这样的政治逻辑,中东混战年年,在海湾战争、阿富汗战争、伊拉克战争、利比亚战争、叙利亚战争中,美国和其它西方国家往往都打着维护国际能源市场和安全的旗号,挑拨和利用中东地区的民族和地区矛盾,“那些撒谎家把战争说成是由于某种民族利益、民族问题而引起的,他们散布诸如此类极其明显的谎言来推翻全部历史” [22]83。美国及其西方盟友依据石油利益和战略利益的需要在中东展开轮番政权洗牌,这是西方殖民时期强盗逻辑的延续,“它所做的,同另一个强盗集团用其他手段对其他民族在昨天所做的和今天还在继续做的没有任何区别” [22]84。如今,美、欧不断武力介入并军事打击叙利亚,其根本动机依然是能源问题,即企图打通沙特通往地中海的能源通道,以缓解欧洲盟友对俄罗斯能源的依赖并遏制俄罗斯在中东的利益扩张。

对于美国一直坚守的这些“保卫”行动,美国前国防部长詹姆斯·施莱辛格曾在美国参议院肯定地说到:“整个世界将面临日益严重的能源供应问题。尤其是,全世界不可避免地依赖动荡不安的中东地区。我们必须学会在‘不安全’而不是长期追求的虚幻安全中生存。” [23]显然,武力控制中东石油成为美国口中维护国家安全的务实保障的逻辑已在某种程度上成为美国的“政治正确”。依附论学者安德烈·冈德·弗兰克就一针见血地说到:“华盛顿把其军事实力当作一张王牌,可以用来在即将进行的资源争夺中战胜所有敌人。” [24]

面对国际社会对西方国家武力干涉中东政治的指责和批评,近年来美国等西方国家还为辩护它们武力打击控制中东国家的行为炮制了相关的理论依据,进行国际舆论渲染,试图进一步掩盖资本的罪恶。最典型的是弗里德曼的石油政治第一定律(First Law of Petropolitics)。该定律认为,虽然美国和某些西方国家自己本身拥有石油,但是因很早就建立了稳定的民主制度和多元化经济结构,因而它们不是受石油政治第一规律支配的国家;相反,那些拥有丰富油气资源且政治上不民主的国家就是石油国家。显然,这个概念简直就是为亚非拉的产油国量身打造的,为美国标榜自己维护人权、发扬民主、在全球推行能源安全军事化寻找合适的理论和合法的借口。

另一方面,美国追求全球军事版图与全球能源版图的高度吻合。二战后,美国的跨国能源资本以中东为中心,逐步扩展到中亚、非洲及美洲。与此同时,美国积极布局掌控全球重要的石油产地、主要的石油航线及油气管道,旨在构建和维持不平等的国际能源分配体系。其中,保持全球军事存在和军事领先是维持国际能源安全体系的核心力量和终极保障。因此,具备世界头号军事能力的美国长期保持着自身具备控制和打击世界其他重要工业化国家获取能源及其他战略资源的战略意图和行动能力。如此一来,美国便可依据对能源等战略资源流向的控制能力来巩固其盟友体系,胁迫世界其他大国对该体系的依附。显然,一旦失去对世界能源等战略资源的垄断和控制能力,美国的霸权地位将受到严重削弱。

对于世界石油“世界岛”(非洲—中东—中亚)的控制,随着二战时期英国势力的衰落,美国借机在中东不断坐大。1977年,美国政府提出组建以短时间快速军事打击中东和朝鲜半岛为目的的“快速反应部队”的美国国家战略框架。到20世纪80年代中期,该部队已经发展壮大到仅次于美国在欧洲的军力部署。快速反应部队不仅布局在包括北非、中东和中亚的油田,并且在霍尔木兹海峡航线、红海地中海航线以及马六甲海峡航线等主要石油航线上布局了战略据点。此外,美国在非洲苏丹——萨赫勒地区建立了一些小型基地,第二舰队经常在几内亚湾一带游弋[25]。冷战结束后,美国和西方国家开始进入世界石油富集区的“第二个波斯湾”——中亚地区。借反恐之名以及阿富汗战争期间,美国在中亚国家建立了13个军事基地。不言而喻,美国在中亚的军事基地和力量部署,使其具有控制中亚地区能源流向的能力,不仅监视着中亚对外运输能源的管道,而且向东可以遏制和包围中国,向北可以削弱俄罗斯势力,向西则威慑伊朗。一旦美国认为到了“危情时刻”,便随时可能对能源重地发起所谓“没有领土要求”的能源战争。

进入20世纪90年代后期,尤其是进入21世纪以来,美国政府以军事布局控制全球石油资源的行径越发清晰明显。“美国经济实力的下降和在世界经济体系里相对衰落的控制地位,使美国的外交政策向军国主义游移。相信美国仍然能够通过军事手段重塑世界,使美国越来越需要派部队到地球的遥远的角落去” [26]50。1999年,美国能源部列出六大“世界石油运输咽喉”,包括霍尔木兹海峡、马六甲海峡、曼德海峡、苏伊士运河、博斯普鲁斯海峡和巴拿马运河,这六大通道控制着全球40%的石油运输[27]。2006年,美军提出“千舰海军”(ThousandShip Navy)计划,其实质是与外国海军建立伙伴关系,打造一个美国指挥的海上联盟,以加强其对国际战略航道的控制,尤其是控制世界上主要的能源通道。另据美国国务院的部分资料显示,美国有军事存在的国际和地区的数目目前至少达到192个[26]53。世界上重要的国际石油管道也自然都在美军的监视和打击范围内,其中包括对中国十分重要的中哈、中缅石油管线。自奥巴马政府以来,美国开始从中东地区抽身,国家战略重点转向亚太地区。奥巴马政府提出的“亚太战略”和继任者特朗普正在打造的“印太战略”,进一步增加了美军在亚太地区的军事部署和军事活动,强化了美国在亚太地区的控制和威慑能力,同时,美国与印度、澳大利亚等国合作增强控制和封锁马六甲海峡的能力。增加在中国南海的自由航行频次并鼓动南海周边国家“海闹”,其背后的意旨就是干预中国在南海的石油资源开发以及威胁中国通往中东地区的石油战略通道,企图给中国的能源安全造成战略压力,遏制中国发展。

4 结语自1973年石油危机后,能源安全问题成为美国能源战略的主要矛盾。构建和维护以美国为中心的世界能源安全体系是美国不断调整能源政策的主要依据。美国能源战略经历了从追求绝对的“能源独立”到寻求相对的“能源独立”的转变,再到力图重塑新世纪的“能源独立”。在此过程中,美国深知构建和维护世界能源安全体系与全球军事联盟体系的重要战略意义,两者密切配合是确保美元地位无虞、继续支撑美国霸权的必要条件。当前,在第三次能源革命的历史条件下,美国确立了新世纪“能源独立”计划,以发展可再生能源作为提升能源自给能力为新突破,力图筑造新能源领域的技术垄断和国际新能源市场话语权,实现美元背书基础的再次更迭,以便美国在21世纪继续保持世界霸权。

| [1] |

吴磊. 能源安全体系建构的理论与实践[J]. 阿拉伯世界研究, 2009(1): 36. |

| [2] |

毛泽东. 毛泽东选集:第1卷[M]. 北京: 人民出版社, 2009: 318.

|

| [3] |

American energy dominance means Mass. Wind[EB/OL]. (2018-04-16)[2018-04-25]. https://www.whitehouse.gov/issues/energy-environment/.

|

| [4] |

BP Statistical Review 2018[EB/OL]. (2018-02-06)[2018-05-02].https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-us-insights.pdf.

|

| [5] |

斯大林. 斯大林选集:下册[M]. 北京: 人民出版社, 1979.

|

| [6] |

列宁. 列宁选集:第4卷[M]. 北京: 人民出版社, 1972: 441.

|

| [7] |

马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集:第1卷[M]. 北京: 人民出版社, 1956: 368.

|

| [8] |

马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集:第2卷[M]. 北京: 人民出版社, 1957: 158.

|

| [9] |

列宁. 列宁选集:第4卷[M]. 北京: 人民出版社, 1972: 439.

|

| [10] |

Sen Frank Murkowski.An advocate for producers; interview with senator Frank Mukowski[N].Petroleum Independent, 1995-01-17(34).

|

| [11] |

David Adam. EXXON to cut funding to climate change denial groups[N].The Guardian, 2008-05-28(3).

|

| [12] |

Report of National Energy Policy Development Group. National Energy Report[EB/OL]. (2001-03-20)[2018-05-22]. http://www.wtrg.com/EnergyReport/National-Energy-Policy.pdf.

|

| [13] |

托伊·法罗拉, 安妮·杰诺娃.国际石油政治[M].王大锐, 译.北京: 石油工业出版社, 2008: 70.

|

| [14] |

莱昂纳尔多·毛杰里.石油!石油!——探寻世界上最富争议资源的神话、历史和未来[M].夏俊, 徐文琴, 译.上海: 格致出版社, 2008: 110.

|

| [15] |

潜旭明. 美国的国际能源战略研究:一种能源地缘政治学的分析[M]. 上海: 上海复旦大学出版社, 2013: 174.

|

| [16] |

Central American Trade Deal Done, BBC News[EB/OL]. (2004-03-28)[2018-04-20].http://news.bbc.co.uk/.

|

| [17] |

马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集:第3卷[M]. 北京: 人民出版社, 1972: 223.

|

| [18] |

列宁. 列宁全集:第28卷[M]. 北京: 人民出版社, 1990: 134.

|

| [19] |

Hossein Amiesadeghi. The security of the Persian Gulf[M]. New York: St Martin's Press, 1981: 74.

|

| [20] |

张新利, 翟晓敏. 20世纪70年代美国对波斯湾的"双柱"政策[J]. 世界历史, 2001(4): 28. |

| [21] |

Michael Theodoulou.West sees Glittering Prizes ahead in Giant Oilfield[N].The Times, 2002-07-11(3).

|

| [22] |

列宁. 列宁全集:第30卷[M]. 北京: 人民出版社, 1985.

|

| [23] |

Daniel Moran, James A Russell. Energy security and global politics:the militarization of resource management[M]. London and New York: Routledge, 2009: 40.

|

| [24] |

Bronson R, Bhatty R. NATO's mixed signals in the Caucasus and Central Asia[J]. Survival, 2000, 42(3): 129-146. DOI:10.1080/713660220 |

| [25] |

菲利普-赛比耶, 洛佩兹.石油地缘政治[M].潘革平, 译.北京: 社会科学文献出版社, 2008: 76.

|

| [26] |

瓦西利斯·福斯卡斯, 比伦特·格卡伊.新美帝国主义: 布什的反恐战争和以血换石油[M].薛颖, 译.北京: 世界知识出版社, 2006.

|

| [27] |

张建新. 能源与当代国际关系[M]. 上海: 上海人民出版社, 2016: 258.

|

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20