区划即分区,是地理学研究地球表层有关地域分异的一种基本方法,旨在展现自然现象和各种文化间的区域组合、差异与规律性。“传统民居是我国各族人民在悠久的历史发展过程中创造并传承下来、具有地域或民族特征的居住建筑,因各地气候、地理环境、资源、文化等差异形成了丰富多样的建筑形式,生动反映了人与自然和谐共生的关系。”[1]因此,加强对我国传统民居的地理区划研究有利于从宏观层面探索地域性民居建筑的特征和本质。

1 我国传统民居区划的前期研究早在建国初期,梁思成在进行古建筑调查时,曾按照地域范围将我国的民居划分为华北及东北区,晋豫陕北之穴居区,江南区和云南区[2],首开我国传统民居区划研究之功。

受到国外建筑区划研究的影响,如D Yeang、B吉沃尼等学者以气候作为分区的标准,王文卿等先生借鉴自然地理学的研究成果,把传统民居构筑形态同各种自然要素的区划结合起来,形成了传统民居构筑形态的气候分区、地形分区和材料分区三种区划方案[3]。之后,又从传统文化的结构要素,即物质文化(经济类型)、制度文化(亲缘关系)、心理文化(信仰)三个方面将我国的传统民居划分为八个大区[4],其研究视角转向社会文化环境,开始关注民居产生和发展的背景。

关于我国传统民居的区划,翟辅东根据民居的造型、结构与布局要素,和区内一致性与区际的差异性原则,将全国划分为东北平原,延边等地区的朝鲜民居,华北平原,长江三角洲等地区水乡民居,皖南山区,浙江民居,闽南园土楼,湘西、云贵川山区吊脚楼民居,广西麻阑式民居,云南院落式民居,黄土高原窑洞,蒙新地区的温带草原蒙古包、毡房,新疆维吾尔族民居“阿以旺”,青藏高原,井干式民居共十五个大区。同时指出,“除上述主要类型外,还有不少民居类型与亚型,有待系统总结”[5]。

20世纪末,为了进一步讨论区划的问题,学者开始引入一些人文社会科学的概念,如“民系”。“民系的概念由广东学者罗香林创立,用于研究汉族等庞大的民族因时代和环境的变迁而逐渐分化形成微有不同的亚文化群体现象。”[6]“民系的划分是以语言来确定的,而语言又是区分民居类型的依据”[7],因此,余英对东南地区汉族建筑的“分类是以历史、民族和地域等作为主要参考指标,借助于方言民系的地理区划与初步的田野调查和资料的整理,逐步展开建筑的比较、分类和区系类型划分”,遵照“Ⅰ比较一致或相似的建筑类型(形制、结构、造型);Ⅱ相同或相近的社会文化环境;Ⅲ类似的地域社会文化发展过程和进程;Ⅳ较为独立的地理单元;Ⅴ相同或相近的方言和生活方式” 5条原则,划分出了湘赣、越海、客家、闽海、广府五大建筑地域文化区[8]。此后,出现了不少以历史民系为指标的建筑区划个案研究。

朱光亚指出,“民居作为古代建筑文化分区的起点”,其地域特色与行政分界、历史移民区域、语言的分区三者之间并非完全重合,因此他提倡“研究建筑区划最终还需要从建筑本体入手”,以建筑结构体系和结构构件的不同做法,将我国的古代建筑划分为京都文化圈、黄河文化圈、吴越文化圈、楚汉文化圈、新安文化圈、闽粤文化圈、客家文化圈、蒙文化圈、维吾尔族文化圈、藏文化圈、滇南文化圈、朝鲜文化圈共十二个大区[9],为民居建筑地理区划研究带来了极大的启发。蔡凌在探讨侗族聚居区建筑文化区域分布时,就吸收了这种思想,并提出了4条划分原则:相同或相似的村落构成元素,相同的住宅平面形制,相近的公共建筑构建技术,相同的村落空间图式[10],这为地域性建筑的研究开拓了视野。

2 川渝传统民居区划的前期研究与新尝试 2.1 川渝传统民居区划的前期研究关于川渝民居的区划研究,蓝勇具有开拓之功。他曾以民居形式的特色为标准,将西南地区的民居划分为7个大区:四川盆地汉式穿斗木结构区,贵州、川东吊脚楼建筑区,川西滇西北碉式建筑区,滇南竹楼式干栏式建筑区,滇中汉式穿斗抬梁式建筑区,川西彝族穿斗式建筑区以及滇西北井干式建筑区。其中,川渝民居被划分为三个区域,即盆地汉式穿斗木结构区、川西碉式建筑区和彝族穿斗式建筑区。蓝勇还认为,四川盆地汉式穿斗木结构区东部的汉式建筑往往与其多山的自然环境有机地结合,形成吊脚楼与地面式民居混杂的特点;川西碉式建筑区是历史时期羌族和藏族的分布区,北面以石碉式为主,南面逐渐多土室;川西彝族穿斗式建筑区主要是安宁河河谷汉化程度较高的彝族的民居。同时强调,以上分区中还有一些相对独立的民居亚区和点,如四川潼南的条石屋点、川南客家碉式民居点等[11]384。在此之后,戴志中、杨宇振结合四川的文化分区对该地域的建筑文化特征进行了总结,从而形成了川东巴文化区、成都平原蜀文化区、川东南地区、川西南地区和川西北藏羌文化区5个大区的划分思想,认为:“进行文化的‘区划’本身就是一种危险的工作,因为它不免挂一漏万。而且由于民族的迁徙移动在该文化区的某些位置很可能带有彼文化区域的特征,这是普遍的现象,因而也存在更进一步的亚层分区的可能。”[12]

以上学者的研究成果为进一步的探索提供了不少启发,但同时也要看到,学者对川渝民居的地理划分,更多的是针对历史时期的民居而言,总体上是一种较为模糊的空间概念和区划思想,民居分区的地域界线缺乏明朗化,各大区下的亚区和小区也有待进一步的研究,而民居的区划标准更需要讨论。

诚然,民居的区划虽有多种标准,如自然要素的、民族的、文化的、经济的、形态的等等,但归根到底,仍然不能脱离建筑本身这个范畴,在进行层级分区的时候,更应该考虑区域与区域之间最根本的差异。从建筑学的角度看,传统民居的结构体系可以分解为承重结构、屋面结构、维护结构和地基与基础几个部分,显然,承重结构是民居结构体系中的主体。川渝地区地域广大,不论是地形、气候,还是生活的民族人群,各地方的差异不小,民间惯用的建筑材料也不尽相同,故民居在承重结构、屋面结构、维护结构和地基与基础几个方面都会呈现空间分异。为了把握住这些差异的主要方面,也便于形成较为统一的区划标准,笔者尝试以民居建造的承重结构作为该地区传统民居一级分区或高级分区的首要指标,子区则以不同的民族作为划分原则。这种以建筑结构与民族属性相结合的分区标准,可以使民居的区域特征更为直观化,从而显著地反映出川渝传统民居的景观意义。

如果按承重结构所使用的材料来分类,川渝传统民居可分为木结构、石结构、实墙(土、石)搁檩结构、土石拱券结构、竹结构、拉索结构等类型。在中国民居结构体系中,木结构较为普遍,不仅历史悠久,而且灵活性较大,以其构件组合方式的不同,又可分为抬梁式、穿斗式、插梁式、拱架式、梁柱平檩式、井干式、棚架式等数种[13]。据此,川渝传统民居可划分为穿斗式木结构区、拱架式木结构区和平檩式混合结构区3个大区(表 1)。

| 表1 川渝传统民居地理区划表 |

该地区为四川甘孜、阿坝、凉山州之外的川渝东部地区。在一级区划之下,按照不同地域聚居的主体民族的建筑风貌和营造习惯,可以分为汉族穿斗木结构区和土家族苗族吊脚楼区。其中,汉族穿斗木结构区主要包括除重庆市下辖的秀山、酉阳、彭水、黔江、石柱5个自治县以外的盆地山地区,余下则划为土家族苗族吊脚楼区。在范围较大的汉族穿斗木结构区,沿着广元、乐山一线,大体可划分为西部平原林盘民居区和东部山地林团民居区。尽管二者都属于穿斗式木结构,却受地形、气候、文化的影响,分别呈现出不同的民居风格。此外,汉族穿斗木结构区还存在着许多碉楼民居带、客家民居岛和其他各种类型的民居点,如折中式民居。需要说明的是,在汉族穿斗木结构区中,修建在陡坎缓坡和江河沿岸等地的汉族民宅往往因地制宜,也会采用各种干栏和吊脚楼的建筑形式,以重庆市江津、潼南和合川等地较为典型。同样,在土家族苗族吊脚楼区,也有许多少数民族修建的各种合院,尤其是带有土家特色的三合院和四合院,基本是从汉族天井式民居的原型上发展而来的。

2.2.2 拱架式木结构区拱架式木结构区大致涵盖除了木里藏族自治县以外的凉山彝族自治州以及乐山市下辖的峨边彝族自治县和马边彝族自治县。根据建筑结构和屋顶建筑材料的差异,彝族民居还可以划分为瓦板顶拱架结构区和瓦屋顶混合结构区。前者分布的区域较广,是大小凉山彝族区的传统居住形式,常在高海拔的山腰、山梁处聚族而居,形成村寨,大部分为矩形独栋式,也有以土墙、竹篱、柴篱围成的方形院落,尤其以美姑县、甘洛县的部分彝族民居最为典型;后者为金沙江沿岸平坝或山麓地区彝族聚居地普遍采用的住宅形式,建筑多由三开间的二层楼房围合成三合院或四合院,主要分布在攀枝花市以及凉山州会理、会东等地。

2.2.3 平檩式混合结构区平檩式原本为不起坡的平顶房屋构架,多应用于干旱少雨的地区,在四川藏族和羌族民居中较为普遍。由于局部地带紧靠林区,又或受到汉族建筑的影响,藏羌聚居地尚有少量木架坡顶板屋的居住形式,采用民族独有的传统营造手法,故归放于以平檩式为主的混合结构区。该区大致涵盖甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州以及凉山彝族自治州下辖的木里藏族自治县。结合具体的民居结构和建筑习惯,其下又有坡顶板屋区、框架式碉房区、邛笼式碉房区、崩空式藏房区以及帐篷与冬居区5个亚区。

坡顶板屋区可分为藏族坡顶板屋区和羌族坡顶板屋区,前者大致集中在若尔盖、九寨沟、松潘及平武等地,后者主要分布在汶川南部、松潘南部、北川和平武一带。

邛笼式碉房从建筑外墙的材料看,有土、石之分。土碉房由于抗震性能不及石碉房,如今已是点状分布。而邛笼式石碉房在藏羌居民生活中仍然占据着重要的地位,尤其在嘉绒藏族聚居区,即岷江上游河谷以西到大渡河上游一带,具体包括甘孜州的康定、丹巴县,阿坝州的理县、汶川县、茂县、黑水县的羌区以及小金、金川、马尔康、黑水、理县的藏区部分。

框架式碉房是川西高原分布较广的一种民居形式,分为木框架和内框架两种,主要集中在河谷冲积平原和高原牧区。具体说来,藏族木框架承重式民居主要分布在德格、巴塘、得荣、乡城、甘孜、阿坝县等地,其建筑外墙的材料多为土筑;藏族内框架混合承重式民居主要分布在九龙、稻城、泸定、康定、雅江、理塘、色达、凉山州木里县等,其建筑外墙的材料多为石砌。羌族框架式土碉房的分布区域很小,主要集中在汶川县城附近,其木框架承重式民居有如萝卜寨,而内框架混合承重式民居的代表如布瓦寨;羌族框架式石碉房在羌族聚居区都有分布。

崩空式藏房主要分布在地震带和靠近森林的地区,如甘孜州的德格、白玉、甘孜、新龙、炉霍、道孚等县。

帐篷为特殊的拉索结构,常与冬居形成配套供游牧地区居住,大致包括阿坝州的壤塘、阿坝、若尔盖、红原、松潘,甘孜州的石渠、色达、理塘县等地,冬居则集中在理塘、阿坝、若尔盖县等地的冬季牧场。

必须看到,上述区划主要是依据民居建筑的结构而言,层级向下的小区,其结构和种类越发多样和模糊,划分出来的范围也就开始出现交叉或部分覆盖,这是地域人群之间的交流和融合越发紧密的结果。另外,各分区的界限并非板上钉钉那么绝对,任何线条皆是人为拟定,现实中的地理状况具有显著的复杂性,小区域间存在着许多的过渡地带①。再次,分区是以主要的建筑结构为划分标准,并不排除区域内存在其他建筑结构的可能性。比如,在帐篷与冬居区也有不少框架式的碉房。

① 以阿坝县为例,由于“地处四土、草地交界区,住房呈现出从北部帐篷向南部阿曲流域土房和柯河乡、垮沙乡、茸安乡部分地区石碉房过渡的特征”(参见昂堂总编、阿坝县地方志编纂委员会编:《阿坝县志》,北京:民族出版社,1993年,第121页)。由于县内北部、东部、西部均为牧区,多帐篷居室,故列入帐篷与冬居区。

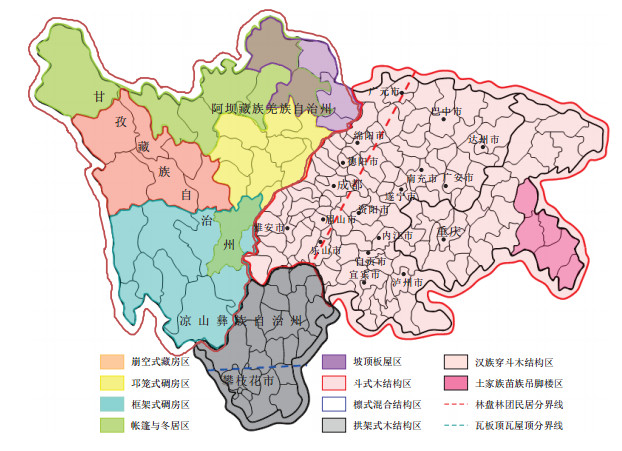

3 从环境视角看川渝传统民居的区划 3.1 传统民居与自然环境之间的关系从川渝传统民居的地理区划(图 1)来看,穿斗式木结构区、平檩式混合结构区和拱架式木结构区总体上体现了川渝地形地貌和气候条件在空间上的差异性。

|

| 图1 川渝传统民居地理区划图 |

穿斗式木结构区覆盖了整个四川盆地以及盆地东部周缘的山地地区,由于地方资源中土木丰富,而山地面积又占据地表主体,木结构体系的构架原理以及适应山地地形条件的各种干栏式民居成为该区域中的主要建筑形式。又由于地处温润的亚热带季风气候,盆地区内温高雨多,大出檐、小天井的构造设计成为传统民居一贯秉承的地方手法。同时,西部地区为成都平原,地形平坦,无论是单幢还是合院,民居地脚基线平整,空间上呈现横向辐射的格局;东部多为丘陵山地,常见各种筑台和吊脚楼,建筑布局多寻求在纵向空间上的拓展。

平檩式混合结构区囊括了整个川西高原和高山地带。该区域的北部为丘原和高山坡地,属于亚寒带草甸区,沼泽广布、平川广袤,适合牧业生产,帐篷和冬居理所当然地成为地方人群的居住选择。东北角一隅,森林广布,木料充盈,藏羌民族就地取材,不约而同地采取了板屋的居住形式。中部和南部地区,山高谷深,地表多各种形式的片岩,为了抵御寒冷的气候,藏羌民族因地制宜,因材施造,石砌或土筑的厚重碉房遂成为区域民居的主流。尤其是在西部和南部地区,即甘孜州辖区内,地理环境的影响因素体现得更为突出。雅砻江和金沙江流域沿线为河流冲积地带,碉房的维护墙体多为土筑,而在其他片岩遍布的地区,维护墙体多为石砌。同时,甘孜州北部由于靠近地震多发区,碉房结构多采取各种崩空式,而南部地层较为稳定,碉房多为框架式。

拱架式木结构区覆盖了除木里藏族自治县以外的整个凉山州地区以及乐山市下辖的峨边彝族自治县和马边彝族自治县。该区主要为山原地形,属于亚热带半湿润气候,晴天多,日照时间长,尤其在高山地区,林木丰茂。无论是土墙瓦板顶房屋还是全木式板屋,都表现出建筑对地方资源的依赖和充分利用。

3.2 传统民居与社会环境之间的关系川渝传统民居地理区划的背后,还隐藏着社会环境对民居建筑的深层次影响。穿斗式木结构区、平檩式混合结构区和拱架式木结构区从不同程度上看,都是地域人群、经济活动、社会文化共同作用的结果。

穿斗式木结构区的西部以平原、丘陵为发展空间。早期人群为以蚕丛、柏濩、鱼凫为代表的复合型濮系“蜀”族,之后随着地区的开发和大量移民的涌入,汉民族逐渐成为主体,生产方式以分散农耕为主,早期受中原文化(主要是秦陇文化)的影响颇深,明清时期又接受了湖广文化的冲击。民居经历了由本土干栏式发展为以抬梁式为主流,最终形成穿斗式建筑体系的演变过程,总体呈现出“林盘式”民居景观。盆地东部及周缘地区以山地、岭谷为发展基础。早期人群以“濮、賨、苴、共、奴、獽、夷、蜑之蛮”[14]以及廪君蛮[15]等众多南方部落组成“巴”族,向来受楚文化影响较深,明清湖广填四川的运动无疑进一步增加了这种荆楚底蕴,生产方式带有厚重的渔耕文化色彩,民居建筑较多地保留和延续了各种干栏式。随着中原文化的日渐浸润,中式合院不断辐射传播,进入该地区后被改良成台院形式并穿插各种吊脚楼手法,总体呈现出“林团式”民居景观。尤其是盆地东南部边缘的土家族苗族聚居区,为鄂湘黔三省包裹地带,毗邻湖北恩施土家族苗族自治州、湖南湘西土家族苗族自治州和贵州少数民族聚居区,民居的吊脚楼形式更加丰富,建筑的个性和特色更为鲜明。

平檩式混合结构区为藏羌民族的聚居地,生产方式主要为游牧和半农半牧的游耕形式。相似的自然地理环境,相近的社会文化发展,相同或相近的语言和生活方式,使得藏羌民族的民居高度相似。然而,由于民族习性和宗教信仰的差别,同样为碉房的建筑类型,羌族和嘉绒藏族的聚居地主要延续邛笼式的建筑结构,而靠近西藏的甘孜藏区则采取框架式以及融入崩空式的多种混合结构。此外,又由于嘉绒藏族和其他藏族信奉藏传佛教,与羌族的多神信仰有所区别,因而在碉房内部的功能布局和装饰上呈现出各自显著的民族差异。

拱架式木结构区地处川渝西南腹地,受到中原文化的影响相对较小,自古为民族迁徙的南北通道,经济发展较为迟缓。其民族主体为彝族,聚居于大小凉山,其他各少数民族杂居其间,生产方式多元并存,农、牧、耕发展水平不一。就民居的主要形式看,彝族传统的拱架式板屋较为典型,“这种构架在中国传统木构中尚属罕见,他们是否代表了更古老的构架方式——纵架式,尚无法证明,但这种实例显然对研究早期木构架形制及演变具有重要的意义。同时也可看出这种构架也是吸收了我国南方的穿斗架的某些构造手法。”[16]在拱架式板屋的内部布局上,也深受彝族生产生活习性的影响,矩形平面功能划分的三大空间板块(左为畜圈仓储,中为火塘起居,右为卧室)成为长期以来的定式。

由上可见,川西地区主要为各少数民族的聚居地,其传统民居以高原山地为地理特征,建筑形态从视角感知、平面组合、外在风貌、建材利用等方面都与传统的中原屋宇式做法相去甚远,体系发展之间没有统属关系,区域体征较为显著。但同时也要看到,藏羌木架坡顶板屋区和土家族苗族吊脚楼区比邻盆地汉族聚居区,除保持着自身的民族特性和生产方式外,还深受汉文化的影响,民居建筑浸润了汉式做法,带有浓厚的区域过渡色彩,成为地域建筑区划的亚区。

童恩正曾立足考古资料,将四川的古代文化大致分为川东丘陵地带的巴文化、成都平原的蜀文化、川西高原的笮文化以及川西南的邛都文化四种[17]。蓝勇通过综合研究,将历史时期的四川地区分为川东北、川西、川南文化区以及羌藏文化区[11]458,其中,川西文化区即指的成都平原。通过对川渝传统民居的区划研究,该地域内的自然空间、民族构成、生产方式以及文化传统都有很大的差异,民居区划的大区与亚区与该地域文化的分区总体上较为一致,体现了地域文化发展的稳定性。

3.3 川渝传统民居地理区划的实质川渝地区地域广大,东西南北的经纬度跨度不小,各地区的历史沉淀、经济文化发展程度以及人口的密度大不相同,多民族大分散、小聚居的分布格局以及不同的个性风情——不同的空间、物产、语言、观念、宗教,赋予居住形式和民居建筑极大的精神内聚,展现出地方建筑文化的发展轨迹。

川西高原西为西藏,其民族构成、生产方式、建筑面貌都与藏文化有许多共通之处,东部盆地为汉文化的农耕文明,民居形制同中原合院建筑具有承袭关系。彝族和羌族同胞聚居东西之间,处于农耕与游牧两种不同生产方式的交接地带,其民居形制是旱地农业、水田稻作与“逐水草而居”三种不同文化接触、碰撞和交汇的结果,既体现了本民族的营造传统,又浸染了汉藏建筑文化的痕迹。由是观之,从东到西,川渝地区的传统民居已然形成了两种显著而且强势的区域建筑文化,连接彼此的彝族与羌族地区成为文化传播的通道,使得民居建筑文化形成“哑铃”型分布,各种文化间的互动在这个过渡地带表现得更为突出。各民族传统民居建筑文化间不同程度的交流和相互影响,形成了川渝地区多元融合、异彩纷呈的生动局面。

结合川渝民居的历史演变以及现存传统民居的地理区划看,导致传统民居出现地理分异的原因如同亨德里克·威廉·房龙在“绳圈合力说”中所阐述的那样,是源于多种推力的综合结果①。自然地理环境,地方性建材资源,物质资料的生产方式,社会形态与生产力的发展,各民族的宗教信仰与传统习俗等,都是这个绳圈中交叉缠绕的不同线条。在川渝地区千百年来的历史发展中,民居的主要形制一直较为稳定,在民国以前,拉伸这个绳圈的主要力量来源于自然环境和由此而来的地方资源。而就某种具体民居类型的发展和流变看,其制约的强因子不尽相同,其间,长期沉淀下来的民族文化传统成为促使绳圈变形的最强推力。可见,“自然环境对传统民居的影响是第一位的,社会环境对传统民居的影响是亚层次的,生产力水平本身更多不是作用于建筑特色的变化,而是作用于建筑水平的提高和建筑材料的更新”[11]363。川渝地域性的地形地貌、气候条件在形成富有民族内涵和乡土特色的多元民居体系中起到了持久而中坚的作用,使其主体结构和外在风貌得到了较长时间的保持。其他因子发生力量盈缩导致传统民居出现派别之分,亦无法脱离自然环境这个底层条件的约束。

① 房龙将历史问题比喻成绳子绕成的圆圈,圈里的不同线条代表着众多制约因素。绳圈为圆形时,各要素作用力均等,当某些要素变成强因子时,绳圈被拉成椭圆,其它要素的作用力就会缩减。参见(美)亨德里克·威廉·房龙,著,晏榕,译:《宽容》,北京:中国华侨出版社,2010年。

4 结语在梳理我国传统民居分区的基础上,对川渝传统民居的区划进行了总结。借助前辈学者的研究成果,从地方实情出发,以历史性、地域性的生活方式与建筑形式的结合为划分的基本原则,主要从建筑学的角度出发,将民居建造的承重结构作为川渝传统民居一级分区的首要指标,把川渝地区的传统民居划分为穿斗式木结构区、拱架式木结构区和平檩式混合结构区3个一级大区,其下又分9个亚区、10个小区以及其它类型的民居岛和民居点。传统民居的地理区划充分体现了地形地貌和气候条件在空间上的差异性,同时也展现了社会环境对民居建筑的深层次影响,是自然环境、地域人群、经济活动、社会文化共同作用的结果。其间,自然环境对传统民居的影响是首要的,社会环境对传统民居的影响是深层次的。

| [1] | 中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅.住房城乡建设部办公厅关于开展传统民居建筑技术初步调查的通知[EB/OL]. (2013-12-11)[2018-01-15]. http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201312/t20131216_216548.html. |

| [2] | 梁思成. 中国建筑史[M]. 天津: 百花文艺出版社, 2005: 457-458. |

| [3] | 王文卿, 周立军. 中国传统民居构筑形态的自然区划[J]. 建筑学报, 1992(4): 12–16. |

| [4] | 王文卿. 中国传统民居构筑形态的人文背景区划探讨[J]. 建筑学报, 1994(1): 44. |

| [5] | 翟辅东. 论民居文化的区域性因素——民居文化地理研究之一[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 1994(4): 108–113. |

| [6] | 熊伟, 谢小英, 赵冶. 广西传统汉族民居分类及区划初探[J]. 华中建筑, 2011(12): 179–185. DOI:10.3969/j.issn.1003-739X.2011.12.045 |

| [7] | 戴志坚. 地域文化与福建传统民居分类法[J]. 新建筑, 2000(2): 21–24. DOI:10.3969/j.issn.1000-3959.2000.02.008 |

| [8] | 余英. 中国东南系建筑区系类型研究[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001: 104-278. |

| [9] | 朱光亚.中国古代建筑区划与谱系研究初探[M]//陆元鼎, 潘安.中国传统民居营造与技术.广州: 华南理工大学出版社, 2002: 5. |

| [10] | 蔡凌. 侗族聚居区的传统村落与建筑[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007: 284. |

| [11] | 蓝勇. 西南历史文化地理[M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 1997. |

| [12] | 戴志中, 杨宇振. 中国西南地域建筑文化[M]. 武汉: 湖北教育出版社, 2003: 32-33. |

| [13] | 孙大章. 中国民居研究[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2004: 304. |

| [14] | [晋]常璩.华阳国志卷1巴志[M].济南: 齐鲁书社, 2010: 3. |

| [15] | [宋]范晔.后汉书卷86巴郡南郡蛮[M].北京: 中华书局, 1965: 2840. |

| [16] | 孙大章. 中国民居研究[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2004: 181. |

| [17] | 童恩正. 近年来中国西南民族地区战国秦汉时代的考古发现及其研究[M]. 重庆: 重庆出版社, 1998: 420. |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20