近年来,随着互联网技术和社会大众媒体的迅捷发展,电子化、信息化和网络化的技术变革浪潮影响着当代社会发展的方方面面,线上教育、在线课堂和远程教育等新型教育模式逐渐为大众所关注[1-3]。美国麻省理工学院在2001年率先发起了以开放课程计划为题的项目,此项目成为当代开放式教育的典范[4-5]。从2012年开始,大型开放式网络课程开始受到学生、教育从业者和企业的关注[6-7],哈佛大学和斯坦福大学等世界名校都陆续开设了MOOC课程。这一趋势对我国的教育事业也带来了巨大的良性冲击[8]。

目前,中国高等教育面临着多重挑战。中国作为世界上人口最多的国家,有世界上最大的独生子女群,他们的价值观念、思维方式和学习方式与以往的大学生发生了很大改变。大学生数量越来越多,学生的目标多样化、价值观多元化,接收新思想的渠道更加广泛,这使传统的教学理念、教学方法和培养模式迫切需要改革和升级。目前,我国的主要教学模式是以老师与学生、课堂与教材为基本构成,教学过程是“老师台上讲,学生台下听”的单一模式,而教学内容也只是以老师从教学大纲中筛选的重点和教材匹配内容为主。这种教学方式略显单调,无法满足学生的多样性学习需求,对于少数学有余力的学生更是无法满足其拓展求知欲。

面对这种情况,教学工作者应与时俱进,更加注重因材施教,改变当前的教育模式,构建以学生为主体的教学方式。除此之外,需要将教育和现代化信息技术密切结合,将以传授知识为主的教学模式转变为以培养综合能力为主,并根据学习者自身特点和当代社会发展需求,创造和丰富优质教学资源,突破时间和地点对教育活动的限制,为学生的自学提供方便、有效的途径,切实提高教学质量。只有对现有的教学模式进行不断的改革和创新,才能对所面临的教育现状有所突破。精品资源共享课的建设正在逐渐打破当前的传统教学模式,开拓新型教学模式。

进入21世纪以来,我国的大学课程建设经历了两个阶段:2003年至2010年期间,各高等学校共建成了上千门国家精品课程,但其资源不能共享;从2011年开始,教育部发布精品资源共享课建设计划,要求大幅度提高优质课程的资源共享程度,建设一批精品资源共享课程。

当前,石油与天然气依然是全球最为重要的战略资源,该资源逐渐超越煤炭成为中国第一大消费能源[9]。中国石油高校承担着培养我国石油行业优秀人才的重要任务,而且全国范围内有超过30所高等院校开设了石油类专业。为了达到培养高素质石油行业人才的目的,国内多所石油院校对石油类专业课程施行教学改革,先后建设了多门精品课程,例如,中国石油大学(华东)开设了《钻井工程》课程,并被评为山东省精品课程[10];中国石油大学(北京)开设了《完井工程》课程,并编写了《完井工程》教材,该教材被列入高等教育精品教材计划[11]。

西南石油大学开设的《钻井与完井工程》课程在2004年被评为首批国家级精品课程。2012年,学校立项启动了《钻井与完井工程》校级、省级以及国家级精品资源共享课的建设工作,该课程于2016年6月获得了全国首批“国家级精品资源共享课”称号,积累了较为丰富的课程建设及应用经验。

1 《钻井与完井工程》课程的特点及建设回顾《钻井与完井工程》是西南石油大学石油工程专业本科生专业核心课程,与国家级重点学科“油气井工程”的建设互为支撑。本课程的改革内容是教育部提出的“面向21世纪石油主干课程体系和教学内容改革”课题中之“石油工程专业的改革与建设”项目中的一项重要内容。本课程前身是石油工程专业的五门专业课,即:《岩石力学与钻头》《固井与完井》《钻井工艺》《储层保护技术》和《泥浆工艺原理》。根据当前石油工业的发展状况及人才培养方案的要求,在课时大幅度减少的背景下,课程建设将这5门专业课程进行重组和整合,形成了一个覆盖油气井工程学科的专业课《钻井与完井工程》。课程总学时为80学时,其中课堂教学74学时,实践教学6学时。课堂教学内容主要包括井身结构设计、钻井液、钻井液工艺技术、钻井工艺、钻井过程压力控制、井眼轨迹测量与控制技术、固井、完井以及储层保护技术、环境保护及HSE等。

课程内容不仅强调基础理论、基本流程和基本设计计算方法,还突出理论联系实际,尤其注重培养学生应用知识解决复杂工程问题的能力,并适当介绍油气井工程方向的最新工程技术。在课程建设过程中注重课程资源的系统性、基础性、实用性与完整性,积极开展引导式教学,为学生自学提供便利。通过多年来的教学与实践,现有的《钻井与完井工程》课程内容有较大幅度更新,形成了较为合理的课程体系、教学方法和教学效果监测和评价体系,也取得了良好的教学效果。

同时,为了适应我国石油工业走向世界和当代经济全球化的国际发展趋势,培养具有创新思维和综合能力的国际化石油工程专业技术人才,在《钻井与完井工程》课程教学过程中,提出并实行了双语教学,采用了由Adam T. Bourgoyne主编、Society of Petroleum出版社出版的国际知名英文原版教材《 Applied Drilling Engineering》和由万仁溥主编、石油工业出版社出版的《 Advanced well completion engineering》中的部分内容。但课时和学分的减少给课程教学提出了严峻的挑战,为达到更好的教学效果,本课程建设的出发点、着力点和落脚点都注重改变传统的教育思想,更新现有的教育观念,调整当前的教学方式,将“以老师讲授为主”的教学方法逐步改变为“以学生学习为中心”的教学方式,提高学生学习积极性,提高学习效率。另外,针对石油类专业人才的培养目标、培养模式、教学手段进行现代化、信息化的创新和改革,并为当代大学生提供扎实的基础知识教育和全面发展的学习环境,培养大学生在未来工作中发现问题、解决问题的能力。为了达到这些要求,教学团队建立了与该课程配套的教学环节,包括实习、开放实验和工程设计,并编制了相应的配套教材,包括《钻井与完井工程生产实习指导书》《钻井与完井工程开放实验指导书》和《钻井与完井工程设计》等。

以上教学成果的应用,使《钻井与完井工程》课程教学质量有了显著进步,课程建设步入了一个新的阶段,在早期教学研究及应用中取得了令人较为满意的成果。2004年,《钻井与完井工程》被评为首批国家级精品课程。

2 《钻井与完井工程》课程建设的基本环节《钻井与完井工程》的课程目标是培养一批未来从事油气田勘探开发事业的工作者,培养具有较高综合素质、熟练掌握专业技能的钻井、完井现场技术人员或科研人员。自2004年《钻井与完井工程》课程被评为首批国家级精品课程以来,团队成员将全球化形势和石油行业发展趋势与课程建设相结合,对课程进行不断完善、持续改进。尤其在课程升级改造过程中,根据《钻井与完井工程》课程的特点,以共享为出发点,结合课程建设目标,采取了一系列加强课程建设的措施,正确地调整教学方案、教学资源,最终取得了一定的成效。2012年,西南石油大学《钻井与完井工程》课程入选国家级精品资源共享课立项项目;2016年6月,该课程又荣获了全国首批“国家级精品资源共享课”称号(图 1)。课程的共享资源可供学生线上、线下同步学习,学生可针对自己的学习情况自主学习,一方面可以提升学生学习能力,另一方面可以促进学习效率的提高。

|

| 图1 精品资源共享课主页 |

一支技能丰富、知识扎实、结构合理的课程团队是精品资源共享课课程建设和后期不断更新完善的重要保障。《钻井与完井工程》国家级精品资源共享课课程团队由具备油气井工程、油气田开发工程、机械工程、岩石力学、流体力学和油田化学基础知识的教师组成,现有教师23人,其中博导5人,有博士学位的教师16人,有海外留学背景或者短期培训经历的7人,每人均承担了多项省部级以上的科研项目。教学团队中主讲老师均为具有资深行业背景、多年从事钻井与完井工程领域研究工作的教师,具备丰富的教学经验,是一支基础理论扎实、实践经验丰富、外语水平较高的教师队伍。除此之外,师资队伍年龄结构、职称结构合理,老、中、青三结合,是一支以中青年教师为主体、充满活力的教学团队。为使青年教师达到课程建设要求并发挥主要作用,青年教师都经过辅导、试讲、给外专业学生授课、校外实习等多个教学环节。学校每年派多名青年教师赴国外知名大学学习和交流,以提高青年教师的教学水平,培养其国际化视野,学习国外先进的教学方法和理念。学校还以横向研究课题为契机,与油田企业建立技术创新实践联盟,加强青年教师的工程实践能力培养。目前,《钻井与完井工程》课程团队青年教师多人参加科研和教改项目,获得了国家级、省级教学成果奖多项。

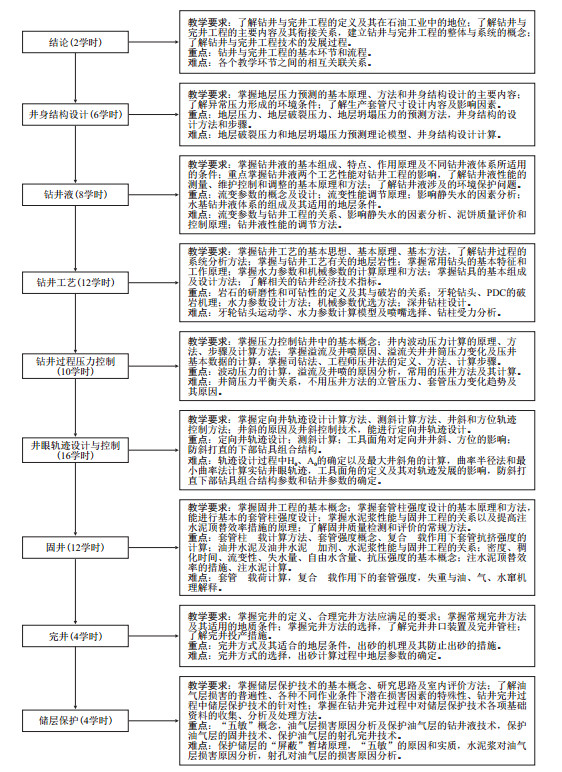

2.2 完善课程教学计划高素质专业人才的培养,首先需要一份合理的培养计划,该计划应该包含合理课程体系及每门课程的教学计划。为适应课程改革的需要,课程团队对课程的教学计划进行了修订,首次将油气井建井工程所涉及工艺技术中的《钻井工艺原理》和《完井工程》部分进行重组和整合,注入了现代科研成果,充分体现了现代教学思想,形成了覆盖整个油气井工程学科的专业课程(课程结构、主要内容、学时分配和各部分的教学要求及其重点难点的分解如图 2所示)。相比之前的5门专业课,教学内容有了大幅度更新,突出了理论与生产实际相结合,加强了生产实习操作和工程设计内容。课程注重基础知识教育,在保证教学内容的系统性、实用性和创新性的同时,又增加了反映钻井和完井新技术发展现状、生态环境保护和HSE方面的内容。在确定教学内容以后,对每个章节中必须讲授的知识点、重点、难点,以及学时的分配都进行了界定,避免了不同教师讲授内容差异较大的问题,允许任课教师根据科研实践和现场工作经验做适当的发挥。此外,根据石油工业发展及中国石油走出国门参与国际竞争的需要,还专门成立了石油工程国际合作班,针对该班的特殊要求,对《钻井与完井工程》教学计划进行了修改完善,以达到其培养计划要求。

|

| 图2 《钻井与完井工程》课程结构及教学要求 |

(1)强化教材建设。课程团队自主编写了《钻井与完井工程》教材,该教材不仅介绍了基本概念、基本理论,还着重强调了工程实用性和前瞻性,能够为素质教育、创新能力培养的教学目标提供充足支撑。根据过去几年的教学实践,对《钻井与完井工程》(第1版)进行了修订,其中缩减了部分内容,将理论与实践进一步结合,突出了钻井、完井工程与油气田开发工程的系统性和连续性,修订形成了《钻井与完井工程》(第2版)。该教材被教育部列为“面向21世纪课程教材‘十一五’国家级规划教材”。此外,团队还编写了配套的《工程设计指导书》《开放实验指导书》和《实习指导书》,这些指导书可以指导学生完成工程设计、开放性实验和工程实习等具有实践性的学习内容,使学生将所学到的理论知识融会贯通,培养其工程设计能力和动手操作能力,强化培养工程实践能力和创新能力。

(2)制作具有特色鲜明的多媒体讲义。为使教学内容生动丰富,课程团队组织了一批具有扎实理论基础和丰富实践经验的教师,制作了一套能反映教学内容要求的多媒体课件。课件内容概念准确、逻辑清楚、理论联系实际,既强调了基础知识,也反映了最新的研究成果,同时指出了技术发展的方向。由于多媒体授课方式具有局限性,在上课过程中,学生不可能完全记录下课堂上老师讲解的知识,有些内容可能是老师为提升学生能力、拓宽学生视野而补充的教材外内容或现场案例,这给学生在课后理解或复习带来了一定的困难。为了解决这个问题,上课前将多媒体课件作为辅助教材一并发给学生,学生在听课时可以在多媒体课件材料上做笔记。这样,在课堂上,学生重点听教师讲授的内容,无需为不能及时做笔记而担忧,从而保证了良好的教学效果。

(3)录制规范化的全课程教学视频。教学视频作为国家级精品资源共享课课程教学资源的重要组成部分,在录制教学视频时,要注重视频质的提升。为了保证《钻井与完井工程》教学视频的完整性并满足课程建设技术要求,课程团队按照教学大纲,针对74学时的课堂理论教学全程重新录制授课视频,并采用板书、课件和教师三个屏幕穿插的形式展现。此外,团队又将6学时的实验课操作流程录制成视频,并和课程教学视频一同发放。视频内容清晰度高,声音和画面结合无延迟,达到了课程建设技术要求,为混合式教学、翻转课堂等新型教学模式改革提供了资源保障。

2.4 教学方法和教学模式改革为避免目前“老师台上讲,学生台下听”的单一教学方式,基于“以学生学习为中心”的理念,课程团队重视引导式、交互式和开放式的授课方式,利用现代化信息技术改变当前教学方法,为学生提供了表达自我的平台,营造出展现自我和突出自我的学习环境,并为学生提供发表见解和提出问题的交流渠道,对学生提出的问题及时进行答疑。对重点难点内容,必要时采用多媒体与板书逐步推导相结合的教学方式,引导学生顺着教师的思维思考问题,培养学生正确的解决问题的思维方式;或通过课堂互动的方式,学生向老师提出问题,老师答疑解惑以达到学生主动学习的教学目的。课程改革主要采取了以下教学措施:

(1)制定符合课程培养目标的研究专题,让学生自由组合成研究小组。小组成员合理分工,完成文献调研、提交调研报告或研究报告,以汇报方式组织交流或进行专题讨论,培养学生自主学习的能力,促进个性发展,并逐步树立团队协作的意识,培养团队合作精神。

(2)结合钻井、完井领域的技术发展历程,以及钻井工程设计、施工和现场管理中的复杂工程问题,采用引导启发的教学方式,引导学生积极思考,促进学生在学习过程中发挥积极主动的主体作用。

(3)建立教学模具实验室和自行研制开发钻井工程模拟器(图 3)。该模拟器功能齐全、操作便捷,被国内外多所高校和企业采用,并在第四届高校自制实验教学仪器设备展评中获一等奖。

|

| 图3 钻井工程模拟器 |

(4)在课堂上根据教学内容播放涵盖现场作业工序、软件模拟动画、现场案例分析的教学录像片。

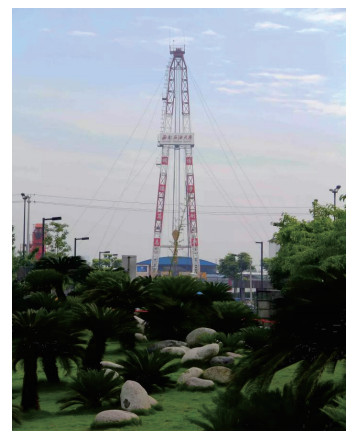

(5)建立校内大型工程实训基地,搭建全国唯一的校内教学用钻井平台(图 4)。该实训基地不仅面向校内师生,还承担了陕西科技大学等外校石油类专业师生的培训工作。

|

| 图4 西南石油大学校内实训基地的钻机 |

(6)与企业单位签订人才培养合作协议,联合建立油田实践基地,包括中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿、中石化西南石油工程有限公司井下作业分公司、中国石油集团川庆钻探工程有限公司国际工程公司等14家油田一线生产单位,同时聘请资深工程技术人员作为实训教师,指导学生开展实习实训,加深学生对课程理论知识的理解,提高学生的实践工作能力。

2.5 积极探索双语教学随着中国石油工业国际化进程的加快和中国原油进口量的不断增加,中国石油企业必须走出国门寻找石油资源。这就要求毕业生在具有坚实的石油工程技术知识的同时,还必须具有良好的外语交流能力,以适应石油工业对外合作的需要。《钻井与完井工程》是我校率先进行双语教学试点的课程之一,在课堂上组织学生对某个技术专题进行讨论,要求学生阅读相关英文材料,并用英文简要复述所读材料的主要论点。对专业词汇、科技英语写作的语法现象、有重要借鉴意义的表达方式进行重点讲述。为了考查双语教学的效果,参加双语课程学习的学生,期末考试试卷中的部分试题要求学生用英文回答,重点检查学生对基本概念和重要知识点掌握的程度。为巩固双语教学的效果,要求学生在其后的学习过程中,用英语完成课程设计和毕业设计。同时,课程团队也建设了大量拓展资源,其中包括全球知名石油公司——道达尔公司的教学视频,为国际化人才培养提供保障。

3 《钻井与完井工程》课程建设的实际效果自2012年申报国家级精品资源共享课程建设以来,课程团队对《钻井与完井工程》课程的教学资源进行了系统的整理和修改,并对上传到“爱课程”网站的教学资源进行了适时的维护和更新。迄今为止,《钻井与完井工程》课程在“爱课程”网站上已有注册学生346人,网络浏览量超过6 000次,校内注册学生考试通过率更是超过95%。《钻井与完井工程》课程因其完整的教学体系、先进的教学理念、与时俱进的教学手段,受到了学生广泛好评,学生对任课教师均十分满意,认为任课教师不仅教学态度认真负责,而且知识面广,能够将理论知识与现场实际应用相结合。其中的现场案例让学生对知识的理解非常有帮助,深入浅出,受益匪浅。课程教材被国内多所高校石油工程专业采用,得到了国内同行的一致认可。

《钻井与完井工程》课程的建设,达到了国家精品资源共享课的建设技术要求,学生积极参与课程学习,为石油类专业课程建设起到了示范作用。

4 结语西南石油大学《钻井与完井工程》课程团队依据新时代人才培养要求,设计了便于学生学习的网络课程资源,制作了完整的教学视频、辅助教学资源和拓展资源,构成了一套完整的网络教学体系,为当代大学生多元化学习和线上线下同步学习提供了资源保障,取得了良好的教学效果,为同类课程建设提供了宝贵经验。

未来,教学团队将不断完善课程教学资源,更新教学内容,丰富课程拓展资源,录制微课程教学视频,搭建移动端网络教学平台,满足学生移动端“碎片时间”学习需求,并适当邀请实践经验丰富的工程一线专家为学生授课。

| [1] | 沈丽燕, 赵爱军, 董榕. 从精品课程到精品视频公开课的发展看中国开放教育新阶段[J]. 现代教育技术, 2012, 22(11): 62–67. |

| [2] | 吴宁, 冯博琴. 对国家精品课程转型升级与资源共享建设的认识与实践[J]. 中国大学教学, 2012(11): 6–9. DOI:10.3969/j.issn.1005-0450.2012.11.003 |

| [3] | 赵本全. 以学习者为中心的精品资源共享课建设研究[J]. 中国教育信息化, 2014(21): 32–34. |

| [4] | Kay J, Reimann P, Diebold E, et al. MOOCs:so many learners, so much potential[J]. Intelligent Systems IEEE, 2013, 28(3): 70–77. DOI:10.1109/MIS.2013.66 |

| [5] | Piedra N, Chicaiza J, Lopez J, et al. Seeking open educational resources to compose massive open online courses in engineering education an approach based on linked open data[J]. Journal of Universal Computerence, 2015, 21(5): 679–711. |

| [6] | 樊文强. 基于关联主义的大规模网络开放课程(MOOC)及其学习支持[J]. 远程教育杂志, 2012, 30(3): 31–36. DOI:10.3969/j.issn.1672-0008.2012.03.005 |

| [7] | 李青, 王涛. MOOC:一种基于连通主义的巨型开放课程模式[J]. 中国远程教育, 2012(3): 30–36. DOI:10.3969/j.issn.1009-458X.2012.03.013 |

| [8] | 焦建利. MOOC:大学的机遇与挑战[J]. 中国教育网络, 2013(4): 21–23. DOI:10.3969/j.issn.1672-9781.2013.04.005 |

| [9] | 成键. 能源安全与中国的大国地位——以石油供应安全为例[J]. 社会科学, 2008(5): 39–45. |

| [10] | 林英松. 《钻井工程》课程建设实践[J]. 石油教育, 2008(1): 77–78. |

| [11] | 李根生, 黄中伟, 田守嶒, 等. 石油工程专业完井工程课程建设与实践[J]. 石油教育, 2012(2): 85–88. |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20