受世界经济发展、国际石油价格、天然气资源和替代能源竞争等诸多因素的影响,液化天然气(以下简称LNG)国际贸易呈现出许多新特点和新变化。这对作为世界天然气生产大国和进口大国的中国必然产生较大影响。过去20年,中国一直是拉动石油需求增长的主要动力,而未来中国将成为天然气需求增长的火车头。据俄罗斯媒体估计,到2040—2050年,中国将超越美国成为全球主要的天然气消费国[1]。因此,如何应对LNG国际贸易的变化趋势,确保LNG进口贸易的稳定增长乃至油气进口安全,是我国当前亟待解决的理论和实践问题。

1 LNG国际贸易的现状受国际油价低迷和需求增长乏力等因素影响,LNG国际市场正处于下行周期,市场组织形式向买方市场倾斜。当前,伴随着新签合同期限的缩短、LNG贸易价格的下跌和传统天然气进口国进口能力下降,LNG国际贸易呈现了一些新特点和新变化。

1.1 北美地区供给增加,亚太地区需求放缓2011—2015年,北美地区出口量明显增加,从负增长至三位数增长仅仅经历了三年时间。这主要归因于美国页岩气革命,美国是带动北美洲天然气输出量增长的主要因素。而欧洲的供给增长率至2015年却降至负增长,究其内因,在于欧洲的天然气供给对于国际市场而言本身就是一种平衡调节器,即在全球LNG供给降低的情况下增加供给(表 1)。传统的LNG需求主要来自于亚洲,但近些年来,亚洲的LNG需求放缓,而中东与欧洲的需求却大幅提升(表 2)。

| 表1 2011—2015年全球LNG出口量及其变化情况 |

| 表2 2011—2015年全球LNG进口量及其变化情况 |

从表 1、表 2可以看出,由于页岩气革命,北美洲需求增长率处于下行区间,亚太地区的需求增长率在2015年也出现负增长。而欧洲的进口量在2012年至2013年期间一直处于负两位数的区间,在2015年增长率却达到5.76%,中东地区的进口量变化也由2014年的20%上升至2015年的94.44%。欧洲、中东LNG需求上升是因为欧洲的天然气利用以发电为主,并且发电机组可根据气煤比价和碳消费量水平在燃煤和燃气之间进行自由转换,天然气需求的价格弹性较高;并且欧洲作为LNG国际市场的平衡器,当前需求上涨也属合理情况。而亚洲LNG进口增长态势大幅减弱的原因主要体现在中、日、韩三国对于替代能源利用率的提高[2]。

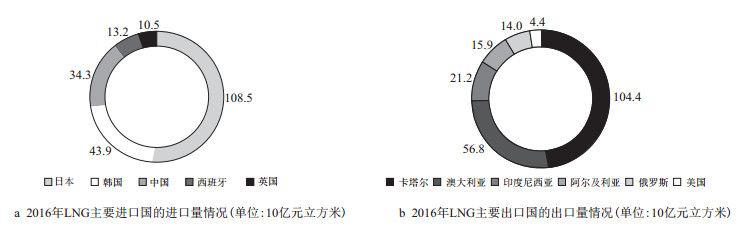

从主要进出口国家来看,进口国主要集中在欧洲及亚太地区,出口国集中在中东、北美等地。受天然气产地影响,除卡塔尔外,新兴产地如澳大利亚、美国等国家在未来将逐步扩大其出口量以维护市场。在主要进口地区体现在欧洲出现需求量的大幅增长外,亚洲在保持其强劲需求外并无特别明显的提升。据BP公司发表的《2017年世界能源统计年鉴》,2015年亚太地区LNG进口量占到全球进口量的69%左右,2016年维持在此水平无明显变化,而欧洲地区的进口量从2015年的551亿立方米升至565亿立方米,出现明显上涨[3](表 3、图 1)。

| 表3 2016年LNG主要进(出)口国及进(出)口量情况表(单位:10亿立方米) |

|

| 图1 2016年LNG主要进(出)口国及进(出)口量情况图示 |

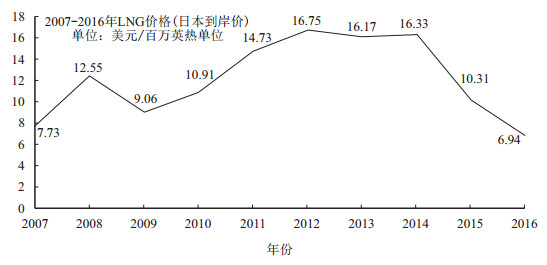

根据《2017年世界能源统计年鉴》数据可以看出,LNG日本到岸价由2014年的16.33美元/百万英热单位,下跌至2016年的6.94美元/百万英热单位,跌幅已经超过了50%[4],具体数据如表 4、图 2所示。

| 表4 2007—2016年LNG日本到岸价情况表(单位:美元/百万英热单位) |

|

| 图2 2007—2016年LNG价格日本到岸价图示 |

当前,LNG国际贸易市场呈现供过于求的新态势,重新恢复均衡价格必然需要降低市场价以消除过剩局面,这也是导致目前LNG市场价格持续走低的重要因素。在LNG国际贸易市场上,由于非洲东部天然气的发现与美国页岩气革命的突出性成果,未来LNG供方市场将出现井喷式增长。在这种条件下,LNG市场将供应过剩,原因在于LNG液化生产线还在继续投产,这将加剧供应过剩的局面;并且在全球已售出的LNG中,大多数合约都是销售给中间商而非终端用户。再者,除传统的中东出口国外,澳大利亚与美国也加入出口行列,并寄希望于出口亚洲,但是,由于替代能源的出现,亚洲对于LNG的需求出现下降趋势。尤其是日本,早前因为核泄漏事件,国内大量使用天然气以替代核能,但随着日本复核,日本未来对LNG的需求将出现大幅度下降。

1.3 贸易规制当前,全球LNG市场的变革也、开始参考北美经验,放松贸易管制,使LNG国际贸易逐渐活跃。从历史经验来看,美国的天然气定价机制在1954年至1992年间经历了5个阶段,在完全解除对井口价格的管制后,竞争性的天然气市场显现出了较强的市场活力。在天然气定价机制的作用下,美国天然气价格持续走低,反过来拉动其天然气消费与工业的复苏。因此,根据美国的经验,LNG国际市场贸易需从非竞争性市场发展为竞争性市场,放松贸易管制,进而实现定价机制市场化[4]。

在2010年之前,LNG国际贸易大多参照“照付不议”机制制定贸易合同,这样既保障了产业链上中下游的利益,也为天然气行业的健康发展提供了保障。但这一贸易规制在2010年之后出现了转变,根据Wood Mackenzie的统计数据,2010年全球LNG总供给量超过总需求量约一倍。LNG市场供大于求的现象直接影响LNG国际贸易方式的改变,“照付不议”合同这一卖方的王牌失去了原有的主导地位[5]。2010年之后,LNG贸易的长期合同逐渐向中短期合同转变,FOB贸易逐渐增多,合同条款开始向更公平灵活的方向变更。

2 当前LNG国际贸易的新趋势 2.1 LNG贸易将成为全球天然气贸易的绝对主力据2015年BP能源展望,全球天然气供给年均增长1.6%,快于煤炭与石油,并可能在2035年取代煤炭成为全球第二大燃料。伴随过去几年因高气价引发的产业链上游的大幅扩产,预计至2020年,天然气新增产能将高达5 300亿方[2]。在此背景下LNG也以近3倍于国际天然气贸易增长的速度增长,到2035年将占全球天然气贸易的一半左右。

此外,在展望期内,页岩气约占全球天然气供给增长量的2/3,在2035年将占全球天然气供给总量的1/4[2]。又据IEA的《天然气2017至2020年的分析和预测》,未来五年内,天然气增长速度将大大高于石油和煤炭的增速,需求的内在增长动力来自于中国。供给增加来源于许多国家的天然气市场化改革,这有利于吸引新的投资,使其供给量上涨。

2.2 美、澳将成为LNG国际贸易的重要出口国目前,除了传统的出口地区中东以外,澳大利亚与美国等资源国也将成为未来LNG市场的主要供给方。就澳大利亚来说,由于谢夫隆公司的Gordon与Wheatstone项目的正式启动,加上昆士兰州3个LNG项目的正式投产、埃克森美孚公司已于2014年正式启动的PNG项目,其LNG出口将大幅度增长,在世界LNG新增产能中占据较大份额。据澳大利亚国家工业、创新和科技部预测,到2019年6月,澳大利亚LNG年出口增量将由目前的5 220万吨增至7 400万吨,与中东出口量相当。就美国来说,页岩气革命使美国本土LNG生产供过于求。而2015年巴拿马运河拓宽使得未来LNG运至亚洲的单成本从1.9元降至1.1~1.5元区间,美国LNG市场竞争力由此变强,所以专家预测,2017年以后,世界LNG主要新增产能将来自于美国。

2.3 LNG需求增长将主要来自中国等新兴经济体LNG需求变化主要受到世界经济增长、清洁发展机制(CDM)、《巴黎协定》以及替代能源竞争的影响。从世界经济增长趋势来看,未来工业发展成为推动经济增长的主要动力,而清洁能源是工业发展的重要组成部分,常规的煤炭与石油在工业发展中会带来大量污染,所以现期天然气的利用率便成为未来工业清洁发展的重要构成。天然气的大量使用符合发达国家与发展中国家合作减排温室气体的灵活机制,未来受清洁发展机制的影响,天然气尤其是LNG需求将会急速提升。

《巴黎协定》的制定与实施也成为未来天然气尤其是LNG发展的主要动力之一。当前,虽然特朗普政府宣布退出《巴黎协定》,但除美国之外,各方政府都在积极履行《巴黎协定》,所以美国的退出在短期内并不会产生多米诺骨牌效应,并且由于签署期还未满四年,美国的退出是否还有回旋余地并不可知。所以,当前在各方积极履行《巴黎协定》的同时,煤炭与石油的消费也将随之减少,清洁能源(天然气)的消费将随之提高。

除上述原因之外,替代能源的竞争也会影响未来天然气的发展。虽然天然气资源属于清洁能源,无色无味,也依旧面临着更为优质的能源,如核能、水电、电力、可再生能源(风能、地热能、太阳能以及生物能等)的替代。2016年,世界核能年增长率达1.3%,水电年增长率为2.8%,可再生资源年增长率为14.1%,电力年增长率为2.2%。《BP世界能源展望》2017版指出,预计核能与水电将在展望期内稳步增长,可再生能源将是增长最快的能源,并占新增发电量的40%[2]。这一系列替代能源的发展将影响到LNG的生产与消费,进而影响世界LNG贸易供求格局。当然,天然气的发展面临着更优质能源的替代风险,但从短期发展来看,中国、印度和其他亚洲国家对LNG的需求依旧保持上升区间,欧洲也越来越多地使用LNG,以帮助应对国内产量下降造成的日益增长的供求差距。

2.4 供过于求或许会成为常态由于当前大量LNG项目的投产,LNG供应逐年上涨,预计LNG供给过剩的局面将持续到2020年。在此背景下,虽然LNG需求逐年上涨,但传统能源在部分领域仍具有优势,所以需求的上涨速度赶不上供给的上涨速度。早期的LNG市场格局通常表现为卖方市场,然而在供给与需求的共同作用下,未来由于供给过剩等原因,LNG市场逐渐向买方市场转移,长期合同逐渐转变为短期合同,并可能遭遇买方市场的砍价手段,所以未来LNG现货价格可能会下跌,并且买方市场逐渐掌握主导权。同时,由于美国和澳大利亚生产能力的大幅度提升,未来LNG市场的主导力量将由传统生产国(如卡塔尔)逐步转移向美国与澳大利亚。据《BP世界能源展望》2017年版估计,全球LNG供给在展望期内将出现强劲增长,美国(190亿立方英尺/日)和澳大利亚(130亿立方英尺/日)引领增长。由于传统亚太地区对天然气依赖度的增加与欧洲对其的大量需求,美国与澳大利亚在该市场的主导力量愈加凸显。

2.5 LNG贸易政策将更加趋向灵活和自由化各国的LNG进出口政策会对LNG国际贸易格局产生影响。例如,美国放宽天然气工业管制使天然气企业私有化有利于出口量增加;俄罗斯倡导成立天然气出口国组织,从而增强其在LNG国际市场上的竞争力;挪威虽然国内天然气产量不高,但内需较低,出口量相对较大;中东部分国家参加的GECF(天然气出口论坛)可增强其竞争力;澳大利亚虽然产量增加,但是国内环保要求较高,增加了作业者的成本;印尼等东南亚国家进行产业管理体制和产业政策调整改革可以在一定程度上改善其在LNG国际贸易中的能力。欧美成熟的LNG市场大多经历了从完全管制到市场化的过程,市场化竞争在未来也将成为中国LNG市场改革的主旋律,随着各国贸易政策的放宽,未来LNG国际贸易市场将更具有竞争力。

3 LNG国际贸易新格局对中国的影响近10年来,我国天然气生产及消费与日俱增,天然气生产总量由2006年的7 832.41万吨标准煤上升至2015年的17 350.85万吨标准煤,以高于两倍的速度不断快速增长;而天然气消费总量的增长速度远远高于天然气生产总量的增长速度,由2006年的7 734.61万吨标准煤上升至2015年的25 364.4万吨标准煤,增长速度高达3倍,具体数据如表 5所示。

| 表5 2006—2015年中国天然气生产和消费总量(单位:万吨标准煤) |

从表 5可以看出,近年来,我国天然气供需缺口逐渐增大,除2006年还保持正数之外,自2007年之后缺口数量逐渐上升,截至2015年,我国天然气供需缺口已经高达8 013.55万吨标准煤。至此,我国天然气消费除依靠国内的生产之外,大量的天然气依赖于进口,天然气国际贸易的地位愈发显得重要。在当前情况下,我国需认真分析LNG国际贸易的趋势,以保障未来在LNG国际市场中的利益。由于当前许多新接收站的投产以及国际现货价格的下跌,我国LNG进口量逐年上升,2016年我国LNG进口量达2 615.40万吨,较2015年增长了约32%。在LNG国际贸易愈加活跃的同时,中国在这个市场中也面临着相应的机遇与挑战。

一方面,受益于现期LNG国际市场向买方市场的转移,我国作为天然气消费大国获得了发展的机遇,当前LNG国际市场现货价格下跌,我国以较低的价格购入,在保持低成本的同时促进国内经济的发展。同时,中国不再需要依赖传统的天然气生产国,这得益于近期特朗普政府与中国新签订的重大协议中石化、中投公司、中国银行三家公司同美国阿拉斯加政府和阿拉斯加天然气开发公司(AGDC)签订协议,将在阿拉斯加共同开展LNG项目。这一协议所涉及的投资高达430亿美元,会将美国和亚洲之间的贸易逆差减少100亿美元/年,并为中国提供清洁能源。另外,美国页岩气革命使其在LNG国际贸易市场中获得主导权,中国与美国的合作效益将大大高于中国与传统能源生产国家间合作的效益。面对当前的一系列机遇,我国应跟随当前趋势,把握机遇,积极推进天然气市场化改革,加速中国许多城市天然气替煤代油的进程[6]。

另一方面,当前的LNG国际贸易市场也使我国面临许多挑战。由于当前我国有35%的天然气消费依赖进口,国际政治经济关系便成为国际贸易中必须要面对的问题。不稳定的国际政治经济关系对我国天然气进口影响较大,如何在这种国际政治经济关系中维护我国在LNG国际市场中的利益成为目前要考虑的问题。还有在传统能源逆替代的背景下,如何保持天然气消费的发展以及如何避免逆替代问题的出现也成为我国当前所要面临的挑战。

4 中国改进LNG国际贸易格局的几点思考随着中国天然气消费量不断上升,中国在LNG国际市场中的贸易份额也将逐渐加大。当前国内的LNG主要来源有两个方面,其一为天然气液化工厂生产的LNG,其二便是LNG接收站进口的LNG[7-8]。截至2015年年底,国内已建成11座LNG进口接收站,分别是广东的大鹏天然气接收站、中海油福建LNG接收站、上海五号沟天然气接收站、中海油上海天然气接收站、中石油大连天然气接收站、江苏如东天然气接收站、中海油浙江天然气接收站、中海油天津天然气接收站、中海油珠海天然气接收站、中石油曹妃甸天然气接收站以及中石化广西北海LNG项目。通过十几年的发展,中国已经基本形成了较为完整的LNG产业链,特别是在LNG接收站方面发展十分迅猛,LNG进口量快速增长,年均增长达52%[9]。从国内建设LNG接收站的角度来看,中国正为投身于LNG国际市场贸易不断努力,在此浪潮中,中国将成为LNG国际市场中的进口大国,为了维护LNG进口安全以及防止传统能源逆替代,中国尚需作出更多的努力。

第一,实现LNG进口多元化

当前,中国的天然气进口多是来自于俄罗斯。随着国际能源供应结构的不断变化,进口资源多元化可以降低能源进口风险,保障能源安全,并加大LNG国际市场参与度[10]。政府应积极推行“走出去”战略,给予参与国际贸易的中小企业资金补贴,提高其在国际市场的竞争能力。

第二,强化LNG贸易基础设施建设

中国LNG市场在发展过程中,需要同时把握上下游的发展,强化LNG贸易基础建设,为我国LNG贸易提供相关保障。除基础的LNG接收站建设之外,中国应关注LNG船舶建设、港口建设、储气库建设以及管道建设等,不断完善产业链发展的方方面面。

第三,完善LNG产业相关法律法规

当前政府并未对天然气行业发布合理完善的法律法规,行业受约束力较小,政府应加快出台相关法律法规健全市场,规划合理的贸易政策,指出合理的贸易导向。在此基础上,应建立相对独立的监管机构以监督天然气产业链中的相关利益部门。

由于天然气消费量的上升以及国内清洁能源的积极推行,中国LNG未来将出现大范围需求。目前,国内LNG产业链已经形成,但是相较于发达国家而言仍有较大差距;部分省市在积极推行天然气“替煤代油”的政策,但较之低廉的煤炭价格,天然气价格偏高使得部分企业依旧选择煤炭等污染性能源。政府应完善相应法律法规,参考澳大利亚的环保标准提高环评标准。在必要的情况下可采用“一刀切”的补贴方式,明令禁止使用污染性能源,一律采用清洁能源,在此基础上进一步完善国内LNG产业链与能源结构。

第四,扩大LNG的市场使用范围

当前中国天然气价格较高。高额价格导致许多厂商使用天然气的意愿不强,政府应该放宽市场定价权限,只设置价格下限。这样有利于市场的开发与消费者活跃度的增加,带动供应的增加。为防止传统能源逆替代,政府应提高天然气使用补贴,以应对传统生产企业不愿选择天然气替煤代油的情况,并且针对不同的客户需求(居民用气、企业用气)制定不同的价格补贴保障措施,提升天然气使用率。

第五,放宽天然气工业管制

政府在遵循市场化原则的基础上加强和改善政府管制。参考美国市场模式,放宽对天然气工业的管制,推进天然气市场化进程,这有利于真正实现清洁能源的使用,而非政府强制意义上的推行。坚持市场化方向,逐步放开上游生产环节,加强中间环节的政府规制,促进下游市场的充分竞争,合理推进中国在LNG国际贸易市场中的发展。坚持价格改革的正确方向,价格改革是市场化改革的核心,推进价格市场化合理化,并加快天然气体制改革,完善天然气市场,提供合理竞争环境。

5 结语通过对国际液化天然气贸易格局的分析,得出当前国际LNG市场面临供给方变更、未来价格可能出现下跌等新趋势。当前中国在面临LNG贸易新格局的趋势下,需要加强国内LNG市场建设,以多元化对外贸易合作推进国内市场与国际市场并行发展。

当前研究范围中,缺乏对LNG市场贸易的系统性分析,笔者希望通过对国际LNG市场的分析为我国LNG市场建设提供部分参考,合理规避贸易风险,推动中国LNG市场稳步发展。研究过程中,受现实情况影响,LNG实时价格与未来波动性因素成为研究瓶颈,国际政局关系也未能做到良好分析,希望未来研究中能够突破瓶颈,得出更为合理的结论。

| [1] | 俄媒称中国将成为头号天然气大国: 环保愿望促使需求大增[EB/OL]. (2017-10-24)[2018-03-16]. http://news.163.com/17/1025/00/D1I8DA1N00018AOQ_all.html. |

| [2] | 田泽普, 王越, 潘继平, 刘波. 全球LNG市场贸易发展现状及趋势[J]. 中外能源, 2015, 20(6): 9–16. |

| [3] | 朱昌海. 全球LNG价格或将击穿成本线[J]. 中国石油企业, 2015(7): 76–78. |

| [4] | 关春晓, 陆家亮, 唐红君, 王亚莉, 朱思南, 孙玉平, 李俏静, 张静平. 低油价下国内非常规气与进口气竞争力对比[J]. 天然气工业, 2016, 36(12): 119–126. DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2016.12.017 |

| [5] | 杨光远. 论LNG买卖合同中"照付不议"条款的新变化和应对措施[C]. 第三届中国LNG论坛, 2012. |

| [6] | 吴林强, 李玉龙, 韩九曦, 王秋舒, 何学洲, 田隆, 洪唯宇. "一带一路"背景下中国油气战略机遇与应对建议[J]. 中国能源, 2016, 38(7): 17–22, 24. |

| [7] | 李润生, 瞿辉. 我国天然气产业发展面临的不确定性因素[J]. 国际石油经济, 2015, 23(3): 1–4, 109. |

| [8] | 陆争光, 高振宇, 皮礼仕, 陈宏宇, 周颖. 中国LNG产业发展现状、问题及对策建议[J]. 天然气技术与经济, 2016, 10(5): 1–4, 81. |

| [9] | 杨莉娜, 韩景宽, 王念榕, 何军. 中国LNG接收站的发展形势[J]. 油气储运, 2016, 35(11): 1148–1153. |

| [10] | 董秀成, 孔朝阳. 基于供应链角度的中国天然气进口风险研究[J]. 天然气工业, 2017, 37(5): 113–118. DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2017.05.015 |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20