随着我国汽车产业的发展,汽车需求迅猛增加,停车需求急剧膨胀,停车供给严重不足,导致很多城市问题。车辆乱停乱放,阻碍动态交通,加剧交通拥堵,因此停车问题已成为急需解决的现实问题。解决停车问题,一方面应抑制停车需求,另一方面应增加停车供给。目前,在鼓励汽车产业发展的背景下,应以增加停车供给为主,抑制停车需求为辅。而增加停车供给单靠政府机制和市场机制均不可取,应多管齐下,多种投资主体和模式并举,促进停车设施供给的增加。政府机制和市场机制应各司其职,依据停车设施的基本属性,将停车设施划分为不同类型,明确各类停车设施产权和供给模式,实现停车设施的有效供给。

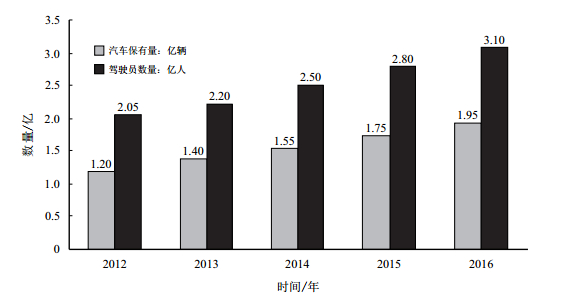

1 研究背景和意义 1.1 研究背景自20世纪90年代我国将汽车产业确定为支柱产业以来,我国汽车产业获得了长足发展,国内的汽车保有量逐年增加,城市汽车保有量的增长速度更为突出。汽车保有量急剧增长导致停车需求急剧膨胀,停车问题在经济发达的大城市表现得异常突出。停车需求急剧膨胀而停车供给却相对不足,给城市发展带来诸多问题,成为阻碍国民经济发展以及城市道路交通畅通工程的一个瓶颈。我国机动车拥有量以年均15%左右的速度快速增长,2016年底我国汽车保有量达到1.95亿辆。我国汽车保有量超过200万辆的城市具体见图 1,我国2012 — 2016年汽车、驾驶员数量及其增长情况见图 2。

|

| 图1 2016年我国汽车保有量超过200万辆的城市示意图(单位:万辆) |

|

| 图2 我国2012—2016年汽车、驾驶员总量增长趋势图 |

造成我国大城市停车难的原因包括两个方面,其一是停车场所供给不足,其二是停车需求膨胀。从停车供给侧来讲,一是停车规划缺乏前瞻性,二是投资停车设施的国家财政受资金约束,三是缺乏激励民间资本投资停车设施的政策,民间资本投资的积极性不高,停车产业发展缓慢。从需求侧来讲,源于国家汽车产业的快速发展所导致的城市拥车量的急剧增加。

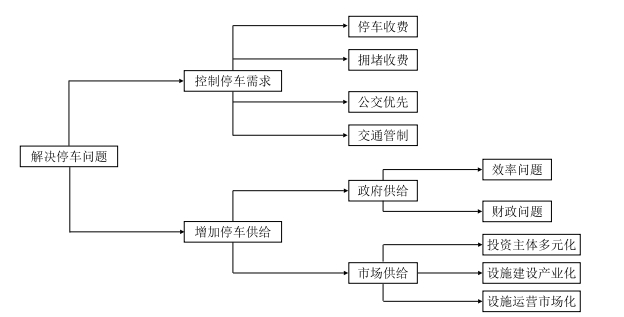

世界各国都经历过停车难的问题。为解决停车难问题,相关国家通过对停车问题的理论研究和实践,取得了明显的成效,达成了广泛共识。目前解决停车问题的基本思路如图 3所示。

|

| 图3 解决停车问题的基本思路示意图 |

解决停车问题需做好两个方面的工作:一方面是从需求侧发力,抑制停车需求;另一方面是从供给侧发力,增加停车供给。目前,由于我国将汽车产业视为国民经济发展的支柱产业,若过度抑制停车需求,增加拥车成本,则必然会减少社会对汽车的需求,对汽车产业造成冲击。因此,现阶段过度抑制停车需求,实不可取;且现阶段的停车问题主要是由于缺乏远见和历史规划不足致使停车供给短缺造成的,因此,现阶段破解停车难的主要路径应该合理增加停车供给。合理增加停车供给,并不意味着无限供给,供给越多越好,而是应该以满足停车需求为限,实现供求动态均衡。无限供给不仅会造成资源浪费,而且会陷入当斯悖论,激发新的停车需求。

合理增加停车供给,要求加大对停车设施的投资和建设力度。投资停车设施固定成本巨大,投资回收周期长,仅靠政府财政资金的投入难以为继,因此应该倡导多元化投资体制,完善相关制度和政策,吸引民间资本投资停车设施,促进停车设施的民营化和产业化,因此,研究停车资源的属性、产权及供给主体显得尤为重要。

综上分析,目前,急需解决的问题可以归结为两个方面:一是如何实现停车资源的有效供给,即其提供模式是什么?由谁来提供?二是如何促进停车产业化的发展,即促进停车产业化发展的动力机制是什么?笔者侧重于研究第一个问题。而厘清停车资源的属性、产权及供给主体是破解上述问题的关键之所在。

1.2 研究意义 1.2.1 理论意义丰富停车资源的有效配置理论,尤其是停车资源的有效供给理论。以往的经济学研究主要涉及抽象公共产品研究,并对公共产品附加了非排他性和非竞争性的理论假定,同时也对准公共产品的相关理论进行了研究,经济学家萨缪尔森给出了公共产品供给的均衡条件,即萨缪尔森条件,经济学家林达尔给出了公共产品定价的林达尔价格。以前的文献虽然对停车设施的属性进行了相关研究,但并没有对其供给效率进行详细研究,而是将其埋没在准公共产品这个抽象概念中。因此,笔者将在前人研究的基础上,将停车设施从公共产品中单独剥离出来,提出停车设施的有效供给理论。

1.2.2 现实意义停车难是新型城市化进程中的“城市病”之一,是阻碍国民经济进一步发展以及城市道路交通“畅通工程”的瓶颈问题。停车产业化是当前阶段解决停车难问题的主要途径。而实现停车产业化必须首先厘清停车资源的属性、产权及供给主体,因此,深入探讨停车资源的属性、产权及供给主体具有重要的现实意义。

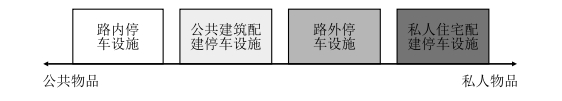

2 文献回顾 2.1 停车设施属性研究关于停车设施属性的研究,相关文献不多,但大多数学者,包括吴涛、沈党云、关宏志、莫秀丽、牛学勤、刘雪莲、魏幼芳等,都认为它是一种城市基础设施,是公用设施,是一种准公共产品,具有公共属性和公益性[1-5]。LI L,WANG M,WU B,刘雪莲认为,停车设施根据不同情况具有不同属性,不能一概而论,路内停车设施具有较强的公共物品属性,公建配建停车设施偏公共物品属性,住宅配建停车设施具有较强的私人物品属性,路外停车设施偏公共物品属性,但也具有私人属性,是一种混合物品。

学者们认为,停车设施如果属于准公共物品(混合物品),那么对停车设施的属性进行分类,将有助于研究停车设施由谁来提供和生产的问题。但是这方面的研究大都立足于产品的分类,因为产品的分类关系到产品的提供主体和提供方式,即由政府提供,还是市场提供。但是传统的经济学在产品分类中很少提及停车设施的属性问题。

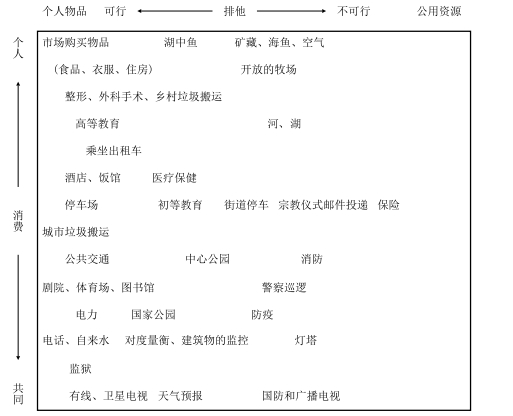

美国经济学家萨瓦斯(Savas E S)把私人物品和公共物品分别称为“个人物品”和“集体物品”,并依据物品消费的排他性和共同性将现实生活中的物品划分为个人物品、可收费物品、共用资源和集体物品四类,并首次指明了停车场在其分类维度谱系中所处的位置,认为其具有准公共物品的性质[6]。同时认为停车场在维度上更偏向于私人产品,而且可通过收费实现排他。具体分类情况如图 4所示①。

① E S萨瓦斯.民营化与PPP模式[M].北京:中国人民大学出版社,2015:47.

|

| 图4 萨瓦斯的物品分类示意图 |

停车设施具有准公共产品的性质,它和其他准公共产品具有某种共性,因此有必要进一步研究所有准公共产品的供给机制和生产方式。笔者沿用刘雪莲的说法,认为停车设施的属性不能一概而论,应该视具体情况而定,路内停车设施具有较强的公共物品属性,公建配建停车设施偏公共物品属性,住宅配建停车设施具有较强的私人物品属性,路外停车设施偏公共物品属性,但也具有私人属性,是一种混合物品。在公共产品与私人产品的分类谱系中,按照从公共性到私人性的强度依次为路内停车设施、公建配建停车设施、路外停车设施、住宅配建停车设施,路内停车设施和住宅配建停车设施构成了分类的两极。

国内外学者认为停车设施属于公共基础设施,是准公共产品,其提供方式可根据停车设施的不同产品属性分别由市场机制和政府机制来提供,以实现停车设施的配置和供给效率。由于停车设施属于准公共产品,同时具有公共产品属性和部分私人产品属性,以往的研究对于每一类停车场的公共属性只作了粗略的划分,并指出了每类停车场的提供主体,缺乏定量指标或标准来界定停车设施的公共属性。只有明晰停车设施的公共产品属性,才能更好确定停车设施的提供主体和提供方式,实现停车设施的有效供给。相关文献还介绍了公共产品的供给主体,即政府提供、市场提供、非盈利组织提供,认为市场提供存在市场失灵的问题,政府提供存在政府失灵的问题,因此在公共产品的提供问题上,政府机制和市场机制应该互为补充,有效促进公共产品的提供。文献还研究了公共产品如何提供、具体生产方式以及公共产品引入市场机制的方法,包括合同外包和特许经营。

2.2 文献述评综上所述,关于停车设施属性的研究文献散见于其他各种文献中,由于文献本身的数量相对较少,为后期研究留下了很大的空间。国内外学者认为停车设施属于公共基础设施,是准公共产品,其提供方式可根据停车设施的不同属性分别由市场机制和政府机制来提供,以实现停车设施的配置和供给效率。由于停车设施属于准公共产品,同时具有公共产品属性和部分私人产品属性,以往的研究对于每一类停车场的公共属性只作了粗略的划分,并粗略地指出了每类停车场的提供主体,缺乏一个精确的标准来界定停车设施的公共属性。只有明晰停车设施的公共产品属性,才能更好地确定停车设施的提供主体和提供方式,实现停车设施的有效供给。

因此,本研究的目的在于,在梳理相关文献的基础上,以停车资源的有效供给为目标,明确界定各类停车设施的基本属性,并在此基础上演绎出停车设施的提供主体、产权形式以及定价主体等与停车资源配置效率相关的规范问题,为停车问题的后续研究奠定坚实的理论基础。

2.3 创新之处概括来讲,笔者的创新之处主要在于:界定停车设施的经济属性和四类停车设施的公共属性、产权属性以及有效供给模式。明确公共停车设施作为市政公用基础设施的不同公共属性,根据四类停车设施的不同公共属性,政府应有所为有所不为,充分发挥市场机制和政府机制的资源配置作用,扬长避短,分类投资建设和经营,实现停车设施的有效供给。

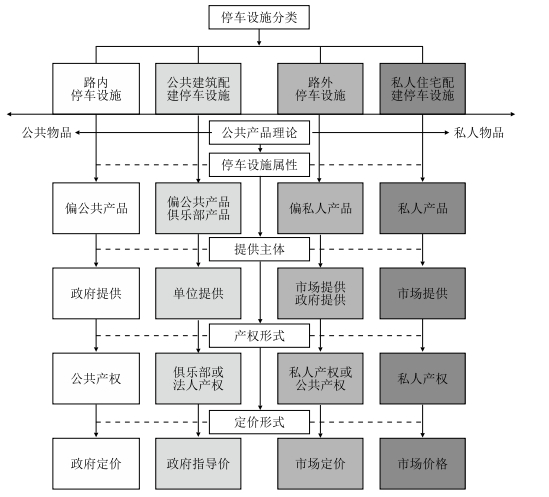

3 停车设施的类别、特征与属性在研究中,笔者按照“停车设施及分类—停车设施属性—提供主体—产权形式—定价形式”的思路进行谋篇布局(图 5)。

|

| 图5 分析框架图 |

界定停车设施的基本属性很重要,因为停车设施属性的界定关系停车设施的提供主体,即停车设施应该由市场提供还是由政府提供的问题,即关系到停车设施的供给效率问题,同时也关系停车设施的产权形式和定价主体的确定问题,即明确市场和政府在停车方面的职责问题。在此,笔者首先界定停车设施等与研究对象相关的一些基本概念,然后运用公共产品理论、公共产品政府供给理论、准公共产品政府供给理论、准公共产品的市场供给机制和准公共产品市场化提供模式等相关理论,分析停车设施的基本属性,以为明确停车设施的提供主体、产权形式、定价主体等奠定良好的基础。

3.1 停车设施的定义人口向城市的快速聚集以及城市机动车保有量的迅猛增加,导致停车需求急剧膨胀,加之停车设施供给的严重不足以及配置的极不合理,致使停车供求矛盾愈加突出。因此,实现停车设施的有效供给和合理配置已成为世界各国城市政府和民众普遍关注的重要议题,各国政府积极采取各种措施促进停车设施的有效供给。车辆出发起始于停车设施,车辆停放终止于停车设施,停车设施极其重要,以至于各国政府都将其视为与港口、机场等具有同等重要地位的城市基础设施。从广义上讲,停车设施除了包括停车场外,还包括客货运站、物流中心等[7]。笔者所研究的停车设施是指狭义的停车设施,包括路外停车场、停车库和路边停车泊位。停车设施是动态交通的互补品,二者联合促进国民经济的发展。停车设施构成了城市系统协调发展的基础,因此,应扎根于理论的高度,高瞻远瞩,从不同的侧面甄别不同类型停车设施所独具的经济属性,以便为停车设施的产权界定、分类管理以及分类定价奠定基础。

3.2 停车设施的类别及特征 3.2.1 停车设施的类别对停车设施进行科学分类是界定不同类型停车设施属性的前提,进而是确定不同类型停车设施供给主体的条件。已有的对于停车设施的分类颇多,分类标准迥异。较为常见的分类标准包括服务对象、停放位置、建筑类型和管理方式等。

(1)按照服务对象的确定性不同,将停车设施划分为专用停车设施和公共停车设施。专用停车设施的服务对象较为明确,变化较小,大多是本单位的职工,该类停车设施主要涉及企、事业单位内部配套建设的停车设施以及居民小区内配套建设的停车设施,主要用于满足本单位职工停放车辆的需求。专用停车设施一般满足长时停车需求。公共停车设施一般是指为各类出行车辆提供停放服务的停车场所,主要包括大众停车设施和公建配建停车设施。由于公共停车设施本身所具有的公共性,因此,公共停车设施的停车对象更多的是社会大众,停车对象不确定,服务目的是满足公众的各种外出活动,如外出办事、就餐、购物、旅游等。公共停车设施一般用于满足短时停车需求。根据上述特点,公共停车设施面向社会大众,具有较小的排他性,可满足更多社会大众的外出停车需求,是一类重要的停车设施,对于缓解城市停车问题发挥着不可替代的举足轻重的功能。

(2)按照停放车辆的类别不同,划分为非机动车停车设施和机动车停车设施。非机动车停车设施一般指非机动车停放的场所,相对来说,非机动车停车设施较为简陋,如一般的自行车和电动车停车场,其基本目的在于满足基本的停车需求。机动车停车设施一般是指汽车停放的场所,主要包括中心商业区的停车设施、交通枢纽的停车换乘设施、公共活动中心的停车设施以及公共交通回车场和终点站的停车设施。

(3)按照机动车停放的位置不同,划分为路内停车设施和路外停车设施。路内停车设施是指基于其公共属性一般以政府为投资主体的停车设施,通常划定在道路以内的两侧。其中,路内停车设施又包括为路上停车设施和路边停车设施。具体来讲,路边停车设施指将道路边缘的机动和非机动车道以及人行道划出停车位供停车使用。路内停车是路外停车的重要补充,一般用于满足短时出行停车。路外停车设施是指设置于城市道路红线范围以外的各种停车设施。路外停车设施分为配建停车设施和社会停车设施,配建停车设施根据依托的建筑物不同,分为公建配建停车设施和住宅配建停车设施,是日常停车的主要方式。路内停车、路外停车、配建停车三者之间的关系是以配建停车为主,路外停车为辅,路内停车为补充。

(4)按建筑空间位置不同,划分为地面停车设施和地上、地下停车库。按收费情况不同,划分为免费停车设施、限时(免费)停车设施、收费停车设施。

(5)按照停车对象的确定性,可将停车设施划分为公共停车设施和配建停车设施。根据公共停车设施的基本属性,将公共停车设施划分为路内停车设施和路外停车设施。配建停车设施是整个城市停车设施的主体,在整个城市停车设施中占有很大的比例,包括各类公共建筑配建停车设施和私人住宅配建停车设施。公共配建停车设施指办公、商场、酒店、餐饮、医院、文化娱乐和交通枢纽等各类公共建筑根据国家配建标准配套建设的停车设施;私人住宅配建停车设施指私人住宅根据国家配建标准配套建设的停车设施。公共停车设施是为社会车辆提供停车服务的露天或室内停车设施,停车对象具有不确定性,主要用于满足临时停车需求,停车时间相对较短;配建停车设施是城市停车设施的主体,停车对象相对固定,主要用于满足住宅居民和单位工作人员的长时停车需求[8]。其中有些配建停车设施除了满足建筑物本身车源的停车需求外,为了充分利用现有停车资源,以及为了追求经济利益,还会利用车位空闲时间为社会大众提供停车服务,此时的配建停车设施就兼具了公共停车设施的属性,但此种情况并非多见[9]。四类停车设施及其特点详见表 1。

| 表1 停车设施的类别及特点 |

通过分析,笔者将公共停车设施界定成为社会公众提供停车服务、停车对象具有不确定性的停车设施。目前无论是公共配建停车设施,还是私人住宅配建停车设施,均按照国家配建标准强制执行,因此配建停车设施的有效供给除了取决于政府规划部门对未来城市汽车保有量的准确预测,并制定科学合理配建标准外,还取决于开发商对配建标准的严格执行。因此,配建停车设施的有效供给应主要抓好规划和建设两个环节即可。目前,由于城市土地的高度开发和利用,吸引了大量的外来车辆,导致临时停车需求大幅增加,而与停车需求急剧增加形成鲜明对照的是公共停车设施供给的捉襟见肘,我国公共停车设施供给的短缺缘于停车设施规划布局、建设投资等方面的原因[8]。

3.2.2 停车设施的特征城市停车规划的基本原则是以配建停车设施为主,以路外停车设施为辅,以路内停车设施为补充,满足城市停车需求。这三类停车设施的特征为:

(1)配建停车设施是满足城市停车需求的主体,用于满足停车的基本需求,其数量要求与汽车保有量相等,其主要特征包括:①提供主体特征。根据现有的经济学理论和配建停车设施的产品属性,从规范分析的角度来看,市场应该是配建停车设施的主要提供主体。配建停车设施一般通过市场来提供,配建停车设施的投资和建设主体为房地产开发商,但其产权属于业主所有,通过物业公司进行管理,并取得一定的收益。②停车需求特征。配建停车设施依据国家相关标准,严格按照建筑物配建指标设计,配建指标的确定来源于对交通量的预测,对交通量的预测则根据该区域的土地利用和开发强度,以及该建筑物所能诱发的停车需求,并以对停车需求预测来决定停车供给。配建停车设施一般用于满足长时停车需求。③停车使用特征。配建停车设施的属性不同,类别不同,其使用特征也不同。配建停车设施一般分为两类,即住宅配建停车设施和公建配建停车设施。一般而言,住宅配建停车设施夜晚利用率较高,白天利用率较低,停车设施所有者或经营者可以将车位空闲时间用于为社会车辆提供服务,并进行相应的收费;而公建配建停车设施白天利用率高,夜晚利用率低。总体而言,配建停车设施的利用率处于路内与路外停车设施之间。④建设选址特征。按照国家相关规定,建筑物在开发建设时必须配有一定标准和数量的停车设施,这些停车设施是主体建筑的附属物,可以以地上停车设施和地下停车设施两种形式存在。

(2)路外停车设施是配建停车设施满足出行停车需求的重要辅助,其主要特征包括:①提供主体特征。根据现有的经济学理论和路外停车设施的产品属性,从规范分析的角度来看,市场应该是路外停车设施的主要提供主体。但从现实来看,一方面由于受计划经济思想的影响,政府仍然在路外停车设施投资和建设方面扮演着重要角色,另一方面像一些大型交通枢纽换乘停车设施,由于其停车收费较低,民间资本不愿介入,也只能由政府提供。这些停车设施的所有权和经营权一般为政府所拥有,是停车行业管制的主体[8]。②停车使用特征。路外停车设施对于车辆停放时间长短没有具体限制,与路内停车设施比较,停车时间相对较长,用于满足外出长时停车需求,运营成本高,停车泊位周转率低。③服务对象特征。一般来讲,路外停车设施用于满足社会公众的外出停车需求,服务对象具有不确定性。④建设选址特征。路外停车设施的设置一般不与主干道直接相通,停放距离远,使用效率低,经济效益差,对动态交通影响较小[8]。

(3)路内停车设施是路外停车设施满足出行停车需求的重要补充,其主要特征包括:①提供主体特征。根据现有的经济学理论和路内停车设施的产品属性,从规范分析的角度来看,路内停车设施的提供主体应该是政府,其依路而设,停车方便,投入少,见效快。②停车使用特征。路内停车设施用于满足外出办事短时停车需求,停车高峰主要集中在工作时间上午11点前和下午2点到3点半之间,停车位周转率高。③服务对象特征。路内停车设施主要用于满足社会公众的外出停车需求,服务对象具有不确定性。④建设选址特征。该类停车设施由于追求停车的便利性,所以,一般划定在支路以及宽敞的街道上,其所在的街道交通流量相对较低,多用于满足短时停车需求。而且该类停车设施一般距办公或办事的地点较近,方便快捷,成为办公或办事的首选,也成为停车需求管理的首选目标[8]。⑤对动态交通的影响。作为路外停车设施的补充,路内停车设施在道路两旁设置,对动态交通影响较大。为了降低这种影响,一般通过提高路内停车价格等经济手段,造成路内和路外停车设施相对价格的差别,从而改变其预算线的斜率,强化其替代效应,实现路外停车对路内停车的替代,也可以采用行政强制手段,明令禁止车辆在路内停放[8]。

3.3 停车设施的属性对于停车设施的属性,学者们之间存在分歧,甚至各执己见。当前的主要观点包括:一种观点认为,停车设施是多重属性的混合体,而非单一属性,这些属性具体涉及自然属性、社会属性以及经济属性;另一种观点认为,各类停车设施从其经济属性来看,属于城市交通基础设施,兼具公共产品和私人产品属性,具有混合物品的特征,属于准公共产品。第三种观点认为,停车设施属于时空资源,应从时间和空间两个维度进行度量。归纳起来,停车设施的具体属性包括以下几点。

3.3.1 一般属性(1)时间上不可存储性。车辆出行具有潮汐特征,进而引起的停车需求高峰和低谷的变化,高峰和低谷随时间而变化,因此停车设施需求在不同时段呈现不同特点。交通高峰期,车辆滞留路上,停车泊位需求较小,供过于求,出现剩余;交通非高峰期,车辆停留在停车场,停车泊位供不应求,出现短缺。因停车需求具有很强的时间性,不能穿越时间,故交通高峰期空闲的停车泊位不能进行存储以供短缺时使用[8]。

(2)空间上不可流动性。因为城市内部不同区域土地的开发强度和利用程度以及功能定位不同,导致每个区域的交通生成和交通吸引能力不同,进而每个区域对停车设施的需求量亦不同。城市中心地区所产生的交通吸引量必然会多于边缘地带,故而城市中心地区极易出现停车需求大于停车供给的现象,又由于停车资源建筑在固定的区域内,不具有流动性或可运输性,因此边缘地带剩余的停车泊位无法弥补城市中心区停车泊位的短缺[8]。

(3)停车资源的有限性。土地资源是稀缺的,若无节制地开发建设,土地资源就会出现短缺,因此,停车设施的供给能力是有限的,不可能无限增加以满足停车需求的无限增长,故停车设施作为社会资源是有限的。因此,从短期来看,通过增加停车供给来满足停车需求只是权宜之计,通过停车需求管理抑制停车需求,解决停车问题,才是长久之计[8]。

(4)各类停车资源的替代性。依据经济学的弹性理论,对这种替代性可用各类停车设施的需求交叉弹性来测度。需求交叉弹性用于测度某种物品价格上升导致消费需求向其它物品转移的程度。这种替代性正是停车价格机制调节停车需求在时间上和空间上转移的理论依据,因此这种替代性包括停车时间上的替代性和停车空间上的替代性。当提高停车高峰时段的停车价格时,人们会选择错时出行,避开高峰时段,实现停车需求在时间上的转移,是停车时间上的替代性;当提高城市中心区的停车价格时,人们会转向城市边缘地带停放车辆,当提高路内停车价格时,人们会转向路外停车,当提高地面停车价格时,人们会转向地下停车,这些是停车空间上的替代性。各类停车资源之间的替代性正是价格机制对停车资源进行时空需求调节的理论基础。

(5)动静交通的互补性。动态交通和静态交通是互补品,二者联合起来才能发挥作用,在认识到动态交通对国民经济的基础作用时,也应该认识到静态交通的重要作用。若提高静态交通的收费价格,会减少对静态交通的需求,进而会减少动态交通的需求。

3.3.2 经济属性停车设施除了具有上述时空资源特性外,还具有特定的经济属性。经济学将商品的属性分为效用上的可分割性、消费上的排他性以及消费上的竞争性。根据这些特征,可以把社会物品连续分类谱系分为纯私人产品、纯公共产品和准公共产品。(1)纯私人产品。纯私人产品是社会物品连续分类谱系中的一个极端,纯私人产品具有效用的可分割性,但不具有效用共享性。私人产品通过受益付费原则,将那些没有为此付出代价的人排斥在效用享用之外。由于私人产品具有消费上的排他性,其有效的提供方式是市场机制。(2)纯公共产品。纯公共产品是社会物品连续分类谱系中的另一个极端,纯公共产品具有效用的共享性和不可分割性,即所有人都可以享用和消费这种物品,不会因增加某人消费该产品而使边际成本增加。经济学者纯公共产品的物品属性达成了一致的看法,一是消费的非排他性。纯公共产品为全体社会成员所有,所有社会成员均可享用该公共产品,不能将任何人排除在享用之外,具有共享性。二是消费的非竞争性。即增加一个人对该种产品的消费,不会减少其他人对该种产品的消费。纯公共产品的有效提供方式一般是政府机制,市场要么无法提供,要么供给不足。(3)准公共产品。准公共产品介于纯私人产品和纯公共产品两个极端之间,既具有公共产品的属性,又有私人产品的属性。在社会物品连续分类谱系中,不同类型的准公共产品所具有的公共产品属性和私人产品属性的程度是不同的。根据这种程度的不同,经济学将准公共产品分为两类:一类是公共资源。公共资源具有公共物品的效用整体性和受益共享性,不具有排他性,但具有竞争性,因此,可以通过明晰产权来实现排他。另一类是拥挤性公共产品,如影院、桥梁等。当拥挤性公共产品的消费人数达到拥挤点之后,对消费者的效用会产生影响,并产生拥挤性外部成本,这一拥挤性外部成本由所有消费者负担,即产生所谓的竞争性。拥挤性公共物品可以通过收费实现排他。混合物品有效提供方式既可以是市场机制,也可以是政府机制,或二者兼而有之,具体提供方式视具体情况而定,或者说,视市场化指数而定[8]。

根据上述分析,可以认为公共停车设施具有准公共产品属性。公共停车设施服务于整个社会,其所带来的便利性为所有社会成员共享,但这种便利性所带来的满足程度又可以在某种程度上进行分割,即能够以停车泊位为单位进行买卖或出租,只有付费者才有权力使用。也就是说,公共停车设施既具有一定程度的排他性,又具有一定程度的非排他性,即位于排他性和非排他性所构成的两极之间。公共停车设施在停车数量未达到拥挤点之前,同时还兼具消费的非竞争性。这种非竞争性的含义是指停车数量的边际增加不会增加所有停车者边际成本,但当车辆数量达到拥挤点之后,庞大的停车数量产生的排队等候导致的负外部性使停车者的边际成本由零转正。与此同时,由于停车设施属于时空资源,具有很强的时间属性和空间属性,即某一停车泊位一旦被其它车辆占用,那么该车辆就不能同时使用,所以,公共停车设施又具有一定程度的竞争性。也就是说,公共停车设施既具有一定程度的竞争性,又具有一定程度非竞争性,即位于竞争性和非竞争性所构成的两极之间;除此之外,公共停车设施还可以通过停车收费将未付费者排除在外。总之,公共停车设施兼具公共产品和私人产品的双重特性,可将其纳入“准公共产品”的研究范畴[8]。另外,虽然在两类公共停车设施中,路内停车设施和路外停车设施均具有“准公共产品”的属性,但从其所处的物品属性的坐标位置来看,二者具有不同的数量差异。在准公共产品连续分类谱系中,路内停车设施偏较强的“公共产品”属性,其有效提供方式为政府机制;路外停车设施偏“私人产品”属性,具有较强的市场性,适合于民营化和产业化,其有效提供方式为市场机制。至于配建停车设施,也可分为两种情况,公共建筑配建停车设施的物品属性居于路内停车设施和路外停车设施之间;私人住宅配建停车设施更具私人产品属性,伴随自己的房产一并属于自己的私有财产,在使用上具有排他性,所以私人住宅配建停车设施具有私人物品属性。各类停车设施的经济属性如图 6所示。

|

| 图6 各类停车设施的经济属性示意图 |

准确界定各类停车设施的物品属性或经济属性,为确定各类停车设施的提供主体奠定了良好的基础。根据上文所述,停车设施可以分为四类,即路内停车设施、路外停车设施、公共建筑配建停车设施以及私人住宅配建停车设施。路内停车设施在物品属性维度上倾向于公共产品,其有效的提供方式是政府机制,因此,政府应作为供给主体加大投资力度,并将建成的停车设施通过合同外包的形式转给私人停车经营公司进行管理。同时国家应作为停车价格的制定主体,对路内停车收费进行价格管制,以确保停车设施收费的合理、规范,确保停车公司有足够的停车收益激励其积极经营。路外停车设施在物品属性维度上则更倾向于私人物品,其有效的提供方式是市场机制,适于走民营化和产业化发展之道路,但由于沉没成本和固定成本投入较大,成本回收周期长,富有经济理性的私人一般不愿投资路外停车设施,以防止出现亏损。对此,政府应该制定各种优惠政策引导民间资本进入停车设施建设领域,形成停车产业多元化投资,充分发挥市场机制配置停车资源的作用,促进停车资源的有效供给。路外公共停车设施虽然具有较强私人物品属性,但不能将其完全推向市场,放任自流,不管不问。政府在保证社会资金盈利的基础上,对路外公共停车设施进行适当的管制,既保证停车资源的配置效率,又保障社会公众的合法权益;配建停车设施具有私人物品属性,适合市场化和民营化,其有效提供方式是市场机制,通过市场供求机制形成停车价格,政府管得越少越好,但要坚守配建标准这一底线不可逾越,保证基本停车设施供给充足。

4 停车设施的产权及有效供给模式停车设施是城市公共基础设施,属于准公共产品。停车设施担负着双重职能,即社会服务职能和交通需求管理职能,因此,一方面,其作为准公共产品,履行满足社会公众停车需求的社会服务职能;另一方面,根据公共产品的时空可变性和公共利益性,其可随着国家财政状况和政策目标的变化而变化,以前由政府免费提供的公共停车设施,伴随着交通拥堵的出现、车辆的增多、交通压力的增大,通过收费使其肩负起了调节交通流量的交通需求管理职能。虽然两种公共停车设施,包括路内停车设施和路外停车设施,均拥有一定程度私人产品属性和公共产品属性,但二者在这两极属性所构成的单一坐标轴中所处的具体位置有所不同。路内停车设施具有较强的公共产品属性,公建配建停车设施具有较强的公共产品属性,路外停车设施具有较强的私人产品属性,但也具有公共产品属性,是一种混合产品,私人配建停车设施属于私人产品范畴。

在明确停车设施经济属性的基础上,根据停车设施的分类,停车设施可供选择的供给模式可以归结为市场机制供给模式、政府机制供给模式以及非营利组织供给模式,其中以前两种模式为主。由于路内停车设施在一维坐标系中的位置更倾向于较强的公共产品属性,因此一般由政府机制提供;路外停车设施在一维坐标系中的位置更倾向于私人产品属性,因此一般由市场机制提供;公建配建停车设施在一维坐标系中的位置介于路内停车设施和路外停车设施之间,且更倾向于公共产品,既适合政府提供,也适合市场提供,一般属于俱乐部产品,适合单位提供;住宅配建停车设施在一维坐标系中的位置更倾向于私人产品,一般与房产搭配销售,具有消费的排他性和竞争性,属于私人产品,适合市场提供。

在明确停车设施经济属性和供给主体的基础上,应进一步明确各类停车设施的产权。路内停车设施具有更强的公共产品属性,适于政府提供,具有公共产权;路外停车设施具有较强的私人物品属性,适于政府提供或市场提供,具有公共产权或私人产权;公共建筑配建停车设施具有较强的公共产品属性,适于政府提供,具有公共产权;私人建筑配建停车设施具有较强的私人物品属性,适于市场提供,具有私人产权。只有明晰产权,才能提高停车资源的配置效率。

由于停车设施属性的不同,停车收费定价主体也有所不同。路内停车实行政府定价,路外停车实行市场价格或政府指导价,公共建筑配建停车设施实行政府指导价,私人建筑配建停车设施实行市场价格。综合以上分析,汇总如表 2所示。

| 表2 停车设施属性及相关内容一览表 |

通过上述分析,得出如下结论:

(1)通过对三类停车设施的公共属性进行分析,从公共经济学角度界定不同类型停车设施的属性。路内停车设施具有较强的公共产品属性,公建配建停车设施具有较强的公共产品属性,路外停车设施具有较强的私人产品属性,但也具有公共产品属性,是一种混合产品,私人配建停车设施属于私人产品范畴。两种配置资源的方式,即市场机制和政府机制,各有自己的优势和不足,应根据停车设施的不同公共属性,实现公私部门的合作,实现停车设施投资模式的多元化;充分发挥市场机制的作用,引入市场竞争,引导和鼓励停车设施运营的市场化和民营化。

(2)在明确停车设施经济属性的基础上,根据停车设施的分类,停车设施的可供选择的供给模式可以归结为市场机制供给模式、政府机制供给模式以及非营利组织供给模式,其中以前两种模式为主。由于路内停车设施在一维坐标系中的位置更倾向于较强的公共产品属性,因此一般由政府机制提供;路外停车设施在一维坐标系中的位置更倾向于私人产品属性,因此一般由市场机制提供;公建配建停车设施在一维坐标系中的位置介于路内停车设施和路外停车设施之间,且更倾向于公共产品,既适合政府提供,也适合市场提供,一般属于俱乐部产品,适合单位提供;住宅配建停车设施在一维坐标系中的位置更倾向于私人产品,一般与房产搭配销售,具有消费的排他性和竞争性,属于私人产品,适合市场提供。

(3)在明确停车设施经济属性和供给主体的基础上,应进一步明确各类停车设施的产权。路内停车设施具有更强的公共产品属性,适于政府提供,具有公共产权;路外停车设施具有较强的私人物品属性,适于政府提供或市场提供,具有公共产权或私人产权;公共建筑配建停车设施具有较强的公共产品属性,适于政府提供,具有公共产权;私人建筑配建停车设施具有较强的私人物品属性,适于市场提供,具有私人产权。只有明晰产权,才能提高停车资源的配置效率。

(4)由于停车设施属性的不同,停车收费定价主体也有所不同。路内停车实行政府定价,路外停车实行市场价格或政府指导价,公共建筑配建停车设施实行政府指导价,私人建筑配建停车设施实行市场价格。

| [1] | 吴涛. 城市停车设施的性质与分类探讨[J]. 城市研究, 1999(4): 45–48. |

| [2] | 沈党云, 关宏志. 停车产业化政策研究[J]. 城市交通, 2005(3): 41–44. |

| [3] | 莫秀丽, 牛学勤. 我国城市停车产业化可行性研究[J]. 新西部, 2007(18): 23–24. |

| [4] | 刘雪莲, 焦新龙. 城市机动车停车产业化发展对策研究[J]. 交通工程, 2012, 95(11): 354–356. |

| [5] | 魏幼芳, 刘雪莲. 城市机动车停车产业化保障体系设计[J]. 公路交通科技, 2014, 109(1): 278–282. |

| [6] | E S萨瓦斯. 民营化与PPP模式[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2015: 47. |

| [7] | 张泉, 黄富民, 等. 城市停车设施规划[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2009: 8-35. |

| [8] | 刘雪莲. 城市机动车停车产业化研究[D]. 西安: 长安大学, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10710-1013017220.htm |

| [9] | 何保红. 城市建筑物停车场配建指标探析[J]. 规划师, 2004(1): 45–75. |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20