2. 四川大学商学院, 四川 成都 610065

2. Business School, Sichuan University, Chengdu Sichuan, 610065, China

中国传统文化产品是指那些采用中华民族传统工艺进行生产、具有明显中国传统文化特征的文化产品,具有较高的文化价值。中华传统文化产品虽然倍受众多文化产品消费者的喜爱,但真正购买这类产品的消费者却比较少,呈现“叫好不叫座”的尴尬局面。究其原因在于,文化企业没有及时对其生产的传统文化产品进行更新换代。

1 文献综述传统文化产品更新换代可以看作是文化企业的新产品开发活动之一。目前,大多数文献关注的是制造业企业的新产品开发问题,主要集中在以下三方面:一是,新产品开发过程中不同利益群体的参与行为及其对新产品开发的影响,如Takeuchi和Nonaka[1],Kaulio[2],Gray等[3],Petersen等[4],Ylimäki[5];二是,新产品开发成功的影响因素,如Lambert[6],Singhal和Singhal[7],Sarin和McDermott[8],Bergsjjö等[9],Pagell和Wu[10],Salomo等[11],Esslinger[12],Rauniar和Rawski[13],Gmelin和Seuring[14];三是,新产品开发的绩效研究,如Cooper等[15],Ozer[16],Kim等[17],Lee和Wong[18],Yong和Huang[19],Campbell和Cooper[20],Munksgaard等[22],Paker和Brey[21],周健明等[23]。

但是,较少文献涉及文化产品特别是传统文化产品开发问题,这可能与学术界长期侧重文化产业理论和文化经济理论研究而创意管理理论较晚才引起学者们的关注有关[24]。现有研究中,有些学者着重讨论了文化产品市场中的守门人即联结生产者和消费者的中间人在文化产品开发过程中所扮演的角色及其影响。如,Peterson探讨了守门人如何与艺术家合作进行人物形象的塑造[25]。Lingo和O’ Mahony探讨了守门人在合作生产文化产品过程中的管理问题[26]。Foster等的研究表明,守门人根据原创音乐和音乐封面的主类别对俱乐部进行分类,将乐队安排到相应的俱乐部,从而为乐队创造机会[27]。有些学者探讨了消费者在文化产品开发过程中的地位。如,Neuman反对文化企业在开发视听文化产品时过分地强调受众的文化需求,认为企业开发文化产品不需要迎合消费者偏好[28]。刘佳和杨永忠基于长尾理论,从满足小众消费者需求出发,分析了中国移动彩铃的产品开发模式[29]。有些学者探讨了新技术对文化产品开发的影响。如,Hesmondhalgh指出,数字技术的出现对音乐的创意和原创性都发起了挑战,特别是音乐版权问题[30]。Lin认为,将新的生产技术应用于具有原住民文化特征的原始意义和图像,可以转化为现代产品,从而满足当代消费市场的需求[31]。John侧重讨论了技术创新对电影制作特别是数字电影制作的影响[32]。李康化认为,文化产品的生产有原创作和后制作之分,文化产品生产的主流是后制作,而复制技术是实现后制作的重要手段之一[33]。不过,对艺术产品而言,采用技术手段进行复制性的后制作会丧失艺术品的即时即地性[34]。赵毅和黄林的研究表明,新技术和西藏特有的文化元素相融合正催生出众多具有当地特色的文化产品,但须注意的是,采用新技术开发文化产品时应遵从特定产品类别的商业交易和价值规则[35]。有些学者关注了文化创意产品开发的路径。如,李国平和王红亮提出了“一意多用”创意产品开发路径[36]。林明华和杨永忠探讨了消费者价值共创下创意产品开发的机理和开发路径[37]。此外,Lee等从跨文化比较视角探讨了韩国和美国文化产品开发过程中组织特征差异性对产品开发绩效的影响。研究认为,不管是韩国还是美国企业,决策时深度参与、研发—市场一体化、高层支持、项目经理的技能及其激励能力、最高管理层对项目经理的授权以及产品冠军的影响力等,是新文化产品开发成功至关重要的因素;而创业团队、权力集中、组织建制、项目经理的参与风格在这两个国家对新文化产品开发绩效的影响则具有差异性[38]。

总之,无论是在制造业企业还是在文化企业的新产品开发的文献中,新产品更新换代路径的研究尚待探讨。实践中,传统文化产品生产企业绝大多数是中小微企业,与开发全新的传统文化产品相比,这些企业通过对现有的传统文化产品进行更新换代是其保持市场竞争优势更加可靠的策略。

2 传统文化产品更新换代的路径 2.1 形式产品层差异化路径产品整体观念认为,企业应从整体上把握产品概念,从立体角度纵向看待产品,将产品分成多个层面,根据客户需要,开发出适销对路的新产品。研究人员先后提出了不同层次结构的产品整体模型[37]。特别是1976年,科特勒在《营销管理》一书中提出三层次结构产品整体模型:核心产品、形式产品和附加产品;1978年,科特勒将“附加产品”层次进一步细分为期望产品、延伸产品以及潜在产品三个层次,最终形成了目前被广泛认同的五层次结构产品整体模型。虽然产品整体观念主要是以一般产品为考察对象,但它对传统文化产品更新换代仍有重要的参考意义。

与一般文化产品消费者相比较,传统文化产品消费者同样有着持续不停追求“新奇”传统文化产品的冲动。这种偏好使他们在消费传统文化产品时更加倾向于这类产品的形式产品层,即传统文化产品实现的表现形式。因此,文化企业可通过传统文化产品形式产品层的差异化来实现传统文化产品的更新换代。

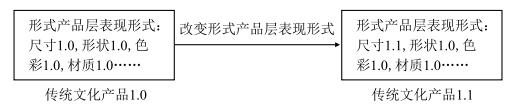

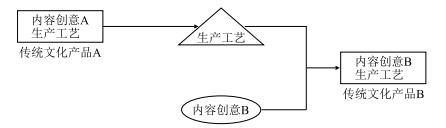

形式产品层差异化路径是指产品开发人员改变原传统文化产品的形式产品层的一个或多个表现形式,从而实现传统文化产品的更新换代。如图 1所示,在传统文化产品其他表现形式不变的条件下,文化企业仅改变了传统文化产品的尺寸大小,将传统文化产品1.0更新换代成传统文化产品1.1。这两种传统文化产品显然在尺寸上存在差异,从而满足了对尺寸敏感的目标消费者的需求。

|

| 图1 传统文化产品形式产品层差异化路径示例 |

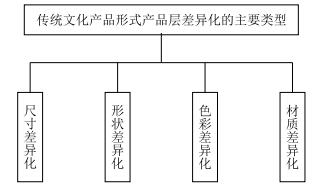

企业可以通过持续改变产品或增加产品的属性,来达到产品的差异化[39]。传统文化产品形式产品层差异化的主要类型包括尺寸差异化、形状差异化、色彩差异化和材质差异化等(图 2)。

|

| 图2 传统文化产品形式产品层差异化的主要类型 |

其中,尺寸差异化是指文化企业通过改变现有传统文化产品的尺寸大小以满足不同消费者的需求。比如,绵竹年画《年年有余》有五、六种大小不一的年画种类,丰富了年画品种,能够满足不同消费者的需求。形状差异化策略是文化企业改变传统文化产品的形状来满足消费者对不同形状的需求,比如风筝市场有蜈蚣风筝、老鹰风筝等。色彩差异化是文化企业全部或部分改变传统文化产品的色彩从而满足不同消费者的颜色偏好,比如笔者在深圳创意园区调研时发现,市场上“花开富贵”的瓷器产品有大红、深红、大黄等不同颜色,其售价也有所差异。材质差异化策略是文化企业使用不同的原材料生产不同档次的传统文化产品。

需要说明的是,文化企业还可以同时改变传统文化产品多种表现形式以达到形式产品层的差异化。比如,同时改变现有传统文化产品的形状和色彩。不过,文化企业采用上述差异化时应注意以产品品质为前提,特别是在使用替代性材料时更是如此。

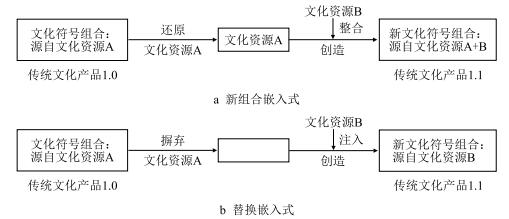

2.2 文化资源嵌入式路径文化资源嵌入式路径是指产品研发人员通过改变文化资源进而改变内嵌于传统文化产品的文化符号组合从而推动传统文化产品的更新换代,升级和改良后的新传统文化产品具有新的文化意蕴。这一更新换代路径的基本特征:一是传统文化产品的功能没有发生变化;二是生成传统文化产品的内容创意没有发生变化;三是传统文化产品所表达的文化意义是全新的。与产品形式层差异化路径相比,文化资源嵌入式路径的文化符号组合的源头即文化资源以及文化符号组合发生了变化。文化资源嵌入式路径可进一步划分为文化资源新组合嵌入式路径和文化资源替换嵌入式路径。

文化资源新组合嵌入式路径是产品研发人员将内嵌于传统文化产品的文化符号组合进行还原,从中探寻并获取这一文化符号组合的源头即文化资源,从而在创意阶段将其他的文化资源整合到该文化资源之中,再通过研发人员的创造性活动,创造出全新的文化符号组合,并利用原生产工艺将这一新文化符号组合重新嵌入传统文化产品之中,进而实现原传统文化产品的更新换代。如图 3(a)所示,假设文化企业现有传统文化产品1.0,该产品内嵌的文化符号组合源自文化资源A,产品开发人员从中还原获取文化资源A,之后加入新的文化资源B,通过创造性活动生成由文化资源A+B生成新的文化符号组合,并将之融入传统文化产品载体之中,从而升级和改良成新的传统文化产品1.1。文化企业可以分步骤地实现对原有的传统文化产品的更新换代,即在内嵌源自文化资源A+B的文化符号组合的新传统文化产品取得市场成功后,再开发内嵌源自文化资源A+C的文化符号组合的新传统文化产品,依次类推;或者同时开发内嵌源自文化资源A+B、文化资源A+C......的文化符号组合的新传统文化产品。文化企业采用这种路径实现传统文化产品更新换代,需要具备充分挖掘不同文化资源的能力以及将不同文化资源所提取的文化符号完美融合的能力,从而最终使传统文化产品在保持固有文化特色的基础上加入新的文化资源。需要说明的是,文化企业所加入的新文化资源并非只能是一种。

|

| 图3 文化资源嵌入式路径示意图 |

文化资源替换嵌入式路径是指产品开发人员完全舍弃传统文化产品内嵌的原有文化符号组合从而抛弃原文化资源,之后另外嵌入源自新文化资源的文化符号组合,进而实现对原传统文化产品的更新换代。

如图 3(b)所示,假设文化企业有内嵌源自文化资源A的传统文化产品,产品开发人员摒弃了文化资源A,同时挖掘文化资源B并创造出新的文化符号组合,将这一文化符号组合内嵌在原传统文化产品载体之中,从而完成对原传统文化产品的更新换代。文化企业可以分步骤地实现对原有传统文化产品的改良,即在内嵌源自文化资源B的文化符号组合的传统文化产品取得市场成功后,再开发内嵌源自文化资源C的文化符号组合的新传统文化产品,依次类推;或者同时开发内嵌源自文化资源B、文化资源C......的文化符号组合的新传统文化产品。需要说明的是,新的传统文化产品内嵌的文化符号组合可以源自多种新文化资源。与文化资源新组合嵌入式路径相比,文化资源替换嵌入式路径完全抛弃了原来的文化资源。

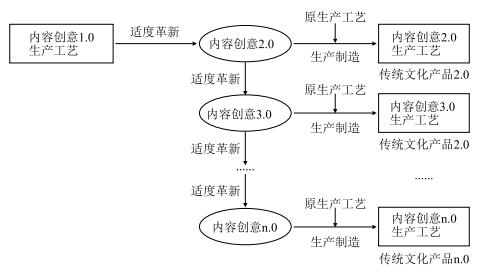

2.3 内容创意导入式路径内容创意导入式路径是指文化企业将新的内容创意和原传统文化产品的生产工艺相融合生产制造出新的传统文化产品,从而实现传统文化产品的更新换代。内容创意导入式路径需要文化企业家和产品开发人员具备较强的市场意识,能够及时挖掘和捕捉市场信息;同时产品开发人员要具有较强的创新意愿和较高的创新能力。内容创意导入式路径可进一步区分为内容创意渐进导入式路径和内容创意休克导入式路径。

内容创意渐进导入式路径是指产品开发人员在原内容创意的基础上,通过创造性活动创造出新的内容创意,然后借助原传统文化产品的生产工艺生产制造出新的传统文化产品,从而实现传统文化产品的更新换代。就内容创意渐进导入式路径而言,新的内容创意部分地颠覆了原内容创意,原“文化资源”可能不变,但文化符号组合的“视觉表现手法”发生了根本性变化。而在文化资源嵌入式路径中,新的内容创意完全沿袭原内容创意,只是对原“文化资源”进行了扬弃或更新,文化符号组合的“视觉表现手法”并没有发生根本性变化。

如图 4所示,假设文化企业目前拥有传统文化产品1.0,为了满足目标消费者的需求,产品开发人员对传统文化1.0的内容创意1.0进行革新从而创造性地创造出内容创意2.0,并采用原有的生产工艺制造出新的传统文化产品2.0;在此基础上又对内容创意2.0进行革新创造出新的内容创意3.0,并且采用原有的生产工艺而制造出新的传统文化产品3.0;从而不断实现对前一次产品的更新换代。

|

| 图4 内容创意渐进导入式路径示意图 |

内容创意休克导入式路径是指产品开发人员完全摒弃原内容创意而创造出全新内容创意并应用原传统文化产品的生产工艺生产制造出新的传统文化产品,从而实现传统文化产品的升级。与内容创意渐进导入式路径相比,在内容创意休克导入式路径中,产品开发人员创造出来的新内容创意完全颠覆了原内容创意,新传统文化产品的核心功能产生了根本性的变化;新传统文化产品与原来的传统文化产品的唯一联系是采用了相同的生产工艺。如图 5所示,假设某文化企业目前拥有源自内容创意A的某传统文化产品A,基于目标消费者的需求变化,产品开发人员创造出了全新的内容创意B,之后利用生产传统文化产品A的生产工艺生产制造出全新的传统文化产品B。

|

| 图5 内容创意休克导入式路径示意图 |

综上所述,这三条路径构成了我国传统文化产品更新换代的主要路径,由易到难,依次是形式产品层差异化路径、文化资源嵌入式路径和内容创意导入式路径。

3 研究的基本思路 3.1 研究方法Eisenhardt和Yin认为,案例研究是探讨企业管理实践中出现的新现象,是构建和验证理论的有效方法[40-41]。因此,笔者拟采用案例研究方法,通过对单案例进行全面深入分析来验证文化企业更新换代传统文化产品路径理论的可行性。

3.2 案例选择及简介本研究根据以下标准选取案例:第一,案例公司为成立已有一段时间的文化企业,且自行研发的传统文化产品在更新换代;第二,案例公司研发的传统文化产品具有较强的市场竞争力,优先考虑国家文化出口重点企业名单上的文化企业;第三,能够通过互联网比较全面地收集到企业的产品信息,从而使研究得以进行。

根据上述标准,本研究选择N省M公司作为案例。M公司创立于1998年,是一家以民族工艺娃娃研发为主,以经营民族服饰、时尚首饰、布艺花卉等手工艺品为辅的文化企业。M公司现有6大系列、3 000多种具有鲜明民族特色的工艺娃娃。2009年,M公司生产的民族工艺娃娃被外交部选为国家礼品;从2009年起,连续被国家商务部、文化部、原国家广播电影电视总局、原国家新闻出版总署评为国家文化出口重点企业;2015年,M公司被N省工业和信息化委员会、N省财政厅认定为省级成长型中小企业。

创业初期,M公司只是开发一些具有N省少数民族风情的重彩画土陶制品、树皮彩绘挂件等工艺品。从N省少数民族特色文化而言,这些产品主要从表象上体现这些少数民族特色文化内涵,产品文化价值欠缺,加上营销手段单一等因素,产品销量一直难以提高。昆明世博会为该公司新发展带来了契机,该公司调整产品开发战略,转型为以N省少数民族特色文化资源为切入点创造具有鲜明N省地方特色文化的“民族娃娃”传统文化产品。目前,M公司产品远销欧美、东南亚等许多国家和地区以及我国香港、台湾等地,2012年公司文化出口交货值累计达60万美元。

3.3 资料收集方法为了尽可能地获取更多真实资料,避免研究的片面性,提高理论效度,笔者主要采用文案调查、实地调查和访问方法收集M公司的传统文化产品研发方面的资料。

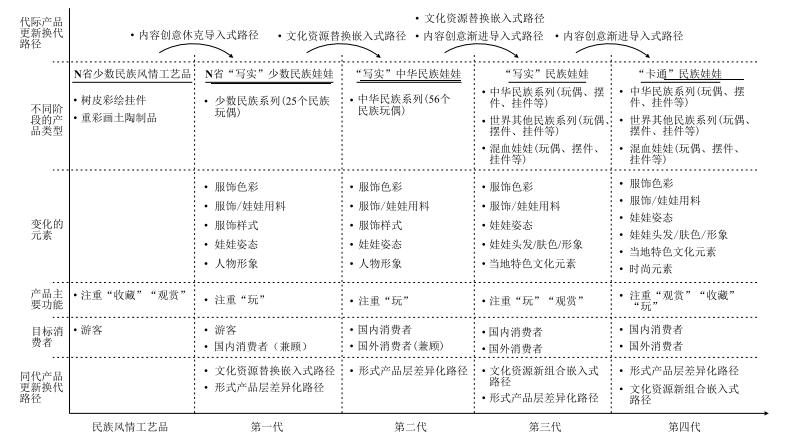

4 N省M公司民族娃娃产品更新换代历程剖析纵观M公司民族娃娃产品的更新换代过程,可以发现,M公司民族娃娃更新换代可归纳为4个不同的发展阶段,即民族娃娃第一代、民族娃娃第二代、民族娃娃第三代、民族娃娃第四代(图 6)。

|

| 图6 M公司民族娃娃产品更新换代示意图 |

同时,M公司更新换代民族娃娃产品具有两个特点:一方面,同代产品更新换代路径多样化,即同一阶段内有时采用了多条产品更新换代路径;另一方面,代际产品更新换代路径多样化,即前一阶段到后一阶段有时也采用多条产品更新换代路径。

4.1 民族娃娃第一代产品的诞生:内容创意休克导入式路径M公司最初是生产具有N省少数民族风情工艺品的文化企业,以生产和经营树皮彩绘挂件和重彩画土陶制品为主。M公司产品的目标消费群体是前往当地旅游的游客,由于产品特色不足,并且产品品种较为单一,公司曾一度陷入经营困境。面对市场挑战,M公司决定改变产品研发方向。利用N省居住众多少数民族以及产品开发人员对这些少数民族文化的高度认同这一优势,M公司以N省少数民族文化资源为其创作源头,通过产品开发人员的创造性活动对这些资源进行深度挖掘、解构和重组,从而生成具有当地少数民族特色的服饰组合,借鉴布娃娃这一载体创造出具有当地少数民族人物显著特征的“写实的少数民族娃娃”这一内容创意,之后利用当地少数民族农妇缝纫工艺生产制造出具有鲜明少数民族特色的“ N省写实少数民族娃娃玩偶”。这一产品是目标消费者的一种新奇性“玩具”,突现“玩”这一功能。显然,在民族娃娃第一代产品的诞生过程中,产品开发人员是在完全抛弃了原来的民族风情工艺品中的“内容创意”之后重新创造出新的“内容创意”,即具有显著民族特色的少数民族娃娃,从而完成了传统文化产品比较彻底的更新换代。因此,M公司从民族风情工艺品到民族娃娃第一代的更新换代过程中采用了“内容创意休克导入式路径”。

就民族娃娃第一代产品而言,M公司先后累计开发了25个写实的N省少数民族娃娃系列,每个少数民族娃娃系列有不同的少数民族娃娃种类,这些种类包括娃娃服装色彩、娃娃服装用料、娃娃姿态、娃娃尺寸等不同组合,从而丰富了企业产品品种。这一阶段,M公司主要采取了两种不同的开发路径:一是,在成功开发一种少数民族娃娃产品之后,将当地其他少数民族服饰资源、人物形象嵌入于“工艺娃娃”这一载体并采用传统民族缝纫工艺生产制造出其他少数民族娃娃写实产品,即采用“文化资源替换嵌入式的路径”;二是,围绕服装和饰品、娃娃姿态、娃娃尺寸等民族娃娃产品形式方面做一些变化和重新组合,生产出不同品种的少数民族娃娃产品,即采用“产品形式层差异化开发路径”。民族娃娃第一代产品的目标客户群主要是针对喜欢当地少数民族服饰文化的游客,同时也通过经销商面向国内消费者。

4.2 从民族娃娃第一代到民族娃娃第二代:文化资源替换嵌入式路径在销售N省少数民族娃娃的过程中,M公司及时发现了顾客的新需求:有的顾客特别是国外经销商虽然很喜欢N省少数民族娃娃,但同时还希望购买中国其他民族娃娃。针对这一需求发现,在吸收已有开发经验的基础上,M公司产品开发人员开始挖掘中国其他民族文化资源,将中国其他民族服饰文化元素、人物形象直接移植到“写实”的工艺娃娃身上,从而陆续开发出具有中国其他民族特色的娃娃。从中可以看出,从民族娃娃第一代即N省少数民族娃娃产品到民族娃娃第二代即“写实”中华民族娃娃产品的升级过程中,M公司采用的是“文化资源替换嵌入式路径”。

就民族娃娃第二代而言,M公司从服装和饰品颜色、服装和饰品材质、服装和饰品样式、民族娃娃姿态、民族娃娃用料(比如木制、塑料、布艺等)、娃娃尺寸等方面入手,设计和开发出不同品种的中华民族娃娃系列产品。这一时期的民族娃娃仍然沿袭第一代民族娃娃的功能即突现“玩”,是一种写实性的“玩偶”。中华民族娃娃产品的主要目标消费者群体是那些喜欢中华民族文化的国内消费者,同时兼顾认同中华民族文化的国外消费者。显然,这一阶段M公司采用的是“形式产品层差异化路径”。

4.3 从民族娃娃第二代到民族娃娃第三代:文化资源替换嵌入式路径和内容创意渐进导入式路径随着M公司产品品质的提升以及知名度的提高,M公司的产品逐渐获得了更多国外客户的青睐,其产品逐渐被国外消费者所喜爱。但是,M公司发现,现有的民族娃娃玩偶主要集中在当地华裔消费人群,没有获得大多数非华裔消费者的认同;此外,M公司还发现,国内外有很大部分消费者还希望有新的产品类型。

针对上述市场发现,M公司决定对现有产品进行改良,即开发“民族娃娃第三代产品”。具体而言,一方面,为了满足国外非华裔消费者对本国民族服饰的偏好,M公司完全舍弃了原民族娃娃的文化符号,深入挖掘目标消费者的民族文化资源特色,提炼出目标消费者喜爱的民族服饰文化元素以及人物形象并将其完全移植到写实性的民族娃娃这一载体之中,从而开发出具有当地民族特色的工艺洋娃娃产品。比如,针对日本消费者市场,M公司开发了身穿和服、佩戴日本民族饰品的写实性的日本工艺娃娃。M公司在这一更新换代过程中完全抛弃了中华民族的文化元素,并将目标消费者民族文化元素注入工艺娃娃之中,显然,M公司在此采用的是文化资源替换嵌入式开发路径。另一方面,针对国内外部分消费者对新产品类型的需求,M公司在保留原来“玩偶”系列的基础上,进行了新的内容创意,即创造出民族娃娃“摆件”和“挂件”这一新的内容创意,但仍采用原来的缝纫工艺生产制造这一新产品类型。显然,这一内容创意是对“民族娃娃”进行选择性的扬弃,在“玩”的基础上加入“观赏”这一功能。此时,M公司采用的是“内容创意渐进导入式路径”。

就民族娃娃第三代而言,M公司主要采用了两条产品更新换代路径:一方面,M公司没有完全抛弃中华民族文化元素,而是保留目标消费者喜爱的中华民族文化元素(如少数民族服装图案),并将目标消费者喜爱的自身民族文化元素融入工艺娃娃之中,从而开发出一种中华民族文化和当地民族文化有机融合的“混血娃娃”。在这一更新换代过程中,M公司将中华民族文化元素和目标消费者民族文化元素进行了组合,采用原来的生产工艺生产制造出混血娃娃玩偶、摆件和挂件,其更新换代的路径是“文化资源新组合嵌入式路径”。另一方面,M公司主要围绕娃娃头发、娃娃肤色、娃娃相貌、娃娃用料、服装和配饰、材质和样式、姿态以及尺寸等方面开发出不同品种的“写实”民族娃娃产品玩偶、摆件和挂件。在此,M公司采用的是“形式产品层差异化路径”,这一时期的目标消费者是那些认同不同民族文化的国内消费者和国外消费者。

4.4 从民族娃娃第三代到民族娃娃第四代:内容创意渐进导入式路径由于M公司的民族娃娃产品获得了越来越多的国内外消费者的喜爱,利润可观,竞争者采用了跟随策略甚至模仿策略,并且侵权现象时常发生。为了持续获得竞争优势,在对消费者市场进行深入调查的基础上,M公司决定对写实的民族娃娃产品进行升级,开发民族娃娃第四代产品。

M公司组织产品开发人员对中华民族文化进行解构,提炼出能够代表民族特色的服饰文化符号,对这些文化符号进行重新组合,创造出内嵌不同民族特色的“抽象化”的服装和饰品元素;与此同时,M公司开发人员摒弃了写实的民族娃娃形象,将民族娃娃形象设计成“卡通”娃娃形象。最终,M公司成功创造出头大身小、眼大、嵌入不同民族文化符合组合的“卡通”形象的民族娃娃。和前三代民族娃娃产品相比,第四代民族娃娃产品发生了根本变化,这一变化主要是M公司基于民族文化元素和卡通人物夸张性的文化元素创造出新的内容创意即卡通民族娃娃,并把这一形象应用在民族娃娃系列产品之中。而且,此时的“卡通”民族娃娃产品不仅仅是满足消费者“玩”和“观赏”的需求,更满足了消费者“收藏”的需求。因此,和第三代“写实”的民族娃娃相比,第四代民族娃娃的功能发生了改变,即由“玩”“观赏”功能转变为“玩”“观赏”和“收藏”功能。在民族娃娃第三代升级为民族娃娃第四代的过程中,M公司对原内容创意有较大的舍弃但仍保留“民族娃娃”这一根本性核心载体,此时M公司采用了“内容创意渐进导入式路径”对原有产品进行更新换代。

就“民族娃娃第四代产品”而言,M公司同样从娃娃头发、服装、布料、用料、姿态等方面丰富不同民族产品系列。为了突出“观赏”和“收藏”功能,M公司还将不同的“时尚元素”融入不同的“卡通”民族娃娃产品之中。此时,M公司主要采用类似前面的“形式产品层差异化路径”和“文化资源新组合嵌入式路径”。

5 结论和启示综上所述,中国传统文化产品更新换代的主要路径包括形式产品层差异化路径、文化资源嵌入式路径和内容创意导入式路径。其中,文化资源嵌入式路径可进一步划分为文化资源新组合嵌入式路径和文化资源替换嵌入式路径;内容创意导入式路径可进一步划分为内容创意渐进导入式路径和内容创意休克导入式路径。

基于N省M公司的传统文化产品更新换代实践,可以得到以下五点启示:

第一,传统文化产品的更新换代应始终以目标消费者市场为导向。文化企业应主动观察消费者需求变化或者积极采纳消费者反馈的意见,获得最新的市场信息。在此基础上,结合企业自身产品的开发现状和企业本身对文化资源的认同做出相应的调整,从而创造和生产出更适合消费者需求偏好的传统文化产品。

第二,传统文化产品更新换代的路径在文化企业发展的不同阶段存在差异性。传统文化产品的开发路径并不是一成不变的,而是要根据文化企业所处的市场状况以及消费者需求变化采用适宜的路径来对传统文化产品进行更新换代。

第三,在同一个阶段,文化企业可以采取多条传统文化产品更新换代路径。在同一阶段不同的发展时期,文化企业应根据消费者需求变化以及竞争者的产品开发策略,同时采用多条更新换代路径研制出更多品种,从而确保企业占领更多消费者市场,获取更多的利润。

第四,传统文化产品的更新换代应先易后难。文化企业在更新换代传统文化产品时可以优先选择形式产品层差异化路径,然后可考虑文化资源嵌入式路径,最后可选择内容创意导入式路径。

第五,传统文化产品的更新换代应充分发挥企业自身的优势并充分整合各种资源。在传统文化产品更新换代过程中,文化企业应充分发挥自身的各种优势,对文化企业内外资源进行有效整合。特别是文化企业应充分认识到将哪种文化资源转化成文化资本才能更加节约转化成本,由此整合现有的生产技术,更快速地创造出新的传统文化产品。

| [1] | Takeuchi H, Nonaka I. The new new product development game[J]. Harvard Business Review, 1986, 64(1): 137–147. |

| [2] | Kaulio M A. Customer, consumer and user involvement in product development:a framework and a review of selected methods[J]. Total Quality Management, 1998, 9(1): 141–149. DOI:10.1080/0954412989333 |

| [3] | Gary L R. Benefits associated with supplier integration into new product development under conditions of technology uncertainty[J]. Journal of Business Research, 2002(55): 389–400. |

| [4] | Petersen K J. Supplier integration into new product development: coordinating product, process and supply chain design[J]. Journal of Operations Management, 2005, 23(3-4): 371–388. DOI:10.1016/j.jom.2004.07.009 |

| [5] | Ylimäki J. A dynamic model of supplier-customer product development collaboration strategics[J]. Industrial Marketing Management, 2014(43): 996–1004. |

| [6] | Lambert D, et al. Supply chain management: implementation issues and research opportunities[J]. The International Journal of Logistics Management, 1998, 9(2): 1–19. DOI:10.1108/09574099810805807 |

| [7] | Singhal J, Singhal K. Supply chains and compatibility among components in product design[J]. Journal of Operations Management, 2002, 20(3): 289–302. DOI:10.1016/S0272-6963(02)00007-4 |

| [8] | Sarin S, McDermott C. The effect of team leader characteristics on learning, knowledge application, and performance of cross-functional new product development teams[J]. Decision Sciences, 2003, 34(4): 707–739. DOI:10.1111/deci.2003.34.issue-4 |

| [9] | Bergsjö D. Implementing a service-oriented PLM architecture focusing on support for engineering change management[J]. International Journal of Product Lifecycle Management, 2008, 3(4): 335–355. DOI:10.1504/IJPLM.2008.027010 |

| [10] | Pagell M, Wu ZH. Building a more complete theory of sustainable supply chain management using cases studies of 10 exemplars[J]. Journal of Supply Chain Management, 2009, 45(2): 37–56. DOI:10.1111/jscm.2009.45.issue-2 |

| [11] | Salomo S. Managing new product development teams in a globally dispersed NPD program[J]. Journal of Product Innovation Management, 2010, 27(7): 955–971. DOI:10.1111/jpim.2010.27.issue-7 |

| [12] | Esslinger H. Sustainable design:beyond the innovationdriven business model[J]. Journal of Product Innovation Management, 2011, 28(3): 401–404. DOI:10.1111/jpim.2011.28.issue-3 |

| [13] | Rauniar R, Rawski G. Organizational structuring and project team structuring in integrated product development project[J]. International Journal of Production Economics, 2012, 135(2): 939–952. DOI:10.1016/j.ijpe.2011.11.009 |

| [14] | Gmelin H, Seuring S. Achieving sustainable new product development by integrating product life-cycle management capabilities[J]. International Journal of Production Economics, 2014, 154(4): 166–177. |

| [15] | Cooper R G. Portfolio management in new product development: lessons from leaders Ⅱ[J]. Research Technology Management, 1997, 40(6): 43–52. DOI:10.1080/08956308.1997.11671170 |

| [16] | Ozer M. The role of the Internet in new product performance: a conceptual investigation[J]. Industrial Marketing Management, 2004, 33(5): 355–369. DOI:10.1016/j.indmarman.2003.09.002 |

| [17] | Kim J Y. Product variety strategy for improving new product development proficiencies[J]. Technovation, 2005, 25(9): 1001–1015. DOI:10.1016/j.technovation.2004.02.011 |

| [18] | Lee K B, Wong V. New product development proficiency and multi-country product rollout timeliness[J]. International Marketing Review, 2010, 27(1): 28–54. DOI:10.1108/02651331011020393 |

| [19] | Yong H L, Huang J W. Ambidexterity's mediating impact on product development proficiency and new product performance[J]. Industrial Marketing Management, 2012(41): 1125–1132. |

| [20] | Campbell A J, Cooper R G. Do customer partnerships improve new product success rates?[J]. Industrial Marketing Management, 1999(28): 507–519. |

| [21] | Munksgaard K B. Product development with multiple partners: strategies and conflicts in networks[J]. Industrial Marketing Management, 2012(41): 438–447. |

| [22] | Parker H, Brey Z. Collaboration costs and new product development performance[J]. Journal of Business Research, 2015(68): 1653–1656. |

| [23] | 周健明, 刘云枫, 陈明. 知识隐藏、知识存量与新产品开发绩效的关系研究[J]. 科技管理研究, 2016(4): 162–168. |

| [24] | 杨永忠, 罗丹. 创意管理学的形成与发展:四川大学商学院教授、博士生导师杨永忠访谈[J]. 广西师范学院学报(哲学社会科学版), 2016, 37(4): 1–6. |

| [25] | Peterson R A. Creating country music: fabricating authenticity[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1997. |

| [26] | Lingo E L, O'Mahony S. Nexus work: brokerage and creative projects[J]. Administrative Science Quarterly, 2010(55): 47–81. |

| [27] | Foster P. Gatekeeper search and selection strategies: relational and network governance in a cultural market[J]. Poetics, 2011(39): 247–265. |

| [28] | Neuman W R. The future of the mass audience[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. |

| [29] | 刘佳, 杨永忠. 数字经济时代长尾理论的三维实现模式研究[J]. 华东经济管理, 2013(6): 172–176. |

| [30] | Hesmondhalgh D. The cultural industries[M]. London: Sage Publications, 2002. |

| [31] | Lin Rung-Tai. Transforming Taiwan aboriginal cultural features into modern product design: a case study of a cross-cultural product design model[J]. International Journal Of Design, 2007, 1(2): 45–53. |

| [32] | John M. Digital cinematography: evolution of craft or revo lution in products?[J]. Journal of Film & Video, 2014, 66(2): 3–14. |

| [33] | 李康化. 文化经济的市场逻辑[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2016(4): 55–62. |

| [34] | Benjamin W. The work of art in the age of mechanical reproduction[M]. Penguin Books Ltd, 2008. |

| [35] | 赵毅, 黄林. 西藏地域民族文化资源与创意文化产品生成[J]. 科技管理研究, 2016(12): 119–124. DOI:10.3969/j.issn.1000-7695.2016.12.022 |

| [36] | 王红亮, 李国平. 从创意到商品:运作流程与创意产业成长[J]. 中国工业经济, 2007(8): 58–65. |

| [37] | 林明华, 杨永忠. 创意产品开发模式研究[M]. 北京: 经济管理出版社, 2014. |

| [38] | Lee J. Differences of organizational characteristics in new product development: cross-cultural comparison of Korea and the US[J]. Technovation, 2000(20): 497–508. |

| [39] | Cooper R, Keinschmidt E J. Resource allocation in the new product development process[J]. Industrial Marketing Management, 1988, 17(3): 249–262. DOI:10.1016/0019-8501(88)90008-9 |

| [40] | Eisenhardt K M. Building theories from case study research[J]. The Academy of Management Review, 1989, 14(4): 532–550. |

| [41] | Yin R K. Case study research: design and methods[M]. Los Angeles: Sage Publication, 2009. |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20