学界对干旱灾害史的探讨大部分属于荒政研究的范畴。1936—1937年四川旱灾的已有研究成果侧重于论述灾荒和救荒两个方面,将之作为救荒史研究的对象。另外,由于1936—1937年是近代史上比较重要的一个时间节点,部分学者将政局、时局的变化与四川旱灾进行关联性研究,将1936—1937年的四川旱灾置于更广阔的历史境遇中,作为研究南京国民政府与四川地方军阀博弈、抗日战争史的一个全新维度。这些研究大多是针对灾后而论,对四川旱灾灾前原因的探析,已有的相关成果多数集中在宏观论述,主要从全省区域着眼考察,但是将旱灾置于时间与空间之中加以分析,目前在学术界则比较少见。人们关注旱灾,主要目的在于探究其如何从更深层次与广域内影响人类的历史进程,以使人类更好地面对与处理灾害,使人类历史的发展更具积极性与可持续性。根据学术界已有的研究成果,旱灾对人类的历史进程具有重大的影响,尤其在特定时空条件下的区域内,旱灾会直接影响该区域的运行机制,改变该区域内人与社会的生活与生产方式。但是如果追本溯源则会发现,在空间上,旱灾为什么发生在该区域;在时间上,又为什么以1936—1937年为最严重,旱灾又在哪些地区形成重、轻灾区,则与该地区环境的脆弱性有直接关系。

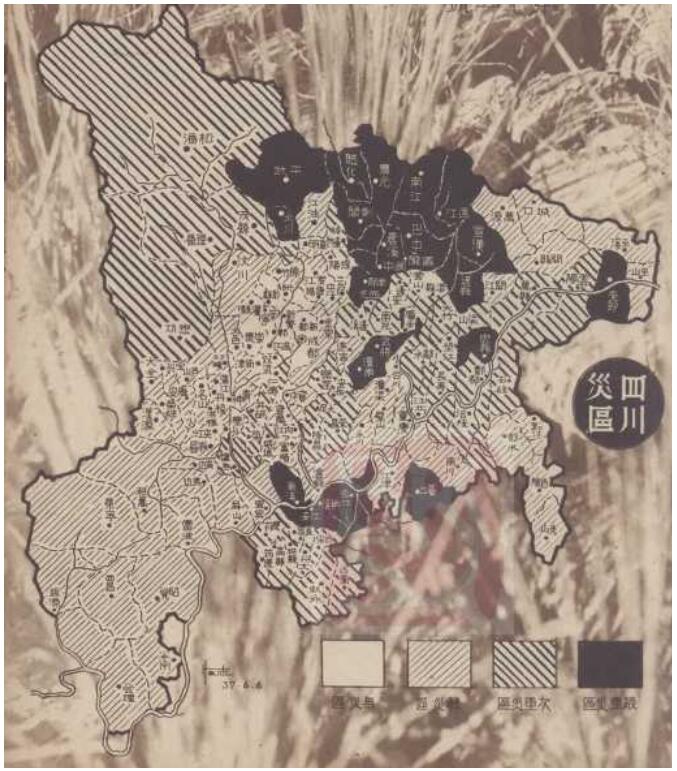

1936—1937年四川旱灾在中国旱灾史上占有十分重要的地位,当时,四川省除成都平原外,普遍大旱,是近百年来四川发生过的最大旱灾,人称“丙(子)丁(丑)大旱”。这次旱灾遍布四川全省,造成了很高的人口死亡率,最大特点是各个区域受灾程度差异较大。因此,它是进行脆弱环境与灾变区域关联研究的一个很好的样本。结合1937年《东方画报》绘制的《四川灾区图》(图 1)可以看出,重灾区(图中黑色区域)大部分集中分布在川北,局部分布在川东南以及其他零星分布点。鉴于此,笔者拟以1936—1937年四川大旱中的川北重灾区为例,从旱灾环境史的角度出发,探讨1936—1937年川北受灾区是在何种自然环境下成为旱灾的重灾区域,当时特定的社会环境又起到了怎样推波助澜的作用,特定区域的环境脆弱性与灾变区域受灾程度之间又是一种怎样的关联。

|

| 图1 1936−1937年四川灾区分布图 资料来源:《东方画报》,1937年,第34卷,第12号。 |

由图 1可以看出,1936—1937年四川干旱受灾区在分布上具有十分明显的特征:受灾程度从西南向东北呈现出加重趋势,受灾程度以成都平原为中心向四周发散,逐次由无灾及轻灾、次重灾到最重灾。到1937年4月止,四川省政府在调查各灾区后,根据灾情轻重划分等级,得出一等灾26县,二等灾46县,三等灾69县。其中,一等灾县即为最重灾区,主要有平武、北川、昭化、广元、南江、通江、宣汉、巴中、剑阁、苍溪、阆中、仪陇、达县、南部、盐亭、奉节、忠县、岳池、武胜、潼南、綦江、合江、江安、南溪等[1]。上述所列受灾县,除了东南部的南溪、江安、纳溪、合江,东北部的奉节、忠县,中部区域的武胜、潼南外,其余受灾县均位于川北,且呈现出连片集中分布的特征。川北地区成为1936—1937年四川旱灾的重灾区是时间上连续与空间上连片两条线交汇的结果。

川北成为1936—1937年四川旱灾的重灾区,并不是偶然的,而是四川连年大旱的结果,是连年灾变酝酿与发酵的结果,是川北地区民众与社会维持生存能力渐趋弱化的结果。进入20世纪以后,在纵向上,四川的旱灾发生次数频率加快,超过历史时期旱灾发生的频率,已处于旱灾的多发时期。民国建立26年以来,四川共发生旱灾14次[2]50。根据第二历史档案馆对1917-1939年的旱灾统计,仅仅22年间,四川发生的大旱灾已达4次之多,占民国建立26年来全国发生14次旱灾的29%。这4次旱灾也是有规律可寻的,旱灾发生的区域主要分布在川北区域,在进入30年代后,旱灾发生的频率明显加快,1931年宜宾发生旱灾,1936年巴县发生旱灾,1937年的旱灾更是遍及全省。其中尤以1936—1937年的旱灾最为严重,“自廿五年七月迄今,四川因天久不雨,致酿成极严重之旱灾。灾区之广逾百余县,灾民达三千余万,约占全省人口之半数,树皮草根剥食殆尽,细土白泥亦以充饥。壮者散而之四方,老弱转于沟壑流离失所,饿殍载道,伤心惨目匪可言喻,其严重情形,实为百余年来所见” [3]。从这4次旱灾的发生顺序以及次数来看,巴中前后共占3次,而巴中的地理位置就处在川北的核心区域,这并非是偶然的原因所造成的。透过现象不难发现,川北已经逐渐成为旱灾的频发地区,同时进入一个旱灾的频发时段。在这一段时期,川北逐年遭受灾害侵扰,民众与社会维持生存的能力渐趋弱化,这成为川北地区沦为重灾区的一个重要原因。

川北在1936—1937年成为重灾区域是零星灾区由点及面发展的结果:1935年前,四川省的灾变区域还呈零星分布的特征,到1935年,四川干旱不同程度地出现在川中、川东、川北等地区,呈现出小区域内连片灾变的特征。连片灾变区域的出现表明该区的受破坏程度已经加深,民众与社会的维持生存能力已透支,已预示着该区难以抵御更严重的灾害。

川北在1936年前屡遭水、旱、虫等灾害的侵袭,频发的灾害在给受灾区带去破坏的同时也逐渐透支了该地区的抗灾能力,该地区的崩溃日益加剧,民众的生存生活能力下降,这也从另一个层面加重了1936—1937年川北的灾情。经过年复一年的灾害,川北地区维持民众生存的能力在1936—1937年前大幅下降。一般而言,维持民众生存的能力主要分为两点:一是民众本身的维持能力,二是社会的维持生存能力。在灾害频发的形势下,民众自身的维持能力逐渐减弱,无法维生的民众逐渐形成流民群体;社会的维持生存能力逐渐下降,主要指在财力、物力方面抗灾能力的减弱。民众自身的维持能力与社会维持能力二者相互影响,流民群体一旦形成会加剧对一个地区社会维持能力的侵蚀,而社会维持能力的下降又会加速流民群体的形成。川北就是在流民群体涌入与社会维持能力下降中遭受了百年不遇的一次大旱灾。

一方面,民众维持生存能力逐渐减弱。1933年,四川历经冰雹、蝗虫、洪涝、干旱等灾害,受灾面积甚大,损失惨重。这次灾害的受灾区主要集中在川东南一带,灾害所导致的后果非常严重,农村的崩溃日益加速,造成农村人口大量逃亡,广大的农业人口丧失生活手段,求一饱而不可得,又如何有备荒的积蓄来维持生存?大量灾民不得不大批涌入城市以维持生存,“ 1934年3~10月,重庆市区人口就增加了5 168人” [4]142。经过1933年的大灾之后,属于1936—1937年四川旱灾重灾区域的潼南、西充、武胜、铜梁等县,不能维持生存的民众随处可见。除上述四县外,“巴县、南川等县灾情严重,两县逃难的男女难民1万余人”“綦江县40万农民中,无法维生者达15 000余人” [4]142。1935年,四川发生春荒,出现了罕见的人吃人惨象。在大荒之年,体力较强者,尚可逃荒以求生存,许多不能维持生存的民众只能通过食人肉以求生。1935年的春荒主要发生在北川、松潘、万源、通江等地,人吃人的惨象也主要发生在这一区域内,“自杀其女、孙吃肉充饥之事时有发生” [4]162。更有甚者,活人对饿死路边的尸体伏尸而食。在当时还出现了骇人听闻的“杀人卖肉”情况,“松潘平定关一带,灾情甚重,杀人而食,卖4 200文一斤,冒称牛肉。北川死尸每斤500文,活肉卖1 200文或几千文不等” [4]162。

另一方面,社会维持生存能力日趋减弱。1934年川东发生大旱,川西发生洪涝,频发的灾害又导致各地区抗灾能力下降。就救荒最主要的粮食而言,农作物遭遇大面积减产与歉收,仓储储备已经不能满足抵抗灾害的需求。1934年入春以后,四川东部42个县连续少雨干旱,“尤以江北、綦江、邻水、涪陵等20余县旱情严重,这些地区从春至夏连旱数十日,豆麦、禾稻多已枯死,平均收获仅足常年十之一二,饥荒甚重,民食草根、白泥,闭结而死甚多” [4]150。上述所论歉收地区虽属川东,但在粮食储备的总体格局上,川东的歉收势必影响四川粮食的总收成量,本省的救灾仓储储备因而也不能得到满足,势必影响后续的救灾工作。在大旱之时四川省的赈谷来源有二:一是本省储备,二是外省调运。民国以来四川屡遭水旱天灾,储备粮早已入不敷出,后来赈谷以外省粮为主,主要由省政府出资购买以供救济,如“四月十五日,川省在苏购米一百万担” [5]。1934年的川西更是为洪涝肆虐,四川西部80余县大雨大水成灾,而“巴县、南部、綦江等13县,春夏干旱,秋又遭大水,灾情甚重” [4]150。洪涝过后,田地、房屋被毁,人畜、粮食遭坏,本就匮乏的生产生活资料遭到严重破坏,各个受灾区的抗灾能力又遭侵蚀,更趋弱化。在社会维持生存能力渐趋弱化时,大旱之后,救荒的粮食不能满足饥民所需,“饥民大多以豆叶菜根果腹,迨至草根树皮剥食干净,争挖白泥充饥” [4]162,更有铜梁饥民在米市抢粮被团丁打死打伤的事件发生。当时四川专门的赈灾组织机构——四川省赈务会制订有明确的赈灾法规制度,“ 1935年川政统一之后,四川省就陆续颁发制定了《实施救灾准备金暂行办法》《旱灾急救办法》《救济干旱紧急办法》等” [6]。在如此紧迫的灾情面前,本应该承担抗灾救荒任务的仓储储备却没有发挥应尽的责任,可以看出这并非是仓储部门不愿开仓救民,实乃经过多年灾害侵蚀,粮食歉收多年,仓中早已无粮可拨。

综上所述,从灾变的长期过程来看,川北成为重灾区是可预见的,其早先就已具备一定的时间规律与空间特征。从四川发生旱灾的时间上分析,在20世纪30年代明显进入了一个旱灾频发期,在这个频发期内发生旱灾的区域相对集中,由零星分布逐渐连片成区,大部分位于川北地区,该区日后也成为灾情的重心区。

2 连续与连片:川北重灾区的旱情特征1936—1937年四川旱灾区扩大到川西、川南一带。川北之所以在此次旱灾中成为重灾区,根据灾后《灾赈查放办法》的标准来论,其主要具有如下三个特点:其一,在时间上,旱灾的连续性,可谓“此起彼伏”,长期、频繁地肆虐川北;其二,在空间上,旱灾的连片性,川北呈现灾变区连片分布特征,分布区域集中;第三,旱灾的连续性与连片性造成了旱灾的破坏性,使得该域内死亡人口多,生产生活资料遭受损失极其严重。

2.1 干旱的连续性干旱的连续性有两层含义:其一,指进入20世纪以来,四川旱灾频发;其二,指1936—1937年度四川旱灾的频发。这里所强调的旱灾连续性主要指后者。此次干旱在连续性上更是百年不遇,春旱、秋旱、冬旱接连发生,“先是春旱,继之以夏旱,迄秋冬直至1937年丁丑春夏,连月亢阳无雨” [4]174。对旱灾的连续性,当时人们感慨道:“旧灾未赈,新灾又来。” [7]在连续旱灾的侵袭下,农作物的正常生长周期得不到保障,粮食大面积歉收。多年频发的旱灾导致民众存粮趋竭,饥民不得不以草根树皮、白泥为食,因饥而死者不计其数。1936年的川西各县久晴不雨,旱灾对农业的影响十分重大,即使在水利条件便利的温江、郫县等地区,“芋,麻,川芎,均叶黄苗残,为近十年来未有之旱灾云” [8]。

2.2 干旱的连片性根据图 1可以看出,黑色区域为最重灾区,“其荒旱川北最甚,川东次之,川南又次之,比较稍好者,仅川西成都附近二十余县因有都江堰水灌田,幸免灾害” [9]。重灾区分布的主要特征就是在地理上集中,在行政上连片。地理分布上,位于川北;行政区划上,主要有平武、北川、昭化、广元、南江、通江、宣汉、巴中、剑阁、苍溪、阆中、仪陇、达县、南部、盐亭等县。干旱的连片性主要有两层含义:第一,是指在地域上旱灾具有同发性;第二,该区内受灾情形的趋同性,主要是指受灾面积、受灾人口、受灾农作物等方面的一致性。例如,剑阁“因久旱无雨,苗多枯黄不茂” [10];梓潼“旱情极其严重,莫如城一带数十里,与剑阁接壤,栽者不上十分之一” [10];阆中“受灾面积,最重者十分之五,灾民最重有十二万八千三百零三人” [11],南充“受灾面积最重者十分之五,灾区面积达二万余市方里,存粮无多全仰外给” [11];巴县“自二十五年入秋以来,甘霖迄未下降,本年小春收获仅有三成,而可播种耕地则不足一成” [11]。又如,苍溪有灾民十七万余人,每人有粮食平均一升;南部饥民三十余万,自救无济于事;仪陇灾情特重,无力筹赈。上述川北各县所暴露出的灾情,反映出地域上灾变区域连片、受灾情形趋同,然而更应当关注的是干旱连片性背后所隐藏的川北成为重灾区的原因,其原因的深层次必然蕴含着连片性、同一性的因素。

2.3 旱灾的连续性与连片性旱灾的连续性与连片性导致1936—1937年的四川大旱灾波及区域极广,全省除成都平原外未有幸存的地区;受灾人数众多,因灾死亡者更是不可胜数,对社会生产造成的破坏性十分严重,物质资料损失惨重。当时对四川旱灾的描述,从全局上来看,“据调查统计,全川受灾县份,有一百三十余县,约占全省面积四分之三,灾民有三千五百多万,约占全省人口二分之一” [12]。局部地区来看,“川东川北惨象最甚,各县日死百人以上” [13]。具体到川北的重灾区,此次旱灾灾民有3 000多万,因死填沟壑的不计其数,如南江饥民两天饿死2 000人,巴中县2~5月饿死饥民800余人,万源全县人口灾后骤减三分之一[4]174。又如,“涪陵、苍溪、通江、南江一带,每天每县死亡五六百人” [4]184,在灾荒年月缺乏充饥粮食的严峻形势下,“灾民以树皮、草根、观音土(白泥)充饥,通江、巴中、北川等地,有人吃人者” [4]184。当时的人肉已经是明码标价,“阆中、松潘、北川每公斤人肉价格:死尸1 200文,活肉2 400文” [4]184。川北当时上演的惨象正是史书所载“易子而食,析骸而炊”的真实写照。

这三个特点既是川北成为旱情重灾区的主要表象,也是在旱灾期内加剧川北灾情的一种反作用。其一,干旱的连续性导致该区域内为期两年的农作物生长周期作废,民众与社会维持生存能力的重要支撑—粮食—得不到供应;其二,干旱的连片性导致该区内不同地区跨区域救荒的可能性降低,社会救助与政府赈济的效能也逐渐降低,受灾民众不能通过短距离的逃荒实现自救,长距离的逃荒又会因为得不到生活物质而死亡;其三,旱灾的破坏性侵蚀与透支了民众自救与社会救荒的物质资料基础,民众的生产自救能力与社会救荒能力得不到切实的保障。

从1936—1937年川北的受灾程度来看,川北重灾区具有明显的时间连续性与空间分布特征。进入民国以后,四川地区的旱灾频率加快,灾害的破坏度逐渐升级,灾害所发生的区域逐渐由点及面,集中分布在川北地区。这种时间规律与空间特征与川北地区承受灾害的能力密切相关。川北是四川经济发展薄弱、自然环境复杂的一个区域,随着旱灾发生次数的频繁与破坏力加重,川北维持民众生存的能力渐趋弱化,“频繁的灾害与维持民众的生存能力”陷入一种恶性循环作用,在这种作用下,灾害愈加严重,灾区愈加脆弱。

3 自然与社会:脆弱环境下的川北重灾区1936—1937年前,四川已经连续多年遭受旱涝虫等灾害的侵扰,川北部分地区成为灾害多发区,社会救荒能力与民众求生能力日渐弱化,导致川北地区在相当长的一段时期内由无灾区转向轻灾区,最终成为重灾区。但灾害的长期连续性并非川北成为重灾区的真正原因,而是推动川北成为重灾区的众多作用机制之一。旱灾在川北地区连续、连片发生及川北旱灾成为大害与该区域内的脆弱环境直接相关联,这种脆弱性主要体现在自然环境与社会环境两个方面。

3.1 自然环境的脆弱性就自然环境来讲,四川省位于我国西南腹地,地处长江上游,全省地貌差异明显,地形条件复杂,处于中国地理单元中三大阶梯中第一级和第二级的过渡带,全省地形小单元可分为中部盆地、川北高原和川西南山地。盆地北部、东部横亘着秦巴山脉,南部西部也为山地所环绕,落差悬殊,地势自西北向东南倾斜。川北地区因地形复杂多变导致地势起伏较大,而“坡度是造成水土流失的重要因素” [14]445。同时,泥石流、塌方等地质灾害频发,该区域内的森林植被破坏也十分严重,属于我国生态环境易受到破坏的区域,灾害的承载力与地方应对灾害的能力都十分有限。

旱灾受气候条件影响较大。该区气候属于亚热带季风气候,雨热同期,降水集中在夏季。但由于气压带与风带的移动,气候变化差异也十分显著,一年四季皆有可能出现旱情,特别是5、6月的夏旱和7、8月的伏旱。总体而言,四川东南部的降水多于西北部。四川冬季受寒冷干燥的冬季风控制,降水稀少,常有冬干现象;春季气温有所回升但不稳定,北方冷空气的活动仍较频繁,“到了4、5月份,冷空气活动明显减弱,夏季风开始增强并影响到四川盆地东南部,使这些地区的降水量开始增多,盆地的大部分地区仍继续少雨而常有春旱” [14]3。夏季6月时,四川中部、西部少受雨带影响,“加之自西北或北方来的冷空气进入盆地时,因越山下沉增温,不易成云致雨,而常有夏旱” [14]3。除此之外,还因为太平洋副热带高压带南北移动与势力强弱的影响,7、8月时,四川盆地的东南部、中部、西部常受困于旱涝之间。除了气候因素外,川北旱灾还与该区范围内的大地形有关。20世纪70年代,四川气象部门对夏、伏旱发生规律和成因进行了大量研究,1979年分析四川夏旱和伏旱形成的原因时指出:“四川盆地西部发生夏旱的基本原因是受青藏高原大地形和季风活动的影响。” [15]188

20世纪30年代四川旱灾的连续性表明当时的全球气候处于一个快速的升温期,中国大部分区域降水量明显减少。这一时期是中国历史上旱灾最为频繁的时期,1920年陕西、河南、山东、河北、山西五省发生大旱,1929年陕西、甘肃、河南、山西、察哈尔、绥远、安徽等省发生大旱,1932年河南、陕西、安徽、甘肃、青海、山东等省发生大旱,1937年广西、安徽、陕西、四川、河南、贵州、宁夏、云南、山东、甘肃等省发生大旱[2]45。具体到四川,据历史记载,四川严重干旱的年份有:1856、1864、1871、1878、1884、1900、1902、1924、1936、1937、1946等年[15]30。从长时期来看,进入民国以后,四川就开始进入天气干旱的年景,这种干旱一直持续了几十年。根据邓云特所著《中国救荒史》的统计,上起殷商,下止民国二十六年(1937年),我国共计发生旱灾1 074次,民国建立26年来则共发生旱灾14次。而在公元1世纪至19世纪期间,四川共发生30次旱灾,每百年约发生1.7次旱灾。由此可知,进入20世纪以后,在纵向上,四川的旱灾发生频率加快,超过历史时期旱灾发生的频率。旱灾频发是天气干旱的最好证明,四川的旱灾即发生在这样大范围的干旱气候条件下。

具体到川北地区,干旱气候条件下的小范围表现就更加突出。20世纪30年代,川北地区久晴不雨,降水量少,气温偏高。当时的期刊、报纸中多有记载:“兼旬以来,川西各县,久晴不雨,旱魃为灾。”“无如兼旬未降甘霖,赤日猛烈如火。” [8] “满田裂罅,不见滴水。”“因久旱无雨,苗多枯黄不茂。”“月余不雨。”“南川本年入夏四十余日不雨。”“本年入夏四十余日不雨。”“入夏二十余日不雨。”“入夏后四十余日不雨。” [10]“巴县自二十五年入秋以来,甘霖迄未下降。” [11]这段时期是川北有史以来少有的高温、干旱之年,小范围干旱气候异常是导致川北成为重灾区的重要因素。

3.2 社会环境的脆弱性自然环境因素虽为构成灾害的重要原因之一,但不是唯一的原因,“驾乎自然条件之上的,还有最根本的人为的社会条件存在着” [2]71。在1936—1937年,由于政治腐败、封建剥削残酷、战争频繁,水利组织遭受严重破坏,森林植被毁坏严重,加上广大农村经济的破产,农业恐慌的侵袭,使灾害连续爆发,不可收拾。具体而言,主要有三个方面的因素影响。

第一,就川北地区的经济来看,该区内农业的先天薄弱性与工业的后天滞后性共同造就了其经济环境的脆弱性,对该区的防灾、抗灾、救灾能力支持不足,导致民众与社会在灾变中的脆弱化。

农业与自然环境有着天然的关联,但在自然环境的作用下,农业则对社会环境产生更大的作用。1937年前川北经济基本处于传统阶段,为封建生产关系所束缚的农业经济仍占据着主导地位,主要表现在农业种植与农民数量两个方面。一方面,在该区内的农业种植方面,川北位于四川盆地周围,地形以高原山地为主,本区内自然条件差异明显,“山腰稍平缓处大都垦为耕地,低山区的漕谷及山间坝地、盆地,地势较平缓,土层较深厚,是区内种植业、养殖业和人口集中之地” [16]。该区内农业种植面积广,在灾后各县的灾情报告中可以得到佐证,报告中多有“影响农业非常重大”“荒芜田土,占全面积一半之多”“山田坝田,已近枯槁云”“田园半成赤土”等记录[10]。另一方面,该区内农民的抗灾能力十分脆弱。“ 1933年,四川的佃农和半自耕农占全省农户总数的78%,居于全国第一位” [17]。在其他经济产业没有得到充分发展的时候,大多数佃农不能实现产业的转移与职业的改变,在极其不合理的租佃关系下,“ 1937年以前,四川的地租额占产量的70%,这在全国也要算是最高的” [17]。高额的地租剥削使农民生活愈加恶劣,使小农经济极其脆弱,在大灾之年,大批农民就会失业破产。

川北地区工业发展的滞后,导致该区人口职业的主要特征是农业单一化,这意味着在灾害之年民众维持生存的手段单一化,即寄希望于自然环境起决定性作用的农业经济。川北工业发展的滞后,应当放到四川近代工业发展的整体格局中去考察。1937年以前,四川的近代工业与沿海地区相比,在质与量上都是相当落后的,发展水平还停留在传统阶段,“四川大多数企业只是手工业工场水平” [18]。在四川近代工业的地域分布上,川北也不是工业发展的活跃地区,由于《马关条约》的开埠以及航运的便利,只有重庆能称得上是一个工业区。刘方健就指出,“僻处西南腹地的四川,在当时五千多万人口,五十多万平方公里的土地上,合乎工厂登记法三个条件的工厂,只有115家。” [17]但以四川庞大的人口数量、广阔的地域面积来考量,四川工业远落后于上述统计所反映的情况。川北工业发展的滞后则与该区落后的交通条件密切相关。四川的地形在地理上将其与外界隔离起来,古代的四川除了依靠长江与外界沟通外,其余的蜀道大多处在地势艰险的山区,十分不便于往来交流,1949年前,四川地区仅在重庆有一条专为运煤而铺设的长度为18公里的铁路。川北地区高山环绕,处于故蜀道所在的秦巴山区南麓,有“蜀道难”之称,20世纪30年代虽然筑有沟通陕西和四川的川陕公路,但是因为资金的缺乏以及时局的动荡,许多路段并未全线通车,川北地区近代工业的发展也就受限于地理交通的封锁。直到抗战爆发后,由于国家战略部署与工厂内迁,四川近代工业才真正发展起来,川北也迎来了工业发展的新时期。

第二,就川北的苛捐杂税与该区民众抗灾能力的关系来看,该区民众维持生存的能力日渐遭受侵蚀,承受灾害的能力大幅下降。

官府的苛捐杂税造成灾荒,三千年来不绝于史册,在民国时期也没有减弱。1933年5月25日的上海《晨报》记载道:“各县农家,以连岁灾荒......各县政府数年来遣征税员常到四乡村中,协同包绅,按亩提款。民众一时无钱付税,便被鞭笞。......曾击毙男女农民十数人,发生绝大惨案。” [2]78−79如此惨象只是当时苛捐杂税为祸的一个反映。川北地区的民众是脆弱环境下的脆弱人群,其承受灾害的能力本来就较川内其他地方更低,苛捐杂税对于该区民众的剥削则显得更为沉重。本就不丰裕的社会财富不能投入到社会的再生产中,反而用作军阀混战的军费,加速了该区社会生产力的萎缩,导致该区民众与社会维持生存能力的下降。

1937年前,四川曾有长达二十余年的军阀混战时期,战争频仍,军费无度,在财政支出中所占的比重极大,一时可谓“苛政猛于虎”。以1933年统计的四川军费来看,全川年耗军费由1926年的3 880.3万元上升到1934年的9 000万元,较之民国元年扩大15倍;仅二十一军的军费就由1928年的1 269.4万元上升到1933年的4 592.7万余元[4]147。当时四川的各路军阀为了扩军备战,巧立各种名目增加军费,主要手段有:预征田赋,兜售债券,设立收费关卡等。其一,在预征田赋上,南京国民政府制定的田赋征收办法是一年一征收,但在四川军阀混战时期可以实行一年八征,一般区县已经预征了50~60年,更有多至100年的。全省各地为此展开了多起反抗苛政的斗争。1933年二十四军在防区内开征1957、1958年度的田赋且预征年度无限延期,罗江开征1961年度田粮时,“该县农民千余人向县府抗议,捣毁征收机关,要求县长停征,县府紧闭大堂,由公安局、商会出面收拾” [4]142。即使在1936—1937年的大灾时期,对川北受灾区的田赋减免也仅是降到一年两征而已,如“广元、苍溪、昭化、剑阁、平武、江油、梓潼、彰明、会理、西昌等十三县,地方元气未复,将二十六年粮税军费,定为两征,分上下季征收” [19]。大灾之年,本就无法生存的民众还要承担沉重的赋税,灾民愈加难以存活。其二,在兜售债券方面,各路军阀更是用尽搜刮民财之法,1932-1933年刘湘的二十一军为筹集军费,发行各种库券和公债4 120万元,这些库券、公债的偿还时间最长达100个月,大多为50~60个月,最短为8个月[4]147。其三,由于四川军阀长期混战,防区划定犬牙交错,各地区间关卡林立,潼川到重庆的600里水路,沿途要经过4个防区,55个关卡[17]。直到1935年3月四川地方税局成立后,这种不利民生的苛政方得以废除,取缔了各地征收的非法税捐,“对各种应税货物,在出境或入境时进行一次性征税,运输途中不再重征” [4]162。

第三,川北政治势力错综复杂,社会环境缺乏稳定性,导致该区内灾防备、抵抗、救灾能力的不足。

政局的稳定关乎社会秩序的稳定。1937年前的川北是一个政治势力多元地区,红军、地方军阀、南京方面的势力盘根错节,成为多方政治势力博弈的地区。在此背景下,战争频仍,灾害不知,“四川于连年兵燹之后,继以空前旱灾,情形至为严重” [20]。一方面,当时四川地方军阀主要有刘湘、刘文辉、刘存厚、邓锡候、杨森、李家钰、田颂尧等。刘文辉因在中原大战期间响应冯玉祥、阎锡山倒蒋的“扩大会议”,南京方面主要采取倚重、支持刘湘统一全川的方略,在此背景下,1932-1933年爆发了四川军阀混战史上规模最大的“二刘之战”。此次大战遍及全川,给全省造成严重的破坏,川北因为地理位置的关键性,成为军阀争夺的重点区域。另一方面,川北当时也是川陕边区的组成部分,1932年12月至1935年4月,川陕苏区在四川和陕西两省接壤地区建立。川陕革命根据地在面积上仅次于中央苏区,有“纵横三千里,人口七百万”之称,面积有42 000多平方公里,在四川境内主要包括巴中、恩阳、长胜、南江、达县、广元、阆中、苍溪、仪陇等22县。红军所到之处,实行打土豪、分田地的政策,赢得了人民群众的热烈响应,在一定程度上解放了该区的社会生产力。红军带给川北地区的进步影响是值得肯定的,但是也要明白当时红军处在战时时期,缺乏稳定的社会环境来保证其行政措施有效实施。同时,战争是把双刃剑,红军扎根川北,该区必然成为四川军阀与之对抗的前沿阵地,社会环境缺乏稳定性,不利于防备、抵抗、救治灾害体系的建立。

4 结语综上所论,通过对1936—1937年四川大旱情下的川北区域与该区环境脆弱性的关联性研究,大体可以总结为以下三点。第一,1936—1937年四川之所以全省大旱,旱灾区面积蔓延如此之广,与当时长时期大范围内的气候干旱有很大关系。或者说,连年持续的干旱在四川酝酿与发酵,成为大旱灾形成的直接原因。从全国范围来讲,1937年广西、安徽、陕西、河南、贵州、宁夏、云南、山东、甘肃等省均发生大旱,四川的大旱灾只是当时全国旱灾的一部分。第二,川北成为1936—1937年四川旱情的重灾区,是该区自然环境与社会环境脆弱性的集中体现。川北地区多高原、山地,生态环境脆弱,受副热带高气压带与风带的影响,局部气候变化异常,干旱呈现连续性与连片性特征,该区内受灾民众与社会的维持生存能力渐趋弱化,难以承受更为严重的灾害侵扰。同时,进入民国以后,四川近代工业体系发展滞后,传统的农业经济仍占据着主导地位,民众的职业构成单一,求生方式单一且脆弱,在干旱之年不能自存。因为四川政局的特殊性,各军阀为争夺地盘疯狂搜刮民脂民膏,掠夺民财,加重了该区民众的生存负担;同时多方政治势力在该区角力、博弈,使该区缺乏一个稳定的发展环境。本次旱灾,全省除成都平原外无一幸免,除了成都平原有着良好的自然环境满足农业生产、水利设施较为健全等因素外,还与成都平原地处四川行政核心圈、社会秩序稳定、行政措施有效等息息相关。

环境的脆弱性是近几年研究灾害史的一个重要视角。灾之所以成为害,在于其对人类生产生活生存造成的影响,灾害的形成与自然、社会环境有着密切的关系,灾害的发展程度、救治力度也受限于自然和社会环境。川北成为旱情重灾区更能让人明确自然环境与社会环境在灾害中的作用是长期的、复杂的和决定性的。

| [1] | 国内劳工消息(五月份)[J]. 国际劳工通讯, 1937(6): 113-114. |

| [2] | 邓云特. 中国救荒史[M]. 北京: 商务印书馆, 2011. |

| [3] | 戴秀荣. 民国以来历次重要灾害纪要(1917-1939年)[G]. 民国档案, 1995(1): 1-6. |

| [4] | 四川省地方志编纂委员会. 四川省志·大事记述[M]. 成都: 四川科学技术出版社, 1999. |

| [5] | 川灾特辑: 廿五年受旱灾各县核减田赋详数[J]. 四川经济月刊, 1937(7): 13-14. |

| [6] | 四川省地方志编纂委员会. 四川省志·民政志[M]. 成都: 四川人民出版社, 1996: 266-267. |

| [7] | 黄仲英. 春荒后的四川旱灾[J]. 时代批判, 1936(7): 10–13. |

| [8] | 产业: 各地旱灾情形[J]. 四川月报, 1936(6): 117-118. |

| [9] | 任望男. 四川灾情专栏:四川旱灾之悲惨报告[J]. 中国公论(南京), 1937(9): 43–44. |

| [10] | 产业: 各县之旱灾(六则)[J]. 四川月报, 1934(2): 75-78. |

| [11] | 川灾特辑: 廿五年受旱灾各县核减田赋详数[J]. 四川经济月刊, 1937(4): 82-83. |

| [12] | 周仁贵. 短评:四川的旱灾[J]. 新世界, 1937, 10(8): 12–13. |

| [13] | 国内外医药界消息[J]. 光华医药杂志, 1937(7): 51. |

| [14] | 四川省地方志编纂委员会. 四川省志·地理志[M]. 成都: 成都地图出版社, 1996. |

| [15] | 四川省地方志编纂委员会. 四川省志·气象志[M]. 成都: 四川辞书出版社, 1995. |

| [16] | 四川省地方志编纂委员会. 四川省志·农业志[M]. 成都: 四川辞书出版社, 1996: 43. |

| [17] | 刘方健. 1937前四川近代工业发展迟滞的原因[J]. 财经科学, 1985(5): 51–58. |

| [18] | 张学君, 张莉红. 四川近代工业史[M]. 成都: 四川人民出版社, 1990: 212. |

| [19] | 各县减免粮税办法[J]. 四川经济月刊, 1937(6): 15. |

| [20] | 为四川灾民请命[J]. 中国公论(南京), 1937(3): 3. |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20