从20世纪30年代伊始,我国传统村落的研究历经80多年的历程,成果丰硕。专家学者逐渐打破了传统民居建筑单体研究的局限,向村落整体分析和社会文化方面拓展,传统村落的类型、功能、运行模式以及不同传统村落之间的比较等专题研究应运而生,涉及历史地理学、建筑学、考古学等跨学科的多角度综合研究成果也陆续出现。当前,学术界不乏我国或区域传统村落空间分布或空间结构的研究成果,如:刘大均、胡静等运用空间分析法,探究了中国传统村落的空间分布格局[1];何峰分析了湘南汉族传统村落空间形态从形成、发展、繁荣到衰落的过程,并提出新形式下传统村落空间形态的适应性对策[2]。针对羌族传统村落,曹怀经分析了羌寨各层空间的不同功能[3];四川省建设委员会等通过图文展示了羌族传统村落的空间布局形式[4];张青、全惠民探究了五层羌族传统民居的不同功能与形式[5];罗丹青、李路通过羌、汉传统民居院落空间的对比,归纳了羌族民居院落的特征[6],等等。但是,上述涉及羌族传统民居的研究成果主要关注羌族传统民居的形式与功能,针对整个羌族传统村落空间分布的研究则有待进一步深入。有鉴于此,本文拟通过对羌族传统村落相关资料的整理与实地考察,就其地理分布与空间结构进行探析,尝试对羌族传统村落展开多角度研究。

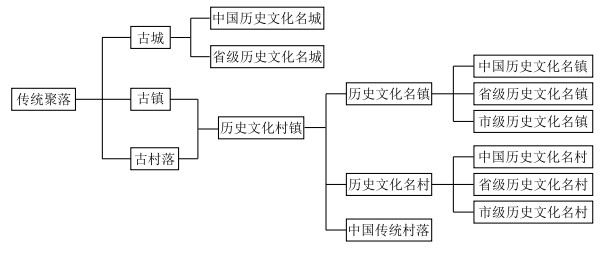

1 羌族传统村落概况 1.1 羌族传统村落的概念和内涵传统聚落又称为历史文化聚落,是指“在历史时期形成的、保留有明显的历史文化特征且历史风貌相对完整的古城、古镇、古村落。”[7]传统聚落包括城、乡两种聚落类型,其中城市聚落包括古城与古镇,而乡村聚落则主要指古村落,传统村落保护和发展委员会于2012年第一次会议上改称“古村落”为“传统村落”,因此,传统村落是传统聚落的重要组成部分。

由图 1[8]可见,随着传统聚落体系的层层划分,传统村落成为承载传统居住文化最基本的聚落。2014年,住建部、文化部、财政部三部门联合下发的《关于开展传统村落调查的通知》中明申了传统村落的定义:“传统村落是指村落形成较早,拥有较丰富的传统资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值,应予以保护的村落。”①许多国家级的传统村落也被评上了历史文化名村,历史文化名村虽与中国传统村落属同一层级,但历史文化名村比中国传统村落更能彰显村落厚重的历史文化底蕴,且有更多机会获得保护和建设资金,是历史文化村落建筑遗存更为出类拔萃的典型代表。

|

| 图1 我国传统聚落体系 |

①2014年4月16日,住房与城乡建设部、文化部、财政部下发文件《关于开展传统村落调查的通知》。

羌族传统村落是指具有传统村落特征,由羌民建造、居住,进行生活、生产的村落,属于传统聚落中“文物保存丰富、历史建筑集中成片、保留着传统格局和历史风貌、能够集中反映羌族地区建筑的文化特色与民族特色”的村落。川西高原地区的气候、地形、土壤、水资源、交通、物产等都是影响羌族传统村落形成和发展的主要因素。羌族传统村落适应它所在地域的自然环境,呈现羌区的本土化特征,并从政治、经济、文化、民俗等不同方面记录了它产生及经历时代的信息。羌族传统村落不仅蕴含着羌族所在地区的区域文化以及风土人情,而且沉淀着羌区独特的自然与人文情怀,是当地羌民利用长期生产、生活所积累的科学技术知识及经验,通过勤劳和智慧创造的适应自然、改造自然的伟大成果,也是中国建筑文化的重要历史遗存,因此具有很高的保护与传承价值。

1.2 羌族传统村落入选各级传统村落名录概况自2012年我国住建部、文化部、财政部联合设置了“中国传统村落”的评定至今,数十个羌族传统村落入选《中国传统村落名录》,成为国家级的传统村落。四川省也在国家的支持与影响下,多次对有历史价值的羌族传统村落进行考察,评选了许多有历史与保护价值的省级羌族传统村落。目前为止,整个阿坝藏羌自治州以及绵阳市北川羌族自治县境内羌族居住区中羌族传统村落入选国家级、省级各项传统村落情况如下(表 1、表 2):

| 表1 羌族传统村落入选《中国传统村落名录》与中国历史文化名村一览表 |

| 表2 羌族传统村落入选省级传统村落名录及历史文化名村一览表 |

由表 1、表 2可知,无论是国家级的羌族传统村落还是省级的羌族传统村落,数量均十分稀少。就岷江上游山区羌、藏传统聚落而言,西南科技大学的王青教授等人统计过这一地区羌、藏聚落的个数,其中羌族聚落有667个,藏族聚落则有834个[9]羌族这个历史悠久的民族,通过上千年的民族杂居、融合,许多民族中都流有他们的血液,在中国历史上产生了非常重要的影响,现仅存在于川西高原的羌族传统村落,是我们研究羌族建筑文化尚存的不可多得的羌民聚居物质形态和非物质形态文化遗产的结合体,它历经久远年代,不仅保留了历史进程中羌族村落的建筑环境、建筑风貌、村落选址等,而且经过不断修缮乃至更新,至今仍为当地的羌民服务,因此具有较高的历史、文化、科学、社会价值,加之其数量较少,其民族传承价值的重要性更是不言而喻。

2 羌族传统村落的地域空间分布羌族传统村落的建造,既体现了古代羌民对自然的深刻认识与合理改造,又反映了他们对生计空间自然环境各要素的把握与合理布局。羌族传统村落所在区域由于地理位置特殊、地形复杂、人口分布不均,地域发展非常不平衡,反映到羌族传统村落的地域空间结构上,就呈现为村落体系内部羌寨排列、分布、组合的地域差异性与不平衡性。由于地理基础是导致羌族传统村落平面分布与立体布局差异的根源,因此,羌族传统村落的地域空间结构具有地理分布与空间结构分布两大特征。

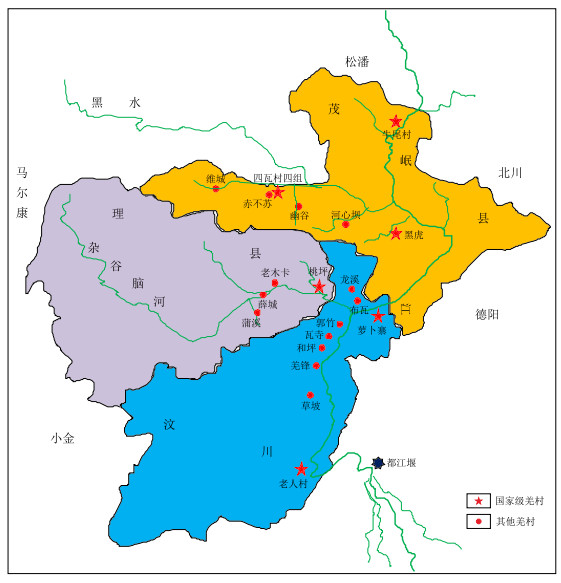

受历史因素的影响,现存的羌族传统村落均位于四川省阿坝藏族羌族自治州境内的汶川县、茂县、理县、松潘县以及绵阳的北川羌族自治县等行政区划内,以阿坝藏羌自治州境内的茂、理、汶三县为主,分布如图 2①:

|

| 图2 羌族传统村落分布示意图 |

①底图来源于中国羌族博物馆,图中既包含入选国家级和省级传统村落名录以及历史文化名村的传统羌寨,又包括部分没有参选的普通羌族村落。

羌民一般聚族而居,一座羌寨聚居上百户或数十户、几户羌民不等。由于岷江上游地处高山河谷,《后汉书·西南夷传》中就有羌族“依山居止,垒石为室”[10]的记载,因此,受自然地理环境的影响,“西南的一些少数民族,特别是氐羌系统一些民族的民居,主要是从洞穴居发展而来”[11]。为避战祸,羌族先民选址前是悬崖峭壁、后是高山且视野开阔、易守难攻的半山或高山建立村寨;出于生产、生活、安全性等因素考虑,现存羌族传统村落亦选址于河谷、山腰和高半山地带,依山傍水,方便耕牧。分布于半山腰或高半山的羌寨于山腰顺着山的走势呈带状或块状分布,如黑虎羌寨;一些坐落于河谷的羌寨则呈片状分布于马路边,如羌人谷。

羌族传统村落的地域空间结构指的是村落体系内各个村落在空间上的分布、联系以及它们的组合状态,其本质是羌族传统村落所在地域范围中社会物质与经济实体——村落的空间立体布局,它也体现着羌族“地域经济结构、社会结构与自然环境对地域中心的空间作用结果”[12]。

羌寨的发展最能体现其空间结构分布。如松潘县的羌寨,多数传统住宅为建于明清时期、用不规则石块和泥浆建成的石碉楼,民国时期的传统建筑为石墙砌成的平顶楼房,解放后多流行石木结构的二、三层楼房;又如理县的羌族传统住宅外形多为堡垒式,以片石和黄泥筑墙,室内两层或三层空间。寨中居民民族成分较为单一,几乎全是羌民。每个寨中都有碉楼,以防御为主。碉楼高于民居,视野开阔,可观察远处敌人的动向,有助于寨中羌民及时备战自保,有很强的军事性,也有些碉楼附带居住功能[13]。

3 羌族传统村落的地理分布特征羌族传统村落位于川西高原,地理位置独特,地形地势条件有限,受地理环境的影响,具有自身独特的地理分布特征。

3.1 分布相对集中受历史上战乱的影响,加之社会发展促进民族的融合,现存的唯一一支羌族部落主要分布于四川省阿坝州与绵阳市境内,因此,现存的羌族传统村落主要聚居于四川省阿坝州所辖的茂县、汶川县、理县、松潘县以及绵阳市辖下的北川羌族自治县等行政区划内。另有一些羌民散居在阿坝州的南坪县、马尔康县境内。以南坪县为例:据统计,1982年南坪县有羌族159人,占南坪县总人口的0.32%,除城关镇85人、黑河乡18人居住外,其余羌人则1至10人不等散居在各个乡中[14]。由此不难判断,这些地区的羌族传统村落分布数量较少,但总体而言,羌族传统村落分布相对集中。

3.2 呈块状或条带状分布受地形条件的限制,羌族传统村落只能在高山峡谷中择地形相对平坦的地带为址,因此呈现出块状或条带状的分布特征。

3.2.1 呈块状分布受高深峡谷地形地貌以及交通条件的影响,羌族传统村落之间分布相对独立,每个传统村落自成一个块状分布,彼此交通不便,传统村落内羌民自给自足。由于羌寨规模的影响,块状分布的各个羌族传统村落所占区域又呈现出大小不一的特点。一些规模较大的羌族传统村落,如桃坪羌寨、萝卜寨等所占区域范围较大,属大块状的羌族传统村落,反之则属小块状的羌族传统村落。在羌族传统村落内部,以萝卜寨村为例,村寨建于高山顶上,寨中民居择山顶平地呈块状分布。

3.2.2 呈条带状分布由于羌族传统村落大多沿河流分布,就整个羌族传统村落体系而言,其呈条带状分布的特征尤为明显,如萝卜寨、郭竹、瓦寺、和坪、羌锋村等羌寨就由北向南呈带状沿岷江分布,而桃坪、通化、老木卡寨也由东向西呈带状沿杂谷脑河分布。就羌族传统村落内部羌族民居建筑而言,以黑虎羌寨为例,黑虎羌寨位于高半山,寨中民居沿山体亦呈条带状分布。

3.3 主要沿河流一线展开,干流密集支流稀疏作为羌民生产、生活所在地的羌族传统村落,无论是用水还是交通,都离不开河流,河流可谓是羌族传统村落赖以生存和发展的生命线,因此,羌族传统村落的分布与岷江上游的水系分布紧密相连。水系发达的岷江上游及杂谷脑河干流流域是羌族传统村落分布最为集中的地区,其他支流水源较小,羌族传统村落分布也相对较少。

就目前羌族传统村落的分布密度而言,羌族传统村落体系内村落呈现出干流密集而支流稀疏的地理分布特征。从羌族传统村落的分布来看,面积较大、人口较多的羌族传统村落大多数沿河流干流分布,如:羌锋村、萝卜寨等传统村落沿岷江干流分布,而桃坪羌寨、老木卡寨等传统村落则沿岷江支流杂谷脑河分布。虽然由于国家各项政策的帮扶推动,羌族传统村落进入经济社会发展的新时期,但是,其地理分布干流密集而支流稀疏的格局基本上没有改变。

3.4 海拔上呈“高密低疏”垂直分布地处高山峡谷林立的岷江上游地区的羌族传统村落,大多分布于海拔1400米至2800米左右的干旱河谷的半山或高半山地带,如汶川县的羌民族就大多居住于高山和半山一带,其最出名的萝卜寨羌村就屹立于高山之巅,素有“云朵上的街市、古羌王的遗都”之称。理县的羌民住宅也主要分布于“高山、半山或河谷地带有饮水和便于生产的地方”[15]750。黑水县的羌民居住也“以高山、半山为多,少数居住河坝”[16]。亦有在山脚位于公路沿线的羌族传统村落,如羌人谷等,但其分布数量相对较少,因此,整个羌族传统村落呈现出“高密低疏”的垂直分布特征。但受气温、土壤、耕地面积、交通等条件的差异影响,传统村落中羌民的数量随着村落海拔的升高而递减[9]。

4 羌族传统村落的空间结构特征川西高原高山深谷林立,地形复杂,地理环境特殊,这给羌族传统村落的平面布局带来很大困难,但是勤劳智慧的羌族人民通过精心的构思,因地制宜,就地取材,充分发挥山区地形环境优势,将不利的地形因素转化为独具特色的建筑形式,建造出影响深远的羌族传统村落[17]。受所在地区高山深谷特殊地形地势的限制,羌族传统村落整体与内部都呈现出独特的地域空间结构特征。

4.1 数量不多、范围较小羌族传统村落主要集中在阿坝藏族羌族自治州以及绵阳市地区,总的来说,分布较为集中,范围不广,且规模较大、保存较好的村落如桃坪羌寨、萝卜寨等,不超过十个,大多数是规模小、人口少的小型村落。

4.2 职能单一、规模不大羌族传统村落的规模较小,即使是国家级的传统村落,面积也十分有限,人口更是多则上千人,少则数十人。村落的职能也比较单一,规模大、较有名的传统村落目前以发展旅游业和服务业来增加村落中羌民的收入,如桃坪羌寨、萝卜寨等;小型村落则以农牧业为主,依据自身条件优势或营其他行业,因人口、交通、地理环境等各方面条件有限,尚不能达到多种职能兼顾,职能较为单一。

4.3 规模与村落人口密度呈正比由于地理位置、经济发展水平、传统村落规模、知名度、交通等因素的影响,羌族传统村落中羌民的人口数量分布非常不平衡。以汶川县为例,作为汶川羌族所在地区最大的羌族传统村落——萝卜寨,全村仅204户,共一千余人。最为常见的是几十户或十余户组成的中、小村寨[18],汶川羌族传统村落的人口数量和村落规模可想而知。理县的羌民也是“一般由十多户至五十多户聚居为一个寨子”[15]750。黑水县羌民的居住较为集中,“几户、几十户,多则一、二百户组成一个寨子”[16]601。近年来,萝卜寨村依靠发展旅游业大大提高了自身的知名度,村落的整体发展水平因旅游业的带动有了较大的提高,村中羌民的生活条件也得到相当程度的改善。与之类似的羌族传统村寨还有桃坪羌寨、黑虎羌寨等。总而言之,规模较大、旅游知名度高、经济发展水平高的羌族传统村落中羌民的数量相对较多,反之,规模小、旅游发展潜力低、经济发展水平较差的羌寨中羌民的人口密度相对较低。

4.4 村落之间的联系有待加强受高山深谷地理环境的影响,羌族虽有着自己的语言,但不同羌族传统村落中羌民会出现同说羌语却无法交流的状况。羌语属于汉藏语系藏缅语族羌语支,分南北两大方言,南部方言能够通过声调变化区别词义和形态,北部方言则没有声调但复辅音韵尾丰富,二者词汇虽大致相同,但同源词占比较少,因此沟通困难。在对萝卜寨、黑虎羌寨等羌族传统村落的实地考察过程中,许多60岁以上的羌族老人都表示难以与离他们稍远的其他羌村中的羌民进行羌语交流。而今,南部地区老、壮年人还会用羌语交流,青少年则会讲羌语者越来越少,北部以及偏僻山区,羌语则在广泛使用。地理环境加上交通不便,阻碍了不同羌族传统村落中羌民的交流往来,继而导致了羌族传统村落间联系的减少,因此,羌族传统村落之间的联系尚待加强。

5 结语明了羌族传统村落的地理分布特征与空间结构特征,有利于国家和地方政府在保护羌族传统村落的过程中,深入开展羌族传统村落人居环境的改善工作,采取因地制宜、重点扶持的保护措施,整合项目资金,开发、提升羌族传统村落的保护技术,完成羌族传统村落的修复与保护。在提高羌族传统村落的生态质量,建设特色村落以吸引游客,促进其旅游业发展的同时,努力保持羌族传统村落的韵味,突出其民居建筑特色,完善传统村落规划体系,打造羌族特色传统村落。

| [1] | 刘大均, 胡静, 陈君子, 等. 中国传统村落的空间分布格局研究[J]. 中国人口、资源与环境, 2014(4): 157–162. |

| [2] | 何峰. 湘南汉族传统村落空间形态演变机制与适应性研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10532-1013347968.htm |

| [3] | 曹怀经. 羌族居住文化概观[M]//陆元鼎. 中国传统民居与文化——中国民居第二次学术会议论文集. 北京: 中国建筑工业出版社, 1992: 65-76. |

| [4] | 四川省建设委员会, 等. 四川民居·附传统建筑装修图集[M]. 成都: 四川人民出版社, 1996: 178-188. |

| [5] | 张青, 全惠民. 桃坪羌寨聚落景观与民居空间分析[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2002(3): 293–296. |

| [6] | 罗丹青, 李路. 四川羌族民居的院落空间[J]. 华中建筑, 2009(11): 153–155. DOI:10.3969/j.issn.1003-739X.2009.11.047 |

| [7] | 刘沛林. 中国传统聚落景观基因图谱的构建与应用研究[D]. 北京: 北京大学, 2011. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10001-1011284507.htm |

| [8] | 熊梅, 周宏伟. 西北地区历史文化村镇研究述评[J]. 中国社会经济史研究, 2015(1): 72. |

| [9] | 王青, 石敏球, 郭亚琳, 等. 岷江上游山区聚落生态位垂直分异研究[J]. 地理学报, 2013(11): 1559–1565. DOI:10.11821/dlxb201311011 |

| [10] | 范晔. 后汉书[M]. 北京: 中华书局, 2003: 2858. |

| [11] | 蓝勇. 西南历史文化地理[M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 2001: 362. |

| [12] | 顾朝林. 中国城镇体系历史现状展望[M]. 南京: 南京大学出版社, 1988: 138. |

| [13] | 松潘县志编纂委员会. 松潘县志[M]. 北京: 民族出版社, 1999: 824. |

| [14] | 南坪县地方志编纂委员会. 南坪县志[M]. 北京: 民族出版社, 1994: 174. |

| [15] | 理县志编纂委员会. 理县志[M]. 成都: 四川民族出版社, 1997. |

| [16] | 黑水县地方志编纂委员会. 黑水县志[M]. 成都: 四川民族出版社, 1993. |

| [17] | 庄裕光. 巴蜀民居源流初探[J]. 中华文化论坛, 1994(4): 81. |

| [18] | 李嘉. 汶川县志[M]. 成都: 四川出版集团巴蜀书社, 2007: 604. |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19