b. 西南石油大学 石油天然气经济与区域可持续发展研究所, 四川 成都 610500

b. Oil and Gas Economics and Regional Sustainable Development Institute, Southwest Petroleum University, Chengdu Sichuan, 610500, China

习近平主席自十八大以来的重要讲话中,涉及青少年的讲话和文章接近70篇,对青少年社会责任的论述体现出浓郁的伦理精神和丰富的伦理色彩[1],由此可见青少年的伦理道德教育的重要性。在现实社会,伦理道德一直承担着维系社会存续和发展的基本纽带作用,是社会文化的主要内容,是人类的一种特殊的管理活动和方式[2]。无论哪种形态的社会制度都离不开伦理道德的指引和规范,我国的伦理道德教育更是从政治认同走向了社会认同[3]。

目前,网络技术的广泛应用使实存的物理空间转化成为数字化的符号世界,改变了人们的人际交往方式,网络的双重社会效应对传统的伦理道德观影响越来越显著[4]。大学生是网络社会的主体力量,在大学校园中呈现出独特的高校网络文化[5],并在其中共享与传递网络价值取向,他们的伦理道德观无疑会受到网络和现实社会的双重影响。同时作为即将走入社会,逐渐承担起社会建设主力的群体,他们的伦理道德观的形成和发展更是和整个社会存续发展密切相关。然而,网络社会与现实社会不同的特性导致大学生表现出来的伦理道德标准是有所差异的,因此,大学生网络伦理道德教育也是有别于现实社会的伦理道德教育,只有正视两者的差异,才能更好地完成大学生伦理道德教育工作。

网络社会的开放性、虚拟性和多元性使人们在其中的言行举止与其在现实中的表现不完全一致,如在网络上语言激烈善于表达自己观点的人在现实中可能沉默寡言,在网络上仗义执言的人在现实中可能不会“多管闲事”,等等。人们会不同程度地按照自己的构想在网络中扮演自己设定的网络角色[6]。这些客观存在的现象表明:人们在网络社会和现实社会中所奉行的伦理道德观是不一致的。但是,二者到底存在怎样的差异?目前为止,这方面的实证研究尚嫌薄弱,还需进一步深入研究。笔者选取西南石油大学经济管理学院大学生作为研究对象,采用问卷调查的研究方法,试图分析大学生在网络社会与现实社会中的伦理道德基本德目认同程度的差异,以便为进一步加强高校大学生伦理道德教育提供理论支持。

1 研究的理论基础 1.1 伦理、道德与网络伦理“伦,辈也,从人,仑声,一曰道也”,“理,治玉也,从玉,里声” [7]。“伦理”二字一般连用,原意是事物的伦类条理,现多用于描述人与人相处的道理,即在人类社会与关系中始终坚持正当行为的道理。伦理和道德紧密关联,却同时存在着差异。通常来讲,伦理是针对人类社会中人际关系的内在秩序进行探索,道德是针对个人体现伦理规范的主体与精神意义进行探索,从具体行为及其目标着眼,两者没有根本性差异。个体道德只有通过社会实践才能成为社会伦理,社会伦理只有通过个人修养才能成为个体道德[8]。伦理的概念有时可以和道德互相置换,伦理学归根结底是研究道德现象的学说,其道德基础立足于我们的现实社会之上[9]。

网络伦理是人们通过电子信息网络进行社会交往而出现的道德关系,是人们在网络空间中的行为应遵守的道德规范和准则[10],是在网络信息活动中被普遍认同的道德观念和应遵守的道德标准[11]。网络伦理与现实生活中的既有伦理之间的关系尤其值得我们重视,一方面,既有伦理作为人类社会诞生以来一直存在的伦理标准,无疑对新生网络伦理的基本框架起着决定性的作用;另一方面,在网络空间中,人的社会角色和道德责任摆脱了诸如邻里角色、现实直观角色等物理实在中制约人们的伦理道德环境,而在超地域的范围内发挥更大的社会作用[12],这意味着现实生活中的既有伦理并不完全适用于网络社会,网络伦理的道德基础应该是建立在网络社会基础上而不是现实社会之上[9]。

1.2 伦理道德观基本德目无论是现实中的既有伦理还是网络社会中的网络伦理,总是通过一定的德目(明示德育之目的者[13])表现出来的。伦理道德条目,简称为德目,是一定社会条件下对人类伦理道德生活的经验概括,同时也是根据自身控制和发展需要,人类社会对个体行为所做的应然规定[14]。如果说伦理道德是一个庞大的理论体系,那么德目就是将这个理论体系联结起来的关键概念。对伦理道德观基本德目的探讨,从古至今从外到中都从未停止过。中国古代儒学将“仁、义、礼、智、信”等作为伦理道德的基本德目,兼备了个人心性品德与人伦关系规范的双重特点[15]。柏拉图将人类的基本伦理道德概括为“智慧、勇敢、公正、节制”,并将其作为城邦公民应推崇的精神品质[16];奥古斯丁归纳了“信仰、仁爱、希望、节制、审慎、公正、坚毅”等七德目;卢梭则认为“自由”是最重要德性的德目;亚里士多德在自己的伦理学著作中反复论述的德目有“勇敢、节制、慷慨、大度、公正、明智、体谅、友爱、谨慎、真诚等”。英国学者莱基将德目分为四类:第一类为严肃的德目,如庄敬、虔诚、刚正等;第二类为壮烈的德目,如勇敢、牺牲、忠烈、义侠、坚毅等;第三类为温和的德目,如仁慈、谦虚、礼貌、宽和等;第四类为实用的德目,如勤劳、节约、信用、坚韧等[17]。

今天,结合网络社会对现实社会的影响,我国学者周兴茂和丁益认为“爱国、诚信、公正、慎独”四个德目最为重要[14];刘俊英和刘平特别强调“慎独”与“己所不欲,勿施于人” [10];田旭明认为网络伦理除了要遵循现实世界中的一般道义(如以人为本、仁爱、和谐等),还应该遵循网络信息共享、网络信息无污染与无害、网络资源优化配置、网络与现实社会和谐互动等基本规范[18];李晓红等认为网络主体追求最高的也是最终的德目是“善”,网络主体只有坚信“诚信”方能不轻易产生缺德的网络行为,且“责任”和“慎独”也同样是网络伦理的基本德目,网络主体只要心怀“责任”就能及时纠正自己的行为,而“慎独”则迎合了网络空间隐匿性的伦理诉求,有利于网络和谐秩序的构建,是走向最终“善”的最好方法[19]。美国学者理查德·斯皮内洛则总结出“自主、公正、不伤害、有利”等网络空间的基本伦理道德要求[20],曾任美国教育部长的威廉·贝内特推崇9种核心德目,即“同情、责任、友谊、工作、勇气、毅力、诚实、忠诚、自律” [21]。

笔者选取了14个常见且被诸多学者认同的基本德目对被调查者进行调查,这14个基本德目为:公正、慎独、诚信、互助互利、爱国、自主、不伤害、勇敢、节制、智慧、礼貌、平等、尊重、自律。

2 研究方法 2.1 问卷设计与发放笔者采用问卷调查的研究方法,试图对网络社会与现实社会的伦理道德基本德目进行对比与分析。完成问卷设计后,研究小组进行了预调查(35人),以确定问卷的可操作性,并通过预调查结果,对相关题项进行了一定修改。

鉴于大一新生对大学生活有一定的迷惘期和适应期,因此本研究主要选取西南石油大学经济管理学院大二及以上年级的大学生为研究对象,总共发放问卷200份,回收196份,有效问卷190份,回收率为98%。

2.2 样本基本情况从有效问卷的统计情况来看,男生共计67人,占35.26%,女生共计123人,占64.74%;大二占23.14%,大三占44.21%,大四占32.63%。调查发现,97.89%的被调查者表示每天都会使用网络,仅2.11%表示不是每天都使用网络;35.26%的被调查者表示从小学就已经开始使用网络,43.16%表示从初中开始使用网络,21.05%表示从高中开始使用网络,仅0.53%表示从大学开始使用网络;网龄超4年以上者达到88.95%,在2~4年之间的为9.47%,在1~2年之间的为1.58%;每天上网超过4小时以上者达到17.37%,在2~4小时之间者为46.84%,在1~2小时之间者为32.11%,仅3.68%被调查者表示不足1小时。

在回答“在你印象中,你上网时间最长的一次达到多久?”这一题项中,2.63%的被调查者表示超过了24小时,8.95%表示在16~24小时之间,9.47%表示在12~16小时之间,31.58%表示在8~12小时之间,38.95%表示在4~8小时之间,8.42%表示不到4小时。从这一题项的回答结果来看,绝大部分的大学生对网络还是有一定的自制能力。

在回答“你上网做得最多的事情是什么?”这一题项时,57.37%的被调查者表示是娱乐(电影、小说或者游戏等),32.11%表示是聊天(QQ、微信等),3.68%表示是泡论坛,3.16%表示是关注新闻,2.11%表示是查阅资料,1.58%的表示在做其他事情。从这一题项的回答结果来看,大部分在校大学生上网都在做与娱乐相关的活动,如看电影、看网络小说、玩游戏以及聊天等等,那么从这些娱乐项目中体现出的伦理道德观无疑会对大学生本身的伦理道德观形成造成重要影响。

总之,从统计的样本基本情况来看,在被调查者的生活中,网络已然成为不可分割的部分,且对网络社会交往情况熟悉,符合本研究的目的。

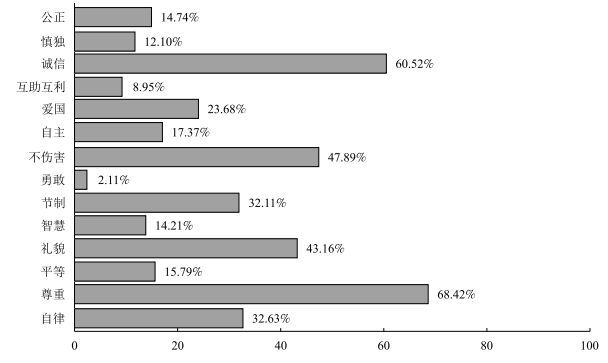

3 研究结果 3.1 网络社会交往中伦理道德基本德目的认同情况通过对有关文献的整理,本研究选取了14个常见的基本德目对被调查者进行调查(图 1),要求被调查者在这14个基本德目中选出最重要的4个基本德目,涉及题项为“在网络社会交往过程中,包括QQ、微博、微信、论坛和游戏等等,你认为下列哪些行为准则是最重要的?请选择出你认为最重要的4项”。其中,尊重、诚信、不伤害、礼貌这4个基本德目获得最重要的认同,分别具有68.42%、60.52%、47.89%和43.16%的支持率。

|

| 图1 网络社会中的伦理道德基本德目认同程度统计图 |

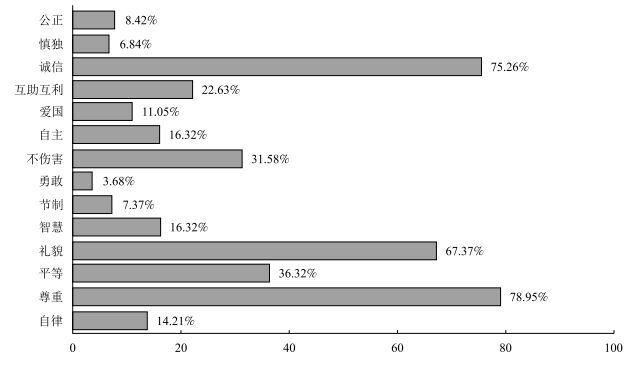

笔者选取同样的14个常见的基本德目对被调查者进行现实社会交往中伦理道德基本德目的认同情况调查,涉及题项为“在现实社会交往过程中,包括与父母、朋友、同学、老师和陌生人等等,你认为下列哪些行为准则是最重要的?请选择出你认为最重要的4项。”图 2为现实社会中的伦理道德基本德目认同程度统计结果。其中,尊重、诚信、礼貌、平等这4个基本德目获得最重要的认同,分别具有78.95%、75.26%、67.37%、36.32%的支持率。

|

| 图2 现实社会中的伦理道德基本德目认同程度统计图 |

从调查统计结果来看,绝大多数被调查者认为在网络社会交往过程中和在现实社会交往过程中遵循的最重要的基本德目是有差异的,实际上仅13位被调查者(占6.84%)认为两者是完全一致的(表 1)。

| 表1 网络与现实社会中基本德目支持率比较 |

从网络社会和现实社会中伦理道德基本德目认同程度最高的前四项基本德目的统计结果来看,“尊重”、“诚信”、“礼貌”这三项基本德目在两者中都获得高认同度,这说明大学生认为无论在网络社会还是现实社会交往过程中,“尊重”、“诚信”、“礼貌”都应该是最受到关注的美德。其中,被调查者认为“不伤害”在网络社会交往中更重要,而“平等”在现实社会交往中更重要,这一差异与网络社会特点和大学生自身特点是相符合的。网络社会是一个虚拟的社会,在丰富与方便人们生活的同时,谣言、侵犯个人隐私以及“娱乐至死”的倾向等也同样困扰着使用者。近年来,大学生因网络上当受骗甚至失去生命的事件时有发生,这些无疑都对大学生造成了冲击,认为在网络社会中除了尊重、诚信和礼貌,“不伤害”理应更重要,更应该得到遵循,方能让网络中的伤害事件减少;在现实社会中,大学生是一个需要学会独立于原来家庭并准备融入社会中的群体,一直在为用自己所学到社会中施展拳脚做准备,所以对社会上某些不公平的现象特别敏感,如富二代官二代们早早通过某些渠道占据“好工作”、“好岗位”的现象,大学生从骨子里追求平等,希望能得到平等的对待和平等的机会,因此在现实中他们更看重“平等”。

从对网络社会交往过程中的基本德目认同程度统计结果来看,“自律”与“节制”也颇受被调查者们的重视,分别得到32.63%和32.11%的支持率。这一现象说明大学生虽然是网络社会的主力,每天都会使用网络,但理性对待网络的态度也越来越被大学生所认同。

从对现实社会交往过程中的基本德目认同程度统计结果来看,“互助互利”亦受到被调查者们的重视,得到了22.63%的支持率,远超过该基本德目在网络社会交往中的支持率(8.95%)。这一现象说明大学生在现实中更看重行为所反馈回来的结果,希望自己的行为既能有利于自己又同时对他人有帮助。而在网络社会中,网络的虚拟性与开放性可使大学生畅所欲言,做自己想做的事情,但网络的无序性与娱乐性常常使大学生对自己的行为难以正确地判断可能引发的结果,大学生较为清楚这样的客观实际情况,因此对自己在网络中的行为可能更看重行为的过程而不是结果,这就导致在网络社会中“互助互利”的行为准则受到了一定程度的忽略。

“爱国”这一基本德目的认同程度统计结果则呈现出相反的情况,在网络社会交往中受到重视(23.68%),在现实社会交往中仅得到11.05%的支持率。究其原因,在网络社会中,大学生可以无障碍地获知来自各国的信息,尤其是影视作品和游戏等都有可能来自各个国家,这些产品不可避免地会带有创作者的政治倾向,如某款曾广受欢迎的来自美国的游戏中就出现将钓鱼岛纳入日本版图的情况,因此被调查者认为在网络社会中更应该重视“爱国”,鲜明地表达自己的政治观点并维护祖国的利益;在现实社会中,并不是说爱国不重要,而是限于自身实际情况,大多数大学生没有机会去接触、去表达鲜明的政治观点,“爱国”这一基本德目常被具体化为自身的修养,如尊重他人、做人诚信和互助友爱等等,所以在现实社会中的支持率反而要低些。

“自主”这一基本德目在网络社会交往中和在现实社会交往中得到大学生的支持率较为相近,前者为17.37%,后者为16.32%,处于所调查基本德目项的中间位置。“自主”是指行为人按照自己意愿行事,如自由表达意志、独立做出决定、自行推进行动进程、自我控制学习过程等等。对于曾经经历过各种大考小考的大学生,他们实际上已经养成一套适合自己的学习习惯和生活习惯,这些特性已根植于自己的生活中,成为最基本的行为准则,无论是在网络社会交往过程中还是在现实社会交往过程中都一样地体现在自己的行为习惯中,所以“自主”这一基本德目得到了相近的支持率,且支持率不靠前,处于中间位置。

但是,调查结果显示,“慎独”这一基本德目支持率较低,在网络社会交往中得到12.10%的支持率,在现实社会交往中仅得到6.84%的支持率。这一调查情况说明在大学生眼里,“慎独”这一基本德目并没有得到充分的重视,但这两个数据的差异也说明大学生认为在网络社会交往过程中“慎独”更为重要。“慎独”是指自己独自一人时也能自觉控制自己的欲望,遵守道德规范。网络社会交往过程常常体现为藏匿性,比如在各种论坛上,人们都是藏在化名后面发表各自言论,这就犹如带上了一层厚厚的面具,似乎没人认识自己,似乎不需要为自己的言行负责,在这种情况下,“慎独”对网络和谐秩序的构建就显得特别重要。

另外,在所调查的14项基本德目中,“勇敢”在网络社会和现实社会交往中所得到的支持率都最低,这一调查结果实际上和社会发展现状以及大学生生活状态是相契合的。目前我国处于和平时期,绝大部分人都处于按部就班的生活状态,在大学生活这一阶段,尚没有机会充分接触社会,他们的生活更是“教室—寝室—食堂”的三点一线式,很少有机会需要和展示勇气,因此,“勇敢”这一基本德目在他们眼里的重视程度低于其他基本德目。

4 研究启示 4.1 客观认识大学生网络伦理道德教育和现实社会伦理道德教育存在的差异大学生的伦理道德教育直接关系社会未来的发展。目前大学生伦理道德教育已出现一种新的趋势,由传统的现实社会伦理道德教育和网络伦理道德教育构成,但二者又存在着明显的差异。本研究发现的两者基本德目的差异就已经充分说明了这种情况。大学生在现实社会交往中和在网络社会交往中最认同的前4项基本德目存在差异,对同一基本德目在现实社会交往中和在网络社会交往中也认为具有不同的重要性,表明传统的大学生现实社会伦理道德教育内容已经不能完全适用于网络伦理道德教育,我们必须客观认知到这种差异,方能采取有效的伦理道德教育措施。

4.2 丰富大学生伦理道德教育的有效实施途径网络伦理道德是人们通过电子信息网络进行社会交往过程时体现出来的道德关系,因此它必须与信息技术的实用过程紧密联系在一起,这显著不同于传统的现实社会伦理道德教育,因此,丰富大学生伦理道德教育有效实施途径就成为了必然。

我国传统的现实社会伦理道德教育主要采用讲授方式,与信息技术的实用过程几乎没有紧密联系,这显然不能满足大学生网络伦理道德教育的需求。在大学生网络伦理道德教育过程中,不仅应该结合传统的伦理道德教育方式,还应该引入大学生在网络活动中所遇到的真实案例(如学生们常常使用的一款游戏,在校园网上表现出的某种行为,造成社会热烈关注的某网络现象,等等),通过老师和学生的共同讨论来达到教学目的。除此之外,还应该将其他涉及信息技术的课程融入网络伦理教育的教学内容中,例如,如何正确使用信息技术,国家网络法律法规的普及,等等。

4.3 针对不同的基本德目采取不同的教育方式研究结果显示,在网络社会和现实社会交往过程中,大学生对不同的基本德目认同程度是具有差异的,如“不伤害”被认为在网络社会交往中更为重要,那么我们可以根据这一实际情况,关联于网络来进行这一基本德目的教育,例如,列举在网络社会中已出现的各种“伤害”事件与后果;讨论在网络社会中“不伤害”的基本行为规则有哪些,甚至可以通过虚拟游戏来讨论“不伤害”的行为规则;对比讨论网络中的“伤害”行为与现实中的“伤害”行为,等等。再如“爱国”这一基本德目在网络社会交往中受到更多重视,那么我们进行爱国主义教育时可更多地引入网络情景式教育,传统式的爱国主义教育手段(如老师在课堂上进行讲授)已吸引不了大学生,甚至被认为是多余的,但如果对“爱国”这一基本德目进行网络情景式教学,利用各种虚拟情景对各种情况来进行“爱国”行为讨论,那么必定会更吸引学生们,教育效果也必定会更加有效。

5 结语大学生网络伦理道德教育和现实社会伦理道德教育是存在客观差异的,这种差异充分体现在大学生信奉的基本德目中。笔者通过对西南石油大学经济管理学院各年级大学生关于在网络社会与现实社会中最重要行为准则的调查,结果表明:大学生在网络社会和现实社会中所信奉的基本德目存在差别,如不伤害、自律、节制、爱国、慎独等基本德目在网络社会交往中受到更多重视;平等、互助互利等基本德目则在现实社会交往中受到更多重视;但无论是在网络社会中还是在现实社会交往过程中,尊重、诚信和礼貌都是大学生最为重视的基本德目。调查结果为网络社会与现实社会中的伦理道德基本德目存在差异提供了事实依据,为进一步探讨如何构建有效的切合实际的网络伦理教育和现实伦理教育内容和渠道提供了参考。

| [1] | 马建青, 陈曾燕. 习近平关于青年社会责任重要论述的特点[J]. 中国高等教育, 2016(20): 17–19. |

| [2] | 龚天平. 伦理道德的管理功能分析[J]. 伦理学研究, 2003(5): 64–70. |

| [3] | 张亚月. 德育的历史性变革:从政治认同走向社会认同[J]. 中国青年研究, 2016(8): 35–40. |

| [4] | 张恩仁, 郑珍珍. 网络时代的网络价值观及其教育培养[J]. 湖州师范学院学报, 2010, 32(5): 124–127. |

| [5] | 李成恩, 张远航, 赫铭, 牟霖. 论高校网络文化的内容结构与价值导向[J]. 大连理工大学学报(社会科学版), 2016, 37(3): 1–5. |

| [6] | 李飞, 苏国红, 张开炳. 网络角色:内涵、特征及其心理动因[J]. 北华大学学报(社会科学版), 2016, 17(1): 36–40. |

| [7] | 许慎. 说文解字[M]. 北京: 中华书局, 2001. |

| [8] | 樊浩. 中国伦理精神的历史构建[M]. 南京: 江苏人民出版社, 1992. |

| [9] | 李晓红. 论网络伦理的道德基础[J]. 求索, 2008(5): 56–58. |

| [10] | 刘俊英, 刘平. 网络伦理难题与传统伦理资源的整合[J]. 烟台大学学报(哲学社会科学版), 2004, 17(1): 14–18. |

| [11] | 郝凤英. 网络信息资源管理问题探讨[J]. 四川图书馆学报, 2002(5): 21–24. |

| [12] | 苗伟伦. 网络伦理的初步建构[J]. 浙江海洋学院学报(人文科学版), 2002, 19(1): 40–44. |

| [13] | 教育[M]//教育大辞典. 北京: 商务印书馆, 2000. |

| [14] | 周兴茂, 丁益. 网络伦理的现状、基本德目及实践对策[J]. 东南大学学报(哲学社会科学报), 2011, 13(4): 23–28. |

| [15] | 刘余莉. "仁义礼智信"研究三十年[J]. 河南社会科学, 2010, 18(1): 187–190. |

| [16] | 帕帕斯N. 柏拉图与《理想国》[M]. 朱清华, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2007. |

| [17] | 戴木才. 论德性养成教育[J]. 江西师范大学学报(哲社版), 2000(3): 48–54. |

| [18] | 田旭明. 网络虚拟世界面临的伦理困境及其化解之道[J]. 中州学刊, 2014, 3: 97–102. DOI:10.3969/j.issn.1003-0751.2014.09.018 |

| [19] | 李晓红, 刘媛. 德性伦视阈下网络伦理的构建[J]. 九江学院学报(社会科学版), 2016(1): 49–54. |

| [20] | 理查德·斯皮内洛. 铁笼, 还是乌托邦——网络空间的道德与法律[M]. 李译, 译. 北京: 北京大学出版社, 2007. |

| [21] | 威廉·贝内特. 美德书[M]. 何吉贤, 译. 北京: 中央编译出版社, 2000. |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19