现代以来,社会组织(也称“第三部门”)的发展,是与经济市场化、政治民主化和社会自治化联系在一起的。20世纪80年代,全球范围“社团革命”兴起,社会组织得以孕育和成长[1]。这一浪潮,伴随改革开放的纵深发展在中国也产生了重要影响。特别是,中国市场经济发展和经济体制转轨,在很大程度上犁松了社会体制生成的制度土壤,“统合型”的社会体制明显松动,社会组织获得发展的制度空间,它们迅速崛起并逐渐在社会活动中扮演着积极角色。这些社会组织,多数是从政府附属机构中分离出来的,一部分是民间结社形成的草根组织。它们与西方语境下的公民社会组织既具相似之处,也有明显区别,不能将二者简单等同。因为,西方的“第三部门”是以成熟的市民社会为依托的,是公民社会的组织载体,它们与政府之间不存在直接的资源依赖和权力依附,有些甚至是作为政府权力的制衡力量存在的。受历史传统和体制环境的深远影响,民间力量在中国的发展非常缓慢,至今并不存在成熟的市民社会,中国的社会组织不完全是民间自发的结社,很多是以事业单位身份存在的,它们与政府存在或隐或显的联系,有些直接依赖于政府权威和公共资源[2]。在三元结构理论的话语体系下,当代中国语境下的“社会组织”,一般指的是介于政府组织与市场组织之间的庞大组织体系。根据官方的统计标准,主要包括社会团体、民办非企业单位和基金会。当然,社会系统中民间结社产生的形式多样的草根组织,也是我国社会组织的重要组成部分。现代意义上的社会组织,尽管是在改革开放的浪潮中涌现出来的,但绝不能从历史的某个片段出发来考察社会组织的发展进程,而应当将其放置在历史、现实与未来的发展轨迹上来理性审视,以便深刻理解社会组织生成与发展的社会背景和文化土壤。这正是本文的研究主旨所在。

1 我国社会组织发展的历史脉络社会组织是人类社会一种基本的组织制度形式,它与人类文明社会的历史一样久远。中国长期以来是大一统的帝国体制,民间结社活动尽管未能获得发展壮大,但却由来已久且一直存在。在中国历史上,曾出现多种形式的社会组织雏形,如乡村共济、邻里互助的各种“合会”、“义庄”;乐善好施、扶贫济困的“善会”、“善堂”;行商传技、缔约业市的各种“行会”、“商会”、“会馆”;祟尚风雅、交流同道的“讲学会”、“诗文社”;乡村社会承担各种公益职能的“庙会”、“花会”、“联庄会”,等等。近代以来,中国社会经历了沧桑巨变,帝国体制下的刚性社会结构逐渐松动并解体,民间自发的结社运动风起云涌,一些具有现代特质的社会组织逐渐出现。伴随民族工商业的兴起,一些新兴的商会、行会、协会逐渐发展起来;伴随西方教士的传教活动,一些慈善组织、教会学校、教会医院得以建立;伴随救亡图存运动的推进,一些民间的救国会、复兴会等政治社团逐渐出现;伴随着清末西学东渐、“五四”运动和新文化运动,新的学术社团、报社、期刊社广泛建立;随着工人运动的发展,具有一定政治色彩的社团,如共青团、工会、学联组织也纷纷成立[3]。

新中国成立以后,在新生人民政权建设和国家建设过程中,执政党和政府依法对脱胎于旧社会、带有封建色彩的政治性、宗教性、帮派性组织进行了彻底清理和取缔;对积极参与民族救亡运动和建国运动,具有政治倾向的社会组织进行了政党化改造,确定为合法的政党组织,成为新中国的参政党和统一战线组织。同时,根据社会主义建设、现代化建设的需要,相继成立了一批政党外围组织(如共青团、工会和妇联)、经济贸易组织(如中国国际贸易促进会)、文化艺术组织(如文联、作协、科协)、对外交流组织(如中国人民对外友好交流协会)和慈善组织(如红十字会),建起一批社会主义原则下的新型社会团体,社会组织在20世纪五六十年代获得了较快发展。到1965年,全国性社会团体增长到近100个,地方性社会团体发展到6000多个。这一时期的社会组织围绕政权建设和意识形态灌输展开,主要是政府机构的化身和代言人,具有“半官半民”或“亦官亦民”的身份特征。“文化大革命”期间,民间的结社活动被迫停止,此前建立的社会团体或功能异化或组织解体。

20世纪70年代末,中国政治社会的重大转折和“全球社团革命”浪潮,释放出长期受抑制的民间结社运动,社会组织发展焕发出新的活力和动力[4]。改革前的中国是一个高度集权的统合型社会,政治与社会生活高度一体化,民间自主空间被压缩。这种强国家的主导趋势和刚性体制制约着民间结社活动的发展。改革开放以来,随着市场经济发展和工业化的推进,社会流动性不断加快,国家与社会的互动日渐频繁。在经济市场化、产权多元化和生活世俗化的浪潮中,原有高度一体化的社会逐渐走向分化,社会赢得了一定的自主空间,国家与市场、社会的关系面临深刻调整,各类社会组织的功能面临重新定位。在此背景下,社会组织如雨后春笋般迅速发展。在整个80年代,社会团体的数量增长呈现出空前的势头。进入90年代,中国政府愈渐认同市场经济体制,确立了“小政府、大社会”的改革目标,经济体制的转轨和政府职能的转变为社会组织的发展提供了较为广阔的空间。在经过一段时间的调整以后,社会团体的发展在90年代中期出现了一个新的高潮,民办非企业单位也迅速崛起。在这个时期,国家开始重视发挥社会组织的正向功能和积极作用,政府对社会组织采取了“监督管理,培育发展”的方针,国家对社会组织的宏观管理逐步走上了法制化轨道。

2 我国社会组织发展的现实状况改革开放以来,政治上的拨乱反正和思想解放、经济上的改革开放和体制转轨,以及社会体制和社会结构的深刻调整,为社会组织的发展壮大提供了良好的制度环境、社会环境和文化土壤,形式多样、功能分化的现代社会组织逐渐出现并发展壮大起来。

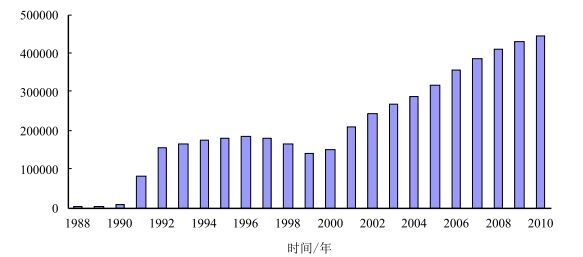

2.1 发展状况改革开放30多年来,我国的社会组织发展迅速,在数量上呈几何级数增长。据《中国民政统计年鉴(2011)》显示,1988年,全国县级以上民间组织4446个;到2000年,全国县级以上的民间组织剧增至15.3万个;进入新世纪以来,各类社会组织发展迅速,到2010年,我国社会组织总数达到44.6万个(其中:社会团体24.5万个,民办非企业单位19.8万个,基金会2200个)(图 1)①

|

| 图1 全国民间组织绝对数时序变化 |

① 图 1、图 2、图 3根据《中国民政统计年鉴(2011年)》有关社会组织数据绘制。

|

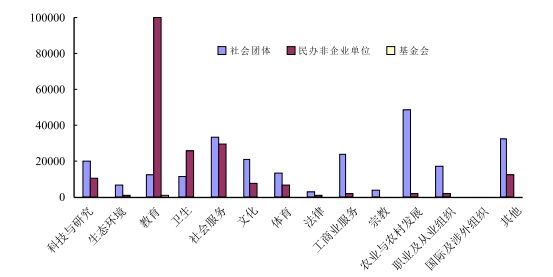

| 图2 2010年全国民间组织服务领域分布情况 |

|

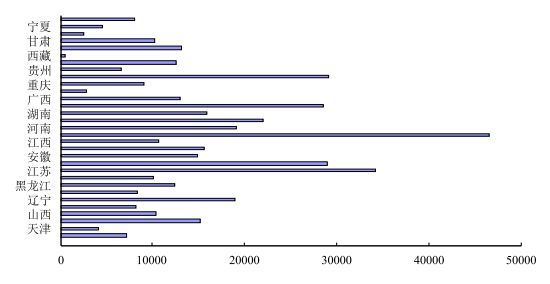

| 图3 2010年全国社会组织省域分布情况 |

21世纪以来,我国政府转型和职能转变逐步在服务型政府和有限政府的概念框架中展开,这为社会组织的发展壮大和功能发挥提供了有利条件,各类社会组织发展快速,社会组织介入社会活动的领域不断扩展,业务范围涉及科技研究、教育、文化、卫生、体育、生态环境、法律、宗教、工商服务业、社会服务、农业及农村发展、职业及从业服务等诸多领域(图 2)。

社会组织是人们结社行为的产物。一般来说,一个地区民间组织的发展状况与该地区的人口规模、经济总量和市场化程度等因素有关②。由于我国各地区经济社会发展水平不平衡,因而民间组织的省域分布也很不平衡。无论是社会团体、民办非企业单位,还是基金会,在省域分布上都很不平衡。分布数量多的省份多为经济发达地区,分布数量较少的省份多为中西部欠发达地区(图 3)。

②有学者测算,我国民间组织的省域分布与人口总量和经济总量之间存在较高的关联度,其相关系数分别为0.83和0.84。参见黄晓勇主编:《中国民间组织报告(2010-2011)》,北京:社会科学文献出版社,第13页。

2.2 特征表现随着市场经济和民主政治的推进,中国的社会组织正在逐渐兴起,并且对中国的社会生活产生日益重要的影响。中国社会组织是在经济体制、社会体制改革、对外开放的渐次推进和区域经济阶梯型发展的社会场域中孕育成长起来的,深受中国国情和制度环境的影响,这使得中国的社会组织与西方国家的公民社会组织有着明显的差别。总体来看,中国社会组织的自主性和自治性都不够充分,较之西方国家,中国的社会组织呈现出明显的“官民双重性”、“过渡性”和“非均衡性”等本土特征。

政府主导下的“官民双重性”。我国社会组织在20世纪80年代开始获得大发展,是与市场经济发展、经济体制转轨和政府职能转变紧密相关的。从社会组织生成的制度环境和路径依赖来审视,我国社会组织的兴起具有明显的强制性制度变迁的特征[5],政府在社会组织的生成路径、发展模式和介入领域等方面都起着主导性作用。这样,在政治权力和政治等级的影响下,我国社会组织在募资方式、资源获得和活动开展上都缺乏足够的自主性。在政府转型和社会建设的背景下,政府推动社会组织发展,一是要承接政府转移出的部分职能,辅助政府开展社会建设和公共事务治理;二是要引导社会组织参与公共服务提供,辅助政府解决一些经济社会问题,促进社会公共事业发展。在这些功利性动机驱使下,中国社团的设立,要么是由政府直接组建,并将其纳入行政管理系统范围,如工、青、妇组织;要么是由政府授权有关部门组建,以承担政府职能转变转移出来的部分职能,如消费者协会;要么是由政府倡导相关人员积极响应组建。因此,中国的社会组织,主要是在行政力量推动下产生的,不可避免地具有“行政化”或“准行政化”特征[6]。随着中国国家与社会关系的重新定位,中国拉开了“政企分开”、“政社分开”改革的帷幕,执政党和政府力图通过体制改革增强社会组织的自主性。民间结社的草根组织获得了宽松的发展空间,但大量具有官方色彩的社会组织将会长期存在。整体上,我国社会组织是自上而下与自下而上双重动力交互作用的结果。其中,政府推动的自上而下的改革占据主导性,从而使社会组织具有政府主导下的“官民双重性”。

形成发展中的“过渡性”。与西方国家的民间组织发展起步较早不同,我国绝大多数社会组织是在改革开放后才成长起来的,不仅发展历史短暂,而且还处在体制转型的调适之中,社会组织的结构和功能都还不完备,社会组织的自主性、独立性、志愿性等特征还不明显,社会组织发展带有很强的体制转轨的印记[7]。社会组织的这种过渡性,是与包括市民社会在内的整个社会正处于转轨时期这种宏观背景相一致的,是社会转轨过程在社会组织中的具体体现:一方面,我国市场经济的发展一直都是在政府的引导和宏观调控上进行的,市场经济尚未发育完全,社会组织产生和发展的社会经济环境尚不成熟;另一方面,我国政府在社会和经济领域涉足过多,导致了社会组织具有明显的政社不分、行政化明显、合法性不足等特点。与过渡性特征相一致,我国社会组织的运行很不规范。目前,虽然我国大部分社会组织尽管设立了理事会等机构,但社会组织内部治理依然沿袭“家长制”模式,重大决策中一言堂、独断专行的问题普遍存在,导致社会组织的合法性不足、公信力缺失。就外部法制环境来说,尽管我国政府近年来制定颁布了一批有关社会组织的法律、法规和条例,但现行法律法规无论在立法理念、立法层次,还是在立法框架和立法技术上都存在不少缺陷,这导致部分社会组织的运作失范甚至产生了腐败行为,社会组织存在于新旧体制并存和转轨的过程之中,表现出转型过渡的特征。

整体发展的“非均衡性”。改革开放以来,我国社会组织在总量增长的同时,表现出“非均衡发展”的态势,主要表现在以下方面:一是在数量上,大多数社会组织集中在少数行业领域,其中商业力量的主导作用明显,而由农民、工人、农民工等弱势群体发起和主导的社会组织数量极少。二是在地域分布上,受区域经济社会发展差距和城乡二元结构的影响,社会组织多集中在大中城市和发达地区,农村与欠发达地区的社会组织发展明显滞后。三是在行业布局上,社会团体和民办非企业单位多向教育和社会服务等少数领域集中,在中介服务业、法律服务业等领域的社会组织数量偏少。四是社会组织的制度资源和社会影响不平衡。“自上而下”组建的社会组织的发展空间广阔,社会影响力比较大;而民间“自下而上”组建的草根组织发展空间比较狭小,很多组织很难开展正常业务。这种状况,与我国社会组织的设立方式、成长路径及其与政府部门的距离密切相关。“自上而下”组建的社会组织不仅具有官方背景,而且在资源获取和发展机会上具有明显优势,这是民间草根组织难以企及的。

3 新时期我国社会组织的发展趋向我国社会组织尽管在近年来发展迅速,但特殊的体制环境和生成路径,使社会组织面临着较为普遍的自主性、独立性和公信力的不足,这在很大程度上限制了社会组织应有功能的发挥,也形成社会组织有序发展的现实困境。可幸的是,新时期,以公共服务和社会管理为重心的“社会建设”,为社会组织的发展壮大提供了广阔的政策空间。特别是,以管理和服务为核心业务的社会组织将会在官民互动、公私合营、协商合作中获得一席之地。展望中国社会建设的发展趋势,社会组织有望在以下方面获得长足发展。

3.1 随着社会建设的推进,社会组织的规模将持续扩大现阶段,我国经济发展与社会发展的不平衡、不协调的矛盾日渐凸显,社会建设明显滞后成为现代化建设的“短板”。社会学家陆学艺认为,当前中国的社会结构大约滞后经济结构15年,提出要加快社会结构调整步伐,构建与经济结构相适应、相协调的社会结构,改变“一条腿长、一条腿短”的不协调状况[8]。推动社会建设获得长足发展,需要破解社会事业领域改革滞后的问题,纠治政府职责不到位与大包大揽并存的“悖论”,注重发挥社会力量、民间资本和社会组织的作用,鼓励和引导社会组织参与社会管理和公共服务,逐步建立能够调动和释放各方面积极性和能动性的管理体制和运行机制,为服务类、管理类、公益类社会组织的发展创造公开透明、进出规范、有序竞争的制度平台。社会组织既是社会建设的重要内容,也是社会建设的基本力量。随着以社会管理和公共服务为重心的社会建设的推进,中国社会组织不仅会在数量、规模上得到增长,而且会在结构、功能上得到优化。

在广域视野上,市场经济、民主政治和社会建设的持续推进和良性互动,将推动中国政治体制改革在深层界面获得突破,社团参与将会成为未来政治参与的重要方式。作为民众政治参与的一种重要形式,社团参与将改变单位参与占据支配地位的局面,会逐渐形成社团参与与单位参与互补的新模式。在这一模式下,个人将通过多种类型的社团组织,更直接地参与社区活动和社会活动;民间拥有的社会资源会逐步增多,自由活动的空间也会越来越广阔,这样,自下而上的民间社团将会在民主体制内大量产生并发展起来。在这一进程中,中国社会组织的一个显著变化将是更多的自下而上的草根社团的兴起,它们将充分利用体制改革创造的空间,活跃在社会、经济、政治、文化、生态诸领域,并将成长为公共治理中的重要一极和社会建设中的中坚力量。

3.2 随着公共服务的发展,服务类组织将获得广阔发展空间生存型社会向发展型社会的转型变迁,必然会使长期抑制的公共服务需求得到释放,面对大众日益增多的公共服务期望和需求,传统的政府大包大揽的公共服务供给模式既已经不合时宜,也“力不从心”,并造成了公共服务供给短缺和效率低下等问题。解决公共服务供不应求和供需错位的问题,需要打破政府垄断型的公共服务供给结构,引导民间资本、社会组织参与公共服务生产供给,建立多元主体参与的公共服务供给体系。政府通过生产外包、购买服务、资金补贴等方式,实现公共服务生产与提供的职能分离和社会分工,这样,既可以发挥社会力量参与公共服务提供的效能优势;也可以为支持社会组织发展、动员社会资源参与公共服务提供创造条件[9]。随着政府公共服务支出的增加、公共服务供给方式的创新,社会组织尤其是服务类社会组织将会获得广阔的发展空间。

我国已进入服务经济快速发展的阶段,服务业成为带动经济增长的新动力。当前,我国比较重视生产性服务业的发展,而相对忽视社会性服务业。从服务业的功能来看,不论是最终服务需求还是中间服务需求,社会组织都发挥着重要的作用,尤其是在社会性中间需求服务领域,非营利性社会组织的作用更加突出。在生产和流通服务领域,虽然是企业唱主角,但行业协会商会类社会组织发挥着独特的作用;在个人服务和社会服务领域,社会组织则与企业呈鼎足之势,发挥着更广泛的作用。目前,家庭服务、养老服务和就业服务是社会组织参与较多的领域。为了鼓励社会组织在这些服务领域开展活动,国家出台了一系列专门的扶持发展政策。在社区服务、社工服务、扶贫服务、残障服务等公共服务领域,国家也出台了专门的政策措施,鼓励社会组织参与提供相关服务。以上种种,都意味着社会服务类社会组织将会获得更多的资源和更大的发展空间,其数量和规模将快速增加。

3.3 随着新型社区的建设,社区组织将获得快速发展改革开放以来,市场经济发展和经济体制转轨,在很大程度上构成对传统的“单位制”社会结构和生活模式的冲击。随着社会结构转型、社会阶层分化和社会流动性的增强,单位制社会体制逐渐解体,人们开始依托居民小区和自然村落来生活,“单位人”转变为“社区人” [10],各种社区组织也逐渐发展起来。近年来,政府转型和职能转变不断加快,作为新型社会管理体制的重要载体的社区组织应运而生,并呈现出蓬勃发展的势头。社区组织是依托社区而形成的各种社会组织,主要包括社区居民开展自我管理的自治性组织和在社区内开展活动并承担某种社区事务的服务型组织。社区组织是顺应基层社会体制改革而产生的,是以“自我管理、自我服务、自我教育、自我娱乐”为宗旨的公益性或互益性的社会组织形式。社区组织一般以本社区为活动场所、以民间资源为活动依托,目的在于服务于社区群众的日常生活和精神文化需求。

近年来,一些地方政府认识到社会组织在分担政府基层服务、社区管理、便民服务等方面的重要性,通过公益创投和招投标等形式,引导公益组织参与社区建设和社区服务。同时,设立了社会组织孵化园,通过园区建设,加大对社区公益类社会组织的培育和支持。目前,各地纷纷成立社会组织服务中心等服务机构,为社会组织发展提供办公场所、硬件设施、技术咨询等服务,社会组织孵化和支持机构已成为政府支持社会组织发展的综合性服务平台。实践中,社区群众性社团组织和社区公益性组织在繁荣社区公益事业、强化社区自治能力、拓展就业和再就业渠道、推动民主法制建设、缓解邻里矛盾、促进人际和谐等方面发挥着重要作用,受到基层社会和社区群众的广泛欢迎。

3.4 随着互联网的普及,网络社团将获得迅速发展技术改变世界,网络影响社会。随着信息社会的到来,互联网在中国社会的各个领域都产生巨大的影响。互联网作为一种交互性的“超媒体”,使很多具有相同或相似偏好、志趣、利益诉求的人聚集在网络空间,形成了形式多样的网络社团组织。网络社团就是由具有相似兴趣爱好、价值信仰或利益诉求为基础,通过网络媒介形成的社会共同体[11]。它们主要依靠网络来实现人员凝聚、信息沟通和日常运作。网络组织设立简单便捷,发起人确定议题,感兴趣的网民只要登记注册即告成立。网络型民间组织形式多样、数量众多,因而其组织活动的范围非常广泛,涉及政治、经济、文化、环境、区域和国际事务等诸多领域。随着中国互联网普及率的提高,中国拥有全球范围数量最多的网民,以网络为依托和平台的虚拟社团组织得到快速发展,正在对社会生活的诸多方面产生重要影响。

互联网的普及和渗透,不仅推动了网络社团的发展,也对传统社会组织的运营模式产生了重要影响。近年来,越来越多的慈善公益组织、环境保护组织借助互联网开展理念传播和项目营销,动员社会力量参与活动并捐助资源,不仅促进公益、互益活动的推广,而且实现了公益模式的转变。在网络社团中,人们相互交流信息、传递情感、发表议论、表达意见,网络虚拟民意聚集形成的集体力量,使网络社区等网上交流空间和虚拟生活空间获得扩展,各种形式的交易社区、兴趣社区、关系社区、幻想社区逐渐出现。相同或相似主题的网络社区通常聚集了具有共同兴趣的访问者,他们借助论坛、贴吧、公告栏、群组讨论等形式,围绕一些话题、事件和问题展开讨论,成为信息交流、民意表达、情感释放的重要平台。需要注意的是,网络作为一种虚拟空间,以网络为依托的社会组织,其成员相对比较复杂,组织的规范化程度较低,缺乏有效的组织和管理机制,其成员的只言片语,可能片刻之间会得到响应,这会对社会秩序带来一定冲击,并可能对社会主流的价值观念形成消解。因此,应尽快探索建立对网络社团进行有效管理的体制、机制、平台和方法,以便因势利导、趋利避害,保证网络社团在法治、规范的道路上发展。

4 结语改革开放以来,社会组织在官民互动、协同治理中获得了广阔的发展空间,其参与社会事务的意识和能力得到提升,社会组织的总体规模在不断扩大,组织形态在逐渐增多。尤其是,随着以公共服务和社会管理为重心的社会建设的推进,服务类、社区型、网络型等形态的社会组织迎来了发展的良好机遇,它们将获得更快的发展。

| [1] | 何增科. 公民社会与第三部门[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2000: 257. |

| [2] | 王名, 贾西津. 中国NGO的发展分析[J]. 管理世界, 2002(8): 33–34. |

| [3] | 黄晓勇. 中国民间组织报告(2010-2011)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2011: 13. |

| [4] | 俞可平. 中国公民社会的兴起与治理的变迁[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2002: 216-220. |

| [5] | 邢以群, 马隽. 中国"第三部门"起源的经济分析[J]. 浙江社会科学, 2005(1): 77–78. |

| [6] | 吴新叶. 包容与沟通:执政党与非政府组织的互动关系——一个比较视角的检视与思考[J]. 南京社会科学, 2007(11): 55–57. DOI:10.3969/j.issn.1001-8263.2007.11.009 |

| [7] | 王诗宗, 宋程成. 独立抑或自主:中国社会组织特征问题重思[J]. 中国社会科学, 2013(5): 60. |

| [8] | 陆学艺. 当代中国社会结构与社会建设[N]. 学习时报, 2010-8-30(4). |

| [9] | 苗红培. 政府与社会组织关系重构——基于政府购买公共服务的分析[J]. 广东社会科学, 2015(3): 208–209. |

| [10] | 李雪萍, 曹朝龙. 社区社会组织与社区公共空间的生产[J]. 城市问题, 2013(6): 88. |

| [11] | 王国伟. 网络社团改革与社会治理体系[J]. 重庆社会科学, 2014(2): 47. |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19