左拉作为法国自然主义文学的代表人物,其自然主义理论的提出不是一蹴而就的,也不是在一部著作中系统提出的,而是在断断续续的理论探索和文学实践中,以及与他人论战的过程中在不同篇章中提出的。正因如此,大多数论者对左拉自然主义理论的理解往往断章取义,特别是对左拉自然主义理论的内在逻辑缺乏应有的关注和明晰的认识,由此对左拉自然主义理论缺乏准确全面的解读。一般来说,内在逻辑是一种理论存在的根本和灵魂,也是把握该理论的关键。小说是自然主义文学的主要体裁形式,也是左拉自然主义理论的重心所在。因此,本文通过对左拉自然主义小说理论的核心观念如“自然”、“客观性”,“真实”、“真实感”,“实验”、“实验小说”内在关系演变的考察,通过论析左拉自然主义小说理论内在逻辑与其裂隙的关系,以求准确地理解左拉自然主义小说理论的诗学内涵和审美追求。

1 “自然”与“客观性”自然主义遵循摹仿现实的传统,根本的问题是如何摹仿自然,而如何摹仿自然的根本又在于如何理解自然。以往人们将讨论的重点放在了如何摹仿上,而对自然本身却不求甚解。不同时代的人们对自然的理解有所不同。那么,左拉自然主义小说理论中的“自然”具有怎样的内涵呢?

“自然”与左拉的“自然主义”是同根词,是左拉自然主义小说理论中使用频率较高的一个词,对自然的理解直接影响到对自然主义的理解。然而,在实际的论述中,作为“自然主义”之“自然”与自然主义的意义本身却亦难相提并论。“自然”历来是个比较含混的词。如亚里士多德在《形而上学》中认为“自然”具有最初的生成物、自然物的内在形式等含义。假古典派学者认为“自然”就是“真理”或者“人性”,蒲柏则说研究“古人”就是研究“自然”,而现代人认为“自然”在狭义上指自然环境和感官自然,广义上指现实世界。与上不同,左拉在自己的理论文章中常常用两个不同的词来表达“自然”:la nature,la création。这两个词在法语中是有区别的,la nature来源于拉丁语,具有两层含义:一是性质,二是自然(客观世界)。la création来源于法语动词“ créer”(创造),与创造是同根词,基本词义是“创造物”或“创造”,左拉用它指代被创造的自然。左拉在早期文章中常常将二者交替使用,在词义上没有区别,但在后期的文章中左拉很少用“ la création”,一般只用“ la nature”来表示自然界、人类社会,也就是客观世界。“自然”一词的含义也逐渐明朗化。根据左拉的理论阐述和文学创作来看,左拉的“自然”实际包括两个方面的含义:一是外在世界,指的是自在和人为的客观之物,即所谓的“自然世界”;二是内在特性,指的是与生俱来的内在性情,侧重人的生理特征,即所谓的“自然状态”。

左拉指出,自然主义文学创作就是要从自然出发。为何要从“自然”出发?一个很重要的原因是“存在于自然中的一切都是真实的,自然是由物体、行动和受某种原因支配的力量构成的”[1]。正是在这一点上,左拉进而声称自然主义作家的全部工作就是“从自然中取得事实,然后研究这些事实的构成,研究环境与场合的变化对其的影响,永远不脱离自然的法则”[2]。可见,左拉将“自然”作为其文学理论的逻辑基础,以“自然”为出发点,对“自然”赋予相应的内涵,是左拉自然主义小说理论形成的立本之源。

从“自然”出发,左拉强调“自然”的“客观性”,即“必须按本来的面目去接受自然,既不对它作任何改变,也不对它作任何缩减”[3]。从创作角度来说,“客观性”代表一种中立的立场,一种如何使摹仿达到客观的观念或者效果。如何在自然的摹仿中实现客观性?针对这一问题,左拉提出了自然主义“非个人化”的叙事主张,认为“自然主义小说的特点之一就是它的非个人化”[4]。在左拉看来,小说家就好比一名记录员,在创作时应仅仅陈述他的所见,将真实的材料摆在读者面前,隐匿自己的情感,对事物不做任何评判和结论。一些评论者认为,“非个人化”削弱了文本的价值倾向,消解了作家的个性。若细读左拉的论述就会发现,事实并非如此。“非个人化”作为左拉对自然主义小说叙事立场的指称,其实是对外部世界存在状态的一种确认,与指称外部世界的客观性一脉相承,其目的在于保持一种中立的叙事态度,即摒弃传统作家的道德说教和价值判断,实现文本叙事的客观效果。当然,作为左拉自然主义的主观追求,“非个人化”并不是绝对的,那么经过主观处理的客观性也非纯粹。正如罗兰·斯特龙伯格曾指出:“尽管口口声声要达成科学的客观性,但事实上……在各种神话、原型以及价值判断的运用上,左拉与其他小说家并无根本区别。”[5]尽管如此,“非个人化”还是架起了自然与客观性之间的桥梁,打通了文本客观效果和作家中立立场的两极。

2 “真实”与“真实感”如果说自然主义的“自然”代表的是一种客观存在,“客观性”代表一种“准确”的事实呈现,那么,自然主义小说作为对自然或客观现实的摹仿,必然也会涉及摹仿的效果即“真实”、“真实感(性)”的问题。

针对摹仿与真实的问题,左拉根据艺术原则提出了独特的“屏幕说”,即将文学史上的屏幕分为:古典主义、浪漫主义、现实主义三类屏幕,并以比喻的方式从成像机制到影像差别对三类屏幕做了描述和区别:“古典屏幕是一个具有增大特性的玻璃体,它扩张线条,阻挡颜色通过。”[6]270“浪漫主义屏幕是一个折射力很强的棱镜,它能击碎一切光线,变幻成耀人眼目的光闪闪的幽灵。”[6]270“现实主义屏幕作为当代艺术中最后产生的一种,是一块完整的玻璃,十分透明而不太清晰,映出一块屏幕尽可能忠实地反映出来的影像”[6]271。依据屏幕的功能,左拉指出三种屏幕都是对现实的变形或折射,因为在艺术中“绝对不能证明有必要的理由去抬高古典屏幕压倒浪漫主义和现实主义的屏幕;反之亦然,因为这些屏幕全给我们传递虚假的影像。”[6]269而从个人审美观念出发,左拉又声称,“我不会完全只单独接受其中一种;如果一定要说,那我的全部好感是在现实主义屏幕方面”[6]271。显然,从屏幕的功能和个人的兴趣角度来看,左拉的表述很容易使我们认为其“屏幕说”存在着自相矛盾的地方。实际上,左拉对“屏幕说”的阐述在根本上并不矛盾。因为从摹仿的效果和价值来看,不同的屏幕尽管有不同的特性,作家偏爱也各有不同,但三种屏幕在功能上都是对现实不同程度的折射,在价值上都是对现实与摹仿之间关系的表述,皆源于对真实的理解和追求,折射出对真实的三种不同理解:古典主义的“真实”是理性的真实,浪漫主义的“真实”是主观的真实,自然主义(左拉)的“真实”则是“使真实的人物在真实环境里活动,给读者提供人类生活的一个片断”[7]501。由此也可看出,若从文学与生活的关系来看,左拉自然主义的“真实”实际具有三方面的含义:一是让人物在真实环境里得到真实的展现,二是作品应该反映作家的真实个性和情感。三是让读者感受生活片断的真实。

左拉之所以将“真实”看成文学的生命,主要目的是想要求小说创作应该摒弃毫无事实依据的虚构和人为的胡编乱造,返回自然。为了体现真实,自然主义作家首先就要以大量的文献资料和事实数据作为小说创作的参照。如左拉在创作《卢贡·马卡尔家族》时就用了很大的篇幅对卢贡家族的起源作了详尽的考证。其次是事无巨细的观察和详尽无遗的细节描写。如《萌芽》详细记述了矿工在矿区的洗澡、吃饭等生活细节,展示了工人集体罢工、示威等诸多具体场景。再次是大胆地描写人的生理性和生物性。如左拉在《戴蕾丝·拉甘》中用生理解剖刀详尽地剖析了女主人公戴蕾丝人性中的情欲和病态心理。

左拉时常强调,真实是自然主义的最高原则,真实感是小说家的最高品格。那么,何为“真实感”?左拉认为:“真实感就是如实地感受自然,如实地表现自然”[7]501。虽然“真实”与“真实感”的交集在于“真(真实)”,但写真实和真实感并不一样。所谓“写真实”,就是“客观”地书写,就是忠实地摹仿现实。所谓“真实感”就是“可信”,就是如实地感受或表现自然。写真实是小说创作中的一种艺术要求或艺术标杆,而真实感或真实性是艺术的美学效果和评价。

在大多数情况下,“真实”与“真实感”是联系在一起的。那么,怎样如实地表现自然进而实现“真实感”呢?左拉指出:“你要去描绘生活,首先就请如实地认识它,然后再传达出它的准确印象。”[7]502左拉主张以科学的分析和观察对社会现象和生活作记录式的描写,将真实的历史背景与客观的文本叙事相结合,让所有的真实都起源于“第一个思考着的头脑”。也就是说,左拉自然主义的“真实”是一种实证性的真实,它要求小说家应该像科学研究那样细致观察和验证,考察文学作品中的人物、景物、社会的叙述和描写是否符合自然规律和科学事实,由此而获得“真实感”。值得注意的是,从真实到真实感是一种内在规定性与外在感受性的艺术呈现,纯粹的客观现象与艺术真实并不能随意划等号,因为文学的真实性是对生活印象的直接概括和逻辑简化,来源于作家对生活的印象与读者对作品的感受或印象,来源于艺术真实与生活真实的交叉关系,并由此从生活真实向艺术真实靠拢和过渡。

3 “实验”与“实验小说”如果将自然主义的真实看作是客观实在(“第一真实”),真实感看作是主体实感(“第二真实”),自然主义的创作就势必会在“第一真实”和“第二真实”之间形成一种无形的张力,以求达到二者之间的最大平衡与和谐。那么,如何在“第一真实”和“第二真实”中实现平衡呢?

针对这一问题,左拉大胆借用克洛德·贝尔纳《实验医学导论》的“实验”概念并指出,“……在大多数情况下,我只需把‘医生’两字换成‘小说家’,就可以把我的想法说清楚,并让它带有科学真理的严密性”[8]126。左拉之所以如此,首先,左拉想以贝尔纳的实验医学理论为基础来改造革新传统的文学理论。其次,左拉将“医生”换成“小说家”,是试图借用实验方法来使自己的理论具有科学性。

在左拉看来,“实验”就是依凭观察和记录,对客观世界和人类进行一种检验和审视。在具体操作中,左拉指出,“从自然中取得事实,然后研究这些事实的构成”[8]131,其实验步骤可以概括为“观察—实验—观察—记录”。在此过程中,小说家必须保持客观中立的姿态,精确地观察,忠实地记录,冷静地判断,以此来判定实验结果是否与小说家的预期目标一致。当然,左拉的小说实验将科学实验与文学创作进行机械对应,必然会导致人们对小说“实验”可靠性的质疑。如美国学者韦勒克在《近代文学批评》中指出:“科学实验室里的实验这种含义上的‘实验’小说显然是不存在的。”[9]事实上,左拉对“实验”的强调,目的并不在于在小说创作中遵循一套简单的创作程序,而在于追求和践行一种实事求是的科学精神,因为科学的真实就是要以科学的实证分析来检验,而文学的真实感总是与科学的真实交织在一起,对自然主义文学真实的思考自然也就包含着对科学性的思考。因此,左拉对小说所做的“实验”也非一些论者所言是机械的,而是通过科学的方式架起了文学诗性与科学理性之间的桥梁。

左拉指出,“实验方法既然能导致对物质生活的认识,它也应当导致对情感和精神生活的认识。从化学而至生理学,再从生理学而至人类学和社会学,这不过只是同一条道路上的不同阶段的问题。实验小说则位于这条道路的终端”[8]127。显而易见,左拉通过对科学“实验”和小说“实验”的简单推理和转换,同时以科学方法对情感或者精神进行“实验”,用科学的方式将实验和小说联结起来,便合乎逻辑地形成了“实验小说”。左拉这样描述到:“实验小说是本世纪科学进步的结果,它继续并补充了生理学,而生理学本身又是建基于化学和物理学的;它以服从物理化学定律并由环境影响所决定的自然人的研究来代替抽象人的研究,代替形而上学的人的研究,一句话,它是我们科学时代的文学,正如古典文学和浪漫文学是相应于经院哲学和神学的时代一样。”[8]141从左拉的表述中可以看出,一方面左拉强调了在科学化时代实现文学科学化的观念;另一方面左拉将“实验小说”看做一种可靠的叙述方式,以此对客观未知世界进行探究。具体来说,“实验小说”就是要按照生理学等自然科学的知识,在环境和遗传等因素的影响下,掌握人的精神行为和肉体行为之间的关系,呈现出动态环境中人体的内在机理及其变化。不过,问题和质疑也由此而生,“实验小说”是否具有可实践性?这一问题其实在《实验小说论》的开篇就有所解答,即“只有还在幼稚时期的实验医学才能够给实验文学以精确的观念,而后者还只处于胚胎状态,甚至还没有到牙牙学语的时候呢”[8]129。很明显,左拉的这一表述不仅在一定程度上回答了“实验小说”理论在左拉小说理论中的地位问题,而且也表明自己的“实验小说”理论仅仅是一种设想或者诗学理想,还需要在创作中去检验。由此也可判断,一些学者将左拉的“实验小说”理论看做左拉自然主义小说理论的核心或者本质抑或理论总结的看法是不准确的。

当然,不可否认,当实验方法成为一定社会时期认知模式的基本方法时,如果说“实验”是对探究对象的重新设置,意味着一种新的思维方式的转换,那么,左拉的“实验小说”实际上是对小说在创作理念、叙述修辞、审美取向等方面所进行的尝试或更新。与以往的文学传统不同,左拉在文学领域所做的“实验”本身就包含着在“已知”中探索“未知”的创新模式,左拉的“实验小说”则为我们提出了一种新的小说范式和创作观念。

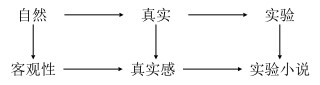

4 “理论逻辑”与“创作裂隙”以上通过对“自然”与“客观性”、“真实”与“真实感”、“实验”与“实验小说”内在关系的分析可见,左拉自然主义小说理论的内部观念并非孤立分离,而是具有严密的内在逻辑关系。左拉正是在“自然—客观性”、“真实—真实感”、“实验—实验小说”的内在逻辑关联中建立了自然主义小说理论。在此,如果我们将左拉的自然主义小说理论作为一个整体,将其核心观念依内在关系排列,左拉自然主义小说理论的内在逻辑关系就会更加明晰(图 1):

|

| 图1 左拉自然主义小说理论内部观念逻辑关系示意图 |

按图 1所示,结合前面对“自然”、“真实”、“实验”的具体阐述,我们就可发现,“自然”、“真实”、“实验”(“自然真实实验”)实际上代表了左拉自然主义小说创作的基础和起点,即“自然”是左拉自然主义小说理论的出发点,“真实”则是左拉自然主义小说创作的基本要求,而“实验”则表明了左拉自然主义小说创作的基本方法。而通过前面对“客观性”、“真实感”、“实验小说”的具体阐述也会发现,“客观性”、“真实感”、“实验小说”(“客观性真实感实验小说”)实际上明确了左拉自然主义小说的追求和目标,即“客观性”表明了左拉自然主义小说的中立立场,“真实感”则是左拉自然主义小说的效果呈现,而“实验小说”则是左拉自然主义小说创作的理想目标。整体地看,从“自然——客观性”到“真实——真实感”再到“实验——实验小说”的内在逻辑表明了左拉自然主义小说理论的纵向延伸联系,从“自然真实实验”到“客观性真实感实验小说”的内在逻辑则表明了左拉自然主义小说理论的横向演变关系,这种纵向延伸联系和横向演变关系共同显示了左拉自然主义小说理论的形成过程。循此逻辑,左拉自然主义小说理论内在逻辑的明晰紧密是无可厚非的。

然而,不可否认的事实是,尽管左拉是自然主义的倡导者,但左拉本人远非纯粹的自然主义作家,其小说理论与创作之间存在着一定的裂隙,有学者指出:“自然主义的诗学确实不与文本一起开始,更不是与文本一起结束:在很大程度上,当然因作家的不同而有所区别,它是对历史的迎击”[10]。学界尽管对此有所共识,但在其原因探究上却观点各异,甚至语焉不详。那么,怎样看待左拉自然主义小说理论的内在逻辑与创作裂隙之间的关系呢?

回顾左拉的整个创作轨迹,左拉早期创作的小说如《给妮侬的故事》、《克洛德的忏悔》主要以浪漫主义手法为主,而后左拉以反对浪漫主义的姿态开始构建和践行自然主义理论,如左拉在《小酒店》、《娜娜》的创作中明确主张与浪漫主义划清界限,但却不经意地与现实主义交融。到了晚年,左拉的创作如《三名城》、《四福音》又体现出对浪漫主义的回归。可见,左拉从创作伊始到晚年的创作,自然主义并非唯一的创作方式,期间的手法转化也并非彻底,并且作为自然主义理论建构者的左拉和作为自然主义文学创作者的左拉之间并非同一。这也表明,一个作家的创作往往是多元变化的,鲜有哪一作家在一生的创作都恪守一种创作理念,哪怕是自己所建构的理论原则。同时,一个优秀的作家总是在创作中不同程度地汲取新旧文学的精华,或者变换自己的创作手法,以使文学创作获得读者的认可,左拉的自然主义小说成就与此不无关系。实际上,不单单在左拉的创作中,自然主义传播到世界各国后,受左拉自然主义影响的作家几乎都对自然主义小说理论有所突破,如田山花袋的《棉被》介入了心理的维度,茅盾的《子夜》等则突出了“为人生”、“文以载道”的社会主题,他们在创作中并没有将自然主义作为一种教条,而是更多地从各自的生命体验和艺术选择上对自然主义有所借鉴和改变。以此来看,自然主义为何在世界各国呈现的面目有所差别也就不难理解了。诚然,若我们完全按照自然主义小说理论的内在逻辑去对应理解自然主义的创作逻辑,这样就会人为地夸大理论与创作之间的裂隙,其后果就是不可避免地对自然主义产生诸多误解。

5 结语综上可见,左拉在“自然—客观性”、“真实—真实感”、“实验—实验小说”的内在逻辑关联中建立了自然主义小说理论,其小说理论形成的内在逻辑彰显了左拉自然主义内部观念独特的诗学内涵和审美追求。也正因为左拉的自然主义小说理论具有严密的内在逻辑,我们在探究左拉的自然主义小说理论时,就要避免对左拉自然主义小说理论的断章取义、望文生义,主观夸大或贬低左拉自然主义小说理论某些方面的价值,从而有效避免对左拉自然主义小说理论的误解。

| [1] | Holman, Hugh C.. A Handbook to Literature[J]. Indianaplis:The Odyssey Press, Inc., 1972: 337. |

| [2] | Zola, Emile. The Experimental Novel[C].Becker, George J. Documents of Modern Literary Realism. New Jersey:Princeton University Press, 1963:167. |

| [3] | [法]左拉. 戏剧中的自然主义[M]//朱雯. 文学中的自然主义. 上海: 上海文艺出版社, 1992: 177. |

| [4] | Zola, Emile. Naturalism in the Theatre[C]. Becker, George J. Documents of Modern Literary Realism. New Jersey:Princeton University Press, 1963:208. |

| [5] | Stromberg, Roland N. Realism, naturalism, and symbolism:modes of thought and expression in Europe, 1848-1914[M]. London: Macmillan & Co Ltd, 1968: 17. |

| [6] | [法]左拉. 给安托尼·瓦拉布雷格的信[M]//朱雯. 文学中的自然主义. 上海: 上海文艺出版社, 1992. |

| [7] | [法]左拉. 论小说[M]//柳鸣九. 自然主义. 北京: 中国社会科学出版社, 1988. |

| [8] | [法]左拉. 实验小说论[M]//朱雯. 文学中的自然主义. 上海: 上海文艺出版社, 1992. |

| [9] | [美]雷纳·韦勒克. 近代文学批评史(四)[M]. 杨自伍, 译. 上海: 上海译文出版社, 2009: 19-20. |

| [10] | [法]伊夫·谢弗雷尔. 自然主义诗学[M]//让·贝西埃. 诗学史: 下. 郑州: 河南大学出版社, 2010: 462. |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19