文学是艺术的支撑和引导,是艺术的一种表现形式,书籍设计也属于艺术的一种表现形式。艺术中的“美”是从生活中提炼,文学以语言表达出来,书籍设计则以视觉展现给读者。人们往往只感慨文学的博大精深,却很难从书籍设计中体会到设计者的匠心所在。这是因为书籍设计是一门新学科,真正引起人们关注是在“五四”时期以鲁迅、钱君陶等人为代表的新文化运动中,后来的抗日战争、解放战争、经济建设、自然灾害和文化大革命时期,发展非常缓慢,而成为一门成熟的学科则是在改革开放以后的20世纪80年代。相比于文学要晚几千年,其美学价值很难为非专业人士所领悟。因为文学和书籍设计都同属于艺术,来源于生活,再加上文学的引导作用,作家与设计师在创作时经常心有灵犀,运用同一手法把生活中的美记录下来,通过不同的方式传达给人们。为此,笔者从古典文学艺术来看书籍设计艺术的特性,找出两者的相通之处,帮助人们通过文学更好地理解书籍设计这门新兴学科。

1 书籍设计的含蓄性山有木兮木有枝,心悦君兮君不知。《越人歌》[1]

沅有芷兮澧有兰,思君子兮未敢言。《九歌》[2]

人类存在着一种不能根除的情感,即对寂寥空间的恐惧和对于空白的一种压抑而转化生成的填补冲动[3]。这便有了诗歌。中国文化是诗性文化,一切艺术的根子最后都扎在诗歌里,国外有宗教信仰,中国并不是没有,而是隐藏在屈原、陶潜、李白、杜甫、王维、苏轼的诗歌里。中国古代诗歌内涵丰富、语言凝练,具有耐人寻味的含蓄美。《历代诗话》中所说:“凡诗恶浅陋而贵含蓄,浅露则陋,含蓄则令人再三吟唱而有余味。”[4]上面两句话是《越人歌》和《九歌》中的句子,主题是主人公看见倾心的人,不敢告诉对方,只能千回百转地借木、借枝、借芷、借兰来表达爱而不得的惆怅心情,把文字的有限化为感情的无限,留给读者宽广而深远的意象空间。“作品的艺术价值越高,就越含蓄。含蓄的秘诀在于繁复情境中精选少量最富于个性与暗示性节目,把它们融化成一完整形象,让读者凭这少数节目做想象的踏脚石,低回玩索,举一反三。着墨愈少,读者想象的范围越大,意味也就越深永。”[5]书籍设计何尝不是这样。一些小说类、散文类书籍的封面重含蓄、重意境,封面不直接出现主要人物,而是用最富个性与暗示性的图案、字体、色彩、版式来表现书中人物的性别、性格、地位、命运。如图 (1)①图 (2)②和图 (3)③封面所传达的内容是女性的、美丽的、高贵的性质,不同的是图 (1)图 (2)是繁华的、强势的,图 (3)是可望不可及的、弱势的。方寸版面中传达出相同而又有不同的意味,正如漫画家丰子恺说,“尝喜小中能见大,还须弦外有余音”。

|

| 图1 |

|

| 图2 |

|

| 图3 |

①封面为流潋紫的《后宫·如懿传(叁)》,北京:中国华侨出版社2012年版,图片拍摄于新华书店。

②《武则天正传》封面设计,合肥学院艺术设计系2007级艺术设计专业熊杨杨同学作品。

③《失踪的王妃》封面设计,合肥学院艺术设计系2006级艺术设计专业王琼宇同学设计作品。

2 书籍设计的简洁性“小时不识月,呼作白玉盘。又疑瑶台镜,飞在青云端。”“暮从碧山下,山月随人归。却顾所来径,苍苍横翠微。”[6]

唐代伟大的诗人李白,以生存自由为前提,随意地选取适合自己的人生观,因其性情自然流露,却不经意中暗合自然法则,各种人生观很少冲突并在他的作品里创造出无限意义。他的诗句简明易懂、朗朗上口,通常安排在小学语文课本里,长大了人们依然喜欢这些诗句。这几句诗表面上简单,却不有着深刻和丰富的内涵。其清新的笔调风格,表达了人生中一种说不清、道不明的复杂心境,竟写到人们的历尽沧桑的心坎里了,让我们的感情愈久弥深。而这种独特人生感受不是一两句话能说清楚的,李白竟用浅显的四句表达出来了。

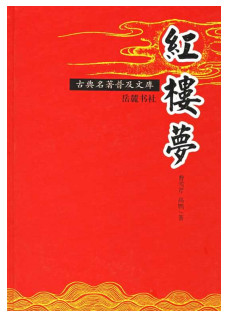

将产品不必要的元素如洋葱般层层剥掉,只留下最核心的功能,使产品更显美感和力量。这也许就是对现代生活的反思,当发现美好的眼睛被烦扰所蒙蔽,当身边被过多的信息所充斥,我们需要的便是回到原点的简单与纯粹[7]。图 (4)①运用简洁的云纹传达出了传统典雅的书籍意味、内涵深厚的书籍性质,当然这大片的红色,除了《红楼梦》,还有谁更适合她。封面的图形可谓“不着一字,尽得风流”。图 (5)②只是打孔,形成疏密对比,打开后还有一定的光影效果,这两者的设计简洁明了,内涵丰富,简洁中包含作者和设计者丰富的创作追求,于万种情感集于笔端,如曹雪芹创作《红楼梦》那“以一奉十”的精神。

|

| 图4 |

|

| 图5 |

①图片见曹雪芹《红楼梦》,岳麓书社,2005年4月。

②图片来源于http://huaban.com/pins/127925821/,访问时间2016年12月20日。

3 书籍设计的节奏性嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。[8]

人们的视觉、听觉、触觉、嗅觉是可以彼此打通的,诗人白居易在《琵琶行》中的诗句“大珠小珠落玉盘”,是以人们日常生活中的视觉美来比喻听觉美,让听者对美的感受似曾相识,也更加具体、更加直接。与其说它是对音乐形象的记叙,不如说是音乐形象所引起的特殊感受的表现。诗句即表现了音乐形象的抽象性,也表现了语言艺术的具象性[9]。美学家王朝闻认为《琵琶行》在语言艺术的具象性里获得了抽象性的听觉体验。

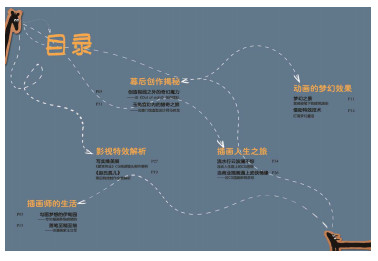

同样,设计师让音乐的抽象性以视觉的具象性表现出来,把音乐中的节奏性贯穿于视觉中,让读者在视觉中获得了听觉的感受。如图 (6)①图 (7)②中,书籍目录设计的整体版式如诗中描写的琵琶声“大珠小珠落玉盘”。如果说第一层次的“目录”两个字是“大珠”,第三层次的小节名称或内容简介是“小珠”,那么,第二层次的章回名称便是“大珠”与“小珠”之间的过渡。苏珊·朗格认为:节奏性与有机性、运动性和生长性一起构成了生命形式的全部基本特征,这些特征都可以在艺术形式中得以实现,即艺术形式与生命形式是“同构形式”。[10]她将节奏这种艺术形式与生命形式联系起来,使艺术富于动感与生机。她的观点启发了人们的思维,让艺术找到了方向和源头。

|

| 图6 |

|

| 图7 |

①《中国传统乐器》目录设计,合肥学院艺术设计系2008级艺术设计专业黄爱得同学作品。

②《《我们的民族》目录设计,合肥学院艺术设计系2008级艺术设计专业张晓庆同学作品。

4 书籍设计的对比性“一进门,只见两边翠竹夹路,土地下苍苔布满,中间羊肠一条石子漫的甬路……窗下案上设着笔砚,又见书架上放着满满的书。贾母因见窗上纱颜色旧了,与外面的翠竹颜色不配。”[11]

在《红楼梦》中,元春令宝玉与众姐妹住进大观园时,黛玉一下就相中了潇湘馆,理由是“我爱那几竿竹子”。古人以竹喻其节,用竹子来象征黛玉的品格是最贴切不过了。刘姥姥二进大观园,贾母领刘姥姥等一行人游园,看到了潇湘馆内“绿纱窗颜色旧了,与外面的翠竹颜色不配”,凤姐想到放在箱中很多年的银红“霞影纱”,便立刻命人换上。从中可以看出黛玉在贾府中寄人篱下的地位,王熙凤的行事只为讨好贾母。但从专业角度我们也可以看到了色彩的对比,绿的“底”配银红的“图”即“翠竹”配银红“霞影纱”才能产生美的效果。

刘叔成认为:“相互对立、相互排斥的因素结合在一起形成和谐,比非对立因素的统一更具有美的魅力。”[12]在书籍设计中,设计师的色彩运用通常是冷的、浊的做“底”,暧的、纯的做“图”,图 (8)①蓝底上的明黄,图 (9)②紫色中的一抹黄绿,便是遵循这个原理来设计的。这样色彩便形成了对比,达到了“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”的效果。

|

| 图8 |

|

| 图9 |

①《漫动画》目录设计,合肥学院艺术设计系2008级艺术设计专业赵小丽同学作品。

②《蝶》封面设计,合肥学院艺术设计系2006级艺术设计专业杨峰同学作品。

5 书籍设计的呼应性“......捻一个尔,塑一个我。将咱两个一起打碎,用水调和。再捏一个你,再塑一个我。我泥中有尔,尔泥中有我。我与你,生同一个衾,死同一个椁。”[13]

这是明代书画家赵孟頫的夫人管道升所做的《我侬词》,表达了她对丈夫的深情,也侧面反映了她对丈夫纳妾的哀怨,最终打消了丈夫纳妾的念头,和丈夫终老白头。

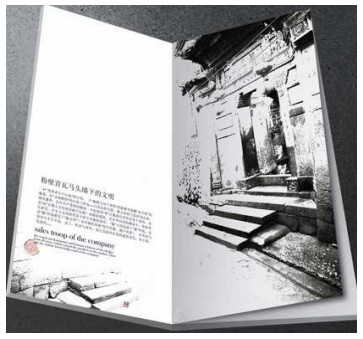

书籍设计的形式美法则也要做到“我泥中有尔,尔泥中有我”,专业术语叫“呼应”。“美的实质是平静的感觉,当视觉、理智和感情的各种欲望都得到满足时,心灵就能感受到这种平静。”[14]这种呼应性给受众以满足和平静,感觉到美。如图 (10)③中左下角的局部的图片与右边整幅的图片相呼应;图 (11)④中的左上角的水墨荷叶与右下角的水墨相呼应,除了图形呼应外,在版面中还可以有字体的呼应、色彩的呼应等。

|

| 图10 |

|

| 图11 |

③图片2016年4月拍摄于书店。

④《四大美女—西施》目录设计,合肥学院艺术设计系2007级艺术设计专业杨芳芳同学作品。

6 书籍设计的和谐性深处种菱浅种稻,不深不浅种荷花[15]。

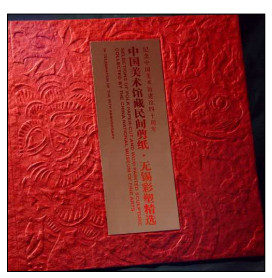

这首诗告诉人们要根据事物的特性,充分利用大自然的恩赐,让事物徜徉在大自然的规律中,得到和谐的存在方式。这一哲学是一种生存法则,也是选择书籍设计材料的指导思想。当今市场上的纸张品种众多,设计师们利用这些纸张质感、空间、肌理来制作书籍,让书籍产生事半功倍的效果。但这些材料因为其色彩、肌理、图案非常强烈,很难再印上文字,而书名、作者名、出版社名等是一本书籍所必备的信息,怎么办?设计师独辟蹊径,拿出了单独的一张纸,设计了书贴,效果简洁明了、稳重大气。如图 (12)①的花纹纸、图 (13)②的瓦棱纸、图 (14)③的牛皮纸的书贴,既保持了材质的美,又避免了材料的局限。“设计不是一种技能,而是捕捉事物本质的感觉能力和洞察能力。”[16]每个人身上都有闪光点,每个材料都有其独特之处,设计师们凭着阅历、知识、经验锻炼出一双火眼金睛,怀着敬畏的态度,捕捉到材料的本质特性,并尊重其存在方式,把它贴切地运用于设计中,唤醒在材料自身中处于休眠状态的自然之美,把它从潜在形态引向显性形态,再用“深处种菱浅种稻,不深不浅种荷花”这种理念,描绘生活的质感,在设计作品中不动声色地展示人们对生活的温暖向往。

|

| 图12 |

|

| 图13 |

|

| 图14 |

①图片来源于http://www.booyee.com.cn/user-bid.jsp?id=130119.

②《情定中国》封面设计,合肥学院艺术设计系2008级艺术设计专业赵旭东同学作品。

③《佛之觉悟》封面设计,合肥学院艺术设计系2009艺术设计专业肖霄同学作品。

7 结语文学是语言艺术的一种表现形式,读者通过语言的阅读而接受形象,通过自己的想象进入作品中的艺术世界,书籍设计则是通过视觉让读者感知设计者与作者的精神世界。它们的共同点都是从人们的日常生活中来,建立在美的基础上,所以文学家与设计师在创作时是相通的,传达出来的精神理念也是一致的,只不过表达方式不同。但是,书籍设计没有文学普及,对其认识难以进入“寻常百姓家”,因此,笔者从文学来看书籍设计的特性,说明文学对书籍设计的支撑与引导,阐述两者的相通,帮助人们认识书籍设计艺术,提高人们的审美品味,丰富人们的精神文化生活。

| [1] | [汉]刘向. 说苑校证[M]. 北京: 中华书局, 2011. |

| [2] | 林庚, 冯沅君. 中国历代诗歌选[M]. 北京: 人民文学出版社, 1979: 69. |

| [3] | 李砚祖. 艺术设计概论[M]. 武汉: 湖北美术出版社, 2012: 54. |

| [4] | [清]何文焕. 历代诗话[M]. 北京: 中华书局, 2004. |

| [5] | 朱光潜. 谈文学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2013: 209. |

| [6] | [唐]李白. 李太白集[M]. 北京: 北京联合出版公司, 2014. |

| [7] | 王绍强. 漫步日本设计——极致的简约之美[M]. 北京: 电子工业出版社, 2011: 163. |

| [8] | 赵立, 马连湘, 选注. 白居易诗选注[M]. 长春: 吉林文史出版社, 2000: 128. |

| [9] | 王朝闻. 审美谈[M]. 北京: 人民出版社, 1984: 264. |

| [10] | [美]苏珊·朗格. 情感与形式[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1986: 147. |

| [11] | [清]曹雪芹. 红楼梦[M]. 北京: 人民文学出版社, 1975: 486. |

| [12] | 刘叔成. 美学基本原理[M]. 上海: 上海人民出版社, 1994: 95. |

| [13] | 赵维江. 赵孟頫与管道升/文人情侣丛书[M]. 北京: 中华书局, 2004: 75. |

| [14] | 尹定邦, 邵宏. 设计学概论[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2013: 8. |

| [15] | [清]施闰章. 清名家诗丛刊初集[M]. 扬州: 广陵书社, 2006: 80. |

| [16] | [日]原研哉. 设计中的设计[M]. 朱锷, 译. 济南: 山东人民出版社, 2006: 190. |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19