随着中国大陆的全面崛起,越来越多的台资企业进入大陆投资经营。根据中国商务部网站2015年8月的资料显示,台资位列对华投资前10位中的第4位[1],两岸合作已显成熟。然而繁荣景象的背后伴随的是大量台资企业的成功经验和失败教训。由于海峡两岸多年阻隔,形成了完全不同的社会体系[2],使进入大陆的台资企业不得不面临对大陆社会的适应问题。实践中两种截然不同的现象引人注目,在那些成功的台资企业中,或是入乡随俗,完全大陆化,与大陆企业并无显著差异;或是抱团取暖,将台湾模式搬到大陆,与台湾企业形成集群,依然保持台湾企业的特点。那么,为什么台资企业在大陆社会适应中会采取两种截然不同的策略?这两种策略的差异是什么?影响结果又有哪些?这些问题值得学术界和实践界的关注。

从企业管理的视角出发,已有大量关于组织层面的适应研究。例如,杨秀芝与李柏洲发现,企业的适应能力是其创新能力和控制能力共同作用的结果,并分析得出了企业适应能力的影响因素和提升策略[3];陈国权从保持企业竞争力的角度研究企业对环境变化的动态适应,提出组织学习能力是决定其适应与否的重要因素[4]。然而,这些研究多集中在企业自身对于环境整体的适应问题上,并非关注企业的社会适应[5]。

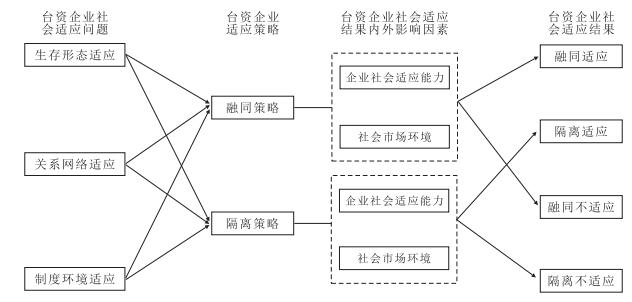

笔者借鉴新制度理论、种群生态学、战略选择理论、关系网络学派、权变理论、资源依赖学派、交易成本理论和商业生态系统理论的观点对企业的社会适应作出定义,并以在大陆的台资企业作为研究对象,通过回顾相关文献进行理论探索,同时结合台资企业在大陆社会适应中的实际情况,探讨台资企业在大陆社会适应中的决策要素、应对策略、作用结果及其成因,以期构建台资企业在大陆的社会适应机制模型,并对未来的研究进行展望。

1 企业适应的相关文献回顾 1.1 适应的定义“适应”一词作为学术命题最早出现在生物学研究中,以达尔文的“物竞天择,适者生存”作为主要基调,阐述了生物通过不断调整自身生存形态以顺应持续变化的生存环境的生存方式[4]。学者将“适应”概念引入社会科学领域,研究成果早期主要集中出自于心理学与社会学,而随后以企业管理视角出发的“适应”问题开始得到学界的重视。

1.2 企业的环境适应齐秀辉从战略环境的角度,将影响企业环境适应的环境因素分为内部环境因素和外部环境因素两类,其中内部环境因素包括企业的结构、能力和文化等,外部环境因素又分为与企业间接接触的大环境,包括经济环境、政治法律环境、社会文化环境、科学技术环境和自然环境等,以及与企业直接接触的小环境,即在大环境中与企业有直接接触的成员之间形成的任务环境,这些成员包括行业内的竞争对手、供应商、顾客、金融机构和营销中介等[6]。由此可见,影响企业环境适应的环境因素具有不同维度。总体而言,齐秀辉研究的内部环境因素实为微观环境因素,直接的外部环境因素对应中观环境因素,而间接的外部环境因素则为宏观环境因素。

关于企业的适应,费显政在其博士论文中通过搜索大量中外文献选取了八大学派进行比较。该论文详细阐述了企业与环境的互动关系,较全面地总结并归纳出了八大学派各自视角下的企业环境适应差异,为笔者界定企业的社会适应提供了思路[7]。笔者由于研究范围限定,将文中的原表格进行了截取和修改,得出表 1。费显政较全面地概括了各理论学派在适应问题上的观点,这些观点专注于各自特定的理论视角,用其自身的基本假设、概念体系和逻辑思路阐述了企业与环境的适应关系[7]。但多种差异化的探索造就的是对现象整体解释力的分割,正如Poggi所述:“每一种视角都有其盲目之处(A way of seeing is a way of not seeing)” [8]。为了以整体观看待企业的环境适应,简单的理论叠加是不科学的,因为各理论之间可能存在不同程度的共存平行关系、共存互补关系和替代互斥关系。费显政认为理论的整合是一种可能的方法,并提出了两种整合思路:第一种思路是通过寻找不同理论学派的内在逻辑联系,建立一个包容不同学派的、相对完整和独立的框架体系;另一种思路是通过对不同学派进行比较、定位、分类、整理进而得出一套维度和标准[7]。笔者采取第一种整合思路,认为在企业的适应研究中可以以权变理论、战略选择理论和商业生态系统理论作为指导思想,以种群生态学解释企业适应的微观环境因素,以资源依赖学派、交易成本理论和关系网络学派解释企业环境适应的中观环境因素,以新制度理论解释企业环境适应的宏观环境因素,在保留各理论学派核心观点的基础上,建立适合解释企业环境适应的分析框架。

| 表1 不同理论学派对企业适应问题的观点 |

笔者之所以将权变理论、战略选择理论和商业生态系统理论作为指导思想,是因为这三个理论的核心观点不同程度地渗透到了企业环境适应的三个维度:权变理论强调企业根据外部变化进行相应的调整,战略选择理论强调企业应对变化的主动性,而商业生态系统理论强调企业需要具备系统观念。

进一步分析可知,种群生态学对企业环境适应的微观维度具有较好的解释力。虽然种群生态学是以种群作为主要研究对象,但该理论对单个个体环境适应的解释十分独到[7]。该理论认为生存是企业的目的,因此企业的微观环境适应表现为由企业内部环境要素组成的企业个体能在其所选择的生态位中健康成长。种群生态学在这里侧重的是单个企业自身的“体质”是否符合其生态位,而非对企业群或生态位等概念的探讨。

根据齐秀辉的研究,企业的中观环境包括竞争对手、供应商、顾客、金融机构和营销中介等,资源依赖学派、交易成本理论和关系网络学派非常适合解释这类二元关系[6]。企业需要资源,但这些资源主要存在于上述中观环境中,获取资源会产生交易成本,而决定企业资源获取渠道和交易成本的关键在于企业所构建的关系网络。因此,企业环境适应的中观维度是指企业为了以较低的交易成本获取所需资源而选择和调整其所构建的关系网络。

新制度理论的研究对象是组织领域(Organizational field),适合解释企业环境适应的宏观维度[7]。在新制度理论看来,组织面对两种不同的环境技术环境和制度环境,它们对组织提出了不同的要求。技术环境要求组织有效率,按最大化原则组织生产;而制度环境则要求企业服从“合法性”(Legitimacy)机制,采用广为接受的组织形式和做法,即便这些形式是与组织效率相背离的。这主要是因为企业必须适应其所在的宏观环境,包括经济、政治法律、社会文化、科学技术和自然环境,因此企业环境适应的宏观维度体现在企业能良好地应对宏观环境的“合法性”要求。

1.3 企业的社会适应赵锡斌对国内外关于企业所处环境的相关研究进行了评述,明确指出企业所处环境具有多个子系统,其中一个重要的子系统就是社会环境,即社会环境是企业所处环境中的一个细分概念,由此可知,企业对社会的适应实际上属于对环境适应的一部分[9]。

社会适应是出自于社会学和心理学的一个针对个体的概念,但由于研究对象的不同,社会适应在学术界中并未形成一个统一定义。尽管学者们对社会适应的定义持不同观点,但他们一致认为所谓社会适应就是对社会环境的适应。例如严志兰对在闽台商进行社会适应研究的时候就明确指出,台商从台湾到大陆的迁移不仅仅是地理位置上的改变,更多的是社会情境与规范的变化[10]。既然台商在迁移中需要面对和适应新的社会环境,那么台资企业同样在大陆属于外来群体,它们对大陆的社会环境也会有一个从认识到适应的过程。

严志兰指出,台商的社会适应具有三个层面,经济层面的适应反应了台商在社会中的生存和立足情况,体现了其适应的基础;社会生活层面的适应反应了台商与社会中其他成员的接触程度,体现了其适应的广度;文化心理层面的适应反应了台商对社会的结构规则和主流文化价值的契合程度,体现了其适应的深度[10]。笔者借鉴该研究,认为台资企业的社会适应亦可分为基础、广度和深度三个维度。

此外,Strand从企业的内在适应与外在适应的角度阐述了企业适应社会环境的系统范式,他将企业内在适应的措施统称为企业对社会的响应(organizational social responsiveness),而外在适应的措施则称为企业对社会的反应(organizational social responses)[5],其具体内容如表 2所示:

| 表2 企业社会适应措施 |

结合前文环境适应的维度概念,可以将这些措施以微观、中观、宏观维度加以划分,即企业内在适应措施中除了“调整企业的环境监控和跨界活动”,其余都属于微观维度。这是因为这些措施仅关注企业本身对社会的响应,而“调整企业的环境监控和跨界活动”则需要获得外部资源的支持。因此笔者认为,这个措施表示企业已经与外部产生了互动,故将其与企业外在适应措施中的前三项措施归类于中观维度,即这些措施都关注企业对部分外部成员的反应。最后,“影响社会的文化环境和经济环境”这一措施反映的是企业对社会总体环境的反应,属于宏观维度。因此,Strand的社会适应具体措施亦可分为微观、中观和宏观,微观措施对应微观(社会)环境、中观措施对应中观(社会)环境、宏观措施对应宏观(社会)环境,具体划分见表 3:

| 表3 企业社会适应措施维度分类 |

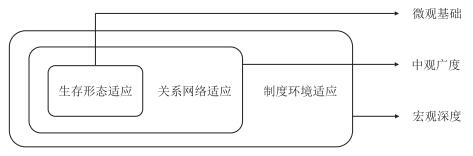

笔者借鉴严志兰和Strand的研究认为,应以权变理论、战略选择理论和商业生态系统理论作为指导思想,将台资企业在大陆的社会适应问题划分为微观基础、中观广度和宏观深度三个方面[5, 10]。结合种群生态学的观点,微观基础指的是台企自身与社会环境的匹配程度,即台企根据外部环境选择或调整自身生存形态以适应其所选择的生态位;结合资源依赖学派、交易成本理论和关系网络学派的观点,中观广度指的是台资企业与社会环境中其他成员的接触程度,即台资企业根据自身的资源需求,选择性地与外部资源控制者建立联系,从而构建适合其发展的关系网络,实现以较低交易成本进行资源交换的目的;结合新制度理论的观点,宏观深度指的是台资企业对社会规则和主流文化的适应程度,即台资企业根据社会制度环境,选择和调整自身的“合法性”程度。

因此,台资企业的社会适应应至少包括:生存形态适应(微观基础)、关系网络适应(中观广度)和制度环境适应(宏观深度),图 1表示了这三种适应之间的关系。

|

| 图1 台资企业社会适应示意图 |

综上,笔者将社会适应的主体限定为台资企业,以大陆社会环境作为台资企业适应的对象,并综合表 1中各理论学派的观点对“台资企业在大陆的社会适应”做出如下定义:台资企业为了与大陆社会之间形成和谐平衡的关系而主动、有目的地做出一系列适应行为的过程。这一过程至少包括:根据企业外部环境,选择或调整自身生存形态以匹配其所选择的生态位的过程,即生存形态适应;根据自身的资源需求,选择性地与外部资源控制者建立联系,从而构建适合其发展的关系网络的过程,即关系网络适应;根据社会制度环境,选择和调整自身的“合法性”程度的过程,即制度环境适应。

2 台资企业在大陆的发展概况和社会适应 2.1 台资企业在大陆的发展概况台湾与大陆从开始交流至今已近30年,期间两岸的经贸发展态势强劲,大批台资企业落户大陆。纵观台资企业进入大陆的历史,学者们从不同角度将其划分为若干阶段。张传国从产业集聚的角度,将台商投资大陆划分为三个阶段:1992—1998年为初级阶段,1999—2000年为发展阶段,2001—2005年为成熟阶段[11]。李保明从时间及投资规模的角度,将台商到大陆的投资划分为四个阶段:1981—1987年为秘密投资阶段,1988—1991年为试探性投资阶段,1992—1996年为扩张性投资阶段,1996年以后为大企业和高科技企业投资阶段[12]56–60。王友丽和王健以大陆实际利用台资的金额为主要依据,将台商投资大陆的阶段划分为:1978—1993年的平稳上升阶段,1994—2002年的趋于平缓阶段,以及2003年后的投资调整阶段[13]。尽管学者们的划分方法不同,但不难看出台商投资大陆总体上呈现出稳定发展的态势,笔者根据已有研究,将台资企业进入大陆所经历的阶段以及各阶段的特点归纳如表 4所示。

| 表4 台资企业在大陆发展的阶段及其特点 |

从试探阶段到调整阶段,台资企业不断随着外部环境的变化而调整自我,这既可以说是环境变化带来的必然结果,也可以说是台资企业为了生存发展而积极响应这些变化的结果。根据企业社会适应的定义并结合已有关于台资企业进入大陆阶段划分的文献,笔者将台资企业在大陆的社会适应问题总结为:微观的生存形态适应、中观的关系网络适应以及宏观的制度环境适应。

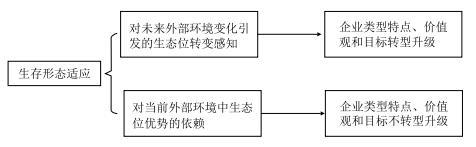

2.2.1 台资企业在大陆社会的生存形态适应根据种群生态学的观点,企业生存于社会的形态取决于企业对其生态位的选择。生态位从市场的角度出发指的是位于该生态位的组织所占有的市场生存领域,从组织的角度出发指的是一个组织与其他组织形成平衡共生的状态位置。基于此定义,本文将台资企业的生态位定义为该企业赖以生存的市场领域和与其他组织形成平衡共生的状态。在众多生存领域中,企业根据自身情况判断和选择其生态位,并以相应的生存形态适应其选择。

根据Strand的研究,微观的企业生存形态适应的相关措施主要包括调整企业的类型和特点,重塑管理层的社会价值观与目标,改善企业的社会反应机制和决策制定流程,这些要素即为企业生存形态的重要特征[5]。

纵观台资企业在大陆的发展,早期的台资企业进入大陆,多是为了利用廉价的要素资源以取得成本优势。大多数企业属于“两头在外”型,即材料进口、产品出口,企业仅充当加工者的角色,含金量与附加值低[14],可见当时大多数的台资企业将大陆资源所具备的成本优势作为其生态位优势,企业价值观以工具性为主要特征。但后期部分台资企业的生存形态却发生了变化。一方面,随着大陆经济的飞速发展和相关产业配套、法律体系等的日益完善,以廉价资源作为优势的劳动密集型台资企业不再具有竞争力,结果在金融危机中,仅对外部环境优势依赖的台资企业出现大批量的退出和转移。另一方面,那些采取主动适应策略的台资企业早在金融危机初期就开始了转型升级,除了变为高含金量、高附加值的资金密集型和技术密集型企业外,它们的市场领域也从国际市场转移到大陆市场。这些台资企业开始真正扎根并重视与大陆社会的关系,将其价值观调整为“互惠共赢、共生共荣”,以改善与大陆社会的关系,顺应大陆市场的变化[18]。

正如Hannan和Freeman所发现的,由于企业具有内部的结构惯性和外部的环境约束,当环境发生迅速变化时,能实现真正转变的企业是少有的,甚至是没有的,也就是说真正转变的企业一般来说是在环境突变之前就开始转变[21]。那些无法适应变化而退出的台资企业,往往是由于其过度依赖大陆的资源成本优势,而没能及时对自身的类型特点、价值观和目标进行调整,因此当大陆环境发生剧烈变化时无法适应。而那些有远见的台资企业感知到未来环境的变化并提前做出了调整,从而增加了存活的几率。

总之,台资企业生存形态适应及其应对方式如图 2所示。

|

| 图2 台资企业生存形态适应应对方式 |

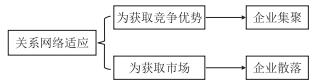

根据Oliver的定义,企业的关系网络可以看作是两个或两个以上的企业在一段时间内持续保持资源交换、资源流动和资源联结[22]。企业作为一个开放的系统,大量攸关其生存的资源都掌握在外部的资源控制者手中,包括信息、原材料、社会支持等,而获得并保住资源的能力很大程度上取决于企业与外部资源控制者的交往能力和谈判能力[23]。因此,企业需要根据自身的资源需求与合适的外部资源控制者建立联系,构建企业的关系网络,以顺利进行资源交换。从另外一个角度来说,企业通过维系或切断已有的关系网络和有意无意的关系建构可以达到布局的效果。在布局的变化中,企业创造关系并适应关系,最终将形成企业的长期复杂适应能力[24]。

根据Strand的研究,中观的企业关系网络适应的相关措施主要包括调整企业的环境监控和跨界活动、改变环境构造、操控社会成员的需求与期望、影响社会成员对需求满足过程的体验[5]。企业关系网络的构成要素主要包括:外部支持、供应商、分销商、客户市场、劳动力市场、外部资源、外部技术、企业同盟、政法系统等。

纵观台资企业在大陆的发展,多个台商在地域上出现过明显的集聚现象。魏守华和石碧华论述了企业集群的竞争优势,认为正是企业的集聚转变了企业与其关系网络的连结程度、议价能力、谈判能力,信息交换程度等[25],可见企业集聚与否对企业的关系网络适应具有较强的解释力。

2.2.2.1 台资企业的主动集聚和被动集聚台资企业最早进入大陆时,主要以闽粤一带作为地域重心,而现在则以闽粤和东南沿海“两带”为地域重心并逐渐向中西部延展。台资企业的集聚现象可以按照其集聚目的划分为两类:一是被大陆特定区域的要素资源吸引而形成的被动集聚;二是为了再续台湾产业网络而形成的主动集聚。而无论是被动集聚还是主动集聚,这些台资企业都将获取一定的竞争优势。

以东莞的台资IT企业为例,这些企业大多属于台湾母公司的外包型协力厂,其生产的产品大多经香港出口到国际市场,在母公司的国际化布局中担任生产车间的角色。这是由于,一方面东莞的地理位置和配套政策等具有成本优势,对于台资企业来大陆投资设厂有着极大的吸引力,大部分台湾母公司的做法是保留高附加值产品的生产,并同时担任接收订单、产品研发、产品销售等角色,而将位于东莞的分公司定位为“单纯的生产加工基地”,担任基于产品链的简单劳动分工[26]。他们的集聚是因为同时被东莞的要素优势所吸引,并非主观意愿上的集聚。另一方面,在试探阶段之后,初期的成功经验大大提升了这些台资IT企业来大陆经营投资的信心,并在当地成立了台商协会,该协会鼓励其成员大规模地引入台湾母公司的相关产业网络和人脉资源,这样的集聚实际上是台资IT企业的主动行为,即主动集聚。集聚网络内形成了以大企业为中心、由大量专业化分工协作的配套企业、关联企业和下游企业构成的局域网络化格局。原先与台湾母公司有着产业联系的上下游生产企业为了再续原来的供应关系相继前来投资办厂,并且在管理和生产上仍完全采用台湾模式。例如台达电子1992年在东莞设立工厂后,东莞工厂的产量日益增加,在短时间内已超越在台工厂的产量,于是其在台湾的原材料供应商以及下包厂商等协力厂便主动跟进,再续台湾的产业网络模式,在东莞形成了一个台湾企业网络的扩展[11]。

台资企业的集聚改变了台资企业的外部环境构造。通过集聚这些企业,实际上在大陆社会的大环境中创造了以台资企业为成员的小环境,台资企业间的互相支持也提高了它们与大陆各利益相关主体的谈判能力。此外,由于关系网络中均是台资企业,基于以往的了解和信任,企业之间能以更低的成本进行交易,关系网络的维护成本也相应降低。而集聚形成的“区位品牌”不仅可以获得市场的认可,还可以吸引劳动力,从而提升了社会成员对需求满足过程的体验。

2.2.2.2 台资企业的散落晁罡和熊吟竹将1991年至2010年间台资在大陆的投资经营情况汇总,发现9成以上的台资集中于华东地区和中南地区,其余部分的台资则散落在华北地区、西南地区、东北地区和西北地区[20]。

台资企业的散落在占领区域市场上具有优势。以西部为例,相比东部沿海,两个区域对于台资企业来说均具有要素价格优势,但西部具有更充足稳定的劳动力。由于东部沿海台资企业多以加工出口为主,所以工厂与港口之间的交通运输费用是大部分台资企业选择东部沿海的重要因素。而将成都、西安、乌鲁木齐、兰州等西部中心城市作为投资区域的台资企业,几乎全以内销作为其主要营销形态,占领大陆内地市场才是这些企业的核心目标。另外,由于产品运输费用与生产地区分布的关联性被内销市场的分散性所弱化,基于成本效益核算,西部富集的资源、低廉的劳动力与土地价格所带来的资本增益同样能吸引小部分台资西进试水[27]。

台资企业的散落对其在大陆的社会适应最有力的影响在于操控社会成员的需求与期望。散落现象将迫使台资企业与大陆社会深入接触,这意味着台资企业不仅要直接进入当地市场,还需要与当地企业进行互动,以顺利进行资源交换。散落的台资企业虽然在竞争优势上弱于集聚的台资企业,但由于深入大陆社会,它们更容易适应大陆的经济发展变化。

总之,台资企业关系网络适应及其应对方式如图 3所示。

|

| 图3 台资企业关系网络适应应对方式 |

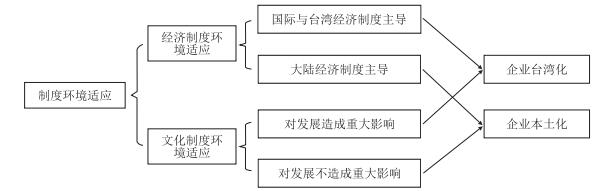

新制度主义学派的主要代表诺斯认为,制度是一个社会的游戏规则,由非正式约束和正式法规组成,前者包括道德的约束、禁忌、习惯、传统和行为准则等,后者包括宪法、法令、产权等。制度环境要求组织服从合法性机制,即采用广为接受的行为和做法,即便这些行为和做法并不能使组织达到最优效率[7]。

合法性是由德国思想家韦伯提出,最早从社会学的视角认为合法性是促使人们服从命令的动机,是人们对权威者地位的确认和命令的服从[7]。之后另有学者对合法性的概念进行了阐述。Suchman从组织层面出发,认为当组织参照了由现行的准则、价值观和信仰定义的社会构架系统并做出合意的、正确的或恰当的行为时,该组织就服从了社会的合法性[28]。Kondra和Hinings进一步探讨了制度环境对不服从者的反应和不服从行为导致的制度环境变化机理。他们认为,尽管制度环境要求企业服从,但部分企业依然会根据实用主义原则违反现有的制度环境,其中大部分不服从者将由于制度环境的强大力量而最终妥协或同化,而少量不服从者将取得优于服从者的绩效结果,并可能促使制度环境变化形成新的制度环境[29]。这说明不同制度的约束力度是不同的,政治制度作为政府根本利益和价值取向的体现,其强制性是单一个体难以改变的,而传统习惯则相对容易改变。例如福特汽车开发出世界上第一条流水线,革新了当时普遍的生产方式从而被争相效仿。综上,笔者所指的制度环境适应偏向于对非正式约束的适应,即企业对其的适应不具有强制性。

根据Strand的研究,宏观的企业制度环境适应措施主要是企业适应社会文化环境和经济环境的措施[5]。Strand认为,企业对社会文化环境和经济环境的反应是宽泛抽象的并且是难以量化的,企业在这方面的适应是企业对相关社会子系统的长期反应的集合[5]。此外,作为宏观维度的制度环境适应其实已经渗透到微观维度的生存形态适应和中观维度的关系网络适应,例如大陆社会的经济制度环境将影响台资企业生产形态的选择,又如大陆的文化制度环境将影响台资企业对大陆供应商的选择等。笔者将以台资企业在上述两个方面的具体案例为依据,试图对台资企业在大陆的制度环境适应进行总结。

纵观大陆社会经济制度环境的变化对台资企业形态的影响,笔者以东莞台资企业的转型升级为例进行研究。东莞在过去确定了以劳动密集型产业为主体、外源带动、规模扩张的经济发展模式。这种发展模式在特定历史条件下推动了东莞经济的飞速发展,也造就了众多“三来一补”和“两头在外”的台资企业进入东莞。这类企业本质上是在国际经济制度环境和台湾经济制度环境的双重压力之下运作的,其大陆子公司沿用台湾经营模式,仅作为生产基地接触大陆社会的经济制度环境,而大陆社会的经济制度环境并未对其形态产生强烈影响力,台资企业倾向于台湾化。但随着时间的推移,大陆的经济制度环境发生了巨大变化:东莞实施经济增长方式的转变和产业结构的战略性调整,持续的招工难亦导致东莞大幅提高最低工资标准,而国家实行了两税合一,取消了台资外资企业的税收优惠等[18]。大陆的经济制度变化对东莞的台资企业产生了新的合法性要求,对以规模扩张和外源带动为特征的台资企业造成了巨大阻碍。转型升级势在必行,新的经济制度环境迫使台资企业开始正视自身与大陆社会的关系,不少台资企业从OEM贴牌生产向ODM自主设计和OBM自创品牌方式转变[30],此时台资企业倾向于本土化。

当台资企业进入大陆后,它们面对的是与台湾既有交叉又十分不同的社会环境。虽然两岸同根同宗并都隶属于中华文化,但由于两岸长期分治形成了亚文化差异,导致台资企业来到大陆时将不得不面临这些文化差异。以供应商选择为例,喻春娇和李旷达对台资PC制造业的生产网络进行了研究,发现大陆本土供应商对质量的认识与台资企业存在较大差异,因此台资企业往往不信任大陆供应商的产品[31]。Yang和Liao也进一步指出,有过与大陆本土供应商合作经验62.5%的台资企业经理认为,本土供应商提供的产品质量通常不可靠,并且本土供应商对于质量的态度也总是被质疑[32]。由于供应产品的质量对属于高技术的PC制造业的健康发展十分重要,因此由质量认知的差异而导致的信任缺乏是台资PC制造业脱离大陆社会成员构建封闭式生产网络的重要因素,而对质量认知的差异是由于两岸社会的文化制度对企业提出的合法性要求不同而产生的[33],可见若大陆文化制度环境对台资企业的健康发展产生重大影响将直接影响台资企业在大陆的关系网络选择,并倾向于台湾化。然而,相对于台资PC制造业,低技术台资企业更愿意实施采购本土化。事实上,台资企业选择由大陆供应商提供的原材料、零部件和半成品的比例早在1998年就达到了38%和40%,并在1999年上升至45%和47%[34]。据张远鹏(2004)的调查,昆山高树饰品有限公司在1999年开始向大陆供应商采购大部分原材料,只有少量原材料依靠进口[35]。又如台湾第二大轮胎制造企业建大轮胎投资的子公司建大橡胶(中国)有限公司,其原材料供应的70%来自大陆本土供应商。这是由于相较于高技术的台资PC制造业对供应质量的要求低技术台资企业对供应质量的要求更容易被满足,因此基于成本领先的考虑,这些台资企业为了提高竞争力,必须与大陆供应商产生关系网络的连结。此时台资企业选择本土供应商并不对其健康发展产生较大影响,并且供应商本土化能带来低成本、低库存和灵活性等优势,导致台资企业更愿意主动适应和学习大陆文化准则以享受本土化带来的优势,因此台资企业倾向本土化。

台资企业制度环境适应及其应对方式详见图 4。

|

| 图4 台资企业制度环境适应应对方式 |

关于台资企业在大陆的社会适应策略,笔者借鉴Berry的跨文化适应策略理论。Berry认为,适应作为结果并不必然是个体与新环境达到契合,也可以是个体对新环境的抵触或疏远,所以适应的策略既可以是积极的,也可以是消极的。他将个体的跨文化适应策略分为同化策略(assimilation)、融合策略(integration)、分离策略(separation)和边缘化策略(marginalization)。同化策略是指当个体放弃原有文化寻求与其他文化一致时采用的策略;分离策略是指当个体为了保持原有文化并回避其他文化时采用的策略;融合策略是指当个体为了使原有文化和其他文化并存时所采用的策略;边缘化策略是指当个体为了同时对原有文化和其他文化摒弃时所采用的策略[36]。虽然笔者研究的对象是企业的社会适应,涵盖的维度不同于个体的跨文化适应,但其适应机理相似。

为了使台资企业在大陆的三个社会适应问题与Berry的适应策略有机结合[36],笔者将分离策略和边缘化策略统称为隔离策略,代表台资企业在面对大陆社会适应问题时所采用的相对消极的适应策略;将同化策略和融合策略结合统称为融同策略,代表台资企业在面对大陆社会适应问题时所采用的相对积极的适应策略。需要指出的是,隔离策略和融同策略并非如其字面意思表现为两个极端,亦不带有优劣之分,仅由于隔离或融同的程度不易明确界定,因此使用二分法做出简单归类,详见表 5。

| 表5 台资企业社会适应策略分类 |

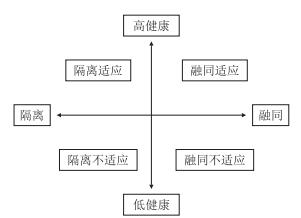

根据隔离策略和融同策略,可以建立隔离—融同横向维度以表示台资企业社会适应策略的隔离程度或是融同程度。如果找到能反应出企业社会适应结果的变量,那么就能建立一个由纵向维度与隔离—融同维度形成的横纵坐标,并得出代表适应结果的四个象限。

企业生存是其适应的前提和基础,因此企业绩效必然是衡量企业是否适应的重要标准。但是将企业的适应对象设定为社会环境的时候,仅将绩效作为适应标准已不能对企业对社会适应结果做出充分解释。在这里,将组织健康作为衡量企业是否适应社会的标准较为合适,因为该变量包含了企业绩效、员工健康和社会效益三个维度,并且体现出了一个企业的环境适应性、自我调节性、学习创新性和持续成长性等特征,与笔者对企业社会适应的理论分析较为吻合[37]。因此,笔者将组织健康作为企业适应结果的体现,即高健康对应高适应或较适应,低健康对应低适应或不适应,形成低健康高健康纵向维度,并与隔离—融同横向维度组合得到四种适应结果(如图 5所示)。

|

| 图5 台资企业社会适应结果分类 |

融同适应(融同高健康)。融同适应是指台资企业采用融同策略主动适应大陆社会,并且能够健康发展。例如台湾富士康在大陆实施的管理本土化,公司面对本土人才大量招聘有相关岗位工作经验的优秀专业技术人员和管理人员,台湾籍管理人员的比例从一开始的15%~20%降至现在的0.33%,并根据大陆人力资源特点设计了相应的薪酬激励措施[38]。富士康在大陆的发展有目共睹,正是因为富士康采取了融同策略进行主动适应,才取得了融同适应的结果。

隔离适应(隔离高健康)。隔离适应是指台资企业采用隔离策略主动适应大陆社会,并且能够健康发展。例如东莞台资IT企业集聚,通过产业互补形成了相对闭塞的产业链。不可否认的是这种“抱团取暖”的生存模式也是台资企业对大陆社会的一种适应,并且从实际结果来看,东莞台资IT企业集聚确实提高了这些企业的订单额和绩效。

融同不适应(融同低健康)。融同不适应是指台资企业采用融同策略主动适应大陆社会,但却不能健康发展。例如台湾元祖食品在管理上过于本土化,引发了本土员工“抢章”的危机事件[39]。虽然元祖采取了融同策略,但从效果上来讲却差强人意,造成了融同不适应。

隔离不适应(隔离低健康)。隔离不适应是指台资企业采用隔离策略主动适应大陆社会,但却不能健康发展。例如全球金融危机导致珠江三角洲一带以传统加工贸易为主的劳动密集型台资企业大量倒闭[18],这类台资企业并未根据大陆市场的变化改变自身的生存形态,它们选择了隔离策略,以至于当环境要求企业转型升级时未能根据大陆社会整体变化进行积极调整,最终被市场所淘汰。

3.2 台资企业在大陆社会适应结果的成因分析台资企业在选择其社会适应策略之后,是因为什么导致其适应或不适应结果的呢?杨秀芝和李柏洲认为,提高企业的适应能力将使企业具有更高的竞争优势,而企业的适应能力形成来源于企业的创新能力和控制能力共同作用的结果[3]。贺远琼和田志龙在组织学习与企业绩效的关系研究中发现,组织通过提高对外部环境的适应能力,从而显著提升企业的经济绩效[40]。在以上两研究中皆可发现企业的适应能力与其适应结果的强关联性。宋泓等以中国汽车产业作为案例研究了市场开放、企业学习及适应能力和产业成长模式转型之间的关系,从其研究成果可看出,企业的适应能力与其选择适宜的适应策略相结合是保证企业发展的必要条件,另外市场竞争和市场政策等市场环境因素也十分重要,三者的互相匹配将影响企业的适应结果[40]。宋泓等学者的研究进一步揭示了适应结果的形成机理,说明适应结果是企业适应能力、适应策略与所处市场环境共同作用的结果。综合上述研究可知,适应能力是导致适应结果优劣的核心因素,若企业没有良好的适应能力,其适应策略和市场环境的匹配程度再高都无法得到良好的适应结果。因此,台资企业在选择其社会适应策略之后,决定其最终适应结果的内部因素和最核心的因素是其社会适应能力;而外部因素是其所处的社会市场环境,台资企业的社会适应能力配合适当的社会适应策略若匹配于台资企业所处的社会市场环境,则可推测台资企业的适应结果为适应,若三者匹配程度较低,则台资企业有可能出现不适应的情况。由此,可以构建出台资企业在大陆的社会适应模型,如图 6所示。

|

| 图6 台资企业社会适应模型 |

本研究在回顾企业社会适应相关研究的基础上,以台资企业作为研究对象,将台资企业在大陆的社会适应问题分为微观的生存形态适应、中观的关系网络适应和宏观的制度环境适应,以二分法将其应对策略划分为隔离策略和融同策略,将其适应结果划分为融同适应、隔离适应、融同不适应和隔离不适应,认为台资企业的社会适应能力、社会适应策略和社会市场环境三者的匹配程度将决定台资企业的适应结果。这为探讨台资企业的社会适应问题奠定了一定的基础,具有较强的理论和实践意义。但本研究也存在以下局限性:第一,虽然借鉴了八大理论学派的观点,但研究思路依然是试图以线性的思维解释非线性的适应现象,没有系统地对台资企业的社会适应进行研究;第二,Berry的研究显示,主流群体的态度会对非主流群体的适应产生影响[36],那么台资企业作为一个外来群体,其社会适应是否会受到大陆社会的态度影响,笔者并未加以讨论;第三,本研究为理论探索,需要经过实证研究加以验证。未来研究可以进一步探讨台资企业在大陆社会适应策略的影响因素和作用机制等。

| [1] | 中华人民共和国商务部. 2015年1-6月全国吸收外商直接投资情况[EB/OL]. (2015-08-04)[2016-12-29]. http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/v/201508/20150801071775.shtml. |

| [2] | 王鹤亭. 两岸关系和平发展的社会机制探析[J]. 台湾研究集刊, 2010(2): 22–29. |

| [3] | 杨秀芝, 李柏洲. 企业适应能力的内涵及其提升对策研究[J]. 管理世界, 2007(4): 166–167. |

| [4] | 陈国权. 组织与环境的关系及组织学习[J]. 管理科学学报, 2001(5): 39–49. |

| [5] | Strand R. A systems paradigm of organizational adaptations to the social environment[J]. Academy of Management Review, 1983, 8(1): 90–96. |

| [6] | 齐秀辉. 基于混沌的适应性企业战略协同演化与实现研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2013. |

| [7] | 费显政. 企业与环境互动关系研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2005. |

| [8] | Poggi G. A main theme of contemporary sociological analysis:its achievements and limitations[J]. British Journal of Sociology, 1965, 16(4): 283–294. DOI:10.2307/589157 |

| [9] | 赵锡斌. 深化企业环境理论研究的几个问题[J]. 管理学报, 2006(4): 379–386. |

| [10] | 严志兰. 在闽台商社会适应研究[D]. 上海: 上海大学, 2010. |

| [11] | 张传国. 台商大陆投资的产业集聚问题[J]. 台湾研究集刊, 2005(3): 13–18. |

| [12] | 李保明. 两岸经济关系20年[M]. 北京: 人民出版社, 2007. |

| [13] | 王丽友, 王健. 台商投资大陆的重心转移:阶段、特征及其影响因素[J]. 东南学术, 2010(2): 61–69. |

| [14] | 张晓群. 海峡两岸经贸关系的演进与趋势[J]. 经济研究导刊, 2009(30): 155–156. DOI:10.3969/j.issn.1673-291X.2009.30.074 |

| [15] | 杨海艳, 陈晓川. 台湾海峡两岸贸易发展的现状、趋势与对策[J]. 沈阳大学学报(社会科学版), 2015(4): 472–477. |

| [16] | 费虹寰. "汪辜会谈"的成因及其对中美关系的影响[J]. 当代中国史研究, 2002(1): 64–76. |

| [17] | 刘荣茂, 李岳云. "南向政策"挡不住西进潮流[J]. 现代经济探讨, 2005(11): 24–27. |

| [18] | 唐永红, 王超. 金融危机对大陆台资企业的影响及其应对之策[J]. 两岸关系, 2009(3): 35–36. |

| [19] | 张元钊. 台商投资大陆的趋势模型分析[J]. 现代台湾研究, 2014(3): 57–62. |

| [20] | 晁罡, 熊吟竹. 台商在大陆投资的区域和产业分布特征分析[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2013(4): 23–27. |

| [21] | Hannan M T, Freeman J. The population ecology of organizations[J]. American Journal of Sociology, 1977, 82(5): 929. DOI:10.1086/226424 |

| [22] | Oliver C. Determinants of interoganizational relationships:integration and future directions[J]. Academic Management Review, 1990, 15(2): 241. |

| [23] | Pfeffer J, Salancik G R. The external control of organizations:a resource dependence perspective[J]. Economic Journal, 1978, 4(2): 13. |

| [24] | 罗家德, 张田, 任兵. 基于"布局"理论视角的企业间社会网络结构与复杂适应[J]. 管理学报, 2014(9): 1253–1264. |

| [25] | 魏守华, 石碧华. 论企业集群的竞争优势[J]. 中国工业经济, 2002(1): 59–65. |

| [26] | 谯薇. 论中小企业集群[D]. 成都: 四川大学, 2003. |

| [27] | 刘澈元, 刘祯. 西部开发中台资缺位的成因分析——基于扩展的跨国公司区位选择理论[J]. 台湾研究集刊, 2007(4): 41–46. |

| [28] | Suchman M C. Managing legitimacy:strategic and institutional approaches[J]. Academic of Management Review, 1995, 20: 574. |

| [29] | Kondra A Z, Hinings C R. Organizational diversity and change in institutional theory[J]. Organization Studies, 1998, 19(5): 743–767. DOI:10.1177/017084069801900502 |

| [30] | 陈恩, 谭小平. 新世纪东莞台资企业升级转型策略探析[J]. 暨南学报(哲学社会科学版), 2009(3): 36–42. |

| [31] | 喻春娇, 李旷达. 台资PC制造业生产网络在大陆的嵌入特征分析[J]. 管理世界, 2011(8): 179–181. |

| [32] | Chun Y, Liao H F. Backward linkage of cross-Border production networks of taiwanese PC investment in the pearl river delta[J]. Journal of Economic and Social Geography, 2009, 101(2): 199–217. |

| [33] | 乔东. 试论企业价值观与企业质量文化[J]. 商业研究, 2003(3): 55–56. |

| [34] | 张传国. 大陆台资企业本土化经营的动因、方式与影响[J]. 台湾研究, 2003(4): 61–67. |

| [35] | 张远鹏. 台资企业经营战略新特点与海峡两岸经济合作[J]. 亚太经济, 2004(1): 71–74. |

| [36] | Berry J W. Acculturation:living successfully in two cultures[J]. International Journal of Intercultural Relations, 2005, 29(6): 697–712. DOI:10.1016/j.ijintrel.2005.07.013 |

| [37] | 王兴琼, 陈维政. 组织健康:概念、特征及维度[J]. 心理科学进展, 2008(2): 321–327. |

| [38] | 李强. 富士康集团的薪酬激励模式[J]. 中国人力资源开发, 2007(2): 68–71. |

| [39] | 彭若青. 元祖食品两手策略通吃大陆与国际市场[J]. 管理杂志, 2001(7): 22–24. |

| [40] | 贺远琼, 田志龙. 组织学习与企业绩效的关系——基于适应能力视角的实证研究[J]. 研究与发展管理, 2008(1): 91–96. |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19