实体经济是一国直接创造物质财富的主体,也是虚拟经济存在的基础和意义所在。当前我国经济发展已经进入经济增长速度放缓期、经济结构转型阵痛期、前期刺激政策消化期三期叠加的经济新常态时期。经济下行压力加大,如何保证国民经济尤其是实体经济在面临较大国际、国内压力的条件下保持稳定较快增长,成为当前乃至未来一段时期需要解决的重要问题。一方面大量资金流入并停留在金融领域,在金融系统内部循环;另一方面实体经济融资成本过高,很难获得发展需要的资金。在2008年全球金融危机之后,这种现象愈发严重,我国金融与实体经济之间的背离现象日益得到整个社会的关注。

“十三五”规划提出要加快金融体制改革,提高金融服务实体经济效率。健全商业性金融、开发性金融、政策性金融、合作性金融分工合理、相互补充的金融机构体系。因此,更好地发挥政策性金融的职能和作用,构建更为科学合理的金融体系,就成为一个值得研究的课题。

1 当前国内对政策性金融与实体经济协调发展的研究现状近年来,很多学者对我国金融与实体经济不协调的现象进行了全面而深入地研究。从原因角度看,季仙华认为,造成金融与实体经济不能协调并进的原因,一方面金融体系自身存在诸如垄断、制度约束、债券市场发展落后等问题,另一方面金融体系在支持实体经济方面也存在诸如直接融资比例过低、中小微企业服务效果差、农村金融体系不健全等现象[1]。福建银监局课题组研究认为,银行业偏离实体经济的原因在于实体经济效益下滑,商业银行过度逐利,货币存量的过快增长诱发银行向虚冲动,监管不足等[2]。李建军、赵冰洁着重分析了中国实体经济融资成本过高的现象,发现原因在于银行信贷市场、企业/公司债券市场和民间借贷市场分别存在资金配置的垄断、严格管制和竞争不充分等问题,使得三个市场相互分离,难以达到均衡[3]。从措施角度看,任碧云、程茁伦从国有经济、民营经济、外资经济角度分别提出了相应的建议[4]。高玉伟认为,要改善金融与实体经济不协调的局面,一是要鼓励多元化融资;二是发展直接融资,建立多层次资本市场;三是加强市场资金流向的监测,引导资金流向实体经济[5]。

从以上研究可以看出,国内对金融与实体经济协调问题进行了较多的研究,这些研究从不同的角度分析了金融与实体经济背离的原因并提出了适当的政策建议。然而,作为我国金融体系重要组成部分的政策性金融在其中能够发挥的作用却很少有人提及。一方面,多数研究是从整个金融体系的角度出发去研究金融与实体经济协调发展的问题。因为不管是从总量上还是从结构上来说,商业性金融都被认为是金融体系的主要代表,因而对政策性金融的重视程度不够。另一方面,由于我国政策性金融发展时间较短,又存在诸多问题,而且随着改革的深入,整个政策性金融体系正以较快的速度向所谓的“开发性金融”转型,越发偏离了其本应具有的地位和作用,成为金融与实体经济难以协调发展的原因之一。

当然,还是有很多许多学者对政策性金融的功能定位以及改革发展问题进行了研究。王伟、张令骞指出,由于政策性金融机构种类繁多,国外直接针对政策性金融问题的研究不多,也不系统。由于政府在政策性金融中扮演着重要的角色,因此政策性金融就是公共部门从事的金融活动或者说金融中介活动[6]9。李志辉、王永伟认为,政策性金融本质上是政府机构的一个组成部分,故而将政策性金融等价于政府金融[7]。周丹为此指出,这种说法往往没有分清财政与金融的本质区别,从而对政策性金融产生错误的认识[8]。实际上,类似的理论难以科学认识政策性金融的地位、功能,政策性金融的政府或者政策属性甚至成为政策性金融被某些学者诟病的地方,甚至被作为论证开发性金融存在意义的条件。

实际上,国内学者很早就提出了科学的政策性金融理论。白钦先提出政策性金融的概念并做了比较权威的界定,明确指出政策性金融的本质特征包括有偿性。此后他又有对政策性金融的相关问题进行了比较深入的研究,基本形成了一套比较完整的理论体系。当前,随着市场经济的发展,政策性金融的功能也要不断完善[6]9。胡学好认为,中国的政策性金融体系还存在许多问题,现有的政策性金融体系还不能完全适应经济体制改革和经济结构转型的要求,应该逐步建立更加完善的政策性金融体系[9]。关于如何发挥政策性金融的功能,促进实体经济发展问题。贾万军、张玉智以吉林省为例,分析了政策性金融支持农业发展的作用,认为发展现代农业,必须依靠农发行的支持来改善农业生产禀赋素质[10]。万众、朱哲毅则通过实证分析,发现政策性金融对农业经济增长有一定的影响,但是存在区域差异,只有因地制宜,才能最大限度地发挥政策性金融对农业经济增长的促进作用[11]。顾海峰从生命周期理论的战略性新兴产业业态演进为触发,认为在战略新兴产业发展的不同阶段,政策性金融可以从直接金融、间接金融层面进行支持[12]。王伟、魏含通过实地调查,提出应构建科学的中小企业政策性金融体系[13]。

与此同时,更多的学者对中国政策性金融的改革与转型进行了研究。但根友、马妍彦认为,政策性金融转型是必然趋势,关键是将资金的提供方式由直接提供转向提供国家信用,由审批信贷资金转向审批国家信用限额[14]。李志辉、黎维彬认为,中国政策性金融应该向开发性金融转型,并通过总结国开行的成功转型经验,提出了进出口银行、农发行的转型路径[15]。贾康、孟艳指出,政策性金融与商业性金融是相互补充的,具有其战略意义。当前要以农业、中小企业以及进出口、自主创新、重点领域技改升级、长期投资、资本输出等领域为重点,构建合理的政策性金融支持体系[16]。董裕平从国外政策性金融机构在应对金融危机中的表现出发,分析了中国政策性金融改革的情况,认为我国政策性银行机构不仅有继续存在的必要性,而且还应进一步发展完善[17]。杨涛认为,政策性银行的商业化转型是长期趋势,但不能操之过急,我国目前仍处于应不断强化政策性金融功能的时期[18]。陈道富认为当前政策性和商业性业务的界限越发模糊,严重限制了政策性银行功能的发挥,有必要尽快分离政策性和商业性业务,探索和确定政策性银行商业化运行的机制[19]。王伟、张令骞认为,政策性金融是市场性与公共性、财政性与金融性、微观性与宏观性、有偿性与无偿性的结合体与统一体,是国家保障社会领域中强位弱势群体金融发展权和金融平等权的特殊制度安排,当前的政策性金融体系确实存在一定问题需要改革和完善,但不能改变政策性金融的地位而向商业性金融转变[6]29。李志辉、黎维彬从开发性金融的角度出发,认为开发性金融是政策性金融的高级阶段,具有政策性金融所不具有的诸多优势[15]。

笔者认为,科学地认识政策性金融的功能定位是深化政策性金融改革的基础和保证。在保证政策性金融应有地位的前提下,遵循其服务目标,在运作方式、经营效率方面进行改进和创新,以便更好地发挥政策性金融促进金融公平和实体经济发展的功能。

2 政策性金融的主要功能与目标定位政策性金融的诞生本身是为了弥补市场的不足,发挥政府干预和调节经济的重要作用。然而政策性金融并不能等同于政府的财政政策、货币政策,更不同于政府财政,从某种角度上可以看作是财政与金融的结合,因而既有别于无偿拨付、多数情况下不求回报的财政,也与完全追求利润的商业性金融截然不同。从政策性金融产生之初,就强调其既不单纯追求利润,而是更多地考虑金融资源配置的社会合理性,又不完全依赖财政补贴,即注重保本微利,实现政策性金融的可持续性。然而在政策性金融的发展过程中,这种存在冲突的要求却很难实现。政策性金融往往在重视了社会效益的同时难以保证保本经营,甚至出现较大的亏损,逐渐成为财政的包袱。因此,中国政策性金融改革的目标之一就是实现政策性金融的长期可持续经营,或者说实现盈利性目标,减轻财政的负担。这种改革使得中国原本发展就不完善的政策性金融出现了严重的异化和偏离,甚至直接进行了商业化转型,完全背离了本来应有的宗旨和目标。对此,白钦先、王伟就深刻地指出,政策性金融的核心功能是支持强位弱势群体的发展,将金融资源配置的社会合理性作为最大目标,贯彻国家经济社会发展政策。政策性金融机构财务的稳定和可持续性并非不重要,但要注意权衡政策目标和财务目标,更要注意不能一味地追求财务盈利,将市场化作为最高目标[20]。

2.1 政策性金融的功能学者对政策性金融的功能从总体角度和具体角度进行了深入地研究。白钦先、谭庆华从金融功能演进的视角对政策性金融的功能进行了梳理和总结,在与商业性金融的对比分析中概括出政策性金融的基本功能、核心功能、扩展功能和衍生功能[21]。结合政策性金融在促进实体经济发展过程中的作用,笔者更为重视的是政策性金融的经济调节功能,主要是:

一方面是宏观调节功能,即稳定经济,平滑经济周期。从理论上来说,商业性金融作为金融市场中主要的参与主体,按照市场上可得的信息做出独立的经济决策,其遵循的是利润最大化原则。更准确地说,在现实中,商业性金融追求的是风险可控前提下的利润最大化,因此在经济运行的不同周期和阶段,商业性金融的决策更多具有顺周期性的特点:在经济上行时期,往往尽量降低超额准备金,贷款数量快速增加,甚至导致经济过热,增加金融和经济体系发生风险的可能性;在经济下行时期,往往出于控制风险的考虑,出现严重的惜贷现象,导致本就疲软的经济雪上加霜。由于金融本身与实体经济之间就存在顺周期性,此时二者之间的相互影响和相互作用,进一步扩大了原有的经济周期,使得经济出现更大的波动。尽管逆周期金融调控已经成为市场经济国家经济运行的一个基本特征,然而如果仅从商业性金融的角度进行调控,必然难以得到满意的效果。而政策性金融从经济稳健运行的宏观层面出发,能够为经济发展提供较为稳定的资金供应,持续地发挥其在金融资源配置过程中的作用,相对于商业性金融受整体经济运行情况的影响较小,并在此基础上有效减轻经济运行的波动情况。

另一方面是微观调节功能,即定点支援,扶持实体经济。政策性金融在微观层面的经济调节功能更多是与其设立的初衷或核心理念有关。一般来说,各国广泛建立政策性银行的原因在于弥补市场失灵,解决实体经济融资困难问题。中国的政策性金融机构尽管在设立之初没有进行正确的政策定位,并且在运行和发展过程中由于制度或管理层面的原因出现了诸多问题,但从总体上来看还是在支持实体经济发展的过程中起到了很大的作用,因此不能否认政策性金融本身的功能。通过设立不同的政策性金融机构,遵循国家经济发展的政策方向,在各自负责的主要业务范围内,通过各种方式向重点领域和行业提供成本较低的资金,从而在实体经济面临较大融资约束的情况下,有效增加实体经济可选择的融资方式。

2.2 中国政策性金融的实践表现以国家开发银行为例曾经作为中国最大的政策性银行的国家开发银行(一下简称国开行),目前已经完全转型为商业银行,或者说“开发性金融机构”。国开行自1994年建立到当前,短短二十几年间的发展变化基本可以反映中国政策性金融的整体发展情况、现状和趋势。表 1是国开行近年来的相关经营数据,从表 1可以看出,国开行自2008年实行商业化改革以来,净利润迅速增长,不良贷款率也得到了较好的控制,作为率先转型的政策性金融机构取得了出色的经营成果。然而从政策性金融的功能角度出发,尽管国开行基本发挥了其应有的功能,但与理想的目标之间仍然存在较大的差距:

| 表1 国开行年度主要经营数据 |

(1)从贷款余额来看,基本保持增长态势。但自2008年以来,贷款增长率出现较大下降趋势。而且从贷款区域分布来看,历年投放在东部地区的贷款大多在贷款总额的40%以上(近几年有所降低是因为大陆外贷款比重增加),对中西部地区支持力度不足。(2)除“两基一支”相关行业以外,还涉及中小企业、教育、“三农”、就业、医疗卫生、环境保护等领域。但后者仍然是目前金融支持较为薄弱的领域,金融需求与供应不匹配问题依然严重。(3)某种程度上成为国家实行重大工程的“专业贷款人”,而且在其支持的领域能够吸引商业性金融正常进入之后不能及时退出。(4)政策性金融机构数量较少,资金和资本金来源受限,业务拓展上缺乏竞争机制,极易形成“垄断”局面。(5)尽管政策性金融机构也开始注重内部风险管理,但针对整个政策性金融体系的风险分担机制仍未形成。从国开行的转型来看,是否考虑通过进行商业化转型,让政策性金融机构转变为开发性金融机构并由其本身承担主要业务风险仍然不得而知。

3 政策性金融与实体经济协调发展的实证分析总之,政策性金融的存在具有其必然性。但是,我国政策性金融的发展与实体经济增长之间是否存在相关性?政策性金融能否促进金融与实体经济的协调发展?笔者通过建立VAR模型与脉冲响应分析政策性金融促进金融与实体经济协调发展的可能性以及当前政策性金融功能的发挥程度。

3.1 数据的选取由于学界对实体经济的准确概念仍然存在争论,而很多学者在进行实证研究时普遍采用了美联储对实体经济的划分方法,即将经济体中除去金融和房地产业的部分称之为实体经济[22]。因此,笔者采用GDP剔除金融业和房地产业增加值之后的部分作为实体经济总量指标。对于政策性金融指标,笔者选择国开行的年度贷款余额作为主要衡量指标。研究数据的样本期间为1999—2014年,数据来源于历年《中国统计年鉴》以及国开行官方公布的年度报告(表 1)。

3.2 单位根检验与协整分析为了保证模型的有效性,首先应用ADF单位根检验对以上时间序列数据进行检验,具体结果如表 2所示。

从表 2可以看到,ADF检验结果表明,LNF和LNR时间序列的ADF检验值均大于5%显著性水平下的临界值,所以接受单位根假设,因此它们都是不平稳的单位根过程,但其二阶差分是平稳的,即二者均为二阶单整序列,可以检验它们之间的协整关系。从表 3可以看出,在5%的临界水平下,迹检验统计量分别大于和小于临界值,表明应该拒绝“不存在协整关系”的零假设,接受“至多存在1个协整关系”的零假设。因此,这说明从长期来看,政策性金融发展与实体经济增长之间存在一个协整关系,即政策性金融可以和实体经济实现协调、共同发展。

| 表2 ADF检验结果 |

| 表3 Johansen协整检验结果 |

因为建立VAR模型首先要确定最佳滞后期,根据表 4给出的标准,综合考虑各种指标,选择4作为最佳滞后期,建立VAR(4)模型。

| 表4 VAR模型最佳滞后期选择标准 |

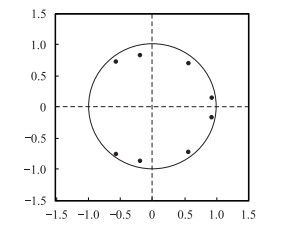

对建立的VAR(4)模型进行稳定性检验,具体结果见图 1,每个特征方程的特征根均位于单位圆内,表明VAR(4)模型是稳定的,可以进行脉冲响应函数分析。

|

| 图1 VAR(4)模型稳定性检验结果 |

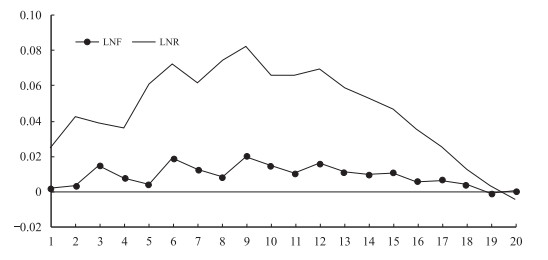

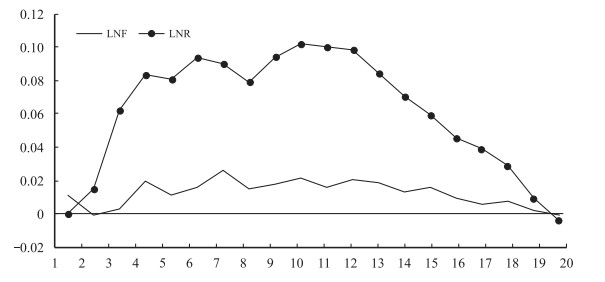

根据上面所得到的VAR(4)模型,基于脉冲响应函数,可以得到政策性金融发展与实体经济增长之间的相互冲击的动态响应路径,其具体路径见图 2和图 3所示。

|

| 图2 实体经济增长对其自身及政策性金融发展的脉冲响应 |

|

| 图3 政策性金融发展对其自身及实体经济增长的脉冲响应 |

图 2显示的是实体经济增长对其自身及政策性金融发展的一个标准差冲击的响应情况。可以看到,实体经济增长对其自身一个标准差冲击的响应,从第1期开始就显示出正效应,并且持续波动上升,在第13期之后出现下降趋势;而实体经济增长对政策性金融发展的一个标准差冲击,一开始也显示为正效应,且第1、2期该效应较小,此后长时间处于一定水平内的波动状态并逐渐趋于平稳,在13期后出现波动下降趋势。以上脉冲响应冲击的结果表明:我国实体经济的发展一方面源于其自身长期的积累,另一方面也受益于政策性金融的支持,政策性金融的发展可以在一定程度上促进实体经济发展,但这种促进作用有限而且不稳定。政策性金融的支持效应与实体经济自身效应的差距较大,也在一定程度上反映出我国政策性金融发育不完全,不成熟,并且过快地向商业化方向转型,难以形成能够稳定支持实体经济发展的力量,也就无法保证金融与实体经济的协调。

图 3显示的是政策性金融发展对其自身及实体经济增长的一个标准差冲击的响应情况。可以看到,政策性金融对其自身一个标准差冲击的响应,从第1期开始显示出正效应,此后一段时间稳定在较低水平,然后出现波动下降;而政策性金融对实体经济增长的一个标准差冲击接近于0开始,此后正效应不断上升,并在第13期左右出现下降趋势。以上脉冲响应冲击的结果表明:我国政策性金融的发展也是既基于其自身的积累和发展,又在与实体经济增长的互动中得到更大的发展动力。而前者的正向效应明显超过后者也表明,由于定位和功能的不同,政策性金融不像商业性金融那样可以仅仅依靠自身的积累循环发展成能够与实体经济相抗衡的力量,并且这也不是政策性金融存在的目的。只有在真正发挥好自身功能、促进实体经济发展的过程中,政策性金融才能够健康地发展,形成金融与实体经济协调发展的良性循环。总的来说,无论是理论上还是现实中,金融与实体经济都应该是相辅相成,共同发展的。而当前我国一方面商业性金融发展迅速,资金大量涌入回报率较高的金融业、房地产业,另一方面实体经济融资难、融资贵问题得不到有效解决,实体经济的正常发展严重受限,使得整个国民经济运行的安全和稳定难以保证。现有研究发现,我国金融业与实体经济之间实际上是一种非对称性互惠共生关系[23]。以上的实证分析则表明,我国政策性金融与实体经济之间是一种相互促进但不稳定的共生关系。因此,当前我国金融与实体经济之间难以达到相互协调的理想状态,政策性金融发展不足并且没有发挥好其应有的功能是重要原因之一。

4 科学的政策性金融体系的构建路径政策性金融的健康发展可以较好地促进实体经济发展,减少经济波动的程度,其存在具有深刻的理论基础和现实依据,盲目地实行政策性金融机构商业化并不能解决政策性金融发展过程出现的问题。而以股份制企业为载体,实行完全商业化经营的开发性金融能否担当起促进社会发展、实现金融公平的大任,还有待时间的检验。根据实证研究的结果,并且结合我国政策性金融发展的现状以及商业化过程中出现的问题,为了更好地发挥政策性金融的功能,目前主要应该从以下几个方面入手,加快构建科学、有效的中国政策性金融体系。

4.1 建立专门的政策性金融机构我国政策性金融的发展存在明显的不足,需要加大政府支持的力度,并且控制政策性金融机构商业化转型的速度。此外,在当前经济发展中仍然存在诸如中小企业发展、“三农”、住房等较多领域的金融需求难以得到满足的问题,且当前扶持这些领域发展的职能大多由商业银行、政府机构等分散承担,难以发挥集中扶持的作用。建立专门的政策性金融机构,统筹各领域的扶持工作和业务办理,可以弥补商业性金融在这些领域的不足。

4.2 构建政策性金融业务动态退出机制政策性金融需要支持的是那些关乎国计民生与经济发展且商业性金融不愿进入或无力进入的领域,而不是商业性金融竞争很完善、利润丰厚的领域。随着经济的发展,以前需要扶植的领域、产业、群体可能已经能够从商业性金融渠道获得足够的金融支持,政策性金融就应该退出相应领域,并转向经济中的其他薄弱环节。政策性金融的业务边界或者职能范围的确定,从根本上来说需要符合国家经济发展的需要,从制度上来说需要法律的规范。一方面要结合经济发展的实际,科学、及时地调整其业务范围的重心,避免在某些领域内与商业银行竞争;另一方面要着力解决我国政策性金融领域长期缺乏较高层次的专门立法,经营管理完全按照政府相关政策性文件和商业银行法的问题。

4.3 引入政策性金融业务竞争机制同商业性金融一样,在政策性金融领域也可以适当引入竞争机制,鼓励相同领域的政策性金融机构通过竞争机制,选择最有效率和最低成本的机构来执行政策性金融的功能,更好地实现经济发展的目标。相应的,政策性金融机构也要改变传统的行政管理模式,建立市场化的内部管理机制,采用市场化的方式开展业务,在保证政府大力支持的前提下,鼓励其通过市场化经营实现保本微利与持续经营。

4.4 完善政策性金融风险分担机制在政府大力支持的基础上,鼓励政策性金融机构通过发行债券等方式进行融资,实现资金来源渠道的多元化。探索建立政府、政策性金融机构、业务对象(企业等)三者共同参与的风险分担机制。以政策性金融目标的实现情况决定政府对一些低收益或者高风险项目的补偿力度,政策性金融机构和企业自身则要建立严格的内部风险控制和防范机制,通过多方合作降低发生风险的可能和损失。

5 结语金融与实体经济的协调发展需要的不仅仅是金融体系笼统的加大对实体经济的支持,更需要的是切实符合实体经济发展实际的支持。为最需要发展的部门和行业以及无法从传统金融行业得到支持的企业提供资金等,都是实现金融与实体经济协调发展的目标所需要解决的问题。实体经济的稳定发展需要政策性金融的大力支持,因此也就要求政策性金融本身的发展和强大。从具体的功能来看,政策性金融的存在可以较少的受到经济运行状况的影响,促进宏观经济的稳定运行,也可以从微观层面定点支持实体经济发展,更好的体现国家政策的要求。然而当前政策性金融的商业化转型似乎已经成为主流,在转型的过程中如何坚持政策性金融的初衷而避免彻底的目标偏移,如何更好的发挥政策性金融应有的作用已经成为当前需要重视的问题。

| [1] | 季仙华. 完善金融市场体系支持实体经济发展[J]. 宏观经济管理, 2014(2): 42–43. |

| [2] | 福建银监局课题组. 银行业偏离实体经济成因[J]. 中国金融, 2015(1): 90–91. |

| [3] | 李建军, 赵冰洁. 中国实体经济融资贵到底由什么因素决定?——2005-2014年企业三元债务融资的经验证据[J]. 中央财经大学学报, 2015(6): 28–36. |

| [4] | 任碧云, 程茁伦. 金融服务我国实体经济发展的若干思考[J]. 天津社会科学, 2015(2): 100–102. |

| [5] | 高玉伟. 促使资金有效流入实体经济[J]. 中国金融, 2015(7): 45–46. |

| [6] | 王伟, 张令骞. 中国政策性金融的异化与回归研究[M]. 北京: 中国金融出版社, 2010. |

| [7] | 李志辉, 王永伟. 开发性金融理论问题研究——弥补政策性金融的开发性金融[J]. 南开经济研究, 2008(4): 3–15. |

| [8] | 周丹. 地方金融中的政策性金融功能:制度与体系重构[J]. 经济与管理, 2015(5): 59–63. |

| [9] | 胡学好. 建立我国政策性金融长期稳定发展的政策机制[J]. 财政研究, 2006(9): 2–5. |

| [10] | 贾万军, 张玉智. 农业政策性金融支持现代农业发展的对策研究——以吉林省为例[J]. 开发研究, 2010(5): 17–20. |

| [11] | 万众, 朱哲毅. 政策性金融对农业经济增长的影响研究[J]. 经济经纬, 2014(2): 153–160. |

| [12] | 顾海峰. 战略性新兴产业演进的金融支持体系及政策研究——基于市场性金融的支持视角[J]. 经济问题探索, 2011(11): 74–78. |

| [13] | 王伟, 魏含. 对中小企业融资困境及政策性融资行为的调查与思考[J]. 金融理论与实践, 2012(4): 16–19. |

| [14] | 但根友, 马妍彦. 论我国政策性金融的转型[J]. 生产力研究, 2009(7): 40–42. |

| [15] | 李志辉, 黎维彬. 中国开发性金融理论、政策与实践[M]. 北京: 中国金融出版社, 2010: 7-9. |

| [16] | 贾康, 孟艳. 我国政策性金融体系基本定位的再思考[J]. 财政研究, 2013(3): 2–7. |

| [17] | 董裕平. 国际金融危机引发对政策性金融的重新认知[J]. 中国金融, 2010(18): 78–80. |

| [18] | 杨涛. 政策性金融改革需要厘清思路[J]. 中国金融, 2010(16): 73–74. |

| [19] | 陈道富. 政策性金融改革思路探索[J]. 中国发展观察, 2014(11): 74–75. |

| [20] | 白钦先, 王伟. 科学认识政策性金融制度[J]. 财贸经济, 2010(8): 5–12. |

| [21] | 白钦先, 谭庆华. 政策性金融功能再界定:功能演进视角[J]. 生产力研究, 2006(11): 5–8. |

| [22] | 张亦春, 王国强. 金融发展与实体经济增长非均衡关系研究——基于双门槛回归实证分析[J]. 当代财经, 2015(6): 45–54. |

| [23] | 周建亮, 鄢晓非. 我国金融与实体经济共生关系的实证研究[J]. 统计与决策, 2015(20): 137–140. |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19