《公民权利和政治权利国际公约》(以下简称为《公约》)第9条规定了公民的人身自由和安全权利,其中第1款为原则性规定,第2款至第5款则是详细列举了保护公民人身自由和安全的具体标准,主要是在审前羁押状态之下所享有的一系列保障权利。应当看到,公民的人身自由和安全是公民权利当中最为重要的权利,一个国家对公民人身自由和安全的保障程度同样反映了一国的法治发展水平。因此,为了协助各缔约国落实该项条款,如何进一步详细解释缔约国的实质性义务和程序性义务成为联合国人权事务委员会的一项重要命题①。

①人权事务委员会共有四项监测和监督职能:第一,委员会接收并审查各缔约国就各自为落实《公约》所载各项权利而采取的步骤提出报告;第二,委员会提出所谓的一般性意见,旨在通过进一步详细解释缔约国的实质性义务和程序性义务,协助各缔约国落实《公约》条款;第三,委员会接收并审议个人指称自己在《公约》下的权利遭到缔约国侵害而根据《任择议定书》提出的个人申诉,也称为“来文”;第四,委员会有权审议一缔约国指控另一缔约国不履行《公约》所规定义务的某些申诉。参见《公民权利和政治权利:人权事务委员会概况介绍第15号》。

1982年6月30日,联合国人权事务委员发布《第8号一般性意见》以试解读《公约》第9条之规定,但是基于各缔约国所提交的材料并不充分,因此该一般性意见的规定相对宽泛。具体而言,《第8号一般性意见》主要涵盖两方面内容:第一,《公约》第9条适用范围的规定。人权事务委员会指出,第9条第1款之规定适用于剥夺自由的一切情况,不论涉及刑事案件或者涉及诸如精神病、游荡、吸毒成瘾、为教育目的、管制移民等其他情况。诚然,《公约》第9条的某些规定(第2款的部分和第3款的全部)仅适用于刑事被追诉人。但是其他规定,特别是第4款所阐明的重要保证,即有权由法庭决定拘禁是否合法,适用于因逮捕或者拘禁而被剥夺自由的任何人。第二,《公约》第9条之规定效力克减的限制。如果出于公共安全的理由,采用所谓防范性拘留措施,同样必须受到《公约》第9条的约束,不应当随意行之。但是,对于《公约》第九条第3款所规定的“迅速”和“合理时间”的期限标准,《第8号一般性意见》则是采取了回避态度。

2014年12月15日,联合国人权事务委员会发布《第35号一般性意见》,该意见取代《第8号一般性意见》,并且全面阐释了《公约》第9条的适用。《第35号一般性意见》汇编了人权事务委员会过去30年间在人身自由和安全问题上所展开的工作,旨在让政府官员、法律从业者、人权监察员和民间社会充分理解委员会的观点②。全文共有68段,分为七个部分:导言,非法拘禁和任意拘禁,逮捕理由和任何刑事指控的通知,刑事指控中的拘禁司法管制,为从非法、任意拘禁当中获得释放从而提起诉讼的权利,因受非法、任意逮捕或者拘禁而获赔偿的权利,《公约》第九条与其他条款的关系。

②参见联合国人权事务高级专员办事处新闻资料库:http://www.ohchr.org/CH/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15236&LangID=C.

1 人身自由和安全权利的内涵和外延关于人人有权享有人身自由和安全的规定,至少需要明确三个概念的内涵和外延,即“人人”、“人身自由”、“人身安全”,《第35号一般性意见》对此均给予了回应。“人人”除其他外,首先包括男孩、女孩、士兵、残疾人、女性同性恋者、男性同性恋者、两性人和变性人、外国人、难民和寻求庇护者、无国籍人、迁徙工人、被判罪者以及从事恐怖主义活动的人。“人人”本即泛指一切自然人,《第35号一般性意见》此处对具体对象(男孩、女孩、士兵、残疾人、女性同性恋者、男性同性恋者等)的罗列旨在强调易被忽视人群的人身自由和安全权利。

“人身自由”即指身体不受约束,而非一般的行动自由③,这里主要是与《公约》第12条所规定的行动自由权利作为对比。《公约》第12条规定的是人人享有迁徙自由和选择自己住所自由等一系列行动自由权利,除特殊情形外④,一般不得对人行动之自由加以限制。但是此处的“人身自由”系指身体自由,具体指向将人限制在一个更加狭小的空间内。剥夺身体自由的情形包括:警察拘押、arraigo(扎根安排)、还押拘留、判罪后监禁、软禁、行政拘留、非自愿住院、儿童机构监管和在机场的某个禁区内监禁以及非自愿转移。当然,人身自由并不是绝对的,自愿受到人身自由的限制和国家机关执行刑罚的过程具有正当性。

③854/1999, Wackenheim v. France, para. 6.3.

④上述权利,除法律所规定并为保护国家安全、公共秩序、公共卫生或道德,或他人的权利和自由所必需且与本公约所承认的其他权利不抵触的限制外,并不受任何限制。参见《公约》第12条第3款。

“人身安全”系指身心不受伤害或者身心完整。“人身自由”是从公民权利的角度出发,然而“人身安全”则是指向缔约国的义务,具体分为积极义务和消极义务两个方面。第一,缔约国机构或者官员不得主动加害缔约国公民(消极义务),执法过程当中不合理地使用武力亦不可取;第二,缔约国必须保障公民不受来自国家或者私人的侵害(积极义务),不管这种侵害是现实的还是潜在的。值得注意的是,人身安全权利并不针对所有将会造成人身或者精神健康的危险,也不涉及作为民事诉讼或者刑事诉讼对象间接受到的健康影响。

2 非法拘禁、任意拘禁的关系和界限在西方,逮捕仅仅指向抓捕(arrest)这一行为,而不包括行为之后的拘禁(detention)状态;在我国,逮捕包括了抓捕行为和拘禁状态两层内涵。因此,西方语境之下,真正影响公民人身自由和安全权利的措施实为拘禁。《公约》中文译本将detention翻译为拘禁,但是《第35号一般性意见》中文译本则将detention翻译为“拘留”。“拘留”措词可能与我国法律制度中的拘留措施相互混淆,而且《公约》原意是想规制包括刑事拘留、治安拘留、司法拘留在内的所有剥夺公民人身自由的方式[1],笔者此处仍然沿用拘禁这一措词。

《第35号一般性意见》明确区分了非法拘禁、任意拘禁这两个概念。《公约》第9条第1款第2句是关于禁止任意逮捕或者拘禁的规定,即是任何人不得实施任意逮捕或者拘禁。第1款第3句则是关于禁止非法逮捕或者拘禁的规定,即是除非依照法律所确定的依据和程序,任何人不得被剥夺人身自由。《第35号一般性意见》认为这两项禁止规定是相互重叠的:因为逮捕或者拘禁可能违反所适用的法律,但却不是任意的;或者虽然法律上允许,但却是任意的;或者既是任意的又是违法的。非法拘禁因系违反法定程序,所以均被各国刑事司法制度所规制,得以寻求司法救济途径予以解决。但是任意拘禁的情况分为多种:针对法律明文禁止的任意拘禁,其与非法拘禁相互重叠,这种情况之下可以通过规制非法拘禁得到解决。针对没有法律依据的任意拘禁,根据“法无明文规定即不可为”的公法原理,同样可以纳入非法拘禁的救济渠道予以规制。但是如何防止和规制法律上允许的任意拘禁,实则各缔约国所面临的一项难题,《第35号一般性意见》着重对此给予解释。

《第35号一般性意见》认为,任意逮捕或者拘禁当中的“任意”一词必须被给予更广泛的解释,使其包括不适当、不正当、缺乏可预见性和适当法律程序,以及合理性、必要性、程度等要素。因此,是否决定采取一项拘禁措施,不仅需要符合合法性要素,同样必须符合合理性要素,而且这两个因素必须始终存在于拘禁措施的全过程。具体而言,采取一项拘禁措施之后,必须要对拘禁理由予以定期审查,从而使得拘禁措施的采取是持续必要的、合乎理性的,否则即为任意拘禁;一项拘禁措施期限届满之后,如果要对被羁押者进行延期羁押,必须重新评估拘禁措施所应考虑的各方因素,并且履行相应程序,否则既是非法拘禁也是任意拘禁。

从深层次方面来讲,拘禁措施中的合理性要素还有更为具体的标准。《第35号一般性意见》认为,采取措施的对待方式必须和采取措施的目的具有对等性、一致性,并且符合比例原则。不加区分何种性质、程度的犯罪行为一律能够采取拘禁措施,即使符合法律规定,也是任意的;假借刑事指控拘禁民事合同一方当事人从而要求履行合同义务,是任意的;并非为进行刑事诉讼程序而实行的安全拘留(有时称为行政拘留或者拘禁),是任意的;拘禁并未被指控犯有任何罪行的刑事被追诉人家属同样属于任意拘禁。既可以采取非羁押性措施又可以采取拘禁措施之时,应当尽量采取非羁押性措施,即是剥夺人身自由应当作为最后的使用手段。必须采取拘禁措施之时,时间也要适当,尽可能短,并且遵循法律规定的适当程序,赋予被羁押者实质性保障,这同样也是比例原则的应有之义。

值得注意的是,《第35号一般性意见》对于非法、任意逮捕或者拘禁的关系界定是从各缔约国法律普遍实施情况的角度出发,但是具体到某一特定国家,这种关系界定并非完全准确,主要体现在“符合法律规定,但却属于任意逮捕或者拘禁”的情形下。这是因为某一特定缔约国的逮捕、拘禁措施决定机关在是否拥有自由裁量权问题上有所不同:对于实行逮捕或者拘禁条件法定主义的国家而言,法律条文规定往往比较细化,是否采取逮捕或者拘禁措施应以是否达到法律所规定的逮捕或者拘禁条件为准,逮捕或者拘禁措施决定机关并不拥有自由裁量权;对于实行逮捕或者拘禁条件裁量主义的国家而言,法律条文规定相对而言比较宽泛,是否采取逮捕或者拘禁措施交由决定机关自由裁量。因此,实行逮捕或者拘禁条件法定主义的国家,可能出现“符合法律规定的逮捕或者拘禁,但却是任意的”情形。《第35号一般性意见》对此亦有说明,任何实质性逮捕或者拘禁理由必须由法律明文规定,并且定义应当足够精确从而避免过于宽泛或者任意解释、适用①。由此可见,人权事务委员会更倾向于逮捕条件法定主义。值得注意的是,对于不加区分犯罪行为性质、程度从而一律可以采取逮捕或者拘禁措施的法律规定,人权事务委员会则是持否定意见。

①See concluding observations: Philippines(CCPR/CO/79/PHL, 2003), para. 14(vagrancy law vague), Mauritius(CCPR/CO/83/MUS, 2005), para. 12 (terrorism law), Russian Federation(CCPR/C/RUS/CO/6, 2009), para. 24(“ extremist activity”), and Honduras(CCPR/C/HND/CO/1, 2006), para. 13 (“ unlawful association”).

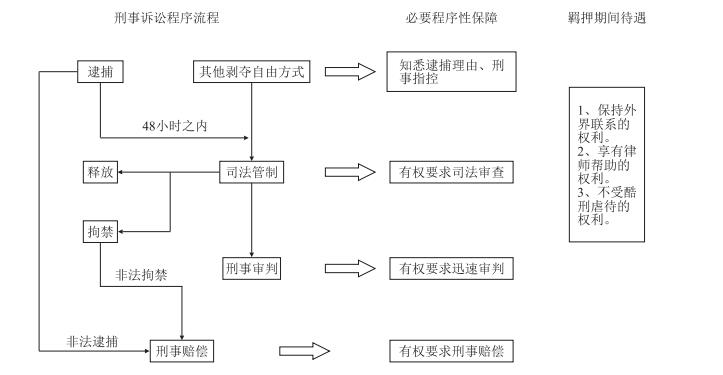

3 避免非法、任意拘禁的必要程序性保障《公约》第九条第2款至第5款详细列举了人身自由和安全权利的具体标准,其中个别条款只适用于与刑事诉讼有关的情况,即第2款的部分和第3款的全部。至于其余部分,尤其是第4款所规定的重要保障,即有一个法庭针对拘禁的合法性进行审查的权利,适用于所有被剥夺自由的人。但是基于研究视角的限制,笔者以下仅从刑事诉讼程序的视角予以解读(见图 1)。

|

| 图1 刑事诉讼程序流程及其对应的程序性保障 |

《公约》第9条第2款规定了逮捕理由和任何刑事指控的通知。通知这一行为在程序法上具有重要意义,因为被逮捕者一旦知悉逮捕理由或者刑事指控,其便可以针对逮捕理由、刑事指控是否合法、适当,提出反驳意见,要求会见律师,并且决定是否寻求司法救济,从而可以有效行使辩护权利。

《第35号一般性意见》认为,《公约》第9条第2款为被剥夺自由者的利益提出两项要求:第一,在被逮捕时,必须立即被告知逮捕的理由;第二,他们应被立即告知对其的任何指控。这两项要求在适用条件、时间限度、告知内容上均有不同。在适用条件上,第一项要求适用于任何剥夺自由的情形,即被剥夺自由者一旦被逮捕,即要告知逮捕理由,不论逮捕措施属于正式还是非正式,合法还是非法。但是,第二项要求只适用于与刑事指控有关的情形。在时间限度上,逮捕理由的通知必须是在逮捕之后立即提供,原则上要在抓捕之时当场告知,口头或者书面形式均可,但都必须以被逮捕者懂得的语言陈述为之。但是,任何指控的立即告知,并不一定是在逮捕之时。如果具体指控已经考虑好,逮捕执行官可将逮捕理由和刑事指控一并通知被逮捕者,或者当局可在若干小时之后说明拘禁的法律依据。在告知内容上,逮捕理由不仅应当包括一般法律依据,同样应当包括足够具体的事实从而表明指控的实质。应当注意的是,逮捕理由只能是逮捕的官方依据,而不能是执行逮捕官员的主观动机。但是,刑事指控并不要求要像准备审判程序所需要的那样详细地将指控通知被逮捕者,这是因为刑事指控的通知有助于确定暂时拘禁是否合法。因此,如果当局在逮捕之前已经将正在调查的指控通知被逮捕者,那么不要求重复通知正式指控,只要最初说明了逮捕理由即可。

3.2 司法管制《公约》第9条第3款规定拘禁措施决定权应当交由司法机关行使(即是司法管制),并以采取审前非羁押性措施为原则,羁押措施为例外。如果一人遭受逮捕之后从而处于羁押状态,那么对于该人的羁押措施决定权应当被置于司法管制之下,接受司法审查。司法管制的本质要义便是杜绝采取逮捕措施或者行使刑事追诉职能的机构再对羁押问题进行审查,因为利益冲突之下,不能合理期待这些机构的工作人员在羁押问题上保持中立,从而侵犯刑事被追诉人的权益。正当刑事司法权这一要求本身即意味着要由一个在所处理问题上持独立、客观、公正立场的机构行使司法权。由此可见,决定权应当交由法律授权行使司法权的机构行使,法院是天然适合行使这一权力的机构。而且,《第35号一般性意见》特别强调,检察官不能被看作根据第3款行使司法权的官员。

仅仅规定拘禁措施决定权交由司法机关行使尚且不够,司法管制还应包含更深层次的内涵,否则这一规定即将流于形式。首先,司法管制应当具有亲历性。即被逮捕者应当享有亲自向法官陈述的权利,以使法官得以讯问被逮捕者,了解案件事实并且决定是否需要采取拘禁措施。任何法律裁判或者决定的作出,必须建立在一定事实、证据的基础之上,羁押亦不例外。因此,法院应当举行听证程序,以使法官可以针对羁押的合法性、必要性进行审查、评估,并对遭受违法侦查行为侵害的刑事被追诉人提供司法救济,必要之时还应为其提供法律援助。其次,司法管制应当具有及时性。即刑事被追诉人在被逮捕之后应被“迅速”带见法官,尽管“迅速”一词的确切含义可能依据客观情况之不同而不同,但是应当针对逮捕行为作出时起至接受司法管制的时间期限作出更为明确的规定,否则将会不可避免地增加被羁押者遭受虐待、酷刑的风险,人权事务委员会认为48小时即足以将被逮捕者带至司法管制,并且准备进行司法听证。最后,司法管制应当具有约束性。即被逮捕者一旦申请或者接受司法管制,那么法院必须作出释放被逮捕者还是继续羁押的裁判。如果羁押因系非法、任意逮捕所致,那么法官必须作出释放被逮捕者的裁判;如果现有事实、证据尚不足以支持适用羁押措施,但是法官基于合理理由需要进行更多的调查,那么原则上也必须释放被逮捕者,但是可以依据被逮捕者妨碍诉讼进行可能性大小和人身危险性大小,从而决定有条件地释放还是无条件地释放;如果证据充足,法官可以决定继续羁押。值得注意的是,《第35号一般性意见》还对羁押场所提出了要求,即是羁押场所必须中立,还押拘留不是应当回归警察监管,而是应当交给不同机关管理的单独设施,因为在这种设施当中,被羁押者权利遭受侵害的危险减少。

《公约》第9条第3款规定了审前非羁押化原则,即是处于羁押状态从而等候审判的情况应是例外,而非常态。例外情形之下,采取审前羁押措施必须合乎目的,即是防止被羁押者逃跑,毁灭、伪造证据,干扰证人作证或者再次犯罪。因此,不加考虑个别情况,不加区分行为性质、程度,从而一律适用审前羁押措施不具有目的正当性。具体而言,运用类似“公共安全”等模糊、宽泛标准的词汇作为羁押刑事被追诉人的理由,不具有目的正当性;并非为了刑事诉讼程序顺利进行的必要性,而是根据刑事被追诉人可能判处的刑罚作为标准从而对其适用羁押措施,同样不具有目的正当性。审前羁押不应作为取证或者惩戒的手段,而是应当作为预防继续犯罪的措施,不得已的情况之下方可适用[2]。

如果对刑事被追诉人适用了审前羁押措施,那么应在合理时间内对其进行审判或者释放。此规定之要求旨在尽快结束针对被羁押者刑事指控的不确定状态,并且对于可能出现的非法、任意拘禁进行及时救济。此项要求专门适用于审前羁押期间,即从被逮捕之时起至一审判决所持续的期间。至于“合理时间”的标准,《第35号一般性意见》给出了解释,必须根据每个案件的具体情节评估延误审判的合理性,同时还要考虑到案件的复杂性、被追诉人在诉讼过程中的表现以及行政、司法当局处理问题的方式①。完成调查所遇到的障碍可以是时间延长的理由,但是人手不足或者预算限制等一般条件不应成为理由②。虽然对于被羁押者,应当迅速审判从而尽快解决诉讼的不特定状态,但是此项要求不得削弱被羁押者的辩护权。而且,如果法官延迟对被羁押者的审判(被羁押者自身原因导致的司法延迟除外),法官必须考虑替代适用非羁押性措施。

①1085/2002, Taright v. Algeria, paras. 8.2-8.4; 386/1989, Koné v. Senegal, para. 8.6; see also 777/1996, Teesdale v. Trinidad and Tobago, para.9.3 (delay of seventeen months violated paragraph 3); 614/1995, Thomas v. Jamaica, para. 9.6 (delay of nearly fourteen months did not violate paragraph 3); Human Rights Committee, general comment No. 32, para. 35 (discussing factors relevant to reasonableness of delay in criminal proceedings).

②336/1988, Fillastre and Bizouarn v. Bolivia, para. 6.5; 818/1998, Sextus v. Trinidad and Tobago, paras. 4.2 and 7.2.

3.3 被羁押者为获释放提起诉讼的权利《公约》第9条第4款规定了被羁押者享有为获释放从而提起诉讼的权利。相比于第3款所规定的缔约国保障义务而言,该款规定实为《公约》赋予被羁押者的一项积极权利,可以积极主动地将自己的需求诉诸司法程序。因此,第4款和第3款在规范审前羁押程序、保障被羁押者人权方面具有内涵上的一致性。譬如被羁押者有权亲自出席法庭,特别是其出席法庭有助于司法官员调查羁押合法性以及是否遭受虐待的情况之下;个人诉诸司法的“法庭”一般应是司法机关范围内的法庭,同样可向法律规定的专门法庭提起诉讼,但是这种法庭必须依法设立,而且还要独立于立法、行政部门;法庭法官受理被羁押者为获释放提起的诉讼之后,应当针对拘禁措施的合法性、合理性进行审查,如果属于非法、任意拘禁,那么应当立即释放被羁押者,违反国内法和《公约》规定的拘禁措施均属非法;法院应当对被羁押者要求司法审查的诉讼请求尽快予以裁决,不得无故拖延。

至于“不拖延地”的标准,一般要求是在几个星期之内,但是这一时间限制取决于剥夺自由的类型和所涉及具体案件的各种情况。在伊内斯·托雷斯诉芬兰案中,人权事务委员会强调“是否未经拖延地作出裁决的问题必须在个案的基础上进行评估”,将近3个月的期间被认定“在原则上过长”。在凯利诉牙买加案中,持续5个星期的拘禁被认为构成了对《公约》第9条第3款和第4款的违反,期间被羁押者无法见到法官或者司法官员[3]。

同时应当看到,第4款并非仅仅是从另一角度所作的重复规定,这是因为赋予被羁押者为获释放从而诉诸司法的权利本身便有着重要意义。现代刑事诉讼程序之中,被追诉人业已摆脱了刑事诉讼客体的角色,能够积极主动参与诉讼程序,并且能够影响程序走向和裁判结果。被追诉人对刑事诉讼程序的参与和影响,能够带来两种后果:第一,控辩对抗之下,裁判者更易发现事实真相;第二,被追诉人的充分、有效参与,可以吸收其对不利于己裁判结果的不满情绪。《第35号一般性意见》对此同样有所解释:第一,被羁押者为获释放诉讼请求的强制性,即是主管法院不得驳回被羁押者要求司法审查的请求,而是必须作出羁押措施是否合法的裁判,否则视为违反《公约》第9条第4款;第二,被羁押者不仅有权提出请求,而且有权及时收到相关裁判文书。

3.4 基于非法、任意逮捕或者拘禁而获赔偿的权利《第35号一般性意见》针对被羁押者遭受非法、任意逮捕或者拘禁从而获得赔偿的权利的阐释共有四段,但均没有涉及具体赔偿程序,而是仅从宏观角度解释了各缔约国适用赔偿程序的应有内涵。第一,赔偿基础原因的非法性。即是赔偿权利人须为遭受非法逮捕或者拘禁的受害者,没有违法便没有救济。“非法”性质的认定,既包括了违反国内法所为,也包括了违反《公约》本身(第九条以及其他条款)所为,譬如,实质性的任意拘禁或者违反程序性要求的非法拘禁。值得注意的是,刑事被追诉人在一审或者上诉判决之后,最终被释放的这一情况本身并不表明任何程序性拘禁是“非法”的③。第二,赔偿程序本身并不具有可替代性。即是不能通过赔偿程序替代《公约》所规定的其他救济途径,尤其是《公约》第9条第3款至第4款所规定的被羁押者的司法保障,赔偿程序和《公约》所规定的其他救济途径一同包括在全部补救当中。而且,赔偿程序作为一种金钱补救方式,理应作为最后的补救手段,受害者穷尽国内法或者《公约》所规定的其他救济途径之后,方得适用。第三,赔偿程序的有效性。即是受害者遭受非法、任意拘禁从而获得赔偿的权利应当是一项切实可行的权利,不能仅仅作为一种理论上的存在。当然,第5款所要求的是一个有效的程序系统,并不要求针对所有形式的非法拘禁规定一个唯一的赔偿程序。而且该款规定并不要求缔约国主动赔偿受害者,而是允许缔约国把启动赔偿程序的主动权交由受害者本人行使。

③432/1990, W.B.E. v. Netherlands, para. 6.5; 963/2001, Uebergang v. Austria, para. 4.4.

3.5 羁押期间待遇因为拘禁之后的数个小时或者数天之内,通过酷刑虐待或者刑讯逼供获取证据的可能性更大,因此如果要对刑事被追诉人采取审前羁押措施,必须明确被羁押者在羁押期间能够享有的保障性权利。第一,保持外界联系的权利。隔绝被羁押者与外面世界的联系,这本身即是属于残忍、不人道的待遇,特别是在延期羁押的情况之下。强调被羁押者与外界联系的权利,目的在于维持被羁押者健康的心态。根据《保护所有遭受任何刑事拘留或监禁的人的原则》①第16条和第19条之规定,被羁押者在被逮捕或者转移关押之后,应将逮捕、拘禁或者转移关押一事毫不迟延地通知其家属或者其他适当的人。而且,被羁押者有权接受家属探访,并与家属通信,同时应获得充分机会与外界联络。第二,享有律师帮助的权利。保障刑事被追诉人辩护权的目的是为防止每一个遭受刑事指控的人陷入孤立无援的地位,尤其是在其被羁押的情况之下。只有赋予刑事辩护方与刑事指控方平等的武装,方能最大程度地揭示案件事实,确保诉讼程序正当和裁判结果公正,并且充分吸收刑事被追诉人对于己不利裁判结果的不满情绪。根据《保护羁押或监禁人的原则》第18条之规定,被羁押者同律师之间的通信、协商、会面应当没有拖延,并且完全保密,他们之间的交谈只可以被看到,但是不能被司法官员听到。第三,不受酷刑虐待的权利。被羁押者不应遭受刑事追诉机关工作人员的虐待,不仅仅基于规范侦查人员的取证行为,同样因为这对维护被羁押者人之为人的尊严具有重要意义。根据《保护所有遭受任何形式拘留或监禁的人的原则》第33条以及《保护羁押或监禁人的原则》第21条、第24条、第25条之规定,禁止使用损害其决定或者判断能力的武力、威胁或者其他方法进行讯问,被羁押者如果遭受残忍、不人道的待遇,有权对此提出请求或者指控。而且,被羁押者可以按照相关规定要求进行医学检查[4]。

①联合国大会一九八八年十二月九日第43/173号决议通过。

4 特殊情况下《公约》第9条之规定是否允许克减《第35号一般性意见》第7部分规定的是《公约》第9条与其他条款的关系,鉴于《公约》条款之间联系的密切性、复杂性,该意见并没有详细列举、逐一论述第9条与其他所有条款之间的关系,实际上也不可能做到这一点。笔者此处选取第9条和第4条之间的关系作为行文对象,不仅因为《第35号一般性意见》对此给予较多篇幅解释,同样基于这两款条文之间关系的理解颇具争议,而且对于保障被羁押者人权具有重要意义。根据《公约》第4条之规定,紧急情况之下,可以合法克减缔约国在《公约》项下所承担的义务,并且详细列举了不可减损权利的名单。尽管第9条并不在这份不可减损权利的名单当中,但是《第35号一般性意见》认为,鉴于第9条对于保障人身自由和安全的重要性,各要素可被克减的程度应当是呈梯度的,即是有些要素所保障的权利可在紧急情况之下进行有限度地减损,有些要素则为绝对不可减损。

联合国人权事务委员会认为,《公约》第9条也适用于国际人道主义法律规则所适用的武装冲突情况②,国际人道主义法律规则和第9条之规定并非是排斥的,而是相辅相成的。在国际武装冲突期间,国际人道主义法律的实质性和程序性规则仍然适用,可以限制减损能力,因而有助于减少任意拘禁的危险。由此可见,国际人道主义法律规则亦可在某种程度上减少非法、任意拘禁,而非克减《公约》第9条之规定。按照国际人道主义法授权和节制,并且符合国际人道主义法的安全拘留,原则上并不属于任意拘禁。尽管如此,各缔约国的减损能力仍是有限的,无论武装冲突还是社会紧急状态之下,克减第9条之规定的程度不应超过实际情况的紧迫需要所严格要求的程度,而且减损措施必须与各缔约国根据国际法所应承担的义务相一致,包括国际法中与剥夺自由和不歧视相关的条款。紧急情况之下,克减第9条规定之权利应当具有严格的必要性,并且应与当时的紧急情况具有对称性。

②Human Rights Committee, general comment No. 31, para. 11; Human Rights Committee, general comment No. 29, para. 3.

除此之外,《公约》第9条还包含了一些绝对不可减损的要素,即是不被任意拘禁的根本保障不可减损。人身自由和安全权利拥有一个核心区域,核心区域所保障的权利则为绝对不可侵犯:即是禁止不人道或者不加任何限制的拘禁措施。因此,禁止扣押人质、绑架或者不被承认的拘禁规定不得减损;明显不符合当时情况的不合理或者不必要剥夺自由的逮捕理由不得成立。而且,被羁押者为获释放从而提起诉讼的权利同样不可减损,保护人身自由的程序保障绝对不可服从减损措施,这些减损措施将会破坏对于不可减损权利的保护。

5 对弱势群体的保护《第35号一般性意见》的一个亮点便是强调了弱势群体的人身自由和安全权利应当享有特殊保护,具体表现便是审前羁押标准应当更为苛刻,审前羁押程序设计应当更为细致,并且程序运作应当符合弱势群体的生理、心理特点。《第35号一般性意见》在导言部分即已解释“人人”一词的内涵和外延,并且具体罗列了易被忽视的弱势群体。但是有些弱势群体与正常人相比,并无生理和心理差异,仅仅只是身份上的不同,所以刑事诉讼程序的进行并不需要给予特殊保护,譬如士兵、外国人和无国籍人、避难者和迁徙者、罪犯、恐怖主义分子。还有一些弱势群体与正常人相比,尽管存在生理和心理差异,但是刑事诉讼程序的进行并不因为这些差异从而对其造成特别影响,譬如同性恋者、两性人和变性人。因此,《第35号一般性意见》着重强调了对于儿童和残疾者的特殊保护。

5.1 儿童儿童系指不满18周岁的未成年人。对于避免儿童遭受非法、任意逮捕或者拘禁从而给予必要程序性保障方面,《第35号一般性意见》认为应当适用更为严格、苛刻的标准,程序设计应当更为细致,并且程序运作应当符合儿童生理、心理特点。首先,剥夺儿童自由必须作为最后的使用手段,尽最大可能地避免对于儿童的审前羁押,除非作为没有办法的办法,否则不能逮捕儿童。并且应当考虑到无人陪伴儿童以及对其照料的需要,逮捕后的羁押期限必须尽可能地短。其次,对于逮捕理由的通知,仅仅直接通知儿童尚且不够,同样必须将逮捕理由通知家长、监护人或者法律代表①。再者,对于逮捕措施的司法管制,儿童从被逮捕之时起至被带至司法管制的时间要求要比正常成年人更为严格,联合国人权事务委员会认为,未成年人案件中的“迅速”标准应为24小时。

①1402/2005, Krasnova v. Kyrgyzstan, para. 8.5; Human Rights Committee, general comment No. 32, para. 42; Committee on the Rights of the Child, general comment No. 10, para. 48.

《儿童权利公约》第3条第1款规定了儿童最大利益原则②,《公约》第24条第1款同样规定了应为儿童提供必要保护措施③。因此,除了第9条为每个人所规定的一般性保障措施之外,儿童还应享有特别保障措施从而保障其人身自由和安全。譬如,决定剥夺儿童自由,必须定期审查继续执行的必要性和适当性;在任何剥夺儿童自由的决定方面,儿童都有权直接或者通过法律援助、其他援助表达自己的意见,而且所采用的程序应当适合儿童④;儿童若系孤儿或者无人看管,则将其从非法拘禁中的释放不能只是简单的释放,从而造成儿童自己监管自己的现象,可能情况之下,应由缔约国已有亲属予以照料,如果不行,则应交由儿童主管机构作出替代性照料安排⑤。而且,根据《公约》第6条第5款之规定,儿童不得判处死刑。这是因为死刑是一种原始而又残酷的刑罚,对儿童判处死刑,与未成年人易于教化的特点是相悖的,不符合教育未成年人的目的[5]。

②参见《儿童权利公约》第三条第1款:关于儿童的一切行为,不论是由公私社会福利机构、法院、行政当局或立法机构执行,均应以儿童的最大利益为一种首要考虑。

③参见《公民权利和政治权利国际公约》第二十四条第1款:每一儿童应有权享受家庭、社会和国家为其未成年地位给予的必要保护措施,不因种族、肤色、性别、语言、宗教、国籍或社会出身、财产或出生而受任何歧视。

④参见《儿童权利公约》第三十七条;参见《联合国保护被剥夺自由少年规则》第十八条。

⑤参见联合国难民署《关于与拘留寻求庇护者和拘留替代办法有关的适用标准的指导原则》(2012年)第54段。

5.2 残疾者残疾包括生理残疾和精神残疾。残疾者基于生理或者精神缺陷,其在刑事诉讼程序参与或者表达自己利益诉求方面会有障碍,因此必须赋予残疾者更为周全的程序性保障措施从而防止出现歧视残疾者的情况。首先,在剥夺残疾者人身自由方面,存在残疾这一问题本身不应成为剥夺自由的理由,不能因为残疾者的生理或者精神缺陷会对刑事诉讼程序的顺利进行造成拖延,从而直接对其人身自由予以剥夺。其次,对于患有精神残疾者,对其采取逮捕措施之时,不仅应当将逮捕理由直接通知残疾者,还必须将逮捕理由通知合适的家庭成员或者指定的人,若需时间确定和联系第三方人员,必须尽快通知。再者,如果残疾者处于羁押状态,缔约国机构应当为其配备设施或者相关辅助人员从而使其顺利无障碍地表达自己的意见或者寻求司法救济,譬如为盲聋哑人提供助听设备、盲文或者手语翻译人员。

6 结语《第35号一般性意见》对我国审前羁押制度的改革具有启示意义。从制度设计层面来看,我国审前羁押制度的设计缺陷在于捕押理念不分,缺乏有效的司法审查、控制程序;从实践运行层面来看,羁押措施的适用过于注重保障侦查机关的办案需要,从而陷入逮捕比例过高、有罪判决“实报实销”的实践症结。因此,我国审前羁押制度改革应当实现逮捕和羁押的分离,逮捕仅仅指向抓捕这一行为,羁押则为逮捕之后的羁押状态,而后实现羁押措施的实体性控制和程序性控制。

具体而言,逮捕和羁押理应成为两项相互独立的强制措施,逮捕措施接受检察机关的审查,由检察机关签发逮捕令状,紧急情况之下亦可由侦查机关实行无证逮捕或者紧急逮捕。但是逮捕之后,侦查机关必须在48小时之内将被逮捕者移交最近的法院进行羁押审查,由专门的羁押法官针对羁押问题举行司法听证。羁押法官必须充分听取控辩双方的辩论意见,审查是否达到羁押的条件,进而作出羁押或者释放的裁判。不仅如此,羁押措施还应受到实体性控制和程序性控制。实体性控制即是羁押措施应当符合合法性原则和合理性原则。其中羁押合法性原则指向羁押权限、羁押场所、羁押事由应当交由刑事诉讼法明确规定;羁押合理性原则指向羁押措施必须是必要的、符合羁押目的,并和刑事被追诉人妨碍诉讼进行可能性大小、人身危险性大小成比例。程序性控制即是被羁押者对于人身自由的剥夺应当享有一系列的程序性救济权利,包括寻求司法审查权和羁押裁判上诉权。其中寻求司法审查权指向刑事被追诉人针对人身自由的剥夺,有权要求由一个中立的司法机关对此予以审查,并且羁押法官必须毫不拖延地作出裁判;羁押裁判上诉权指向刑事被追诉人针对非法适用羁押措施的裁判,有权要求上一级司法机关予以审查、救济。

羁押措施的决定模式同时影响着整个刑事诉讼模式、构造。侦查机关的权力过大将会导致刑事诉讼模式偏向打击犯罪,从而使得刑事被追诉人的人权得不到保障,冤假错案的滋生空间扩大。而且,司法审查的机制缺失还将导致“侦查中心主义”诉讼构造,刑事诉讼重心前置的情况之下,侦查、审查起诉、审判将会成为一种“流水线型”作业,法庭审判功能遭到虚置。因此,未来刑事司法的改革和转型,应从羁押措施决定模式的改造入手,进而革新我国的刑事诉讼模式、构造,构建起正当程序模式、审判中心主义构造。

| [1] | 杨宇冠, 甘雨来. 《公民权利和政治权利国际公约》中文本问题研究[J]. 社会科学论坛:学术评论卷, 2009 (10) : 9 –10. |

| [2] | 杨宇冠. 国际人权法对我国刑事司法改革的影响[M]. 北京: 中国法制出版社, 2008 : 35 . |

| [3] | [奥]曼弗雷德·诺瓦克.《公民权利和政治权利国际公约》评注[M].孙世彦, 毕小青, 译.北京:生活·读书·新知三联书店, 2008: 245-246. |

| [4] | 卢建平. 国际人权公约与中国刑事法律的完善[M]. 北京: 中国人民公安大学出版社, 2010 : 246 -248. |

| [5] | 王俊平. 《公民权利和政治权利国际公约》与中国刑法立法[M]. 北京: 知识产权出版社, 2013 : 104 . |

2016, Vol. 18

2016, Vol. 18