普通高等学校招生全国统一考试(简称“高考”),是中国大陆地区最重要的入学考试。高考于1952年实行,1965年废除,又于1977年恢复。近年来,大陆地区高考人数保持在900万以上,深受社会各界广泛关注。

正因如此,关于高考的研究一直是学界关注的重点。相关研究主要集中在:一是高考制度研究。冯科、聂海峰分析了高考分数录取机制下的公平和效率问题[1]。李晓燕、刘慧珍发现,异地高考具体规则也存在着复杂的利益博弈[2]。二是高考的社会效应研究。李煜分析了高考所带来的代际教育不平等问题[3]。刘精明进一步指出,这种不平等背后与社会分层等多项因素有关[4]。邢春冰、李实研究发现,始于1999年的扩招使东部地区、城镇家庭受益更多,而少数民族的女性、农村地区、西部地区受益较少[5]。但梁晨、李中清等研究却发现,总体来看从1952至2002年,高考使得我国高等精英教育生源日趋多样化[6]。三是高考招录研究。杨志明、张雷、马世晔等从多元概化理论分析了高考综合能力测试命题[7]。张向葵、张林、马利文的研究则表明,考生的高考压力受到认知评价、心理控制感、社会支持等因素的影响[8]。聂海峰还发现,考生志愿填报也深受信息完整性的影响[9]。四是高考改革研究。刘海峰指出,中国高考不仅是一项重要的教育考试制度,还兼具着复杂的社会功能,这些必须在改革中予以重点关注[10]。柳博的研究表明,高考制度本身也受到传统文化、政治、经济、知识等因素的制约[11]。而刘海峰则表示,科举考试制度可为当今的高考改革提供参考和借鉴[12]。

既有研究对高考本身作了较为全面系统的研究,但是,作为一种社会现象,高考弃考人数不断增加、社会对高考指责不断,现有研究却关注不够。上述现象,其实严格来说,是在舆论、认知等复杂因素作用下的行为选择。因此,值得从舆论、形象及认知等角度对高考做出研究和分析。

1 研究方法在研究过程中,笔者主要采取文本分析法来展现媒体对高考的报道和分析,从而勾勒出高考的媒体形象。

1.1 分析对象媒体是人们用来传递信息与获取信息的工具、渠道、载体、中介物或技术手段。有人指出,现代社会即为媒体社会。媒体种类繁多,可分为电视、广播、报纸、杂志、网络等等,但其中最为稳定、最易获取的当属报纸,所以,笔者将分析报纸作为重点。而具体来看,本文选择了两类各有侧重的纸媒:侧重于代表官方声音的《人民日报》和大众化的都市类报纸《扬子晚报》。《人民日报》在1948年6月由《晋察冀日报》和晋冀鲁豫《人民日报》合并而成,是中国共产党中央委员会机关报,被誉为“中国第一大报”。《扬子晚报》于1986年元旦创刊,是中国发行量最大的晚报都市报。通过借助相关报纸全文数据库,可以完整地获得上述两份报纸所有刊登内容。

1.2 样本抽取本研究的时间覆盖范围为2015年1月1日至2015年12月25日。资料来源为中国报纸资源全文数据库。该数据库是北京方正阿帕比技术有限公司联合全国各大报社开发的以中国报纸资源为主体的全文数据库系统,是国内首个整报完整收录的报纸全文数据库,已获得《人民日报》和《扬子晚报》授权。

在具体的样本抽取过程中,本研究将“出处”分别设置为“人民日报”、“扬子晚报”,内容设置为“高考OR录取OR高校招生OR学测OR自主招生OR进城务工子女”,所得结果再经人工识别及编码。

1.3 分析框架着眼于分析媒体“如何说”高考、“说什么”以及所透露出的报道倾向。侧重于分析以下几方面:

(1)日期

时间是新闻的重要因素,所以,通过报道日期也能反映新闻媒体对于高考的关注程度的变化。以《扬子晚报》为例,在2015年6月7至9日前后,推出十几乃至二三十个版面的高考特刊,也达到一年中对高考报道的最高峰。

(2)消息来源、转载源

消息来源是新闻传播研究中的重点之一,会影响报道的倾向甚至消息的真实性[13]。本研究则相对简单地将消息来源分为采写、转载、综合其他来源、投稿等四种类型。消息来源表明了新闻报道的信息源,一定程度上是影响媒体报道的重要因素。与此相关,对于“转载”的信息将标注“转载源”。比如,《人民日报》在2015年3月5日转载了《中国教育报》的评论《高考改革要有历史耐心》,力挺当前的高考改革。《中国教育报》是权威的行业报纸,其评论受到《人民日报》转载,即显示出其专业媒体的强大影响力。

(3)版号、版面

版面是新闻呈现的具体位置,突出体现了媒体对报道重要性的评判,在一定程度上可以说“版面是报纸发言的重要手段” [14]。比如,《扬子晚报》在高考期间均会在头版设置大幅导语明确告诉读者其关注的重点,并引向其高考专刊、专版。

(4)报道类型

突出体现“如何说”。一般来说,新闻体裁分为消息、新闻通讯、新闻特写、新闻专访、新闻分析评论等。在对所有高考报道进行总体把握的基础上,笔者将报道类型划分为消息、评论、专访、图片报道、人物报道、深度报道及其他等七类。

(5)议题类型

集中体现“说什么”。主题被称为“新闻报道的灵魂”,影响着新闻素材的取舍、裁剪和呈现[15]。笔者将媒体报道分为高考政策、高考命题、工作动态、信息服务、特定群体、高考现象、软文、其他等八类。具体来看,高考政策类主要是指聚焦目前高考招录规则及高考改革议题的报道;高考命题是指关注对高考题目评价及趋势分析类,但具体题目分析则放在信息服务类;工作动态主要是招录部门及政府相关部门的工作计划及推进信息报道;信息服务则是指提供对家长、考生直接相关且有用的信息;特定群体类是指对高考状元、弱势群体、尖子生等考生群体的报道;高考现象则是指社会中和高考相关的现象,比如,家长在英语听力考试时阻拦车辆通行等;宣传软文主要是部分高校、课外辅导机构、留学中介机构等的软广告;对于无法归纳至上述七类的内容,则归为其他类。

(6)报道倾向

新闻报道常常会带有一定的倾向,特别是新闻标题,往往呈现了新闻报道的核心信息,甚至呈现出报道的倾向。比如,2015年3月8日《扬子晚报》的新闻《新高考方案6月底前上报教育部》就是报道江苏新高考方案工作的最新动态;而《人民日报》在2015年6月4日发表的评论《高考标语,多点平常心(且行且思)》则显示出对当下部分高考标语所显示的浮躁倾向提出批评。本研究将报道倾斜分为三类:一是“正面”,即持肯定、赞扬态度;二是“负面”,是表现出批评、否定态度的;上述二者之外的其余报道均归为“中性”。

1.4 编码员间信度评估本研究编码工作由两名编码员操作。在两名编码员对编码表取得一直认知的基础上,再进行编码员间检验。本研究先从研究文本中随机抽取15%样本,由两名编码员独立进行编码,并进行检验。通过史考特Pi指数检验,编码员间信度在0.93~1.00之间(如表 1),由于编码员间信度较高,因此,可以保证内容分析的结果可靠[16]。

| 表1 编码员间信度评估 |

完成数据编码及建立分析框架后对数据进行分析,分析主要集中于数量及分布、消息源、版面安排、报道类型、议题类型、倾向等6个维度。媒体报道是社会的呈现和反映,所以,在数据分析过程之中,我们特别注意外部社会环境对于高考、高考媒体报道可能产生的影响。数据分析结果来看,以《人民日报》为代表的党报与以《扬子晚报》为代表的都市大众媒体在报道关注的重点、策略、倾向等各方面均存在着较为明显的差异,当然这与媒体自身定位和受众等均有关系。

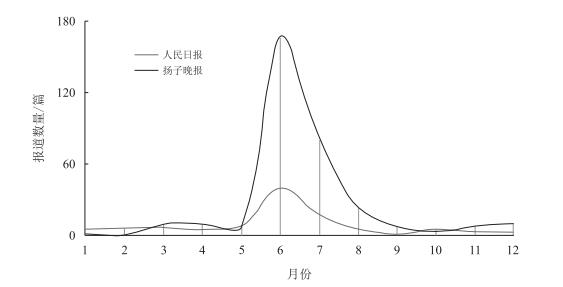

2.1 报道数量及分布在2015年的《人民日报》《扬子晚报》中,关于高考的报道分别有105条、327条。按月份归类汇总如图 1。

|

| 图1 媒体高考报道情况分布图(2015年) |

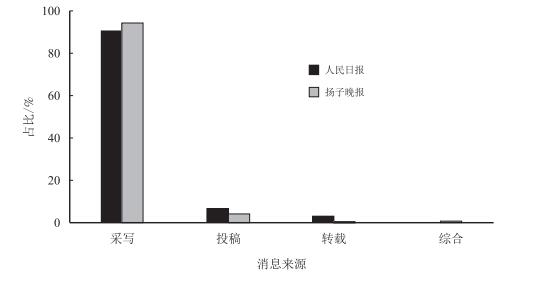

消息来源情况,具体如图 2所示。

|

| 图2 高考报道的消息来源分布图 |

媒体对高考的报道主要集中在六、七两个月,其中《人民日报》的报道占该报全年关于高考报道的比重分别为38.10%、16.19%,《扬子晚报》则分别占到50.76%、25.08%。究其原因当然是因为高考目前安排在6月,阅卷、录取等工作也主要在该时段完成,因此媒体予以了高度关注。比如,6月6日,《扬子晚报》安排4个专版报道高考情况,《人民日报》也有7篇文章关注高考。此后一周内,《扬子晚报》均有数量不等的专版进行高考报道。

但是,《人民日报》《扬子晚报》在报道数量及分布上存在一定的差异:一是在总量上,《扬子晚报》报道总量大,是《人民日报》的3.11倍。这主要是因为,《人民日报》作为中共中央机关报,其关注的领域更广、视角更宽,因此,每一个具体社会议题着墨也就相对有限;而《扬子晚报》定位为都市报,直接面向市民,服务民生需求,而高考是社会高度关注的话题,因此也就不惜篇幅进行报道。二是在分布上,《扬子晚报》的报道更为集中,《人民日报》对高考关注的持续性、平稳性更高。

作为纸媒,内容采写是其核心竞争力之所在。从媒体关于高考报道的消息来源看,不论是《人民日报》,还是《扬子晚报》,两者关于高考的报道超过90%来自于采写。也正是如此,在网站缺乏采访权的情况下,纸媒仍然具有强大的舆论引导能力。在转载来源中,《人民日报》多为《中国教育报》、新华社和《解放日报》,而《扬子晚报》则多为新华社。可见,行业媒体、党报及国家级新闻媒体对于纸媒仍然具有较强的影响力。

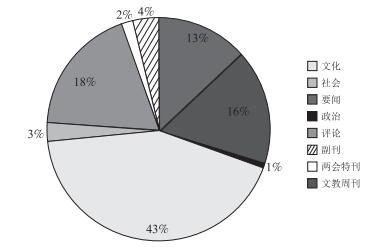

2.3 报道版面安排报纸版面安排往往显示出消息的重要程度。《人民日报》关于高考的报道版面分布在前四位的分别是文化、评论、文教周刊、要闻(图 3),其相应版号分别为12~20,5,17~18,1~6,在高考期间,头版均有相关消息,可见《人民日报》对高考予以较高关注。

|

| 图3 《人民日报》报道版面分布图 |

而《扬子晚报》作为都市媒体,版面相比而言设置得比较灵活,高考期间对高考的报道,主要集中于高考特刊(十几到二十多个版面不等);平时关于高考的消息,则分布在要闻和教育咨询版。可见,其对于高考的报道也非常重视。

2.4 报道类型从报道类型来看,《人民日报》《扬子晚报》均对于消息采写投入较多。但在其他类型上存在着显著差异(如表 2所示)。《人民日报》中评论占到38.1%,而《扬子晚报》仅为2.75%,这说明作为党报《人民日报》更倾向于做出判断,进行舆论引导。《扬子晚报》48.01%的报道用于高考有关的软文宣传,推介出国留学服务信息。对人物报道两者也存在较大差异,《扬子晚报》多为类似《南京文理最高分畅谈“最得意的智慧”》《走近四才女:高考最牛是这样练成的》等集中于高考状元、尖子生等报道上,而《人民日报》则主要是关注残疾人、随迁子女等弱势群体的报道,如6月8日题为《盲人考生提前进场》的报道。

| 表2 高考报道类型分布 |

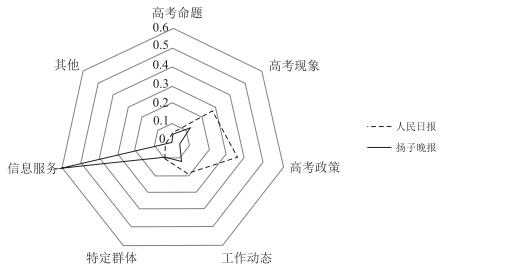

在报道议题类型上(如图 4所示),《人民日报》涉及议题排在前三位的分别是高考政策(35.24%)、高考现象(26.67%)、工作动态(18.10%);而《扬子晚报》排在前三位的则为信息服务(59.94%)、高考现象(12.23%)、工作动态(11.01%),由此可见,《扬子晚报》主要消息集中于信息服务,占整个议题报道类型的比例近60%。

|

| 图4 高考报道议题类型分布图 |

这种报道议题上的差异,主要是由报纸定位、地位所决定的。《人民日报》是中共中央机关报,毋庸置疑具有一定的政策话语权,在关于高考的报道上也主动地进行政策报道,甚至于积极参与政策咨询和制定,比如《让农村孩子摆脱“成才困境”》等报道。而《扬子晚报》则致力于提供具体资讯服务,对高考政策等议题涉及很少,占比仅为3.67%。

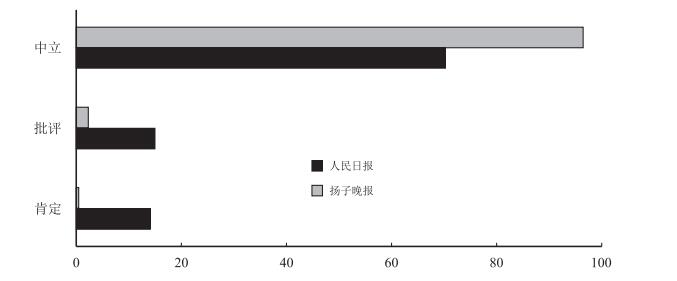

2.6 报道倾向报道倾向上,《人民日报》《扬子晚报》差异尤显突出(图 5)。前者肯定、批评、中立报道比重分别为14.28%、15.24%、70.48%,可见批评略高于肯定,但中立比重则超过七成。而《扬子晚报》的肯定、批评、中立报道比重分别为0.61%、2.45%、96.94%,肯定、批评虽然比重很低,但批评报道却是肯定报道的4倍,同时其近97%报道是持中立态度的。

|

| 图5 媒体报道倾向示意图 |

两相比较,《人民日报》显然比《扬子晚报》更容易表现观点,约占三成报道具有明显倾向(肯定、批评),而《扬子晚报》只有约3%的报道具有明显倾向(肯定、批评)。但需要注意的是,《人民日报》肯定性与批评性报道相当,而《扬子晚报》批评性报道却远超出肯定性报道。就绝对数量来看,《扬子晚报》批评性报道约为《人民日报》的2倍,对于普通民众来说,都市报接触的可能性远远大于党报党刊,因此,其影响力仍不应小视。

3 启示通过上述分析,可以为进一步改进高考媒体报道工作,提升高考传播形象提供一系列有益的启示:

(1)加强与媒体的互动

不论是《人民日报》代表的党报党刊,还是《扬子晚报》代表的都市媒体,均对高考予以极大程度的关注和报道。考试信息服务是服务考生的重要内容。除去考试部门自身建设的网站、报刊及微信、微博等新媒体外,大众最常接触的仍然是大众传媒,同时,传媒也凭借着其强大的传播力在塑造着大众对于高考的认知。因此,必须高度重视与媒体的互动,更好地借助媒体将服务信息及时传播开来。在具体实践中,在新闻发布会、通气会等形式上,可以创造更多沟通渠道,主动向媒体传达工作内容、工作动态、高考政策等,借此来引导媒体议题设置,从而从源头上改善高考报道。

(2)做好媒体、时机的选择

通过上述分析可知,不同类型媒体(党报或都市报)的传播形式上有很大的差异,因此,在选择传播渠道时就应有更强的针对性:对于具有政策创新性的实践,可以通过党报党刊、行业媒体进行宣传报道;而对于服务性消息,都市媒体往往更为合适,其也愿意投入更多人力进行采写,给予更多版面。而在传播时机上,都市媒体往往就集中于高考期间,因此,需要在该时期内向媒体推送传播内容,而党报却能对高考一直给予一定程度的关注。

(3)提升考试机构的宣传能力

正是因为普通民众接触的媒介多为大众传媒,而在市场经济条件下,大众传媒往往需要考虑自身的生存、营收状况,因此,会炒作某些话题抓人眼球,提高媒体曝光率。同时,也会在服务信息中借助软文等形式,夹带营利性信息,有时会造成民众对于政策的误读、误判。因此,考试机构必须建立多元考试信息服务架构,借助纸质媒介、网站、新媒体、线下咨询会等形式,实现信息在线上与线下的有效传递,从而为民众提供权威的信息来源。

总之,高考媒体形象改善是一项复杂而艰巨的系统工程。从对批评性报道的文本解读可以看出,目前对于高考的质疑,除去高考招生、生源分配等高考制度本身的因素外,更多的是集中于中学教育资源分配不均、社会阶层固化、经济结构—人才结构不匹配所造成的就业难等方面。由于高考仍然是我国目前社会流动的重要通道,因此,高考可能成为诸多社会问题的引爆点之一,所以,要全面改善提升高考的媒体形象,必须要深化包括高考招生制度改革在内的一系列社会经济体制改革,畅通高考为国选材、提升民众素质的通道。

| [1] | 冯科, 聂海峰. 高考录取机制的帕累托效率分析[J]. 经济科学, 2007 (3) : 53 –65. |

| [2] | 李晓燕, 刘慧珍. 异地高考政策:具体规则与利益博弈[J]. 北京教育:高教版, 2012 (11) : 13 –15. |

| [3] | 李煜. 制度变迁与教育不平等的产生机制——中国城市子女的教育获得(1966-2003)[J]. 中国社会科学, 2006 (4) : 97 –109. |

| [4] | 刘精明. 高等教育扩展与入学机会差异: 1978-2003[J]. 社会, 2006 (3) : 158 –179. |

| [5] | 邢春冰, 李实. 扩招"大跃进"、教育机会与大学毕业生就业[J]. 经济学(季刊), 2011 (4) : 1187 –1208. |

| [6] | 梁晨, 李中清. 无声的革命:北京大学与苏州大学学生社会来源研究(1952-2002)[J]. 中国社会科学, 2012 (1) : 98 –118. |

| [7] | 杨志明, 张雷, 马世晔. 从多元概化理论看高考综合能力测试的改进[J]. 心理学报, 2004 (2) : 195 –200. |

| [8] | 张向葵, 张林, 马利文. 认知评价、心理控制感、社会支持与高考压力关系的研究[J]. 心理发展与教育, 2002, 18 (3) : 74 –79. |

| [9] | 聂海峰. 填报高考志愿哪种方式对考生有利?[J]. 南方经济, 2006 (6) : 75 –89. |

| [10] | 刘海峰. 高考改革的教育与社会视角[J]. 高等教育研究, 2002 (5) : 33 –38. |

| [11] | 柳博. 我国高考制度变迁及改革路径分析[J]. 教育研究, 2010 (6) : 53 –58. |

| [12] | 刘海峰. 科举研究与高考改革[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2007 (5) : 64 –71. |

| [13] | 臧国仁. 消息来源组织与媒介真实之建构——组织文化与组织框架的观点[J]. 广告学研究, 1998 (11) : 69 –116. |

| [14] | 冯一粟. 大众传媒导论[M]. 北京: 科学出版社, 2006 : 42 . |

| [15] | 郭乾湖. 主题:新闻报道的灵魂[J]. 新闻与写作, 1999 (8) : 35 –37. |

| [16] | 柯惠新. 传播统计学[M]. 北京: 北京广播学院出版社, 2003 : 97 . |

2016, Vol. 18

2016, Vol. 18