2. 四川大学商学院,四川 成都 610064

2. Business School, Sichuan University, Chengdu Sichuan, 610064, China

Mitchel(1979)认为,内外控人格特质是管理学及工业心理学者最关注的3种人格特质之一[1]。时光磊等(2013)认为,已有研究表明内外控人格特质会对组织管理领域的诸多变量产生影响,但这些研究还不够全面、深入[2]。黄攸立和燕燕(2010)认为,虽然一些研究分析了内外控人格特质对员工态度(工作岗位偏好、组织承诺、工作满意度)和员工行为(培训效果、工作绩效和离职行为)等的直接影响,但却并没有揭示这种影响的内在机理[3]。由于员工分配公平感直接影响到企业管理的效率和效能,而工作满意感会决定客户的满意度并最终使企业盈利[4],可见,提升员工的分配公平感和工作满意感有助于提升企业管理的效率、效能以及增加客户的满意度。基于此,本研究基于企业管理的视角,分析内外控人格特质对员工分配公平感和工作满意感的影响及其这种影响的内在作用机制,从而有助企业管理者识别和管理员工的分配公平感和工作满意感,并最终提升企业的整体竞争力。

1 文献综述与研究假设 1.1 内外控人格特质对分配公平感和工作满意感的影响内外控人格特质,在心理学文献中通常译作心理控制源。Rotter(1966)认为,心理控制源(locus ofcontrol,LOC)是指个体将行为的结果看作是依靠自己还是外部力量的程度[5]。Kean(1992)指出,内控者相信成功是靠努力工作而失败是个人责任,外控者不认为成功(失败)与能力或努力相关[6]。Judge等(1998)指出,内控性个体对工作环境具有积极知觉的倾向,并且外控性个体认为他们的行为受外在因素的影响[7]。相对剥夺理论(Relative deprivationtheory)指出,资源丧失感是当人们将自己的处境与某种标准或某种参照物相比较发现自己处于劣势时所产生,会影响个人的态度和行为[8]。基于相对剥夺理论可以推断,相比于外控性个体,内控性个体体验到的资源丧失感较弱,态度也越积极。

Adams(1965)的公平理论认为,人们在判断自己的报酬是否公平时,需要知道比较对象的报酬[9]。而内控性越强的个体越能够控制自己的命运,而不是被自身以外的力量所控制。所以,相比其他比较对象,内控者认为能够通过自己的努力获得较好的报酬,因而更倾向于知觉到更高水平的分配公平感。Andrews和Kacmar(2001)也指出,工作心理控制源与分配公平感存在显著相关关系[10]。因此,可以假设如下:

H1:内外控人格特质对员工的分配公平感具有显著正向影响。

Lengua和Stormshak(2000)以香港地区4个大专院校106名教师为研究样本,分析指出外部心理控制源和较低工作满意度存在显著正相关关系[11]。Tuija和Eva(2004)以281名瑞典电信公司的工作人员作为分析样本,研究了内外控倾向对员工工作满意度和健康的影响,发现外控者的压力更大,不健康的症状更多,并且工作满意度更低[12]。黄攸立等(2009)分析指出,内外控人格特质与员工的整体工作满意度之间具有显著正相关关系[13]。因此,可以假设如下:

H2:内外控人格特质对员工的工作满意感显著正向影响。

已有研究表明,人格特质是情感最稳定和最有力的预测指标。Spector et al(2001)指出,在样本平均数和生态学的水平上,内部工作心理控制源与幸福感呈现显著正相关[14]。Schimmack等(1981)发现,人格特质对积极消极情感的影响具有跨文化一致性[15]。因此,内控性越强的个体愈倾向于认为事件结局是由自己的行为与能力所决定,对外部工作条件的抱怨会大大减少,取而代之的是对自身的思考和对自己提出更高的工作要求,因而表现出更多的积极情感。相反,外控性越强的个体会表现出更多的消极情感。鉴此,再提出如下假设:

H3:内外控人格特质显著正向影响员工的积极情感。

H4:内外控人格特质显著负向影响员工的消极情感。

1.2 积极情感和消极情感的中介作用在解释情感与公平判断中,最具影响力的理论是不确定性管理理论[16]。该理论认为,在信息不确定条件下,人们开始使用其他的信息作为启发式替代物来判断什么是公平的,也就是说公平判断中存在公平替代过程[17]。在信息不确定条件下,情感也是一个可以被人们使用的重要替代物,成为简化公平判断的启发式装置[15]。Barsade(2002)梳理了上百篇研究情感和公平感两者关系的文献,指出状态情感与分配公平感的相关性显著[18]。

由上可知,内控性越强的个体越容易表现出积极情感,由此可以推断,内控性越强的个体越容易处于积极情感状态,因而也会倾向更加积极的公平判断。相反,外控性越强的个体越容易处于消极情感状态,因而会倾向更加消极的公平判断。所以,可以假设如下:

H5:积极情感在内外控人格特质与分配公平感之间具有显著中介效应。

H6:消极情感在内外控人格特质与分配公平感之间具有显著中介效应。

Ilies & Judge(2003)采用经验取样法研究了人格特质、心境和工作满意度的动态关系,发现工作情境和事件会通过心境影响工作满意度变化[19]。外控性个体会倾向将工作环境知觉为负性,而内控性个体对工作环境具有积极知觉的倾向[7],而工作满意度具有倾向性成份,这种倾向性来自于个体稳定的人格特质,它会使个体对积极和消极事件具有不同的留意程度,从而使得个体产生不同的满意度。因此,可以推断内控性越强的个体容易表现出更多的积极情感,从而提升工作满意度。相反,外控性越强的个体容易表现出更多的消极情感,从而降低工作满意度。由此,可以假设如下:

H7:积极情感在内外控人格特质与工作满意感之间具有显著中介效应。

H8:消极情感在内外控人格特质与工作满意感之间具有显著中介效应。

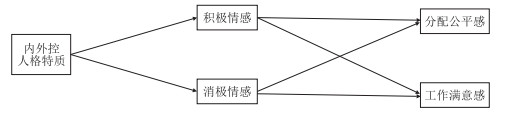

综上所述,本研究提出了一个综合模型,变量之间的关系如图 1所示。

|

| 图1 各主要变量间的关系示意图 |

本次研究总计发放调查问卷220份,回收212份,剔除24份无效废卷后,获得188份有效问卷,有效回收率为85.5%。在188份有效问卷中,138份来自MBA班调查,50份来自企业实地调查,分别占总有效样本的73.4%和26.6%。在人口统计学变量中,性别、年龄、学历、职务层次、单位性质等由员工直接报告。调查样本以男性员工居多(男性54.3%,女性45.7%),年龄以33岁以下为主(33岁以下87.8%,34岁以上12.2%),学历层次(包括在读)以研究生为主(研究生57.4%,高中或中专及以下28.2%,专或本科14.4%);职务层级分布比较均匀,普通员工33.5%,基层、中层以及高层管理人员或技术人员分别占比33%,27.7%,5.9%。单位性质以民营或民营控股为主(民营或民营控股47.9%,国有或国有控股32.4%,外资或外资控股19.7%)。

2.2 变量的测量方法积极情感和消极情感均采用邱林等(2008)修订的PANAS量表[20],分别有9个题项。采用Likert 5点量表法,其中,1代表“非常不频繁”,5代表“非常频繁”。

内外控人格特质采用Spector(1988)开发的心理控制源量表[21],共16个题项,其中外控性人格采用反向计分,所以当内外控人格特质得分越高,就说明人格特质越倾向于内控性。采用Likert 5点量表法,其中,1代表“非常不同意”,5代表“非常同意”。

分配公平感采用刘亚等(2003)使用的量表,共6个题项[22]。工作满意感采用Schreisheim & Tsui(1980)使用的工作满意度指数量表[23],依次评价工作本身、领导、同事、收入、晋升机会以及工作整体的满意程度,共6个题项。采用Likert 5点量表法,其中,1代表“非常不同意”,5代表“非常同意”。

3 分析与结果 3.1 验证性因子分析的结果由于本研究采用的积极消极情感成熟量表,因此有必要对量表进行验证性因子分析。结果表明:x2/df=1.153,RMSEA=0.029,AGFI=0.900,GFI=0.933,IFI=0.988,CFI=0.987,NFI=0.913,说明所选用的量表均具有良好的结构效度。

3.2 相关分析针对188个有效样本的统计分析,可以得到各主要变量的均值、标准差和相关系数(表 1)。由表 1可知,内外控人格特质与分配公平感显著正相关(r=0.283,p < 0.01),与工作满意感显著正相关(r=0.392,p < 0.01),与积极情感显著正相关(r=0.284,p < 0.01),与消极情感显著负相关(r=-0.317,p < 0.01)。这表明本研究的假设得到了初步的支持。另外,内外控人格特质、积极情感、消极情感、分配公平感和工作满意感的Cronbach’s α值分别为0.704、0.850、0.855、0.771和0.837(见表 1斜对角线),均大于0.7,表明这些量表具有良好的信度。

| 表1 各主要变量的均值、标准差与相关系数(N=188) |

根据Baron & Kenny(1986)的建议,主效应即为自变量对结果变量的影响[24]。针对188个有效样本的统计分析,可以得到各主要变量的回归分析结果(表 2)。由表 2可知,先引入控制变量(性别、年龄、职位、单位性质、学历),再将自变量放入回归方程,分析发现内外控人格特质对分配公平感(M3,r=0.262,p < 0.01)、工作满意感(M6,r=0.350,p < 0.01)和积极情感(M1,r=0.262,p < 0.01)均有显著的正向影响,对消极情感(M2,r=-0.347,p < 0.01)均有显著负向影响。因此,H1、H2、H3和H4均得到验证。

| 表2 各主要变量的回归分析结果(xml:lang="en"=188) |

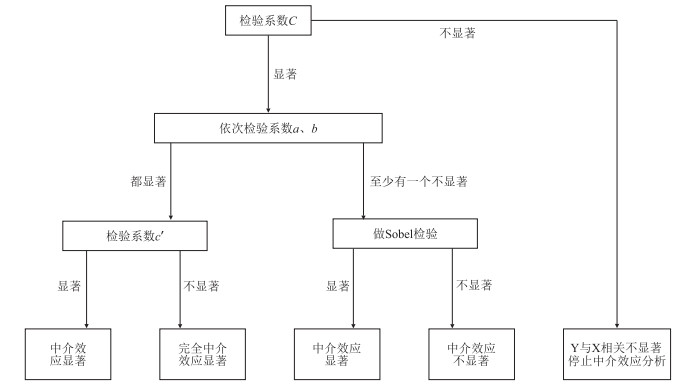

温忠麟等(2004)提出了一个新的检验中介效应的程序[25],如图 2所示。本研究首先把分配公平感和工作满意感作为因变量,然后分别引入控制变量、自变量和中介变量。由表 2可知,加入中介变量(积极情感)后,内外控人格特质对分配公平感的回归系数(M4,β=0.204,p < 0.01)显著,对工作满意感的回归系数(M7,β=0.239,p < 0.01)显著。积极情感对分配公平感的回归系数(M4,β=0.224,p < 0.01)显著,对工作满意感的回归系数(M7,β=0.421,p < 0.01)显著。同理,加入中介变量(消极情感)后,内外控人格特质对分配公平感的回归系数(M5,β=0.280,p < 0.01),对工作满意感的回归系数(M8,β=0.311,p < 0.01);消极情感对分配公平感的回归系数(M5,β=0.052)并不显著,对工作满意感的回归系数(M8,β=-0.111)并不显著;按照温忠麟等(2004)提出的中介效应检验程序,可以得知,积极情感在内外控人格特质对分配公平感和工作满意感的影响中起到部分中介作用。因此,H5、H7得到验证。

|

| 图2 中介效应检验程序 |

由图 2可知,消极情感在内外控人格特质对分配公平感和工作满意感的影响中是否起到中介作用有待进一步进行Sobel检验,Sobel检验公式如下:

| $\bar{z}=\frac{ab}{\sqrt{s_{a}^{2}{{b}^{2}}+s_{b}^{2}{{a}^{2}}}}$ | (1) |

内外控人格特质对分配公平感的影响中,标准化a和b的估计值分别为-0.347和0.052,而标准误差sa和sb分别为0.072和0.073,在公式(1)中代入对应的值,可以算出Z值=0.366;内外控人格特质对工作满意感的影响中,标准化a和b的估计值分别为-0.347和-0.111,而标准误差sa和sb分别为0.072和0.070,在公式(1)中代入对应的值,可以算出Z值=0.378。查MacKinnon的临界值表可知,0.366和0.378均小于0.90,说明中介效应不显著,即消极情感在内外控人格特质对分配公平感和工作满意感的影响中起不到中介作用。因此,H6、H8没有得到验证。

4 结语本研究得到两点结论:

(1)内外控人格特质对积极情感、分配公平感和工作满意感均具有显著的正向影响,对消极情感具有显著的负向影响。

(2)积极情感在内外控人格特质对分配公平感和工作满意感的影响中具有部分中介效应,消极情感在内外控人格特质对分配公平感和工作满意感的影响中不具有中介效应。

但本研究还存在以下不足:

(1)研究样本的局限性。本研究的样本全部来自于成都一家中型民营企业和四川大学2014级MBA周末班,尽管这样较好地控制了地域等因素,提高了内部信度,但同时却降低了研究的外部效度。未来的研究可以针对不同的所有制类型企业和不同地区进行大范围的数据采集,从而验证上述结论。

(2)研究方法的局限性。本研究采用的是自我报告问卷法,所有的数据均来自于员工个体这一单一来源,可能会存在同源误差,且该方法并不能在严格的控制环境下对变量之间的关系进行深入的研究。未来的研究可以采用实验法或小组访谈法进行实证研究,以进一步阐明变量之间的内在联系。

| [1] | Mitchel, Terence R. Organizational behavior[J]. Ann.Rev.Psychol, 1979, 30 : 282 –297. |

| [2] | 时光磊, 凌文辁, 张军成. 工作心理控制源研究述评[J]. 中国人力资源开发, 2013 (15) : 43 –48. |

| [3] | 黄攸立, 燕燕. 内外控人格特质的研究及其在管理中的应用[J]. 管理学报, 2010, 7 (1) : 111 –117. |

| [4] | Heskett J, Jones T, Loveman G, et al. Putting the service profit chain to work[J]. Harvard Business Review, 1994, 72 (2) : 164 –174. |

| [5] | Rotter J B. Generalized expectancies of internal versus external control of reinforcement[J]. Psychology Monograph General and Applied, 1966, 80 (1) : 1 –28. DOI:10.1037/h0092976 |

| [6] | Keanl. The moderating effects of locus of controlon performance incentives and participation[J]. Human Relations, 1992, 45 (9) : 991 –1012. DOI:10.1177/001872679204500906 |

| [7] | Judge T A, Locke E A, Durham C C, et al. Dispositional effects on job and life satisfaction: the role of core evaluations[J]. Journal of Applied Psychology, 1998, 83 (1) : 17 –34. DOI:10.1037/0021-9010.83.1.17 |

| [8] | Merton, Robert K. Social theory and social structure[M]. New York, NY, US: Free Press, 1968 . |

| [9] | Adams J S. Inequity in social exchange[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 1965, 2 (4) : 267 –299. |

| [10] | Andrews M C, Kacmar K M. Discriminating among organizational politics, justice, and support[J]. Journal of Organizational Behavior, 2001, 22 (4) : 347 –366. DOI:10.1002/(ISSN)1099-1379 |

| [11] | Lengua L J, Stormshak E A. Gender, gender roles, and personality: gender differences in the prediction of coping and psychological symptoms[J]. Sex Roles, 2000, 43 (11) : 787 –820. |

| [12] | Tuija M, Eva T. Work locus of control and its relationship to health and job satisfaction from a gender perspective[J]. Stress & Health, 2004, 20 (1) : 21 –28. |

| [13] | 黄攸立, 燕燕. 内外控人格特质与工作满意度关系的实证研究[J]. 北京科技大学学报(社会科学版), 2009, 6 (2) : 26 –30. |

| [14] | Spector P E, Cooper C L, Sanchez J I, et al. Do national levels of individualism and internal locus of control relate to well-being: an ecological level international study[J]. Journal of Organizational Behavior, 2001, 22 (8) : 815 –832. DOI:10.1002/job.v22:8 |

| [15] | Schwarz N, Clore G L. Mood, misattribution, and judgments of well-being: informative and directive-Effects of affective states[J]. Affective Behavior, 1981, 4 : 12 . |

| [16] | Bos K V D, Lind E A. Uncertainty management by means of fairness judgments[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 2002, 34 : 1 –60. DOI:10.1016/S0065-2601(02)80003-X |

| [17] | Bos K V D, Lind E A, Vermunt R, et al. How do I judge my outcome when I do not know the outcome of others? The psychology of the fair process effect[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 1997, 72 (5) : 1034 –1046. |

| [18] | Barsade S G. The ripple effect: emotional contagion and its influence on group behavior[J]. Administrative Science Quarterly, 2002, 47 (4) : 644 –675. DOI:10.2307/3094912 |

| [19] | Ilies R, Judge T A. On the heritability of job satisfaction: the mediating role of personality[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88 (4) : 750 –759. DOI:10.1037/0021-9010.88.4.750 |

| [20] | 邱林, 郑雪, 王雁飞. 积极情感消极情感量表(PANAS)的修订[J]. 应用心理学, 2008 (3) : 249 –254. |

| [21] | Spector P E. Development of the work locus of control scale[J]. Journal of Occupational Psychology, 1988, 61 (4) : 335 –340. DOI:10.1111/joop.1988.61.issue-4 |

| [22] | 刘亚, 龙立荣, 李晔. 组织公平感对组织效果变量的影响[J]. 管理世界, 2003 (3) : 126 –132. |

| [23] | Schriesheim C, Tsui A S.Development and validation of a short satisfaction instrument for use in survey feedback interventions[C].Western Academy of Management Meeting, 1980. |

| [24] | Baron R M, Kenny D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of personality and social psychology, 1986, 51 (6) : 1173 –1182. DOI:10.1037/0022-3514.51.6.1173 |

| [25] | 温忠麟, 张雷, 侯杰泰, 刘红云. 中介效应检验程序及其应用[J]. 心理学报, 2004, 36 (5) : 614 –620. |

2016, Vol. 18

2016, Vol. 18