1959年Zellig Harris提出元话语概念以来,国内外已有相当多的语言学者和教师进行了相关研究,尤其是其在学术语篇中的使用已成为近几年的研究热点。研究者聚焦于不同母语背景下的英语学术语篇中元话语应用的对比研究[1],或是同种语言学术语篇中元话语的总体使用[2-5]和元话语之某次类的使用及其语篇功能[6]。尽管有这些前期研究,国内的元话语在学术语篇中的应用研究仍然不够全面、有待深入。

广义的学术体裁包含了很多次体裁,每一种次体裁都有其独特之处,相应地,元话语的使用也不尽相同。Hyland指出,“在多种体裁和语境下对元话语进行实证研究有助于发展和完善元话语理论模型” [7]。他认为对不同语言的元话语进行比较研究有助于进一步认识元话语的本质及其普遍性。因此,本文通过对比元话语在中英论文摘要中的使用频率和分布规律之异同,探索元话语在同一体裁、不同语境下的使用特点和规律,同时,加深对学术论文尤其是对摘要语言特点的认识。

1 元话语理论的框架一直以来,学者们对元话语有不同的认识和定义。最早的定义由Lautamatti提出,他把元话语定义为“非主题语言材料”(non-topic material),是“主题语言材料”(topic material)的辅助部分,其功能在于帮助组织主题语言使其成为有机整体[8]。之后,Williams把元话语看作“关于话语的话语”,在文中组织语言和搭建框架[9]。后来,Crismore把元话语定义为“口头或书面交际话语的修辞行为” [10]。这些具有代表性的元话语定义都认为元话语和基本话语是构成整体话语的两个独立层面,元话语辅助、支撑基本话语,附属于基本话语,其重要性也低于基本话语。

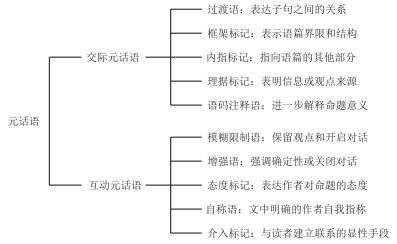

这种对语言的二分定义并不符合语言使用实际,也不符合Halliday对话语三种元功能的界定。Halliday提出语言三大内在交际目的或称三大元功能,即意念功能、人际功能和语篇功能。对Halliday而言,这三大元功能同时在话语中得到实现,因此,是不能分割的整体[11]。基于Halliday的系统功能理论,英国语言学家Hyland把元话语作为话语不可缺少的元素,将其定义为“元话语是作者的自我投射表达,在文中协商互动意义,辅助作者或说话人表达观点和与读者互动” [12]。以此为基础,他提出元话语人际模式,将元话语分为交际类元话语和互动类元话语。交际元话语指作者为适应读者的背景知识而寻求适合其诉求的话语组织方式;互动元话语则指用于鼓励读者参与,并引导读者达到作者预期解读的语言形式。Hyland认为元话语是由开放的语言系列所实现的意义系统,他的定义和分类为大多数人所接受。我们将其作为本研究的分析框架,下面拟采用的Hyland的元话语人际模式分类框架(图 1)。

|

| 图1 Hyland的元话语人际模式 |

在考虑语料的可比性、代表性、平衡性、历时性基础之上,我们分别选取国内外公开出版的权威刊物论文摘要。英语语料选自三种SCI引文期刊,汉语语料取自三种中文核心期刊,收集了从2010年至2012年期间三年的文章摘要。每种期刊每年随机选取10篇摘要,共30篇,英汉(英语摘要语料库EA,汉语摘要语料库CA)各90篇,共180篇。考虑到不同机构的作者可能会有不同的语言使用习惯,我们选取了来自石油各领域作者的论文摘要,以期能描述石油类学术体裁文章的语言使用实际概貌。本研究语料的总体数据见表 1。

| 表1 两语料库的总体数据 |

清洁后的文本按Hyland的“元话语人际模式”分类框架进行手工标注,然后用Wordsmith 5.0对每一种元话语次类进行检索,查看其在两个语料库中的使用频数①和频率②。采用梁茂成等设计的卡方检验工具查看各种元话语手段在两个库中的差异是否具有显著性及差异的描述性分析[13]。然后从三个方面解读造成差异的原因。

① 频数为每种元话语在语料库中出现的总次数。

② 频数即标准化频率,方便在两个不同容量的语料库之间进行比较。

3 英汉学术语篇元话语使用情况本部分将从定量和描述两个视角对英汉摘要中元话语使用的数量差异和语言形式差异进行分析。我们分别检索两个语料库中每种元话语次类的出现频数,为方便后续语料库之间的比较,将出现频数转换为以千词为单位的标准化频率(后称频率)。

3.1 英语摘要语料库中的元话语分布EA中每种元话语次类出现的频数及标准化后的频率见表 2。可以看出该语料库中元话语出现频率较高,共1 888次,平均每篇摘要多达20.98次,每千词标准化频率达到74.57次。这说明元话语在英语摘要中使用频繁。其中交际元话语770次,标准化频率30.41次;互动元话语1 118次,标准化频率44.16次,互动元话语远远多于交际元话语。本研究结果不同于Hyland对4个不同领域的28篇英语学术论文的研究结果,他发现交际元话语多于互动元话语。两种不同结果可能是由研究对象不同引起,Hyland研究论文全文,其作者更强调明示话语结构、澄清命题联系和意义从而引领阅读过程,框架标记词是达到这些目的必要语言手段。本文的研究对象是论文摘要,其作者必须在有限篇幅内表明自己对研究结果的态度和立场,因此需要更多使用互动元话语达到劝说目的,说服读者建立对作者的信心。

| 表2 EA中的元话语分布 |

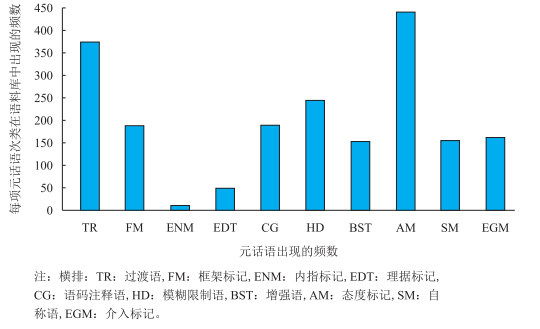

为了更直观地表现各次类在EA中的总体分布情况,将表 2转换为图 2。该图清楚地表明了各次类频数之间的巨大差异。除两端外,中间各元话语次类分布相对较为均衡。“态度标记语”最多,达433例;“内指标记”最少,仅2例。

|

| 图2 EA中各种元话语分布示意图 |

目前,国内对汉语元话语的研究也大多基于Hyland的分类框架,我们基本采用此类方法。CA中的元话语出现频率统计情况见表 3。

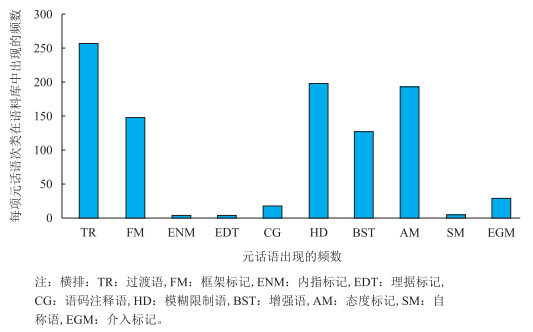

表 3列出了CA中元话语出现的总次数及各次类频数。在CA中共有938例元话语,平均每篇摘要10.42例,每千词标准频率为42.97。与EA相同,CA中也是互动元话语多于交际元话语,分别为530和408,标准化频率分别为24.28和18.69。但是CA中的一个显著特征是有三种元话语手段没有出现,分别是“内指标记”、“理据标记”和“自称语”。图 3更加直观地呈现了CA中各元话语次类的分布情况及差异。CA中各元话语次类分布不均衡,“过渡语”最多,252例,“语码注释语”和“介入标记”较少,分别为13例和25例。

| 表3 CA中的元话语使用分布 |

以上对两个语料库的简要分析说明英汉摘要中的元话语使用存在差异,但是差异的表现以及各次类的对比差异还需要进一步分析方能得出结论。下面就对两个语料库的具体数据进行比较分析(结果见表 4)。

从表 4可以看出,两个语料库的元话语出现的总频数分别为1 888(EA)和938(CA),卡方检验表明两语料库的元话语总量存在显著差异(0.000***),且英语中的元话语远远多于汉语。两大次类(交际元话语和互动元话语)在两个语料库之间也存在显著差异(0.000***),EA中显著多用。

| 表4 EA和CA中各元话语频数对比 |

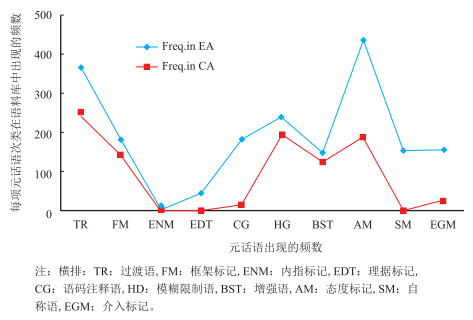

图 4直观地显示了两个语料库中各元话语次类的分布情况。从对比曲线图可以看出,两个语料库的元话语分布整体趋势一致,特别是在“内指标记”和“增强语”这两项几乎没有差异。除此之外,其他各次类在EA中都显著多于CA。结合表 4,可知“理据标记”、“语码注释语”、“态度标记”、“自称语”、“介入标记”这五项的差异最具显著性,达0.000***。“过渡语”、“框架标记”和“模糊限制语”这三项的差异也具有一定显著性,p值分别为0.006**、0.039*和0.042*,说明受不同语言和写作文化传统影响,英汉作者在学术论文摘要中对用于组织语言的交际元话语和用于协商互动的互动元话语偏好不同。除数量上的差异外,各元话语次类在英汉中的具体使用方面又有何差异呢?

|

| 图4 两个语料库中的元话语使用趋势对比示意图 |

交际元话语是作者用于构建层次分明、结构清楚的文本的语言手段。各交际元话语次类的使用趋势相同(参见图 3),不过每种手段无论是使用频数还是语言形式方面都存在较大差异。

|

| 图3 元话语在CA中的分布情况 |

(1)过渡语。过渡语是承接上下文的用语,主要帮助紧密文章的结构层次,提高行文的逻辑性和通畅性,它包括各种连接词。两个语料库在过渡语的使用上存在较为显著的差异,英语摘要中的过渡语使用频率略高于汉语摘要。此外,英语中过渡语形式较为丰富,有62种,而汉语只有45种。英汉过渡语的语义差别很大。英语中主要的过渡语可分为以下几类:a.递进关系,如“ also, furthermore, in addition…”;b.因果关系,如“ therefore, as, because, consequently, thus, then, as a result…”;c.转折关系,如“ although, but, however…”;和d.条件关系,如“ if, when…”。汉语的过渡语则包括:a.并列关系,如“并,同时”;b.转折关系,如“而,但”;以及c.伴随关系,如“随· · · · · ·而· · · · · ·,通过· · · · · ·,越· · · · · ·越· · · · · ·,根据,在· · · · · ·基础上”等等。

(2)框架标记语。框架标记语主要用于指示文章各部分的界限,帮助作者组织语篇的结构。两个语料库存在一定的差异显著性,仍然是英语语料库(180次)多于汉语语料库(143次)。英语中的框架标记语大致可以分为四类:a.表明研究范围或内容,如“ in this paper, we, this paper shows/ studies/ presents…, we introduce/ produce/ show…”;b.说明研究内容或步骤的数字序号;c.说明研究目的,如“ to…, we…/ …is done”;或是d.呈现研究结果和结论,如“ it is found/ concluded that…; results showed/ indicated that…”等。汉语中的框架标记语大致可分为三类:a.说明研究基础或问题,如“根据/基于/以……为根据或基础”;b.呈现研究结果和结论,如“结果表明/研究表明”;c.标明研究或实验步骤的数字序号。

(3)理据标记语。理据标记语用于引述他人研究或结论。本研究中仅在英语摘要中有42例。大部分理据标记语都出现在表示补充说明的括号之中,是作者努力建立自己与学术社区的联系,在构建作者身份的同时使自己与学术同辈保持一致,以期获得其认同[14]。

(4)语码注释语。语码注释语用于提供进一步详细解释。图 3直观地说明了语码注释语在两个库中存在的巨大差异。英语中的语言形式包括“ that is, for example, such as”和以括号的形式提供解释;汉语中主要有“即,也就是说”和括号说明。就语义形式而言,二者之间并不存在很大差异,都是对上文(专有名词缩写)的解释。

3.4.2 互动元话语互动元话语是使读者主动参与理解过程的语言手段。总体而言,两个语料库中的互动元话语使用存在显著差异,英汉使用频率分别为1 118和530。图 3表明两个语料库各次类的使用趋势大致相同,但是每个次类之间存在显著差异,且语言形式也各不相同。

(1)模糊限制语。模糊限制语是作者表示自己承认有不同可能性和不绝对承诺命题真值的语言形式。在英汉语料库中都使用较多,二者之间差异较小,仍然是英语模糊限制语多于汉语模糊限制语。英语语料库中的模糊限制语可分为:a.情态动词,如“ should, might, may, could…”;b.一些降低评价等级的副词,如“ approximately, commonly, generally, mainly, often, usually, relatively, roughly…”;c.一些增加不确定性的副词,如“ possible, likely, most …”;d.一些动词,如“ suggest, indicate, assume, appear, tend…”;e.一些缓和语气的短语,如“ as to our knowledge, to a large extent, in most cases”。英语模糊限制语使用较为丰富、多变,汉语模糊限制语则相对变化较少,基本以一些副词性表达为主,如“较、可(以)、主要、相对而言、一定的、应(该)、基本、理论上”等。

(2)增强语。增强语的语用功能与模糊限制语刚好相反,是作者用于表达确定性的语言手段。该项是互动元话语中唯一两个语料库间不存在差异的次类,即英汉作者都注重使用大量增强语来表达作者对研究的确定态度,以说服读者支持自己的研究结论。研究还发现,二者不仅频数方面不存在显著差异,表达手段的语义也非常接近。英语摘要中的增强语大部分出现在呈现结果的结构中,如“ demonstrate, show, found, conclude, and determine etc. and a few adverbs, e.g. clearly, especially, markedly, significantly”;汉语摘要中的增强语与英语增强语语义一致,包括“表明、确定、建立、证明、发现、明显、特别”等。

(3)态度标记语。态度标记语表达作者对命题的情感态度。表 4和图 3清楚、直观地说明这类元话语在英汉两个语料库中存在显著差异。态度标记语都由表示正面评价的表达构成,没有一定的固有表达手段,难以统计分类。为了说明该类元话语的具体使用,现各举一例。“ It is of primary interest to understand this when troublesome shales are drilled.”上例中的积极评价通过结构“ It is of primary interest to”得以表达。“分体式双塞水泥头可有效克服整体式双塞水泥头的不足,对双级固井注水泥作业的顺利进行有着积极的促进作用。”而该汉语例子中的积极评价却通过几个表示评价的副词、形容词短语达成。尽管形式不同,英汉作者都善于使用该类元话语达到说服读者相信其研究成果和结论的目的。

(4)自称语。自称语是作者在文中凸显自己身份的语言形式。这是本研究所有次类中差异最大的一类,在英语库中出现了149例,而汉语库中却无一例。英语中的自称语主要是第一人称代词复数形式,“ we”(80%)和“ our”(20%)。

(5)介入标记语。介入标记语明确指向读者,使其作为话语参与者介入话语构建。语言形式有第二人称代词、祈使句、问句、一些介入动词以及补充说明等形式[15]。如“ Although PTA and production-data analyses have the same governing theory(and solutions), we must recognize that pressure transient data are acquired as part of a controlled experiment, performed as a specific event.”此例中的括号内容、情态动词“ must”和表心理过程的动词“ recognize”都是作者努力提供更多信息,让读者参与理解。“根据野外调查、实验室薄片镜下观察及浅钻结果,在前人已发现Qnx底砂岩油苗/沥青点的基础上,新发现Qnx油苗/沥青点31处(其中肉眼可见黑色沥青点21处)。”该例中的括号内容是作者对前文的补充性说明,提供更为详细的信息。

4 英汉学术语篇元话语差异的原因正如Markkanen指出,很难想象有任何语言能不用显性元话语手段组织文本、凸显结构、评价内容[16]。本研究上述跨库对比分析也部分地证明了元话语在各种语言中的普遍性。尽管中英研究者在其论文摘要中都使用了大量的元话语手段,但各种元话语在使用频率和话语手段方面都有显著差异。概而言之,英语摘要中的每一种元话语手段都多于汉语,说明其作者更注重通过文字与潜在读者进行交流。我们从三个方面简要分析造成差异的原因。

4.1 形合语言与意合语言对论文写作的影响英语和汉语分属两种不同的语言体系,其内部构造特征也就相应区别甚大。就语言组合形式而言,英语属于典型的形合语言。连淑能认为“所谓形合(hypotaxis)指的是句中的词语或分句之间用语言形式手段连接起来,表达语法意义和逻辑关系” [17]。因此,英语注重显性接应(overt cohesion),各种起关联作用的元话语手段在英语行文中起着非常重要的作用,如果缺失就会造成语法结构和意义表达的混乱。

汉语则是语义型语言,重神、重义、重内在关系和隐含关系,属意合语言。所谓“意合”(parataxis)指“不借助语言形式手段而借助词语或句子所含意义的逻辑联系来实现它们之间的连接”,注重行文意义上的连贯(coherence)[18]。汉语的这种内部构造特性决定了其语言表达的形式特点是可以不借助显性语言手段而仅靠语言内在意义获得良好的逻辑性。因此,外显连接手段不是汉语表达逻辑性的必然要求,没有这些语言手段读者仍能很好地理解作者所要表达的思想。

交际元话语各次类在两个语料库中的分布很好地体现了英汉语言的这种差异,反过来,这种语言的内在差异也很好地解释了本研究两个语料库元话语手段频次的显著差异。除内指标记外,各交际次类之间都有显著性差异,这充分说明了英语注重使用外显连接手段连接文本的特色,这也反过来印证了英语形合、汉语意合的特点。

4.2 文化因素对论文写作的影响语言和文化二者之间联系紧密、互相影响、相互作用。萨皮尔-沃尔夫假设认为“在语言、文化和思维之间存在相关性”。语言不仅折射其归属文化的思维模式,反过来这种思维模式也解释这种语言[19]。英语和汉语分属不同文化体系,因此也受不同文化思维影响。英语倾向简洁明了,而汉语则行文委婉含蓄。英语作者会直截了当地表达自己的态度、观点及对事物的评价,体现在本研究中则表现为英语摘要中的态度标记词多达433次,而汉语中仅有188次。英语文化鼓励个人公开表达自己的观点,受此文化传统影响,学术论文作者也倾向于在自己的说理性文章中直接表明自己的态度。而汉语文化则不会直截了当地表达自己的思想,而采用委婉、含蓄、间接的方式,相应地,作者在表达自己的观点时会借助一些更加隐晦的语言形式。

然而,劝说性学术论文要求作者对自己的研究充满信心,并明确自己对研究的看法和观点。因此,我们发现无论是英文摘要还是汉语摘要的作者都使用了较多“增强语标记词”,而且频次之间没有显著差异。这说明中英作者都积极评价自己的研究,肯定自己的研究成果,以寻求读者的赞同和支持。无论是在英语文化还是汉语文化中,作者自信地展现自己的研究成果并寻求读者认同是相通的,这也是劝说性学术论文的共性。

当前,学界普遍认为英语是作者负责(writerresponsible)的文化而汉语则是读者负责(readerresponsible)的文化,即在英语中作者要保证有效交际而汉语中的责任人却是读者[20]。因此,英语作者会尽力使自己的文章条理清晰,而汉语作者可能会更多地依赖读者去揣摩框架结构。这说明英语作者更注重读者立场,而汉语作者则更侧重表达他们的命题意义。

另外,英语文化强调个体,鼓励个体表达自己的观点、态度和评价,但汉语文化更加重视集体主义和集体行为。汉语学术论文通常会要求作者从文章中隐退,不鼓励他们表达自己的个人观点和态度,表现在本研究中则是英语摘要中的互动元话语两倍于汉语摘要,特别是体现个体意志的自称语和介入标记语;汉语库中没有自称语,而英语库中却出现了144例。受不同文化影响,英语作者会清楚地表明自己在文章中的立场,而汉语作者则可能尽量隐藏自己的作者身份,表现在学术语篇中则是英语作者采用的自称语远远多于汉语作者。同样,介入标记在英语语料库中出现了155次,而汉语中却仅25次。中国作者常被要求以“客观”的方式表明自己的观点,因为仍有相当多的中国学者认为硬科学论文应聚焦于过程、方法和研究结果,研究主体无关紧要。这也是造成这两个次类在汉语摘要中严重少用的原因之一。这种语言使用上的差异反映了文化对语言的深刻影响。

4.3 学术写作传统对论文写作的影响大部分中国期刊都会对论文摘要提出具体要求。一些投稿要求不仅会规定摘要字数,还会专门说明摘要中不能出现“自称语”,如第一人称代词及其他如“本人”“本文”或“本研究”之类的表述。他们要求摘要只能是对正文研究内容的简要总结,要拥有与文献同等量的主要信息,应避免出现解释性或评价性词汇,有些甚至会具体规定摘要应包括4个要素:目的、方法、结果和结论。为达到杂志社要求,作者必须在有限的字数内阐述自己研究的最重要内容:重要性、必要性和关键研究结论。这些要求也导致汉语摘要中“自称语”缺失。

由于字数限制和只陈述事实的要求使作者不能在摘要中引用他人的研究作为支撑,或是引导读者阅读其他章节,因此,汉语摘要库中没有出现一例“内指标记”或“理据标记”,而英语中前者也仅有2例(在两万多词的语料库中可以忽略不计),而后者有42例。

作者们致力于发表自己的研究,摘要的重要性不言而喻。Swales指出摘要影响文章是否被接受,因此作者必须使自己的摘要有说服力[21]。为了展示研究的重要性和必要性,作者必然会用一些表示评价的词汇。中国作者不免面临两难境地,一方面要通过使用“态度标记语”和“增强语”来展现自己文章的价值,但另一方面又不得不按学术期刊惯例尽量贬抑自己的个人角色,而模糊限制语正好可以满足他们的这种要求。同时,策略地使用该类元话语也说明他们既要肯定自己的研究又要维护读者的面子。

5 结语本研究在对中英学术论文摘要中的元话语使用进行对比分析后,总结了两种语言中元话语使用的共性和差异,分析了造成差异的原因。由于学术论文摘要的自身特点,中英摘要中都使用了大量元话语,说明不同语言的作者都很重视元话语在谋篇布局和交际互动中的作用,充分利用其为自己的表达服务。虽然中文摘要和英文摘要在元话语使用方面存在很大共性,但是差异性却更为显著,无论是总频次、两大次类在两个语料库中的频次,还是每一次类的语言形式都有显著差异。首先,汉语语言重意合,侧重语言的内在关系和隐含关系。汉语的连贯更多靠语言内在意义,从而造成交际元话语在汉语摘要中的显著少用。其次,英汉文化差异对作者思维造成较大影响,汉语文化鼓励作者隐含地表达自己的观点,对待学术问题要持谦虚谨慎的态度,所以,汉语作者大量使用模糊限制语来表达自己的内敛态度。再次,中国出版传统对文章摘要的一些明确规定不仅限制了摘要的篇幅,也造成自称语在汉语摘要中的缺失。理解中英学术论文中元话语使用的差异及其产生原因,对正确理解和分析不同文化背景的学术语篇、培养学术写作中的跨文化意识、提高中国学术工作者的英语学术论文撰写水平很有意义。

| [1] | 曹凤龙, 王晓红. 中美大学生英语议论文中的元话语比较研究[J]. 外语学刊, 2009, 150 (5) : 97 –100. |

| [2] | Thompson G. Interaction in Academic Writing: Learning to Argue with the Reader[J]. Applied Linguistics, 2001, 22 (1) : 58 –78. DOI:10.1093/applin/22.1.58 |

| [3] | Hyland K. Stance and engagement: a model of interaction in academic discourse[J]. Discourse Studies, 2005 (7) : 173 –192. |

| [4] | 杨信彰. 英语学术语篇中的评论附加语[J]. 外语与外语教学, 2006, 211 (10) : 11 –13. |

| [5] | 鞠玉梅. 英汉学术论文语篇中的元话语研究从亚里士多德修辞学的角度[J]. 外语研究, 2013, 139 (3) : 23 –29. |

| [6] | 阮先玉, 龙仕文. 石油英语学术语篇作者自我身份构建研究[J]. 西南石油大学学报(社会科学版), 2014, 16 (5) : 107 –113. |

| [7] | Hyland K. Persuasion and context: The pragmatics of academic metadiscourse[J]. Journal of Pragmatics, 1998 (30) : 437 –455. |

| [8] | Lautamatti L. Observations on the Development of the Topic in Simplified Discourse[G]// Text Linguistics, Cognitive Learning, and Language Teaching. Turku: University of Turku Publications, 1978:71 104. |

| [9] | Williams J. Style: Ten Lessons in Clarity and Grace[M]. Boston: Scott Foresman, 1981 : 120 . |

| [10] | Crismore A, Markkanen R. Metadiscourse in persuasive writing: A study of texts written by American and finnish university students[J]. Written Communication, 1993 (10) : 39 –71. |

| [11] | Halliday M K. An introduction to functional grammar[M]. Beijing: Foreign Language and Research Press, 2008 : 29 -30. |

| [12] | Hyland K. 元话语[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2008 : 37 . |

| [13] | 梁茂成, 李文中, 许家金. 语料库应用教程[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2010 : 92 . |

| [14] | Ivani R. Writing and identity: The discoursal construction of identity in academic writing[M]. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1997 : 47 . |

| [15] | Hyland K, Tse P. Metadiscourse in academic writing: a reappraisal. Applied Linguistics[J]. 2004, 25(2).156 177. |

| [16] | Markkanen R. Metadiscourse in intercultural communication. In proceedings of the VAKKI-Seminar XI[G]// Erikoiskielet ja kaannosteoria. Vaasa, Finland: University of Vaasa, 1991: 186 194. |

| [17] | 连淑能. 英汉对比研究[M]. 北京: 高等教育出版社, 1993 : 48 . |

| [18] | 潘文国. 汉英语对比纲要[M]. 北京: 北京语言大学出版社, 1997 : 335 . |

| [19] | 胡壮麟. 语言学教程[M]. 北京: 北京大学出版社, 2001 : 228 . |

| [20] | Kaplan R B. Cultural Thought Patterns in Inter-cultural Education[J]. Language Learning, 1966, 16 (1-2) : 11 –25. |

| [21] | Swales J M. Genre Analysis: English in academic and research settings[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2001 : 179 . |

2016, Vol. 18

2016, Vol. 18