量词变异搭配是现代汉语中普遍存在的语言现象。她以其结构的精简、意味的曲包、信息的丰厚、音韵的优美等特点而倍受人们喜爱的同时,也吸引了众多学者对其展开研究。据所查文献来看,学者们主要是从修辞和语法、语义、语用三个平面来围绕量词变异搭配中所蕴含的辞格现象、变异量词的来源、语义特征、语用功能、变异量词与修饰事物之间的关系、量词变异搭配的界定及其动因等方面来展开论述的,如沈小仙[1],许艳平[2],程国珍[3],彭媛[4]。近几年随着认知语言学的蓬勃兴起,从范畴化、意象图示、转喻、隐喻理论来研究量词变异搭配、汉外表量结构中的异常搭配等论著也日益增多,如彭媛[5-6],王文斌[7],刘晨红[8],毛智慧[9]等。

可见,随着语言学理论的兴替,量词变异搭配的研究也随之跟进。从宏观整体来看,量词变异搭配的研究在广度与深度上都取得了长足进展;从微观局部来看,针对量词变异搭配中某一特定言语现象进行由表及里、由浅入深地观察、分析、描写与阐释的文章似乎没有。据此,本文拟以认知语言学理论为主线,从修辞、词汇、语法、语义、语用等维度,对所收集到的现代汉语文学语篇中的常规物量词变异搭配进行观察、描写、阐释,探求其变异的构式,建构出其变异搭配的模式。

1 常规物量词及其变异搭配量词从其限定的对象来看,有物量词和动量词之分;从其使用频率来看,有常规量词和临时量词之分。本文所涉及的是物量词中的常规量词,即现代汉语词典中收录的获得量词“词籍”的一类物量词。这类物量词绝大多数是由名词、动词、形容词转化而来,并保留着其固有的语义特征。这主要体现在三个方面:其一,标明修饰对象的性质、范畴;其二,赋予修饰对象鲜明形体;其三,传达语体、情感色彩。常规物量词一般有符合其自身语义特征的搭配对象,当这种搭配固定化、常态化之后,常规物量词的运用会对其所修饰限定的对象名词起着超前的语义制约功能,即“固定搭配的量词… …在人们头脑中已形成了一种固定的认知模式,这种认知模式有提示所搭配词的语义及语法特性的作用。如果量词的语义极其明确,它对名词的选择和结合是单一的,即使名词不出现也不会引起误解” [1]11。如我们看见常规物量词“滴”、“朵”的瞬间就会联想到与之匹配的“水”、“花”。人类的这种心理完形更强化了常规物量词的语义特征。

从物量词分布的语法位置上看,物量词位于名词之前,构成“定+中”结构,即物量词的语法位置决定了它可以修饰名词,“表量成分本质上也是名词的修饰语” [10],因而其语义也就自然流溢渗透到后面名词的语义上。

常规物量词具备的以上两个特点,即固有的语义特征和特殊的语法位置,给人们的表情达意提供了可能。语用者为了表情达意的需要,在语境的关照下,常常充分利用常规物量词的这两个特点,在审美心理感知的作用下,刻意打破其常规搭配,让常规物量词固有的语义特征流溢渗透到另一语域名词上,从而使名词临时获得该物量词的某种语义特征,实现跨范畴的变异搭配。

何杰将这种常规物量词被临时移用来修饰与其语义特征相背离的名词或名词性成分的现象称为“迁嫁(又称:规约性背离)” [11]。这似乎突破了“一个名词能否与一个量词进行搭配,取决于它们各自的语义特征有无吻合之处”的原则[12]。细究之,我们发现这种变异搭配的自由并非随心所欲,杂乱无章,而是“透过不相一致的表面你会发现这种‘变异’的配搭背后实质上还是以其深层的语义关系作依托的。只不过是通过特定的语境制约影响,或通过一定的修辞手段以及创造语境等手法从而使得这些本来不可以搭配的词获得了搭配的可能” [13]。那么语用者是通过何种构式、运用何种思维方式来实现常规物量词的变异搭配呢?

2 常规物量词变异搭配构式通过分析常规物量词变异搭配的大量语料,我们发现,常规物量词的变异搭配对象与其常规搭配对象之间存在转喻或隐喻的关系。而常规物量词在常规搭配或者变异搭配时,它的主体构式都是“数+量+名”或者“名+数+量”。为便于论述,我们把常规或者变异搭配构式中的名词、名词性成分相应地以“ N1”、“ N2”来代指,物量词则以“ Q”来指代。

2.1 转喻视角下的变异搭配构式转喻是认知语言学的重要概念之一。转喻不仅是一种修辞手段,还是人类的一种重要思维方式。转喻是“根据‘接近’和‘凸显’原则在一个认知框架内用一个方面代替另一个方面。转喻是两个相关认知域(属于同一认知模型)之间的替代关系。例如名人跟其成就、贡献、理论、作品之间会建立起固有的联系” [14]。常规物量词变异搭配同样映现出人类的转喻思维认知方式,这主要表现在语用者在认知的作用下,用与描述对象常规搭配的物量词去修饰和描述对象处在同一认知框架内的、可以取代或象征描述对象的其他事物,从而形成以下四种构式。

2.1.1 “(N1的)Q + N2(N2是N1的音响)”构式因情绪的流动,生命体常发出喜怒哀乐等音响。言语创作者将与生命体常规搭配的物量词(Q)直接和该生命体(N1)所发出的音响(N2)衔接碰撞从而产生变异搭配。

(1)缆车从山下擒下一厢笑,/扔上北洋的峰巅。(丁芒《缆车穿空》)

(2)椰林深深院深深一弯新月,一群欢笑,一坛酒……。(王尔碑《梦苏轼归来》)

分析上例可知,“一厢笑”、“一群欢笑”的“数+量+音响(N2)”的量名搭配是对“数+量+人(N1)”的常规搭配的变异。音响(N2)与人(N1)处于同一认知框架,且在语境的参与下,“一厢游人”和“一群文人”很容易补出。同一框架内视觉“人”的隐省,听觉“笑”的凸显使得句子言简义丰、妙趣横生,从而取得了如临其境,如闻其声的审美效果。

2.1.2 “(N1的)Q+ N2(N2是N1的属性特征)”构式世间万物具有色、香、味等属性特征,而这些表示性状的属性特征往往依附于某种具体的事物。换言之,具体事物与属性特征存在于同一认知框架。一谈及某种具体事物,其属性特征往往也附带被激活。借助语境,物量词跳过与之常规搭配的名词N1,而直接与属于同一认知框架内的N1所具有的属性特征N2组合,从而形成变异搭配。

(3)湖边,掬起一汪清凉,便觉沁人肺腑。(曾建明《工耳海的思绪》)

(4)你总是伫立着像一炬火,/直到飘落最后一瓣冷香。(刘征《秋天的荷花》)

例(3)是“一汪水之清凉”的缩减,例(4))则是“一瓣荷花之冷香”的缩略。由此可知,此类变异搭配是由隐省名词N1而来。

2.1.3 “(N1的)Q + N2(N2是N1的象征意义、文化内涵)”构式在语言之涛涛江流中,某些客体被人为地赋予了特定意义或增添了某种文化元素。这也必然使得某些事物与其蕴含的象征意义或文化内涵互为依存,处于同一认知框架。当创作主体将修饰事物(N1)的量词(Q)直接用于其所指代的象征意义、文化内涵(N2)时,变异表达就产生了。

(5)一盏相思,/山风沉入了化外。/两杯离愁,/江水流出了六合。/趔趄的渔帆无法起身,/摇晃的竹林忘了拔节。(金军《酒家》)

(6)浩浩然一轮中国魂,/年年高悬。(慧玮《中国之月》)

例(5)描绘的是酒家。酒在中国往往与悲欢离合、兴衰荣辱相关联。诸如“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”(王维)“呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。”(李白)“对酒当歌,人生几何?(曹操)”“功名万里外,心事一杯中。”(孟浩然)等诗词随处可见。其中,“心事一杯中”已是量词的变异搭配。例(5)的作者仅仅是挪用酒的惯用量词“盏”、“杯”来修饰与其归属于同一认知框架内的“相思”、“离愁”。例(6)同样运用了“月”的文化底蕴。“月圆人团圆”是中国人的美好祝愿,每逢中秋佳节,分散各地的国人情不自禁地思念故乡、亲友,高空悬挂,光照寰宇的圆月便成了其“千里共婵娟”的精神慰藉。“一轮明月”就是“一轮中国魂”,因为“明月”与“中国魂”在国人眼里属于同一认知框架。

2.1.4 “(N1的)Q+ N2(N2是N1带给认知主体的心理感受)”构式认知主体是情感丰富、文思细腻的万物之灵“人”。当他们和外在的丰富多彩的大千世界进行能量交换、双边互动时,外在的摇曳多姿的花花世界往往会在认知主体内心留下某种丰厚的心理体验。当认知主体以敏锐的眼光,缜密的思维,灵动的心房感受到大自然在内心带来的波动时,便自然地呈现出自己独特的人生体验,表现在文字上就是直接以修饰客观事物(N1)的量词(Q)来修饰其所激发的特定心理感受(N2)。

(7)在范公的书院,我采下一串鲜灵的小红花,也采下一串鲜嫩的感受。(廖华歌《漫步花洲书院》)

(8)你折下一枝灯笼草给我,……我的心都将升腾起一蓬永远不熄的希望的光焰。(廖华歌《那片阳光,那座山》)

通过例(7),我们可清晰地复原出作者在生成该类量词变异搭配时的心理运作过程。徜徉于书院的作者在踏青赏花中摘下“一串鲜灵的小红花”,因而也“采下一串鲜嫩的感受”。例(8)则是作者在接受“你”折下的“一枝灯笼草”时感知到“你”的温柔与体贴、关怀与鼓励,因此内心便升腾出“一蓬希望的光焰”,在文字表达时就隐省了量词的常规搭配名词N1而直接与内心的感受N2链接,变异表达就此诞生。可见,这种心理感受是作者在与外界互动中生发的,属于同一认知框架,变异搭配的生成也就顺理成章了。

2.2 隐喻视角下的变异搭配构式隐喻也是认知语言学的重要概念,是人类的一种重要思维方式。与转喻所不同的是,隐喻是“将始源域的图式结构映射到目标域之上,让我们通过始源域的结构来构建和理解目标域” [15]。常规物量词的变异搭配同样体现出人类的隐喻思维认知模式,这主要表现在语用者在确定描述对象(目标域)后,在认知的作用下,用处在不同认知框架但和描述对象存在相似关系的事物(始源域)的常规搭配物量词去修饰限制描述对象(目标域),从而形成以下四种构式。

2.2.1 “(喻体N1的)Q + N2(本体)”构式在该构式中,N1是喻体,N2是本体。根据喻体N1是否出现,大致概括为两种情形:

A.句中出现比喻,喻体N1明显。

(9)而两只眼睛更使你觉得你从前的印象简直没有道理,那棕黑的两粒,如珠如豆,晶晶闪亮,无一丝阴森、更无一丝怨毒……。(曹文轩《一根燃烧尽了的绳子·乌鸦》)

(10)回头,雪地里立着一株少女,水仙花似的。(邢奎《问路》)

例(9)中本体N2是“眼睛”,喻体N1是“珠、豆”。因此便有了以“珠、豆”的常规搭配物量词“粒”来修饰“眼睛”的妙笔。例(10)中的本体N2是“少女”,喻体N1是“水仙花”,因此便有了“一株少女”的特异表述,在语境的参与下,作者从“少女”的整体形象上作比喻,刻画出了“少女”体态的纤细婀娜。

B.句中蕴涵着比喻,喻体N1隐省。

(11)从窗缝漏进一滴月光,洗亮你的眼睛。(傅天琳《晨》)

(12)他蓦然俯下头去,把自己炙热迫切的唇紧紧压在她那朵笑容上。(琼瑶《昨夜之灯》)

在长期的言语积淀、浸染中,一些比喻因人们的反复使用而固化为原型意象,我们一遇见这些词,便会在审美记忆中激活这些原型意象,作者正是利用这层关系来形成变异搭配。如与人类长期共存的“月光”,其成语“月光如水”、“月华泻地”与词汇“月波”、“月浪”已为大众所接受并广为使用,“一滴月光”的变异搭配便是由前所说的原型意象搭的桥引的线。更妙的是,因有了“一滴月光”的超常搭配,从而触发了动词“漏”和“洗亮”的连用,使得整个句子熠熠生辉,晶莹剔透。同样的,“笑容”与人如影随形,它常令人产生“灿烂如花”的心理幻觉,正如李白所赞美的“美人如花隔云端”、“云想衣裳,花想容”,“一朵花”到“一朵笑容”的“迁嫁”就不显突兀了。

2.2.2 “ N1(本体)+(本体N1的)Q + N2(喻体)”构式在此构式中,N1是本体,N2是喻体。

(13)晨曦早早造访竹林,黄昏则捷足先登来到了杉树间。此时正是白昼。竹叶宛如一丛丛蜻蜓的翅膀,同阳光嬉戏作乐。(川端康成《春天的景色》)

(14)一本《诗经》是从一条河畔写起的水鸟和鸣,荇菜飘浮,好一卷澄澈无渣滓的歌。(张晓风《万物伙伴》)

从语义指向来看,例(13)与例(14)中量词“丛”、“卷”之语义并不是直接指向其所限定的N2(喻体)“翅膀”和“歌”,而是指向其前的N1(本体)“竹叶”、“《诗经》”。即因本体量词Q(“丛”、“卷”)处于喻体N2(“翅膀”、“歌”)之前,由此本体量词Q的语义特征又渗透倾注至喻体N2上,量词Q(“丛”、“卷”)就处于其惯常搭配的本体N1(“竹叶”、“《诗经》”)和喻体N2(“蜻蜓的翅膀”、“歌”)之间。这种量词位置的变换使得“一丛丛蜻蜓的翅膀”和“一卷歌”的变异使用灵动丰盈,合情合理。

2.2.3 “(拟体N1的)Q + N2(本体/本体的领属物)”构式在此构式中,N1是拟体,N2是本体或本体的领属物。根据辞格蕴含的情感褒贬,可细分为两种情况。

A.降格拟物以表达某种特定情感。

(15)这把子后生,成天溜溜达达的也不会看点书什么的。(老舍《二马》)

(16)他有什么了不起?不过就是一个什么“长”加上有几个臭钱,神气什么?他不过就是一匹混蛋罢了。(柯慧《小秉回城》)

例(15)与例(16)是分别将本体“人”降格为拟体“物”、“动物”,再以拟体“物”、“动物”的常规物量词来限定“人”。我们知道,“把”、“匹”常与表“物”、“动物”的名词搭配,如一把雨伞、一匹马,作者借“把”来限定“后生”,通过将之降格为“物体”以传递出对这类“后生”浑浑噩噩、空虚散漫的鄙夷;同理,作者借“匹”来修饰“混蛋”,以传达出对“他”的目空一切、趾高气扬的蔑视与不屑。

B.升格拟人以表达某种特定情感。

(17)耳目所及的分野内看不出一缕炊烟,听不出一句鸡鸣。(郭沫若《楚霸王自杀》)

(18)歌声与乐声戛然停止/慰问团的演员都惊奇地抬起眼睛/天空,小雪一群群翩然而至了。(蔡春《六月雪》)

例(17)是将本体“鸡”升格为拟体“人”,再以拟体“人”的话语的量词“句”和动物“鸡鸣”搭配,烘托出荒凉死寂、了无生机的萧条哀戚氛围。其实,若追根溯源,我们可发现,“句”与“鸡鸣”的搭配也蕴藏沉淀着深厚的语言经验基础,如“茅店村前,皓月坠林鸡唱韵”,“鸡晓唱,雉朝飞”(《笠翁对韵》),透过句子中的动词“唱”,我们知晓原来古人早已将“鸡”升格拟“人”了。同理,例(18)是认知主体在特定的审美情境下,抬望眼,见片片雪花飘然而至,恍若雪花仙子翩然降临人间,便情不自禁将“小雪”“升格拟人”。这样,与拟体的惯用搭配量词“一群群”就顺势与“小雪”迁嫁而成变异搭配。

2.2.4 “(本体N1的)Q + N2(拟体的属性特征)”构式该构式中,N1是本体,N2是拟体的属性特征。

(19)那季盛大的喧哗,/早已一盏盏,/斟给了蓝天和太阳。(廖志理《秋荷》)

(20)金达莱一大片一大片的,鲜红娇艳,一朵花,一朵青春,每朵花都是展开眉眼,用笑脸迎着春天。(杨朔《三千里江山》)

例(19)与(20)是作者在特定语境的审美关照下,先将类属于植物领域的“秋荷”、“金达莱”升格为万物之灵的“人”,再赋予人的属性特征,然后借助文本语境,分别将这些本体N1如“秋荷”、“金达莱”的习惯搭配量词“盏”、“朵”移来修饰“人”所特有的属性特征如“喧哗”和“青春”。

3 常规物量词变异搭配模式可见,常规物量词的变异搭配之言语现象貌似纷繁芜杂,其实暗含内在的秩序,存在着一定的构式。这些构式反映出人类特有的转喻、隐喻认知思维模式。

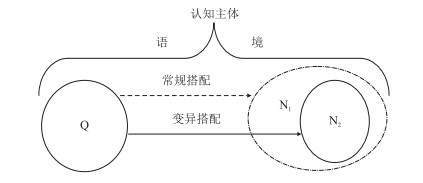

3.1 常规物量词变异搭配的转喻模式转喻思维方式下形成的常规物量词变异搭配是认知主体在审美感官的推动下,巧用借代的修辞手段,凸显出特定语境下感知的外在环境或激活的内在情感与文化底蕴,即以常规物量词Q去修饰与其惯常搭配对象N1存在相关关系的N2,从而形成变异搭配。N2与N1属于同一认知框架,是事物及其音响、属性特征、象征意义和文化内涵,或者是事物给主体带来的心理感受的关系。N1在句中隐省,如图 1所示。

|

| 图1 常规物量词变异搭配转喻模式图 |

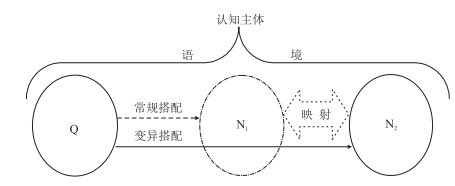

隐喻思维方式下形成的常规物量词变异搭配是认知主体在审美感知的推动及语境的影响下,巧用比喻、拟人等修辞手段,以始源域来映射、构建目标域,即以常规物量词Q去修饰与其惯常搭配对象N1存在相似关系的N2,从而形成变异搭配。值得注意的是,当常规物量词Q修饰与其惯常搭配对象N1存在相似关系的事物的属性特征、附属物(N2)时,既运用了隐喻也运用了转喻的认知思维方式,是在隐喻基础上的再转喻表达。N1在句中要么显现要么隐省,如图 2所示。

|

| 图2 常规物量词变异搭配隐喻模式图 |

综上可知,常规物量词的变异搭配之言语现象主要是由三个方面支撑的:首先,现代汉语词汇系统中存在着为数甚多的物量词,获得“词籍”后的物量词因其特殊的形成方式而保留了固有的语义特征,并在长期的使用中形成了“自动化”的搭配对象;其二,词汇所指概念在语言的长期使用中积淀裹挟了广厚的文化底蕴和原型意象;其三,认知主体在特定的语境下,其审美感知在人类特有的转喻、隐喻思维模式关照中捕捉到世间万象的相关或相似的联系。总之,本文在认知语言学转喻和隐喻两大理论框架内,对所收集的语料从修辞、词汇、语法、语义、语用等维度对汉语常规物量词的变异搭配进行描述,归纳、提炼出其在转喻、隐喻视角下形成的构式和模式,有利于对这类语言现象的认识、应用与进一步研究。

| [1] | 沈小仙.当代诗歌语体中量词的变异搭配现象描述[D].安徽大学, 2001. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10357-2001012761.htm |

| [2] | 许艳平, 冯广艺. 张晓风散文量词的变异运用及其功能[J]. 湖北师范学院学报, 2002 (3) : 51 –53. |

| [3] | 程国珍.现代汉语量词的变异使用现象探析[D].暨南大学, 2004. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10559-2004119229.htm |

| [4] | 彭媛. 量词变异搭配之正名[J]. 西南石油大学学报:社会科学版, 2011 (5) : 91 –95. |

| [5] | 彭媛. 现代汉语量词变异搭配的动因[J]. 西南石油大学学报:社会科学版, 2013 (1) : 96 –101. |

| [6] | 彭媛. 汉语"一量多名"现象的范畴化解析以量词"串"为例[J]. 赣南师范学院学报, 2009 (1) : 71 –74. |

| [7] | 王文斌, 毛智慧. 汉英表量结构中异常搭配的隐喻构建机制[J]. 外国语文, 2009 (3) : 48 –53. |

| [8] | 刘晨红. 临时名量词与名词匹配的认知机制[J]. 宁夏大学学报:人文社会科学版, 2011 (2) : 20 –23. |

| [9] | 毛智慧, 王文斌. 汉英名量异常搭配中隐喻性量词的再范畴化认知分析[J]. 外国语文, 2012 (6) : 61 –64. |

| [10] | 李先银. 汉语个体量词的产生及其原因探讨[J]. 保定师范专科学校学报, 2002 (1) : 64 –67. |

| [11] | 何杰. 现代汉语量词研究[M]. 北京: 民族出版社, 2001 : 118 . |

| [12] | 邵敬敏. 汉语语法的立体硏究[M]. 北京: 商务印书馆, 2000 : 43 . |

| [13] | 沈小仙. 量词与名词的相互制约及其修辞色彩[J]. 毕节师范高等专科学校学报, 2001 (6) : 50 –52. |

| [14] | 陈忠. 认知语言学研究[M]. 山东教育出版社, 2006 : 682 . |

| [15] | 蓝纯. 认知语言学与隐喻研究[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2005 : 112 . |

2015, Vol. 17

2015, Vol. 17