2. 南京大学社会学院,江苏 南京 210093

2. School of Social and Behavioral Sciences, Nanjing University, Nanjing Jiangsu, 210093, China

回顾新中国成立以来的60多年,我们会发现,中国农村社会的教育机会分配经历了巨大的变革,大多数研究者都以1978年为界,认为1949—1978年的前30年里,中国政府实行的是均衡化教育政策,农村子女入学机会不断增加,中国农村教育从极度的不平等状态不断向平等化的状态演变,这一趋势在文革时达到顶点。但在1978年之后得到改变,1978年之后,农村教育不断向着不平等的状态演变[1-3]。尽管随着中国经济的不断发展,教育事业取得了长足的进步,义务教育入学率的性别差距不断缩小,但不可否认的是在高层次教育、特殊教育等方面,女性依然处于不利地位。这一点在农村地区则表现得尤为明显。因此,研究农村教育性别不平等的影响因素便显得尤为重要。本文选取了家庭经济状况、父母受教育水平、兄弟姐妹数量、女性在其兄弟姐妹中的排序等四个农村教育性别不平等的家庭影响因素进行研究,从家庭层面解释农村教育性别不平等产生的原因。

很多研究者曾经关注了教育获得的性别差异问题。对中国教育性别不平等影响因素的研究,基本都集中在城乡、父母的阶级、职业、受教育程度、家庭的户籍制度等方面。吴愈晓[4]的研究显示,城乡、父亲的职业地位指数(ISEI)、父母的受教育水平等均会影响教育获得的性别不平等,即农村户口居民的性别不平等程度高于非农户口居民;父亲的职业地位指数(ISEI)或父母的受教育水平越低,教育获得的性别不平等越严重;叶华、吴晓刚和吴愈晓的研究还显示,兄弟姐妹数量这个因素也会影响教育获得的性别差异,即兄弟姐妹人数越多的群体,教育获得的性别不平等越显著[4-5]。

1 农村教育性别不平等产生原因本研究主要探究农村教育性别不平等的家庭影响因素,因此,下面将主要围绕这一方面进行分析:

第一,贫困与教育的性别选择。贫困问题是当今世界的重要问题,教育的性别选择则是教育选择主体基于性别的考量对教育进行选择的过程。两者看似毫无关联,实则不然。贫困家庭经济的匮乏导致贫困家庭没有能力或很难提供孩子上学的各种费用并且更加倾向于对教育进行性别选择。ZoeOxaal[6]发现,由于女孩上学机会成本高于男孩、女孩上学对家庭的回报率低、青春期女孩就学安全难以保证等因素,贫困家庭往往在教育选择中倾向男孩,女童入学率低下。董强、李小云等这样论述教育性别不平等和贫困之间的关系:“自然资本和物质资本缺乏加剧教育的性别不平等;金融资本的短缺构成教育分配方面的性别不平等;人力资本的不足导致女孩辍学;妇女的教育经历与家庭生计提升有线性关系,即妇女受教育程度如果提高的话,会提高家庭的经济收入。” [7]

第二,父权制文化与教育的性别选择。父权制观念是中国传统长期存在的以男性为社会主要角色的思想观念。我国传统观念形成了“男主外,女主内”的社会性别结构,男性不仅更多地参与到社会事务中,在家庭面临重大决策(如家庭生产、投资决策、资源分配)时,男性也依然起主导与决定性的作用。当然,男性在传统中也要承担更多的生计责任,在农村,如果某家的生活过得很糟糕,大家会认为这家的男人没本事,这一点在农村非常普遍。而女人则只需要照顾好家庭和孩子,其他都可以交给男人去办。吴愈晓在研究中指出,“父权制文化遵循传统的性别角色分工,有直接或间接的性别歧视因素,因此家长愿意将教育资源投入到儿子身上。另外,在父权制文化里成长的女性,在社会化的过程中可能或多或少会参照传统的女性角色定位自己,自愿放弃受教育机会从而更早参与到家庭的经济生活当中。因此父权制观念与教育获得的性别不平等有着密切的关系,父权制观念越严重的历史阶段、地区或群体,教育获得的性别不平等亦更显著” [4]。可见,在传统中国的性别角色分工中,男性占据主体地位,女性则处于从属地位。这种状况在现代中国农村依然普遍存在。在面临对教育的投资决策时,家庭会更多地选择男性,而认为“女子无才便是德”。

教育的性别平等一直以来都是人类平等理念的重要内容,也是教育的基本价值所在,农村教育获得的性别不平等问题由来已久,是我们必须重视的问题。目前已有的研究基本都是对教育性别不平等问题的整体分析,而本研究选取1970年以后出生的人口作为样本,主要通过家庭背景层面分析农村教育性别不平等的影响因素,一定意义上弥补了研究的不足。

2 研究假设农村教育获得的性别差异主要跟家庭经济状况、父母的受教育水平、兄弟姐妹数量等因素相关。为探究各个因素的影响程度,本文提出如下假设:

假设1:家庭的经济状况越好,子女间教育获得的性别不平等越不明显。

众多研究已经表明,家庭的经济状况与子女间教育获得有极为强烈的关系。一般而言,家庭经济状况越好,子女越可能获得更好的教育,教育获得的性别差异也越不明显。而在家庭经济不足以支撑所有子女获得其所需要的教育时,往往会做出教育选择。对于处于传统弱势的女性而言,往往成为牺牲的对象。

假设2:父母受教育水平越高,子女间教育获得的性别不平等越不明显。

一般而言,父母受教育水平越高,对子女教育的重视程度就越高,受到传统性别观念的影响越小,女性会得到较为平等的对待,子女教育获得的性别不平等越不明显。

假设3:家庭的兄弟姐妹数量越多,子女间教育获得的性别不平等越严重。

假设4:女性在兄弟姐妹中的排行越大,子女间教育获得的性别不平等越严重。

上述假设3和假设4相互关联,主要探析一定量的教育资源在家庭中分配时的教育决策。一般而言,兄弟姐妹数量越多的家庭,女性越可能在教育获得中面临不公平的境遇。同时,农村家庭通常会出现“大带小”、“大让小”的分配格局,也就是年龄较大的子女可能被牺牲掉受教育的机会,使年龄较小的子女获得更多的机会,如果排行较大的是女性的话,这种情况表现得则更为普遍。因此,将性别与排序两个因素相结合考虑,即得出假设4。

本研究使用2008年全国综合社会调查(CGSS2008)①的数据,来验证本文的假设。CGSS采用多阶段随机抽样的方式,在全国抽取了6 000人的样本来代表全国总体情况。CGSS2008搜集的数据较为全面,不仅包括了详细的家庭基本信息,还有较为详细的教育信息。本研究根据“农村教育获得的性别不平等”主题的需要,以出生在1970年(含)以后、14岁生活在农村为标准,选择了1 301个案来分析,其中男性543人,女性758人。

①该数据由中国人民大学中国调查与数据中心(NSRC)收集, 参见该中心官方网站http://www.chinagss.org.

根据研究假设,本研究的变量包括受教育年限、性别、家庭地位等级、父母受教育水平、家庭兄弟姐妹数量、子女在其兄弟姐妹中的排序比,具体如下:

受教育年限:受教育年限是本文的因变量,本文将直接采用CGSS2008数据。

性别:本研究探讨了农村教育获得的性别差异,因而将性别作为一个偶变量(男性=1,女性=0)。

家庭地位等级:本研究采用“ 14岁时家庭所处等级”来说明求学阶段家庭的地位等级②。对原家庭等级重新编码,将“顶层”转化为“ 10”,“底层”转化为“ 1”。同时,为了使该变量呈现正态分布,对其进行自然对数化处理[loginc=ln(inc)]。

②因为本文需要使用受访者在求学过程中家庭经济状况的一个测量指标, 而CGSS2008中有询问到受访者14岁时(按照普遍的上学年龄, 此时受访者大致处于初一、初二阶段)家庭处于哪个等级, 尽管家庭地位等级应比家庭经济状况表述内容更为广泛, 但家庭经济状况作为家庭地位等级的一个重要因素, 在某些情况下, 基本两者可以等同。且CGSS2008中没有更合适的测量指标, 于是本文选取了这个测量指标。

父母受教育水平:在CGSS2008中,父母受教育水平是以学历等级来测量的,本文将根据每个等级所平均需要的受教育时间来将其转化为定距变量,即受教育年限。具体而言,小学受教育年限为6年、初中为9年、高中或中专为12年,技校或大专为15年、本科为16年、硕士研究生为19年。同时,以父母的受教育年限进行比较,选择父母之间受教育年限较长的作为父母受教育水平的测量标准。

家庭兄弟姐妹数量:数据中专门统计了被访者的哥哥、姐姐、弟弟、妹妹的数量,本研究将直接计算出家庭中兄弟姐妹的数量。

子女在其兄弟姐妹中的排序比③:本研究将该变量操作化为一个定距变量,即将被访者在所有兄弟姐妹中的排序,与总的兄弟姐妹数量相除,所得出的比率就是排序比(rankr=rank/total)。排序比越小的人,代表其在兄弟姐妹中排行越大。

③为了更便于说明问题,也使行文更加连贯,后文有时也采用“排序比”来指代“子女在其兄弟姐妹中的排序比”。

对家庭中所涉及的各变量与农村教育获得性别差异间的关系,本文将主要采用性别*家庭地位等级、性别*父母受教育水平,性别*兄弟姐妹数量和性别*子女在其兄弟姐妹中的排序比,这四个交互项来测量是否存在性别差异,从而探究农村教育性别不平等的家庭影响因素。

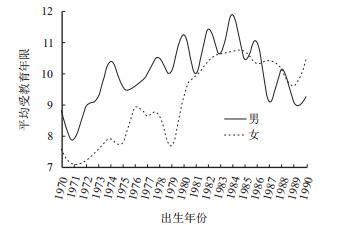

3 数据结果分析从图 1①可以看出,1970年以后出生的农村孩子受教育年限总体呈现先增加(至出生年份为1984年到达最高峰)后降低的趋势。但出生年份在1984年之后,就会发现农村孩子平均受教育年限的性别差异不断缩小,甚至出现偶尔反超的现象。这与我国实行计划生育政策的时间大体一致。我国自20世纪70年代开始实行计划生育,初期提出“一个不少,两个正好,三个多了”和“晚、稀、少”的要求,1980年提出“提倡一对夫妇只生育一个孩子”,此后计划生育“一胎化”政策逐步确立起来。实行计划生育政策后,家庭子女数量相应减少,那么分配到子女的教育资源数量和质量就会相应增多。由于在农村中符合二胎政策的情况较多,农村家庭的子女数量基本维持在2个左右,这时候家庭不会特别地将资源全部集中于男孩身上,这也可以解释为何1984年之后农村孩子平均受教育年限的性别差异不断缩小。

①为了减少图形的剧烈波动,让图形显得更加平滑,本文使用stata软件中的局部平滑技术进行了平滑处理。后面的图形无特别说明均如是处理。

|

| 图1 不同性别受访者的平均受教育年限 |

总体而言,由表 1的模型1可以看出,农村教育获得中男性占有明显优势。由性别的主效应可以发现,在控制家庭地位等级对数、父母受教育年限、兄弟姐妹数量、排序比之后,男性平均要比女性多受0.902年教育(p < 0.001),这与本研究的预期相符合,证明了1970年以后出生的农村孩子中,尽管男女间受教育年限差异在逐渐缩小,但总体上男性还是占有明显的优势,教育获得的性别不平等是显著的。

| 表1 受教育年限与各影响因素的线性回归模型 |

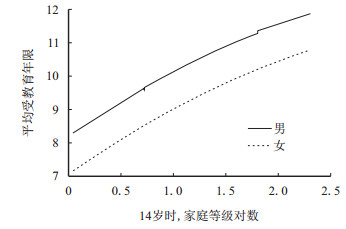

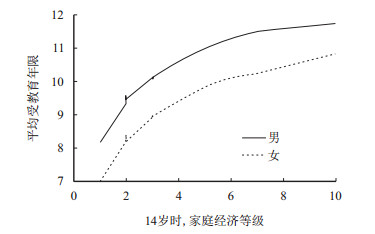

从模型2可以看出,家庭的地位等级对子女的教育获得具有显著影响。具体而言,在控制性别、父母受教育年限、兄弟姐妹数量、排序比之后,家庭的地位等级每增加1子女的受教育年限将增加1.468年(p < 0.001)。且性别的主效应显示出,男性的平均受教育年限要比女性多出0.945年(p < 0.001)。同时,从性别与家庭地位等级对数的交互项可以看出,家庭地位等级的提高有利于子女教育获得的性别平等。但家庭地位等级的增加并不能明显消减教育获得的性别差异(交互项系数为-0.049,不存在显著性)。也就是说,家庭地位等级每增加1%,男女的受教育差异将缩小0.049年。图 2也说明,家庭地位等级的增加,对子女受教育年限性别差异的消减不明显。图 3则说明,在家庭地位等级1到等级2之间,男女之间受教育年限的差异在不断缩小;而在家庭地位等级2到等级8之间,男女之间受教育年限的差异在不断扩大,说明在这个阶段中家庭地位等级的增加,不但没有消减教育获得的性别不平等,反而有所扩展;在家庭地位等级8到等级10之间,男女之间受教育年限的差异又不断缩小。总之,这一结论并不完全符合我们的假设1,亦即农村中,随着家庭地位等级的增加,其子女教育获得的性别不平等呈现出缩小—扩大—缩小的复杂变化。

|

| 图2 家庭地位等级对数与平均受教育年限 |

|

| 图3 家庭地位等级与平均受教育年限 |

从模型3中可以得出,父母的受教育水平对于子女的教育获得具有明显影响。在控制性别、家庭地位等级对数、兄弟姐妹数量、排序比之后,父母的平均受教育年限每增加1年,子女的教育获得将会减少0.001年(p < 0.01,一般而言,随着父母受教育年限的增加,会加强子女的教育获得,得出这个结果可能与本文的计算方法有关,本文取父母受教育年限相对多的一方的受教育年限作为计算标准,可能会忽略另一方的影响,这其中有着复杂的决定机制)。性别的主效应显示出,在控制其余变量后,男性要比女性的教育少0.174年(但并不显著);同时,由性别与父母受教育年限的交互项可以看出,父母受教育水平的提高,对于提高女性的受教育水平具有正面作用。父母的受教育年限每增加1年,子女教育获得的差距将扩大0.16年(p < 0.001)。也就是说,父母的平均受教育年限每增加1年,女性要比男性的教育高0.334(0.174+0.16=0.334)年,且交互项显著,这说明父母受教育年限的增加可以显著增加女性的受教育机会。

模型4主要估计了家庭内兄弟姐妹数量的多少对教育获得性别不平等的影响。从兄弟姐妹数量的主效应显示出,兄弟姐妹数量的增加对受教育年限有显著的削弱作用。具体而言,控制了性别、家庭地位等级对数、父母受教育年限和排序比之后,兄弟姐妹数量每增加1人,子女的受教育年限将减少0.469年(p < 0.001)。而且,性别与兄弟姐妹数量的交互项显示出,兄弟姐妹的数量增加会使得女性在教育获得上处于更加不利的地位(系数为0.054,但不显著)。也就是说,每增加一个子女,女性的受教育年限要比男性少0.772年(0.718+0.054=0.772)。但因性别与兄弟姐妹数量交互项的系数并不显著,所以,兄弟姐妹数量的增加并没有明显加剧女性所处的不利地位。假设3没有被证实,亦即兄弟姐妹数量的增加没有显著影响子女间教育获得的性别不平等。

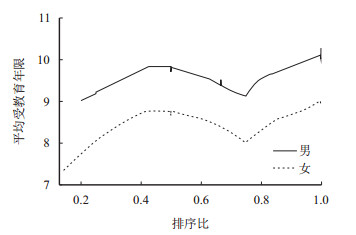

模型5主要是估计了兄弟姐妹的排序比(用受访者在兄弟姐妹中的排序号除以兄弟姐妹总数)与教育获得性别不平等的关系,探究家庭内部子女中的教育分配问题。由模型5的数据显示,在控制其余的变量之后,性别的主效应为0.924(p < 0.05),即男性要比女性多获得0.924年的教育。同时,由性别与排序比的交互项可知,排序比的增加使男性比女性相对有优势。也就是说,排序比每增加1个单位,男性将要比女性多获得0.895年的教育(0.924-0.029=0.895)。但是,这个交互项的系数并不显著,也就是说,排序比的增加并没有明显加剧不同性别间教育获得的不平等性。从图 4可以看出,随着排序比的增加(意味着在家庭内兄弟姐妹中的排行变小),子女的受教育年限呈现出增大—减小—增大的复杂变化。可以简单做一个类比,如果一个家庭中有四个孩子,那么老大和老三相对不受重视,得到的教育机会少一些,而老二和老四相对受重视,得到的教育机会多一些。但女性在其兄弟姐妹中的排序对于教育获得的性别不平等并无显著影响。从而推翻了假设4,也就是说,在家庭内部的教育资源分配上,性别间总体上呈现较为均衡的状态。

|

| 图4 排序比与平均受教育年限(分性别) |

本研究通过以上分析可得出如下结论:

第一,家庭经济地位等级的增加,对于教育获得性别不平等的影响并不呈现直线关系,反而呈现出“缩小—扩大—缩小”的复杂变化。最初家庭地位等级1到等级2之间是逐渐缩小,而家庭地位等级2到等级8之间在逐渐增加,家庭地位等级8到等级10又逐渐缩小。这一有悖于常理的变化趋势,一定程度上是与家庭经济状况的较差—一般—较好相对应。在家庭经济状况较差的时候,子女教育获得的性别差异出现低层次的平等化;而在家庭经济状况一般时,在子女教育获得的抉择上,男性相对具有优势;只有在家庭经济状况较好情况下,能够支付子女的教育支出时,女性的教育需求才能更多得到满足,以致再一次出现不平等的缩小趋势。

第二,父母受教育水平的提高可以显著改善女性的受教育水平。随着父母受教育年限的增加,女性子女在教育获得上具有优势,能够获得相对更多的教育。已有研究显示,在家庭内部资源分配和对女孩的教育投资决策中,母亲(或女性)的影响对女孩受教育的作用更大,妻子在决策中往往更具有主导作用[8-10]。这实际上也在启示我们,家庭中母亲受教育水平的提高对于提高女孩的受教育水平具有重大意义,我们应该重视对家庭中母亲的教育。

第三,兄弟姐妹数量的增加使得子女的受教育年限降低,但并没有显著影响子女间教育获得的性别不平等;排序比的增加(意味着在家庭内兄弟姐妹中的排行变小),子女的受教育年限呈现出增大—减小—增大的复杂变化情况;女性在其兄弟姐妹中的排序对于教育获得的性别不平等并无显著影响,在家庭内部的教育资源分配上,性别间总体上呈现较为均衡的状态,内部分化不明显。

综上所述,农村教育性别不平等的根本原因,乃是农村经济的影响。事实上,正如Zoe Oxal[6]所指出的,贫困问题和性别问题是相互交缠、综合在一起的。在农村地区中,农民的经济收入整体低下,农村贫困问题一直困扰着中国的发展。而且,农村子女的教育获得与家庭经济状况紧密相关。尽管“知识改变命运”已被大众所熟知并接受,农村人也会努力去满足子女教育需求,但经济状况的限制直接制约着家庭的教育抉择。这种贫困与性别问题在现实的农村社会中可以划分为三个层级。

第一,在家庭地位等级最低的家庭中,经济往往不能支撑子女的教育需求,也不能选择性地供给某一个子女,所以反而呈现出教育水平的绝对低化与性别不平等的相对弱化。

第二,一旦家庭经济状况稍微变好,但又不能满足所有子女充分的教育需求时,家庭内部就面临着教育资源的分配问题。这在以父权制为主导的农村社会中,女性面临着显性或者隐形的劣势,使得子女教育获得的性别不平等反而加剧。这种加剧与最低经济状况下的情形不同的是,它呈现出一种整体受教育年限(不论男女)增加,而男女的差距扩大的局面。

第三,在家庭地位等级增加到一定程度,家庭经济能够充分满足所有子女的充分教育需求时,女性的教育需求得到了较大的满足,从而出现教育获得性别不平等消减的局面。这是一种相对高教育水平的性别差异缩小化。因此,从整个经济过程的变迁可以看出,经济的决定性地位不可动摇,而农村的经济水平相对较低是影响教育不平等的重要因素。

总之,农村教育获得的性别不平等主要原因在于家庭经济条件的差异。所以,发展农村教育,实现农村教育获得的性别平等化,核心还是改变农村的整体经济状况,保证家庭有能力充分支持所有子女的教育需求。当然,我们还应重视对于农村家庭中父母特别是对母亲的教育,因为他们对家庭中女孩的受教育决策产生了显著的作用。

| [1] | 李春玲. 社会政治变迁与教育机会不平等家庭背景及制度因素对教育获得的影响(1940-2001)[J]. 中国社会科学, 2003 (3) : 86 –98. |

| [2] | Deng Z, Treiman D J. The impact of the cultural revolution on trends in educational attainment in the People's Republic of China[J]. American Journal of Sociology, 1997, 103 (2) : 391 –428. DOI:10.1086/231212 |

| [3] | 吴愈晓. 中国城乡居民的教育机会不平等及其演变(1978-2008)[J]. 中国社会科学, 2013 (3) : 4 –21. |

| [4] | 吴愈晓. 中国城乡居民教育获得的性别差异研究[J]. 社会, 2012, 32 (4) : 112 –137. |

| [5] | 叶华, 吴晓刚. 生育率下降与中国男女教育的平等化趋势[J]. 社会学研究, 2011 (5) : 153 –177. |

| [6] | Zoe Oxaal.Education and poverty—a gender analysis[M].BRIDGE(development-gender), 1997: 1-23. |

| [7] | 董强, 李小云, 杨洪萍, 等. 农村教育领域的性别不平等与贫困[J]. 社会科学, 2007 (1) : 140 –146. |

| [8] | Zhang Y, Kao G, Hannum E. Do mothers in rural China practice gender equality in educational aspirations for their children[J]. Comparative Education Review, 2007, 51 (2) : 131 –157. DOI:10.1086/512023 |

| [9] | 郑磊, 张鼎权. 中国教育性别差异的经济学研究评述[J]. 妇女研究论丛, 2013 (2) : 112 –119. |

| [10] | 李春玲. 教育地位获得的性别差异家庭背景对男性和女性教育地位获得的影响[J]. 妇女研究论丛, 2009 (1) : 14 –18. |

2015, Vol. 17

2015, Vol. 17