能源消耗产生的CO2排放量不仅是衡量CO2总排放量的重要指标,更是影响当前气候变暖的重要因素。从2014年气候状况分析,中国南方气候变暖,冬季推迟到来的迹象更加明显,这种气候的变化给不少地区带来了经济损失,尤其是对一些与自然条件息息相关的产业发展产生了重要影响。早在2011年中国碳排放量就位居全球之首,这让我们不得不深刻地反思如何才能减少碳排放量。尽管能源消耗带来的碳排放量不是影响全球气候变暖的唯一因素,但却是一个十分重要的因素。因此,对能源消费碳排放问题的探讨是必要的。

1.1 国外研究现状能源消费对碳排放量的影响大致可从能源消费总量和能源消费强度两个角度进行。在能源消费总量方面,Soytas[1]等认为美国的能源消费量与碳排放量二者存在因果关系,Zhang[2]就中国的能源消费量与碳排放量进行分析,同样得出两者之间存在因果关系的结论;Poumanyvong[3]从能源消费强度的角度出发,通过分析得出能源强度的降低有利于碳排放的减少。

城市化水平对碳排放量影响的结论不一。例如,Hammond[4]通过探讨不同区域城市化水平对碳排放量的影响,得出这种影响在区域间存在差异性,但总体上呈现的趋势是城市化会推动碳排放增长;相反,Almulali[5]认为城市化水平越高就越有利于减少碳排放量。

Yu and Choi[6]认为,韩国国民生产总值和能源消费之间关系两者有单向格兰杰因果关系;BowdenNicholas[7]认为,美国居民对可再生能源的消费能带动产出增长,但在工业中这种能源与产出之间却不存在格兰杰关系。

1.2 国内研究现状国内学者研究能源消费对碳排放量影响的问题同样可以从能源消费总量和能源强度两个维度划分。李湘梅[8]认为,中国能源消费总量对碳排放起正向驱动作用,提高能源强度有利于降低碳排放量;中国从整体层面上看,城市化水平对碳排放呈现反向驱动的作用,且碳排放对其响应程度在短期内可达到平稳,故可以作为减排的一项举措;人均GDP与碳排放之间存在一定的因果关系。巴曙松[9]通过对各种能源消费的碳减排成本的差异性分析,得到用新燃料取代原有的燃料对中国来说是实现减排的有效方式。钟鸣长[10]对福建省能源消费、经济增长和碳排放量之间的关系进行分析表明:三者之间表现出长期均衡的协整关系;从短期来看则表现出从经济增长到CO2排放以及从能源消费到CO2排放的格兰杰因果关系;而长期则存在从经济增长和能源消费到CO2排放的格兰杰因果关系。

在国内外学者不断探索的基础上,能源消费碳排放问题研究取得了不少显著成果,但是,在研究区域、研究年限、研究方法上还存在着一些局限性。福建省一直是我国重要的“生态省”,生态环境优劣对福建的经济发展有着重要影响,而碳排放又会直接作用于生态环境。因此,本文选择福建省为例,采用了VAR及脉冲响应函数相结合的方法探讨福建省能源消费碳排放的主要影响因素,并提出针对性的建议。

2 VAR模型基本原理VAR模型,即向量自回归模型,它的中心思想是把研究对象置于一个大的系统之内,而后将系统中的每一个内生变量视为系统中所有内生变量滞后值的函数[8]。

其数学形式可写成:

| $\begin{align} & {{y}_{t}}={{\alpha }_{1}}{{y}_{t-1}}+\cdots +{{\alpha }_{p}}{{y}_{t-p}}+\beta {{x}_{t}}+{{\varepsilon }_{t}} \\ & \left( t=1, 2\ldots T \right) \\ \end{align}$ | (1) |

式(1)代表了p阶滞后的VAR模型,其中,yt代表m维的内生变量向量;xt代表n维的外生变量向量;p指模型的滞后阶数;T指模型的样本个数;而α1,α2,...αp以及β是指待估的系数矩阵;εt是指模型的随机干扰项。

采用VAR模型进行分析有其特有的优点,即它不事先对变量作出区分,不管是内生还是外生的变量都平等地处理,这样可以减少分析上的主观性,所以,运用VAR模型来预测时间序列数据以及研究随机扰动对变量系统的动态冲击问题,具体应用到经济学研究中,可以用来解释各种经济冲击对经济变量形成的影响程度[8]。

因此,本文借用VAR模型及脉冲响应函数的分析方式,探讨福建省能源消费碳排放的相关问题,可以帮助我们分析出各个因素的影响方向及其冲击程度,以便为政府的宏观政策制定提供依据。

3 变量说明与研究步骤 3.1 变量选取由前面的分析可知,多种因素会对能源消费碳排放造成影响,大致可以分为:能源消费本身指标,如能源消费总量和能源消费强度;与经济增长有关的指标,如GDP值、经济结构、工业化水平、对外贸易额等;与人口比例有关的指标,如城镇化水平等;以及与国家宏观经济政策有关的因素。鉴于本文主要进行定量化研究,政策因素暂不做考虑。考虑到数据的可得性、相关性以及平稳性因素,选择1994—2013年期间的福建省能源消费总量(X1)、福建省地区人均GDP数值(X2)、福建省城镇化水平(X3)、福建省能源强度(X4)4个变量作为影响因素,另外选择福建省1994—2013年期间能源消费碳排放量(ECE)为例来分析福建省能源消费碳排放的主要影响因素。

根据研究成果可知,能源消耗总量以及能源强度是影响碳排放的重要因素,而人均GDP数值相比GDP总量更能反映地区经济真正的增长水平,城镇化水平高低会影响能源的消耗,也会影响能源消费碳排放量。

3.2 数据来源及处理以上选取的5个变量具体的数据大多取自《福建省统计年鉴》,少数年份缺失的数据采用数据拟合估计得到。具体来说,福建省能源消费碳排放量(ECE)是采用统计年鉴中公布的折标煤之后的各项一次能源的消费量乘以其碳排放系数(表 1),以及转换系数(约等于3.67)得到的CO2的排放量[11];福建省能源消费总量(X1)数据可以直接从统计年鉴获得;福建省能源强度(X4)是根据单位GDP能耗计算出来的,这也是秉承了“十二五”规划中能源强度的计算方式,即,福建省能源强度=福建省能源消费总量/福建省实际GDP,其中实际GDP由名义GDP消除物价指数得到,本文选用1993年为基年,1994—2013年期间福建各年的名义GDP均折算为以1993年为基期的不变价GDP,即作为实际GDP;福建省地区人均GDP数值(X2)=实际GDP/人口总数,其中各年的人口总数可以由统计年鉴直接获得;福建省城镇化水平(X3)即代表了城市发展程度的量化指标,其一般计算方法为:城镇化水平(X3)=城镇人口/总人口。

| 表1 各能源消费的碳排放系数值平均值 |

根据计量经济学原理,时间序列数据取对数后不会改变其原有的平稳性特征以及变量之间的协整关系,却有利于对数据进行线性处理以及消除部分异方差性。因此,我们对以上数据取对数进行分析。

3.3 模型建立(1)变量平稳性检验

时间序列数据进行计量分析通常要满足平稳性检验,故这里将原始数据进行ADF检验后发现,这些变量均可在二阶差分下实现平稳(表 2),变量ln(ECE)、ln(X1)、ln(X2)、ln(X4)经二阶差分后可以实现在1%的显著性水平下平稳,ln(X3)在5%的显著性水平下平稳,即各个变量满足同阶单整性,所以可以建立VAR模型。

| 表2 变量ln (ECE)、ln (X1)、ln (X2)、ln (X3)、ln (X4)的ADF检验 |

(2)VAR模型稳定性检验

依据以上单位根检验结果,运用这些变量建立VAR模型,根据AIC、SC准则可得出模型的最优滞后阶数为2,可以建立VAR(2)模型。鉴于VAR模型本身需要通过平稳性检验,即满足平稳性之后分析脉冲响应函数才具有意义,因此对以上求出的VAR模型作特征根检验(表 3),,即为VAR模型特征根检验结果。由表 3可知,此VAR模型所有根模的倒数均小于1(位于单位圆内),即模型是平稳的,可以做脉冲响应分析。

| 表3 特征根检验结果 |

(3)变量的协整关系检验及协整方程(长期均衡关系分析)

根据ADF的检验结果可知,本文中所选的各个变量的对数形式均服从二阶单整,且可建立VAR(2)模型,所以,这里可进行协整关系检验。协整检验是指用来检验多个变量之间是否存在长期均衡关系的一种检验方法,它必须是在建立VAR模型基础上进行[8]。按照协整检验的相关理论,多个非平稳的时间序列数据之间可能存在某种关系,当它们组合在一起时呈现的是平稳状态。如果变量通过了协整检验就说明这些变量之间有一定的协整关系,可以建立协整方程来分析变量间的线性相关关系。因为以上建立的是VAR(2)模型,所以这里进行协整关系检验的滞后期间应当设定为[1, 1],如表 4是Johansen协整检验的结果,从表 4中的数据可知,迹检验和最大特征值检验均可体现出在5%的显著性水平下,变量之间存在协整关系。

| 表4 变量ln (ECE)、ln (X1)、ln (X2)、ln (X3)、ln (X4)的协整检验结果(迹检验) |

由于一般采用似然比检验的结果,所以由表 4数据可知至少存在一个协整关系。根据结果可得到协整方程:

| $\begin{align} & \ln \left( ECE \right)=3.838706\ln \left( {{X}_{1}} \right)-2.597731\ln \left( {{X}_{2}} \right)- \\ & 1.478099\ln \left( {{X}_{3}} \right)-2.939990\ln \left( {{X}_{4}} \right)+26.82304 \\ \end{align}$ | (2) |

由式(2)可知:从长期来看,能源消费总量与能源碳排放量成正向关系,而人均GDP、城镇化以及能源强度与能源碳排放量成反向关系;能源消费总量每增加1%,会引起碳排放量增加3.838 706%,这与福建省在过去长时间把煤炭作为主要能源来消费密不可分;人均GDP的增长反而会减少碳排放量,这可以理解成是因为随着生活水平的好转,人们越来越注重生活质量的提高,进而使用更多的低碳能源、低碳产品;城镇化水平与能源消费碳排放量表现为负向相关,即城镇化水平每提高1%,会导致碳排放量降低1.478 099%,这可以解释为当农村人口转为城市人口时,相应地使用能源的方式、种类也会有所变化,例如电比煤更有利于减排,再加上经济发展同时也促使我们提高生态保护的意识,长期来看有利于减少碳排放;另外,从长期来看,福建省能源强度与能源碳排放量表现为负相关,当其增加1%时,会使得碳排放量减少2.939 990%,这一点与现阶段我国大力推进“使用低碳能源、发展低碳经济”密切相关,随着新型能源的开发使用,可以替代原有的高碳排放能源,这样即使单位GDP的能耗增加了,也可以促进减排。

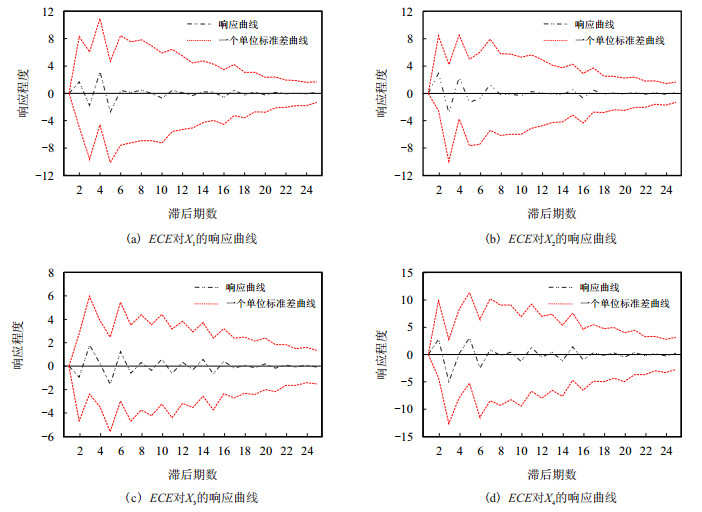

4 脉冲响应函数结果分析(短期动态波动分析)在前面的VAR模型稳定性检验中已经证明所有的特征根的模的倒数均小于1,因此,本处的脉冲响应函数结果是有效的。脉冲响应函数可以用于分析短期内各相关变量给碳排放量或其他变量当前值和未来值所带来的动态影响。图 1是根据VAR模型分析作出的脉冲响应函数曲线,其中横坐标数值表示冲击作用的滞后期数,而纵坐标数值表示某个变量对另一变量的响应程度,图中的实线即代表了脉冲响应函数曲线,虚线则代表正负两个标准差的偏离带,所示结果是在滞后期间为0~25。

|

| 图1 福建省碳排放量对各影响因子冲击的响应路径 |

如图 1(a)所示,福建省碳排放量对福建能源消费总量的响应从第2期开始体现,并且碳排放量有小幅度的增加后回落,在第4期达到最大值0.0310 720后又下降至0以下,在第6期后有小幅度的连续波动,即碳排放的响应期较长且在短期内较为不稳定,但总体上随着时间拉长逐渐趋于平稳。这样的结果说明,如果要从控制能源消费总量上来减少碳排放量,就需要经历一段很长的时间才能实现,这跟我国长期以来依靠高能源消费实现经济快速增长有很大关系。另外,碳排放量的不稳定波动是因为它的变化受福建省本身的经济发展状况,如产业结构情况、地区生产总值状况甚至自然条件等诸多因素影响,而不仅仅是这里分析的几项。

如图 1(b)所示,福建省碳排放量对省人均GDP的响应于第2期明显提高并达到最大值0.029 484之后回落至零,以后逐步呈现先下降后上升的波动趋势,从第8~10期维持较低的负效应,从第11期往后又出现小幅度的波动,但总体上以低负效应为主。从时间上看整体响应时期较长,短期内较不稳定。这个结果与经济发展水平提高后人们消费观念改变有很大的关系。

如图 1(c)所示,福建省碳排放量对福建省城镇化水平的响应一开始并不怎么明显,在第2期时还给了一个负向的冲击,碳排放量下降至0以下达-0.009 362,之后又回升至0,在第2期后开始呈现先升后降的连续波动状态,响应期长且不稳定。如图 1(d)所示,福建省碳排放量对福建能源消费强度的响应路径也是呈现出从逐步上升后下降再上升的连续波动状态,响应期数长而不稳定。

这个响应路径与先前ln(ECE)对ln(X1)的响应路径有点类似,只是这里对能源强度的响应在第4期后是呈先上升后下降的趋势,且波动程度更加明显。这个结果与能源强度本身计算的复杂和牵涉的问题有关,它在计算上涉及能源消耗总量及经济发展问题。另外,随着经济发展,人民生活水平的提高,新型低碳能源的使用在改变能源消费结构时,这个指标说明的问题也可能发生变化。因此,这里体现出了碳排放对其的响应期较长且波动较明显。

5 方差分解结果分析前面是关于脉冲响应函数结果的分析,在此基础上可以作进一步的研究,即通过方差分解结果可得到各影响因素结构冲击对碳排放量变化的贡献率。方差分解分析法通常是指按成因将系统中每个内生变量的波动分解为与各方程信息相关联的组成部分,进而了解各个信息相对于模型内生变量的重要性[8]。

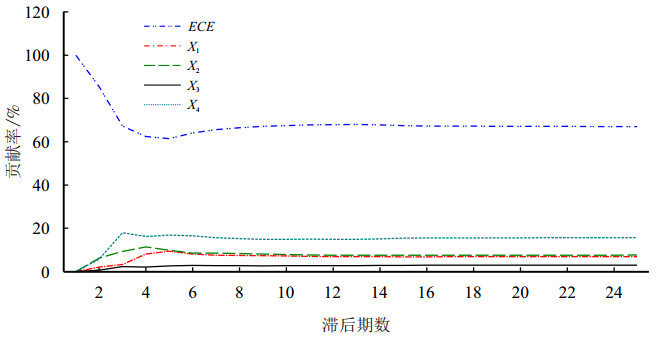

如图 2所示,从福建省碳排放的方差分解结果可以看出,碳排放量对其自身的贡献率总体上呈递减后趋于平稳状态,即在第6期后保持在67%左右波动。而能源消费总量呈小幅上升后稳定在第5期,之后小幅下降稳定于6.8%左右。城市化水平也是呈小幅上升后稳定在第4期2.6%左右,之后又稍微上升,最终稳定在2.8%左右;人均GDP和能源强度的结构冲击对碳排放的贡献度均经历一段时间的持续上升后,分别保持在7.51%和15.5%左右水平。

|

| 图2 方差分解结果 |

对比以上方差分解的结果可知,在分析的几个变量中,能源消费总量、人均GDP和能源强度的结构冲击对碳排放的贡献度较大。根据协整检验结果可知,能源消费总量对碳排放是正向效应;而人均GDP、城镇化以及能源强度与碳排放呈现负相关关系,所以,控制好能源消费总量对改善碳排放量有很大作用;发展环境友好型经济,提高人均GDP水平有利于减排;开发新型低碳能源,取代旧能源,可以在能源强度处于较高水平阶段时一定程度上达到减排目的,并且这个作用表现为最好,可见大力提倡使用新能源的重要性。另外,城镇化水平的贡献率虽然较低,但方差分解结果也体现出城镇化水平的提高带来了一些正外部性,如绿色消费观念的形成有利于减少碳排放量。

6 结论与政策建议结合以上分析结果,可以得到关于福建省能源消费碳排放量影响因素实证分析后的几点结论:

(1)福建省能源消费总量对本省碳排放量具有正向作用且贡献度较大,另外,短期内碳排放量对能6结论与政策建议结合以上分析结果,可以得到关于福建省能源消费碳排放量影响因素实证分析后的几点结论:(1)福建省能源消费总量对本省碳排放量具有正向作用且贡献度较大,另外,短期内碳排放量对能源消费总量的响应表现为波动不稳定且持续较久。

(2)福建省能源强度对本省碳排放的贡献度是最大的,而且碳排放量对能源强度的响应也表现为波动明显。

(3)福建省人均GDP与碳排放之间呈负相关关系,影响程度为-2.597 731,碳排放对其响应可以在较短时期内达到平稳,但其结构冲击对碳排放的贡献较小。

(4)福建省城镇化水平与本省碳排放也是呈负向关系,影响程度为-1.478 099,碳排放对其响应时期较长且成波动性。但其结构冲击对碳排放的贡献度较小。

福建省要实现减排的目标,首先需要从总量上控制能源消费,科学地分配能源消费指标;其次,转变区域经济发展方式,鼓励节能环保型产业发展,提高人民收入水平以带动消费低碳型能源;再者,加强城镇化建设,并鼓励低碳城市发展,开发城市绿色产业链,尽量做到生态型城镇化;最后,在发挥市场决定性作用观念的指导下,创新能源生产和能源使用方式,逐步利用可再生能源取代原有能源等。总之,福建省是中国海峡西岸经济区的重要阵地,更是中国重要的一个“生态省”,发展好福建的低能耗、无污染及节能绿色环保产业,有效降低能源消费碳排放量是十分必要的。

| [1] | Soytas U, Sari R, Ewing B T. Energy consumption, income, and carton emissions in the United States[J]. Ecological Economics, 2007, 62 (3-4) : 482 . DOI:10.1016/j.ecolecon.2006.07.009 |

| [2] | Zhang X P, Cheng X M. Energy consumption, carton emissions, and economic growth in china[J]. Ecological Economics, 2009, 68 (10) : 2700 . |

| [3] | Hammond G P, Norman J B. Decomposition analysis of energy-related carton emissions from UK[J]. Manufacturing Energy, 2012, 41 (1) : 220 . |

| [4] | Poumanyvong P, Kaneko S. Does urbanization lead to less energy use and lower CO2 emissions? a cross-country analysis[J]. Ecological Economics, 2010, 70 (2) : 430 . |

| [5] | Almulali U, Binti Che Sab C N, Fereidouni H G. Exploring the bi-directional long run relationship between urbanization, energy consumption, and carbon dioxide emission[J]. Energy, 2012, 46 (1) : 156 . DOI:10.1016/j.energy.2012.08.043 |

| [6] | Yu E S H, Choi J Y. The causal relationship between electricity and GNP: an international comparison[J]. Journal of Energy and Development, 1985 (2) : 249 . |

| [7] | Bowden Nicholas, Payne J E. The causal relationship between U.S.energy consumption and real output: a disaggregated analysis[J]. Journal of Policy Modeling, 2009, 31 (2) : 180 . DOI:10.1016/j.jpolmod.2008.09.001 |

| [8] | 李湘梅, 姚智爽. 基于VAR模型的中国能源消费碳排放影响因素分析[J]. 生态经济, 2014, 30 (1) : 39 . |

| [9] | 巴曙松, 吴大义. 能源消费、二氧化碳排放与经济增长基于二氧化碳减排成本视角的实证分析[J]. 经济与管理研究, 2010 (6) : 5 . |

| [10] | 钟鸣长. 能源消费、经济增长与碳排放关系研究以福建省为例[J]. 哈尔滨商业大学学报:社会科学版, 2012 (3) : 51 . |

| [11] | 蒋金荷. 中国碳排放量测算及影响因素分析[J]. 资源科学, 2011, 33 (4) : 597 . |

2015, Vol. 17

2015, Vol. 17