目前,世界范围内正在进行一场规模浩大的经济发展模式转变和产业结构升级,其核心就是发展低碳经济,节能减排、走低碳经济之路已经成为世界上众多国家的首要选择[1]。低碳经济的概念最早在英国于2003年提出,主要是在发展经济的同时,减少自然资源的消耗和环境污染[2]。我国政府历来十分重视环境问题和发展低碳经济,2007年6月,中国正式发布了《中国应对气候变化国家方案》,同年9月8日中国国家最高领导人在亚太经合组织(APEC)第15次领导人会议上,明确主张发展低碳经济。发展低碳经济的内涵十分丰富,包括可再生能源和新能源的开发、节能减排、生物固碳等多方面,本文所关注的CO2驱油与埋存的关键技术就是在采油过程中通过注入CO2驱油,提高采收率,实现CO2在地下的安全埋存,达到减排目的。

1 CO2驱油与埋存对低碳经济的意义CO2驱油与埋存目前是众多研究者关注的热点之一,主要有以下因素:

从利用CO2驱油角度看,张书文[3]对中国能源结构进行了预测,今后20年甚至30年,石油和天然气仍将是我国能源结构中的重要组成部分,两者之和占到1/3左右(表 1)。目前我国原油对外依存度已经超过60%,国家能源安全形势十分严峻。注汽提高原油采收率是三次采油的三大技术之一[4],在提高原油产量方面发挥着十分重要的作用,而CO2又是一种十分有效的驱油剂,已经在驱油提高采收率研究中显示出很好的效果。

| 表1 中国能源结构预测[3] |

从环保角度来看,CO2作为温室气体的主要组成部分,是全球气候变暖的主要因素,因此CO2的减排问题受到世界众多环保人士的关注。我国现在的CO2排放量增速为全球第一,达到4%。美国能源情报署预测,中国CO2排放量到2025年将达到世界的21%[5]。国家层面,我国政府对节能减排和发展低碳经济也十分重视,2002年8月我国以发展中国家身份郑重承诺核准《京都议定书》,2005年2月16日《京都议定书》生效,这对实现低碳经济的发展目标具有十分重要的现实意义,历届政府也在发展经济的同时,将CO2的减排列入国民经济和社会发展的中长期计划,而且用法律文件来约束这一计划的实施。

因此开展CO2驱油与埋存研究,对于提高原油采收率,保证国家能源安全、节能减排,适应国家经济社会的发展,顺利实现低碳经济的发展目标具有十分重要的现实意义。

2 CO2驱油与埋存的研究现状全球范围内利用CO2驱油提高采收率技术的发展历史已超过30年[6]128,近几年由于对节能减排的关注,CO2的埋存工作也日益受到研究者的重视。由于在利用CO2驱油的同时,还可以实现CO2的有效埋存,达到油气增产和CO2排放量减少的双重目标,因此已有越来越多的研究者从事CO2驱油与埋存的研究工作。

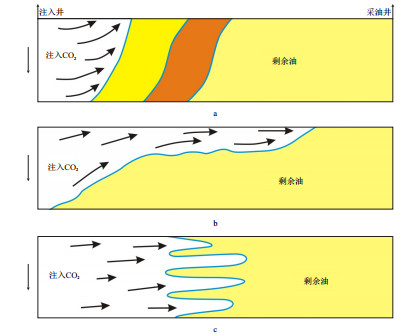

2.1 CO2驱油研究现状美国和欧洲一些国家利用CO2驱油提高原油采收率技术的研究和应用比较早(图 1),目前技术和方法比较成熟,也取得了很好的经济效益。美国得克萨斯州SACROC区块由美国雪佛龙公司经营的Chevron项目是世界上最大的CO2混相驱项目,包括两个区块,分别是4PA区块和17PA区块,从1981年开始实施,到1988年原油采收率大幅度提高,前者增加9%,后者增加5%[6]183-193。

|

| 图1 CO2提高采收率机理[10] |

Meshal Algharaib[7]对中东地区利用CO2驱油提高采收率的应用潜力进行了分析,结果表明CO2在提高采收率的同时,还可以大量在储层内埋存。

Maryam Khosravi[8]等对通过在基质和裂缝中注入CO2来挖潜剩余油进行了观察研究,结果表明该方法提高采收率效果显著。

Ebrahim Fathi[9]对注CO2来提高页岩气采收率过程中多组分气的运移和吸附作用的影响进行了研究,该研究对CO2注入提高页岩气采收率过程设计提供了十分重要的参考。

国内,Lu Lianhai[11]等对江苏油田复杂小断块砂岩进行了水驱后CO2混相驱油试验。

吕玉民[12]等对提高煤层气采收率的CO2埋存技术进行了分析,研究指出,中国煤层埋存CO2以提高煤层气采收率的潜力巨大,但相关理论研究和关联技术还相当滞后,有待进一步发展。

徐阳等[13]对CO2驱过程中不同相态流态对采收率的影响进行了分析,结果表明,不同混相条件原油采收率不同,混相压力条件下采出效果最佳;以雷诺数作为划分流态的标准,实验条件下,采收率随驱替速度的增加呈现先增后减的变化,存在提高采收率的最佳流速。

王欢[14]等对新疆油田CO2驱油提高采收率与地质埋存潜力进行了评价,结果显示,水驱后转CO2气驱比连续水驱原油采收率有较大幅度的提高,并且CO2混相驱比非混相驱的采收率和地质埋存潜力大,CO2驱油在新疆油田具有较好的应用前景。

目前,国内CO2驱油提高采收率研究在吉林油田开展得较为成熟[15]。

我国于2011年在国家科技重大专项“大型油气田及煤层气开发”中设立了“ CO2驱油与埋存关键技术”(2011ZX05016—006)的项目以及配套的示范工程,分别由中国石油勘探开发研究院和中国石油吉林油田分公司牵头组织,联合国内众多高校和研究机构共同攻关,目前在CO2驱油提高原油采收率、CO2埋存产业规划等方面已取得了诸多研究进展。

2.2 CO2埋存研究现状国外在CO2埋存研究方面开展的工作较多,特别是在近期发展十分迅速。

挪威的Sleipner气田的Sleipner Utatoil咸水层CO2埋存工程是世界上第一个出于气候保护考虑的具有商业规模的项目。该项目自1996年开始实施,截至目前,还未发现有存储的CO2泄漏,这为CO2的地质存储及其监测提供了宝贵的经验[6]171-175。

Benjamin.M.Tutolo等[16]对CO2埋存条件下白云岩的渗透率变化特征进行了试验观察分析。

Niko Kampman等[17]对CO2在沉积盆地中埋存而引起的流体运动规律以及CO2参与的水岩反应等问题进行了分析。

Runar Nygaard[18]等对瓦坝湖地区CO2埋存项目中CO2动态注入井筒泄漏的可能性进行了分析,数值模拟结果显示,温度的降低可以导致井筒附近的压力降低,增大CO2泄漏的危险性。

J·D·O·Williams[19]等对英国南部北海本特阶砂岩含水盐层压力对地层CO2埋藏能力的影响进行了详细分析。

Francesca·E·Watson[20]等利用动态三维模型对英国北海CO2埋存盐地层进行了详细研究,研究中对压力和CO2在地层中的运动规律进行了预测。

国内的CO2埋存工作研究起源于20世纪90年代,近20年来也取得了很大进步。

王涛[21]等对盐水层CO2埋存潜力及影响因素进行了分析,研究中对盐水层CO2埋存机理进行研究分类,得到盐水层CO2埋存量计算公式,并通过数值模拟的方法对影响盐水层CO2埋存的地层及流体因素进行了综合分析,对各影响因素进行了系统评价。

金超等[22]对松辽盆地南部保康体系上白垩统CO2埋存条件与潜力进行了分析,结果表明,研究区青山口组嫩江组是CO2地下埋存的良好储盖组合,同时计算研究区CO2埋存量为7.43×109t,大约相当于2002年中国CO2排放量的2倍,2009年中国的全年排放量。

李琴[23]等对深部岩水层CO2埋藏量计算方法进行了研究和评价,提出了适用中国深部盐水层条件的CO2容量计算方法。

总之,国内外的CO2埋存研究目前还处于探索阶段。

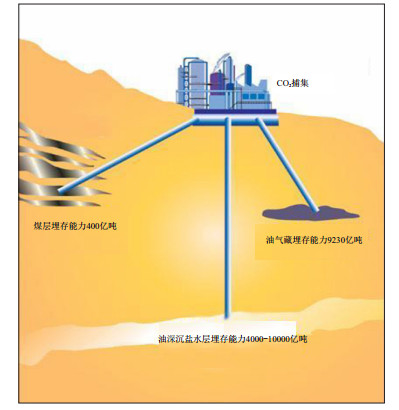

3 CO2驱油与埋存是发展低碳经济的要求和有效途径 3.1 CO2驱油与埋存是发展低碳经济的要求经济的高速发展需要消耗大量的能源,同时必然产生CO2等温室气体。要实现低碳经济的目标,不是减缓或不发展经济,更不是要人类社会放弃现代化的生产工具和现代文明,回到刀耕火种、茹毛饮血的原始社会,经济发展和环境保护在本质上并不矛盾。一方面,经济不断快速地发展,为环境保护提供了足够的资金支持,经济实力不断增强,可以为环境保护工作提供必要的资金支持,同时良好的生态环境又为经济的健康发展提供了健康的外部环境,这两者之间相辅相成。那么,怎样在发展经济的同时尽量减少对环境的破坏和影响?减少CO2的排放量是关键。在实践中,可以将电厂、水泥厂等产生的大量CO2等温室气体注入到废弃的油气田、煤层和地下盐水层等介质当中去。如果条件适合的话,利用CO2驱油,还可以提高油气采收率,为解决目前国家的能源危机贡献力量,保证国家经济发展过程中的能源安全。

3.2 CO2驱油与埋存是发展低碳经济的有效途径从CO2驱油角度看,2004年在世界范围内有79个CO2驱油提高采收率(CO2 -EOR)项目(表 2),2004年累计日增油约230 000 bbl/d(1bbl/d=0.16m3/d),占世界原油产量的0.3%[10];从产量增加量来看,CO2驱油提高采收率项目增产效果明显,具有较好的经济效益;从CO2埋存角度看,枯竭油气藏和深部盐水层的CO2埋存潜力巨大,为最主要的CO2埋存介质之一。总体上,废弃油气藏等介质CO2埋存量巨大,可以作为CO2减排的重要途径之一。而且,与一般的埋存不同,在利用CO2驱油提高采收率过程进行CO2的安全埋存,在很大程度上降低了CO2埋存的成本,经济优势明显。随着研究的不断深入,CO2在地下的安全埋存、CO2输送过程中的腐蚀等问题都将逐渐得到解决。

| 表2 2004年世界CO2-EOR项目数量及增产效果[10] |

目前国家根据发展低碳经济的要求,对CO2驱油与埋存研究也逐步加大了投入,国家973、863和国家重大专项中都设立了CO2驱油与埋存的相关研究内容,从理论和关键技术方法等多方面开展研究,目前该项研究总体上处于室内实验研究与矿场大规模试验的过渡阶段,发展前景良好,经济效益和社会效益日益凸显。

4 机遇与挑战并存虽然CO2驱油与埋存在世界范围内已经发展了几十年,也取得了较好的经济效益和社会效益。同时人类社会对于低碳经济的渴求也为CO2驱油与埋存技术和产业的发展提供了一个绝好的发展机遇,但是目前该项研究工作还存在以下诸多挑战和问题:

(1)CO2驱油提高采收率研究中还存在部分技术问题未解决,需要加强攻关,不断提高驱油效率。

(2)CO2埋存介质的选择(图 2)。CO2埋存介质多种多样,包括岩水层、油层、海洋等多种。

|

| 图2 CO2捕集成本为20美元/吨时不同介质储存潜力的比较[15] |

P.N.K.De Silva等[24]通过对原地煤的属性进行实验和模拟研究,揭示煤层作为CO2埋存介质的重要性。

Juan Alcalde[25]等综合地震、钻井和区域地质等多种资料对西班牙Hontomín地区裂缝型碳酸盐岩储层CO2埋存区域进行了三维地质特征表征。

Yee Soong等[26]对盐地层中CO2埋存产生的烟道气污染影响进行了研究,研究认为盐地层估计是潜力最大的CO2埋存介质。

Ali Abedini等[27]对循环注入CO2提高石油采收率过程中CO2的埋存潜力进行了研究。

结果表明,CO2的埋存量与压力关系密切相关,同时轻质组分的含量是CO2驱油效果的主要影响因素。

(3)CO2注入对地层的伤害和集输过程中对管线的腐蚀。CO2注入地层中会产生碳酸等物质,可对地层造成伤害;集输过程中会对集输管线造成腐蚀,加速管线的损坏,提高成本,降低生产安全性。

(4)CO2驱油与埋存的气源问题。一般油田多远离城市,而电厂等CO2高排放量的单位都靠近大城市,远距离产生的高额集输成本也限制了CO2驱油与埋存技术的发展。

(5)CO2驱油与埋存还存在经济有效性问题。对于一些油田而言,虽然目前在技术上是可行的,但是实践中还无法执行,这主要因为利用CO2驱油受气源和CO2气体自身属性的限制,成本太高,经济评价难以通过,无法开展工作。

(6)CO2驱油与埋存产业尚未形成,还没有区域或国家层面的战略规划。CO2驱油与埋存能否顺利实施最关键的是经济问题。在国家层面,还未出台优惠政策,降低成本;不同产业之间,例如化工、电力、油气等多行业之间还不能实现国家层面的总体规划和相互协调发展,这就导致不同产业之间很难实现资源的优化配置,无疑也增加了CO2驱油与埋存的经济成本。

困难和机会永远并存,如何更快、更好地发展CO2驱油与埋存技术,使其形成产业规模,在低碳经济建设中发挥更大作用,将是相关领域研究者应该关注的重要问题。

5 通过CO2驱油与埋存实现低碳经济发展目标要通过CO2驱油与埋存研究实现低碳经济的发展目标,必须要做好以下几个方面的工作:

(1)国家层面,应该尽快根据各相关行业的发展需求和现状,制定相互协调的政策法规,给予CO2埋存一定的产业优惠政策,降低CO2埋存产业的成本。同时在产业规划方面进行协调,比如在火电厂设计之初,应该尽可能考虑生产后排放的CO2等气体的埋存问题,兼顾到废弃煤层或油气田的位置。

(2)加大国家政策性投入力度,支持CO2驱油与埋存产业的发展。受目前技术条件的限制和传统产业结构等条件的制约,CO2驱油与埋存还没有形成规模化应用,特别是在我国,该项技术还处在矿场试验阶段,为此,国家应该加大投入,促进该项技术的发展进步。目前国家已经设立了与CO2减排有关的973、863和重大专项等重大研究项目,一些相关研究正在逐步开展。

(3)对于相关的行业和企业,应该集中科研人员解决CO2捕集、埋存方面诸如腐蚀等关键性问题,尽可能降低成本,使CO2的回收利用和埋存产业迅速成长起来。目前,由中国石油勘探开发研究院牵头的国家重大专项“大型油气田及煤层气开发”、“十二五”项目“ CO2驱油与埋存关键技术”已经立项,相信通过“十二五”的攻关,在CO2驱油与埋存关键技术方面一定能够取得重大突破。

(4)开展广泛的国际合作,吸收和借鉴国外先进技术和经验,促进我国CO2驱油与埋存技术和产业发展。英国是世界上低碳经济发展最早且比较成功的一个国家,其发展低碳经济的经验包括: a.政府重视,不断完善低碳转型政策与配套措施,助推低碳经济发展;b.加大投入力度,大力促进商用技术研发推广,攻克低碳产业的技术难题;c.“政府投资,企业运作”成为推动低碳经济的有效模式;d.应用市场机制与经济杠杆,促使企业实现节能减排;e.运用多种手段引导人们向低碳生活方式转变,实现低碳消费[28]。我国应该寻求广泛的国际合作,互通有无,在引进的基础上不断创新,提高在CO2驱油与埋存产业方面的不断突破[29]。

CO2驱油与埋存是实现低碳经济的要求和有效途径,对低碳经济的实现意义重大。CO2驱油与埋存技术在低碳经济的发展过程中机遇与挑战并存,国家应该加大投入,出台相应的优惠政策,降低成本,制定和协调相关的行业发展规划,促进产业结构调整,扩大宣传力度,提高公众认知度,使该项研究尽快形成产业规模,才能真正实现绿色经济的和谐、健康发展。

6 认识和结论(1)CO2驱油与埋存关键技术就是在采油过程中通过注入CO2驱油,提高采收率,同时实现CO2在地下的安全埋存,达到减排目的。

(2)国外利用CO2驱油提高原油采收率技术在美国和欧洲一些国家研究和应用得比较早,目前技术和方法比较成熟,也取得了很好的经济效益。目前国内的CO2驱油提高采收率研究在吉林油田开展得最好,已进入矿场试验阶段,取得了很好的经济效益。总体上看,国内外的CO2埋存工作均处于探索阶段,除了美国以外,在英国的北海油田也开展了一些工作。CO2驱油与埋存既是发展低碳经济的实际要求,也是发展低碳经济的有效途径。

(3)CO2驱油与埋存研究目前还存在着诸多技术难题,没有形成产业。这就需要在国家层面,尽快根据各相关行业的发展需求和现状,制定相互协调的政策法规,给予CO2埋存一定的产业优惠政策,降低CO2埋存产业的成本。加强相关行业之间的协调,扩大宣传力度,提高公众的认知度。同时加强国际合作,吸收和借鉴国外先进的技术和经验。

开展CO2驱油与埋存研究,在提高石油采收率,保证国家能源安全的同时,利用CO2气体的地下埋存,能够达到节能减排的目的,对于发展低碳经济具有十分重要的意义。

| [1] | 严绪朝. 走中国式低碳发展之路[J]. 中国石油企业, 2010 (3) : 53 –54. |

| [2] | 杨芳. 中国低碳经济发展:技术进步与政策选择[J]. 福建论坛:人文社会科学版, 2010 (2) : 73 –77. |

| [3] | 张书文.低碳经济对石油企业的机遇与挑战对石油石化企业低碳发展的思考[C]//王震.低碳经济与能源企业发展第四届中国能源战略国际会议文集.北京:石油工业出版社, 2010: 16-21. |

| [4] | 邓波, 李鸿, 曹建, 等. 注CO2驱油藏先导性筛选评价方法[J]. 西南石油大学学报:自然科学版, 2009, 31 (2) : 105 –108. |

| [5] | Kyle C Meng, Robert H Williams, Michael A Celia. 中国进行低成本CO2埋存示范项目的机遇[J]. 石油科技动态, 2009 (11) : 22 –36. |

| [6] | 沈平平, 廖新维. 二氧化碳地质埋存与提高石油采收率技术[M]. 北京: 石油工业出版社, 2009 . |

| [7] | Meshal Algharaib. Potential applications of CO2 -EOR in the middle east[J]. SPE120231, 2009 : 1 –11. |

| [8] | Maryam Khosravi, Alireza Bahramian, Mohammadali Emadi, et al. Mechanistic investigation of bypassed-oil recovery during CO2 injection in matrix and fracture[J]. Fuel, 2014, 117 : 43 –49. DOI:10.1016/j.fuel.2013.09.082 |

| [9] | Ebrahim Fathi, Yucel Akkutlu. Multi-component gas transport and adsorption effects during CO2 injection and enhanced shale gas recovery[J]. International Journal of Coal Geology, 2014, 123 : 52 –61. DOI:10.1016/j.coal.2013.07.021 |

| [10] | 江怀友, 沈平平, 宋新民, 等. 世界石油工业CO2埋存现状与展望[J]. 国外油田工程, 2008, 24 (7) : 50 –54. |

| [11] | Lu Lianhai, Liu Binguan. A Feasibility research method and project design on CO2 miscible flooding for a small complex fault block field[J]. SPE50930, 1998 : 501 –515. |

| [12] | 吕玉民, 汤达祯, 许浩, 等. 提高煤层气采收率的CO2埋存技术[J]. 环境科学与技术, 2011, 34 (5) : 95 –99. |

| [13] | 徐阳, 任韶然, 章杨, 等. CO2驱过程中不同相态流态对采收率的影响[J]. 西安石油大学学报:自然科学版, 2012, 27 (1) : 53 –56. |

| [14] | 王欢, 廖新维, 赵晓亮, 等. 新疆油田CO2驱提高原油采收率与地质埋存潜力评价[J]. 陕西科技大学学报:自然科学版, 2013, 31 (2) : 74 –79. |

| [15] | 陈欢庆, 胡永乐, 田昌炳. CO2驱油与埋存研究进展[J]. 油田化学, 2012, 29 (1) : 116 –121. |

| [16] | Benjamin M Tutolo, Andrew J Luhmann, Xiang-Zhao Kong, et al. Experimental observation of permeability changes in dolomite at CO2 sequestration conditions[J]. Environmental Science & Technology, 2014, 48 : 2445 –2452. |

| [17] | Niko Kampman, Mike Bickle, MaxWigley, et al. Fluid flow and CO2 -fluid-mineral interactions during CO2-storage in sedimentary basins[J]. Chemical Geology, 2014, 369 : 22 –50. DOI:10.1016/j.chemgeo.2013.11.012 |

| [18] | Runar Nygaard, Saeed Salehi, Benjamin Weideman, et al. Effect of dynamic loading on wellbore leakage for the wabamun area CO2 -sequestration project[J]. Journal of Canadian Petroleum Technology, 2014, 1 : 69 –82. |

| [19] | Williams J D O, Holloway S, Williams G A. Pressure constraints on the CO2 storage capacity of the saline waterbearing parts of the bunter sandstone formation in the UK Southern North Sea[J]. The Geological Society of London, 2014, 20 : 155 –167. |

| [20] | Francesca E Watson, Simon A Mathias, Susie E Daniels, et al. Dynamic modelling of a UK North Sea saline formation for CO2 sequestration[J]. Petroleum Geoscience, 2014, 20 : 169 –185. DOI:10.1144/petgeo2012-072 |

| [21] | 王涛. 盐水层CO2埋存潜力及影响因素分析[J]. 岩性油气藏, 2010, 22 (S1) : 85 –88. |

| [22] | 金超, 曾荣树, 田兴有. 松辽盆地南部保康体系上白垩统CO2埋存条件与潜力[J]. 地球科学(中国地质大学学报), 2013, 38 (6) : 1229 –1239. |

| [23] | 李琴, 李治平, 胡云鹏, 等. 深部盐水层CO2埋藏量计算方法研究与评价[J]. 特种油气藏, 2011, 18 (5) : 6 –10. |

| [24] | Silva P N K De, Ranjith P G. Understanding the significance of in situ coal properties for CO2 sequestration: an experimental and numerical study[J]. International Journal of Energy Research, 2014, 38 : 60 –69. DOI:10.1002/er.v38.1 |

| [25] | Juan Alcalde, Ignacio Marzán, Eduard Saura, et al. 3D geological characterization of the hontomín CO2 storage site, Spain:multidisciplinary approach from seismic, well-log and regional data[J]. Tectonophysics, 2014, 627 : 6 –25. DOI:10.1016/j.tecto.2014.04.025 |

| [26] | Yee Soong, Sheila W Hedges, Bret H Howard, et al. Effect of contaminants from flue gas on CO2 sequestration in saline formation[J]. International Journal of Energy Research, 2014, 38 : 1224 –1232. DOI:10.1002/er.v38.9 |

| [27] | Ali Abedini, Farshid Torabi. On the CO2 storage potential of cyclic CO2 injection process for enhanced oil recovery[J]. Fuel, 2014, 124 : 14 –27. DOI:10.1016/j.fuel.2014.01.084 |

| [28] | 王飞, 丰志勇, 陈建. 英国发展低碳经济的经验浅谈[J]. 生态经济, 2010 (4) : 49 –51. |

| [29] | 刘世锦. 当前发展低碳经济的重点与政策建议[J]. 中国市场, 2010 (16) : 89 –92. |

2015, Vol. 17

2015, Vol. 17