从1650 年起,煤炭开始成为英国能源消费结构中的第一大能源;到1700 年,煤炭在英国能源消费结构中的占比已经接近一半。煤炭作为化石能源,属于一种现代能源,区别于风能、水能、生物质能等传统能源(有机能源)。煤炭较传统能源的功效更高,能大大提高生产力,因而由使用传统能源到使用现代能源,这场能源结构上的转变影响深远,触发了工业革命,改变了人们的生活方式,现代社会也在这个基础上得以运转。这场变革率先在英国发生的原因值得探究。能源结构主要受能源禀赋、能源需求和能源成本的影响。本文将对这些影响能源结构的原因进行分析,以期发现引发17 世纪英国能源革命的关键性因素。

1 能源禀赋彭慕兰的《大分流》[1] 认为,英国的现代化源于两个“偶然”事件:一是煤炭在英国的广泛分布和利用,二是英国大量的殖民地。彭慕兰所列的第一个原因并非是英国独一无二的。中国是当今世界上第三大煤炭资源国,历史上很早就开始使用煤炭。河南郑州古荥镇冶铁遗址的挖掘发现,当地从西汉中叶至东汉前期就开始以煤为动力冶铁。南北朝时,我国北方家庭已经广泛使用煤取暖、烧饭;唐朝时,我国南方也开始广泛使用煤;宋朝时,煤炭在京都汴梁已是家用燃料。但是这些并没有引发中国的能源革命,对于中国现代工业化进程的影响也有限。世界上其他的能源储量大国,比如俄罗斯、澳大利亚、中东国家等等,也都没有率先发生能源革命。然而李伯重认为,虽然中国的煤炭资源丰富,但是中国工商业发达的江南地区却煤炭资源稀少[2]478-479,但莱特的研究表明,中国江南地区并不缺少煤炭资源[3],至少在当时的能源需求水平下,中国江南的煤炭资源并不稀缺,而地处江南的安徽省今天仍是中国的煤炭主产地。

中英之间在煤炭资源禀赋上的差别不是关键问题,甚至可以说,中国的煤炭资源比英国更丰富。虽然在17 世纪的英国,如果没有一定的煤炭储量是不可能发生能源革命的,但是能源禀赋是一个必要非充分条件,能源禀赋状况并非影响现代能源革命的关键性因素。

2 能源需求 2.1 人口增长能源需求无疑会倒逼能源结构转型,而在能源需求中,人口的大量增长是一个主要因素。但是对比英国和中国历史上的人口情况,却会发现人口增长也并非中英发展异途的原因。

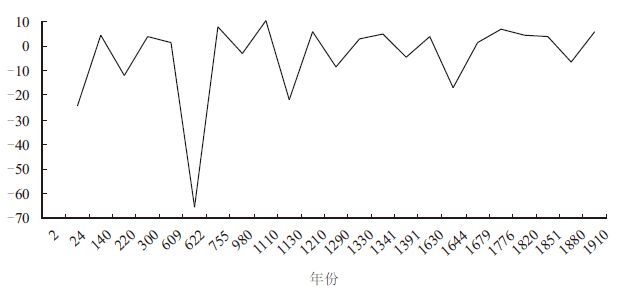

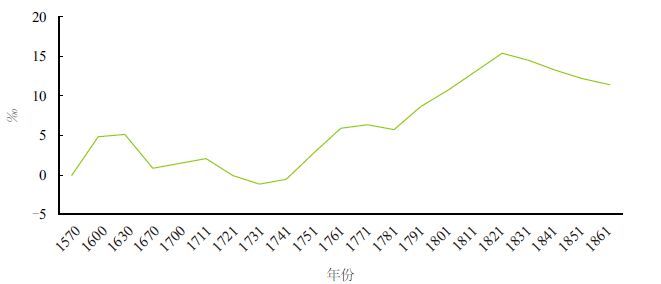

由于逃避税赋、服役等原因,中国历史上的官方人口统计存在着较大的误差,目前修正后的研究基本认为,中国自宋代开始人口数量迈入“亿”的门槛,但是人口增长一直处于平稳状态,自清中期才超过2 亿人[4],中国历史上人口数量的变动见表 1、图 1 所示[5]831-832。英国人口增长率在工业革命发生前也没有较大变动,见表 2、图 2 所示。

| 表1 中国历史上人口数量的变动 |

|

| 图1 中国历史上的人口年均增长率 |

| 表2 英格兰和威尔士的人口年均增长值* |

|

| 图2 英国(英格兰和威尔士)历史上的人口年均增长率 |

从以上数据可以看出,人口增长并非英国能源革命的推动因素,相反,倒是能源革命与工业革命一起促进了人口的增长,从18 世纪后期起,英国人口出现了较快增长的趋势。中国由于在同期没有发生能源革命和工业革命,人口增长不明显。可见,人口增长是结果,而非原因。

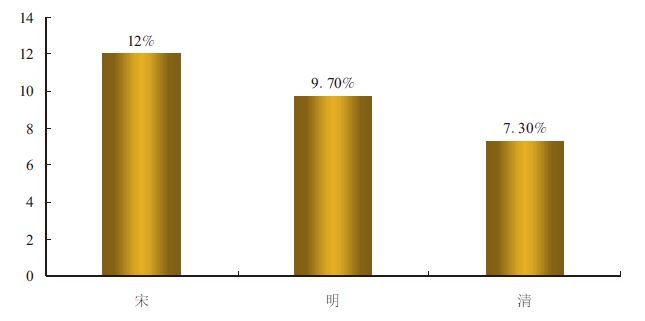

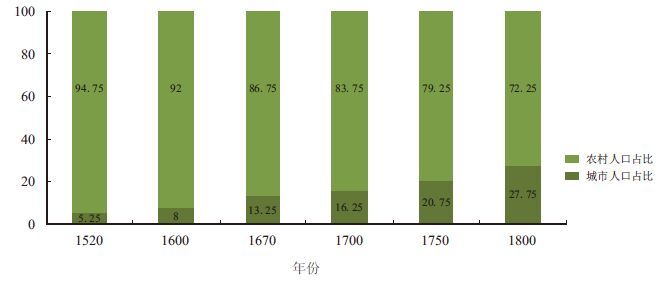

2.2 人口结构人口增长情况未能说明英国能源革命的原因,并非可以完全否定人口因素对于能源结构的影响。在农业社会,一个人吃、穿、住、行所需的能源并不多。但是城市化后,需要建更多的房屋、更多的道路,更为重要的是工业化对能源需求的拉动巨大,这些都制造了大量的能源需求。在人口结构的演变上,恰好可以看出中英发展的差异。城市化率是指城市人口占总人口的比重,是反映城市发展程度、人口结构的重要指标。由葛剑雄主编的《中国人口史》的数据可知,中国在北宋时就出现了当时世界上最大的城市汴京,汴京最盛时有13.7 万户、150万人左右[6]574。但实际上宋代的总体城市化率并不高,在10% 左右,就全南宋地域而言,城市人口大约占总人口的12%[6]619(图 3)。宋之后,中国的城市化率始终没有发展,反而不断下降。洪武二十六年(1393 年),全国7 270 万左右的人口中,大约有6 650 万民籍人口,620 万军卫人口(包括军人及其家属),大约有633 万居住在城市中,占民籍人口总数的9.5% 左右。由于都城北迁,明代之后的城市化水平很难超过明代初年[5]368-369。乾隆四十一年(1776 年),中国城市人口总数为2 273.4 万,占中国人口总数的7.3%。虽然城市人口大大增加,但是城市化率却较明代下降了。可见,中国历史上的城市化率没有明显增长,却出现了下降的趋势。相比而言,英国在能源革命发生前,城市化率处于持续增长中。从1520 年开始,英国的城市人口比重一直在上升。1520 年时,英格兰的城市化率仅为5.25%,到1800 年,城市化率增长到27.75%,如图 4 所示。

|

| 图3 中国历史上的城市化率 |

|

| 图4 1520-1800 年的英国人口结构数据来源:E.A.Wrigley. Energy and the English industrial Revolution,2010:61 |

城市化的发展,意味着要用更少的农民养活更多的人。在传统能源模式下,农业不仅提供人们基本的衣食,还提供基本的能源生物质能。在城市化发展的情况下,如果农业还要承担基本能源提供者的角色,土地和农业从业者必定不堪重负,尤其是英国本来就面临着耕地的劳动力相对短缺[7]149。这时候,城市化倒逼了能源结构转型。

从1650 年起,煤炭在英国能源结构中的比重不断上升(表 3)。对比图 4,煤炭在能源结构中比重的增长因应英国城市化率的增长,从1700 年起到1800 年,城市化率每增长1 个百分点,煤炭的消费比重就会平均增长2.8 个百分点。从表 4 可以直观地看出,英国煤炭消费增长与城市化程度增长之间具有极强的一致性,城市化对于能源结构转型具有巨大的带动作用。相比之下,中国的煤炭工业发展缓慢,到了18 世纪,中国的人均煤炭使用量已经远远落后于英国① 。

① 对于中国当时的能源结构,缺乏准确的数字,此处的说法来自于多位此领域研究者的估计。参见:弗里斯. 从北京回望曼彻斯特[M]. 苗婧,译. 浙江大学出版社,2009:98-99.

| 表3 1560-1850 年的英国能源结构(英格兰和威尔士)* |

| 表4 1600 年以来英国煤炭消费对城市化率的弹性 |

英国虽然在1600-1800 年的200 年间,农业人口占比出现了下降的趋势,却满足了总人口增长情况下的农业需求。现代能源替代了农业作为基本能源提供者的角色,满足了城市化和工业化的需求,反过来又推动了城市化和工业化,对此可以称之为“现代能源红利”。

2.3 产业结构不同的产业结构对于能源的需求影响不同,重工业要比轻工业和农业对能源的需求更多。15 世纪以来,英国出现了重工业增长迅速的局面。金属工业中心伯明翰的人口在1675-1769 年间就增加了4.5 倍。以煤铁工业为主的矿冶业在16-18 世纪英国重工业发展中居于中心地位。早在1551-1569年间,英国9 个主要煤田的年产量已达21 万吨。至1681-1690 年间,这些煤田的年产量增加了13 倍,达到298 万吨。在工业革命开始的1750 年(通说),又增加到473 万吨[2]468。而煤炭的重要用途之一就是重工业,如制造业、造船业等。正是在这个基础上,英国远远把中国甩在后面,及至后来用坚船利炮敲开了中国的大门。相比之下,中国工商业发达的江南地区以轻工业为主,重工业发展缓慢。因此对于现代能源的需求有限,“现代能源红利”的作用也有限。明清时期的江南几乎没有煤铁工业,因此也很难出现工业的规模经济。据研究,明代江南吴江等5 县的五金匠总数不过878 户[2]414。不仅如此,在明清几百年中,虽然轻工业在迅速发展,重工业在工业中所占的比重却在不断下降[2]464。

明清江南的能源使用量较低,从能源消耗量最大的工业部门来看,江南五金加工业所用能源,仅为木炭1 万吨(明代后期)和4.5 万吨(清代中期)。而17 世纪末英国金属工业除了使用大量木炭之外,还要烧煤20 万吨以上[2]474。

轻工业对旧有产业结构的冲击不大,可以类似于农业生产的作坊模式进行,有些轻工业(如纺织业等)本身就是农业的延伸。而重工业需要集中生产和规模经济,这意味着产业结构的重大转型。重工业的发展制造了巨大的能源需求,而能源转型又进一步促进了产业升级。

3 能源成本能源成本包括内部成本和外部成本。就能源而言,其外部成本主要是对于生态环境的负外部性,这在今天引起了人们越来越多的关注,但是在早期现代阶段,虽然对于煤炭污染的批评很多,但是发展相比生态环境得到了更多的强调。而能源的内部成本则对于这种能源的推广普及具有至关重要的影响。在此,不可忽视科技进步对于提高能源利用效率、降低能源开发成本的影响。蒸汽机的发明在英国煤炭能源的开发推广中起到了关键作用。英国的煤田煤层厚,基本都在海平面以下,因而矿山积水严重。在这种情况下,要想把煤挖掘出来,需要先把积水抽干。为了解决这个问题,萨弗里制成了世界上第一台实用的蒸汽提水机,在1698 年取得标名为“矿工之友”的英国专利。但是萨弗里的提水机的特点是靠真空的吸力汲水,汲水深度有限,最多不能超过6 米,这还是很难面对英国的大量厚煤层。因为要想从几十米深的矿井汲水,必须将提水机装在矿井深处,用较高的蒸汽压力将水压到地面,这无疑是困难而又危险的。为此,英国工程师纽科门及其助手卡利于1712 年首次制成可供实用的大气式蒸汽机,用以驱动独立的提水泵。这是第一个实用的蒸汽机,是瓦特蒸汽机的前身,为后来蒸汽机的发展和完善奠定了基础。这种蒸汽机先在英国,后来在欧洲大陆得到迅速推广,被广泛应用了60多年,在瓦特完善蒸汽机的发明后很长时间还在使用。最后不得不说的是詹姆斯·瓦特,瓦特制造出的蒸汽机被称为“万能的原动机”,在工业上得到广泛应用,开辟了人类利用能源的新时代。蒸汽机应用到矿山开采业,降低了人们的劳动强度,机器相比于人最大的优点是可以连续开采,这就大大提高了劳动生产率,降低了生产成本。在科技进步的作用下,到1800 年左右,英国的煤和铁的产量比世界上其他地区产量的总和还要多。

相比之下,中国虽然很早就有了令人骄傲的“四大发明”,但是在应用技术方面却始终未有重大突破,这也被称为“李约瑟之谜”。

4 英国结构转型的深层原因中西比较应该放在大历史的视野下,比较不同地区历史演变的关键因素。能源革命在英国的发生绝非偶然事件,是城市化、产业升级和科技进步相互作用的结果,其中城市化是一个关键的结构转型。城市的发展离不开农业劳动力的转移,而在农业劳动力转移方面,中英在历史上体现出了不同的“推力与拉力”。

根据赵冈的研究,古代中国的人均耕地面积远远小于英国。英国的庄园制度时期,农奴从领主手中得到的份地,普通是30 英亩大小,多者能达到80英亩。在中国,以汉平帝元始二年的人口与耕地总数来说,每人平均只有1.6 英亩,平均五口之家的农户只有8 英亩耕地。中国自从有文字记载的历史以来,每户的平均耕地始终在30 英亩以下,而且总的趋势是平均耕地愈来愈少[7]151。也就是说,在同样的耕地上,中国的劳动力远远多于英国。这意味着,中国应该比英国有着更多的劳动力富余,更容易向城市转移农业劳动力,但事实并非如此。Elvin认为,中国过多的人口形成了劳动密集型农业,从而抑制了城市及工商业的发展[8]。但是,土地的粮食亩产主要受制于地力和农业科技,而不是同一块土地上耕种的人越多、产出就越多,“人多地少”会激发人们寻找新的出路。一定还有其他原因阻碍了中国农业劳动力的转移,劳动密集型农业是“果”而非“因”。

中英城市体制的不同是一个重要原因。西方中世纪的城市是由封建社会分化出来的,独立于封建领主直接控制之外,成为独立的经济单元。因为城市功能的单纯性,只要经济不断发展,城市一般都很稳定,逐渐扩展,很少有强烈的兴衰起伏。前文所述英国城市化率不断增长就是一例。

西方中古城市自由市民的身份对于农业劳动力极具吸引力。比如1227 年,英国国王亨利三世给克劳彻斯特城颁发了特许证,其中明文规定,农奴在城市住满一年零一天便成为自由人,可以受到城市法律的保护。因而西欧中古城市一开始主要由庄园中逃亡的农奴、手工业者作为主要居民,基本上是一个生产城市。

同时,长子继承制促进了阶级流动,使得富裕家庭的次子、幼子向城市工商业转移,成为优质商人,提高了商业质量。在政治制度上,范·赞登(Van Zanden)教授对欧洲各城邦的规模增长率与政权持续时间、之前的议会活动指数的关系做了大样本量化回归分析,发现议会活动指数越高的国家,其城市发展速度、货币汇率稳定性越高,这些国家在18、19 世纪的经济增长越高,也是工业革命的主要倡导者[9]。英国是世界上议会制度的发源地,政治制度较为成熟,或许这也是英国首先发生结构转型、能源革命的一个重要原因。

而中国古代的城市是作为政治中心出现的,不是由工商业者组成的。在城市里,府衙是中心,工商业则是附属产物,基本上是消费城市。城市也常因政治与军事功能的变动而兴衰变化,不会有持续的城市化发展,中国自宋朝之后城市化率的下降印证了这一点。

相比西方的自由民身份,古代中国有着转移农业劳动力的另一条途径——科举。面对人多地少的约束,科举成了众多底层劳动人民改变命运的重要方式。比如,福建山多田少,生计艰难,走读书当官之路的人特别多。据载,建宁府(今建瓯县)“土狭人贫。读且耕者,十家而五六”[10]。由于读书风气兴盛,在宋代的科举考试中,福建人异军突起,到北宋后期,福建的秀才数量已居全国前列。南宋末宰相、诗人吴潜总结全国的科举考试情况时便认为:“士之精于时文者,闽为最……”宋代似乎存在着人均耕地越少,“家贫子读书”风气越盛的特点[6]640-641。这一趋势在后来历朝历代中也很明显。科举制度的存在以及与之相关的意识形态,抑制了工商业的发展,使得优秀人才不会流向工商业,同时科举制度对于教育制度的塑造也抑制了独立的科学研究的发展。

5 启示能源革命推动了英国的工业革命和现代化进程,也开启了人类大规模使用化石能源的历史。然而,历史似乎有着一种微妙的轮回。由使用可再生的传统能源到使用不可再生的化石能源,标志着人类历史上的一大进步,而使用化石能源给人类带来了生态环境危机,今天全球正在准备一场杰里米·里夫金所谓的“第三次工业革命”[11]。“第三次工业革命”的含义是指,我们正处于第二次工业革命和石油世纪的最后阶段,人类将迅速过渡到一个全新的能源体制和工业模式,步入“后碳”时代,这个时代以绿色能源和能源互联网的普及使用为主要特征。简单说来就是要由主要使用化石能源回归使用可再生能源,但是要以一种现代化的、高效的方式使用可再生能源。

中国是一个资源大国,但是丰富的资源并没有带给中国原发现代化。直到改革开放,中国经济才释放了更多的活力,对能源的需求也剧增。中国煤炭的“黄金十年”是与中国过去10 年高速的经济增长密切相关的,但是过去10 年的发展模式也隐藏着巨大的问题,主要是产业结构和能源结构都属于能耗过高类型,中国的单位GDP 能耗是世界平均水平的2.5 倍,美国的3.3 倍,日本的7 倍。中国目前已成为世界第一大能源消费国,但是中国的人均能源消费依然较低。如果中国的人均能源消费达到发达国家水平,将面临着严重的能源约束和环境压力,因而中国亟需一场新的能源革命。但这不是简单地设定能源消费指标就能实现的,需要整个经济结构的转型,需要城乡结构、产业结构作出重大调整,当然还需要科技创新。

| [1] | 彭慕兰. 大分流[M]. 史建云,译. 南京:江苏人民出版社,2004:31. |

| [2] | 李伯重. 江南的早期工业化(1550 1850)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2000 . |

| [3] | Wright. Coal Mining in China’s Economy and Society 1895 1937[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1984 : 249 . |

| [4] | 葛剑雄. 中国人口史[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2000 : 149 . |

| [5] | 曺树基. 中国人口史·第4 卷·明时期[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2000 . |

| [6] | 吴松弟. 中国人口史·第3 卷·辽宋金元时期[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2000 . |

| [7] | 赵冈, 陈钟毅. 中国土地制度史[M]. 北京: 新星出版社, 2006 . |

| [8] | Elvin. The Pattern of the Chinese Past[M]. Stanford: Stanford University Press, 1973 : 167 -168. |

| [9] | Jan Luiten van Zande. The Long Road to the Industrial Revolution: The European Economy in a Global Perspective, 1000 1800[M]. Boston: Brill Academic Pub, 2009 : 6 . |

| [10] | 胡寅. 斐然集[G]. 长沙:岳麓书社,2009:21. |

| [11] | 杰里米·里夫金. 第三次工业革命[M]. 张体伟,译. 北京:中信出版社,2012:前言. |

2015, Vol. 17

2015, Vol. 17