古代海上丝绸之路是中国与亚非欧国家进行贸易和文化交流的重要通道,是中国人引以为豪的重要文化遗产,因古代中国与亚非欧的丝绸贸易而得名。该通道形成于秦汉,繁荣于唐宋,是全球已知的最为古老的海上航线之一。据史料记载,自汉朝开始,中国与马来半岛就通过丝绸之路有了经济交往,到了唐代之后,中国与亚非欧国家经济贸易来往程度进一步密切。

丝绸之路这一概念是由 19 世纪普鲁士地理学家李希霍芬首先提出的,该概念提出后被世界各国学者广泛认可并一直沿用至今。“海上丝绸之路” 这一概念是相对于陆上丝绸之路而言的,由日本的三杉隆敏于 1967 年在其专著《探索海上丝绸之路》 中首次提及。

2013 年 10 月,中国国家主席习近平在访问印尼时提出了“一带一路”的合作发展构想,其中“一带”是指丝绸之路经济带,“一路”是指 21 世纪海上丝绸之路。国家主流媒体《人民日报》曾为此发表文章,认为“一带一路”是新形势下“中国梦”的合理延伸,是形成国际物流大通道,进一步扩大中国与全球国家的经济合作空间的重要战略手段。

当前中国经济处于快速发展阶段,能源消费快速增长。我国是目前全球第二大石油消费国,2013 年石油对外依存度已接近 60%,天然气对外依存度达到 30%。从贸易进口通道看,油气进口特别是石油进口以海洋运输为主,且海洋运输路线很大程度上与海上丝绸之路的规划路线相一致,在此形势下,如何开发新时期的海上丝绸之路对我国的能源安全保障功能就显得极为重要。从地理位置看,东盟十国是我国的近邻,也是 21 世纪建设海上丝绸之路必经之地,是海上丝绸之路的“桥头堡”,具有重要战略地位,因此,为保障海上丝绸之路的能源安全,需做好中国与东盟的能源合作。

2 油气是我国与东盟能源合作的契合点东盟是中国在全球范围内建立的四个能源重点开发区之一,中国 — 东盟能源合作的方式包括:能源贸易、能源投资、保护海上能源通道、争议海域能源的共同开发四个方面,能源合作以油气为主[1]。

2.1 中国与东盟国家的油气贸易已持续数十年(1)石油进出口贸易中国与东盟各国在能源领域的合作始于 20 世纪 80 年代初期,80 年代至 90 年代属于平稳发展阶段,从 20 世纪 90 年代中期开始,双方的石油贸易呈现出加快发展态势。数据显示,2001 -2004 年期间,中国从东盟国家的石油进口金额由 31 亿美元增长至 65 亿美元,石油产品出口金额由 12.5 亿美元增长至 23 亿美元。2005 年中国从东盟国家进口 800万吨的原油和接近 600 万吨的成品油,占当年我国原油、成品油进口总量的7.5%和 22%[2]。发展至今,中国与东盟国家依然保持着油气贸易往来,但是贸易的结构和规模较前些年有一定的变化。

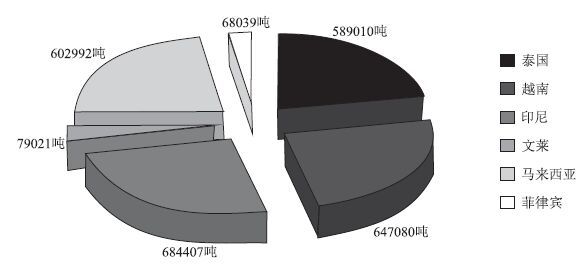

据国家海关公布的数据,2013 年中国从东盟国家进口原油约 267 万吨,其中从印尼和越南进口数量最大,分别达到了约 68 万吨和 64 万吨(图 1);2013 年中国原油海外进口总量约2.8 亿吨,与东盟的贸易量占到总进口量的约 1%。较之 10 年前的 2005 年相比,我国从东盟国家原油进口数量和比例均有所下降。2013 年除了进口原油之外,中国也向地处东盟的马来西亚出口原油约 19 万吨。

|

| 图1 中国从东盟国家进口原油 |

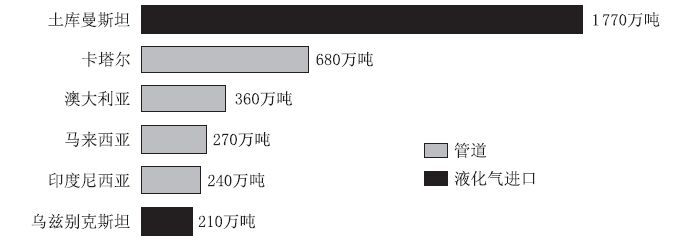

(2)天然气进出口贸易较之原油进口,中国对东盟的天然气依赖程度要高出许多,东盟是中国重要的天然气来源地之一。2006 年中国海洋石油总公司(以下简称“中海油”)与马来西亚国家石油公司签订天然气贸易协议。根据协议,马来西亚将为我国上海液化天然气站提供为期 25 年的天然气供应;从 2007 年起印尼每年向福建供应 260 万吨液化天然气;2013 年中国从周边的天然气进口达到了 3 530 万吨,来自马来西亚和印度尼西亚 LNG 进口量分别为 270 万吨和 240 万吨,占到了中国周边国家(含澳大利亚)天然气总进口量的14%(图 2)。

|

| 图2 中国从周边国家进口天然气 |

马六甲海峡和南海是全球油气贸易的重要通道。据 EIA 的估计,1993 年通过马六甲海峡的石油运输量大约 700 万桶/日,到了 2011 年运量达到 1500 万桶/日,占全球海上原油运量的 1/3,占全球当年原油贸易的 1/6。从当前原油贸易流向看,途经马六甲海峡的原油量大约有 140 万桶/日在新加坡和马来西亚加工,其余则通过中国南海通道输往中国和日本、韩国等国家,在新加坡和马来西亚生产的成品油之后继续通过南海通道进入亚洲市场[3]。

2.2 双方对海上能源通道有着共同的利益诉求2011 年大约有 1 700 亿立方米的天然气,或者说全球 50% 以上的 LNG 贸易通过南海运输至需求国,一半流向日本,其余流向中国、中国台湾地区及其他国家,其中 75% 的 LNG 来自卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚和澳大利亚[4]。随着亚洲国家经济增长加速,今后将会有更多的 LNG 通过南海通道流向有需求的国家。马六甲及南海海上能源通道不仅对中国很重要,对包括东盟国家在内的东南亚国家同样重要。鉴于马六甲海峡及南海通道对于双方经贸关系的重要影响,中国与东盟国家均意识到了加强合作、保障这一能源运输通道安全的重要性。 近年来围绕维护海峡的安全问题,中国与地处马六甲海峡沿岸的印尼、马来西亚和新加坡等国进行了系列会谈和交流,初步形成了海上通道建设与安全保障合作机制。2002 年中国与印尼举办了首届能源论坛,此举在一定程度上可以视为双方能源论坛对话机制正式启动。2004 年中国国务院总理温家宝在第八次中国与东盟领导人会议上提出建立中国 — 东盟能源部长对话机制,就稳定能源供应、确保运输安全等进行对话合作。

2.3 中国对东盟油气项目投资有一定进展20 世纪东盟国家油气勘探开发的对外合作企业基本以欧美石油公司为主,目前这一局面正在发生改变。中国石油公司自 20 世纪 90 年代起就已经参与了东盟国家的油气开发。“中海油”、中国石油天然气集团公司(以下简称“中石油”)、中国石油化工集团公司(以下简称“中石化”)在印尼均有一定数量的勘探开发业务[5]。2002 年初,“中海油”斥资收购西班牙雷普索尔公司在印尼的五大油田的部分权益,获得的权益油产量为每年 4 000 万桶,是当时中国石油公司收购海外油气资产规模最大的项目之一。同年另一中国公司“中石油”与印尼戴文能源集团达成交易协议,收购了该公司在印尼的油气资产股份[6]。2011 年8月中国、印尼两国还签署了价值 40 亿美元的能源投资协定。截至目前,中国石油公司在印尼的油气业务已经从陆上发展到海洋,从单一的原油发展到油气并举,从成熟区推进至勘探新区。

中国和缅甸、泰国油气合作也取得了重要进展,特别是在 2005 年,该年度“中海油”与缅甸石油与天然气公司签署产品分成合作协议,共同开发缅甸3 个油气区块。“中石化”与缅甸国家石油与天然气公司实施了首个在缅甸合作油气项目。“中海油”与缅甸韩国大宇国际公司签订了在缅甸海岸开展油气钻探的协议,至此中国企业实现了全面参与缅甸深海石油开发。除了与缅甸开展石油合作外,中国与泰国的油气合作也一直在前行,2005 年“中海油” 与泰国国家石油公司、泰国石油勘探开发有限公司共同签署了开采泰国油气资源的合作备忘录,双方一致同意在泰国境内寻求油气勘探开发机会。

与缅甸和泰国开展合作的同时,中国还积极寻求与越南的油气合作机会,2005 年中国与越南共同签署了合作开发北部湾油气田以及为越南河内盆地勘探项目提供服务的协议,2005 年“中石化”在越南河内盆地的油气勘探取得重要进展,发现了日产 4 万立方米的天然气田[7]。

除上游油气生产领域之外,中国企业的投资还渗透至东盟的石油炼制与化工领域。其中珠海振戎公司与缅甸 UMEHL 公司以及 HTOO 公司投资兴建的 500 万吨炼油企业以及成品油销售网络就在当地取得了良好反响,该项目总投资额达到23 亿美元。2011 年浙江恒逸集团在文莱国大摩拉岛投资兴建大型石化企业,仅一期工程的投资额就达到了 25 亿美元[8]。

2.4 中国与东盟在南海油气合作开发方面做了一定程度的探索《南海各方行为宣言》签署之后,中国与东盟国家在南海油气资源合作勘探方面取得了重要进展。 油气勘探合作首先由中国与菲律宾发起,之后越南也被吸纳进来。2003 年末,“中海油”与菲律宾国家石油公司签署了油气合作意向协议,在中国与南海周边国家合作勘探南海油气资源方面迈出了重要一步。根据此意向协议,双方同意组建联合工作委员会,对位于南中国海的目标油气区域进行筛选。 同时,双方还同意对被勘探区块的地质、物探等技术数据资料进行共享,联合审查和评估,共同确定被评价区域的油气开发前景及开采方案[9]。2004 年 9 月,“中海油”与菲律宾国家石油公司正式签订了在南海特定区域共同实施海洋地震研究的协议,双方一致同意在南中国海的划定区域开展联合调查,并同意对第三国的国家石油公司参与合作提供便利[10]。在各方共同努力下,2005 年 3 月,菲律宾国家石油公司、“中海油”和越南油气公司关于在南海特定海域进行联合海洋地震研究协议终于得以落实。根据协议,中、菲、越三国将在三年时间内,系统收集南海划定区域二维地震和三维地震数据资料。三方商定的具体分工是:中方负责数据采集,越南和菲律宾负责数据处理和分析解释。2005 年 11 月,中方提前完成南中国海协议区二维地震数据采集任务后,随即将数据交由越南和菲律宾处理。

3 新形势下中国与东盟油气合作的机遇和挑战 3.1 双方油气合作面临的机遇 3.1.1 中国与东盟自贸区的发展为油气合作提供了条件中国与东盟自贸区的建立对于双方的油气合作毫无疑问将起到促进作用[11]。近年中国与东盟经济贸易态势良好,双方贸易规模年平均增幅在 20%以上。双方互有投资且保持增长,2011 年双边投资已达 940 亿美元,2011 年中国对东盟的投资增长 34%。随着经济交往的日益加深,双方人员往来也日益密切,预计到今年会突破 1 500 万人次[12]。在当前发达国家经济形势普遍低迷,经济增长主要依靠发展中大国的形势下,中国和东盟国家自贸区比世界其他经济体更有活力。事实上,中国与东盟的贸易增长速度远高于中国、东盟与世界其他地区贸易的增长速度。正因为如此,中国和东盟的政府、 企业都非常重视开拓彼此的市场,希望不断扩大合作机会,中国与东盟自贸区的成立与发展顺应了这一形势需要,为双方的合作提供了更大的舞台,有这样的大环境,对双方的油气合作将大有裨益。

3.1.2 东盟国家依靠发展油气行业来提升经济发展的内在需求,为油气合作提供了推手(1)石油产量下降,消费平稳增长。东盟 5 个主要石油生产国家的石油储产量自 20 世纪 90 年代以来基本没有发生太大变化,除越南略有增长外,印尼、马来西亚、文莱、泰国等 4 个国家石油储产量基本处于下滑状态,印尼作为东盟最大的石油产量国,产量下滑趋势最为明显(表 1、表 2)➀ 。

➀ 表 1、表 2、表 3、表 4、表 5 和表 6的数据来源于 http://www.eia.gov/countries/index.cfm?topL=con.

| 表1 东盟10 国石油证实储量(单位:10 亿桶) |

| 表2 东盟10 国石油产量(单位:千桶/天) |

| 表3 东盟10 国石油消费(单位:千桶/天) |

| 表4 东盟10 国天然气证实储量(单位:万亿立方英尺) |

| 表5 东盟10 国天然气消费(单位:10 亿立方英尺) |

| 表6 东盟10 国天然气消费(单位:10 亿立方英尺) |

近 5 年东盟 10 国的石油消费总体保持了稳定增长,主要石油进口国是泰国、菲律宾、缅甸、新加坡和柬埔寨,具体消费数据见表 3。需要特别提出的是,新加坡在东盟 10 国中比较特殊,该国国土面积狭小,几乎没有油气资源禀赋,但该国却是世界第三大石油加工中心,具有日处理原油 120 万桶的能力,石油加工业产值占其工业总产值的 11%;同时,新加坡又是全球著名的金融贸易及航运中心,在东南亚地区能源体系运行中具有特殊地位。鉴于目前产量下滑和消费增长现象,东盟国家已经普遍意识到提高国内油气生产能力的重要性。

(2)天然气产业具有较大的发展前景[13]。就天然气储量规模看,东盟国家中印尼和马来西亚的最为丰富,产量规模也最大。除满足国内需求外,2012 年这两个国家各自有348 亿立方米和303 亿立方米的天然气用于出口,近五年来这一贸易格局较为稳定。

东盟国家经济结构较为单一,对能源有着高度依赖。对于油气资源相对富足的国家,如印尼和马来西亚、越南而言,油气生产及出口是其经济的主要增长点。对于泰国、菲律宾、缅甸而言,一方面需要依靠能源进口或加大力度开发本国资源满足能源需求,另一方面需要依靠发展本国油气产业提振经济。缅甸的探明天然气储量比较丰富,天然气已实现对外出口,有较大的发展潜力。目前缅甸油气资源开发面临的主要问题是资金严重不足、地质条件复杂以及开采成本高,缅甸正在加快与国外企业合作的步伐,吸引更多的外国公司参与缅甸的油气开发。

3.1.3 中国政府的能源多元化战略为油气合作提供了动力2011 年以来,北非和中东一些国家出现“茉莉花革命”、“阿拉伯之春”等导致局势动荡的事件,对中东地区政治与经济走向和全球地缘政治格局产生了深远影响。中东北非局势动荡的直接影响就是资源国油气产量不稳定以及由此引发的心理恐慌导致国际油价大幅波动。若危机升级,很有可能会造成石油生产设施破坏以至于石油供应中断。这对长期依赖从中东北非进口原油的中国而言,无疑是最大的风险[14]。为进一步提高国家能源安全保障程度,我国明确提出了要加强与俄罗斯、中亚国家以及东盟各国等周边国家油气合作的发展战略。目前我国从东盟国家进口石油的相对比例较 10 年前有所下降,但天然气进口则保持增长势头,国家能源战略的转变和调整客观上使得东盟国家的战略地位进一步上升。

3.2 双方油气合作面临的挑战(1)政治互信程度不够

政治互信是中国与东盟国家政治交往中的前提条件,而这个问题恰恰是目前影响中国与东盟能源合作的最大障碍之一[15]。中国与东盟的油气合作既面临复杂的领土争端掣肘,又面临东盟国家内部领土归属问题的制约;既面临调整国际关系的现实困难,又面临纠缠不清的历史问题羁绊。东盟国家对待中国的心理比较复杂,在系列国际社会关于地区安全的决议中,东盟国家很多时候对中国都有一定程度的忌讳,他们潜在地认为中国的崛起是对东盟的威胁,这一点是未来油气合作的不利因素。

(2)东盟内部的矛盾长期存在东盟内部的矛盾由来已久,就其表现形式和内容看,主要有三个方面:一是东盟国家之间的历史积怨和领土主权争端使得东盟成员国之间的关系很是微妙。20 世纪 70、80 年代越南曾入侵过柬埔寨,当前两国虽有往来,但面和心远。东盟成员国内部领土争端也比较普遍。马来西亚与印尼、新加坡与马来西亚、印尼与菲律宾之间都曾发生过岛屿主权争执,这些问题的存在很大程度反映出东盟内部大局观形成比较困难。二是部分东盟成员国政局动荡。成员国内部党派林立现象普遍,经常爆发党派纷争与冲突,个别国家如缅甸曾经是军人长期执政,国内社会矛盾突出。此外,部分国家反政府武装力量强大,不时发生恐怖事件。特别是近年来美国发起的反恐战争一定程度上对伊斯兰教派和回教徒传统文化造成侵害,导致东盟民族情绪高涨。由于政局不稳定,对外来投资多少会有限制,东盟与外部的经贸活动经常因此受到干扰,对区域经济发展以及区域经济共同体、自贸区的建设形成阻滞。三是东盟民族宗教文化差异比较大,易引发文化冲突。 东盟成员国民众宗教信仰多元,马来西亚、印尼和文莱信奉传统回教,柬埔寨和泰国信仰佛教,菲律宾多数国民信奉天主教,老挝和越南实行社会主义制度,不同的文化时有碰撞和摩擦。

(3)美国、日本等发达国家对东盟国家经济政治事务的干预美国、日本是目前东盟国家的主要贸易伙伴,从统计数据看,美日与东盟的贸易额超出了东盟与中国的贸易水平。近年随着中国对东盟贸易出口的增长,特别是随着大量物美价廉的日用消费品以及少数机电产品进入东盟市场,中国已经成为欧美日等国在东盟的强大竞争对手。中国与东盟成员国日益紧密的经贸往来,已经使得西方国家感到不安。 美国“东盟贸易咨询理事会”2002 年曾要求美国政府采取强有力措施阻止中国与东盟自贸区的创立,并极力游说、督促美国与东盟建立“美国 — 东盟自由贸易区”,以抗衡中国。与此同时,日本也采取各种手段干扰中国与东盟的合作,希望未来能在推进东亚经济一体化进程中发挥核心领导作用。来自日本和美国的干扰会不同程度对中国与东盟国家油气合作带来不利影响。

(4)南海主权之争

南海主权争端起源于 20 世纪 60 年代末和 70 年代初,其中中国近海油气资源的发现是导火索。 当时联合国正在制定《海洋法》,内容条款不尽完善,对海域领土划界原则定义含糊,使得觊觎南海油气资源的周边国家有了浑水摸鱼的机会。20 世纪 70 年代初,菲律宾、越南等东盟 5 国就在我国领海大肆非法开采石油,至今还在持续。1982 年签署、1994 年生效的《联合国海洋法公约》更是助长了周边国家非法争夺南海岛礁的行为,因为公约中有“拥有岛屿就可以拥有一定海域内的资源”的规定。《联合国海洋法公约》曾要求缔约国在 2009 年5 月提交各自专属经济区和大陆架划界案,并表示划界委员会将依据各国提案处理缔约国的领土争端。此通告发布后,菲律宾、马来西亚等国变本加厉,无视九段线以内海域属于中国领土的事实,向划界委员会提交侵占中国领土的划界案,对此中国政府一概不予承认。中国与菲律宾、越南在 21 世纪前几年在南海的油气合作虽有一定的进展,但至今没有大的突破,主要影响因素应该在于主权争端。

4 中国与东盟油气合作的对策与建议物质决定意识,经济基础决定上层建筑,国家之间的外交很大程度上是经济利益再分配。中国与东盟油气合作能否顺利推进,东盟能否经受得住美、日等国家的诱惑,关键在于中国与东盟油气合作以及丝绸之路共建能给东盟国家带来多大程度的经济利益。因此,中国与东盟油气合作一定要秉持利益当头的原则,让东盟国家看到在与中国的油气合作中有实实在在的利益,以抵消影响中国与东盟油气合作的各种不利因素。

首先,保持高层密切交往,扩大政府合作,加强政治互信,为双方的油气合作奠定基础。在经济全球化和地区经济一体化的今天,仅靠一国或地区的单打独斗很难实现能源安全,只有通过与利益相关的国家和国家集团构建利益保障机制,方能弱化风险,维护共同利益。正如习近平同志在中央财经工作会议上所强调的,必须用开放思维指导能源安全问题。加强中国与东盟双方的政治互信,一方面需要双方政府高层保持密切交往;另一方面,需要及时就涉及双方核心利益的重大问题进行沟通,相互支持,增进相互理解和信任。在此基础上积极开展能源外交,促进能源合作顺畅。

其次,加强中国 - 东盟自贸区建设,依靠经济利益纽带巩固中国与东盟的关系,为海上丝绸之路以及油气通道建设做好铺垫。中国与东盟国家的争端以及东盟国家内部的争端很大程度源自经济利益。 美国全球战略目标转向亚太后,东盟 10 国是其重点争取对象。为了争取东盟 10 国的支持,美国及其盟友日本以投资、低息贷款、经济援助等经济手段为诱饵,对东盟施加影响。对于美国和日本抛出的 “橄榄枝”,东盟各国并不是全盘接受,态度有所保留。主要有两个方面的原因,一方面是美国的民族宗教政策使得东盟内部部分力量对美国的外交政策有抵制,另一方面是日本对二战历史的错误言论使得深受日本侵略的东南亚各国心有余悸。这一客观现象为中国与东盟的合作赢得了机会。当前中国与东盟自贸区的建设已经进入新的阶段,合作潜力巨大,应顺势而为、因势利导,以自贸区建设为纽带,加快推动中国与东盟在全方位领域包括油气领域的务实合作。

再次,加大对东盟国家的油气投资。油气产业是东盟重要经济增长点,东盟国家为了保持自身经济的平稳发展,需要加大油气资源开发力度,这一点已是铁定的事实。尽管东盟国家石油产量在逐年递减,但对其开发和利用依然在后金融危机时代具有重要地位。东盟国家经济结构单一、资金技术缺乏,迫切需要扩大合作伙伴范围,与中国加强能源合作也具有天然的地缘优势。当前,中国企业在资金优势的基础上,需要加强技术研发,不断提升油气开采关键技术水平,以较强的竞争力参与东盟油气开发。

最后,继续探索南海油气合作新途径、新机制。 东盟曾于 1994 年达成了在南海问题上以集体名义而不以双边名义接受谈判的共识并对外宣布,这一共识的取得对东盟有百利而无一害。具体到油气资源开发,携手共进、共同开发是实现双方利益最大化的最好途径。东盟成员国在过去几十年的实践中其实已经意识到对抗根本不能解决问题,若一意孤行,只能使自己的利益受损。这一点正在成为中国与东盟通过谈判解决争端、实现资源共同开发的关键点。就时间和空间双重维度看,通过建立利益共同组织开发有边界纷争的资源以实现利益共享的成功案例比比皆是。历史上油气共同开发曾出现在阿拉伯半岛的中立区,20 世纪 20 年代沙特和科威特两国就曾对有争议地区的资源进行平分。此外,20 世纪 70 年代的伊朗与阿联酋、沙特与苏丹、英国与挪威、澳大利亚与印度尼西亚等国家也都曾成功尝试过共同开发资源的实践。本着以史为鉴的原则,中国与东盟部分国家和平解决南海争端,共同开发南海石油资源也不是没有可能,深层次的推动因素是经济利益需求。在和平解决领土争端可能性较大的前提下,中国企业应大力发挥资金、管理和技术优势,积极介入南海油气资源开采。南海争端问题解决好了,中国与东盟国家深层次的石油合作将有大幅提升的空间。

5 结语新时期海上丝绸之路是中国加强与世界经济文化交往的重要载体,开发和建设海上丝绸之路是保障中国能源安全的必由之路。鉴于东盟在海上丝绸之路建设中的重要地位以及中国国家能源战略的多元化调整,中国与东盟的油气合作应成为双方合作和共建海上丝绸之路的重要组成部分。双方的油气合作应在巩固和发展现有油气贸易的基础上,以自贸区的建设为契机,加大多元化油气合作力度,不断探索新机制新方法,重点推进中国与东盟国家在南海油气勘探开发领域的合作。

| [1] | YunlingZ, MinghuiS. Emergence of ASEAN, China and India and the regional architecture[J]. China & World-Economy, 2012 (7) : 92 –107. |

| [2] | Mohamed El Hedi Arouri, Sabri Boubaker, Duc Khuong Nguyen. Emerging markets and the globalecono-my[M]. New York: Academic Press, 2014 : 150 -163. |

| [3] | U.S.Energy Information Administration[Z]. World Oil TransitChokepoints, 2012. |

| [4] | The South China Sea is an important world en-ergy trade route[EB/OL](. 2013-04-04)[2014-05-05] http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=10671. |

| [5] | 童晓光, 杨福忠. 印尼油气资源及中国石油合同区块现状[J]. 中国石油勘探, 2005 (2) : 58 –62. |

| [6] | Muhammad Badaruddin. Indonesia-China energy trade: analyzing globaland domestic politicaleconomic sig-nificance in Indonesia-China LNG trade[J]. Journal of ASEAN Studies, 2013 (9) : 25 –40. |

| [7] | S UN, Y un. China and the Changing Myanmar[J]. Journal of Current SoutheastAsian Affairs, 2012 (11) : 51 –77. |

| [8] | Hans Christoph Riege. Regionaleconomic co-operation in the Asia-Pacific region[J]. Asian-Pacific Economic Literature, 2013 (4) : 5 –33. |

| [9] | 张明亮. 中国-东盟能源合作:以油气为例[J]. 世界经济与政治论坛, 2006 (2) : 70 –75. |

| [10] | An agreement for seismic undert aking for cer-tain areas in the South China Sea by and be-tween China National Offshore Oil Corporation(CNOOC) and Philippine National Oil Company(PNOC)[EB/OL](. 2005-11-17)[2014-05-15]. http://www.dfa.gov.p/news/pr/pr2004/sep/pr524.htm. |

| [11] | Jose L. ASEAN-China free trade area: a bane or boon forASEAN countries?[J]. The World Economy, 2005, 28 : 191 –210. DOI:10.1111/twec.2005.28.issue-2 |

| [12] | 任丛丛. 浅谈中国-东盟自贸区建设的意义及对外贸企业的影响[J]. 中国外资, 2014 (1) : 184 –186. |

| [13] | BP. Statistical Reviewof World Energy 2014[EB/OL].(2014-06-23)[2014-06-24].http://www.hw.ac.uk/news/bp-statistical-review-world-energy-2014-17329.htm |

| [14] | Chen Shen. Asia-Pacific inclusivecooperation and Chi-na’s strategicchoice[J]. Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 2014 (9) : 20 –32. |

| [15] | Li Jinming, Li Hongli. The current situationin the south China sea disputeand suggested responses[J]. Contempo-rary International Relations, 2013 (10) : 63 –68. |

2015, Vol. 17

2015, Vol. 17