麻将在我国具有悠久的历史,曾对外国文化造成深远影响,现今它已成为我国公民所熟知并乐于实践的一种棋牌游戏。可是在实际生活中民众对 “搓麻”①行为的态度却始终褒贬不一,当然学术界也不例外,有学者认为“搓麻”行为对灾后民众的心理健康恢复能发挥一定作用,主张适度的麻将消遣;但更多的学者对“搓麻”行为持否定态度,认为 “搓麻”行为已成为当前亟待解决的社会问题,甚至有的观点认为“‘麻将风’已经成了当前一大社会问题,到了非治理不可的地步。”[1]

① 搓麻即为“打麻将”,由于四川、重庆方言中将打完麻将后,混合麻将的动作称之为“搓”,因此而得名。本文研究的“搓麻”行为,即为“打麻将” 行为。

1 文献回顾与问题的提出与对麻将的研究相比,学术界对于“搓麻”行为的探讨不多,相关研究主要集中在如下四个方面:第一,“搓麻”行为对公民心理健康的影响研究。结果显示,有打麻将习惯的受访者的心理健康通过社会支持的完全中介作用得到改善,而吸烟、饮酒行为习惯对心理健康有消极影响;打麻将行为与吸烟、饮酒行为习惯有所不同,适度的麻将消遣对四川地震灾区的民众心理健康有积极的影响[2] 。第二,“搓麻”行为引发的身体健康问题探讨。研究发现“搓麻”行为会增加公民罹患心肌梗塞、脑卒中等疾病的概率,建议公民合理处置“搓麻”行为时间,以免造成身体不适[3] 。第三,“搓麻”行为的主体变迁分析。卓惠萍、鲁彦平等人基于对文献资料和实证数据的分析,认为农村妇女由于受到政治地位弱势、经济地位弱势、文化地位弱势等因素影响,已取代男性同胞成为“搓麻”行为的主体[4] 。第四,“搓麻”行为的治理思考。鉴于“搓麻”行为的治理是本文的研究重点,故在此进行详细介绍。黄跃民曾针对“搓麻”行为两次撰文,认为“搓麻”行为已成为性质恶劣的社会问题,政府部门必须给予高度重视。他的《对治理“麻将风”的若干思考》一文基于对上海市城乡的抽样调查,论述了当前“麻将风”的特点、成因和治理对策,认为“搓麻”行为的治理存在两条思路;《整治“麻将风”的初步探讨》一文首先分析了“麻将风”的特点及危害,其次解释了“麻将风”盛行的原因,再次从社会治安综合治理的角度探讨了治理“麻将风”的路径。丁惠义在《农村“麻将风”探秘》一文中,将麻将娱乐分为三种类型:即赌博麻将、公关麻将和娱乐麻将,论述了麻将给社会造成的问题,继而从客观和主观两方面分析麻将成风的原因,最后提出制止麻将风的策略。

通过对已有文献的分析,可以发现:对“搓麻” 行为持否定态度的学者,他们论述“搓麻”行为具有严重危害性的过程存在瑕疵,以致其不能成为政府治理“搓麻”行为的充足理由。

(1)研究方法不当。根据马克思主义的唯物辩证法理论--矛盾的对立统一规律,“搓麻”行为本身具有双面性,而现有研究却过分集中在从理论方面单一论述“搓麻”行为的危害,而并未采用比较研究方法对“搓麻”行为的整体优劣进行剖析,所以其结论的科学性值得推敲。

(2)论证逻辑有失偏颇。大部分研究都是从“麻将风”盛行着眼,然后简单列举因“搓麻”行为造成的典型恶性案例,最终得出如何治理“麻将风”的相关结论。

(3)实证数据运用问题。虽存在采用田野调查法进行研究的文献,但其在整个行文中,对“搓麻” 行为引发社会问题的现状描述却没有具体的调查数据作为支撑,或者相关数据根本不足以说明政府应将“搓麻”行为完全纳入治理范畴,这无疑是研究过程中存在的漏洞。

笔者认为“搓麻”现象在我国盛行多年不衰,其主要原因在于麻将的娱乐性和游戏规则的趣味性,而不是单纯地因为“搓麻”行为可能是一种赌博方式,而且公安部也明确不将麻将认定为赌博工具。虽然社会中存在因麻将致人死亡、家庭破裂、失业和罹患疾病等现象,但是这些现象是否已达到需要政府完全治理“搓麻”行为的境地,还有待进一步探讨。正是基于对上述问题的思考,本文从实证研究的角度出发,基于公民对“搓麻”行为的认识、“搓麻”行为对公民工作、家庭和身体健康的影响程度以及公民如何处理“搓麻”行为与工作、家庭和身体健康间关系的态度等问题的调查问卷结果分析,引入民主制度中的少数服从多数原则,详细地探讨 “搓麻”行为是否应完全纳入政府治理的范畴。

2 研究设计与假设本文的研究对象是“搓麻”行为者,其调查数据均来源于四川省南充市。该市位于四川省东北部,是川东北地区的经济、文化、交通、商贸物流和信息中心,之所以选择该地作为调查地,主要出于以下方面考虑:(1)麻将爱好者众多;(2)“搓麻”现象普遍;(3)与麻将相关的服务行业发达。因此该地的数据具有说服力和代表性,能在一定程度上增加所得结论的科学性。在确定南充市为调查地之后,采用多阶段非概率的方式进行抽样。首先采用判断抽样选取顺庆区主城区、嘉陵区主城区和嘉陵区桃园乡以及高坪区都京镇为调查地。顺庆区主城区是南充市的政治、经济、文化中心,该地区经济发达,人口稠密,阶层分化明显,麻将相关服务行业发达。高坪区都京镇是该市经济发展较好的乡镇之一,曾有国有企业进驻,现正打造南充市都京工业园区,该镇麻将爱好者众多,麻将已融入该镇居民的生活,成为他们生活中不可或缺的部分。相较而言,选择嘉陵区主城区和嘉陵区桃园乡的原因在于协调经济因素对调查结果的影响,嘉陵区是该市的贫困区,而桃园乡的经济相较而言欠发达,但“麻将风”却异常流行。其次,在四地采用偶遇抽样的方式进行自填问卷与访问问卷调查,主要围绕公民对“搓麻”行为性质的认识、公民“搓麻”行为的目的以及“搓麻”行为对其日常生活的影响等问题展开。本次调查共发放问卷 800 份,回收 750 份,有效问卷 710 份,有效回收率为 88.75%,其中性别结构为:男性占 52.1%,女性占 47.9%;年龄段结构为: 18~30周岁的人数占42.7%;31~45周岁的人数占38.5%;46~60 周岁的人数占 15%;60 周岁以上的人数占 3.8%。受教育程度结构为:小学学历占 1.4%; 初中学历占 4.2%;高中、中专及中师学历占 12.7%; 大专学历占 39.4%;本科及以上学历占 42.3%。

为弥补问卷调查的不足,在问卷调查的同时,调查组对部分被调查者进行无结构式访谈,以获取定性资料。对所收集的问卷资料采用 Visual FoxPro录入数据,充分利用 SPSS15.0 进行单变量描述统计、双变量交互分类以及多重响应分析。

本文研究的假设前提为“搓麻”行为是否应完全纳入政府治理的范畴,取决于“搓麻”行为是否造成恶劣的社会问题。然而“社会问题”和“恶劣”都是比较抽象和笼统的概念,所以必须借助于多个指标加以测定。本文有关“社会问题”认定的指标构建主要如下:“搓麻”行为的性质认识、“搓麻”行为的目的认识、“搓麻”行为对工作的影响、“搓麻”行为对家庭的影响、“搓麻”行为对身体健康的影响、 公民处理“搓麻”行为与工作关系的态度、公民处理 “搓麻”行为与家庭关系的态度、公民处理“搓麻”行为与身体健康关系的态度等。考虑到民主的内涵和现实情况,“恶劣”的判断标准具体界定为:(1)超过 50% 的公民认为“搓麻”行为是赌博方式或者认为“搓麻”行为的目的是谋生手段;(2)超过 50% 的公民认为“搓麻”行为对自己的工作、家庭或者身体健康已造成影响和特别影响;(3)超过 50% 的公民在处理“搓麻”行为与工作、家庭和身体健康间关系的态度偏向于“搓麻”行为。如果满足上述判断标准之一,“搓麻”行为即是一个性质恶劣的社会问题,那么政府应将“搓麻”行为完全纳入治理范畴,采取强制性措施或者其他措施严厉打击,整顿社会上存在的“麻将风”现象。

3 结果分析 1:公民对“搓麻”的认识该部分主要探讨公民对“搓麻”行为的性质和目的认识。

3.1 “搓麻”行为的性质认识通过表 1 可知:88.7% 的公民认为“搓麻”行为是一种娱乐方式,将“搓麻”行为定性为赌博方式的公民占总人数比例为 11.3%。由于数据间存在巨大的差异,即 88.7% 远远超过 11.3%,由此可推断:大多数公民倾向于将“搓麻”行为的性质认定为娱乐方式,而不是赌博方式。

| 表1 对“搓麻”行为的性质认识情况 |

通过进一步分析发现,公民的受教育程度与对 “搓麻”行为的性质认定存在规律,即:受教育程度越高,越倾向于将“搓麻”行为认定为娱乐方式;受教育程度越低,越倾向于将“搓麻”行为认定为赌博方式(表 2)。具体而言,具有小学、初中及高中学历的公民大都倾向于将“搓麻”行为定义为赌博方式,然而具有大专、本科以及本科以上学历的公民却相反,他们更倾向于将“搓麻”行为定性为娱乐方式。调查结果中甚至出现了极端情形,具有小学学历的公民没有一位认为“搓麻”行为是娱乐方式,而具有本科及本科以上学历的公民中没有一位认为 “搓麻”行为是赌博方式。

| 表2 对“搓麻”行为的性质认识情况 |

公民“搓麻”行为的目的主要有以下四种类型: 消遣时间、交流情感、谋取利润及兴趣爱好。如表 3所示,在这四种类型中,公民“搓麻”的目的更倾向于消遣时间和交流感情,而不是谋取利润和兴趣爱好。性别对“搓麻”行为的目的会产生影响,56.8% 的男性公民认为消遣时间和交流感情是“搓麻”的主要目的,交流感情占了较高比例,无疑是对学者们提出的公关麻将的一种回应;而女性公民进行“搓麻”行为的主要目的是消遣时间,79.4% 的女性公民持该观点,其次才是交流感情。因此消遣时间是公民进行“搓麻”行为的主要目的,这背后的原因是多方面的,可能是因为麻将是一种娱乐工具,大家在闲暇时就喜欢玩几把,也可能是由于日常生活太枯燥无味,“搓麻”行为顺其自然地成为了一类人群“混日子”的方式。认为“搓麻”行为的目的是谋取利润的人数为 50 人,占总人数的7%,其中男性为 40 人,女性为 10 人。所以事实上并不能完全排除现实生活中存在以获得不当得利为目的进行的“搓麻”行为,以获得不当得利进行 “搓麻”行为的人员常被民众冠以“职业麻将者”的称号,虽然这些人群所占总体比例不大,但仍需引起相关部门的重视。

| 表3 对“搓麻”行为的目的认识情况 |

“搓麻”行为对生活的影响,将分别通过“搓麻” 行为对工作、家庭及身体健康的影响程度来说明。

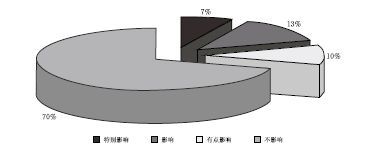

4.1 “搓麻”行为对工作的影响“搓麻”行为对工作的影响程度如图 1 所示,认为“搓麻”行为对其工作造成了特别影响的公民占总人数比例的7%;持“搓麻”行为对其工作造成了影响观点的公民占总人数比例的13%;10% 的被访者认为“搓麻”行为对其工作有点影响;70% 的被访者认为“搓麻”行为并未对其工作带来任何影响,所以持“搓麻”行为对其工作造成了特别影响或者影响观点的公民占总人数的比例为20%。由此可见:“搓麻”行为对工作造成的恶劣影响程度十分有限。

|

| 图1 “搓麻”行为对工作的影响情况 |

“搓麻”行为对家庭的影响如表 4 所示,14.1% 的公民认为“搓麻”行为给其家庭造成了特别影响; 12.7% 的公民认为“搓麻”行为给其家庭造成了影响;认为“搓麻”行为给自己家庭造成了一点影响的公民占总人数比例的 29.6%;认为“搓麻”行为没有给自己家庭造成影响的公民占总人数比例的 43.7%。26.8% 的公民认为“搓麻”行为对其家庭造成了特别影响或者影响,与对工作影响程度的类似情形相比,足足高出六个百分点;而且 29.6% 的公民认为“搓麻”行为对其家庭有点影响,大大超过了工作中类似情形中 10% 的比例。由此可知,相较于“搓麻”行为对工作的影响程度而言,“搓麻”行为对家庭的影响程度更大。然而它并不能成为“搓麻”行为对家庭影响情况的最终结论,即:“搓麻”行为对家庭的影响是有限的。

| 表4 “搓麻”喜好程度对家庭的影响情况 |

事实上,“搓麻”行为对家庭的影响情况与被访者对麻将的喜爱程度间存在着密切联系。由表 5 可知:认为“搓麻”行为对家庭的影响程度特别大或者认为“搓麻”行为会对家庭造成影响的群体是不喜欢麻将的群体;而在喜欢麻将的群体中,大部分人认为“搓麻”行为只会对家庭带来一点影响,认为“搓麻”行为不会给家庭造成影响的群体是特别喜欢麻将的人群。综上所述,民众认为“搓麻”行为对家庭的影响情况,与他们对麻将的喜好程度构成一定意义上的反比关系。

| 表5 “搓麻”行为对家庭的影响情况 |

通过表 6 可以了解“搓麻”行为对公民身体健康的影响情况。14.1% 的公民认为“搓麻”行为对其身体健康存在影响;23.9% 的公民认为“搓麻”行为对其身体健康是不造成影响的;而持“搓麻”行为对身体健康会造成一点影响观点的公民占总人数比例的 62%,没有公民认为“搓麻”行为会对身体健康造成特别影响。虽然与工作和家庭两者相比,公民认为“搓麻”行为会对身体健康造成特别影响或者影响的比例有所下降,但是我们必须看到公民认为“搓麻”行为对其身体健康会造成轻微影响的比例却异常高,达到了 62%,这是前两者所不具有的特征。换言之,“搓麻”行为会对身体健康造成影响,已是公认的事实,只不过它对身体健康的影响程度还不是很大,这方面有必要引起“搓麻”行为者的注意。

| 表6 “搓麻”行为对身体健康的影响情况 |

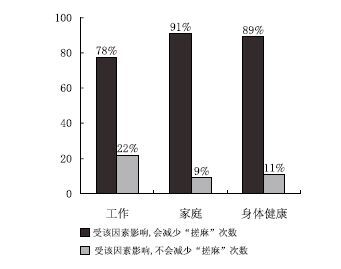

对公民处理“搓麻”行为与生活关系的态度,主要从三个方面加以分析:第一,处理与工作关系的态度。78% 的公民认为,如果“搓麻”行为影响到了工作,他们会减少“搓麻”行为的频次;22% 的公民不会因为工作受影响,而减少“搓麻”行为的频次。第二,处理与家庭关系的态度。91% 的公民会因为家庭遭受“搓麻”行为的影响,而减少“搓麻”行为的频次;而有 9% 的公民不考虑家庭因素而减少“搓麻”行为的频次。第三,处理与身体健康关系的态度。89% 的公民会因为身体健康受到影响而减少 “搓麻”行为的频次;持因为身体健康因素,而不会减少“搓麻”行为频次观点的公民所占比例为 11%(图 2)。

由此可知:一方面,在影响“搓麻”行为频次的三大因素中,按其效果优势排序,依次是家庭 > 身体健康 > 工作,绝大部分民众会因为家庭受到“搓麻”行为的影响而减少“搓麻”行为的频次,然而多达 22% 的民众不会因为工作受到影响而减少“搓麻”行为的频次,继而降低了因工作因素受影响而减少“搓麻”行为频次的有效性,身体健康因素影响公民减少“搓麻”行为频次的效果居于家庭因素和工作因素之间。另一方面,公民能够正确处理“搓麻”行为与生活间的关系,大多数公民在工作、家庭及身体健康受到“搓麻”行为影响的时候,他们会主动、积极地减少“搓麻”行为的频次,避免“搓麻”行为给上述方面造成更大的影响。

|

| 图2 公民处理“搓麻”行为与生活关系的态度 |

根据前面的数据分析,我们可以得到以下几方面的结论。

6.1 “搓麻”普遍存在,缘于公民更多地将其定义为一种娱乐方式,将麻将作为消遣时间的工具政府是否需要对普遍存在的“搓麻”行为进行综合治理,与公民对“搓麻”行为的认识密切相关。如果绝大部分公民认为“搓麻”行为是赌博方式,民众进行“搓麻”行为的主要目的是谋取利润,期望获得不当得利,那么该初衷不仅有悖于社会主义核心价值观,而且也是对我国传统文化的一种践踏,由此政府则需立即对现今盛行的“麻将风”进行全面治理,使得这种不良现象失去生存的土壤。但根据公民对“搓麻”行为的认识可知:与将“搓麻”行为定性为赌博方式相比,公民更倾向于将“搓麻”行为定性为娱乐方式;公民热衷于“搓麻”行为的主要目的不是谋取利润,而是消遣时间和交流感情。由于绝大部分公民都认为“搓麻”行为是一种娱乐方式,倾向于将麻将作为休闲娱乐的工具,因此在日常生活中民众并不会对“搓麻”现象非常反感,显然这才是“麻将风”盛行的主要原因。据此来看,虽然“搓麻”现象随处可见,但它还不是一个性质恶劣的社会问题,所以政府目前没有必要将其完全纳入治理的范畴。

6.2 “搓麻”行为对公民生活的影响并没有如某些学者所指出的那般恶劣“搓麻”行为对公民生活的影响情况,是判断政府是否将其完全纳入治理范畴的指标之一。本文具体从“搓麻”行为对公民工作、家庭及身体健康三个方面的影响程度来探讨“搓麻”行为对公民生活的影响。根据“搓麻”行为对公民生活的影响分析可知:20% 的公民认为“搓麻”行为对工作造成了特别影响或者影响;持“搓麻”行为对家庭造成特别影响或者影响观点的公民占总人数比例的 26.8%;持“搓麻” 行为对身体健康产生特别影响或者影响观点的公民占总人数比例的 14.1%。数据分析的结果与我们先前设定的标准(超过 50% 的公民认为“搓麻”行为对自己的工作、家庭或者身体健康已造成影响和特别影响),仍然存在一定距离,所以可推断“搓麻”行为对公民生活的影响程度是有限的,“搓麻”行为不是一个性质恶劣的社会问题。虽然社会中存在因为 “搓麻”行为导致公民家庭破裂、罹患疾病甚至死亡的事实,但是它们都是因“搓麻”行为引起的极端个别事件,并没有呈现出规模化发展的趋势,显然学者们存在将“搓麻”行为危害性扩大的嫌疑。

6.3 绝大部分公民能够理性地在“搓麻”行为与正常生活间做出选择公民能否在“搓麻”行为和正常生活间做出理性选择,是探讨“搓麻”行为是否应完全纳入政府治理范畴的另一个指标。研究显示:22% 的公民不会因为工作受影响而减少“搓麻”行为的频次;9% 的公民不考虑家庭因素而减少“搓麻”行为的频次;持因为身体健康因素而不会减少“搓麻”行为频次观点的公民占总人数的比例为 11%。通过将研究结果与“搓麻”行为是否应完全纳入政府治理范畴的判断标准三(超过 50% 的公民在处理“搓麻”行为与工作、 家庭和身体健康间关系的态度偏向于“搓麻”行为)相比较可知,只有少部分公民在处理“搓麻”行为与工作、家庭及身体健康关系时会偏向于“搓麻”行为; 而绝大部分公民能够正确处理“搓麻”行为与生活间的关系,他们在工作、家庭及身体健康受到“搓麻” 行为影响的时候,会主动地减少“搓麻”行为的频次,避免“搓麻”行为给工作、家庭和身体健康造成更大的影响。由此推断,绝大部分公民能够理性地在“搓麻”行为与正常生活间做出选择,政府没有必要将 “搓麻”行为完全纳入其治理范畴。

| [1] | 黄跃民. 对治理“麻将风”的若干思考[J]. 社会, 1991 (12) : 22 –24. |

| [2] | 祝卓宏, 吴胜涛. 打麻将、吸烟、饮酒行为对震后灾区民众心理健康的影响[J]. 心理科学发展, 2009 (3) : 551 –555. |

| [3] | 王子英, 曹永革, 杜桂娥. 长时间打麻将诱发心肌梗死或脑卒中27 例临床分析[J]. 齐鲁医学杂志, 2002 (4) : 339 . |

| [4] | 卓惠萍, 鲁彦平. 农村麻将主体女性化: 事实、假象及是非的讨论[J]. 妇女研究论丛, 2010 (2) : 35 –40. |

2014, Vol. 16

2014, Vol. 16