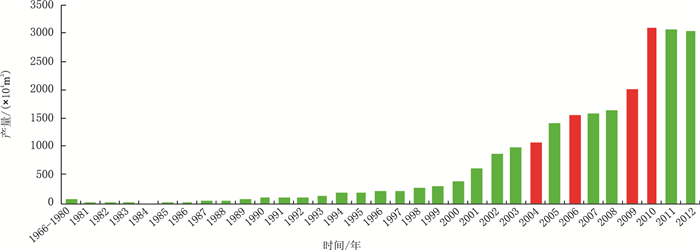

进入21世纪,随着中国经济、科技的飞速发展和中国海洋石油技术的进步,渤海油田进入了快速发展时期,其产量在2000年之后直线上升,已成为拉动中国海洋石油产量的主要力量,同时也成为中国石油产量的重要增长点。渤海油田现已发现三级石油地质储量超过50××108t,其中探明石油地质储量近30××108t,为油田上产、稳产3 000×104m3及“二次跨越”奠定了物质基础。渤海油田在2004年首次实现产量1 000×104m3,之后连续突破1 500×104m3、2 000×104m3大关,于2010年建成3 000×104t产能,创造了国内外油田公司发展的奇迹[1](图 1)。随着油田采油量的快速增加,所需科技工作量也呈现数量级增长,但与此同时,渤海油田科技人才呈现较大缺口,2004年渤海油田提出建设3 000×104t大油田目标,而此时主要承担科研工作的渤海油田勘探开发研究院仅有100余人,科技人才总量不足成为制约渤海油田跨越式发展的最突出问题。

|

| 图1 渤海油田产量统计 |

新时期石油系统如何培养青年员工?针对这个问题,不少石油企业在党建促人才培养、人才发展趋势、人力资源管理对策及人才高地建设等方面做了不少探索性试验[2-6],并取得较好成果,但对于青年科技员工培养讨论较少。习近平总书记指出:创新的制高点在科技,科技创新的希望在青年。因此青年石油科技人才的培养是石油企业人力资源工作者应该努力关注的。

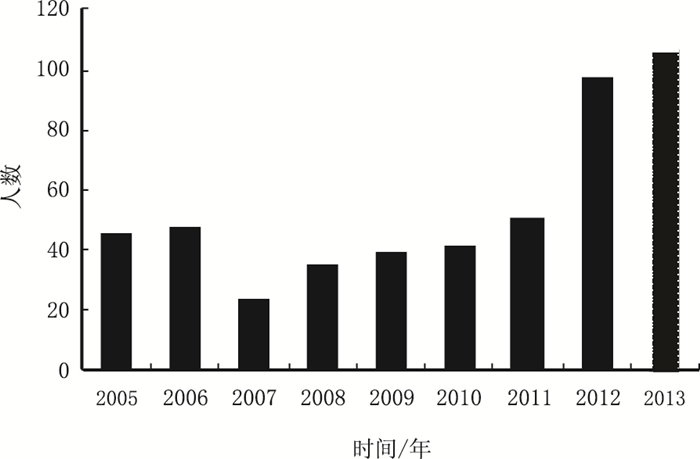

1 “3T”培养模式的提出2004年之前,渤海油田产量不足1 000×104t,但在2010年渤海油田上产3 000×104t,油田快速发展时期,人员少、经验不足等突出矛盾显得尤为突出,成为制约油田快速发展的最主要因素。为解决科技人员总量不足的矛盾,渤海油田一方面在老员工内部挖潜,另一方面积极向社会招聘成品人才和高校应届毕业生,尤其加大应届毕业生的招聘力度。从2005年至今,渤海油田先后到全国各大石油类高校招聘应届毕业生400多人充实到科研队伍,2005年至2011年平均每年招聘应届毕业生40~50人,近两年每年招聘应届毕业生约100人(图 2)。目前渤海油田科研队伍中高级工程师、工程师和助理工程师比例约1:2:3,人才结构呈现金字塔形,其中承担渤海油田科研工作主体的研究院35岁以下青年科技人员已占总人数的74%。

|

| 图2 渤海油田科研队伍近年应届毕业生招聘规模 |

如此年轻的科研队伍,并未对渤海油田勘探开发生产工作产生影响,目前渤海油田平均每年获得省部级以上奖项十余项,同时科研人员有效支撑了渤海连续稳产3 000×104m3。这与渤海油田青年科研人员所起的作用是分不开的,如此大的青年员工队伍,如何使每一位青年员工快速成才,不仅关系到青年员工个人的发展,同时也是关系到渤海油田和中国海油发展的重大问题。从渤海油田近几年招聘的青年科技人员学历分布看,普遍以高学历的硕士、博士为主,占招聘总人数的95%以上。这批青年员工素质高、易于培养、创新能力强,但是也存在实际生产经验不足、研究面单一等不足,难以快速融入科研生产,这主要与我国目前石油、地质类高校的人才培养模式有关。当前我国石油类高校的人才培养或多或少存在各种缺陷,主要体现在以下几个方面:(1)专业培养方案多年不变,与企业实际需要结合不紧密;(2)理论课程设置欠合理;(3)实践类课程设置偏少等等[7]。部分高校虽然对于在校期间学术培养模式做了思考[8-9],但本质上培养模式并未有大的变化,这些缺陷决定了新毕业的青年员工必须经过“二次培养”,才能成为油田真正需要的科研人才。

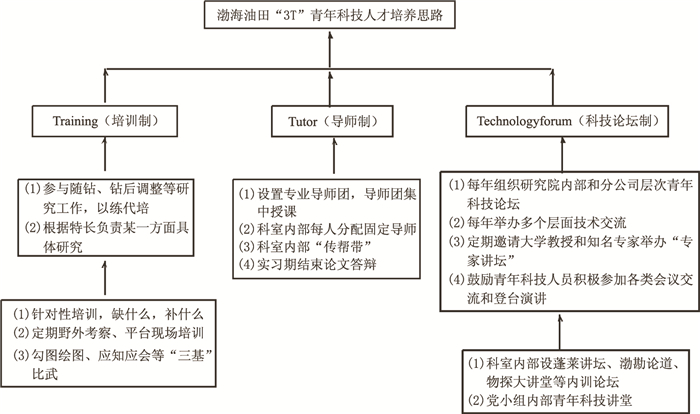

2 “3T”培养模式的体系构建以培养针对渤海油田发展、面向中国海洋石油总公司(以下简称中国海油)发展所需要的油田科研人员为目标,针对新招聘青年员工的不足,渤海油田系统研究了油田科研人员所必须具备的基本技能。油田科研人员不同于石油院校和科研单位科研人员,他们的研究以油田效益为导向,必须与生产结合并快速应用于生产,因此要求油田科研人员必须具备以下基本技能:(1)必须熟练掌握基本的石油理论(包括地质、油藏、钻井、试油等);(2)必须熟练掌握研究的基本思路和方法,并熟悉所在油区或所负责油田的地质情况;(3)研究成果必须形成报告并进行汇报。基于此,渤海油田规划了由导师制、培训制和科技论坛制等三个模块组成的“3T”青年科技人才培养模式[10],期望对油田青年科技人员培养模式做尝试(图 3)。

|

| 图3 渤海油田“3T”青年科技人才培养体系基本框架 |

刚出校门的应届毕业生,虽然已在学校经历了四年以上系统的石油类课程教育,具备了基本的专业素养,但仍难以在短时期内完成大学生到油田员工的转变。笔者近几年的调研发现,毕业两年以内的青年员工60%以上对工作环境、生活环境和人际关系不适应,对于学校生活充满留恋,仅有不到10%对工作岗位较适应。如何帮助新毕业青年员工尽快度过“断奶期”,快速融入科研生产工作,对于青年科技人员成长非常重要。

渤海油田十分重视“师带徒”环节在青年科技人才培养中的重要性。近年来坚持在科研人员中实行“一对一”师带徒制度,导师全部经过严格挑选,均由群众口碑好、工作经验丰富、业务能力突出且具有高级职称的专业技术人员担任,教授级高工、总公司和油田公司专家也亲自带徒。经验丰富的导师带领徒弟共同参与目标分析、随钻、油藏方案指标制定等工作,手把手教,一个图一个表地教,使得新毕业员工能够快速融入生产科研。同时导师还充当起生活中的导师,帮助青年员工尽快进入油田生活。多年“师带徒”实践,效果显著。2005年至2009年毕业的青年科技人员在师傅的指导和帮助下,不仅成为渤海油田科研生产的主力,有的还已走上科级领导岗位。目前“一对一”师带徒制度已从科研队伍推广至生产队伍,大大缩短了青年员工“断奶期”,加快了青年员工的培养速度。

自2011年起,渤海油田在科研队伍中创新提出“导师团”制度,由本专业教授级高工、总公司和分公司专家等高层次科研人员组成阵容庞大的导师团,对青年科技人员中存在的问题定期集中授课、答疑,同时在科室内部继续坚持“一对一”师带徒制度,实现了理论水平和实践能力的双提高。

2.2 培训制(Training)2005年以后招聘的高学历层次的硕士、博士毕业生,在校期间均经历了4年以上系统的石油类课程教育,且普遍参加了学校导师的科研项目,具备了一定的科研能力和素质。但这些青年员工在校期间参与的项目多偏重于科研,而偏离于生产,同时由于其学校导师的专业兴趣,也使得每一名青年员工具有各自的专业方向。以石油地质专业新毕业一年的员工为例:沉积方向多关注在沉积类型和是否存在砂体,构造方向多关注于构造特征和几期构造运动,层序地层学方向对任何一套地层都想细分高位域、低位域,成藏方向更多喜欢研究成藏模式而忽略是否有储层。但油气勘探是多专业的融合,单纯关注某一方面必然与实际生产脱节。经笔者在渤海油田科研人员中多年的调查,90%以上的青年员工毕业一年内关注点具有片面性,实际工作易陷于个人的专业方向圈内。

对青年科技人员的培训工作主要分课程培训和实践培训两部分,课程培训针对每一位青年员工做针对性专业理论和技能培训,做到“缺什么,补什么”;实践培训主要通过参与科室内日常科研工作,在实践中学习,以练代培,同时根据每一位青年员工的专业特长,在科室导师的指导下负责某一小专题。虽然渤海油田科研任务繁重,但磨刀不误砍柴工,新毕业员工参加工作第一年基本有3个月到半年的课程培训。如针对地质和油藏专业培训钻井、测试课程,针对物探研究人员做地质、油藏类课程培训等等;同时积极组织野外地质考察、海上平台实习等现场培训项目。近年组织的应知应会、勾图绘图比赛也进一步培训青年科技人员的“三基”能力,工作第二年,青年员工多以实践培训为主,全面参与到科研生产项目中。

2.3 科技论坛制(Technology Forum)除了专业能力的培养,如何将个人和团队的科研成果对外展示并获得通过,也是油田科研人员的重要基本功之一。由于青年科技人员各方面经验不足,科研团队一般不敢轻易让青年员工汇报重大科研成果,但青年科研人员汇报的基本功又需要锻炼,如何解决“不让马吃草,又让马儿跑”这一难题?渤海油田创造青年科技论坛、青年技术交流等多个展示平台,充分让员工展示和发挥个人能力;邀请知名教授、专家现场讲学,与青年科研人员现场互动;同时积极支持和引导青年科研人员参加国际、国内会议,并鼓励登台汇报。渤海油田虽然近两年每年以100人左右规模招聘,但通过创造各类机会,基本能保证每位青年员工年均两次以上汇报机会。

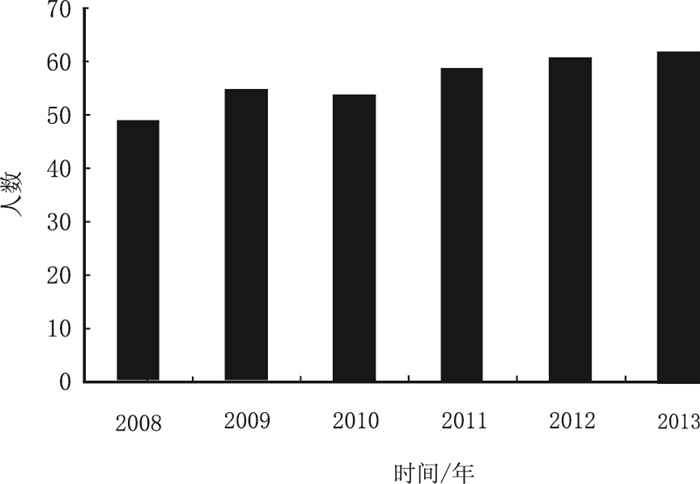

每年开展的青年科技论坛活动,成为青年科技人员成长和展示风采的重要平台。青年员工通过演讲交流,提高了专业水平,促进了快速成才,达到“交流技术、分享经验、展示风采、共同提高”的目的。经过层层选拔,每年均有50人以上参加论坛,极大锻炼了青年科技人员汇报能力(图 4)。尤其2010年以后,科技论坛形式不断创新,采用国际会议的形式,设置论坛环节、展板展示环节和专家主题报告。目前青年科技论坛已推广到渤海油田生产一线,并已连续举办两届科研一线和生产一线同台比武的论坛,同时也涌现出多位科研一线“青年岗位能手”,他们中的部分已成为科研骨干。

|

| 图4 渤海油田近年青年科技论坛参与人数 |

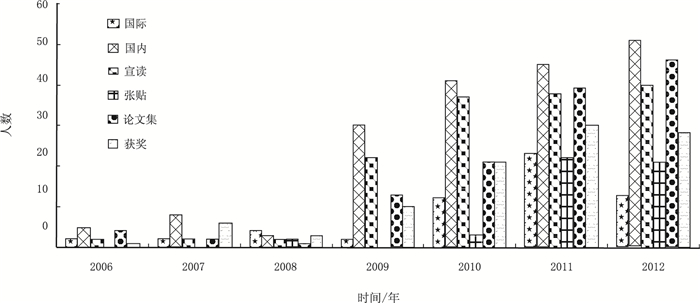

鼓励青年员工参加国际、国内学术会议也是培养青年科技人员的重要一环。近年来,渤海油田参加国际AAPG、SEG等顶尖行业会议的人数越来越多,也有越来越多的人登上汇报的讲台(图 5)。2013年渤海油田一次性共有25篇论文被国际顶级石油地质会议——AAPG会议录用,并有三位30岁以下青年科技人员登台做专题汇报,汇报内容获得国际同行的一致认可,同时还有一篇论文从516篇展板论文中脱颖而出,获得2013年度AAPG年会“十大优秀展板”,为中国石油地质界争得了荣誉。

|

| 图5 渤海油田近年参加国内外会议、论坛一览 |

通过科技论坛制的实行,经过3年左右培养,青年科技人员即可独立承担分公司和总公司级汇报任务,并能很好地展示团队的科研成果,科研成果的利用转化率不断提高。

3 “3T”培养模式的效果初探 3.1 铸造优秀团队自2005年渤海油田上产1 500×104m3后,在5年时间内完成从1 500×104m3到3 000×104m3的跨越,其勘探、开发、生产、研究工作量同样也是巨大的。勘探要按时完成每年储量替代率,开发、生产要保证每一个新油田按时投产、老油田降低递减率,科研工作量不是简单的两倍,甚至是几倍工作量;但渤海油田年轻的科研工作者团队坚持了下来,且圆满完成了各项任务。以渤海油田勘探开发研究院辽东湾勘探项目队这个年轻集体为例,平均年龄为30岁,90%的项目人员为“80后”,但这个团队通过培养和挖掘年轻人,不仅圆满完成各项科研任务,同时屡创佳绩,连续发现锦州25-1、金县1-1等多个亿吨级油田,该团队也在2011年获得“中国青年五四奖章集体”称号。同时更为可贵的是,该团队通过“3T”培养模式的实施,不仅培养了大批优秀的青年科技人员,而且该团队自2009年起平均每年向中海油国际公司、管理部门等输送一到两名优秀的青年科研人员,成为渤海油田“3T”青年科技人才培养的典范。

3.2 缩短青年员工成才期“3T”培养模式大大缩短了青年科技人员成长期,现阶段作为渤海油田科研主体的勘探开发研究院,2005年至2007年招聘的应届毕业生均已独立负责课题研究,他们中的多人已经在工作中独当一面,其中4人已成为科级以上领导,绝大多数已经成为近两年新招聘毕业生的师傅。2013年6月渤海油田一次性向国土资源部汇报12个油田储量复算研究,其中5个油田汇报工作由2008年以后招聘的应届毕业生完成。自2011年至今渤海油田青年科研队伍先后涌现中央企业杰出青年岗位能手1人、天津市青年岗位能手1人、中国海油青年岗位能手1人、渤海油田青年科技标兵多人。经笔者调研,“3T”培养模式使应届毕业生从参加工作到能够独立承担科研课题的时间由原来的5年左右缩短为3年左右,大大提高了科技人才成长速度。

4 结语石油企业只有不断创新青年科技人才培养模式,把青年科技人才培养好、使用好,才能让他们充分发挥其无穷尽的创造力。渤海油田近年实施的“3T”青年科技人才培养模式总体来看是成功的,但并不是一成不变的,自2011年实施的“导师团”制度即是做出的重要改进。今后随着越来越多的“90后”加入到渤海油田科研一线,随着国内外石油科技的飞速发展,我们也必须进一步改进和完善培养制度。“3T”青年科技人才培养模式仅仅是探索,但在渤海油田快速上产过程中作用是巨大的,同时也为中国海油“二次跨越”打下了良好的基础;希望今后有更完善的培养模式出现,推动我国石油行业青年科技人才的快速成长。

| [1] | 陈壁. 渤海油田上产3000万吨科技创新实践[M]. 北京: 中国石化出版社, 2011 : 1 . |

| [2] | 张英良, 史扬, 黄征. 关于EPC模式下党建工作的认识[J]. 石油天然气学报, 2012, 34 (4) : 181 –184. |

| [3] | 尹海英. 对钻井公司技术工人队伍现状的思考[J]. 行政事业思考与财务, 2011 (10) : 172 . |

| [4] | 滕春. 浅谈石油企业打造人才高地的重要性[J]. 石油教育, 2011 (4) : 19 –20. |

| [5] | 朱业宏. 石油企业人力资源管理创新初探[J]. 江汉石油学院学报, 2004, 26 (3) : 145 –148. |

| [6] | 张军. 关于加快海上油田青年科技人才培养的思考[J]. 内江科技, 2012 (3) : 17 . |

| [7] | 陈大恩, 冉婧, 余祖德. 石油高校人才培养的建议[J]. 石油教育, 2009 (4) : 62 –65. |

| [8] | 傅安洲, 马昌前, 康仲华, 等. 发达国家高等地质教育改革与发展的特点[J]. 人文与管理论丛, 1997 (6) : 38 –41. |

| [9] | 康志强, 冯佐海, 孙宏霞, 等. 就业多元化视域下高校人才培养的改革与实践[J]. 中国地质教育, 2012 (3) : 1 –4. |

| [10] | 张光明, 徐中波.渤海油田3T模式助推青年成才[N].中国海洋石油报, 2012-10-19(3). |

2014, Vol. 16

2014, Vol. 16