1907年,在陕西延长成功钻探的第一口工业油井成为中国石油工业的开端,之后,中国在新疆独山子、甘肃玉门等地开采石油并炼制少量成品油。但旧中国的石油工业极其落后,1907—1949年近半个世纪,中国累计石油产量仅为278万吨[1],1949年也只有12万吨,其中还包括5万吨的人造油[2]。中国的原油地质储量估计为2亿吨,“贫油国”的观点在国内外普遍流行,旧中国的石油消费几乎完全依靠进口,主要来源地是美英等西方国家。新中国成立之前,解放区还从苏联进口少量的成品油,1946年为400吨,1947年猛增到10 900吨,1948年为58 700吨。因此,新中国是在极其落后的基础上开启自己的石油工业历程。

1 1949—1965年:石油净进口国新中国建立后,在燃料工业部的统一部署下,立即着手恢复石油工业,展开大规模的地质勘探和钻井活动,成果显著,中国原油产量迅速增加(表 1)。1959年大庆油田发现之前,先后依赖玉门油田和新疆克拉玛依油田,中国的原油产量从12万吨跃升到近400万吨。

| 表1 1949—1965年中国原油生产和石油进出口情况统计 |

由于受石油工业基础条件和原油地质储藏认知等因素的制约,中国石油产量远不能满足经济恢复和国家安全需要。1959年之前,中国需要大量进口石油,进口依存度维持在50%以上,1951年更是高达70%多。新中国成立初近10年,有两个进口高峰段:1950—1953年和1955—1957年,前一阶段正好处在国民经济恢复和抗美援朝期间,经济建设和大规模军事行动导致对石油需求急剧上升;后一阶段处在“一五”计划最为关键的时期,大量重工业设备投入运转大大增加了石油需求,这说明当时进口石油对维护国家安全、恢复发展国民经济和开展社会主义建设是必要的。1950—1960年期间,中国的原油产量增速惊人,主要归功于中国石油技术专家和工人们自力更生的奉献精神;同时,以苏联为首的社会主义国家也提供了必不可少的资金和技术援助,因此,从1959年开始,中国石油进口依存度开始下降。

新中国成立后至1960年初期,苏联是中国进口石油的唯一或主要来源国,1962年之前的大多数时间,苏联石油占进口总量的70%。从1955年开始,中国的进口来源出现了多元化趋势,除苏联外,还从罗马尼亚等国进口少量石油,但都集中在社会主义国家,这完全与当时的国际形势和中国“一边倒”的外交方针相一致。随着中苏关系的破裂和迅速恶化,从苏联的石油进口量开始直线下降,1969年珍宝岛事件后完全停止。

1960年,新疆克拉玛依油田原油产量创纪录地达到163万吨,占全国原油产量的39%[3],新开发的大庆油田原油产量97.1万吨[4],中国石油自给率提高,进口依存度大幅下降。从1961年起,大庆油田成为中国的支柱油田,1965年生产原油834万吨,此外,胜利油田和大港油田也建成投产,1965年全国原油产量突破千万吨大关,达到约1 132万吨。

1957年前后,中国几乎没有任何石油出口,之后开始少量出口,随着原油产量和炼化能力的增长,中国从1964年开始石油出口大幅增加;与此同时,中国石油进口量迅速下降,到1965年,净进口量只有8 000吨,进口依存度降至0.07%。尽管从严格意义上来说,中国依然是石油净进口国家,但是很显然,中国的石油进出口地位开始发生变化,进入了由净进口国向净出口国转变的过渡时期。

2 1966—1972年:过渡和调整时期1966年,“文革”严重破坏了中国社会经济发展,能源工业也遭受冲击,但石油部门力排干扰,在逆境中继续前进,仍然取得了骄人的成绩。这一时期,大庆、胜利和大港三大油田陆续投入生产,原油产量大幅提升。1966年,全国原油产量达到1 454万吨,增长了22%;1967年,“文革”明显波及石油行业,原油生产出现了负增长(表 2),但总的说来,这一时期,中国原油生产保持了高速增长,总产量增长了3倍多。

| 表2 1966—1972年中国原油生产和石油进出口情况统计 |

增长的根本原因是国内经济发展和维护国家安全的紧迫需求。中苏关系破裂以及苏联突然从中国石油部门撤走大量专家,使得中国高层初步认识到石油安全的重要意义,提出了自给自足和自力更生的石油安全目标,以便在国际上有能力保持战略主动性。此外,经过几年学习实践,中国已经独立掌握了石油勘探和开采技术,获得了重要的储量发现。

1960年以来,尽管有更多的油田投入生产,但中国原油产量快速增长的主要原因在于大庆油田的全面开发。1960年大庆油田开始生产原油,当年产量份额就占到了18.6%(见表 3),之后大庆油田就成为中国最主要的原油产量来源。

| 表3 大庆油田原油产量和在国家原油总产量中的比重 |

1960年中期,由于原油产量迅速增长和炼油技术攻克“五朵金花”(即延迟焦化、流化催化裂化、铂重整、尿素脱蜡以及催化剂和添加剂等5个炼油攻关项目),中国的石油消费基本实现自给自足。出于必要,中苏关系破裂后中国继续从苏联进口少量成品油,但数量已非常有限,1969年后完全中断。同时,中国继续从罗马尼亚和阿尔巴尼亚进口成品油,此外,1960—1974年期间,中国还从伊朗和埃及等中东国家进口大约200万吨的原油和成品油。1967年中国石油进口量下降到2万吨,为新中国成立以来的最低进口水平,之后有所回升,到1972年进口量上升到65.2万吨。

1964年,中国开始向朝鲜和北越出口原油和成品油,尽管没有确切的数据说明出口到北越的石油量,但构成了北越和南越民族解放阵线石油供应的关键来源。60年代初,中国和部分第三世界国家保持着少量的石油贸易关系,这种关系在中苏关系完全破裂后继续进行,中国藉此扩大了在第三世界的影响。如表 2所示,与国内石油生产和消费规模相比,这一时期的进出口量都非常少,不足以对国民经济发展产生任何重大影响,中国在国际石油市场上的影响也非常小。因此,中国发展对外石油关系的动因不是经济性的,而是为了实现地缘政治目标。

通过对这一时期中国石油进出口状况的分析可以看出:在7年的时间里,有3年属于净进口国,4年属于净出口国,没有表现出规律性的特征,因此,可以认为中国正处于从净进口国向净出口国过渡和调整时期。

3 1972—1993年:由重要的输出国向净进口国转变1970年初期,国际形势发生重大变化,中国与美日等西方大国的关系开始改善,“文革”初期的“极左”路线得到一定程度的纠正,国内外形势的变化对中国石油生产和进出口地位产生重要影响。

1972—1978年,中国原油生产继续高歌猛进。1973年原油产量突破5 000万吨大关,1978年突破亿吨大关,连创历史新高(表 4)。1979年之后,连续两年负增长,从1.06亿吨降至1981年的1.01亿吨,减少了将近5%,出现这种状况的主要原因在于勘探投资严重不足,新的储量发现远远跟不上原油产量增长,且老油田产量递减加快。1981年为了解决石油勘探投资不足和原油产量下降问题,国务院批准石油部实行1亿吨原油产量包干政策,超产部分的出口差价用作勘探开发基金,并允许石油部门采取多种方式引进国外资金和先进技术装备。在政策措施的激励下,1982年原油生产止住下滑势头,恢复增长,1985年增长率达到8%以上。1986年中国原油产量突破1.3亿吨之后增长特别缓慢,增速逐年下降。

| 表4 1972—1993年中国原油生产和石油进出口情况统计 |

20世纪70年代以来,石油输出国为维护本国政治经济权益,普遍实行石油资源国有化,两次石油危机大幅度提高了原油价格。在有利的国际形势下,中国石油出口步入快速增长时期,1972—1975年,出口量从80万吨迅速增加到近1 100万吨,4年间增加了13倍。改革开放前,出口量徘徊在1 000万吨左右,1980年达到1 800多万吨,1985年升至3 600多万吨,为中国石油出口的历史最高点,之后出口量逐年下降,到1993年下降到2 300多万吨,进入转折时期。

这一时期,中国石油出口的主要目的地是日本,1972年日本首相田中角荣访华时提出进口中国原油的想法,周恩来当即表示同意,随后两国展开谈判,并于1973年4月达成协议,中国同意在1973年向日本出口100万吨原油。以1972—1975年为例,出口到日本的原油占同期中国石油出口总量的比例依次为:24.69%、54.95%、92.80%和73.72%。在石油危机打击下,资源短缺的日本从中国石油地位的转变中受益良多,中国一度成为日本追求石油进口来源多元化的主要目的地之一。即使在改革开放后,日本依然是中国原油出口的最主要国家,一半以上销往日本(见表 5),20世纪90年代中期之前一直维持在1 000万吨以上。

| 表5 1978—1982年中日贸易协议规定中国向日本出口原油量 |

除主要向日本出口原油外,中国还向泰国、菲律宾、罗马尼亚等发展中国家出口原油和成品油,改革开放后,周边国家如越南、缅甸、韩国、朝鲜等成为中国出口成品油的主要市场。多年来,不管出口量如何变化,出口去向没有明显的变化,大约85%的出口是销往以上述国家为主的亚太地区,此外,也有少量的石油出口欧美地区。

20世纪70年代和80年代初期,随着油价攀升,石油出口成为国家重要创汇来源。1980—1985年,石油出口成为中国出口创汇的第一支柱产业,1985年我国石油出口创汇达到历史最高点,为67亿美元,占当年外贸出口总额的24.5%。在改革开放初期,通过石油出口积累了大量的外汇资金,有利于引进国外先进技术和设备,推动了中国现代化进程,因此,当时的石油出口在我国对外贸易和国民经济发展中占有十分重要的地位。1985年以后,石油出口作为国家主要创汇商品的地位逐步下降。

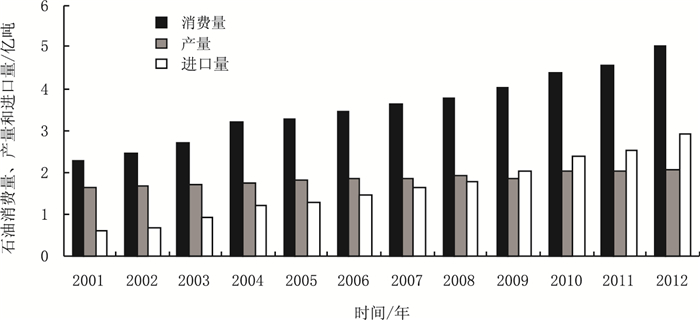

20世纪70年代,中国石油出口迅速增加的同时,依然维持了少量的石油进口,主要进口一些高品位的成品油;1985年之前,这种进口一直维持在较低水平上。1972—1985年,中国石油净出口量保持高速增长态势。1985年之后,随着我国经济持续高速发展,国内石油消费量急剧增加,原油产量却进入缓慢增长期,石油出口开始减少,而进口却迅速增加。1986年,进口量从前一年不到100万吨迅速上升到350万吨,增加了近4倍;之后尽管有波动,但进口增速明显加快,1989年超过1 000万吨。1992年中国油品市场开放后,汽油和柴油价格高涨,大量成品油涌入国内市场,成品油进口激增。1993年原油和成品油进口总量达到3 296万吨,彻底改变了中国石油的进出口地位,1993年的净进口量为981万吨,重新成为石油净进口国,且呈现逐年加大的趋势。21世纪初以来,在经济持续高速增长和人民生活水平不断提高的推动下,中国石油消费水平进入快速增长时期(图 1)。由于国内产量增长缓慢,中国日益依靠进口石油来满足国内不断增长的石油需求,进口依存度不断上升,2012年已经达到58%[5]。可以肯定,如果国内没有重大勘探发现的话,中国石油进口依存度会继续提高,净进口国的地位不会发生变化。

|

| 图1 2001—2012年中国石油消费量、产量和进口量对比 |

综上所述,1949年以来我国石油进出口地位演变经历了三个阶段。第一阶段为1949—1965年,中国是石油净进口国,绝大部分时间维持着很高的进口依存度,最主要的进口来源地是前苏联,中苏关系破裂后,石油进口量急剧下降。第二阶段为1966—1972年,中国处于从石油净进口国向净出口国过渡和调整时期。我国采取了“自给自足”的石油安全战略,进出口量都非常小,对中国经济发展和国际石油市场没有产生多大的影响。第三阶段为1972—1993年,又可分为两个时期:1972—1985年石油出口迅速增加,一度成为最重要的创汇商品,中国也成为亚洲地区最重要的石油输出国之一;1986—1993年,我国逐步减少石油出口的同时大幅度增加进口,到1993年,中国从石油净出口国转变为净进口国。21世纪初的10年,由于国内石油消费快速增长而产量却停滞不前,我国的石油进口增长很快,石油进口依存度的迅速提高对国际石油市场、国内经济发展以及国家的石油安全战略所产生的影响超过以往任何时期。

通过对中国石油进出口地位演变的研究可以得出三点启示:

(1) 1965年之前和1993年之后中国都需要进口大量石油以满足国内需求,都是净进口国,但面临的形势和解决方案却截然不同。中苏关系破裂后,中国应对进口中断有一个明确而又可靠的解决办法,即大规模开发国内油气资源,现在这个选择已经不再可行。因此,当前石油进口快速增长的现实使中国面临的风险和化解风险的难度要远超过前一段时期。

(2)中苏关系破裂后,中国实行“自给自足”的石油安全战略,这种战略选择在当时是可行的。1980年中期后,上述战略选择的空间已经越来越狭窄。尽管在20世纪90年代中国内部出现过争议:是通过增加国内石油勘探生产来对冲供需失衡还是实行“走出去”战略来保障石油进口安全?这种争论在今天已经失去了任何现实价值。今后相当长的时期内,大量进口石油已成定局,进口依赖的日益提高对我国的综合影响逐步显现,这是一种必然趋势。

(3)缓解上述趋势的重要选择应是大力开发清洁能源技术和可再生资源,这被誉为下一个改变世界的机遇和摆脱危机的路径。美国总统奥巴马曾预言,“在开发新能源方面处于世界领先的国家,将领导21世纪的全球经济”[6]。

| [1] | SMIL V. China's energy:achievements, problems, prospects[M]. New York: Praeger Publishers, Inc., 1976 : 32 -34. |

| [2] | 周凤起. 中国能源五十年[M]. 北京: 中国电力出版社, 2002 : 6 . |

| [3] | 温厚文. 百年石油[M]. 北京: 当代中国出版社, 2002 : 508 . |

| [4] | KAMBAR T, HOWE C. China and the global energy crisis[M]. Northampton Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc., 2007 : 58 -60. |

| [5] | 田春荣. 2012年中国石油和天然气进出口状况分析[J]. 国际石油经济, 2013, 21 (3) : 54 –64. |

| [6] | Edward Silver. China's edge in the energy-efficiency industry. (2009-05-08).http://www.latimes.com/news/opinion/commentary/la-oe-silver19-2009may19, 0, 6622766.story. |

2014, Vol. 16

2014, Vol. 16