秦腔流播极广,通常认为主要通过三个方面传播:“一是艺人冲州撞府的流浪演出; 二是历史风起云涌、推动历史社会发展的农民起义和农民战争; 三是秦商的商品贸易。”[1](P281)后两种说法影响甚大:“第一次是明末清初李自成、张献忠反明武装部队流动引起秦腔的流布”, “第二次大型的传播是由山陕商人的商贸活动带动的”[2](P30)。若聚焦秦腔媒介传播的微观视阈, 民国西安易俗社个体性艺术生产范型①滋生的秦腔媒介传播效应, 无疑对20世纪上半叶秦腔传播产生了重要影响。作为陕西近代知识分子主导的秦腔改良剧社, 易俗社一经出现便产生空前的社会影响。剧社全新的秦腔艺术生产范型, 新编剧目被移植和学员流动西北五省以及剧社赴汉口、北平省外巡演, 对民国时期秦腔媒介传播影响甚为显著。

① 张兰阁先生在《戏剧范型——20世纪戏剧诗学》【释题】部分概念阐述时指出“范型”是指具有一定典范意义和标准手法的戏剧类型。本文主要指西安易俗社建构的全新的秦腔艺术生产机制, 包括剧社新编秦腔剧目和省外巡演等形成的易俗社秦腔艺术生产模式。参见张兰阁《戏剧范型——20世纪戏剧诗学》, 北京大学出版社2009年版, 第1页。

一、改良新制引发的秦腔剧坛新变民国西安易俗社建构的戏剧生产范型, “废弃了历史上长期存在较为松散的人称‘江湖班子’单一体制, 建立了以艺术教育、排练、演出、创作、研究融为一体的新型学社体制”[3](P9)。剧社效仿民主共和制度, “有议会, 有执行, 有弹劾, 有编辑、教练、决算、审查, 秩序井然, 一丝不苟, 固俨然一个小中华民国”[4]。与传统江湖班社不同, 易俗社颇具现代意识的剧社宗旨和全新的秦腔艺术生产范型, 引起省内外传统戏班效仿以及持有批评立场的“他者”班社涌现。

(一) 全新的秦腔艺术生产范型民国元年(1912), 李桐轩、孙仁玉共同编纂史稿之暇, 认为欲改变“人民知识闭塞, 国家无进步之希望”局面, 只有通过普及教育提高民众的思想水平, 而普及教育的最有效便捷途径是“舍戏曲未由也”。二人便共同倡导发起, 得到陕西军政各界支持, 于民国元年(1912)共182人①联名创建了西安易俗社。李桐轩、孙仁玉于民国元年(1912)撰拟的《易俗社章程》中剧社宗旨为:“本社以灌输知识于一般人民, 使共和新法令易于推行为宗旨”[5], 得到了民国政府和基层民众的普遍认可。剧社议决于民国八年(1919)修订了《易俗社章程》, 剧社宗旨更改为:“本社以编演各种戏曲, 补助社会教育, 移风易俗为宗旨。”[6]此后宗旨未曾变更, 直至建国后被政府接办。

① 民国元年,西安易俗社成立时联名发起者共有182人,其中163人愿为发起人,29人愿为赞成人。发起人基本囊括了当时陕西军政各界的重要人物:有陕西同盟会领导人井勿幕,陕西辛亥革命后第一任督军张翔初,陕西省教育厅厅长郭希仁,陕西革命军旅长、后任陕西督军陈树藩,前陕西省议会议长杨西堂等,足见易俗社的成立是陕西当时的重大社会事件。

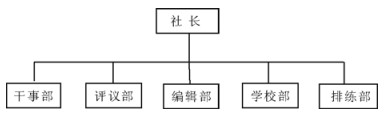

与传统秦腔班主制相比, 易俗社开创的艺术生产体制将秦腔艺术审美表现提升至新的高度。易俗社全新的运行体制使传统秦腔班社以班主个人意志为主导的制度发展到集“民主性、革命性、教育性、集体性、规范性的戏剧团体”[7](P158)。民国二十年(1931)修订的《易俗社章程》最终将剧社主要组织机构定为干事部、评议部、编辑部、学校部和排练部五个, “后来根据形势变化, 机构也屡做调整, 如改社长制为社务委员会制, 增设交际部、营业部等, 都始终没有变”[8](P149)。易俗社一直保留此五个核心部门, 《易俗社章程》对五个部门有详细的职责分工。易俗社五个部门间的相互协调配合, 能够按照艺术规律生产经营, 客观上也保证了剧社每逢经营困难时依然能够保持有序运转。

易俗社在学员培养方面更是开创了与传统秦腔班社截然不同的培养模式。传统秦腔班社的班主与学徒大都为文盲, 秦腔艺术的传承依靠师傅传艺给徒弟“教育”模式。易俗社开创了“前社后校”(文化课与戏曲专业课并重)的培养机制, 成为秦腔史上首创的学校性质的戏曲教育机构。剧社规定学员三年学满毕业后要参加西安国民政府组织的中小学会考, 若考试合格则颁发统一的文凭。易俗社“学生文化课归教育厅管理, 按同等学校统一考核, 此举在全国为首创, 从根本上区别于当时的戏曲班社。成为把文化学习、戏曲训练与演出实践相结合的团体。其影响波及西北诸省乃至全国, 一时竞相仿效”[9](P519)。

|

图 1 民国二十年《易俗社章程》组织机构图 |

在易俗社剧社秦腔艺术生产范型影响下, 陕西、甘肃、宁夏、青海等先后涌现出一大批新式秦腔剧社。民国初期, 西安剧坛涌现的大批秦腔班社受易俗社影响, 有西安的榛苓社、三意社、正俗社、秦钟社、尚友社; 有咸阳的益民社、蒲城的培风社、大荔的牗民社、凤翔的易风社、汉中的新汉社等。省外亦受影响, 甘肃兰州创办了化俗社、新兴社, 平凉创建了平乐社; 宁夏银川兴起了觉民社, 青海西宁创建了云雨社等。需要指出的是:“这些班社尽管发起人不同, 有的是官僚豪绅, 有的是艺人集资筹办, 规模大小不同, 创建的目的也不同, 但大多都受到易俗社影响, 模仿易俗社的体制设立管理机构, 改善管理方法, 招收学员, 改革秦腔艺术, 既相互学习又各显其能, 以西安为中心, 活跃在西北五省。”[10](P143)

在陕西及西北地区兴起的秦腔班社, 均效仿易俗社将“移风易俗”作为办社目的, 且都效仿易俗社招收学员。各班社“或从事于舞台演出, 或着眼于培养新生, 既互相学习交流, 又彼此争奇斗艳, 各自显示其特长, 使二三十年代的秦腔舞台, 呈现出一派生气勃勃的局面, 促进了秦腔艺术的繁荣和发展”[8](P193)。当然, 继易俗社之后涌现的大批秦腔剧社, 除了诸个戏曲团体对易俗社现代性的艺术生产模式和剧社理念推崇之外, 亦与近代中国风起云涌的戏曲改良运动有关。

易俗社对其他戏曲班社的影响也呈现出极其复杂的状态。当剧社的秦腔艺术生产范型引发了陕西乃至西北地区诸多班社效仿同时, 部分剧社又因戏曲观念的差异而成为易俗社“他者”。剧坛涌现的三意社、尚友社、榛苓社等秦腔剧社, 后来成为与易俗社在秦腔表演、唱腔等诸多方面风格迥异的秦腔剧社。三意社学员授艺基本沿用了传统江湖班社“师傅教徒弟”模式, 很大程度上继承了传统秦腔的表演、唱腔, 与易俗社的秦腔美学呈现形成鲜明对比; 另外, 1919年由毛子良、张宝元等人创建的正俗社, 缘于毛子良、张宝元等人对易俗社秦腔改良的不满而成立。剧社演员李正敏被秦誉为“秦腔正宗”, 以及“正俗”与“易俗”相比较, 其风格迥异, 观念有别自然不言而喻了。可以说, “在众多秦腔班社中, 三意社和正俗社无论上演剧目, 演员实力方面, 还是从艺术改革的成就方面看, 均已逐步形成了自己的特点和风格, 堪与易俗社相逐竞争”[11](P20-21)。还有刘立杰于1925年创建的秦钟社, 在集义社基础之上建立的尚友社等, 均既受易俗社影响, 又继承了传统秦腔表演和唱腔风格, 从而使得在与易俗社的“争鸣”中, 传统秦腔审美风格有了更多元的继承与发展。

易俗社对西北五省外地区亦产生影响, “民四以来, 山东保定闻风响应, 具有易俗社之组织, 乃相联络”[12](P63)。在众多易俗社命名剧社中, 有影响力的是济南易俗社。济南易俗社位于济南市大布政司街皇新巷内[13](P37),剧社也以“移风易俗”而命名。该社的运营与西安剧社相仿, 也广泛聘请了许多京剧界名家为师, 给学员教授文化课程, 有意效仿西安易俗社, 但是“1925年(民国十四年)左右, 学员提出工资要求, 与社方争论, 未能达成协议, 遂将该社解散了”[13](P38)。西安易俗社学员毕业后, 优秀学员补充到剧社, 自然会获得工资收入, 反而长期担任剧社领导的李桐轩、孙仁玉等获得收入甚少, 完全属于义务公益行为。二者相比较, 更能凸显西安易俗社能够长期发展与延承的不易。

二、剧目移植与学员流动滋生的秦腔媒介传播效应西安易俗社除了全新的艺术生产范型引发省内外秦腔班社效仿之外, 剧社新编的秦腔剧目更是社外戏曲班社广泛移植, “毕业”学员广泛流动于西北五省, 许多学员成为“台柱子”, 推动了剧社秦腔在西北地区的媒介传播。易俗社在民国年间新编秦腔剧目达500余个, 这在秦腔史乃至中国戏曲史上堪称奇迹, 成为剧社传播的重要“内容”。易俗社在民国时期培养毕业了13期学员, 人数总计600余人, 除了少数的“尖子生”留社, 大部分学员须走出剧社“谋生”, 另有部分学员分流到剧社从事“第三产业”①, 前往西北五省的秦腔班社演出成为学员的理想选择。

①西安易俗社在民国长达37年间(1912—1949)培养“毕业”了13期学员, 其中真正能具备留社演出的“优秀”学员可谓少之又少。剧社的大部分毕业学员均面临人生去向的选择, 表演和唱腔相对不错的学员流散于西北五省各个秦腔班社。另一部分学员则因“实力”不济或其他缘由, 便选择留在剧社。由于剧社的学员均是贫家子弟出生, 且有的已经结婚成家, 所以剧社管理阶层便通过开办剧社的“第三产业”, 来解决这些学员的谋生问题, 如易俗社曾开办印刷厂、出租露天剧场、播放电影、办报刊等。

剧目是戏曲舞台最重要的构成, 它是演出的基础。易俗社核心部门“编辑部”, 以陕西近代知识分子为主的专职与兼职编剧达30位之多, 尤其孙仁玉、范紫东、高培支、李约祉、吕南仲、封至模等专职编剧创作的上演至今的经典秦腔剧目, 被陕西乃至西北五省的秦腔班社广泛移植。易俗社剧作家群体新编的秦腔剧目极富时代精神与现代意识, 且又植根于关中民众日常生活, 故而受到民众欢迎, 诸如范紫东先生的本戏《三滴血》和孙仁玉先生的折子戏《柜中缘》, 成为20世纪中国传统戏曲剧目的经典之作。

民国时期, 易俗社新编秦腔得到了民国政府教育部褒奖, 鼓励推广剧社剧目:

1921年1月8日, 省教育厅转发教育部训令, 据教育部通俗教育研究会称:“该社新编剧本如《桃花泪》《易俗社》《波浪椎》《王国树》《小姑贤》《将相和》《张连卖布》《露盘祠》等各种, 命意取材, 均有可取、尚不失改良戏剧之本旨。其余各剧, 虽不能悉臻完善, 亦尚无大疵。该社成立多年, 成绩丰富, 详阅所编最近状况, 办事诸人, 热心毅力殊不可没。拟恳请对该社给予褒奖, 以示鼓励, 而促进步。”[7](P101)

佐证了民国前期易俗社剧作的全国影响力。显然民国政府看重的是易俗社“编制各种戏剧, 风行已久”的社会影响力, 而剧本成为重要因素。

易俗社剧目也被西安乃至西北地区戏曲班社广泛移植。实际上, 正是易俗社的影响而全面提升了民国时期秦腔剧目的文学性, 诸如《三滴血》《软玉屏》《柜中缘》《双锦衣》《三回头》等成为西北五省秦腔剧社与兄弟剧种竞相移植的剧目。当然, 易俗社秦腔剧目从“案头之作”到“场上之曲”, 离不开剧社演员出色的舞台表演。

易俗社培养的13期学员中, 仅有极少数学员能够留社继续从事演出, 大部分“毕业”学员前往甘肃、宁夏、青海、新疆、内蒙古等地, 参加当地的秦腔班社, 且很快成为各个班社的“台柱子”。学员成为“台柱子”后, 其秦腔表演、唱腔均为易俗社作派, 客观上构成了易俗社秦腔表演风格的省外传播。此外, 易俗社部分留社“拔尖”秦腔演员(如刘毓中)在剧社演出多年之后, 因为各种原因脱离了剧社, 加入了陕西乃至西北地区的秦腔剧社。演员流动自然引发了秦腔剧目与秦腔舞台表演的对外传播。

西安秦钟社的创建和发展, 就与易俗社有着直接的关系。秦钟社由最早脱离易俗社的知名丑角苏牗民在陕西武功创立, 曾在易俗社长期担任教练的刘立杰任社长, 成为渭河以北三原、高陵一带颇具影响力的秦腔班社。剧社的另一主演就是与易俗社脱离关系的刘毓中, 另外又聘请了赵天顺、呼延甲子等为教练, 招收了两班学员, 完全效仿易俗社的培养管理模式。刘立杰、刘毓中父子作为易俗社曾经的教练与主要演员, 自然有意无意地将易俗社的管理和表演“贯穿”于秦钟社的运营中。秦钟社上演的秦腔剧目是由刘毓中从易俗社带来的新编剧目, 如本戏《夺锦楼》《美人换马》《玉镜台》等, 折戏有《黄花岗》《鸦片泪》等。1932年秦钟社因故解散, 刘毓中重新又在西安组建新声社。1934年, 新声社前往宁夏、甘肃一带巡回演出, 进一步扩大了陕西秦腔的影响, 而很明显刘毓中作为易俗社培养的知名秦腔演员, 其在宁夏、甘肃等地的秦腔演出实际上也是易俗社秦腔风格的对外传播。

1930年, 国民党陇东十三师主任张本仁特邀易俗社演员高希中等在甘肃平凉创办秦腔平乐社。平乐社诸多演员均来自西安的各个秦腔班社, 如王文鹏、沈和中、李可易、刘全禄、汤秉钟, 特别的是出现了孟遏云、王晓玲和沈爱莲三位女演员。平乐社所演剧目除各名角主打剧作之外, 主要排练演出了易俗社一批新编剧目, 如《三滴血》《双锦衣》《韩宝英》《人月圆》等。另外, 平乐社对易俗社的剧社宗旨有借鉴, 创社伊始剧社有明确的秦腔改良意识, 主要负责人高希中是易俗社第五期学员, 剧社在经营过程中更是聘请了多位易俗社知名演员, 如沈和中、李可易等。通过排练易俗社的剧目, 剧社在唱腔、表演、化妆、舞美等方面发生了较大变化, 从而形成以小生、小旦为主的演出秦腔风格, 一度形成了甘肃秦腔班社纷纷向易俗社秦腔表演借鉴学习的风气。

易俗社演员和剧目在宁夏产生一定影响力的是觉民社, 该社由宁夏国民党驻军马鸿逵派出其部下魏鸿发在银川创办。剧社早期演员均为西安知名演员, 如小生沈和中, 旦角王安民、何振中、杨正俗, 须生康正中, 花脸王庚生, 第一任社长沈和中, 副社长何振中, 总教练王安民。由于沈和中、王安民都是易俗社早期学员, 二人在管理剧社过程效仿易俗社培养模式教授学员。剧社上演的秦腔剧目亦以易俗社新编剧目为主, 大戏有《吕四娘》《韩宝英》《三滴血》等, 小戏有《三回头》《柜中缘》》等。觉民社为了编写宣传抗日和揭露汉奸主题的秦腔剧目《汉奸榜样》, 特邀了易俗社的编剧李干臣到宁夏来编剧。另外, 宁夏觉民社属于国民党驻军马鸿逵吩咐部下新办, 自然无法规避军队的影响。加上马鸿逵对秦腔的特别喜好, 多次邀请易俗社到宁夏演出, 自然促成了觉民社与易俗社的交流。易俗社知名演员王天民、宋上华等对觉民社学员的唱腔和表演进行了指导, 进一步促进了剧社秦腔表演水平的提高。

青海的云雨社是由兰州商人张玉书创立, 主要由西安、兰州的秦腔演员组成。其中主要演员有来自易俗社的朱训俗、秦亚民(旦角); 正俗社杨正俗(旦角), 兰州化俗社的周正俗(须生)等。云雨社也排演了易俗社的部分新编剧目, 如《蝴蝶杯》《黛玉葬花》《春闺考试》《柜中缘》等。

实际上, 新中国成立后在新文艺政策的指导下, 易俗社更加强了对西北五省区秦腔剧团的帮助。“曾先后抽调60名演员, 支援了西北各地兄弟剧团; 接受来自新疆、西藏、内蒙古、吉林、山西等地的30多个兄弟剧团的委托和要求, 在社内无条件地对300多个演员予以短期的培训; 派出演员到20多个单位排演了30多个剧目。”[12](P19)可见, 易俗社在民国时期以及建国初期, 一直充当各个秦腔剧社的“标杆”和它们模仿学习“榜样”, 为秦腔的媒介传播作出了贡献。

三、省外巡演“场域”中秦腔媒介传播民国时期, 相较于易俗社学员个体流动, 易俗社举社集体省外巡演“场域”中秦腔媒介传播影响更大。剧社秦腔舞台表演得到省外观众高度认可, 实际上“中国古代戏曲在萌芽之初, 表演本来就是唯一的传播手段”[14](P102)。剧社省外演出得到了梅兰芳、欧阳予倩、齐如山等剧界名家帮助和肯定。另外, 易俗社诸位先生顺应时代潮流, 积极借助报刊媒介来宣传剧社。“同治十一年(1872年)五月间, 《申报》特辟‘各戏园戏目告白’栏目, 专供戏园刊登演出宣传广告, 这是我国近代戏曲史上最早的报载戏园演剧广告。自此, 报纸的戏目告白代替街头广告成了广告的主要形式。”[14](P553)剧社借助报刊媒介和自办报刊方式“双重”宣传以及举社集体省外演出, 收到了较好的秦腔传播效果。

(一) 汉口办分社民国十年(1921), 易俗社组建分社由西安出发抵达汉口, 加入休闲娱乐极其发达的汉口“娱乐圈”。汉口历时一年半演出, 提高了剧社秦腔艺术的整体审美表现力。民国九年(1920), 上海《大公报》主笔张季鸾回陕看望亲人, 他是易俗社掌门人之一李约祉妻兄。张季鸾提出易俗社可前往上海演出, 张的提议引起易俗社决策者们高度重视, 遂召开评议会商讨是否前往上海演出。经过激烈论争, 最终商定前去汉口开办分社, 李约祉任分社社长。

汉口是近代中国西方娱乐与中国传统娱乐交织融合的区域。地理位置的优越使汉口成为贸易中心。西方诸国纷纷在汉口创办工厂, 1863年至1911年外商先后在汉口开办的工厂达100多家之多。[15]经济发达和贸易往来频繁使汉口的娱乐业空前繁荣。汉口一时间成为国内各个剧种竞相奔赴的娱乐中心, 楚剧、花鼓、汉剧等地方剧种都加入了竞争行列。梅兰芳曾三赴汉口演出, 还有孙菊仙、杨小楼、程砚秋、盖叫天、马连良等均到汉口短期演出。

初到汉口, 易俗社遇到了前所未有的挑战, 亦面临前所未有的机遇。剧社得到了陕晋同乡, 尤其陕山商人的热烈欢迎。剧社在长乐园的演出, 由于秦腔方言缘由观众寥寥, 入不敷出。李约祉很快推出一系列卓有成效的做法:“约祉提议印发第一次报告书, 广事宣传, 编印《易俗社日报》作为戏单分发, 并刊剧本广为赠送。武汉人士, 始知本社宗旨, 非一般梨园可比, 报纸上称誉无日无之。”[12](P243)汉口娱乐市场发达, 戏曲演出繁荣, 令剧社上下眼界大开。借助报刊对剧社广告宣传成为李约祉的经营策略。易俗社印发《易俗社日报》, 筹划编撰《易俗社第一次报告书》, 向社会低价出售剧社剧本《三滴血》《柜中缘》《春闺考试》等。现代性的剧社宗旨, 自编的经典秦腔剧目, 通过《易俗社日报》宣传, 很快使汉口社会各界了解了不同于江湖班社的易俗社, 演出收入日益好转。此外, 李约祉有意加强与汉口同乡及戏剧界名家的交流。剧社在汉口打开局面后, 上演了剧社新编剧目, 如本戏《一字狱》《三滴血》《夺锦楼》《双锦衣》等, 小戏《三回头》《柜中缘》等, 演出受到汉口观众热烈欢迎, 尤其剧社演员刘箴俗、刘迪民、沈和中等得到汉口观众的追捧。

易俗社在汉口巡演期间, 与当地知识分子和戏剧名家交往甚密。梁启超为剧社题词“化民成俗”, 黄炎培题“真善美”。欧阳予倩带领南通伶工学社也在汉口演出, 与剧社更是“互动”频繁。他多次前往剧社看戏, 对易俗社赞誉有加。据封至模回忆刘箴俗一文记载:“易俗社在武昌曾与欧阳予倩先生所领之南通工学校座谈联欢。欧阳予倩全本《大香山》招待。易俗社演出《殷桃娘》。刘箴俗在汉口拍摄《西施浣纱》剧照, 欧阳先生亲为摆布身姿, 且全部穿着欧阳先生行头。”[16](P55)欧阳先生在《陕西易俗社之今昔》中直言:“中国有几个易俗社, 天津山东都办过, 只有陕西办的最有成绩, 支持也最久, 颇有可介绍的价值。”[17]先生对易俗社评价很高。另对剧社演员予以赞赏:“他们的戏唱做都非常认真, 表情很周到很稳重, 描写性情颇能尽致, 而没有丝毫过火的地方, 这实在很难得, 而且细腻熨贴, 比旧时的戏有不少进步。”[17]由于易俗社舞台表演没有淫词滥调和低级趣味, 给当时汉口剧坛表演吹来一股“清新之风”。剧社在《易俗社七十年编年词》对汉口演出进行了总结:

本社汉口之行, 收入优于陕社, 通盘筹算, 仍有亏累。但跼西安, 寂寂无闻, 远行楚汉, 使之千里之外, 素知文化落后之陕西, 尚有此著剧宏富, 技艺雄厚之易俗社, 自是始。而古老秦腔, 自魏长生乾隆三十九年(1744)年入都, 以后南下扬州, 传播梆子艺术, 距今已一四十余年矣。此次本社东越关山, 涉足江夏, 献艺汉上, 时间年半有余, 历时之久, 收获颇丰, 享誉之高, 实为继魏三之后, 陕西秦腔史上远涉大江南北又一新页。[12](P250-251)

易俗社在汉口立足, 表征秦腔经过李约祉和秦晋同乡的共同努力, 传播到戏曲娱乐极其发达的武汉。秦腔得到南方观众认可, 应是自魏长生之后秦腔再次成功的南下演出。易俗社新编剧目汉口一经上演, 引发了兄弟剧种的竞相移植, 部分剧目被武汉地方剧社改编。“欧阳予倩先生将《韩宝英》改名为《是恩是爱》之后移植为京剧, 和周信芳合演。像《软玉屏》《三滴血》等被移植为楚、汉剧, 已成为该剧种久演不衰的传流剧。”[18](P101)楚剧将范紫东的《软玉屏》《三滴血》等搬上了舞台。当时汉剧虽未移植秦腔剧本, 但是明确提出“反对淫神化”口号, 很明确受到易俗社影响[19]。民国十一年(1922), 剧社全体返回西安。历时一年八个月的汉口演出结束。汉口办分社提高了易俗社的知名度, 扩大了秦腔在南方地区的传播影响。

(二) 二进北平如果说易俗社汉口之行开阔了眼界, 全面提高了剧社秦腔艺术审美表现力的话, 那么剧社两次北平之行则是特殊时空语境下家国观念的“践行”。1932年和1937年, 易俗社先后应军方邀请, 剧社抽调骨干奔赴前线慰问军队。二进北平扩大了秦腔在北平的传播。剧社极富时代精神的秦腔剧目和出色的演员表演, 令北平社会各界刮目相看, 相关演出得到了北平报刊界的竞相报道。

九一八事变之后, 国民政府在华北地区驻军为冯玉祥和马鸿逵领导的西北军, 因士兵多为陕西、甘肃、宁夏、青海等西北人, 于是1932年冯玉祥、马鸿逵邀请易俗社驻军演出。易俗社便组建90余人的庞大演出队, 由副社长耿古澄带领出发。剧社在马鸿逵部队演出达两月之久, 又前往郑州、邯郸、武安等地演出达四个月。后来, 剧社又应国军师长高桂滋的专函邀请, 前往北平演出, 演出队伍于1932年12月7日到达北平。演出期间, 国剧学会理事齐如山代表梅兰芳等, “在西珠市口该会, 延请剧界人士多人, 招待、欢迎本社全体演职员、学生”[12](P260)。齐如山致辞:“秦腔在国剧史上颇有其历史上之价值, 动作规律、严瑾、合理, 与昆黄固无大轩轾也。平中秦腔, 衰微已久, 此次能使在平人士得亲听秦腔, 实大幸事。”[8](P189)当时, 北平的《民治报》《全民报》等都对易俗社进行了专门的报道, 《民治报》称易俗社为“真正之秦腔, 所编剧本, 均出自名人, 演员艺术亦各有专长。此次来平在各戏院表演十余日是, 备受各界热烈欢迎, 诚为历来所未有”[8](189)。戏剧评论家汪侠公, 记者王柱宇等均在报刊连载介绍易俗社的历史、组织形式、教学内容、剧本特色等内容和主张。

王天民成为最受欢迎的演员, 被汉口观众誉为“陕西梅兰芳”。1933年1月13日天津的《大公报》刊登了“北平快讯”《易俗社的主角》, 文中直述:“尤其是主角王天民的细腻表演, 不独拉住不少戏迷, 并且把许多和戏剧无缘的人也都吸引住了。一般人都众口同声赠他一个‘陕西梅兰芳’的徽号。”[7](P113)剧社的其他演员耿善民、王秉中、康顿易、汤涤俗等都广受好评。北平演出期间, 齐如山、尚小云、杜丽云等观看了剧社出演的《三知己》《美人换马》《颐和园》等剧社经典剧目。尚小云亲自给王天民化妆, 指导王天民如何穿着戏装, 使得王天民扮相较往常有很大的提升。

北平之行, 剧社有机会向京剧名家学习。全体演职人员观看了尚小云的《摩登迦女》, 荀慧生的《姤妇决》, 李万春的《封神榜》《岳云锤震金蝉子》等演出, 从扮相、唱白、化妆、做工等方面剧社演员受益匪浅。与京剧学会及传习所交往中, 剧社演员交流中开阔了眼界, 剧社对1932年北平之行进行了总结:

此次本社第一次献艺旧京, 自十二月六日至元月三日, 虽然不足一月, 演出二十余场, 但参观学习, 多所获益。北平为京剧发展荟萃之地, 秦腔因语言、唱法不同, 观众不习惯, 每逢上演, 同仁等如临深渊, 如履薄冰。经齐如山先生自动到社指导, 京剧名伶亲切相助, 又多方向外界宣传, 以致北平人士, 对本社戏剧, 极表欢迎, 百方颂扬。《大公报》刊曰:“易俗社载誉归秦”, 实则功在剧界同仁, 本社多获益而已。[12](P263)

易俗社1932年的北平之行, 是剧社继汉口之后又一次省外演出。当时抗战未全面爆发, 剧社演出是在相对缓和的背景下进行的, 救亡图存的国家叙事尚未成为剧目创作的主流。

1937年抗战全面爆发, 原西北军冯玉祥部二十九军调驻北平, 军长宋哲元接管冀察政务委员。宋哲元为了安抚士气, 邀易俗社前往北平演出。易俗社全社一致认为抗日救国乃国人所愿, 宣传抗战、鼓舞人心正是剧社宗旨精神体现, 便欣然应邀前往。剧社经过商议, 将甲、乙两班合并, 组成最强演出阵容再赴北平。此次二进北平, 由副社长耿古澄和封至模带队, 于1937年6月6日抵达。

战时的特殊背景令剧社二进北平格外严肃庄重。面对中华民族岌岌可危的处境, 易俗社的诸位“掌门人”深知“戏以载道”, 剧社创编了以古喻今、彰显抗敌救国的秦腔剧目, 有《山河破碎》《还我河山》《淝水之战》《韩世忠》等, 演出受到北平社会各界的热烈欢迎。1937年6月8日, 易俗社在北平中山公园来雨轩与新闻界及戏剧界见面, 封至模代表易俗社致辞, 介绍易俗社概况和演出计划。剧界名流汪侠公、翁偶虹、吴幻荪等都前来捧场参加。其后, 易俗社又在怀仁堂演出《水淹下邳》《得意郎君》《奇双会》等。齐如山再次设宴招待易俗社全体社员, 并在《全民报》刊登《侠公菊话》一文, 介绍易俗社来北平秦腔演出受欢迎状况。《全民报》肯定了“易俗社是一个整体, 全场角色都为剧情剧义而发挥、而牺牲, 一种团结精神、努力精神, 是现代京朝派的艺人所应效法的”[12](P266)。特别《山河破碎》《还我河山》两剧的演出引起各界强烈反响, 观众深受鼓舞, 抗日热情高涨。

北平演出期间, 易俗社与北平戏剧界交往紧密。京剧名角马连良“包厢”看戏, 尚小云、尚富霞到后台指导易俗社演员化妆、选择戏装, 并且与王天民、耿善民等交流很多。易俗社学员还前往北平各戏剧学校观摩交流, 向尚小云、荀慧生等请教学习; 剧社还前往京剧科班富连成参观, 得到叶隆章先生热情接待; 剧社还到中华戏曲学校, 进行了戏剧交流。戏校师生观摩了易俗社演出的秦腔《山河破碎》; 剧社师生还观摩学习了赵金蓉、宋德珠演出的《盘丝洞》, 关德成、李和曾、侯玉兰的《双珠帘寨》, 王金璐的《连环套·拜山》等。七七事变爆发, 北平戒严, 剧社无法继续演出, 乘平津铁路返回西安。在全面抗战的时代语境下, 启蒙、救亡、图存成为整个时代的“关键词”, 亦成为民国后期易俗社契合剧社宗旨从事秦腔艺术生产的“关键词”。

毋庸置疑, 历时一年半的汉口演出和二进北平的巡演, 易俗社空前扩大了秦腔和剧社在省内外的社会影响力。剧社演员得到了戏剧名家的艺术指导, 表演水平提高明显。易俗社的省外巡演以极富时代精神的剧社感召力和颇具现代意识的秦腔剧目展演, 令汉口、北平各界人士刮目相看。

此外, 易俗社秦腔剧目得到了延安边区政府中共高层的重视。剧社剧目经过多方辗转于1942年传到了延安, 剧目的思想性与戏剧性得到延安文艺工作者的肯定。在延安开展整风运动时, 杨公愚排演了易俗社的秦腔剧目《三滴血》, 受到了军民的普遍欢迎。习仲勋在看过之后提倡所有干部看此剧:“以教育党内外干部重视教条主义的错误。新中国成立后, 党和国家领导人周恩来、朱德、刘少奇、陈毅、贺龙、鼓真、李先念等都看过这个剧目的演出, 并给予较好评价。”[2](P101)之后, 易俗社的剧目被延安戏曲工作者移植和改编, 此不赘述。

四、结语民国时期, 西安易俗社秦腔艺术生产范型滋生的秦腔媒介传播效应对20世纪上半叶秦腔传播产生了重要影响。秦腔改良剧社易俗社的出现引发了民国初期秦腔剧坛的新变。与传统秦腔班主制不同, “西安易俗社的运作机制、管理机制、创作机制凸显了传统秦腔班社及秦腔剧种本体的空前变革”[20], 以李桐轩、孙仁玉、高培支等为代表的易俗社管理层, 效仿民主共和制管理经营剧社。易俗社颇具现代性的剧社宗旨, 成为清末民初戏剧改良运动背景下戏曲班社效仿剧社的主要方面。剧社全新的运行体制被西安其他秦腔班社效仿, 具有代表性的有三意社、正俗社、尚友社等, 尽管正俗社的出现很大程度上是缘于对易俗社秦腔表演的“不满”, 故有“正俗”对“易俗”; 其次, 易俗社才华横溢的剧作家群体创编的经典秦腔剧目被省内外戏曲班社移植。范紫东、孙仁玉、高培支、封至模等创编的秦腔剧目全面提高了秦腔艺术的文学性; 易俗社培养的13期学员“毕业”后许多流动于西北五省, 成为秦腔班社的“台柱子”, 他们将易俗社的秦腔舞台美学传到西北五省; 此外, 易俗社举社赴省外巡演更是剧社面对省外受众的秦腔传播, 尤其剧社汉口办分社和二进北平的秦腔巡演, 得到了众多戏剧名家、知识精英和社会各界的帮助支持, 剧社亦以出色的秦腔表演得到省外受众的广泛认可, 使西北地方剧种秦腔的媒介传播拓展至北平、武汉等民国剧坛的中心区域。

| [1] |

焦文彬, 阎敏学. 中国秦腔[M]. 西安: 陕西人民出版社, 2005.

|

| [2] |

刘红娟. 西秦戏研究[M]. 广州: 中山大学出版社, 2009.

|

| [3] |

鱼讯. 陕西省戏剧志·省直卷[M]. 西安: 三秦出版社, 2000.

|

| [4] |

西安易俗社.易俗社第一次报告书[M].西安: 易俗社内部资料, 民国十年.

|

| [5] |

西安易俗社.易俗社章程[M].西安: 易俗社内部资料, 民国元年.

|

| [6] |

西安易俗社.易俗社章程[M].西安: 易俗社内部资料, 民国八年.

|

| [7] |

何桑. 百年易俗社[M]. 西安: 太白文艺出版社, 2010.

|

| [8] |

苏育生. 中国秦腔[M]. 上海: 百家出版社, 2009.

|

| [9] |

中国戏曲志编辑委员会. 中国戏曲志·陕西卷[M]. 北京: 中国ISBN中心出版, 1995.

|

| [10] |

高益荣. 20世纪秦腔史[M]. 西安: 陕西师范大学出版总社, 2014.

|

| [11] |

鱼讯. 陕西省戏剧志·西安市卷[M]. 西安: 三秦出版社, 1998.

|

| [12] |

鱼闻诗, 王鸿绵, 李葆华, 等.西安易俗社七十周年资料汇编(1912—1982)[C].西安: 易俗社内部资料, 1982.

|

| [13] |

李森文.易俗社——济南最早的一个京剧研究社[M]//山东省文化厅史志办公室.文化艺术志资料汇编(第四辑), 济南: 济南市文化志内部资料, 1984.

|

| [14] |

赵山林. 中国戏曲传播接受史[M]. 上海: 上海人民出版社, 2008.

|

| [15] |

曾艳红, 蔡述明. 地理环境对武汉近代城市经济发展的影响[J]. 长江流域资源与环境, 2002(11). |

| [16] |

封至模. 刘箴俗——秦腔名艺人传略之八[J]. 陕西戏剧, 1959(7). |

| [17] |

欧阳予倩.陕西易俗社之今昔[M]//广东戏剧研究所丛书, 予倩论剧.济南: 泰山书店, 1931.

|

| [18] |

中国人民政治协商会议陕西省委员会文史资料研究委员会. 陕西文史资料[M]. 西安: 陕西人民出版社, 1988.

|

| [19] |

扬铎.易俗社在武汉[N].陕西日报, 1962-08-14.

|

| [20] |

李有军. 民国时期西安易俗社剧场略论——兼议易俗社剧场之于秦腔的意义[J]. 戏曲艺术, 2016(2). |

2018, Vol. 48

2018, Vol. 48