自2015年10月习近平总书记首次提出实施精准扶贫的“五个一批”工程以来, “易地移民搬迁”就成为解决好“怎么扶”问题的最重要手段。在“十三五”期间, 国家要对“一方水土养不活一方人”的深度贫困人口约1 000万人实施易地搬迁, 规模之大、难度之高, 使这项工作的成败在相当意义上决定我国到2020年打赢扶贫攻坚战和全面建成小康社会的成败。易地移民搬迁自古有之, 不论中外都曾大规模发生, 它们与今日中国所发生的易地扶贫搬迁关系如何, 区别又在何处, 这需要对易地移民搬迁的历史演进脉络清晰把握, 并提炼出演进的若干特征。历史脉络和变迁特征透露了易地移民搬迁的内在属性, 呈现出了一系列相互关联的内外部、主客观因素, 对易地移民搬迁理论逻辑的分析, 有助于我们更加系统、全面、深刻地把握其本质, 厘清其作用机理。对易地移民搬迁历史的清晰认识和对理论逻辑的深入分析, 将帮助我们认知易地移民搬迁的实践逻辑, 并推动搬迁移民扶贫工作的创新。

二、易地移民搬迁的历史演进易地移民搬迁有着漫长的历史。因天灾、战乱等因素, 人口的迁徙始终没有停止过, 有时还出现了大规模的移民潮。这些迁徙活动重塑了世界人口分布格局, 促进了不同国家、民族、文化和宗教的交流与融合。中国易地移民搬迁也由来已久, 在古代社会天灾、战乱引发了多次大规模移民迁徙浪潮。新中国成立之后, 易地扶贫搬迁的主要类型转变为自上而下的政府主导型工程移民。改革开放以来, 随着易地移民搬迁的原因、类型、方式和目标的变迁, 易地移民搬迁成为中国反贫困的一种主要方式, 成为破解“一方水土养不活一方人”困局的最有效手段。

(一) 易地移民搬迁的演进历史在西方语境下, 与“易地移民搬迁”相对应的概念是“生态移民”。Lester Brown(1976)指出, 生态移民是“由于环境破坏(自然或人为引起的), 威胁到人们的生存或严重影响到其生活质量, 而被迫临时或永久离开其家园的人们”[1]。世界卫生组织(WHO)则将其定义为“由于环境突然或缓慢变化, 对人们的生活或生存条件产生不利影响而被迫或主动、暂时或永久离开其家园的人或人群, 他们既可以是国内迁移, 也可以是国际迁移”[2]。我们对易地移民搬迁演进的追溯也将从人类早期的移民迁徙活动开始。

一部人类文明史, 就是一部人类迁徙、融合史。人类举族迁徙的最早记录可追溯到《圣经·旧约》中摩西带领犹太人从埃及迁徙到迦南地的记载。自公元6世纪以后的近千年里, 跨族群迁徙在欧亚非大陆上日趋活跃, 阿拉伯人、突厥人、维京人、蒙古人构成了数次迁徙浪潮的主体, 这些迁移活动在改变区域聚居人口种族结构的同时, 也促成了不同民族与多元宗教文化的交流与融合。15世纪以后, 人类进入大航海时代, 英法等少数欧洲工业国主导建立了世界殖民体系, 掀起了长达两个世纪的以奴隶贸易为主要方式的强制移民浪潮。奴隶贸易在推动美洲经济社会发展的同时, 也造成了非洲人口的大规模减员和社会秩序的崩溃(曼宁, 2015)。第二次世界大战以后出现了新的移民浪潮主流是发展中国家的劳动移民向发达国家移居, 其中科技人员和管理人员是此次移民潮的主体。

中国历史上同样经历了几次大的移民迁徙浪潮。“永嘉之乱”“安史之乱”“靖康之耻”等三次移民南迁浪潮促进了长江中下游地区经济开发与全国经济重心南移。明初的“洪洞大槐树移民”和清初的“湖广填四川”则是经历战乱之后, 政府将人口从稠密地区迁移到地广人稀地区, 极大地改变了迁入地的人口结构和文化习俗。而民国时期的“走西口”“闯关东”则是居民迫于生计外出谋生, 客观上促进了地区之间的文化传播与交流, 对我国多民族国家的巩固产生了积极影响[3]。新中国成立以后, 在安定的社会环境下因战乱造成的移民消失, 工程、生态和扶贫构成了新时期移民的主要原因。自1949年至2008年, 超过7 000万人口由于水利、交通、城市基础设施建设成为工程移民, 仅水库移民就超过2 000万人[4][5]。

|

|

表 1 我国易地移民搬迁的演进历程及主要类型对比 |

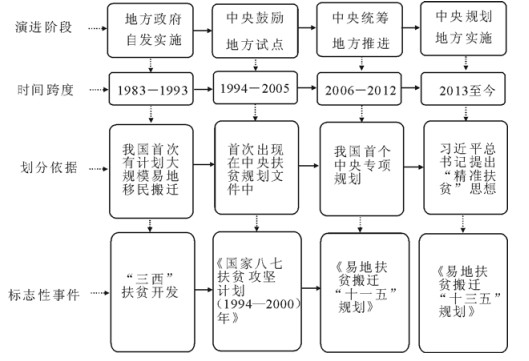

将易地移民搬迁作为一项扶贫政策并将其付诸实施源于改革开放之初的地方政府自发实践。1982年, 甘肃河西走廊、定西市和宁夏西海固地区遭遇了严重旱灾, 80%的人口缺粮半年以上, 70%的农户不能维持温饱。针对“三西”地区严重干旱缺水和当地群众生存困难的情况, 政府探索实施了“三西吊庄移民”①扶贫, 同时实现了救灾、扶贫和生态保护三重目标[6]。到1998年底, “三西”地区已经有组织地将63万受灾群众从贫困地区搬迁到新开发地区。这是新中国成立以来我国第一次有计划、有组织、大规模的易地移民搬迁[6]。广西壮族自治区自1993年起对自然环境恶劣、资源匮乏的石山区实施易地搬迁, 截至1999年底共建立了305个安置点和124个居民点, 安置移民3 755户208万人[7]。1994年, 中央政府颁布实施了我国第一个扶贫开发的纲领性文件——《国家八七扶贫攻坚计划(1994—2000年)》, 明确提出“对极少数生存和发展条件特别困难的村庄和农户, 实行开发式移民”。此后, 中央正式确定宁夏、内蒙古、云南、贵州四省区为国家易地移民搬迁试点项目区, 标志着这项工作由地方政府自发实施上升为国家战略, 进入中央鼓励、地方试点的阶段, 成为中国扶贫开发的重要措施。此后, 陕西、甘肃、宁夏、山西、河北、广东、广西、湖北等省区相继启动了易地移民搬迁工程。2006年中央政府颁布了我国第一个易地扶贫搬迁的纲领性文件——《国家易地扶贫搬迁“十一五”规划》, 明确提出在2006—2010年搬迁农村贫困人口150万, 标志着我国易地移民搬迁进入了中央统筹、地方推进的阶段。“十一五”期间中央累计安排易地扶贫搬迁资金76亿元, 地方政府总投资超过106亿元, 共搬迁162.7万人①。

①“三西吊庄移民”指先由青壮年劳动力到外地开荒种地,而后逐步在当地安家。

① 国家发展改革委.易地扶贫搬迁“十二五”规划.国家发展改革委官方网站,http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/2012tz/W020120917505274772794.pdf

党的十八大以来, 中国社会主义发展进入新时代, 中国脱贫攻坚也进入了新的发展时期。以习近平总书记为核心的党中央把扶贫开发工作摆到更加突出的位置, 成为全面建成小康社会的必需一环, 大力实施精准扶贫、精准脱贫方略, 开创了中国扶贫开发事业的新局面。2013年11月, 习近平总书记在湖南湘西考察时首次提出“精准扶贫”思想。2017年10月, 党的十九大报告明确指出:“让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会是我们党的庄严承诺。”“确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫, 贫困县全部摘帽, 解决区域性整体贫困, 做到脱真贫、真脱贫。”“易地扶贫搬迁脱贫一批”是精准扶贫主要途径“五个一批”中最重要、也是任务最艰巨的一项, 要从根本上解决“一方水土养不活一方人”的地区贫困人口的脱贫发展问题。2015年8月, 习近平在青海考察时指出:“一定要把易地移民搬迁工程建设好, 保质保量让村民们搬入新居。大家生活安顿下来后, 各项脱贫措施要跟上, 把生产搞上去。”②2016年9月, 《全国“十三五”易地扶贫搬迁规划》提出到2020年完成1 000万建档立卡贫困人口的搬迁任务、实现稳定脱贫, 共涉及全国22个省(区、市)约1 400个县(市、区)。2016—2017年两年间, 全国共完成约589万人的易地扶贫搬迁任务。“精准扶贫”方略的提出和实施, 标志着我国易地移民搬迁进入中央顶层设计、地方实施的新阶段。

② 习近平考察青海:易地扶贫搬迁要实现可持续发展.http://news.china.com.cn/2016-08/24/content_39152191.htm.

(二) 易地移民搬迁的演进特征对易地移民搬迁演进历程的追溯, 特别是对改革开放以来其作为一种独具中国特色的扶贫方式的回顾, 可以发现由于搬迁动因的变化, 易地移民搬迁的类型、方式和目标等也发生了转变。

第一, 易地移民搬迁的动因:由非经济因素主导向经济因素主导转变。中国早期大规模的移民搬迁多是躲避战乱和天灾。不论是移民自发的三次南迁浪潮还是政府鼓励的洪洞大槐树移民和“湖广填四川”都由战乱引发。以小农经济生产方式占主导的时期, 民众的抗风险能力弱, 当出现旱灾、水灾、蝗灾、地震等大范围的自然灾害时, 灾区居民就会结群向周边地区迁徙。新中国建立后, 社会由战乱转入建设, 因水库、交通、城市建设引起的工程移民成为易地移民搬迁的主要类型。如三峡水利工程建设过程中淹没了湖北、重庆等省市的16个县区, 工程移民规模达113万人[8]。与工程移民不同, 生态移民是出于保护和恢复生态环境而进行的易地移民搬迁, 同时具有扶贫与避灾的功能。如宁夏回族自治区从2011年起对35万农村人口实施跨区域生态移民; 陕西省规划自2011年起用10年时间对陕南地区、陕北白于山区的280万农村人口实施生态移民; 贵州省规划从2012年起对204万农村人口实施扶贫生态移民[9]。自2013年, “精准扶贫”方略实施以来, 易地移民搬迁成为一项扶贫开发的重要举措, “十三五”期间, 国家将通过易地移民搬迁从根本上实现1 000万贫困人口的稳定脱贫。

由上述分析可知, 易地移民搬迁的原因经历了由战乱、天灾→工程建设→生态保护→扶贫开发的演变过程。在这一过程中, 非经济因素的影响在下降, 经济因素的影响在上升。特别是在实施精准扶贫方略以后, 改变贫困居民生存发展条件、帮助贫困人口稳步脱贫致富成为易地移民搬迁的首要原因。我国贫困地区与生态脆弱区在地理空间上高度重合, 自然地理禀赋的缺失已经超越个人及家庭因素成为贫困生成、固化的决定性因素。通过实施易地移民搬迁能够改变贫困人口生产、生活等空间条件, 提升他们获取和使用外部资源的机会和能力, 帮助他们快速积累生计资本, 并提升自我发展的能力。

|

图 1 改革开放以来我国易地扶贫搬迁的演进历程 |

第二, 易地移民搬迁的目标:由生存型向发展型转变。早期移民以避乱和避灾移民为主, 是延续生命、满足低层次需要的生存型移民。随着移民搬迁类型发生转变和政府在移民搬迁过程中的作用增大, 易地移民搬迁对象的覆盖范围不断扩大, 搬迁规模不断扩大, 搬迁目标的标准不断提高, 相应的保障措施日益完善。《国家八七扶贫攻坚计划(1994—2000年)》将易地移民搬迁的对象确定为“对极少数生存和发展条件特别困难的村庄和农户”, 将搬迁目标定位为“为扶持贫困户创造稳定解决温饱的基础条件”。《国家易地扶贫搬迁“十一五”规划》将易地移民搬迁的对象确定为“150万生活在缺乏基本生存条件地区, 且具备搬迁和安置条件的农村贫困人口”, 将搬迁目标定位为“稳定解决搬迁人口的温饱问题”。《国家易地扶贫搬迁“十二五”规划》进一步将易地移民搬迁的对象确定为“240万生存条件恶劣地区的农村贫困人口”, 将搬迁目标定位为“稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿, 保障其义务教育、基本医疗和住房”, “尽快融入当地社会”, 首次提出了移民的融入问题。《国家易地扶贫搬迁“十三五”规划》最终将易地移民搬迁的对象确定为“1 000万一方水土养不活一方人地区中的建档立卡贫困人口”, 将搬迁目标定位为“住房安全得到有效保障, 安全饮水、出行、用电、通讯等基本生活需求得到基本满足, 享有便利可及的教育、医疗等基本公共服务, 迁出区生态环境明显改善, 安置区特色产业加快发展, 搬迁对象有稳定的收入渠道, 生活水平明显改善, 全部实现稳定脱贫, 与全国人民一道迈入全面小康社会”。

易地移民搬迁的目标由解决贫困人口的温饱问题, 到“两不愁三保障”, 再到安置就业问题, 最后升级为实现社会融入和共同富裕, 由生存型需求转变为提升贫困人口自我发展能力的发展型需求。经过多年易地移民搬迁, 条件好、能力强的农户大多已迁出, 未迁出的贫困人口的生存环境更为恶劣、贫困程度更深, 这使得他们不具备参与基本经济社会活动的能力和机会, 从而导致进一步陷入贫困陷阱。所以, 尽管贫困人口的致贫原因多样, 但空间因素造成的自然资源禀赋不足是贫困人口长期陷入贫困状态的根本原因。通过易地移民搬迁消除了空间因素对贫困人口发展形成的束缚与阻碍, 改变了搬迁户过去“靠山吃山、靠水吃水”的单一生产生活方式, 提升了获取外部资源、抵御冲击和风险的能力。

第三, 易地移民搬迁的主体:由单一主体到多元参与转变。中国古代的移民迁徙通常是民众的自发行为, 政府出于社会稳定的考虑会禁止移民迁移。新中国成立后, 工程移民、生态移民、扶贫移民成为易地移民搬迁的主要类型, 易地移民搬迁的参与主体由移民的单一参与转变为政府—移民的双元参与, 而政府在这一过程中发挥着主导作用。随着易地移民搬迁工作的逐步深入, 尽管政府在统筹规划、组织力量、资金支持等方面有其独特优势, 但面对艰巨繁重的易地移民搬迁的任务, 力量仍显不足。党的十八大以来, 在精准扶贫方略的实施过程中, 我国各民主党派、工商联、人民团体、企事业单位、金融机构、院校等社会力量纷纷参与到扶贫工作中, 取得了不错的效果, 有效补充了政府的扶贫力量。我们在贵州调研中考察了恒大集团对口帮扶大方县实施易地移民搬迁的案例。2015年起, 恒大在不到3年时间里对大方县2万人实施了易地移民搬迁, 按照高标准建设了50个移民安置新村, 并且配备了沙发、床、电视机等家具家电。截至2017年底, 搬迁率达到92%, 搬迁稳定率约80%。此外, 恒大集团还在新村周围配套了蔬菜大棚、安格斯种牛养殖等市场好、收益高的产业项目, 搬迁户可以获得入股分红、工资收入等新增收入, 真正实现了“能致富”和“稳得住”。中国社会科学院《扶贫蓝皮书:中国扶贫开发报告(2017)》总结了这种模式:“改变了过去局部式、间接式、单一式社会帮扶为整县式、参与式、立体式、滴管式社会帮扶, 投入人力物力财力参与扶贫全过程, 并通过市场化手段盘活了农村的存量资源。以企业自身的资源、渠道优势, 引入更多社会力量参与扶贫”[10]。

习近平总书记指出:“易地搬迁脱贫一批, 是一个不得不为的措施, 也是一项复杂的系统工程, 政策性强、难度大。”①。因此, 做好新时期易地移民搬迁精准扶贫工作, 不能只依靠政府, 更需要动员全社会力量参与。各种社会力量在中国扶贫中发挥着不可替代的作用, 以其多样、灵活的扶贫方式针对不同贫困群体, 特别是弱势群体、边缘群体的差异化需要提供专项服务供给, 在扶贫对象精准化瞄准、精细化扶贫以及减贫绩效提升方面有其独特优势。社会力量参与可以对政府主导下的易地移民搬迁在资金、物资、技术、人才、项目、信息等形成有力支持, 能够在拓展扶贫资源、创新扶贫模式、提高扶贫效率等方面发挥重要作用。应综合发挥政府的组织、资金优势,市场主体的资源配置优势和社会力量的精细化优势, 构建政府、市场、社会协同推进的易地移民搬迁精准扶贫大格局。

① 国家发展改革委.易地扶贫搬迁“十二五”规划.国家发展改革委官方网站,http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/2012tz/W020120917505274772794.pdf

第四, 易地移民搬迁的方式:由自发搬迁向政府主导转变。早期由战乱、天灾等引发的大规模移民搬迁是在缺乏政府组织与保障的情况下自发进行的。新中国成立后, 特别是改革开放以来实施的工程移民、生态移民和扶贫移民或因搬迁意愿不强烈或因搬迁能力不足, 而多由政府主导。虽然易地移民搬迁可能改变贫困户原有社会网络关系和生产生活方式, 但政府对这些改变可能给搬迁户带来的损失做了最大限度的补偿。并通过易地移民搬迁对贫困户的生计状况施加积极干预, 帮助他们形成可持续的生计方式, 不仅实现了贫困户自然空间因素的改变, 而且实现了经济、社会等空间因素的良性转变。

在易地移民搬迁的实施过程中, 政府强大的组织管理能力和财政能力与移民的搬迁意愿和能力不足的矛盾贯穿始终, 这势必导致在易地移民搬迁实施的过程中政府居于主体地位、移民居于从属地位。由中省级政府制定易地移民搬迁规划, 市县级政府负责贯彻落实规划, 移民只须根据政府安排按部就班搬迁落户即可。随着政府执行力的增强和易地移民搬迁政策体系的日益完善, 政府为移民提供的服务水平和质量随之上升。而且, 在这个过程中, 政府在实施易地移民搬迁过程中积累了许多宝贵经验, 各级地方政府根据当地实际情况在易地移民搬迁政策、模式和政策等方面不断创新, 初步形成了具有中国特色的易地移民搬迁政策体系与实施机制。政府在易地移民搬迁推进中的主导作用更加凸显。

上述对中国易地移民搬迁演变轨迹和特征的分析表明, 搬迁对象的覆盖范围不断扩大, 搬迁规模不断扩大, 易地移民搬迁的目标由解决贫困人口的温饱问题、满足他们单一维度的生存型需求转变为为移民提供就业机会、拓宽移民收入渠道、实现移民和当地居民的融合,并为他们提供无差异化的公共服务等, 满足他们多层次的发展需求。在这个过程中, 因为牵涉移民安置、产业配套、生态修复、社会融入等一系列复杂问题, 中央强化了顶层设计, 逐渐形成了“中央规划——地方实施”的易地移民搬迁治理格局。在实践中, 单纯依靠政府和贫困户无法完成浩繁的易地扶贫搬迁任务, 所以在给予了一定的进入激励后, 易地移民搬迁有了更广泛的参与主体, 形成了多元参与、共同治理的格局, 这也是对易地移民搬迁贫困户的多维诉求的有效响应。那么, 易地移民搬迁缘何呈现上述演化轨迹和转化特征?为何参与主体必须且能够不断多元化?回答这些问题, 需要进一步研究和剖析易地移民搬迁的理论逻辑和由理论逻辑生发的贫困治理逻辑。

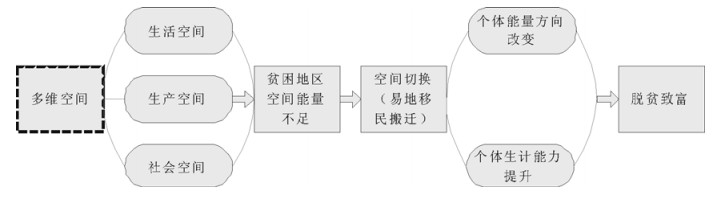

三、易地移民搬迁的理论逻辑与中国历史上因战争、饥荒、修建工程而进行的移民不同, 改革开放不久后中央政府开始实施“三西”扶贫计划以来, 移民搬迁的主要功能就聚焦在了反贫困上。实际上, 即使是不以治理贫困为出发点的生态移民、地质灾害移民, 也兼具反贫困的效能, 其原因在于生态脆弱区、生态保护区和地质灾害多发区也往往不具备发展生产、带动居民致富的空间条件和资源禀赋。所以, 在中国反贫困进入“精准扶贫”时代后, “易地移民搬迁”与“易地扶贫搬迁”同义, 即指通过置换土地的方法, 将贫困人口从“一方水土不能养活一方人”的恶劣环境中搬出, 安置在自然和基础设施条件较好的地方①, 改变他们现在的居住环境, 为脱贫致富创造条件。那么, 不得不通过搬迁才能实现脱贫的贫困人口, 他们的居住空间为何不能承载生存和开展生产的需要?如果空间存在问题, 这种问题是单一的还是复合的?通过易地移民搬迁能否自动实现脱贫?为了回答这些问题, 我们构建了一个基于多维空间理论为出发点的易地移民搬迁的理论逻辑框架(见图 2)。

|

图 2 基于多维空间理论的易地移民搬迁的理论逻辑框架 |

① 具体安置在什么地方, 并无限制, 可以因地制宜, 能安置在本村就在本村, 需要安置在其他地方的就安置在其他地方。现实中, 主要有城镇安置、移民新村、小村并大村和自主迁移四种形式。

这一理论逻辑框架的起点是从空间本身的考察开始。人的居住空间至少可以做三个层次的分解。第一层次, 人要在其中生活, 谓之生活空间; 第二层次, 在马克思主义理论中, 空间具有生产性的含义, 或者说空间本身就是一种生产力[11](P43), 人要在这个空间中谋生, 谓之生产空间; 第三层次, 人要融入这个空间, 并和同处一个空间中的人交往, 形成人际关系网络和社会网络, 谓之社会空间。那些“一方水土不能养活一方人”的区域, 几乎这三方面的空间层次都有严重的欠缺:因为自然条件恶劣或脆弱, 导致生活空间难以承载足够的人口在此生活; 因为资源禀赋短缺、生态脆弱,导致限制开发或开发效益过低, 导致生产空间难以支撑足够的且高质量的生产活动; 因为人口规模不足、生产难以发展、经济基础较差, 社会网络自然是低质量的, 导致社会空间难以构建高质量的人际交互的社会网络。简而言之, 易地移民搬迁贫困户的原居住地的空间条件极差、空间能量严重不足。政策文件中对易地移民搬迁对象的表述印证了我们的分析, “搬迁对象主要是居住在深山、石山、高寒、荒漠化、地方病多发等生存环境差、不具备基本发展条件, 以及生态环境脆弱、限制或禁止开发地区的农村建档立卡贫困人口”①。

①国家发展改革委等五部门联合印发实施“十三五”时期易地扶贫搬迁工作方案, 国家发展改革委官方网站,http://www.ndrc.gov.cn/xwzx/xwfb/201512/t20151208_761795.html

对生活在其中的贫困户来说, 多层次的空间缺失和空间能量不足使得农村贫困群体的生计风险充分暴露。空间因素的稳定性, 意味着居住在此空间中的贫困群体也必然面临贫困的长期性和固定性, 生计风险的暴露也无疑是长期和稳定的。而且, 居住在空间条件极差、空间能量极低的空间中的贫困户, 他们甘愿冒风险去改变生存状态的概率也低很多, 这用Scott(1976)所描述的欠发达地区的农户生存的水深及颈的状态来表述十分贴切:农民长久地处于一种“水深齐颈”的状况中, 即使是细波微澜也会导致灭顶之灾[12]。所以, 只有切换空间, 彻底扭转空间条件差、空间能量不足的现状, 才有可能彻底摆脱贫困。易地移民搬迁正是通过空间的彻底切换, 使贫困户脱离原空间、进入新空间, 实现空间的更替和升级, 改变空间条件、提升空间能量。

进一步, 仅仅通过空间的切换仍然不能彻底摆脱贫困, 只是为脱贫提供了初始条件。换句话说, 易地搬迁只是摆脱贫困的充分而非必要条件。脱贫的另一份力量来自与空间更替和升级密不可分的主体——易地扶贫搬迁户自身的改变。易地移民搬迁除了改变空间初始条件外, 另一层积极意义正在于改善搬迁户的个人能量配置, 将农户为摆脱原空间的束缚和制约而与原空间进行斗争和抗争所损耗的时间和精力, 转移到搬迁后在新的安置空间的发展生产、改善生活中。所以, 易地移民搬迁通过空间的切换, 将外部因素的改善传导到搬迁户个体内部, 带动其个体能量方向的改变和升级。

切换空间确实可以带来搬迁户能量方向的改变, 但问题是, 能量方向的改变并不必然带来贫困户能力的升级。而且, 因为精英俘获的存在, 更可能导致少数能力强、人力资本水平高的移民搬迁户获利, 而致使新的差距产生和新的贫困陷阱的形成[13]。所以, 要想让所有搬迁户都从易地移民搬迁中获得基本均等化的收益和发展机会, 还需要搬迁户将能量方向的改变进一步升级为多维生计能力的提升。这些生计能力包括搬迁户获得物质资本、人力资本、自然资本、社会资本和金融资本等的能力。最终, 在移民搬迁户能量方向改变和能力提升的共同作用下, 实现脱贫致富, 实现易地移民搬迁政策设计的目标。

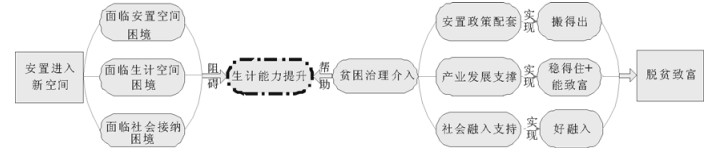

进一步要回答的问题是, 在易地移民搬迁后, 被安置在新的空间中, 搬迁户是否面临新的困境?对于生计能力本就极弱的贫困户而言, 他们如何提升自己的生计能力?要回答这些问题, 我们的分析必须从理论逻辑进一步向易地移民搬迁的治理逻辑深入, 这也是易地移民搬迁户成功脱贫的最后一环。显然, 单纯依靠贫困户自身的力量, 在短期内提升生计能力是极其困难的。因为在新的空间中, 虽然搬迁户的能量方向发生了变化, 但是他们仍旧要面对新空间给他们带来的多重挑战, 可能形成一些新的困境。这时, 就需要外部力量的介入, 现阶段能施加这种力量的最有效主体便是政府。通过政府的帮扶, 培养和提升搬迁户的生计能力, 最终实现脱贫致富(见图 3)。下文将继续分析这一逻辑。

|

图 3 基于多维空间理论的易地移民搬迁的治理框架 |

首先, 搬迁进入新空间之后, 贫困户的生活空间面临安置困境, 这就需要安置政策支持, 以实现“搬得出”的目标。安置困难主要来自安置房的建设经费筹措, 集中居住后生活成本的提高(包括原来自给自足的食品消费在安置后部分转变为市场购买, 新增的物业、采暖、垃圾清运等公共服务的费用)。我们在调研中发现, 如果这些问题得不到很好解决, 贫困户的搬迁意愿就极低。现实政策执行中, 安置经费由中央和地方政府分担大部分, 提高的生活成本也通过各种方式给农民部分补贴。通过一系列安置配套政策的落实, 较好地化解了搬迁户的生活空间困境, 实现了易地移民搬迁的第一步——“搬得出”。

其次, 搬迁进入新空间后, 贫困户还面临生计空间困境, 这时需要产业配套, 实现“稳得住+能致富”。都阳等(2003)的研究注意到了贫困农户利用迁移缓解贫困具有一定的局限性, 禀赋脆弱(人力资本水平低下)的贫困农户即使迁移, 他们在劳动力市场上也缺乏良好的绩效[14]。这就意味着仅仅迁移生产空间还难以完全解决贫困问题, 特别是对那些人力资本水平较低的搬迁户来说更是如此。这时, 就必须配套后续产业, 让贫困户通过自己的劳动获得稳定的收入, 并在工作中不断提升自己的生计能力、累积自身的人力资本水平。在配套产业的过程中, 要关注产业与当地资源禀赋、比较优势和搬迁户人力资本状况的耦合程度, 同时还要特别注意培育贫困户的自生能力, 要“坚持群众主体、激发内生动力, 充分调动贫困群众积极性、主动性、创造性, 用人民群众的内生动力支撑脱贫攻坚”①。通过产业配套, 较好的化解搬迁户的生计空间困境, 在“稳得住”的基础上, 进一步实现“能致富”。

① 习近平主持召开打好精准脱贫攻坚战座谈会并发表重要讲话.新华网, http://www.xinhuanet.com/photo/2018-02/14/c_1122419727_2.htm.

最后, 搬迁进入新空间后, 贫困户还面临第三重空间困境——社会融入困境, 这时需要做好搬迁户的社会接纳和社会融入工作, 最终实现“好融入”的目标。家庭之间禀赋的差异成为决定迁移的愈发重要的因素, 特别是社会网络在迁移决策过程中起着非常重要的制约作用[15](P55)。易地搬迁后, 因为脱离了原来熟悉的社交网络, 搬迁户往往出现融入难的问题。特别是对那些非整村搬迁的搬迁户来说, 作为外来户要融入原住民的社群就更显困难。这一问题的解决必须由政府、社会、社区多方出面, 形成合力, 帮助搬迁户尽快融入。易地移民搬迁将贫困人口从生存发展条件相对恶劣的地区迁移到生存发展条件相对较好的地区, 从根本上解决了自然空间因素给贫困户发展形成的制约, 重塑了搬迁贫困户的物质资本、人力资本、自然资本和社会资本, 实现了对搬迁贫困户生计的经济空间、政治空间和社会空间等多方面、多层次的改造和优化。

四、结语与历史上因灾、因战而发生的被动移民搬迁不同, 中国当前正在如火如荼进行着的易地移民搬迁的动因、目标、主体、方式都发生了根本性变化, 以扶贫脱贫为主要目标, 兼具生态保护、避灾避险等功能, 形成了中央设计、地方实施、社会参与、搬迁户积极响应的战略性主动搬迁新格局。易地移民搬迁实现了贫困人口生计空间的再造和空间资本的重塑, 改变了贫困户的能量方向,提高了贫困户的生计能力。空间升级和能力提升有赖于安置政策的配套、后续产业的支撑和社会融入的支持, 以帮助易地移民搬迁的贫困群体依次实现搬得出、稳得住、能致富、好融入的目标;以缓解贫困为出发点的易地移民搬迁, 最终蕴含了根治贫困、走向共同富裕的极大可能性。本文在梳理易地移民搬迁的历史演进的基础上, 分析了易地移民搬迁的理论逻辑和由此生发的贫困治理逻辑。这两大逻辑之间的互动关系影响着易地移民搬迁实施的走向。更为重要的是, 关于两个逻辑的分析实际上为我们进一步研究易地移民搬迁的具体内容和其他中国式的贫困治理提供了一个很好的分析思路和框架。

| [1] |

BROWN L R, MCGRATH P L, STOKES B. Twenty-two dimensions of the population problem[J]. Population Reports, 1969, 5(11): 177-202. |

| [2] |

International Organization for Migration (IOM)[R].Discussion Note: Immigration and the Environment, 2007, (11).

|

| [3] |

葛剑雄. 中国移民史[M]. 台北: 五南图书出版股份有限公司, 2005.

|

| [4] |

TAN Y, CHEN Y, HUGO G. Displacement and Economic Consequences of the Three Gorges Project: A Case Study of Resettles in Sichuan Province[J]. Asian and Pacific Migration Journal, 2009, 18(4). |

| [5] |

孙中艮, 余芳梅. 贫困理论视角下水库移民反贫困路径的转变[J]. 贵州社会科学, 2009(2). |

| [6] |

白南生, 卢迈. 中国农村扶贫开发移民:方法和经验[J]. 管理世界, 2000(3). |

| [7] |

黄特军.扶贫自愿性移民搬迁的模式研究与效果评价——以广西为例[D].广西大学, 2002, (6). http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10593-2002080937.htm

|

| [8] |

崔诗雨, 徐定德, 彭立, 等. 三峡库区就地后靠移民与原住民生计资本特征及差异分析——以重庆市万州区为例[J]. 西南师范大学:自然科学版, 2016(8). |

| [9] |

王永平, 吴晓秋, 黄海燕, 等. 土地资源稀缺地区生态移民安置模式探讨——以贵州省为例[J]. 生态经济, 2014(1). |

| [10] |

李培林, 等. 扶贫蓝皮书:中国扶贫开发报告(2017)[M]. 北京: 科学社会文献出版社, 2017.

|

| [11] |

ZIELENIEC A. Space and Social Theory[M]. SAGE Publications Ltd, 2007.

|

| [12] |

SCOTT J C. The Moral Economy of The Peasant: Subsistence and Rebellion in Southeast Asia[M]. New Haven Press, 1976.

|

| [13] |

邢成举.乡村扶贫资源分配中的精英俘获——制度、权力与社会结构的视角[D].中国农业大学, 2014.

|

| [14] |

都阳, 朴之水. 迁移与减贫——来自农户调查的经验证据[J]. 中国人口科学, 2003(4). |

| [15] |

闫坤, 刘轶芳. 中国特色的反贫困理论与实践研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2016.

|

2018, Vol. 48

2018, Vol. 48