我国1999年就已经进入老龄化时期, 截止到2014年末, 人口数量已经达到136 782万人, 16岁到60岁的劳动年龄人口91 583万人, 比上年减少371万人, 占比67%。60岁以上的人口占总人口的15.5%, 65岁及以上占总人口的10.1%[1]。如此严峻的老龄化形势, 已经对我国的人口结构和社会经济发展产生了巨大影响。并且随着社会经济的发展, 人均预期寿命大幅增加, 2015年我国人均预期寿命已达76.34岁[2], 比建国之初的40岁左右的人均预期寿命提高了将近一半。但是就退休政策而言, 仍然实行的是建国之初的退休政策, 男职工60岁、女干部55岁、女职工50岁的退休政策, 这与目前的人均预期寿命严重不相符, 也不适用于当前经济社会发展和人们工作或者退休的意愿。我国从党的十八届三中全会明确提出研究制定渐进式延迟退休年龄政策到“十三五”规划中强调将出台渐进式延迟退休年龄政策, 延迟退休年龄政策已是大势所趋。但是这一政策遭到了许多人的反对, 2013年8月, 中国青年报社会调查中心通过搜狐新闻客户端, 对25 311人进行的“你对延迟退休持什么态度”的调查显示, 94.5%的受访者明确表示反对, 显示出当前我国实施延迟退休政策仍有很大的阻力。退休年龄的决定作为一项影响劳动力市场的社会政策, 对于劳动者尤其是占绝大多数比例的企业职工具有直接影响。因此, 研究了解影响企业职工预期退休年龄的因素具有十分重要的社会意义。本文基于对全国10个省市企业职工的调查, 实证检验了企业职工预期退休年龄的影响因素, 以期对有关部门制定退休政策提供参考。

二、文献回顾与分析框架 (一) 文献回顾退休年龄的本质是劳动者在职期间的劳动贡献与退休后所享福利间的均衡(席恒、翟绍果, 2015[3])。随着受教育年限的提高, 劳动者初始工作的时间势必推后, 为了保障劳动者在职期间的劳动贡献与退休后所享福利的均衡, 因此有必要延长劳动者的退休年龄。

对于合理退休年龄的确定, 有学者通过不同的研究方法进行了测算并得出相关结论。Chen(1994)认为65岁退休年龄为正常退休年龄, 随着人口老龄化带来的健康成本的增加, 在2027年的时候, 必须将退休年龄提高到67岁[4]。雷勇、蒲勇健(2004)从给付确定制基本养老模式出发, 在寻求养老金福利预期现值最大化的同时, 得出最佳退休年龄, 并得出参加工作年龄、年利率、去世年龄与最佳退休年龄成正相关系[5]。曲双石(2009)从个人一生效用最大化出发, 构建模型, 计算出最优退休年龄函数为通货膨胀率π、提前内退年数μ与死亡年龄T的函数[6]。而邓大松、王增文(2008)则建立了人口死亡率与最优退休年龄的动态变化模型得出最优退休年龄应是法定退休年龄, 且应随着死亡率的下降而提高最优退休年龄[7]。

目前关于退休年龄的影响因素研究主要集中在以下方面:

第一, 从个体化差异研究不同因素对退休年龄选择的影响。ME Szinovacz等(2014)认为退休计划是一个复杂的过程, 受到个人喜好资源经济因素、制度政策、社会规范等因素的影响[8]。首先在性别方面, 性别的差异会影响劳动者对退休年龄的选择, 不同法定退休年龄的差别, 提前退休行为的模式和行为也有显著不同, 退休收入的变化并不会影响女性退休行为的选择, 相比之下女性的退休预期更有赖于社交和自身成长(Coile、Levine, 2007[9]; 廖少宏, 2012[10]; Jenny Onyx、Ellen Bker, 2006[11](P80))。其次也有研究发现受教育程度的高低, 会对退休年龄的选择产生影响。教育程度显著影响劳动力寿命, 对个人延迟退出劳动力市场的预期和实际退休行为具有独立的影响, 在现阶段受教育程度较高的劳动者实际退休年龄相对更晚, 但是也会出现随着年龄的增长, 学历对就业参与的边际效应递减(梁玉成, 2007[12]; 牛建林2015[13]; 乐君杰、叶晗, 2013[14])。但是李琴、彭浩然(2015)在排除了无休止的劳动意愿时, 发现受教育程度越高, 越不愿意延迟退休[15]。个人的经济状况也会对退休年龄的选择产生影响, 但是选择一个最优并在经济上可行的退休年龄是很难的(Forman、Chen, 2008[16])。李莉(2005)则研究发现养老金的替代率会对劳动力供给行为产生重要影响, 替代率越高, 则有可能促使劳动者提前退休[17]。Feldman(1994)发现了人力资本、经济收入和职位级别是影响退休年龄的重要因素[18]。但是也有研究发现经济收入对退休期望年龄并不是简单的正向相关关系, 而是成倒U型关系(钱锡红、申曙光, 2012[19])。同样发现在健康方面, 退休行为的决策与健康是有联系的, 当前的健康状况不佳和预期收到社会保障和养老金都会增加提前退休计划的可能性(Sickles、Taubman, 1986[20];A Hall、TR Johnson,1980[21])。

第二, 在家庭因素方面, A.Gustman、T.Steinmier(2000)使用不同的模型来估计夫妻双方的联合退休行为, 研究发现, 夫妻双方的闲暇存在互补效应, 丈夫和妻子倾向于同时退出劳动力市场[22]。李琴、彭浩然(2015)发现配偶的受教育程度对个人的退休意愿存在显著的决策, 退休决策不仅是个人的退休决策, 更多的是家庭共同决策[23]。

第三, 在政策方面, 福利政策,如医疗、养老金政策等对劳动者退休年龄行为也会产生影响。对OECD国家的劳动者退休行为研究, 发现大多数国家的劳动者都在本国可接受最早的退休年龄退休, 而慷慨的进行福利和产品的改革, 为退休人员建立退休人员医疗保险等都会鼓励劳动者退出劳动力市场, 提前退休(Gruber、Wise, 2004[24]; Luca, 2005[25]; MariaD; 2014[26])。Weller(2005)研究发现延长的寿命会导致人们更加依赖社会保障, 而延长退休年龄会对主要依靠养老金维持退休生活的工人造成损害[27]。但是殷俊、陈天红(2014)在研究了美国的退休政策后, 发现美国对退休年龄政策进行改革, 提高正常法定退休年龄, 并采取延迟退休补助制度等一系列政策会影响劳动者退出劳动力市场的时间[28]。

从学界的研究来看, 国外关于延迟退休年龄的研究比较成熟, 不仅考虑了个人的喜好、经济因素等, 还从婚姻、政策的角度研究了影响延迟退休年龄的因素。而国内学者多关注合理退休年龄的确定, 但对劳动者尤其是企业职工的退休意愿的研究较少, 且关注角度范围有限, 多关注某一点, 或者只关注某一地区(张乐川, 2013[29], 李凯2016[30])。本文在前人研究的基础上, 借鉴国外的研究, 以中国东、中、西十个省市区的调研数据, 充分考虑了经济发达和欠发达地区情况并选取劳动人口中的主要职业类型--企业职工作为研究对象, 更深入、细致地研究这一劳动力主流群体的退休年龄选择问题。

(二) 分析框架研究合理的企业职工退休年龄问题既是国家制定企业职工退休年龄政策的前提, 又是企业职工切身利益诉求表达的要求。本文在借鉴前人研究成果的基础上认为, 从企业职工的角度来讲, 对退休年龄的预期是基于其自身效用最大化而做出的。因此, 探究企业职工预期退休年龄的关键即是找到退休年龄所能够赋予的企业职工效用最大化的因素。结合已有的研究和调研实际情况, 本文认为可以把企业职工不同退休年龄的效用分解为三个维度进行深入研究, 包括具有明显差异性的个人特征维度、企业职工的家庭因素维度以及政策因素对企业职工的影响维度等三个层面来较为系统地研究企业职工预期退休年龄问题。

第一, 个体(或群体)的个性特征和工作特性的差异性往往影响企业职工对退休年龄的选择。诸如个体的生理年龄、工作性质、教育水平、性别差别、健康状况、收入状况等。同质性的个性特征和工作特性会给个体(或群体)带来相对接近的效用水平, 对退休年龄的选择往往应该具有相对的一致性, 而差异性大的个体(或群体)所获得的效用水平差异也会增大, 对同一退休年龄的认同程度就存在差异性。因此, 可以通过对个体(或群体)的个性特征和工作特性进行研究和实证分析。

第二, 企业职工往往并不是“孤立”地扮演着社会生产者的角色, 家庭作为社会生产的基本单位, 企业职工不仅是作为企业员工而存在, 更是作为家庭成员在家庭中承担重要职能, 家庭环境的变化会导致企业职工效用的变化, 从而也会影响对预期退休年龄的选择。因此必须要考量家庭因素对企业职工预期退休年龄选择的影响, 如:家庭中的婚姻状况、抚养赡养等。

第三, 社会福利政策的介入会使企业职工的当前和未来退休生活产生重大影响, 效用水平也会得到不同程度的提升, 即政府福利政策的变化会影响退休职工的退休选择, 尤其是退休、养老等政策对退休年龄的选择具有较强的敏感度。因此, 在研究退休年龄及其影响因素时也应该充分考虑政府相关政策的变化和趋势, 如:单位退休政策、养老金政策等。

总之, 本文认为, 应该从个性特征、家庭因素和政策影响等三个维度对企业职工的退休年龄问题进行研究, 并在此基础上提出相应的具体影响因子, 并通过实证研究进行检验。

三、数据来源及变量测量 (一) 数据来源本文数据来自“渐进式延迟退休年龄政策的社会经济效应研究”课题组于2015年7月到9月的问卷调查, 调查范围包括东、中、西部以及大、中、小城市。包括东部(北京、江苏、广州)、中部(河南、湖北)、西部(新疆、青海、四川、甘肃、陕西)10个省市区, 并尽可能地兼顾了少数民族和高海拔地区。调查对象为公务员、事业单位人员、企业职工以及其他行业就业人员。最终获得有效问卷3 224份, 根据研究目的, 选取企业职工人员为样本, 在剔除了缺失值后, 最终分析样本数为2 135份。

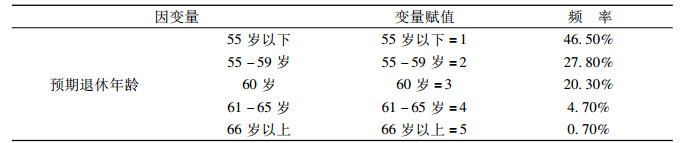

(二) 变量设置与说明1.因变量设置 本文研究企业职工退休年龄的影响因素, 尽管退休年龄和预期退休年龄两者并不一定吻合, 但是退休年龄和预期退休年龄的影响因素具有高度的一致性。Honig(1996)利用健康和退休调查数据进行研究, 结果发现, 退休期望和实际观察到的退休行为是一致的[31]。加之我国有明确的法定退休年龄, 个人退休决策无法使用实际的退休年龄作为变量, 因此以预期退休年龄作为因变量, 此为有序变量, 表 1给出了详细的说明。

|

|

表 1 因变量设置 |

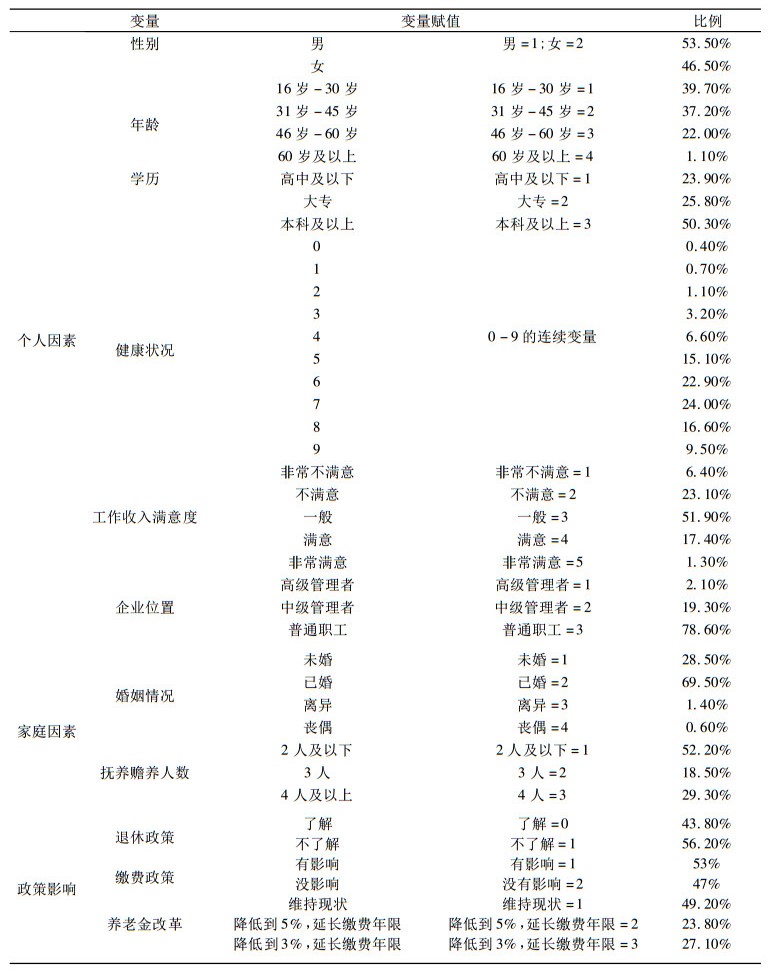

2.自变量设置与说明 借鉴前人的研究成果,发现在影响职工退休意愿的因素中,具有一些共同性的指标,如性别、年龄、学历、职业类型、收入、健康状况以及婚姻、家庭负担都是重要的影响因素,因此在本研究中同样进行考虑。除此之外,在课题组的实地调研中,发现政策因素方面也会影响企业职工对预期退休的判断,据此我们认为还应该增加政策方面的指标包括退休政策、养老金政策、对养老金政策改革的判断等,这些指标可以反映政策层面对企业职工退休意愿的影响。因此从个人因素、家庭因素和政策因素三个维度选取11个变量作为解释变量,并对变量进行赋值、说明。表 2给出了详细的变量名称、定义和描述性统计。

|

|

表 2 变量设置与测量 |

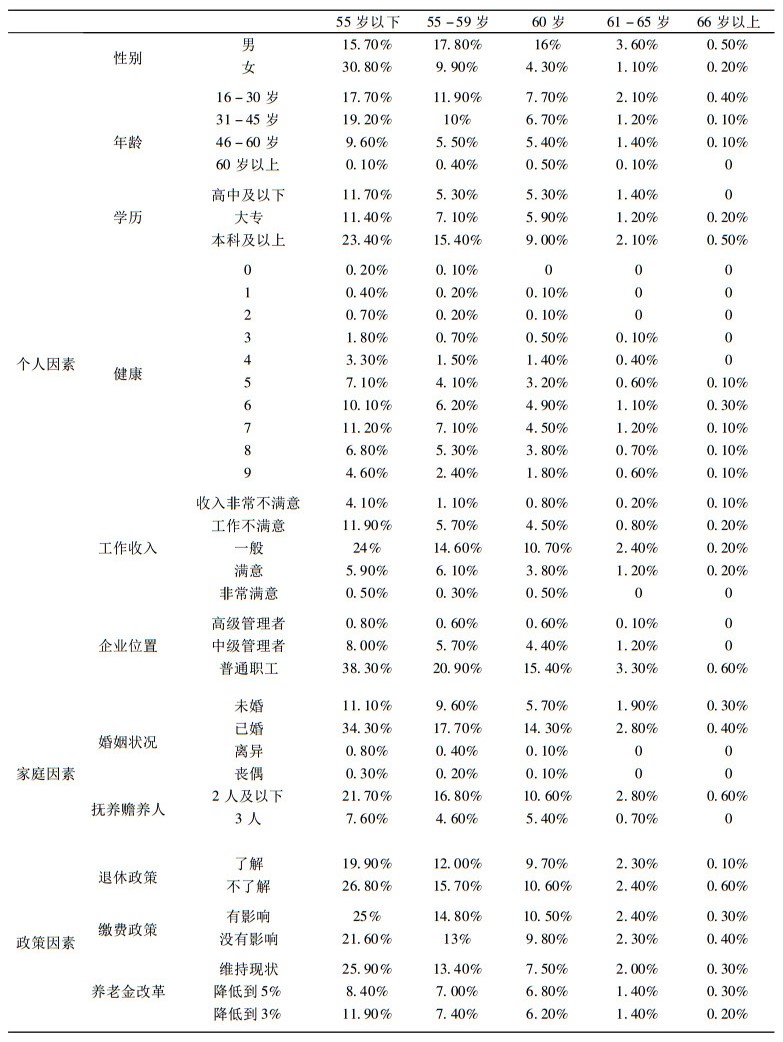

通过表 2和表 3对企业职工样本的基本统计, 男女性别比基本持平。60岁退休的男性占比16%, 而女性只有4.3%, 女性相对于男性提前退休的意愿比较强。在年龄段上, 主要集中在中年群体, 他们是政策改革实施的最直接、最早的接受者, 研究他们对退休年龄的选择对于理解人们实际退休行为具有重要参考价值。学历大学以上的学历居多, 因为企业对于学历的要求越来越重视, 具体在预期退休年龄的选择上并没有表现出很明显的差别, 不同学历的职工都首选55岁以下退休。在健康程度上, 大多数人对自身的健康评价良好, 对身体状况评价良好的预期退休年龄都比较长。对工作收入满意度的调查, 程度是非常不满意、不满意、一般、满意、非常满意, 其中对收入不满意的预期退休年龄都比较短。本次调查的人群是企业职工, 岗位类别为高级管理者、中级管理者、普通职工, 多集中在普通职工, 符合实际情况, 通过描述发现处于不同职位的员工的预期退休年龄都首选55岁以下, 差异并不明显。家庭因素中, 在婚姻方面,婚姻状况的差别, 在预期退休年龄上并没有表现出明显差异, 都倾向55岁以下退休。抚养赡养人数上, 可以看出抚养赡养3人以上的预期60岁以后的比例退休高于抚养赡养4人的比例。在对单位退休政策方面上, 是否了解退休政策对预期退休年龄选择上的差异并不大。在对养老政策的认知程度上, 认为养老政策有影响和没有影响的比例相差不大, 但是选择60岁以下退休的占比最大的是那些认为养老政策有影响的。在养老金改革方面上, 认为要维持现状的居多, 但是维持现状的职工的预期退休年龄低于那些认为养老金要改革的职工。

|

|

表 3 影响因素基本说明 |

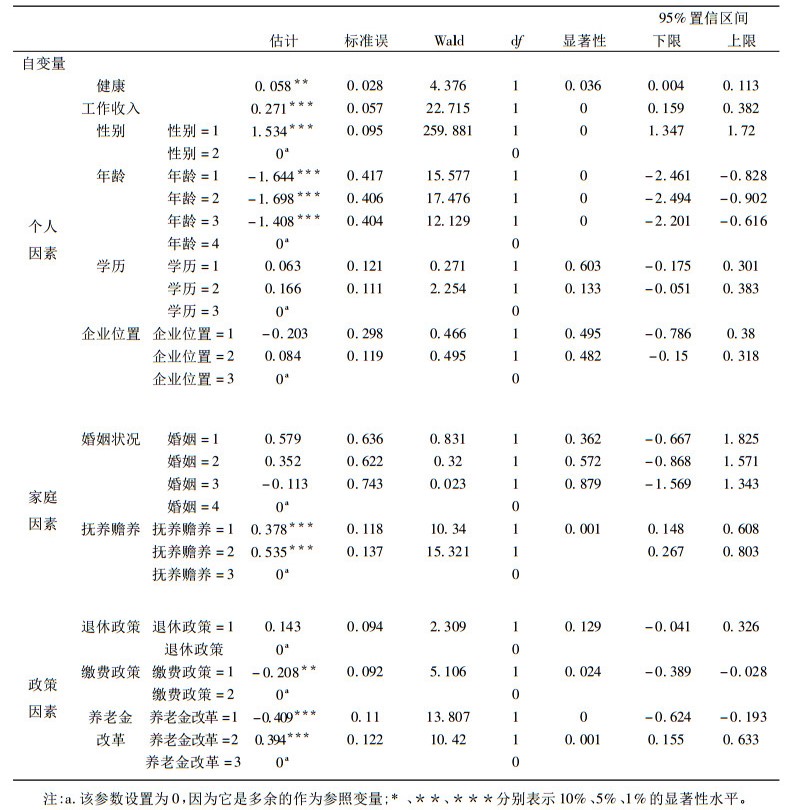

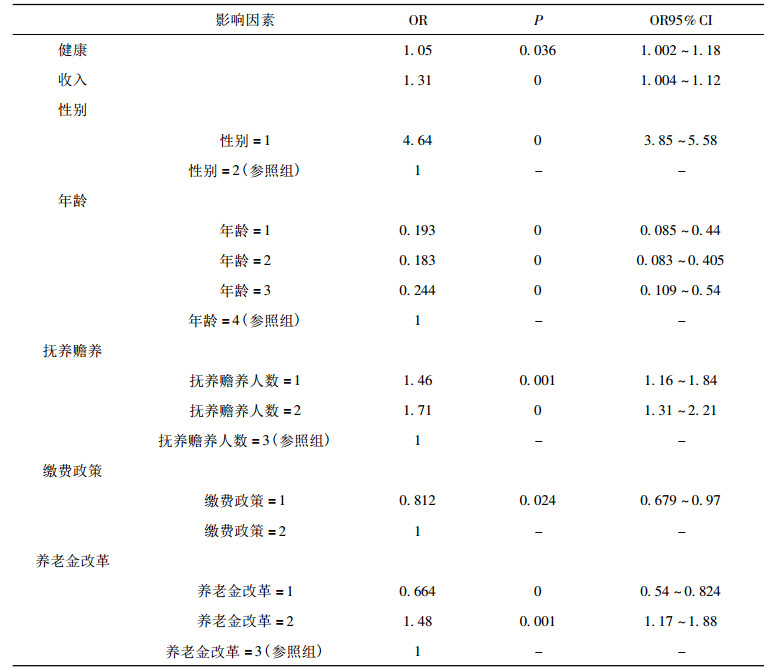

根据研究需要, 这里不考虑自变量之间的交互作用, 即选择主效应模型。从模型拟合信息来看, 模型通过了显著性检验, 模型具有统计学意义, 拟合效果较好。经过平行线检验, p值=0.284>0.05, 说明适合做有序Logistic回归分析。从表 4的回归结果中看, 性别因素、年龄因素、健康因素、收入因素、抚养赡养人数以及现行的缴费政策、对养老金改革的判断都通过了显著性检验, 具有显著的统计学意义。进一步具体的影响见表 5, 考虑到篇幅的原因, 这里只给出了具有显著性的自变量的回归分析结果。

|

|

表 4 参数估计 |

|

|

表 5 有序Logistic回归分析 |

第一, 在性别方面, 女性相对于男性的预期退休年龄年限更短。现阶段我国实行的退休年龄政策, 仍然是建国之初的退休年龄政策, 女性比男性的法定退休年龄低5-10岁, 政策已经实施了几十年, 形成了政策依赖。男性由于承担更多的家庭经济责任, 因而相比女性更希望通过退休年龄的延迟获得更多的经济收入。同时在实地调研过程中发现男性会更受到企业的欢迎, 而女性受到隐形的“歧视”, 因此就会产生女性的预期退休年龄低于男性的预期退休年龄。

第二, 在年龄因素方面, 年龄越高的预期退休年龄年限越长, 但是31-45岁的预期退休年龄最短,这与一般的研究结论认为年龄和退休意愿没有关系不符。但是在调查研究中发现, 不同年龄阶段对于退休的看法是不同的。现阶段在企业工作的职工竞争压力比较大, 很少有机会享受闲暇, 所以对预期退休年龄比较短, 更希望自己早点退休。而老年人对于预期退休年龄比较长, 原因在于随着年龄的增加, 退休的日益临近, 内心更加珍惜工作的机会, 退休以后无法享受到工作带来的乐趣。

第三, 健康程度越高, 对于预期退休年龄年限越长。这比较符合企业职工的心理预期。在企业中, 大部分的职工都处于一线工作岗位, 这对身体素质的要求就比较高, 越健康就越会留在工作岗位上, 预期退休年龄就比较长。

第四, 收入因素与预期退休年龄具有正的效应, 收入越高, 预期退休年龄年限越长。这与现有的研究结论相一致。不难理解, 在企业中, 收入高的职工一旦退休, 收入就会降低, 相比较退休后的低收入, 企业职工就更希望留在企业, 增加工作时间。

第五, 在抚养赡养人数方面, 抚养赡养3人的预期退休年龄年限最长, 抚养赡养4人及以上的预期退休年龄年限最短。这不符合一般“抚养赡养人数越多, 越不愿意延迟退休”的结论。但是在调研中发现, 抚养3人的预期退休年龄最长, 这部分企业职工认为目前经济不景气, 需要多工作几年, 获得经济支持。而抚养赡养4人及以上的企业职工的预期退休年龄比较短, 原因就在于抚养赡养的人比较多, 就需要及早退休, 回家进行照料。

第六, 在养老政策方面, 认为养老保险缴费政策对生活有影响的, 预期退休年龄年限最短。在课题组的调查中, 多数调查者认为目前较高的缴费率对企业职工的当期生活产生了影响, 减少了当期的消费支出, 不利于生活水平的提升, 就想早点退休, 预期退休年龄就比较短。

第七, 维持养老金政策现状的预期退休年龄年限最短, 将现阶段的缴费率降低到5%, 适当延长缴费年限的预期退休年龄最长。这与第六条的结论相一致。在调查中发现那些希望改革的职工的预期退休年龄比较长, 原因是现阶段我国的缴费率偏高, 高负担的缴费率对于劳动者, 尤其是企业职工, 早已经不堪重负。所以在现阶段的缴费政策下, 企业职工更想早点退休。而将缴费率降低到5%并适当延长缴费年限, 对于企业职工是可接受的, 因为现期企业职工可以拥有更多的收入用于消费。

五、结论及建议经过实证分析, 性别、年龄、健康、收入等个体因素, 抚养赡养子女人数的家庭因素, 现行的缴费政策、对养老金改革的判断等政策因素对企业职工预期退休年龄有重要影响。从个体因素来讲, 女性较男性预期退休年龄年限更短; 年龄、健康、收入对企业职工预期退休年龄具有正向影响, 但是31-45岁年龄段的职工预期退休年龄年限最短, 因此, 在制定延迟退休政策中要特别注意。从家庭层次的抚养赡养人数而言, 抚养赡养4人及以上的预期退休年龄年限最短。同时, 企业职工对养老金缴费、改革的政策敏感度高, 降低缴费率在一定程度会提高企业职工预期退休年龄。

目前, 我国的劳动者大多数都反对实施延迟退休年龄政策, 但是延迟退休年龄政策不仅是国家的战略决策, 也是国家在不断加快的老龄化进程和不断增加的预期寿命的今天而提出的适应性政策选择, 更是关乎广大企业职工的切身利益。通过对企业职工预期退休年龄影响因素的研究, 关注企业职工预期退休年龄和影响因素并采取适当措施保障企业职工的利益会对推行延迟退休年龄政策起到有益的帮助。基于本文的研究结果, 从推进延迟退休政策及优化企业职工效用的目的出发, 笔者提出如下建议:

第一, 关注女性职工, 给予女性职工更多的成长机会。经实证分析发现, 女性职工的预期退休年龄相对于男性更短, 女性相较于男性承担了更多家庭生活事务, 其承担着更多的家庭照料责任; 同时, 研究发现女性的退休预期更有赖于社交和自身成长(Jenny Onyx、Ellen Bker, 2006[11](P80))。因此, 在女性职业发展过程中应给予其更多机会, 同时, 根据客观情况在退休年龄的选择上给予其更多的选择自由, 体现对女性的关注。

第二, 调整薪酬结构, 强化企业职工的福利待遇。首先, 研究发现31-45岁年龄段的企业职工更倾向于提前退休, 在这个年龄段的群体面临着家庭与工作的双重压力, 拥有较少的闲暇。因此, 提高其工资水平, 给予其更多的福利待遇, 经济上的激励会帮助其减少工作、家庭压力, 因而也愿意工作更长的时间。同时, 职工的抚养赡养人数也会影响其预期退休年龄, 经济支持是供养家人的基础, 因此, 适当调整职工薪酬, 给予其适当的福利, 更有利于职工经济积累, 激励职工延长工作年限。

上述两点更多的是从企业层次提出的关注职工的个体因素, 有利于扩大职工对延迟退休政策接受度的措施。但是延迟退休政策是国家推行的社会保障领域的重大改革措施, 因此, 要加强企业职工对延迟退休的接受度, 还要从较为宏观的层次提出相关建议。

第三, 进行科学合理的舆论导向。现阶段反对延迟退休年龄的声势如此之大, 究其原因就在于, 广大职工并不理解延迟退休年龄政策的真正内涵, 片面地认为是不分职业, 进行一刀切的政策, 这对于政策的实行是极为不利的, 因此在实施延迟退休年龄政策前, 就需要政府进行正确的舆论导向, 帮助企业职工厘清延迟退休年龄的真正内涵, 以便政策平稳推行。

第四, 调整养老金个人账户缴费率。研究结论显示,目前的养老政策会对职工的退休行为产生重要影响, 如将现阶段的个人账户缴费率降低到5%, 适当延长缴费年限, 企业职工的预期退休年龄会更长。目前我国的缴费率偏高, 这不仅影响了企业的发展, 还对职工的当期消费水平产生了影响。因此,要优化我国目前的养老政策, 适当地下调缴费费率, 进行参数优化, 以激励人们延长工作年限。

第五, 完善相关配套措施, 如健康服务、护理制度等。职工健康状况对其预期退休年龄具有正向影响, 健康程度越高人们越愿意选择更长的工作时间。身体健康是工作的基础, 关注职工健康、帮助职工树立健康的理念、提供更好的健康医疗服务,能够帮助职工提高身体素质, 更好地工作。同时, 家庭抚养赡养人数对职工预期退休年龄有重要影响。调查发现, 职工抚养赡养人数在4人及以上的预期退休年龄最短, 他们面临巨大的家庭照料压力, 家庭照料的重担使部分职工根本无力兼顾家庭照料责任与工作。因此, 进一步发展完善健康服务、护理制度等配套措施, 减少职工工作时面临的个人及家庭压力, 减少其后顾之忧, 既能减少职工压力, 又能增加职工对延迟退休的接受度。

| [1] |

国家统计局. 中国统计年鉴[J]. 北京:中国统计出版社, 2015. |

| [2] |

国家统计局.中华人民共和国2015年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201602/t20160229_1323991.html.

|

| [3] |

席恒, 翟绍果. 我国渐进式延迟退休年龄的政策机制与方案研究[J]. 中国行政管理, 2015, (5). |

| [4] |

CHEN Y P. Equivalent Retirement Ages and Their Implications for Social and Medicare Financing[J]. Gerontologist, 1994, 34(6). |

| [5] |

雷勇, 蒲勇健. 基于给付确定制的最优退休年龄经济模型分析[J]. 工业技术经济, 2004, (2). |

| [6] |

曲双石. 基于个人效用最大化的最优退休年龄分析[J]. 山东财政学院学报, 2009, (3). |

| [7] |

邓大松, 王增文. 我国人口死亡率与最优退休年龄的动态变化关系[J]. 统计观察, 2008, (2). |

| [8] |

SZINOVACZ M E, MARTIN L, DAVEY A. Recession and expected retirement age: another look at the evidence[J]. Gerontologist, 2014, (2). |

| [9] |

LEVINE C. Labor Market Shocks and Retirement:Do Government Programs Programs Matter[J]. Journal of PublicEconomics, 2007, (10). |

| [10] |

廖少宏. 提前退休模式与行为及其影响因素--基于中国综合社会调查数据的分析[J]. 中国人口科学, 2012, (3). |

| [11] |

ONYX J, BKER E. Retirement expectations: gender differences and partner effects in an Australian employer-funded sample[J]. Australasian Journal on Ageing, 2006, (2). |

| [12] |

梁玉成. 市场转型过程中的国家与市场一项基于劳动力退休年龄的考察[J]. 中国社会科学, 2007, (5). |

| [13] |

牛建林. 受教育水平对退休抉择的影响研究[J]. 中国人口科学, 2015, (5). |

| [14] |

乐君杰, 叶晗.养老收入、教育水平与城镇超过退休年龄人口劳动供给行为决定--兼论延迟退休[C].第九届社会保障国际论坛摘要集, 2013, (8).

|

| [15] |

李琴, 彭浩然. 预期退休年龄的影响因素分析--基于CHARLS数据的实证研究[J]. 经济理论与经济管理, 2015, (2). |

| [16] |

FORMAN J B, CHEN Y P. Optimal retirement age[J]. Social Science Electronic Publishing, 2008, (14). |

| [17] |

李莉. 养老金对劳动力供给的影响研究综述[J]. 财经科学, 2005, (4). |

| [18] |

FELDMAN D C. The Decision to Retire Early: A Review and Conceptualization[J]. Academy of Management Review, 1994, (2). |

| [19] |

钱锡红, 申曙光. 在职人员的社会经济地位对退休期望的影响[J]. 保险研究, 2012, (7). |

| [20] |

SICKLES R C, TAUBMAN P. An analysis of the health and retirement status of the elderly[J]. Econometrica, 1986, (54). |

| [21] |

HALL A, JOHNSON T R. The determinants of planned retirement age[J]. Industrial & Labor Relations Review, 1980, (2). |

| [22] |

GUSTMAN A, STEINMIER T. Retirement in a Family Context:A Structral Model for Husbands and Wises[J]. Journal of Labor Economics, 2000, (3). |

| [23] |

李琴, 彭浩然. 谁更愿意延迟退休--中国城镇中老年人延迟退休意愿的影响因素分析[J]. 公共管理学学报, 2015, (2). |

| [24] |

WISE G. social security programs and retirement around the world: Micm-estimation[M]. chiacago: university of chicago Press, 2004.

|

| [25] |

SPATARO L. Social security incentives and retirement decisions in Italy: An empirical insight[J]. Research in Economics, 2005, (3). |

| [26] |

MARIA D, Fitzpatrick. Retiree health insurance for public school employees:Does it affectretirement[J]. Journal of Health Economics, 2014, (C). |

| [27] |

CHRISTIAN E, Weller. Raising the Retirement Age for Social Security:Implications for Low Wage, Minority, and Female Workers[J]. Center For American Progess, 2005, (1). |

| [28] |

殷俊, 陈天红. 美国延迟退休激励机制分析--兼论对中国延迟退休年龄改革的启示[J]. 经济与管理, 2014, (4). |

| [29] |

张乐川. 上海地区延长退休年龄意愿研究--基于Logistic回归分析[J]. 人口与经济, 2013, (1). |

| [30] |

李凯. 企业职工延长退休年龄影响因素实证研究--以W市为例[J]. 科学决策, 2016, (4). |

| [31] |

HONING M. Retirement Expections:Differences by Race, Ethnicity, and Gender[J]. Gerontologist, 1996, (3). |

2017, Vol. 42

2017, Vol. 42