主持人语

在人口老龄化加剧、人口红利下降、养老金运行压力增大的多重影响下, 养老制度与退休政策改革成为一项重要的社会议题, 国家提出了渐进式延迟退休年龄的政策安排。养老制度与退休政策改革需要顶层设计与个体意愿的综合考虑, 合意的退休政策应该是公众的退休意愿与政府的退休决策之间的均衡共识。因此, 需要调查不同职业人群的退休意愿及对延退政策的真实态度, 以便科学分析劳动者退休意愿的影响因素及对延迟退休年龄政策的态度期望, 从而为国家制定出台渐进式延迟退休年龄政策提供基础数据。

本专栏四篇文章基于教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“渐进式延迟退休年龄政策的社会经济效应研究”在全国十省市的调查数据, 分析了企业职工预期退休年龄和机关事业单位人员的退休意愿及相应的影响因素, 对比了不同职业劳动者之间退休意愿和影响因素的差异性, 同时, 探究了延迟退休背景下劳动者养老方式选择的影响因素。以上研究以期为养老制度与退休政策改革提供微观数据支撑, 推进渐进式、有弹性、差异化的延迟退休年龄政策及相应配套措施的制定与实施。

主持人:席恒, 西北大学公共管理学院教授、博士生导师。

《2015年国民经济和社会发展统计公报》显示2015年末, 我国60周岁及以上人口占总人口16.1%, 65周岁及以上人口占总人口的10.5%, 日趋严重的老龄化将给劳动力市场和社会保障制度带来压力和挑战, 退休年龄成为带来劳动力市场红利、解决养老保险基金缺口的一个影响指标。但我国现行城镇职工退休年龄政策框架源于20世纪50年代, 期间经过了几次细微的调整, 退休制度的主体部分没有发生实质性的变化。与此同时, 随着改革开放以来经济飞速发展、科技不断进步、人口平均寿命大幅提高, 我国现行退休制度与社会发展不匹配的弊端越来越明显。因此,退休年龄制度作为一项社会制度规定, 应当随着社会经济环境的变化做出相应调整。

在这样的现实环境下, 中共十八届三中全会在2013年11月15日公布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出研究制定渐进式延迟退休年龄政策, 该表述引起了专家学者及广大民众对退休政策的广泛讨论。任何政策的出台必须有政府与公众双方之间的沟通, 即对政策接受者意愿的了解和反馈。退休政策本质上是一项社会政策, 包括了政策的倡议、制定、实施、接受和反馈等环节, 政府决策部门是退休政策的制定者, 一般民众及劳动者则构成了退休政策的接受者, 其真实的退休意愿不应在决策中被忽视。我国学者对延迟退休问题争论的研究也论证了“权力精英最终决定政策出台,民众意见部分影响决策, 政策制定者既要考虑精英群体的价值理念和革新诉求, 也要考虑底层民众的需求满足和承受能力”[1]。基于此, 本文从微观层面的政策接受者——劳动者这一群体出发, 通过现有退休意愿的研究梳理和实证调研, 分析不同职业特征劳动者的退休意愿及其影响因素, 以期能为退休政策的研究和设计提供一定的基础数据和参考借鉴。

二、文献综述与研究假设对于微观个体退休行为的研究中, 既有研究已退休人群实际退休年龄, 又有研究在职人群预期退休年龄, 但无论是实际或是预期退休年龄, 其本质是一种退休行为选择的影响因素研究。因此, 本文研究虽为退休意愿(即预期), 为了更全面提出影响退休意愿的因素, 将预期退休年龄与实际退休年龄的研究合并, 具体从个体与家庭、工作、社会等方面进行梳理。

(一) 性别、年龄、学历、健康状况等个体人口特征以及家庭层面的婚姻状况、家庭负担等会对劳动者退休选择产生影响性别方面, 现行男女退休年龄的差别化政策使得女职工更愿意延长退休年龄[2](P49)。但由于传统的“男主外女主内”的性别角色分工女性更不愿意延迟退休[3]。年龄方面, 出于退休生活预期的增强, 劳动者年龄越大越不愿延长退休年龄[4]。但另一方面, 工作中形成的社会资本在退休后会面临缺失的风险, 加之长期工作形成的惯性、情感交流和成就感使得年龄越大的人, 越希望延长退休年龄[5](P53)。学历与受教育程度是人力资本的一种外显性表现, 较高的学历往往代表着更长的人力资本投资时间、更高的人力资本价值, 出于自身效用最大化的选择, 学历越高的人越倾向延迟退休[6](P68)[7](118)[8]。健康资本作为劳动者从事各类生产活动的基础, 也是劳动者做出退休决策不可忽略的约束条件。身体健康状况越好的劳动者延迟退休的意愿越强[9][10][11]。家庭作为社会中微观的生产组织单位, 受传统文化对个体承担家庭责任界定的影响, 有配偶的职工、家庭需抚养人口数越多、家庭压力越大, 越不愿意延迟退休[12]。

(二) 与工作环境相关的行业或工作单位性质、职业满意度、工作预期等会影响劳动者退休选择劳动者工作单位的属性是决定其延长退休年龄意愿最为重要的影响因素[13], 政府部门或行政机关工作人员、事业单位职员、个体工商户及自由职业者较企业工作人员更能接受延迟退休政策, 脑力劳动者较体力劳动者更愿意延迟退休[5](P54)[6](P68);具体到企业性质, 国有、集体或国有控股企业职工更愿意延退[2](P51)。此外, 代表了个体工作能力与成就的职称因素与延迟退休意愿呈正相关关系[14]。另外, 退休选择还与工作喜爱程度、职业满意度有关, 职工的工作喜爱度、职业满意度越高, 其延退意愿越强[15][16]。最后, 工作的预期也是影响退休选择的重要方面, 升职空间越大, 延迟退休的意愿越强[17], 而失业可能性越大的个体提前退休的可能性越高[18](P93)。

(三) 宏观的社会政策对劳动者退休选择具有诱导作用实际退休年龄在国家规定年龄上的集中分布表明我国老年人口退休行为存在明显的政策效应[19], 预期退休福利以及退休福利对经济变动的适应性影响劳动者的退休决策[20]。学者们基于养老保险财富对个人退休激励作用的测算, 得出1997年的养老社会保险制度改革对减少提前退休现象具有积极作用[21]。但我国现行的企业养老保险制度对个人退休行为仍存在负面激励作用[22](P35)[23][24](P186), 参加基本养老保险制度的年数越久, 提前退休的概率越高[7](P115)。也有学者的研究证明, 各项社会保险对于退休选择的影响中, 养老保险影响较小, 医疗保险的完善增加提前退休的可能性, 失业保险制度的完善则增加工作意愿, 而法定退休年龄设置越晚, 劳动者提前退休出现的概率越大[25]。

(四) 除各个单独因素外, 不同因素之间的互动也共同影响劳动者的退休行为基本养老保险制度的负面激励作用存在着很大的行业差异性与收入差异性[22](P35)[24](P186), 经济收入与健康状况的良性互动会增加劳动者对于延长退休年龄的预期[26]。而家庭因素的影响受到性别差异、婚姻状况、代际关系的制约。女性受到家庭因素的影响更明显, 在子女进入劳动力市场后女性更有可能选择提前退休[18](P93)。预期退休年龄不仅受到个人特征的影响, 还受到配偶特征的影响[27]。例如, 已婚女性及配偶在职时女职工的退休年龄更早; 当配偶退休时, 女职工的退休年龄更晚[6](P68)。代际之间的抚养赡养关系影响到个人的退休选择。隔代抚养会导致个体提早退出劳动市场, 而子女养老则使得个体更倾向于继续工作[28]。

综合以上研究的梳理可以发现, 国内外学者关于劳动者选择及影响因素的研究在因素分析上有一些共同性的认识, 但由于调查地点、调查对象、统计口径及个人意愿的灵活性等客观因素的存在, 学者关于某一具体因素如何对劳动者做出退休选择产生影响的结论存在着一些分歧。而现有研究大多关注因素影响的共同特征, 对不同因素对于不同特征个体的差异性关注较少。而关于职业特征方面的研究, 主要关注到工作特征的直接影响, 忽视了特定职业背景不同个体因素的差异化表现。基于此, 本文从职业特征出发, 在关注整体性因素的基础上重点研究不同职业的特殊性影响, 职业代表劳动者在劳动力市场上的身份标志与环境特征, 而退休本就是工作与闲暇的选择, 因此与劳动者的退休意愿息息相关。但相同的因素对于不同职业劳动者的影响会存在个体异质性, 这种异质性需要被决策者所关注才能有利于针对性的退休政策的制定和出台。因而, 本文试图关注职业的特殊性因素, 以期为退休意愿的研究提供更多的基础数据与讨论。

基于文献梳理与现实经验考量, 本文从个体、家庭、工作、社会四个方面提出以下影响因素的假设:首先, 在一些共同性特征上:①个体方面的性别、年龄、学历和健康状况影响劳动者的退休意愿; ②家庭方面的婚姻状况与家庭负担会影响劳动者的退休选择; ③工作相关的职业类型、职务职级、岗位性质与工作满意度影响劳动者退休意愿; ④社会政策相关的养老保险制度与劳动者对退休生活的预期会对退休行为产生诱导作用。其次, 由于职业差异性在退休年龄规定、学历水平要求、工作环境特征、养老制度规定等方面差异的存在, 不同职业者退休意愿具有个体异质性与群体趋同性的特征, 几项可能具有较大差异的因素具体表现在:①由于对于女性劳动者退休年龄在不同职业规定的差别, 性别在不同职业中具有不同的影响表现; ②学历在不同职业中有不同的要求, 在学历要求更高, 随着年龄的增加学历的重要性越高的职业中, 学历的影响因素更明显; ③家庭作为影响国人行为选择的一项重要因素, 不会因为职业的不同而产生较大差异; ④由于历史上养老金双轨制的存在, 不同职业劳动者在不同的养老金缴费和待遇背景下对于退休生活的预期不同, 因而养老保险制度对退休意愿的影响在不同职业中有不同的影响表现。

三、数据来源、变量赋值、描述统计与回归分析:退休意愿与影响因素 (一) 数据来源本文所使用的数据来源于西北大学公共管理学院席恒教授为首席专家的2014年教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目《渐进式延迟退休年龄政策的社会经济效应研究》的问卷调查结果, 基于经济发展水平与产业类型, 2015年7月至9月, 调查陆续在北京、江苏、广东、河南、湖北、陕西、四川等全国10个省市区展开, 调查范围覆盖东中西部、南北方、汉族与少数民族等区域, 涉及政府机关公务人员、事业单位职员和企业职工等各种职业类型, 最后获得劳动者工作现状及退休意愿的有效问卷3 224份, 采用SPSS19.0对数据进行统计分析。

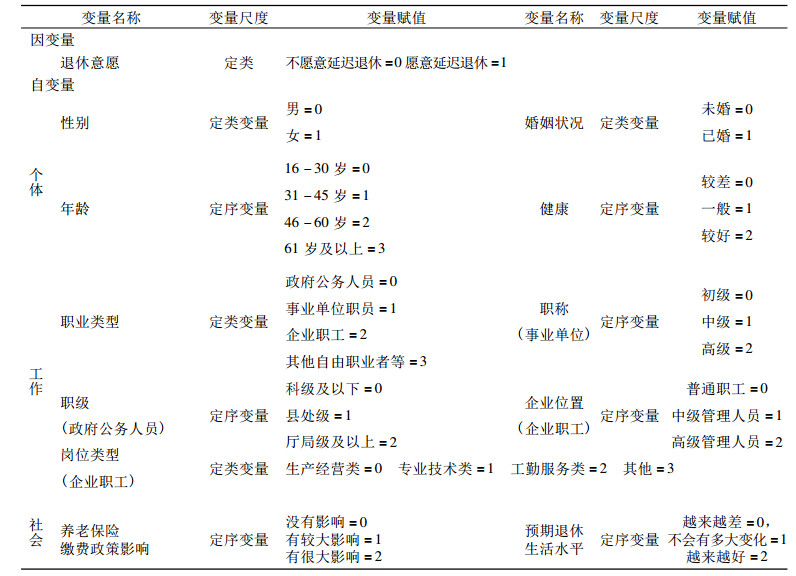

(二) 变量赋值与统计描述为研究劳动者退休意愿与影响因素, 本文将退休意愿定义为依照现行退休年龄规定, 是否愿意延迟退休, 分为愿意延迟退休和不愿意延迟退休的二分变量。并基于研究假设, 从个体、家庭、工作和社会四个方面对变量进行赋值, 详细的变量赋值及描述统计结果见表 1。本研究调查发现87.1%的人不愿意延迟退休, 这与网络媒体上的调查结果类似, 说明民众对于延迟退休的抵制已成为普遍现象, 而在延迟退休成为社会客观要求的背景下, 发现影响劳动者退休决策的因素从而规避延迟退休的负效应, 减少政策阻碍则需要着重考虑。

|

|

表 1 变量定义与描述统计 |

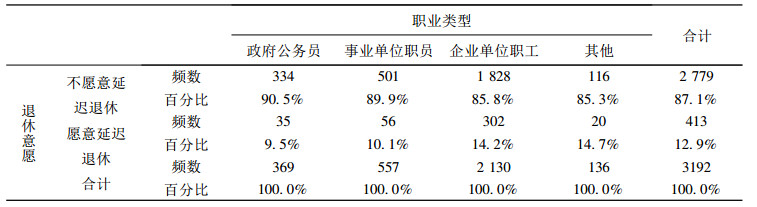

从表 2中可以看出, 相比于87.1%的被调查劳动者不愿意延迟退休和12.9%的被调查劳动者愿意延迟退休的总体比例, 政府公务员中不愿意延迟退休的比例相对更大, 即90.5%的政府公务员都不愿意延迟退休; 相反, 企业员工和一些没有固定职业类型的人更愿意延迟退休, 企业员工中愿意延迟退休的比例为14.2%, 其他没有固定职业类型的人愿意延迟退休的比例为14.7%。这与媒体宣传上的认为政府公务员更愿意延迟退休的结论不一致。

|

|

表 2 不同职业劳动者退休意愿交叉表 |

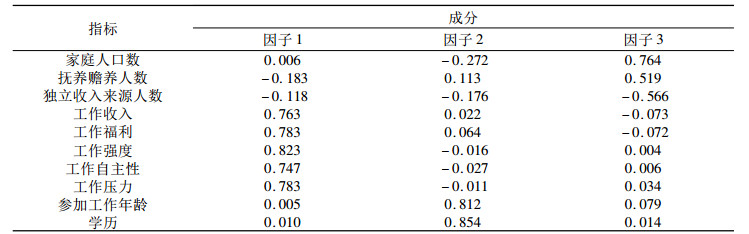

除过表 1中列举的自变量外, 自变量中还包括初次参加工作年龄、学历、家庭人口数、抚养赡养人口数、家庭独立收入来源人数、工作收入、工作福利、工作强度、工作自主性、工作压力等变量作为反映学历水平、家庭负担、工作满意度的变量, 但由于以上变量具有较强的相关性, 为减少共线性对回归方程的影响, 需要对以上10个变量进行因子分析。在进行因子分析之前, 需要进行KMO测度和Bartlett球形检验, 得到的KMO值为0.751, 说明以上变量比较适合作因子分析。经过最大方差法旋转, 共抽取3个因子。根据因子负载, 将因子1命名为工作满意度因子, 因子2命名为学历水平因子, 因子3命名为家庭负担因子, 因子分析结果见表 3。

|

|

表 3 自变量因子分析结果 |

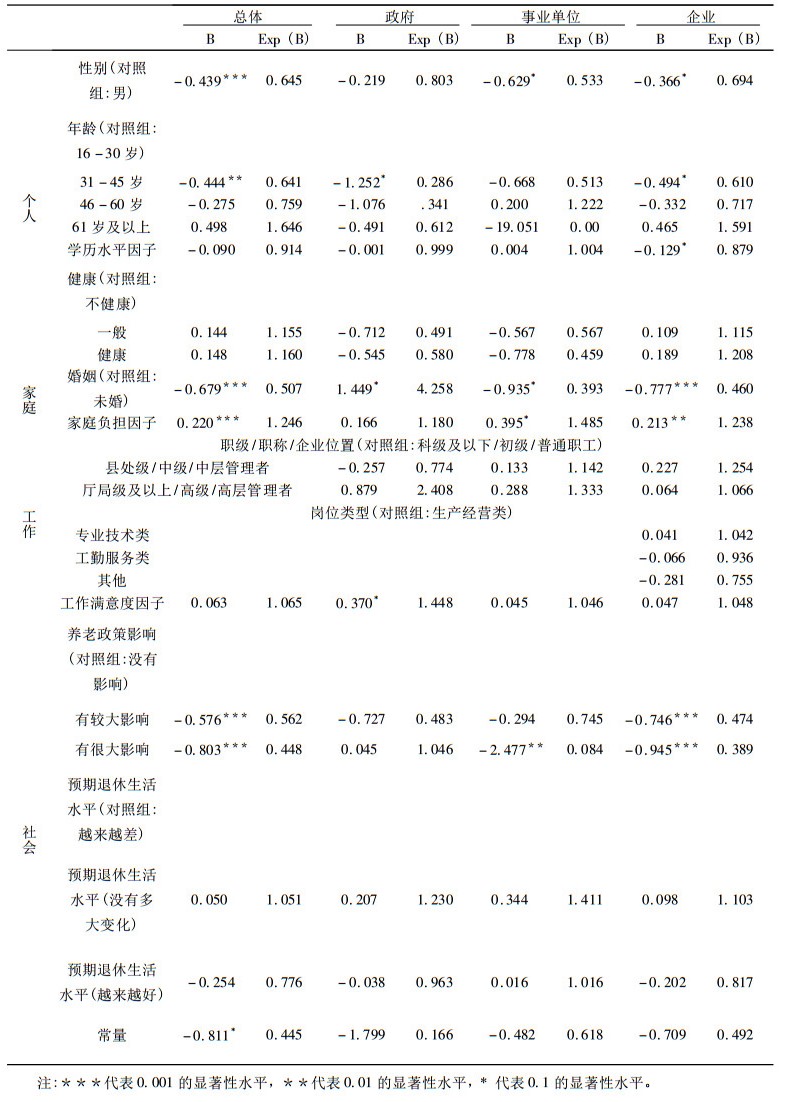

由于因变量退休意愿是二分变量, 因而选择二元Logistic回归分析作为回归模型, 从个体、家庭、工作、社会四个方面选择自变量构造回归方程, 根据前文中所列变量及因子分析结果, 个体层面变量为性别、年龄、学历水平因子、健康状况; 家庭层面变量为婚姻状况、家庭负担因子; 工作层面变量为工作满意度因子; 社会层面变量为养老保险缴费政策影响和预期退休生活水平, 共9个变量。首先进行总样本回归; 其次, 在总样本回归的基础上, 分别选择政府公务员、事业单位职员和企业职工进行分职业类型的回归, 其中政府公务员在原有9个变量基础上加入职级变量, 事业单位职员加入职称变量, 企业职工加入企业位置和岗位类型变量。除去因子分析所得的学历水平因子、家庭负担因子和工作满意度因子外, 其余变量均为定类或定序层次变量, 需要在回归中进行虚拟变量的设置。总样本回归与分职业回归的系数如表 4。

|

|

表 4 退休意愿影响因素Logistic回归分析 |

对照表 4的结果和文献梳理与研究假设, 本文对统计结果做以下解释和分析:

(1) 个体层面从总体上看, 性别对劳动者退休意愿影响显著为负, 即女性较男性更不愿意延迟退休, 从发生比上看, 女性比男性选择延迟退休的可能性减少约36%, 说明女性出于家庭照顾的考虑对于提早退出工作有较强的意愿。年龄仅有31-45岁年龄段与30岁以下年龄段相比对退休意愿影响显著为负, 即31-45岁相比30岁以下更不愿意延迟退休, 从发生比上看选择延迟退休的可能性减少了约36%, 其他年龄段与30岁以下年龄段的比较对退休意愿的影响均没有显著性。31-45岁或正处于工作的倦怠期, 即既缺少初入工作的新鲜感, 又缺乏对退休生活的明确预期, 因而希望提早离开工作岗位。学历和健康两个变量均没有通过显著性检验, 与预期假设不符。从不同职业的差别看, 性别因素对于政府公务员影响没有通过显著性检验, 对事业单位职员和企业职工分别在10%的显著性水平上为负影响, 发生比分别为47%和31%。可见, 性别因素对退休意愿的影响在事业单位职员群体内影响力更大, 这一方面与事业单位女性退休年龄制度规定上相对较晚有关, 另一方面也是由于事业单位相比于其他职业而言, 出于技术性的特征面临更多的返聘机会, 因而在意愿上选择不愿意延迟退休。年龄因素与总体类似, 只有31-45岁与30岁以下相比对于政府公务员和企业职工通过显著性检验。学历因素对于企业职工在10%的显著性水平下负影响, 即在企业中学历越高延迟退休意愿越弱, 这说明了在经济转型中企业对于学历有了更高的要求, 但同时, 更高的学历意味着更多的人力资本消耗, 出于生活质量的考量从而不愿意延迟退休。最后,健康对于不同职业类型都没有显著性, 这一结论与已有研究结论有出入, 由于调查时间的差别, 工作的压力、自然环境的变化以及人们健康意识的增强使得不同职业类型与健康状况的劳动者都普遍关注于自身的健康资本存续, 追求更有质量的生活, 因而在未来健康状况将不再是决定劳动者退休意愿的唯一或关键因素。

(2) 家庭层面婚姻状况无论是整体回归还是分样本回归都具有较高的显著性和影响程度。其中, 对于企业和事业单位而言, 已婚人群相对于未婚人群更不愿意延迟退休, 政府公务员刚好相反。以劳动者整体为例, 已婚人群相对于未婚人群愿意延迟退休的比例降低了约50%。家庭负担与婚姻状况相反, 对于劳动者退休意愿具有正向的影响, 即家庭负担越大, 越愿意延迟退休, 除政府公务员外其余群体均通过显著性检验。可见, 对于已婚者来说更多考虑了家庭回归生活进而不愿意延迟退休, 但家庭的负担又要求继续工作以谋求更高的收入承担抚养赡养义务。家庭因素是各项因素中影响最显著且从各个群体来看回归系数也较高的因素, 这是对整个社会都有共通的影响。这种现象与传统的家本位的文化不可分离, 也说明了退休意愿不仅是劳动者个人的选择, 更是整个家庭的理性决策, 这一结论与现有研究结论相符。

(3) 工作层面仅有工作满意度对于政府公务人员的影响通过了10%的显著性检验, 工作满意度越高越倾向于延迟退休, 由于较高的满意度代表了工作对个人较强的吸引力, 因而更愿意延迟退休。但由于其他因素的调节稀释了工作的影响力, 其他各类群体没能通过显著性检验, 说明对于公务员群体选择是否延迟退休工作满意度起到了相对较强的影响效果, 关于工作层面的影响假设并没有得到完全意义上的证实。

(4) 社会层面主要是养老保险缴费政策的影响程度, 养老保险缴费政策对个人影响越大, 越不愿意延迟退休。例如从整体上看, 相比于没有影响, 有较大影响的延迟退休意愿降低了约44%, 有很大影响的延迟退休意愿降低了约55%, 且这两项的显著性水平均小于0.001。但同时, 从不同职业人群看, 企业职工与整体类似, 显著性水平均小于0.001, 且从发生比看, 相比于没有影响, 有较大影响与有很大影响的延迟退休可能性分别降低了53%和61%, 均高于总样本。而对于政府公务人员和事业单位职员, 仅是在事业单位职员群体中有很大影响的通过了显著性检验, 这与现有研究关于我国养老保险政策对劳动者退休选择具有负向激励作用的结论类似, 也验证了预期假设。而这种不同职业人群差别化影响的存在, 更说明了曾经养老保险双轨制下造成了企业的负向激励更明显。

四、结论与对策建议本文基于全国范围内对于劳动者退休意愿的调查, 运用因子分析和二元Logistic回归分析的方法, 得出我国劳动者目前普遍不愿意延迟退休。退休行为是个体对于生命周期内工作与闲暇的替代性的选择, 因而任何因素的影响都是出于在职工作与离开工作岗位的期望对比、综合各方因素平滑生命周期内各类(包括家庭劳动在内的)工作与闲暇的理想选择, 在不同职业人群中其因素具有差异性表现。即对于具体的影响因素而言, 个体层面女性比男性更不愿意延迟退休, 尤其在事业单位中表现最为明显; 年龄部分影响退休意愿; 家庭层面已婚相对于未婚更不愿意延迟退休, 而家庭负担越重的劳动者越愿意延迟退休, 家庭因素是不同群体所共有的影响; 养老保险缴费政策对于退休意愿具有负向影响, 而这种影响主要体现在企业职工, 对于政府机关和事业单位影响较弱。从总体上看, 家庭层面的影响是各类因素中影响力最大的。

同时, 就具体的人群分析, 各类影响因素中, 年龄尤其是中年人群、未婚、工作满意度较低是公务员不愿意延迟退休的主要因素; 女性、已婚、对劳动者有较大影响的养老保险缴费政策是事业单位职员不愿意延迟退休的主要因素, 而较高的家庭负担却提高了延迟退休意愿; 最后, 企业职工退休意愿的影响因素与事业单位群体类似, 但增加了学历的影响效果, 性别影响因素相对较弱, 但养老保险政策影响相对较强。因而, 为求政策方向与劳动者意愿的平衡, 从以下几个方面提出本文的对策建议:

(1) 加强政策的沟通, 提高政策宣传力, 充分考虑劳动者意愿。退休政策涉及劳动者个人利益与国家宏观发展, 但是调研中发现, 相当部分人群对所谓的渐进式延迟退休年龄政策并不了解, 不清楚政策目的以及由于退休年龄的延迟是否会减少养老金待遇等, 加之自媒体时代的非正规宣传往往可能放大了政策的负效应, 因而表现出极大的反对态度。这一方面与当前国家延退政策尚不明朗有关, 另一方面也说明在延退政策的宣传中还不够清晰具体和专业化。因此, 从提高劳动者接受度的角度出发, 应采用更多样化、通俗化、专业化的方式, 增进劳动者对延退政策的具体理解。另一方面, 制度的顶层设计也需要充分考虑劳动者的诉求, 拓宽意愿的表达渠道, 最终完善延退政策的沟通与实施。

(2) 科学测算和设计养老保险缴存规定。退休政策改革离不开养老金改革, 由于现有的养老金政策对退休意愿负向激励的客观现实, 需要科学测算和设计养老保险的缴存方式, 提高养老金对于退休选择的科学诱导。正如前文所述, 退休选择是基于在职工作与退休后对比的理想选择, 如果养老金对于个体退休后收入相对于在职收入的替代率不合理, 尤其是在不同人群之间形成了较大的差异, 既不利于养老保险基金的可持续, 也不利于整个社会的和谐预期。

(3) 设计渐进式、弹性化、差异化的退休方案。由于个体异质性的存在和当代社会各行业差异性日趋分化的现实, 一刀切的退休政策既难以适应社会需求, 又不利于保护劳动者退休与工作权益。直接实施一刀切的延迟退休政策, 对于不同群体会产生不同的效用, 而对于效用损害最大的群体也理应予以差异化补偿。因此, 个体有弹性、雇主有选择、制度有过渡、兼顾对弱者的保护与强者的激励、兼顾不同职业者的差异化诉求的渐进式、有弹性、差异化的退休方案成为退休政策未来的主攻方向。

(4) 改善劳动者的工作满意度。工作满意度直接影响工作对于劳动者的吸引力,进而影响到工作与闲暇的选择。发展和提高员工福利, 改善工作环境, 并整体上降低工作满意度的行业差异性, 使劳动者更愿意选择留在工作岗位上, 继而提高劳动者延迟退休的意愿。

(5) 完善家庭服务等服务业的配套发展。家庭因素是影响劳动者退休意愿的重要因素, 既是经济、时间精力方面的约束, 也有文化观念方面的诱导。通过完善养老、育儿、家政等服务业的专业化、精准化发展, 既能将劳动力从家庭的束缚中解放出来, 减少因家庭而造成的退出劳动力市场的行为, 又能扩展更多的就业岗位, 促进第三产业的发展。

总之, 退休意愿的影响因素是一个多方面的因素体系, 受不同方面的制约, 而退休政策更是一个要求全方位考量的社会政策。因此, 退休改革不仅仅是单纯的强调延长退休年龄, 更需要顶层设计与微观个体即政策接受者的意愿相结合, 需要配套设施与政策的完善,最终实现退休改革的顺利进行。

| [1] |

韩克庆. 延迟退休年龄之争--民粹主义与精英主义[J]. 社会学研究, 2014, 29(5). |

| [2] |

黄阳涛. 企业职工延长退休年龄的意愿及影响因素研究--基于对南京市某经济开发区的调查[J]. 新金融, 2013, (8). |

| [3] |

于翠婷, 喻继银. 高校教师对延迟退休年龄意愿的实证研究--基于成都市高校教师的调查[J]. 人口与发展, 2013, (4). |

| [4] |

魏征宇. 城镇居民延长退休年龄意愿与影响因素的调查研究--基于浙江省5座城市的调研[J]. 现代经济信息, 2009, (22). |

| [5] |

孙佳佳, 吴铮. 个人退休决策的影响因素研究[J]. 湖北社会科学, 2009, (5). |

| [6] |

阳义南. 我国职工退休年龄影响因素的实证研究[J]. 保险研究, 2011, (11). |

| [7] |

阳义南, 才国伟. 推迟退休年龄和延迟领取基本养老金年龄可行吗--来自广东省在职职工预期退休年龄的经验证据[J]. 财贸经济, 2012, (10). |

| [8] |

所静, 肖凤翔, 罗曦. 女性高层次人才男女同龄退休意愿影响因素实证分析--基于文化部门的调研数据[J]. 西安交通大学学报:社会科学版, 2015, (3). |

| [9] |

JOAN E, Crowley. Longitudinal Effects of Retirement on Men′s Well-being and Health[J]. Journal of Business and Psychology, 1986, (2). |

| [10] |

BROWN J. Dental Practitioners and Ill Health Retirement: Causes, Outcomes and Re-employment[J]. BDJ, 2010, (209). |

| [11] |

VANDEN BERG T I, ELDERS L A, BURDORF A, et al. Influence of health and work on early retirement[J]. Journal of occupational and environmental medicine, 2010, (6). |

| [12] |

陈鹏军, 张寒. 我国延迟退休的职工意愿及影响因素分析--基于全国28个省级行政区的调查研究[J]. 经济体制改革, 2015, (6). |

| [13] |

张乐川. 上海地区延长退休年龄意愿研究--基于Logistic回归分析[J]. 人口与经济, 2013, (1). |

| [14] |

李琴, 彭浩然. 谁更愿意延迟退休?--中国城镇中老年人延迟退休意愿的影响因素分析[J]. 公共管理学报, 2015, (2). |

| [15] |

吴迪. 个人因素对退休决策影响的调查与分析--以岳阳市岳阳楼区为例[J]. 当代教育理论与实践, 2013, (8). |

| [16] |

ADAMS G A. Career-related Vriables and Plannned Retirement Age:An Extension of Beeh′s Model[J]. Journal of Vocational Behvior, 1999, (55). |

| [17] |

廖楚晖, 刘千亦. 事业单位职工延迟退休意愿及其影响因素的实证分析[J]. 大连理工大学学报:社会科学版, 2015, (2). |

| [18] |

封进, 胡岩. 中国城镇劳动力提前退休行为的研究[J]. 中国人口科学, 2008, (4). |

| [19] |

李汉东, 凌唯心. 我国老年人口退休年龄、健康状况及工作意愿分析[J]. 老龄科学研究, 2014, (9). |

| [20] |

ROBIN L, Lumsdaine. New Developments in the Economic Analysis of Retirement[J]. Handbook of Labor Economics, 1999, (3). |

| [21] |

杨俊, 宋媛. 养老保险制度对提前退休影响的性别差异分析[J]. 浙江社会科学, 2008, (7). |

| [22] |

彭浩然. 基本养老保险制度对个人退休行为的激励程度研究[J]. 统计研究, 2012, (9). |

| [23] |

汪泽英, 曾湘泉. 中国社会养老保险收益激励与企业职工退休年龄分析[J]. 中国人民大学学报, 2004, (6). |

| [24] |

申曙光, 孟醒. 财富激励与延迟退休行为--基于A市微观实际数据的研究[J]. 中山大学学报:社会科学版, 2014, (4). |

| [25] |

廖少宏. 提前退休模式与行为及其影响因素--基于中国综合社会调查数据的分析[J]. 中国人口科学, 2012, (3). |

| [26] |

钱锡红, 申曙光. 经济收入和健康状况对退休期望的影响--一个交互效应模型[J]. 经济管理, 2012, (3). |

| [27] |

李琴, 彭浩然. 预期退休年龄的影响因素分析--基于CHARLS数据的实证研究[J]. 经济理论与经济管理, 2015, (2). |

| [28] |

何圆, 王伊攀. 隔代抚育与子女养老会提前父母的退休年龄吗--基于CHARLS数据的实证分析[J]. 人口研究, 2015, (2). |

2017, Vol. 42

2017, Vol. 42