2. 西北大学 公共管理学院, 陕西 西安 710069

城市最低生活保障制度是国家为了解决城市特定人口的贫困问题, 通过立法和行政手段, 建立保障其达到最低生活标准的一种再分配性质的社会救助制度。

我国城市最低生活保障制度建立于1993年, 是基于社会转型而生的一种应急性救助制度。作为国企改革的配套措施, 我国城市低保设计的初衷是为了解决大量国企下岗人员的生活困难问题。城市居民最低生活保障作为一项制度供给, 与农村居民最低生活保障一起构成社会救助体系中最核心的制度供给部分。开展此项研究能够进一步完善城市低保政策, 能够提高城市低保人员的生活质量, 能够真正做到“应保尽保应退尽退”, 能够提高城市低保政策的理论研究水平, 这一研究具有实践和理论双重价值, 具有必要性和重要性。

本文以城市最低生活保障的功能定位为导向, 以“社会政策、社会福利、社会救济、城市低保、以人为本”五大核心理念为分析框架, 探讨其实践机制, 归纳其演化逻辑, 旨在促进我国城市低保在实践层面和理论层面的提升和优化。

一、城市最低生活保障的功能定位和历史沿革 (一) 作为一种社会政策:从反贫困的需要到公民权利的实现城市最低生活保障属于社会救助的政策范畴, 是从贫困救济逐渐演化而来的一种正式的制度约束。社会救助的最初表现形式是限于伦理层面的“救济”, 是在风俗习惯和道德伦理等非正式约束下, 自发形成的针对社会中部分困难群体提供物质性接济的一种应急支援, 这种带有浓烈人文关怀色彩的伦理性接济, 是社会救助上升到社会政策层面的内化支撑。

社会政策发展的第一个重要阶段是“社会政策”的提出。这一概念起源于德国, 1891年德国学者瓦格纳(Adolph Wagher)将社会政策定义为运用立法和行政的手段, 以争取公平为目的, 清除分配过程中的各种弊害的国家政策[1]。可以看出, 社会政策有别于经济政策, 是为了应对经济发展过程中带来的福利资源分配不均而产生的贫困问题的一种再分配政策。在以瓦格纳为代表的历史学派关于社会政策观点的基础上, 德国俾斯麦政府建立了一套以社会行政干预为思想基石的社会保障制度, 使伦理性的救济上升到正式制度层面, 在一定程度上促进了社会政策理论的发展。

社会政策发展的第二个重要阶段是“社会福利”的提出。费边主义产生于19世纪末20世纪初的英国, 倡导通过温和的改良政策实现国家的“普遍福利”, 是现代社会主义流派之一。费边社(Fabius Maximus)关于社会政策的代表性贡献是1909年韦伯夫妇(Sidney and Beatrice webb)起草的《少数派报告》[2], 该报告认为, “贫困并非由于穷人的过错, 而是由于国家的经济状态和经济组织的缺陷, 因此对付贫困首先是政府的责任, 政府应使穷人的生活不至于低于国民生活最低标准, 应该尽一切可能帮助穷人寻找工作, 为所有性别和阶级的人提供合乎国民最低标准的文明生活”。该报告不仅明确了政府在缓解贫困问题中所承担的重要角色, 也体现出社会政策对人的基本生存权的保护, 与伦理层面中对人的人格尊严进行维护的道德观念相契合。二战后, 随着学界对福利国家的反思, 社会救助领域的福利观念也逐渐由消极救助向积极提供的理念转型。其中具有代表性的是英国学者吉登斯(Anthony Giddens)提出的“积极福利”主张, 他认为社会救助的目的主要不是为了对付贫困, 而是培养自发地带有目的的自我, 强调自我实现和责任[3]。

社会政策发展的第三个重要阶段是“公民权利”的提出。20世纪70年代以后, 伴随着后福利国家时代的到来, “公民身份”成为社会政策研究领域的核心议题。马歇尔(T.H.Marshall)认为, 只要一个国家的公民具有这个国家的成员资格, 那么他就有从该国获得福利保障并根据社会中流行标准过一种文明生活的权利, 国家有责任帮其实现这一目标; 而且个人接受福利救助不应该以丧失个人尊严为代价, 接受救助是个人的权利而不是要求施舍和怜悯[4]。可见, 从再分配的角度看, 这一阶段的社会政策对福利资源的分配不仅包括收入和财产等经济资源, 还包括对地位、机会和公民权利等社会资源的再分配。其中, 沃克(Alan walker)将社会政策定义为关系到政府生产和分配的、影响社会福利的社会资源序列的原则和价值, 这些社会资源序列包括收入、财产、安全、地位和权利,等等[5]。

|

|

表 1 社会政策的发展沿革 |

社会政策发展的第四个重要阶段是“以人为本”的提出。随着21世纪的到来, 发展型社会政策的核心观点强调“以人为本”的发展, 将社会政策看作是生产要素之一, 通过社会政策进行人力资本的投资来帮助人们实现发展潜能。发展型社会政策的代表人物有梅志里(Tames Midgley)、吉登斯和阿马蒂亚·森(Amartya Sen)。他们都重点强调社会政策的目标不是为了维持人的生存能力, 而是应以个人的发展为导向, 赋予社会群体参与经济活动的机会并提高他们参与市场竞争的能力。阿马蒂亚·森提出以自由为核心的发展观, 他指出“存在这样一种危险, 即按照收入剥夺的狭隘观点来看待贫困, 然后以教育、医疗保健等等是减少贫困的良好工具为理由, 来说明在这些领域投资的正当性[6]”。这一时期的社会政策嵌入于经济政策之中, 将社会政策这一再分配机制视为一种生产要素, 社会政策的良性运转与否会影响一个社会的初次分配, 这也在一定程度上促进了贫困群体的社会融合, 有利于社会阶层的自由流动。

(二) 我国城市最低生活保障制度的价值取向及职能定位随着我国国有企业改革的加速, 城市中出现了大量因失业和下岗而带来的贫困人口, 为了解决他们的生活困难问题, 1993年5月, 上海市社会保险局发布《关于上海市城镇居民最低生活保障线的通知》, 6月1日, 上海市实施城市最低生活保障制度。随后, 厦门、大连、青岛、福州和广州等地纷纷开始试点工作。可以看出, 我国城市低保设立之初所扮演的只是为市场经济改革服务的角色, 并没有承担起一项独立的社会政策应该具备的功能, 只是经济政策的衍生品。这种制度安排所遵循的价值取向还停留在人文关怀的伦理层面之中, 直接原因是为了维护社会稳定。因此, 这一时期的低保制度可以看作是一种基于人道主义的伦理救助模式。

1997年, 国务院颁布《关于在各地建立城市居民最低生活保障制度的通知》, 明确规定了保障对象、保障标准和保障资金等方面的问题以及具体实施要求, 这标志着我国城市居民最低生活保障制度框架正式形成并发展起来。这意味着我国城市低保由非正式的伦理救助模式转变为一种正式的现代公共制度, 理所当然地遵循着现代公共制度应该遵循的价值取向。罗尔斯认为, 作为公平的正义是社会制度的首要价值, 正像真理是思想体系的首要价值一样[7]。城市最低生活保障制度作为一项社会政策, 从实质上看是公权力对福利资源的再分配, 以此来调整社会个体之间的关系, 最终实现社会的公平与正义。在实现制度化转变的过程中, 城市最低生活保障制度应将我国城市低保制度看作是一种服务于经济政策的社会政策, 把个人的脱贫能力作为制度演化过程中的内核, 实现公平与正义的价值取向与个人自我实现这一内核的共生。

城市最低生活保障制度在发展和具体的运行过程中涉及政府间不同责任主体的权责分配问题, 因此, 如何在公平与正义这一价值取向的基石下, 实现各级政府间职能的合理分配是制度有效运作的关键。围绕对未达到低保标准的城市贫困人口进行物质帮助这一核心问题, 我国城市低保政策的全部过程包括制度设计与政策执行两方面, 具体表现在中央政府、地方政府和街道办事处在目标及方案的设计、管理责任部署和财政责任分配上的职能划分。

根据1999年的《城市最低生活保障条例》(以下简称《条例》)和2014年颁布的《社会救助暂行办法》(以下简称《暂行办法》), 在宏观目标制定层面, 中央政府仅承担着对城市低保制度总体框架的设计责任, 市级以上的地方政府根据当地生活水平, 制定最低生活保障标准这一子目标; 在财政责任的分配上, 形成了以中央政府为主体, 市县级以上地方政府共同分担的跨层级的财政责任分担体制; 在管理责任的部署上, 街道办事处扮演着城市低保的主要管理者的角色, 是低保对象的直接负责人, 社区居委会协助街道办事处参与管理。

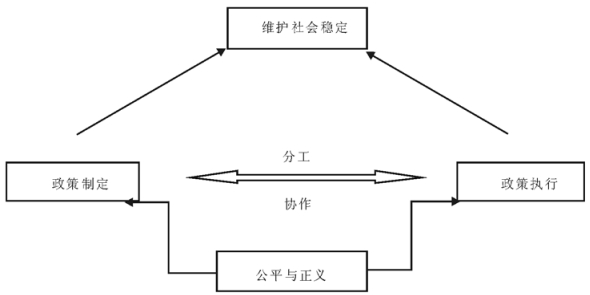

总而言之, 我国城市低保制度的发展经历了一个由点到面的政策扩散过程, 这期间也包括对不同层级间政府职能分配与调整的过程, 在其制度化进程中, 我们应该明确城市低保作为社会救助体系中的一项子系统, 区别于社会保险体系, 发挥着托底的社会政策功能。目前, 我国城市最低生活保障制度以公平和正义为核心价值导向, 如图 1所示, 价值理念这一抽象概念是低保政策在实践中的基石, 不同层次的政府主体在发挥其职能的过程中进行分工与协作是公平与正义在政策运行中的具体体现。解决城市贫困人口的基本生活需要, 维持社会稳定是城市低保的基本目标, 为了实现这一目标, 将政府各责任主体进行职责分工, 明确各主体的权责并在制度运行中更好地协调政策。

|

图 1 城市低保制度的功能定位 |

我国城市最低生活保障制度是一项兼具公益性和系统性的非项目制“工程”, 其功能的发挥依赖于实践机制的运作。我国城市低保以财政资源为基石, 在政府政策的推动下, 通过一定的实施程序使目标人群受益, 就是这一实践机理运作的过程。

(一) 我国城市低保实践机制的构成要素要素一是作为组织核心的政府。我国城市低保政策运作的全部过程包括政策制定和具体实施两个层面, 而这两个层面的实现都离不开政府的组织。现代政府的基本职能是通过有关社会政策的制定和实施, 来防止市场机制造成的收入两极分化现象。政府通过自上而下的政策制定和不同层级政府职能结构的划分, 构成城市低保制度中庞大的组织网络。因此, 政府是城市低保制度实践的组织基础和运行主体。

要素二是作为实践目标的低保标准。低保标准是城市最低生活保障制度中最核心的构成要素。我国城市低保从制度设计到具体实施都是围绕低保标准展开的。城市最低生活保障标准是指政府为了保障城市居民的基本生活, 根据当地的经济发展水平和生活水平, 制定当地最低生活保障标准线, 并据此对家庭人均收入低于最低生活保障线的居民给予差额补助[8]。在国外, 低保制度被称为贫困线制度, 最低生活保障标准线即贫困线。亚洲专家组在“中国贫困问题”研究报告中指出, 中国城市贫困率对贫困线具有很高的敏感性, 即贫困线的微小移动就会引起贫困率的较大变化[9]。因此, 对城市低保标准线的测定与评估至关重要。关于低保标准线的测量, 从满足贫困人口的基本需求出发, 地方政府应当考虑当地的收入状况、物价水平、消费结构和地方财政能力来, 目前常用的方法是市场菜篮子法和恩格尔系数法。我们由低保标准的定义可知, 城市低保是一种补差性的救助政策, 救助后的收入状况能否满足受助者的基本生活需求以及满足的程度, 对低保标准线的制定和调整有重要意义。学者们从不同角度提出了低保标准的评估方法, 但尚未对最低生活保障标准的评价指标达成共识。

要素三是作为受益客体的应保对象。应保对象是我国城市低保制度的实施基础, 也是城市低保制度的直接受益人。城市低保最初的受益对象是国企下岗职工, 随着政策的扩散, 城市低收入群体逐渐被纳入低保制度的保障范围。我国城市低保制度的保障范围是根据保障标准来划定的, 凡是未达到低保标准的低收入人口都属于受益对象。

要素四是作为实践方式的低保程序。组织主体、实践目标和受益客体都是城市低保制度中政策制定层次的内容, 要实现制定层次的内容, 就需要建立一套行之有效的执行规则, 也就是低保执行程序。城市低保制度的执行程序包含了一个人从进入到退出低保的全过程, 具体是指进入规则、退出规则和动态管理规则。进入规则是指对申请城市低保的居民进行身份认定的程序, 符合条件的城市居民可进入“应保对象”范围。退出规则包括低保对象的主动退出和要求退出, 目前退出程序中包含有就业激励政策和低保金递减等措施。但是, 由于信息条件的约束造成退出程序中常常隐含福利依赖现象。动态管理规则是指城市低保户从申请到领取再到退出低保的一套完整流程, 通过组织主体的干预来确保低保政策的有效落实, 期间包括对低保对象进行动态监督, 在整个实施程序中发挥着“承上启下”的作用。

要素五是作为实施基础的福利资源。在我国城市低保制度的实践中, 福利资源既是联结各要素的关键点, 又是各要素得以运作的基础。城市低保制度中涉及的福利资源有财政资金资源、人力资源、技术资源和信息资源。低保财政资金是低保制度中最重要的资源, 是低保福利从组织主体到受益客体得以传输的基础。人力资源贯穿组织网络的各个层次, 无论哪个层级的政府都应该加强优质人力资源的培训和输入。技术资源和信息资源共生于低保福利中, 在低保标准的制定和整个执行程序中, 信息资源的搜集和归纳依赖于技术条件的进步, 同时信息资源的整合也能促进技术系统的协调运转。

(二) 我国城市低保的运行机制第一, 以中央政府为主导的财政责任分担机制。我国城市低保制度遵循“属地管理”原则, 城市低保金的支出最初由县级以上的地方财政独立负担。这一原则指导下的低保政策容易造成区域公平性大打折扣, 越是经济欠发达地区, 城市贫困人口越多, 要被纳入应保对象的人数也就越多, 而当地政府的财政收入又远低于经济发达地区, 这就使得政府制定的低保标准偏低, 其结果是有相当一部分城市贫困人口成为了低保边缘群体, 而进入低保门槛的受益对象获得的保障水平又偏低。长此以往, 公平与正义的价值理念在城市低保的运行过程中大打折扣。在此情况下, 1999年的《条例》规定, 城市低保所需资金由地方人民政府列入财政预算, 纳入社会救济专项资金支出项目, 专项管理, 专款专用, 中央财政给予财政困难地区适当补助。可以看出, 中央政府加大了对经济欠发达省份的财政转移支付, 在一定程度上缓和了当地低保福利的供需矛盾, 不同层级间政府分担低保金的局面初步形成。2000年的中央财政转移支付占城市低保总支出的68.5%, 与1999年相比增加了39.9%[10]。2003年以后, 中央财政转移支付在城市低保总支出中所占比重始终在50%以上[11], 中央政府在城市低保的财政分担上承担了主要责任。2014年的《暂行办法》规定, 县级以上人民政府应将社会救助资金和社会救助工作经费纳入财政预算, 这意味着我国城市低保制度中以中央政府为主导的财政责任分担体制正式形成。

第二, 各级政府自上而下的管理权责机制。城市低保制度中各层级政府的决策管理权是否合理分配, 不仅关系到制度运行成本问题, 还关系到低保目标的实现问题。从对低保的职能定位中可以看出, 我国城市低保制度在管理上呈现出地方化和分权化的特征, 城市低保的管理工作由地方各级人民政府承担。具体来讲, 《暂行办法》规定, 最低生活保障标准由省、自治区、直辖市或设区的市级人民政府按照当地居民生活必需的费用确定。地方政府在低保标准的制定上拥有较大的自由裁量权, 这虽然有利于地方政府发挥其优势, 但也容易因人力、技术等条件的限制导致低保标准缺乏一定的科学性和规范性, 也会使各地低保标准差距拉大。在此之前, 低保标准的制定责任由市县级地方政府承担, 可见, 低保标准决策权有上移的趋势。目前, 北京和上海的城市低保标准由省级政府统一制定, 但大部分地区仍由市级地方政府决定当地的低保标准。在低保制度执行程序层面的日常管理中, 由街道办事处和乡镇政府负责申请、受理、审核等一系列流程, 社区居委会只发挥“协助”作用但没有明确规定如何协助。由基层政府负责城市低保的日常运行有利于增强制度的灵活性和时效性, 但也同样隐含着主观随意性的问题。中央政府在城市低保中的职能除了体现在进行宏观政策的制定外, 还负责对地方各级的行政管理工作。由于在进行低保标准制定和调整的过程中关联到物价、收入和其他社会保障项目等, 其决策也相应地涉及财政、物价、统计等部门, 这就产生了政府间职能的横向协调问题。由于民政部门的协调能力有限, 且缺乏相关法律依据, 造成不同职能部门之间缺乏有效的衔接。不管是由中央到基层的纵向权责分配和管理, 还是政府间的横向职能协调, 应尽快将这一部分由政策层面上升到正式的法律层面, 保障城市低保制度在运行过程中的规范性和科学性。

第三, 各级政府以“目标瞄准”为导向的动态执行机制。“目标瞄准”意味着对接受救助的人需要有一个机制进行筛选, 主要是把社会保障资源分配给人口中的一个特定群体(通常是那些被认为是最贫困的人)的过程[12]。城市低保制度面向城市贫困人口, 在执行中的第一步就是要对申请救助的困难群体进行筛选, 从而精准地找到应保对象, 为他们提供一定的收入补偿, 这其中最关键又最难操作的环节就是对申请低保的家庭进行家计调查。一方面, 家计调查的主要项目是低保申请人的收入和财产证明, 而基于信息的不对称性和技术手段的欠缺, 街道办事处和社区居委会在进行入户调查的过程中, 往往很难触及到申请家庭的隐形收入, 如房屋、存款或隐性就业等; 另一方面, 基层政府中由于人力资源质量的限制, 专业性的调查审核人员缺乏, 致使很多信息数据来源于人情关系。由于信息的不准确性, 使得相关单位在受理过程中缺乏科学的依据, 造成目标瞄准困难。在受益对象享受低保福利期间, 街道和社区居委会还负有对其进行动态管理的责任, 主要有对不同受益群体分别进行定期核查和通过一定的就业激励政策进行干预从而更好地与退出程序相衔接。在对低保对象进行追踪核查的过程中, 对残疾人、老年人等“三无”人员每一年核查一次, 对家庭成员中有劳动能力的成年人和在职人员每一个月核查一次, 其中, 对部分收入较为固定的群体半年核查一次。根据他们的收入是否达到低保标准, 仍未达到但收入有变化的按标准进行补差调整, 对已经达到低保标准的受益对象按程序取消其受助资格。追踪调查在一定程度上可以看作是对目标瞄准的延续完善, 但在实际操作过程中会消耗大量人力、物力和财力, 增加制度运行成本。在对受益对象进行动态管理的过程中, “公示”是追踪核查的另一种表现形式, 其实质是借助社会资本的力量对低保对象进行社会监督, 这种方式在一定程度上可以节约制度运行成本, 但也容易使低保对象产生“污名”感。

我国城市低保的退出程序中包括主动退出和要求退出, 要求退出方式建立在动态监管的基础上, 退出程序中也包括一些提供有关就业信息等激励政策, 通过延缓退出期限促使低保对象主动退出也是一种间接激励政策。城市低保的补差型救助方式和“捆绑式”救助(指低保受益对象可以同时并优先于非低保群体享有教育救助、医疗救助和住房救助等相关福利救助), 抑制了低保对象主动就业的积极性, 加上相关就业激励政策的缺失, 造成受益对象不愿意主动退出城市低保。退出机制的良性运行与否直接关系到城市低保的福利资源能否得到有效配置, 从而影响低保目标的实现。

|

|

表 2 城市低保动态实施程序 |

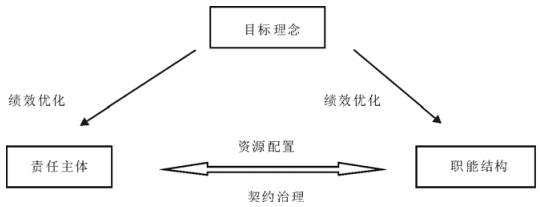

作为一项救济机制, 我国城市低保制度伴随着社会转型而建立起来, 它在特定的历史时期起到了一定维护社会稳定的作用。但是, 随着社会的进一步发展, 如何使其在公平与正义的价值导向下实现自身的升华, 从而更好地实现社会政策的托底功能, 是我国城市低保制度正面临的关键议题。以低保中的福利资源作为分配基础, 基于对城市低保制度实践中要素的整合, 以目标理念的转型为逻辑起点, 通过低保标准制定程序中责任主体的互融和执行程序中动态管理规则的优化来合力实现契约治理, 由此达到制度绩效优化的效果, 如图 2所示。

|

图 2 城市低保制度的演化逻辑 |

作为一项社会政策, 我国城市低保无论是从最初的制度设计理念, 还是从其在实践中所负担的任务来看, 都是从维持生计的角度给予受益对象一定的物质补差, 是一项基于历史补偿目的而运作的托底政策。从短期来看, 在这一目标理念的指导下, 城市低保制度能起到一定缓解贫困人口收入匮乏的作用, 但无法形成防贫救贫的长效机制;从长远来看, 难以起到维持社会稳定的作用。因此, 立足于贫困的发生机理, 结合我国社会政策所倡导的包容性发展理念和发展型社会政策的理论内涵, 从持续性反贫困的角度提出从生计维持向权利保障的目标理念转变。

阿马蒂亚·森将贫困定义为可行能力[13]的剥夺, 他认为, “贫困的真正含义是贫困人口创造收入能力和机会的贫困, 贫困意味着贫困人口缺少获取和享有正常生活的能力”。可见, 从贫困发生的视角来看, 机会和能力的缺失才是造成贫困的内在原因, 收入不足只是贫困的外在表现形式。从发展型社会政策的视角来看, 机会和能力的缺失实质上是一种权利贫困, 阿马蒂亚·森指出, “权利指的是一个人利用各种能获得的法定渠道以及所获得的可供选择的商品束的合集, 在私有制经济中可视为一种‘禀赋权利’和‘交换权利’”。我国的城市低保制度是随着计划经济向市场经济转轨的过程中建立起来的, 最初的受益对象是国企下岗职工, 他们由于知识结构、技能以及固有思维模式很难与新型经济体制相适应, 从而造成了社会参与机会的缺失, 成为了城市贫困人口。

我国城市低保制度在目标理念上应注重发展人的机会和能力, 而不仅仅是收入维持, 也就是要吸纳发展型社会政策中的核心理念, 注重对城市贫困群体人力资本的投资, 提升他们参与市场竞争的能力和机会。以权利保障为目标理念进行城市低保制度的政策设计和政策实施, 不仅有助于他们自立地维持自己的生计, 更能帮助他们重拾缺失的信心, 真正实现参与社会和获得发展的权利。同时, 从社会排斥的角度来讲, 以权利保障为目标导向的低保制度有利于城市低保的受益对象减轻污名化的心理负担, 实现对他们人格尊严的维护, 促进他们的社会融合。因此, 在公平与正义的基础上实现我国城市低保制度由生计维持向权利保障的理念转变是一种正确而长效的目标导向。

(二) 责任主体的互融:从绝对贫困到相对贫困的保障标准从本质属性上看, 城市最低生活保障制度是在市场经济下政府通过公权力来解决分配正义的问题, 是一种公共物品, 其供给不涉及市场等政府以外的其他责任主体, 是政府层次体系内部的权责划分问题, 主要是财权与事权的划分。这里的事权指各级政府在城市低保中具体承担的责任, 由不同层级政府所掌握的福利资源多少决定, 主要受自身财力的限制。在市场经济条件下, 探讨政府职责划分问题, 研究政府财政的层次性及相互关系, 应该从分析公共产品的受益范围入手, 才能得出正确的结论, 因此应当对公共产品做多个层次的划分[14]。我国城市低保制度的受益范围是由低保标准线来划定的, 而城市低保标准线的划定受到中央政府与地方各级政府事权分立和地方政府掌握资源限制的影响, 双方都未能发挥各自的优势, 导致低保标准制定存在很大的随意性, 制度所供给的受益对象未能精准对应需求人口, 从而影响到制度目标的有效性。

在权利保障的目标理念引导下, 城市低保制度应通过责任主体的互融, 实现保障标准由绝对贫困向相对贫困迈进。目前, 我国城市低保标准仅能达到维持生计的基本目的, 也就是满足绝对贫困的标准。彼特·阿尔柯克(Peter townserd)认为, 绝对贫困建立在维持基本生存基础上, 当收入低于可满足基本生存的需要时就处于绝对贫困的状态[15]。世界银行在1990年根据世界12个最贫困国家的相关数据, 提出将1天1美元作为世界上通用的国际贫困标线准, 2015年根据110个国家数据将贫困标准定为1天2.5美元[16]。2016年, 全国城市平均低保标准为494.6元/9(人·月), 其中, 最高地区上海880元/(人·月), 最低地区新疆383.9元/(人·月), 低保对象1480.2万人, 占当年全国城市户籍总人口的0.01%[17]。鉴于我国城市贫困线的高度敏感性, 当前城市低保的覆盖规模明显较小, 甚至许多低保边缘群体的实际生活水平还要低于低保受益对象。可见, 总体上城市低保虽然超过了世界公认的贫困线最低水平, 但地区差距显著, 部分落后地区仅能勉强维持在绝对贫困线上下, 因此我国城市低保制度首先应使所有地区的城市贫困人口都稳定在绝对贫困标准线以上。为此, 中央政府可以通过比较各地的经济发展水平、人均收入状况以及以往各地低保标准线, 制定全国统一的低保标准下限, 所有地区制定的低保标准都不能低于这一下限, 由市级地方政府决定低保标准的地区制定标准后, 可报省级地方政府审核, 省级地方政府根据全省平均水平进行自由裁量, 并给予标准制定偏低地区一定的财政补助。中央政府介入“属地管理”的城市低保在一定程度上有利于城市低保制度的规范性和公平性, 省级政府在低保金分担中的缺口也得到了填充。低保标准的测算方法可以先实现省级统一再逐步过渡到全国统一, 一致的测算方法不仅使低保标准更具说服力, 也有利于中央和省级政府的财政支付流入更需要的地区。

汤森(Alcock.P)首先提出了相对贫困的概念, 他将贫困界定为相对剥夺, 他认为“贫困不仅仅是生活必需品的缺乏, 而是个人、家庭、社会组织缺乏获得饮食、住房、娱乐和参与社会活动等方面的资源, 使其不足以达到按照社会习俗或所在社会鼓励提倡的平均生活水平, 从而被排斥在正常的生活方式和社会生活之外的一种生存状态[18]”, 由此, 他提出用相对收入的标准衡量贫困问题。关于相对贫困标准的衡量, 学者们提出了不同的界定方法, 发达国家普遍采用居民人均可支配收入中位数的50%或60%作为贫困线标准[19], 我国城市低保标准在2016年仅占收入中位数的16.3%[20], 还远远低于这一水平。因此, 政府应在保证城市低保标准最低的地区达到世界公认的绝对贫困线标准以上的基础上, 稳步提高全国平均低保标准, 并尽快制定出与我国福利环境相吻合的低保标准测算方法和测算指标体系。

第一, 各级政府应加大财政支出以保证低保金的充足, 尤其是中央政府和省级政府不仅应该提供相当的低保金, 而且应该增加城市低保制度行政管理经费的转移支付, 以确保各地拥有更多的人力、信息和技术资源来制定出规范化、高水平的保障标准。

第二, 我们应尽快制定以相对贫困标准作为参照物的低保标准测算方法, 根据各地经济发展水平、风俗文化的不同, 基于相对贫困标准的低保线测算方法可实现省级统一, 由省政府在符合全国下限的基础上制定该省的相对低保标准。

第三, 政府应在综合考察全省贫困人口福利需求的基础上, 建立一套包含收入、健康、教育、住房、咨询、参与公共服务和市场经济的机会与能力为衡量尺度的低保标准测算指标, 然后将这些指标量化为具体的指数, 并请有关专家来评价这一指标体系的科学性。市级政府将该省的量化指标以现金价值表现出来, 使城市低保制度供给与需求得以对应。同时还应尽快以法律的形式明确各级政府的事权和财政支出责任, 使城市低保标准的制定与落实尽快走上标准化、规范化、法治化的道路。

(三) 职能结构的优化:以需求为导向的个人能力发展从公共物品层次性划分的角度来看, 低保标准属于目标制定的层次, 保障目标的实现依赖于执行程序结构的优化, 而行使执行职能的责任主体虽然只涉及基层政府中的街道, 但执行过程复杂, 不仅涉及与不同层级政府之间的分工和行政管理, 还关联到与其他部门之间的职能协调与合作问题。应通过执行主体职能结构的优化来实现以城市贫困人口需求为导向的个人能力发展, 由此实现与目标主体福利资源的承接和契约治理, 共同推进低保制度绩效的优化。

在我国城市低保制度具体操作过程中最关键的两点就是处理好进入规则的靶向机制和退出规则的激励机制, 从形式上看这两个程序分立于执行过程的起点和终点, 但从整个低保福利的供给过程中看, 需求贯穿于低保制度的整个执行层面, 因此, 无论是靶向机制的瞄准率, 还是激励机制的实效性都应以需求为基本导向, 在救助生涯中通过个人能力的发展促使目标群体实现社会融合。应该明确进入规则中核心并不是围绕收入进行的家计调查, 而是要将靶向机制瞄准城市中最需要低保福利的人, 以实现福利资源的最优配置。蒂特马斯(Richard Titmuss)指出, 选择性福利可以基于不同的标准, 并不一定依赖家计调查, 家计调查只是确定受益资格的一种形式[21]。在准入资格判定时, 之所以使用家计调查的方式是因为我国城市低保制度仅以收入进入门槛的衡定标准, 家计调查不仅操作难度大, 而且限制了实施过程向着个人能力发展的转型。因此, 笔者建议以申保对象的需求为参照物, 建立一套涵盖低保对象的收入、健康状况、劳动能力及家庭结构属性在内的四维指标, 以此对申保对象进行分类和整合, 确定最需要救助的人。在操作过程中需要层级较高的政府为街道和社区居委会配备大量的人力、资金和技术资源, 同时还需要与工商、劳动和社会保障、税务、公安等政府部门和专业医疗机构等非政府组织建立信息共享系统, 从而提高靶向机制的瞄准率。筛选后成为低保对象的群体, 街道和社区居委会应综合他们的信息, 根据受益对象的不同类别对他们的救助生涯进行分类规划, 以不同的方式帮助他们实现个体能力提升和权利保障。

对于残疾人和老年人应加强社会支持网络的构建, 依据失能程度的不同, 帮助他们选择并进入不同的照护模式, 政府可以利用权威力量引进社会资本, 使非营利组织介入城市低保群体的福利提供, 给予必要的物质和精神帮助, 社区居委会可动员社区成员形成低保对象的邻居关系网络, 促进他们的社会融合; 对于有劳动能力的成年人, 街道应加强与劳动部门的协作, 及时向他们提供就业信息并根据他们的需求对他们进行就业培训, 帮助其树立正确的就业观和重新进入市场经济的能力; 对于成年人中的在职人员, 街道通过教育培训和相关职业技能的培训, 优化他们的知识结构和自身本领, 从而使他们获得更多的参与市场经济的机会; 对于家庭中有儿童的成员, 应给予及时的教育支持, 帮助他们获得受教育的机会, 防止贫困的代际传递。另外, 对产生负激励效应的城市低保中的附带福利, 笔者建议弱化对低保对象的福利提供, 将目标群体扩大到所有城市低保人群和真正需要专项救助的群体, 防止城市低保制度中的福利依赖现象。总之, 在执行过程中, 政府应以权利保障为导向, 根据对受益对象类别划分出台相关政策并进行分类帮扶, 促使他们的个体能力得到真正的发展与提升, 获得更多社会参与的机会, 顺利退出低保, 实现个人发展与社会融合。

| [1] |

曾繁正. 西方国家法律制度社会政策及立法[M]. 北京: 红旗出版社, 1998.

|

| [2] |

SIDNEY and Beatrice Webb.Minority Report of the Royal Commission on the Poor Laws[R]. Parliamentary Papers, 1909.

|

| [3] |

吉登斯.第三条道路: 社会民主主义的复兴[M].郑戈, 译.北京: 北京大学出版社, 2000.

|

| [4] |

MARSHALL T H. Citizenship Social Class, Citizenship and Social Development[J]. CT:Green Press, 1964, (6). |

| [5] |

艾伦·沃克. 21世纪的社会政策:最低标准还是生活质量?[J]. 社会政策评论, 2007. |

| [6] |

阿马蒂亚·森.以自由看待发展[M].任赜, 于真, 译.北京: 中国人民大学出版社, 2012.

|

| [7] |

约翰·罗尔斯.正义论[M].何怀宏, 译.北京: 中国社会科学出版社, 2009.

|

| [8] |

李春根, 夏珺. 中国城市最低生活保障标准:变化轨迹和现实考量——基于2003—2013年31个省域城市低保数据的聚类分析[J]. 中国行政管理, 2014, (12). |

| [9] |

亚洲开发银行TA项目中国城镇贫困研究课题组. 城镇贫困中国发展的新挑战[M]. 北京: 经济科学出版社, 2003.

|

| [10] |

民政部.中国民政统计年鉴2001[EB/OL]. http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjgb/200801/200801150093949.shtml.

|

| [11] |

民政部.中国民政统计年鉴2004—2017[EB/OL]. http://www.mca.gov.cn/article/sj/yb_qgsj.shtml.

|

| [12] |

GILBERT N. Targeting Social Benefits:International Perspectives and Trends, ISSA[J]. Transaction Publishers New Brunswick(U.S.A)andLondon(U.K), 2000, (5). |

| [13] |

阿玛蒂亚·森.贫困与饥荒——论权利与剥夺[M].王宇, 王文玉, 译.北京: 商务印书馆, 2001.

|

| [14] |

李齐云. 分级财政体制研究[M]. 北京: 经济科学出版社, 2003.

|

| [15] |

ALCOCK P. Understanding Poverty[J]. Macmillan press, 1993, (3). |

| [16] |

World Bank, 1990, World Development Report: Poverty, Washington, D.C.: The World Bank, 1990.26-27[EB/OL]. http://documents.worldbank.org/curated/en/424631468163162670/World-development-report-1990-poverty.

|

| [17] |

国家统计局.中国统计年鉴2017[EB/OL]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexch.htm; 民政部中国民政统计年鉴2017[EB/OL].http://www.mca.gov.cn/article/sj/yb_qgsj.shtml.

|

| [18] |

PETER T. Poverty in the United Kingdom[J]. University of California Press, 1979, (3). |

| [19] |

FUNCHS V.Redefining Poverty and redistributing income[R]. The Public Interest, 1967.

|

| [20] |

国家统计局.中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201802/t20180228_1585631.html; 民政部.中国民政统计年鉴[EB/OL].http://www.mca.gov.cn/article/sj/yb_qgsj.shtml.

|

| [21] |

TITMUSS R. Commitment to Welfare[J]. Allen and Unwin Ltd, 1968, (8). |

2. School of Public Management, Northwest University, Xi′an 710069, China

2018, Vol. 48

2018, Vol. 48