中国作为一个发展中、转型中大国, 经历了30多年GDP增长率平均9.9%的高速增长, 从低收入国家进入中等收入国家, 并逐步向高收入国家迈进。国际经验表明, 中等收入国家迈向高收入国家是集中爆发各类经济社会矛盾的时期。迄今为止, 成功跨入高收入水平阶段的都是日本、韩国、新加坡等资本主义国家, 而对中国这样一个社会主义大国而言, 这完全是一个前所未有的巨大挑战。

发展理念作为发展行动的先导, 它决定了发展目标、政策举措的根本方向。在中等收入阶段, 我国经济发展在条件和环境方面已经或即将发生诸多转变, 在经济基本矛盾转换与经济发展阶段转变的条件下, 原有经济发展理论体系、原有经济发展模式与机制迫切需要调整与完善, 新时代中国特色社会主义思想迫切需要对经济发展理论进行一系列创新。马克思主义政治经济学关于经济发展质量有多方面的论述, 梳理和概括马克思主义政治经济学的基本原理和内在逻辑对构建中国特色社会主义理论体系和实现经济发展阶段转变有着重要的指导作用。那么, 推动中国经济高质量发展的理论机理是什么?中国经济转向高质量发展阶段的实现路径与支撑体系是什么?这些问题成为中国现阶段经济发展亟需回答的重要问题。

二、中国经济发展的历史过程与基本特征 (一) 中国经济发展的历史过程与基本特征:工业化视角高速持久的经济增长是工业革命以后才出现的现象, 尤其是20世纪80年代中后期至2008年国际金融危机爆发的这20年间, 全球各类经济体大多数都实现了较快速的经济发展。罗斯托(Walt Whitman Rostow)(2010)根据工业发展状况将世界各国分成传统社会、为起飞创造前提、起飞、成熟、大众消费、追求生活质量6个不同的经济发展阶段, 其中成熟阶段持续时间长且经济保持持续高速增长, 欠发达国家需以经济起飞的实现为前提, 才能进入成熟阶段, 跳出“贫困的恶性循环”[1](P10)。托马斯·皮凯蒂(Thomas Piketty)(2014)的研究发现在工业革命之前, 世界各国的经济增长都是极为缓慢的, 高速经济增长只是工业化时期发生的一段特殊历史现象, 当工业化完成后这种高速增长将不复存在[2](73)。现有研究表明, 历史上大部分的经济体以高速增长运行了较长时间以后, 经济增速下降的概率会明显加大, 在经济增长阶段发生变化的过程中对经济发展质量的要求相应地也会发生变化, 由此逐渐形成经济发展的新阶段。

从速度角度来看, 中国自工业化以来经济发展速度变化的长期趋势明显(见表 1)。本文借鉴金碚(2015)对中国工业化进程的划分[3], 将中国近现代历史分为工业萌芽期(1912—1949)、工业化雏形期(1950—1979)、工业化加速期(1980—2012)和工业化深化期(2013—至今)这四个时期来研究我国经济发展数量的运行轨迹。其中, 在工业化萌芽期(1912—1949), 中国处于由传统以农业为主自给自足的自然经济向以机器大生产为主的近代经济转型的阶段。在这一期间国内生产总值由164.8亿元上涨到189.5亿元, 这一时期GDP的年均增长率为0.4%。到工业化雏形期(1950—1979), 我国为了以最快速度恢复国民经济, 主要采取计划经济体制改革来进行大规模经济建设。国内生产总值从1950年的290.0亿元上涨到1979年的4 100.5亿元, 约为1950年国内生产总值的14倍, 1912年国内生产总值的25倍, 这一时期国内生产总值的年均增长率达9.6%, 相比工业化萌芽期的年均增长率增加近9倍。在工业化加速期(1980—2012), 中国从原先的计划经济体制向市场经济体制转变, 开启了改革开放的新征程。这一时期国内生产总值由4587.6亿元增加到540 367.4亿元, 2012年的国内生产总值是1980年的118倍, 1950年的1 863倍, 1912年的3 279倍。此外, 这一期间国内生产总值的年均增长率为16.1%, 相比工业化雏形期的年均增长率扩大了0.7倍, 相比工业化萌芽期的年均增长率扩大近39倍, 中国经济表现为超常增长①。在工业化深化期(2013—至今), 中国进入全面深化改革阶段, 经济发展呈现“新常态”, 经济发展数量的增长率由高速增长转向中高速增长态势。截至2017年末, 国内生产总值由2013年的595 244.4亿元增加到2017年的827 122.0亿元, 这一时期国内生产总值的年均增长率达7.8%, 相比工业加速期的年均增长率下降8.3个百分点。由此可见, 在工业化深化期间经济发展数量增长率出现下移趋势, 这不仅印证了大部分发达国家经济增速的变动实践, 也说明中高速增长已然成为我国经济发展新阶段的基本特征(洪银兴, 2014)[4]。

|

|

表 1 中国工业化以来名义GDP变化的长期趋势 |

① 按照汪红驹(2015)高速经济增长率的界定, 将经济增长率超过7.2%视为高速经济。

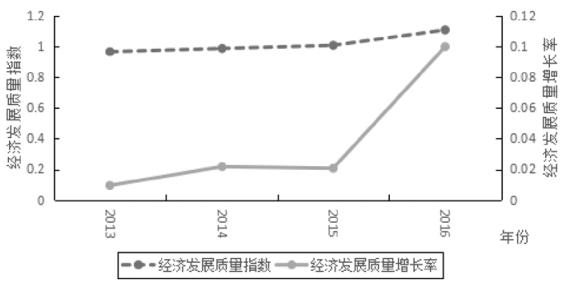

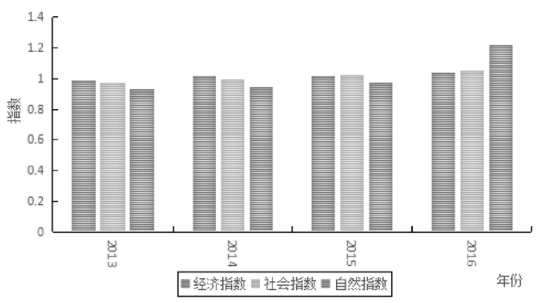

从质量角度来看, 经济发展质量强调的是系统之间的协调发展, 主要是指经济发展过程中经济、社会与自然三个系统之间相互协调形成的质态。本文主要刻画党的十八大以来我国经济发展质量水平的变化趋势, 对应到工业化阶段即为工业化深化期间(见图 1, 图 2)①。其间, 我国经济发展质量水平从2013年的0.964上升为2016年的1.105, 呈现逐年递增的态势, 并且经济发展质量的增长率也表现出较为明显的上升趋势, 只是在2014—2015年间经济发展质量的增长率略有下降。从经济发展质量指数的各分项变动情况来看, 2013年我国主要呈现出经济指数、社会指数以及自然指数依次递减的格局, 而到2016年格局变化为自然指数、社会指数与经济指数逐次递减。在2013—2016年间经济指数总体上升幅度并不明显, 社会指数相对略有提升, 而自然指数上升趋势显著, 表明我国近年来经济发展质量指数的提高很大程度上是由自然指数的上升所带来的。

|

图 1 中国工业化深化期以来经济发展质量分析 |

|

图 2 中国工业化深化期以来经济、社会、自然指数分析 |

① 经济发展质量水平指数的计算具体如下:经济系统中选取人均GDP表示发展强度, 选取居民消费物价指数表示发展稳定性, 选取进出口总额占GDP比重表示发展开放度; 社会系统中选取普通高等学校教职工数表示教育水平, 选取文化文物机构数表示文化水平, 选取每万人拥有卫生技术人员数表示医疗水平; 自然系统中选取废水排放总量、二氧化硫排放总量以及生活垃圾清运量表示资源的可持续程度。在以上指数构建基础上, 对逆向指标正向化处理后, 再对所有指标进行标准化处理, 并对构成经济系统、社会系统和自然系统的每个维度各赋1/3的权重, 对其进行加总后得到经济系统指数、社会系统指数与自然系统指数, 进一步对三者进行算术平均得到经济发展质量指数。

综上, 从工业化视角来看, 中国经济发展的基本特征为:我国在工业化萌芽期以及工业化雏形期经济发展数量的增长率表现出较大的波动幅度, 而在工业化加速期经济增速波动幅度逐渐减少, 经济总体高位运行, 到了工业化深化期, 经济发展数量的增速逐渐回落, 且回落幅度呈现逐步收窄的态势, 经济运行逐渐趋稳。但经济发展的数量与质量变化趋势并不同步, 虽然经济发展数量的增长率放缓, 但经济发展质量水平却不断上升, 这是经济系统、社会系统与自然系统不断改善的结果。

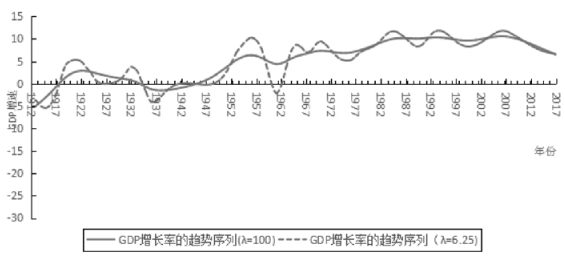

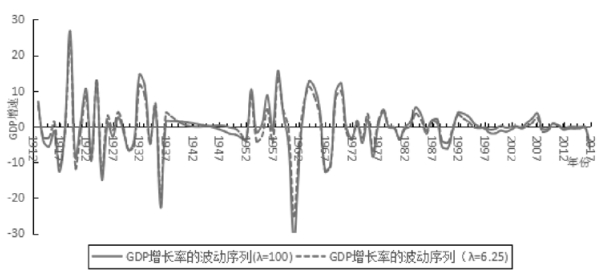

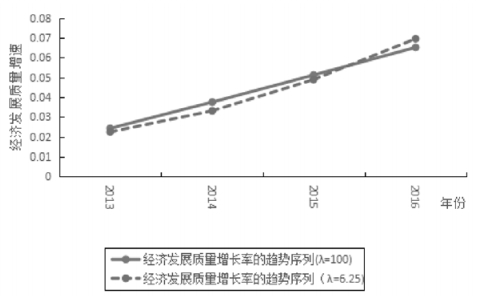

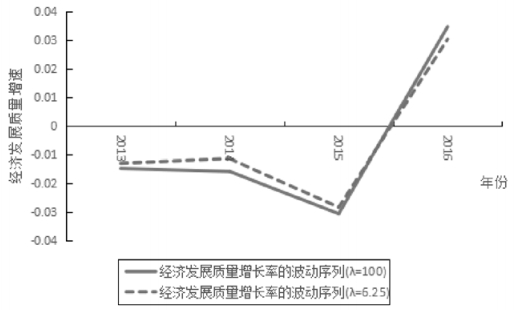

(二) 中国经济发展的历史过程与基本特征:增长率视角为真实反映经济增长中的客观变化, 本文结合Backus and Kehoe[7]和Ravn and Uhlig[8]的年度数据中平滑参数λ设定, 将λ分别设为100和6.25并借助Eviews 7.2软件对中国工业化以来GDP增长率与经济发展质量增长率的年度数据进行滤波分解, 得到趋势部分和波动部分(如图 3—图 6所示)。

|

图 3 中国1912—2017年GDP增速的趋势分析 |

|

图 4 中国1912—2017年GDP增速的波动分析 |

|

图 5 中国2013—2016年经济发展质量增速的趋势分析 |

|

图 6 中国2013—2016年经济发展质量增速的波动分析 |

由图 3、图 4经济发展数量的增长率分解的结果可知, 依据100和6.25两种平滑参数下HP滤波所得的两个经济发展数量的增长率趋势序列的差异显著, 波动幅度表现为一致性。且平滑参数λ为100的HP滤波对应的经济发展数量的增长率序列相对于平滑参数λ为6.25的HP滤波对应的经济发展数量的增长率序列有较高的平滑程度, 但波动幅度较大。在平滑参数λ为100下, 这一周期经济发展数量的增长率波动幅度呈现阶段性特征。大致可分为四个阶段:第一阶段为1912—1938年, 经济发展数量的增长率大致呈现倒“U”型增长趋势, 增长率的均值约为0.3%;第二阶段为1939—1962年, 经济发展数量的增长率同样呈现先上升后下降的倒“U”型趋势, 这一阶段增长率的均值约为2.7%;第三阶段为1963—1978年, 经济发展数量的增长率缓慢上涨但有小幅波动, 增长率的均值大致为6.7%;第四阶段为1979—2017年, 经济发展数量的增长率总体上升但在2011年以后经济发展数量的增长率开始回落, 且这一阶段经济发展数量的增长率的离散程度有所降低, 经济发展数量的增长率的均值为9.5%, 较前三个阶段经济发展数量的增长率大幅增加。在平滑参数λ为6.25下, 该滤波的趋势结果波动幅度较大, 1912—1936年、1962—1975年以及1976—1999年时间段的经济发展数量的增长率呈现“M”型波动, 经济发展数量的增长率的均值分别约为0.5%、6.6%和9.4%;1937—1961年的经济发展数量的增长率呈先波动上升后下降的趋势, 经济发展数量的增长率的均值约为2.1%;2000—2010年是中国经济高速增长的十年, 经济发展数量的增长率的均值达10.3%;2011—2017年经济增速开始下移, 但波动幅度不大, 经济发展数量的增长率的均值在7.6%左右。

根据图 5、图 6分解后的经济发展质量增长率可知, 平滑参数λ为100和6.25下HP滤波所得到的两个经济发展质量的增长率趋势序列和波动序列较为一致, 但经济发展质量增长率的趋势序列在平滑参数λ为100下比平滑参数λ为6.25在2006年其增长率较低, 而波动序列在平滑参数λ为100时, 整体波动幅度较为偏大。进一步分析, 在100和6.25两个平滑参数λ下, 一方面, HP滤波后经济增长率的趋势序列是不断上升的, 在2016年经济发展质量的增长率达到最高, 而在2013年经济发展质量的增长率最低。而经济发展质量增长率的波动序列峰点都出现在2016年, 经济发展质量的缺口率分别为3.5%和3.0%;而经济发展质量的波动序列波谷出现在2015年, 经济发展质量的缺口率分别为-3.1%和-2.8%。另一方面, 虽然2013—2016年间经济发展质量的增长率趋势序列一直在上升, 但经济发展质量的水平不高。且2016年以前经济发展质量的缺口率为负, 经济发展质量的增长率在逐渐降低, 而到2016年经济形势趋于转好, 经济发展质量的增长率也开始由负缺口转为正缺口, 出现实际经济发展质量的增长率相较于潜在经济发展质量的增长率较高的局面。

总体而言, 从增长率视角来看, 我国经济发展的基本特征为:经济发展数量的增长率在1979年以前波动幅度较大, 经济相对不稳定; 而1979年以后, 1979—1996年经济发展数量增长率的波动序列虽仍有起落, 但经济发展数量的增长率的波动幅度都明显降低且离散程度相对较小, 到2012年以后其波动幅度仍在减小, 经济相对更平稳增长。而经济发展质量的增长率在2013年之后虽有较为明显的波动但总体一直处于上升态势。这也与工业化视角下得到的经济发展趋势的结果一致。

三、经济发展质量的理论逻辑与高质量发展的内在要求中国进入新阶段, 经济发展的质态相应发生变化, 质量的重要性逐渐显现。追溯到马克思主义理论, 经济发展质量从微观层面可理解为产品质量, 即使得产品及其经济活动的使用价值既合意于人的物质需要, 也要合意于社会需要; 从中观层面可理解为结构质量, 即使得经济结构实现平衡; 从宏观层面可理解为生产力质量, 即使得生产力不断提升与发展。因而, 根据这三个层面其对经济发展质量也有相应的要求。

首先, 从微观层面分析, 马克思的技术创新理论为发展动力提供了依据。微观产品质量的提升需通过要素质量的提高来实现, 而要素质量的提升需借助劳动过程中的技术条件的变革, 技术进步和创新可通过提高要素的结合效率以及剩余价值转换为资本的使用效率来提高要素的生产效率从而提升要素的质量(任保平, 2018)[9]。具体来看, 各要素都具有增殖能力, 可通过各个要素的组合与变动提高其增殖效率, 从而增加剩余价值, 实现要素质量的增加。但由于技术创新不能自然发生, 它需建立在一定社会关系的基础上, 因此, 技术创新的衡量应将创新的条件纳入, 从创新的条件、过程和结果维度进行分析。

其次, 从中观层面分析, 马克思的社会再生产理论为我们阐释了结构平衡的重要性。马克思认为社会再生产的核心问题是如何实现社会总产品, 而社会再生产的实现应保持两大部类、第Ⅰ部类内部以及第Ⅱ部类内部之间的构成比例平衡, 因为社会扩大再生产的实现条件为第Ⅰ部类的可变资本与剩余价值加总后与第Ⅱ部类的不变资本相等, 这表明第Ⅰ部类生产的生产资料是为了满足第Ⅱ部类对生产资料的需要, 而生产资料总会制约着消费资料的生产。因此, 生产资料与消费资料保持必要的比例关系是必要的(刘诗白, 2008)[10], 且经济结构应涵盖供需结构、产业结构、市场结构等方面。

最后, 从宏观层面分析, 马克思在生产力理论中阐述了实现经济高质量发展的要求。马克思认为生产力的发展是衡量社会发展水平的基本尺度, 且生产力具有质量特征, 它取决于从事生产活动过程中的效率, 若生产效率提高, 由劳动提供的使用价值量高; 而生产效率降低时, 其使用价值量相应偏低(任保平, 2018)[9]。而在产品结构保持不变的情况下, 生产效率的衡量一般可用单位时间内生产的劳动产品数量或者单位时间内生产的劳动产品所耗费的劳动时间来表示劳动生产率, 但现实生活中产品结构是发展变化的, 不能单纯依靠劳动生产率来衡量, 因此, 生产效率的高低还应将技术以及资本的投入产出的变化等因素考虑在内, 包括技术效率和资本效率。

四、中国经济实现高质量发展的制约因素马克思主义政治经济学从微观、中观和宏观维度对经济发展质量的提升提出要求, 而根据经济发展的现状, 我国在经济发展的发展动力、发展结构与发展效率三个层面的新推力尚未完全形成, 对经济实现高质量发展仍有一定制约作用。

(一) 发展动力约束创新驱动是现阶段中国经济增长的新动力, 不同于原先以要素驱动、投资驱动为主的经济增长旧动力, 创新驱动是通过技术进步实现劳动生产率的提高, 而目前中国的创新驱动在创新条件、创新过程和创新结果三个维度上都面临着相应的制约因素。

首先, 在创新条件维度上表现为:第一, 财政政策支持力度不到位。财政支持是创新驱动的客观条件, 我国在创新的投入方面, 2015年国家财政支出中教育支出占比为14.9%, 相比上一年降低0.2%, 而科学技术支出占国家财政支出的比重为3.3%, 相比上一年降低0.2%, 与发达国家存在较大差距。第二, 知识产权保护供给与需求不匹配。创新行为的激励受知识产权保护的直接作用, 而开展知识产权保护也是对技术创新的有力保障。虽然我国目前已制定《专利法》与《合同法》等相关法律, 但随着知识产权保护市场需求的不断扩大, 造成日新月异的科学技术与相对保守的法律法规产生一定冲突, 间接制约了创新的发展进度。第三, 劳动力质量红利开发不足。创新的主体是人, 而目前中国技能型人才紧缺, 高级技工比例仅有5%左右, 与日本高级技工比例的40%、德国高级技工比例的50%等发达国家的差距悬殊。此外, 据资料显示根据《2017年农民工监测调查报告》结果得到。, 2017年农民工总量已达到28 171万, 而仅有32.9%是受到农业和非农职业技能培训的农民工, 稀缺的高级技能型人才极大制约创新的产生。

其次, 在创新过程维度上表现为:第一, 研究企业创新能力培育不足。企业是创新的主体, 企业的创新能力决定了生产要素的边际价值以及配置资源的有效性。我国企业目前整体研发投入总量还偏少, 研发强度相对较低, 企业内部研发机构进行创新研发的占比还很低, 且多为应用试验等研发, 在关键性和前瞻性的高精尖技术研发能力不足, 研发体系也尚不完善[11]。第二, 企业家精神有限。企业家精神是引领企业激发创新改革的重要活力,其根本特征在于企业家的创新精神, 而目前我国大部分中小企业创新精神缺失, 缺少对产品精益求精的坚持与积累, 缺乏长远的创新规划, 企业的稳定性和可持续性不足。第三, 所有制掣肘。所有制结构会通过影响企业的战略选择从而干预创新研发的开展, 我国目前的所有制改革并没有有效推进反而掣肘了创新的进程。在我国所有制改革过程中, 国有资本股权集中以及长期固化的问题仍然存在, 企业内部激励机制尚不完善, 故而都会干扰企业创新能力的持续性。

最后, 在创新结果维度上表现为:第一, 创新成果转化不畅。持续活跃的技术创新是实现高质量经济增长的源泉, 2015年发明专利申请受理数为2 798 500项, 而专利申请授权数为1 718 200项, 仅占受理数的61.4%;2015年我国发明专利申请受理数为1 101 864项, 而发明专利申请授权数为359 316项, 仅占受理数的32.6%左右, 不难看出科技成果未能有效转换成现实生产力, 这严重影响了技术创新。第二, 多元创新共同体系未形成。创新的开展取决于政企校的协同合作, 各创新主体的协同创新能力通过影响创新行为的内在机制从而产生更大范围的创新成果。但目前我国尚未形成创新共同体, 主要在于政企校的利益诉求和激励机制不同, 同时, 在进行创新研发过程中创新链内部分工不明晰且缺乏有效衔接, 从而协调合作中的矛盾有一定难度, 不易形成稳定的长期合作机制。

(二) 发展结构约束现阶段, 我国经济结构优化与升级已取得一定成效。然而随着国内外发展环境的急剧变化, 经济增长的结构性问题也逐渐凸显, 主要体现在宏观层面的供需结构、中观层面的产业结构和区域结构以及微观层面的市场结构等方面对中国经济实现经济高质量发展起到制约作用。

首先, 在宏观层面上表现为:第一, 供给结构方面。供给是产品供给, 主要从事生产和提供产品有关的活动(金碚, 2017)[12]。总体来看, 我国供给体系存在的问题主要是中低端产能过剩, 高端供给相对匮乏, 造成国内产品与服务的供给水平与居民消费需求错位, 导致居民对国外产品的依赖度较高, 消费需求外溢, 不能正确引导国内产品的有效升级。第二, 需求结构方面。需求包含有消费需求、投资需求和进出口需求, 而我国近年来消费需求相较于投资与进出口需求对经济的拉动要弱。据财政部公布数据显示, 2017年8月国内增值税为3 908亿元, 同比增长19.3%。其中, 进口货物增值税、消费税相比国内消费税高出505亿, 这说明国内消费需求低迷, 消费前景不太乐观。此外, 我国投资主体易位, 投资仍由政府主导, 民间投资增速回升缓慢且动力不足(许光建等, 2017)[13]。

其次, 在中观层面上表现为:第一, 产业结构方面。产业内部的演进趋势是传统行业逐步被替换为新兴产业, 整个产业高技术密集型趋势日益明显。而目前第一产业中现代农业比重偏低, 第二产业中现代制造业比重偏低, 第三产业中现代服务业比重偏低, 产业结构不合理。此外, 我国高新技术产业面临着创新基础薄弱, 缺乏核心和关键共性技术的问题, 生产的产品亟待向轻量化、精密化、绿色化产品转型, 与发达国家相比仍有上升空间。第二, 区域结构方面。区域经济的发展本应是从非均衡向高水平均衡迈进的过程, 而我国目前的发展不平衡不充分已经成为满足人民美好生活需要的主要制约因素, 着重体现在地区间经济差距呈现“先升后降”趋势, 但地区内经济差距呈现“先降后升”趋势, 地区经济差异总体明显(朱承亮, 2014)[14]; 城乡之间在收入水平、教育、医疗、消费、社会保障等方面的差距日趋扩大; 家庭间贫富差距日益严峻, 社会流动性在逐渐下降, 并开始出现代际固化的特点(郭豫媚等, 2015)[15]。

最后, 在微观层面上表现为:市场结构方面。由于竞争环境下的厂商经营是在其价格在于边际成本相等的位置处, 而垄断厂商的经营则是在价格大于边际成本的点处, 这使得完全竞争厂商比垄断厂商在配置资源方面的效率更高。因此, 垄断厂商会造成帕累托低效率。而目前虽然我国在下游产品市场已实现市场化竞争, 但上游要素市场却还具有较大垄断势力, 比如医药行业的原料药垄断以及油气资源的上游垄断等, 市场要素不够完善。这种上游市场垄断下游市场竞争的格局使得生产要素的价格不由市场决定, 而是由垄断厂商自己决定, 会影响到整个市场的稳定。因为产品的最终价格看似是由市场决定的, 但实则上游要素市场可通过控制要素价格影响产品的生产成本进而改变产品的最终价格, 使得价格不能完全反映市场供需, 易造成市场的紊乱。由此, 可以看出市场机制仍需进一步强化。

(三) 发展效率约束中国在发展过程中仍存在低效率洼地, 在生产要素投入既定的情况下产出的提升缓慢, 从而使得经济系统无法实现帕累托最优。因此, 推进效率提升是我国新阶段下经济发展的核心要求。而目前我国发展效率对中国经济高质量发展的制约作用体现在技术效率、劳动效率和资本效率三大方面。

首先, 在技术效率方面表现为:第一, 技术配置效率低下。技术配置的有效取决于市场的作用是否充分发挥, 而我国要素市场存在扭曲, 使得劳动力流动性减弱, 资金的使用率降低, 不能有效地从低收益流向高效益, 从而降低技术配置效率, 影响全要素生产率的提升。第二, 技术质量偏低。技术需要以质量作为支撑, 根据汤森路透发布的2017年“全球100大顶尖科技领导企业”中美国企业占45家, 而我国仅有17家, 虽然我国在技术方面较之前已有较大发展, 但在质量方面尤其是关键技术的质量上相对发达国家仍然偏低。企业对关键技术、原创技术的投入较少, 基础研究相较于应用研究存在差距, 整体技术质量偏低。

其次, 在劳动效率方面表现为:第一, 有效劳动力短缺。劳动力供给是劳动生产率提高的前提条件, 据国家统计局资料显示, 我国2017年出生人口共计1 723万人, 较2016年出生人口减少63万人, 人口结构发生变化, 适龄劳动力数量下降, 我国长期拥有的低劳动成本的竞争优势正逐步消失, 从而引发劳动力短缺, 制约经济长期持续增长。第二, 劳动力转移刚性。适度的地区生产率差异会引导劳动力由低效率向高效率转移, 促使社会整体劳动生产率进一步提高。而中国劳动力转移方向与现阶段产业转移方向呈现逆向特征, 劳动力并未跟随产业同方向回流, 致使欠发达地区的实际劳动力供给与企业需求的劳动力结构匹配度较低(樊士德等, 2015)[16], 这不仅影响劳动生产率的提高, 也不利于产业形成大规模的区际转移。

最后, 在资本效率方面表现为:第一, 资本使用效率差异化。国有资本的使用效率与私营企业的资本使用效率存在较大差距。第二, 资本配置效率偏低。资本的配置是资源配置的核心, 关系到劳动与技术等其余生产要素的效率。我国目前资本的绝对增速虽仍处高位, 但资本配置效率仍有待提升, 这主要因为财政受限, 使得地方政府对银行体系等金融资源的控制力度加大, 从而造成不良贷款上升, 资金配置效率降低。

五、推动中国经济转向高质量发展阶段的突破之点新时代中国经济发展需要由数量扩张的传统发展向质量提升的新发展转变, 依据马克思主义政治经济学对经济发展的内在要求以及我国目前经济发展的现实约束, 本文认为实现经济高质量发展的关键在于重塑增长动力、优化经济结构和提升发展效率, 并将“三维创新驱动——结构再平衡支撑——发展效率提升”的三位一体的系统性改革框架作为推动经济高质量发展的路径选择。

(一) 重塑发展动力:以三维创新引领中国经济转向高质量发展阶段新时代下经济增长动力应由要素驱动向创新驱动转变, 创新和技术进步可以克服资源有限性的约束,从而为实现经济高效增长提供持续动力(任保平等, 2013)[17]。为实现经济高质量发展提供不断的动力支撑, 我国应在创新驱动的改善条件、完善过程、提升结果三个维度上下功夫。

① 改善创新条件。第一, 加大政府在创新方面的财政投入。通过政府引导、部门支持的方式, 优化政府的财政资金, 加快创新公共服务平台建设, 加强对企业的财税扶持, 给企业和创新者减负。第二, 改革知识产权保护体系。通过完善有关知识产权保护的法律, 构建多方联动的知识产权保护体系的措施, 假设规范化知识产权保护市场, 提高其效率, 保障创新的活力。第三, 重视劳动力质量投资。政府应引导高层次教育尽快适应就业结构的调整, 重点提高非农产业的劳动参与率, 设立人才培养基地, 有针对性地逐步培养适应非农产业要求的技能型人才(蔡昉, 2015)[18]。②完善创新过程。第一, 推进企业研发平台建设。政府通过协助企业构建专业化高水平研发平台, 吸引科创资源在平台集聚, 使企业在技术溢出中获益。并以高端技术支撑高端产品研发为目标, 引领产业高端化发展。第二, 充分激发企业家精神。政府应为企业家打造健康良好的成长环境, 以优秀企业家的示范作用带动广大民营企业家主动对接创新, 激发市场活力, 创造社会价值。第三, 深化所有制改革。政府应通过建立国有资本市场化运作专业平台, 盘活国有资本, 在资本流动中优化企业布局结构, 全方位提高国有企业的运营效率, 从而为创新助力。③提升创新结果。第一, 加快搭建创新成果转化平台。政府应加速打通科技成果的转换通道, 通过建立健全成果孵化平台, 做好高校或科研机构与企业的对接与合作, 让科研成果尽快向适应社会发展的生产力转换, 推动科研项目企业化落地。第二, 推进创新共同体构建进程。通过建立第三方服务平台作为沟通政企校的桥梁与纽带, 协调政企校之间的利益诉求, 明确创新链条内各部门的分工, 并建立适应各方的创新激励机制, 以期形成稳定的长期合作机制。

(二) 优化发展结构:以结构再平衡驱动中国经济转向高质量发展阶段新时代是一个经济结构再平衡过程, 经济发展过程由优先发展转变为结构协调。要实现经济中高速增长, 我国应从宏观层面的供需结构、中观层面的区域结构以及微观层面的市场结构的优化升级着手推动突破性的改革机制与路径。

① 宏观层面的结构优化升级。这里主要的侧重点在于深化供给侧改革。第一, 加快推进有效供给。政府应多方位培育发展新产业, 着力打造技术、材料、产品、业态等创新。并且应研究制定与市场化破产程序及不良资产处理有关的配套政策, 积极淘汰落后产能。第二, 推动消费结构升级。政府应积极培育新的消费增长点, 优化消费结构, 促使商品向品牌化、高端化和个性化转型, 带动国内享受型和发展型消费。第三, 优化投资结构。政府应进一步降低民间投资市场准入门槛, 引导并扶持民间投资进入教育、医疗、养老等领域, 同时, 夯实软硬基础设施条件, 全面提高投资质量。②中观层面的结构优化升级。第一, 加强产业结构优化。政府应积极转变在三次产业方面的财政支持方式, 立足结构调整, 以增量优化推动存量调整, 分别加快推进传统农业、传统制造业、传统服务业向现代化农业、现代化制造业以及现代化服务业转化的步伐。第二, 推进区域经济均衡发展。从区域发展理念、要素流动、就业收入、产业培育以及城市建设等惠及民生的方面全面加速各区域的“合纵连横”, 逐渐缩小我国在地区之间、城乡之间和家庭之间的经济差距, 打造区域平衡发展新格局。③微观层面的结构优化升级。主要通过完善市场机制,并以政府干预相协调来推进上游要素市场改革提速。政府应积极转变政府职能, 深化国有企业改革, 逐步放开对上游市场要素的价格管制, 打破国有企业对上游要素市场的垄断, 消除民营企业进入上游市场的壁垒, 实现要素市场的充分竞争。并通过以市场主导、政府支撑的方式打造一个适于上游要素市场自由竞争的市场氛围, 确保市场机制对要素价格的决定性地位。完善上游要素市场机制, 尽可能实现要素市场化, 使得资源配置更合理。

(三) 提高发展效率:以要素效率改善支撑中国经济转向高质量发展阶段新时代经济实现效率的合理高效转换是充分发挥市场作用、提高全要素生产率、推动经济高质量发展的关键。发展效率实际上是投入产出的效率, 依赖于要素的重组与合理流动, 而我国要提高发展效率需实现技术效率、劳动效率与资本效率的“三重提高”。

① 提高技术效率。第一, 提高技术配置效率。这里主要是消除要素流动中的制度壁垒, 破除城乡、地区之间发展体制障碍, 合理引导要素自由流动, 以进一步完善市场化机制。第二, 推进技术的质量提升。我国应加强基础研究。政府应通过诸如建立研发机构、实验室等多渠道多方式积极深化企业、高校与研究机构的基础合作, 加强基础研究的产学研协同创新。②提高劳动效率。第一, 优化人力资本结构。我国应将重点放在人力资本质量的积累上, 通过提高人力资本质量, 优化配置人力资本, 释放其具备的知识与技能, 对冲劳动力短缺, 实现经济发展的提质增效。第二, 缓解劳动力转移刚性。我国应加大完善欠发达地区公共服务政策, 缩小地区间福利体系的差距, 为保证劳动力流动与产业转移方向一致提供正向激励。③提高资本效率。第一, 提升国企资本使用效率。国有企业应围绕国家战略导向, 改变固有的投资观念, 注重投资导向与资本经营, 强化资本流动性, 实现资本盈利, 以进一步提升国有资本的运营效率。第二, 提高资本配置效率。政府应加大深化财税体制改革, 积极创新财政资金使用方式, 加强地方政府债务监测管理, 并强化事中事后监管, 不断优化财政方面的资源配置方式, 使得资金使用效率不断提高。

| [1] |

华尔特·惠特曼·罗斯托.经济成长的阶段[M].国际关系研究所编译室, 译.北京: 中国社会科学出版社, 2010.

|

| [2] |

托马斯·皮凯蒂. 21世纪资本论[M]. 北京: 中信出版社, 2014.

|

| [3] |

金碚. 中国经济发展新常态研究[J]. 中国工业经济, 2015, (1). |

| [4] |

洪银兴. 论中高速增长新常态及其支撑常态[J]. 经济学动态, 2014, (11). |

| [5] |

张乃丽. 近代中国的进出口、商品化趋势与经济增长(1887—1936)[J]. 文史哲, 2013, (6). |

| [6] |

王玉茹, 张东刚. 中国近代史[M]. 天津: 南开大学出版社, 2006.

|

| [7] |

DAVIDK B, KEHOE P. International Evidence on the Historical Properties of Business Cycles[J]. American Economic Review, 1992, (4). |

| [8] |

RAVN M H. Uhlig.OnAdjustingtheHP-FilterfortheFrequencyofObservations[J]. Review of Economics and Statistics, 2002, (2). |

| [9] |

任保平. 新时代高质量发展的政治经济学理论逻辑及其现实性[J]. 人文杂志, 2018, (2). |

| [10] |

刘诗白. 改变中国命运的伟大战略决策(下)——论中国构建社会主义市场经济的改革[J]. 经济学家, 2008, (5). |

| [11] |

任保平, 钞小静, 魏婕. 中国经济发展质量发展报告(2014)[M]. 北京: 中国经济出版社, 2014.

|

| [12] |

金碚. 总需求调控与供给侧改革的理论逻辑和有效实施[J]. 经济管理, 2017, (5). |

| [13] |

许光建, 许坤. 以经济周期性回暖为契机加快推进供给侧性结构性改革——2017年上半年宏观经济形势及下半年走势分析[J]. 价格理论与实践, 2017, (6). |

| [14] |

朱承亮. 中国地区经济差距的演变轨迹与来源分解[J]. 数量经济技术经济研究, 2014, (6). |

| [15] |

郭豫媚, 陈彦斌. 收入差距代际固化的破解:透视几种手段[J]. 改革, 2015, (9). |

| [16] |

樊士德, 沈坤荣, 朱克朋. 中国制造业劳动力转移刚性与产业区际转移——基于核心-边缘模型拓展的数值模拟和经验研究[J]. 中国工业经济, 2015, (11). |

| [17] |

任保平, 王蓉. 经济发展质量价值判断体系的逻辑探究及其构建[J]. 学术月刊, 2013, (3). |

| [18] |

蔡昉. 引领新常态才有中高速[J]. 经济研究, 2015, (12). |

2018, Vol. 48

2018, Vol. 48