2. 西北大学 教师发展中心, 陕西 西安 710069

中国古代书院始创于唐代, 发展兴盛于宋代。在书院办学的过程中, 民间力量虽然曾暂时居于主导地位, 却始终与官方保持着千丝万缕的联系。宋代几代帝王皆有赐书、赐额和褒奖的举动,许多朝廷大臣和地方官员也积极投身书院建设。元代书院办学与理学逐渐一体化, 加速了书院官学化的发展趋势。明清两代为了全面掌控民众意识和文化舆论, 加强了对书院的控制, 如设立省会书院, 以科举为目标的教学等。书院发展官学化趋势的出现有着深刻的社会原因:最高统治者寓控制于支持的文教政策, 致使书院始终处于相对逼仄的文化空间;士人群体“儒生与官员往往是二位一体”[1](P170)的特殊身份, 不仅使他们缺乏独立的学术观念, 也使书院不可能从根本上与传统政治脱离。

古代教育承担着建构传统伦理文化并使之延续发展的重任, 故而“化民成俗, 其必由学”“建国君民, 教学为先”[2](P1521)是传统教育的初衷和宗旨。书院作为后起的教育组织, 也不例外。面对权力几乎无所不在的传统社会, 书院的迅猛发展以及广泛的影响, 自然会引起最高统治者的关注。

尽管在书院出现之初, 官方不能决定书院的整体命运, “但它依凭着强大的权力附加值, 仍然对书院的发展起着明显的推动和制约作用”[3](P121)。尤其是在集权制的传统社会中, “君主在社会权力结构中无与伦比的地位以及至高无上的权威, 往往会对书院的发展产生巨大的促进作用”, 而“这种作用已远远超过了具体的赐田、赐书、赐额、嘉奖的层面而表现为社会导向作用”, 并且这种导向作用在传统的权力型文化中, 又可能被无限放大, 产生难以估量的社会文化效应[4](P46)。因此, 书院的一切发展在某种程度上是以最高统治者的支持为前提的。这在宋元明清历代君主的赐书、赐额、赐田等举措上表现得尤为明显。

据统计, 宋初62年间, 由于战事未息、财政拮据、官学不振, 宋廷为了吸纳人才, 提倡文治, 太宗至仁宗三朝对书院共赐书5次, 赐御书3次, 赐额4次, 赐田29顷。短短19年间, 宋廷共有20次赏赐和褒奖[3](P75-76)。这些举措不仅使书院在办学条件上获得了实质性的改善, 其社会影响更是无法估量。可以说, 由于最高统治者的支持和认可, 书院不仅暂时充当了官学的角色, 更获得了社会的广泛认同。特别是在理宗朝, 宋廷为了大力倡导理学, 不仅为27所书院赐额[5](P19-20), 还对朱熹等理学家及其著作予以高度褒奖, 并下令程朱等理学家一起从祀学宫。这表明书院和理学不仅获得了官方认可和肯定, 还被纳入了官学体系。正因为如此, 官民双方的相互配合, 上下同心, 使书院建设和理学传授成了一时风尚。时人赞誉:“圣天子尊崇道统, 表章正传, 学校之外, 书院几遍天下, 何其盛哉!”[6](P230)无独有偶, 为了消除敌对情绪和民族隔阂, 巩固统治, 元代最高统治者在极力推崇理学的同时, 为北方新建书院赐额多达16处[5](P36), 足见其对书院的重视。虽然元廷对书院的赐额管理以及审批程序比较严格, 但从总体上看,其书院政策还是积极的。元廷既多次下诏严令各地军民务必保护各地书院的财产, 又创办了不少官办书院[7](P45-53)。明清两代, 鉴于官学日益衰败, 同时也为了吸纳人才, 掌控书院发展, 最高统治者很快由严格禁止转向了大力支持。相较而言,清廷对于书院的教育地位和作用认识得更为透彻。如乾隆曾下诏说:“书院之制, 所以导进人材, 广学校所不及。”[8](P1)以书院赐额为例, 康熙26次, 乾隆6次, 道光3次, 同治6次, 光绪10次[9](P9), 可见清廷对书院支持力度之大。与此同时, 清廷为了鼓励各级地方官吏参与书院建设, 还专门下诏省会书院赐帑金, 以示官方支持书院的态度。如雍正下诏:“盖欲使士习端方, 文风振起, 必赖大臣督率所司, 躬行实践, 倡导于先。”[10](P360)这也导致了清代书院发展以科举之学为主要内容。

当然, 书院游离于官学和私学之间的独特文化性质,决定了其文教事业功能与官方并不完全合拍。对此, 黄宗羲《学校》一文剖析得十分透彻:“学校变而为书院, 有所非也, 则朝廷必以为是而荣之;有所是也, 则朝廷必以为非而辱之。”[11](P84)因此, 每当书院文教活动背离主流意识形态时必遭限制以至禁毁。如南宋“庆元党禁”, 明代四次禁毁书院以及清初严禁书院的诏令, 就是明证。但书院的强大生命力,又迫使统治者不得不调整文教政策。宋元明清君主的政策虽有差异, 但从总体上看, 他们皆以柔化的策略来实现改造和控制书院的目的。如清帝所赐的“学达性天”“学宗洙泗”“经术造士”“穷理居敬”等书院匾额, 既显现出浓郁的官方色彩, 又暗含着寓控制于支持的政治策略。如果说宋代诸帝赐书赐额等举动, 尚有兴文教, 育人才, 推动教育发展的动机在其中, 那么清代以理学色彩浓厚的官方口吻引导书院发展的教育策略, 则使书院逐渐丧失了独立的教育空间。

此外, 书院之所以能兼文教事业和学术研究于一体, “既渊源于私学传统而又不限于一般的传道授业, 其根本原因就在于它源于传统而不囿于传统”, 故而它所产生的作用“早已超越了作为文化教育机构的范围”[12](P46)。所以作为传统文化兴衰的象征和晴雨表, 历代统治者对其极为重视。为了将书院纳入自己预定的发展轨道, 他们不仅利用权力来影响书院的发展动态, 还通过文教政策来控制书院的发展动向。这主要表现在两方面:其一, 通过掌控山长的任命, 最高统治者轻而易举地掌握了书院的发展动向。山长的学识水平、办学态度和教育理念, 对书院发展的影响极大。在尊师重道的传统社会中, 控制山长的任命权对统治者而言就显得十分必要。宋元时期的书院山长, 多以各级学官兼任其事。如二程、周敦颐、朱熹、苏轼等著名学者, 皆是名动一时的官宦。甚至皇帝还直接任命山长,如宋理宗任命何基、徐几等人为书院山长[13](P884)。据统计, 宋代94所书院的153名山长中, 5名曾执朝政, 25名曾知州郡, 且有为后世所熟知的理学家12名, 有著作传世的61名[14](P6-7)。元代书院官学化政策不仅提高了山长的地位, 更将其纳入了官僚体系。元廷为此特地颁布《山长改授及正录教育格例》上谕, 强调山长的选聘权收归朝廷的重要性[6](P283)。清代对书院山长的任命选聘更为慎重和重视。如乾隆下诏:“凡书院之长, 必选经明行修、足为多士模范者, 以礼聘请。”[6](P857)至此, 书院“山长主之”的办学传统被彻底打破,清廷直接以官方任命方式决定山长的去留, 并以主持部分院务和考试等措施来控制书院的发展动向[15](P4)。如学海堂的55名学长, 官居二品者1人, 3人曾知州府, 9人为进士, 23人为举人, 15人为贡生; 清代岳麓书院6代山长皆为督抚。同时, 由于清代书院与科举完全对接, 致使书院的发展完全为官方所控制。其二, 历代君主严格控制书院的发展方向。宋代重文教的官方政策, 使得宋代诸帝非常热衷于文教事业。正如上文提及的, 宋廷给书院赐书中不仅有“印本九经”, 还有国子监诸经释文、义疏。以经史为主的书院教学活动, 不得不响应官方号召, 调整办学方向。就连一向指责官学弊端的朱熹, 也坦言书院只有追述皇帝的圣意, 方能“光阐儒风”[6](P70)。清代最高统治者不仅将大量经史子集赐给各级书院, 还将御纂日讲的四书五经诸书解义和《诗传说汇编》《性理精义》《通鉴纲目》等赐给书院。正缘于此, 书院在“恭睹宸章, 仰窥圣学”的文化效应中[3](P432),其优良传统如讽议时政、自由讲学等渐趋萎缩。

作为社会文化精英的士人群体既是书院的主要创建者, 又是书院发展的重要推动者。尽管他们在书院制度建设、学术研究等方面作出了巨大的贡献, 但“由于政教合一的封建结构, 知识分子大都走‘学而优则仕’的道路”, 不能彻底从统治集团中分离出来, 无法形成真正独立的学术传统和教育理念[16](P8), 致使书院逐渐与科举对接, 丧失了办学个性与特征, 蒙上了浓厚的官学化色彩。之所以会出现这种局面, 与时代环境的历史变迁下的士人群体的精神风貌以及书院的学统有着密切的关系。

首先, 时代环境的历史变迁, 在某种程度上不仅影响着士人群体的精神风貌, 还引导着书院办学的方向。宋代较为宽松的政治环境, 为士人群体的形成提供了适宜的外部环境。“儒家文化传统的熏陶与‘济世’精神的复振”, 使士人们“致力于追求‘自得’‘独见’, 批判意识、参与意识空前高涨, 孕育为渗透于政治、思想、文化等各个层面的时代精神”[17](P139)。以天下为己任的政治使命感, “先天下之忧而忧, 后天下之乐而乐”的人生境界, 使宋代士人以道德名节为人生的最高目标, 追求人格精神的自由。具体到书院办学上,可以朱熹等人的作为为例见其知行。针对官学与科举的流弊, 朱熹不仅制定了具有里程碑意义的纲领性规程《白鹿洞书院揭示》, 还创建了一系列具有划时代意义的教育制度。不仅如此, 朱熹等人倡导的治心修身、天理人欲、义理之辨等理学内容, 不但注重义理的研究, 还将教学与学问相结合, 提出了一系列真知灼见的教育见解。尤其是“岳麓之会”“鹅湖之会”和“白鹿洞之会”, 对书院的自由讲学起到了极大的推动作用。元代理学与政治权力的结合, 在“俾经术、理学、举业合一”[18](P3A)的时代中, 元代士人远比不上程朱吕陆等人的理学水平。加之元代歧视儒生的政策, 士人很难对抗儒学世俗化、权力利益的诱惑[19](P284-287)。因此, 元代书院逐渐丧失了独立自主的教育精神。随着明代君主专制的加强和科举流弊的泛滥, 知识与思想的边界被限制得越来越狭窄[20](P151-204)。整个士人群体面对弊端丛生的腐败政治和无限膨胀的程朱理学, 只能在无奈中透露出一股焦虑的情绪。为了扭转教育的颓势, 以王守仁为代表的阳明学派倡导“致良知”和“知行合一”的心学。然而过分强调道本艺末, 最终忽视了经世才能的实践培养[17](P248)。明末东林书院, 士人品评时政, 裁量人物, 扭转学风,关心时事。但从总体上看, 这些有益的探索, 或由于政治因素, 或由于目标过高, 未从根本上扭转书院官学化的发展趋势。清代在文化上的小国心态, 使其在文教政策上, 既“尊儒, 又奴儒、坑儒”[16](P19)。接踵而来的文字狱, 更使士人群体噤若寒蝉, 对社会时政不敢有丝毫的评头论足。“避席畏闻文字狱, 著书都为稻粱谋”就是当时士人心态真实写照。黄宗羲等人的教育反思, 相比强大的理学思潮而言, 只是极微弱的呼声。而且这种思想在清代高压政策下也奄奄一息, 多数士人群体只能在偶尔爬梳故纸堆的缝隙中聊放一点毫光[16](P8)。可以说, 书院发展至清代, 虽然在官方的大力支持下, 取得了数量建设和教育规模的成就, 但由于士人群体已失去思想的锋芒, 书院已难再现当年的自由讲学、宽松民主、独立自主等风气。

其次, 由于书院学统的形成与它所尊崇的儒家道统以及为道统而设的祭祀制度有着密切的关系,官方易于通过思想控制实现对书院的控制。纵观书院发展史, 由于学说各异、师承有别以及教学内容各有特色, 经过薪火相传, 遂形成了书院各自风格不同的学统。比如程朱学派、陆王学派、东林学派、乾嘉学派等都是以书院为载体形成和发展起来的, 并且他们的学术观点都是通过自己创办书院进行传播。由于程朱理学在宋代以后由边缘之学上升为最有权威的主导话语, 故而朱熹在书院建设上的成绩就成了中国教育史上最伟大的传统[21](P379)。随着程朱学说的传播和官方支持, 程朱理学不但成了书院官学化的一面旗帜, 还为多数书院指明了办学方向。正缘于此, 理学成了书院教育体系中最有势力的学统。乾嘉学派虽然在书院学统建设上提出了比较鲜明的学术思想, 但无论从教育角度来看, 还是从社会实践角度看, 乾嘉汉学的产生与发展从整体上说, 都是思想的消退[19](P500)。他们所提倡的书院学统, 无法对抗书院官学化所带来的种种弊端。加之书院治学内容基本上都是以官方正宗的儒家经籍为主, 这使书院很难在学理上摆脱官方的严密控制。与此同时, “为了使书院学统与道统结合, 并使之神圣化”, 士人群体往往把自己的学术奉为孔孟圣道的正统, 并借助书院祭祀形式, 将各自学统发挥到了极致[22](P56-57)。故而书院祭祀不仅有尧、舜、禹、汤、文王、武王、孔、孟等先圣和先贤, 还有各自学派的代表人物。在崇奉儒家价值的社会中, 这一切使书院祭祀与官学祭祀有着很大的相似性。不仅如此, 随着理学成为官方学说, 程朱等理学家也成为官学与书院共同祭祀的对象。这更便于官方以祭祀的形式来掌握书院的发展。即使有识之士曾试图通过书院改革, 建立一套新的学统, 但面临强大的官学势力, 最后皆归于失败。如颜元等人在漳南书院的改革, 就遭到了极大的阻力, 时人“道颜、李学有异于宋儒者”, 其足以“获罪于天”[8](P24)。另外, 传统政治所具有统合其他领域的文化功能, 使得书院开创的“学统”显得十分脆弱。因此, 在传统社会政治文化的一维性的条件下, “‘道统’与‘学统’都从属于‘政统’的现实, 正是政治一体化的社会结构使然”[23](P66)。书院经历千年演变, 走上官学化发展轨迹是必然趋势。

经济是书院开展一切教育活动的前提条件和物质基础。书院“有田则士集, 而讲道者千载一时, 院无田则难久集, 院随以废, 如讲道何哉”[24](P63)?回顾书院史, 我们会发现, 书院之所以能结束兴废无常的态势, 形成恒定发展的良好局面, 与学田制的创建有着密切的关系。不仅如此, 学田制“更是书院维系不辍的经济命脉”[25](P52),这在书院发展中表现得尤为明显。

由于缺少强有力的经济支持, 北宋初年的知名书院, 如嵩阳书院、应天书院等皆因官方设置学官、赐田的缘故, 纷纷转变为地方官学。南宋书院虽因朱熹、张栻、吕祖谦等理学家的推动而步入快速发展时期, 但经济始终是困扰书院的重要问题。尽管他们也多方筹集经费, 但都不甚理想。如朱熹就曾办过书铺以补贴书院,最终因经营不善不了了之。甚至朱熹还因挪用赈粜款建设书院, 遭到了弹劾[26](P52-53)。故而在官方的支持下, 自筹款项置田设学的书院应运而生,书院学田制至此基本形成。

元代虽立国不足百年, 但在书院建设上却取得了长足进步。关键原因在于学田制得到了进一步巩固。据统计, 元代书院学田超过1 000亩的有10所, 其中占地最多的淮海书院竟然占有学田近20 000亩, 超过500亩的有24所, 超过百亩的有33所[7](P100-103)。这虽不能与官学学田相比, 但由于拨置学田, 设官管理钱粮已成了元代书院政策的重要举措, 因而各级书院基本有了稳定的经济来源。尽管元代书院田产“夺之于浮屠、老氏者什七八”[6](P434), 但元廷积极保护书院田产的政策, 在一定程度上确保了学田制的稳定。明代书院主要建设者多为地方官员, 所以书院田产设置以官方捐助为主, 因而明代书院在各级官员的大力支持下, 出现了再度繁荣的发展态势。据统计, 明代仅嘉靖年间就建有书院596所, 书院建设遍及19省, 远超宋元两代。清代书院虽以朝廷赐金、官方捐助和民间捐输等多种形式支持书院发展,但从清代474所书院经费来源统计看, 学田制依旧是书院主要经济的来源。比如来源田租的171所, 官捐的76所, 交商生息的66所, 绅捐的29所, 拨公款的25所, 地租的21所, 铺租的19所, 塘租的8所[14](P42)。可见, 由于学田制的实施, 书院获得了长足的发展,各种教育文化活动得到了有力的经济支撑。与此同时,书院不得不依赖官方教育经费的来源,维护学田制的稳定。

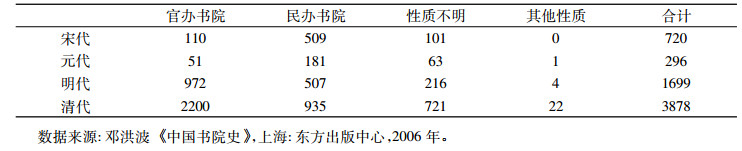

无独有偶, 书院官学化发展趋势在官民建设力量对比中得到明显体现,如表所示。

|

|

历代书院官民建设力量对比情况 |

从上表可以看出, 书院自宋代以后, 民间力量逐渐让位于官方。这固然与官方的重视和支持不无关系。但从经济方面来看, 其主要原因还是小农经济无法支撑书院的持续发展。明清两代书院的繁荣与兴盛与官方的大力支持有着密切的关系。如清代书院除了朝廷赐金和官方定期拨款外, 还专门制定了《津贴膏火办法》, 从根本上确保了书院的稳定与发展。不仅如此, 清代以省会书院为中心的教育体系, 也是民间力量所无法承受的。因而, 书院走上官学化的发展道路, 是传统社会经济发展的必然趋势。

此外, 由于唐宋以来, 商品经济水平不断提高, 民间士绅和商人作为书院建设的重要力量之一, 不可忽视。但从他们的动机看, 通过捐资助学的具体形式, 显示自己在社会政治文化生活中的存在及价值[27](P74), 几乎是民间捐资助学的主要出发点。更有甚者, 有些捐资者其目的只在攫取社会地位和权力而已。对此, 元人刘岳申曾一针见血地指出:“捐田者先有长书院之意, 既得一檄, 则次第而进, 爵禄可指而立矣。”[6](P464)民间力量捐资助学的书院, 由于师资有限, 教育水平低下, 不可能从根本上扭转这一趋势。因此, 在以权力为中心的传统社会中, 民间书院不可能阻挡书院官学化的脚步。

由于教育经费问题, 书院在借助和依赖官方力量的同时,丧失了教育主体的独立性, 这为书院官学化在物质条件上奠定了必要的基础。民间力量虽然对于书院建设十分重要, 但由于诸多因素的制约, 它们不可能主动对抗官方, 亦在一定程度上推动了书院官学化的发展趋势。

综上所述,中国古代书院的官学化有着多方面的原因。从社会层面看, 最高统治者利用至高无上的政治权威和强大的权力附加值, 通过赐书和任命山长等举措, 既掌控了书院的发展动向, 又促使书院走上了官学化的道路。从教育层面看, 由于时代环境、儒家传统以及书院学统等因素的影响, 士人群体没有形成真正独立的学术传统, 这导致了书院无法摆脱官方的控制。从经济层面看, 官方通过学田制等一系列举措, 轻而易举地掌握了书院的发展经济命脉, 为书院官学化奠定了坚实的物质基础。

| [1] |

肖永明. 历代地方官员支持书院发展的动机探析[J]. 中州学刊, 2006, (2). |

| [2] |

郑玄注, 孔颖达正义.礼记正义[M]//阮元等.十三经注疏.北京: 中华书局, 1980.

|

| [3] |

邓洪波. 中国书院史[M]. 上海: 东方出版中心, 2006.

|

| [4] |

肖永明. 宋元明清历朝君主与书院发展[J]. 陕西师范大学学报:哲学社会科学版, 2007, (2). |

| [5] |

白新良. 中国古代书院发展史[M]. 天津: 天津大学出版社, 1995.

|

| [6] |

陈谷嘉, 邓洪波. 中国书院史资料[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1998.

|

| [7] |

徐梓. 元代书院研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2000.

|

| [8] |

李国钧. 清代前期教育论著选(下册)[M]. 北京: 人民教育出版社, 1990.

|

| [9] |

李世愉. 论清代书院与科举之关系[J]. 北京联合大学学报:人文版社会科学版, 2011, (3). |

| [10] |

李国钧. 清代前期教育论著选(中册)[M]. 北京: 人民教育出版社, 1990.

|

| [11] |

李国钧. 清代前期教育论著选(上册)[M]. 北京: 人民教育出版社, 1990.

|

| [12] |

丁钢, 刘琪. 书院与中国文化[M]. 上海: 上海教育出版社, 1992.

|

| [13] |

脱脱, 等. 宋史[M]. 北京: 中华书局, 1977.

|

| [14] |

杨布生, 彭定国. 中国书院与传统文化[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 1992.

|

| [15] |

李国钧, 王炳照. 中国教育制度通史(第五卷)[M]. 济南: 山东教育出版社, 1999.

|

| [16] |

刘梦溪. 传统的误读[M]. 石家庄: 河北教育出版社, 1996.

|

| [17] |

袁行霈. 中华文明史(第三卷)[M]. 北京: 北京大学出版社, 2006.

|

| [18] |

程端礼.弋阳县新修蓝山书院记[M]//畏斋集.文渊阁四库全书本.

|

| [19] |

葛兆光. 中国思想史(第二卷)[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2001.

|

| [20] |

杨启樵. 明初人才培养与登进制度及其演变[M]. 香港: 广角镜出版社, 1984.

|

| [21] |

李弘祺.绛帐遗风——私人讲学的传统[M]//刘岱.浩瀚的学海.北京: 生活·读书·新知三联书店, 1991.

|

| [22] |

朱汉民, 刘平. 简论书院的学统[J]. 教育评论, 2002, (1). |

| [23] |

刘悦笛. "政统""道统"与"学统"——中国社会转型中"士人"向"知识分子"的身份转变[J]. 中国政法大学学报, 2008, (4). |

| [24] |

娄性.白鹿洞学田记[M]//李才栋, 熊庆年.白鹿洞书院碑记集.南昌: 江西教育出版社, 1995.

|

| [25] |

喻本伐. 学田制:中国古代办学经费的恒定渠道[J]. 教育与经济, 2006, (4). |

| [26] |

李才栋. 白鹿洞书院史略[M]. 北京: 教育科学出版社, 1989.

|

| [27] |

肖永明. 商人对书院发展的推动及其动机探析[J]. 大学教育科学, 2005, (1). |

2. Teacher Development Center, Northwest University, Xi′an 710069, China

2017, Vol. 47

2017, Vol. 47