从20世纪90年代中期开始, 我国的规范性制度供给速度加快, 特别是在中央立法的基础上, 我国地方政府颁布和施行了大量法规, 这对我国社会主义市场经济制度以及相关社会制度的建设和完善起到了重要的促进作用。但是, 有法律不等于有法治。由于地方政府、企业乃至公民个人对法律法规都可能存在机会主义行为, 低效的制度性公共产品供给机制反而会进一步提高市场壁垒和市场准入条件, 导致人们行为短期化, 增加交易成本。如何“有效”地提供制度性公共产品, 是对地方政府治理水平和治理能力的重大考验。

一、制度性公共产品的供给机制公共产品是指在消费中具有非排斥性和非竞争性的产品, 它的效用不可分割, 由整个社会全体成员所享有, 具有联合受益和共同消费的特点。非排斥性是指公共产品提供的利益不能为某个人独享或专有。因为, 一方面技术上无法做到将别人排斥在外, 另一方面, 有些可能在技术上做到排斥性的产品, 排斥成本较高, 会得不偿失。非竞争性是指一个人对公共产品的享用, 不排斥其他人的享用, 不会减少公共产品的数量和质量。换句话说, 增加一个消费者的边际成本为零。

公共产品的非排斥性和非竞争性特点导致市场失灵, 不能由市场提供, 而只能通过既定的政治程序, 由公共选择和政府提供。否则, 如果由私人提供公共产品,第一, 由于搭便车问题, 市场可能不提供公共产品, 丧失产品组合效率; 第二, 因为非排斥性, 私人只能义务提供公共产品, 这会导致公共产品供给严重不足, 同样会导致产品组合效率低下。

以公共产品的物质形态考察, 可将公共产品分为物质性公共产品和制度性公共产品。物质性公共产品, 指那些具有一定物质形态的公共产品, 如公路、桥梁、国防装备和政府的办公大楼等; 制度性公共产品, 指那些具有非物质形态且须由政府提供的, 满足人们生活工作需要, 要求社会成员共同遵守的制度或规则,包括一国政府所制定的政治制度、法律制度和经济制度, 以及公共政策和公共道德。广义地讲,它也包括社会成员共同遵守的价值观、伦理、道德和风俗习惯,等等。由于后者属于非正式制度安排, 政府对之作用有限, 因此本文主要就前者, 也就是狭义的制度性公共产品及有效供给加以讨论。

相比较而言, 物质性公共产品的供给机制是复杂的、多类型的。首先, 物质性公共产品根据非排斥性和非竞争性程度而言, 同时具备效用不可分割、非排斥性和非竞争性特征的, 可称为纯公共产品; 而三个特征不完备或在一定条件下发生转化的, 可称为混和产品或准公共品, 如俱乐部产品和共有资源,等等。如果说, 纯公共品只适宜由政府提供的话, 那么准公共品的提供方式就是多种式样的。它可以由政府提供或政府与私人混合提供。其次, 要区分公共生产和公共提供。公共生产指政府部门直接组织生产。由于技术手段的进步, 经济理论和经济实践的进展即使是纯公共产品, 也可以部分地由政府生产政府提供转变为私人生产加政府提供。如国防由政府提供, 但军队所使用的飞机和军舰等完全可交由私人生产, 这样经济效率会更高。

与物质性公共产品相比较, 制度性公共产品供给既有相同的一面, 又有相互区别的一面, 这决定了制度性公共产品供给机制的独特性质。首先, 从产品性质上讲, 制度性公共产品也具备效用不可分割、非排斥性、非竞争性的特点。它的这三个特点同时具备, 但不存在一定条件下发生转化的情况。比如桥梁在使用者增加的情况下会因拥挤而产生竞争性, 但一部法律不会因使用人数多少而改变其性质。因此, 制度性公共产品不属于混合产品, 它是典型的纯公共产品, 只能由政府提供。以法律为主要形式的制度性公共产品还具有第四个特征:强制提供。其次, 即使是纯公共产品, 既可由政府生产, 也可由私人生产, 但制度性公共产品因外部性和搭便车等原因, 使其不可能由私人生产, 它只能按法定的程序, 通过公众的选择, 由政府生产。所以, 公共选择、政府生产、政府提供是制度性公共产品所特有的供给机制, 是区别于物质性公共产品的重要之处。时效性、强制性、效用不可分割、非排他性与非竞争性是其主要特征。再次, 批评者指出, 萨缪尔逊(Paul A. Samuelson)在公共产品均衡分析中所运用的需求曲线是“虚假的需求曲线”, 这是因为实际上个人并不会表示他为消费一定数量的公共产品而愿意支付多少价格(税收), 这里是借用需求曲线以分析公共产品的有效供给问题。萨缪尔逊面临的这一难题在公共选择理论中得到了较为有效的解决。公共选择理论认为, 由于缺少市场定价, 间接民主制下, 公共产品的有效供给只能通过既定的政治程序由公民投票来解决, 公共选择就是公众对公共产品的供给以及成本和收益作出选择。一般而言, 单峰偏好条件下就公共品规模问题进行表决, 可以反映出公众的真实意愿并实现政治均衡(布莱克, 1958)。作者以为, 与物质性公共产品的供给机制不同, 虽然不能完全避免投票过程中的搭便车问题, 但在制度性公共产品的表决中, 选民的成本分担方式及行为将与物质性公共产品有着显著的不同。由于在物质性公共产品的表决中要承担税收成本, 选民会因此扭曲自己的意愿表达。制度性公共产品则不然, 第一, 选民的意愿表达可能与成本分担并无关系, 如婚姻法和刑法。第二, 有些制度安排, 如通过一项补贴农民的法案, 或提高低收入阶层社会保障的法案, 将会引发经济利益在不同阶层间的重新分配, 这必然会反映到投票行为上来。但是, 无论受益还是受损的一方, 可能表达的意愿必定是其真实意愿(林毅夫, 1989)。他们不会选择物质性公共产品的表达方式, 他们知道, 如果将真实意愿掩藏起来, 其结果将会是自己最不愿意见到的, 比如付费。所以, 萨缪尔逊图示中虚假的需求曲线问题在制度性公共产品中将不复存在。但是, 由于公共产品供给机制中非市场决策的特点, 它仍面临着偏好加总的问题, 公共选择仍然是必须的。因此, 可以肯定地说, 由于特定的偏好显示与成本(税收)分担关系, 在制度性公共产品的投票表决中, 选民的偏好显示会更多地代表他们的真实意愿。显然, 如果能够做到选民的广泛参与, 使其无阻碍地表达真实意愿, 一个真正做到有效供给的制度就有可能实现。

二、影响制度性公共产品供给有效性的因素分析2016年, 中国人均国内生产总值已达到8 500美元, 这表明中国已进入了经济社会结构将发生深刻变化的关键阶段。中国如何突破“中等收入陷阱”, 逐步解决贫富悬殊、失业人口增多、城乡和地区差距拉大、社会矛盾加剧、生态环境恶化等问题,在很大程度上取决于是否拥有一个良好的经济和社会制度。设计良好的制度与规则会产生一个有生产效率的、增长迅速的、生活水平不断提高的社会, 设计不良的制度和规则会引起停滞, 甚至衰退[1](P136)。从一个较长的历史时期考察, 美国、德国的经济成功飞跃和苏联、东欧的经济衰退、社会动荡, 说到底就是制度是否合理。中国的绝对经济实力已得到长足的发展, 人民生活水平大幅提高, 但要想把人才、科技、劳动力优势以及有限的资源禀赋转化为生产力优势, 还必须依靠设计良好的制度与规则, 建设有效的制度供给环境, 形成经济发展“洼地效应”。柯武刚、史漫飞指出, 制度是广为人知的、由人创立的规则, 它们的用途是抑制人类可能的机会主义行为。它们总是带有某些针对违规行为的惩罚措施。制度要有效率, 就应该简单、确切、抽象、开放和适度稳定。地方政府对制度性公共产品的供给也会因成本问题而采用不同的方式。一般来讲, 由于有限理性和出于降低直接成本的目的, 政府总是会偏好行政手段, 并且不愿为由此产生的社会成本买单。如科斯(Ronald H. Coase)在《社会成本问题》中的论述, “企业就是作为通过市场交易来组织生产的替代物而出现的。在企业内部, 生产要素的不同组合中的讨价还价被取消了, 行政指令代替了市场交易。……当然, 这并不意味着通过企业组织交易的行政成本必定低于被取代的市场交易的成本。但是, 在很难缔结契约和很难了解当事人同意做什么和不同意做什么的情况下, 必然要花费很多精力, 长期的契约就有可能被采用。……只要企业的行政成本低于其所替代的市场交易的成本, 企业活动的调整所获的收益多于企业的组织成本, 人们就会采用这种方式”。影响制度供给效率的因素主要包括:一是制度变迁的动力。随着社会进步, 经济发展和人民生活水平提高, 社会需要完成从简单满足温饱向更高层次小康生活的转变, 需要进一步完备的现代企业制度、开放竞争的市场环境和市场化、服务化的财政金融制度等现代市场经济体系, 这都为制度供给提供了充足动力。二是制度供给的财力。信息是稀缺的, 制度变迁是需要成本的, 从公共财政角度来看, 制度性公共产品只能由政府提供, 因而必须依靠政府提供有力的财力支持。只有公共财政满足了制度供给的需要, 制度供给的有效性才能充分体现。三是信息成本。信息的高昂代价是交易费用的核心。制度需求是社会生活中对原有制度的反馈构成的, 需要收集汇总并结合社会政治经济背景进行分析, 且具有较强的时效性和专业性。为了引导社会经济发展和规范社会成员的行为准则, 政府在制度设计前就需要明确制度供给的目标, 需要大量充分的经过分析整理归纳的信息。而信息的不充分和不对称性使获取成本较高, 缺乏利益相关方(企业、行业协会、消费者)和利益超脱方(专家、社会公众、舆论媒介)的公共参与和评议, 不利于降低信息成本, 影响制度供给效益。四是明确的产权。产权的一个主要功能是引导人们实现将外部性较大地内在化的激励, 明确界定的产权将会大大降低交易费用, 抑制机会主义。

三、地方政府机会主义的博弈分析 (一) 地方政府机会主义的逻辑起点威廉姆森(Oliver Eaton Williamson)认为机会主义是信息的不完整的或受到歪曲的透露。他指出,信息的不完全和蓄意欺骗是机会主义的两个必要条件。卢现祥将机会主义进一步泛化为“非均衡市场上, 人们追求收益内在、成本外化的逃避经济责任的行为”[2](P18)。他用非均衡市场代替了信息不完全, 用蓄意欺骗推及逃避经济责任, 这使机会主义的外延得到了很大程度的扩展。

由于政府都是由行政官员构成的, 政府也存在自利性, 因而当政府追求利己行为的时候, 机会主义出现的可能性就会大大增加。史蒂文森(Joe B.Stevens)将政府划分为四种类型:仙女型政府, 只解决市场不能解决的问题; 半仙女政府, 在潜在的帕累托改进的意义上, 效率提高但分配却不尽如人意; 不确定世界政府, 政府想生产出有效率的产出或以有效的方式使特定集团受益, 但环境和有限的知识会阻止这些想法的实现; 女巫型政府, 政府可能促成任何有助于他们保住或获得官位的事情, 如果效率提高, 也只不过是成功地争取再次当选的一个副效应[3](P218-220)。青木昌彦分析了将目标具体定位为通过掠夺一部分个人利益获得额外利益的政府, 进而将国家概括为政治域中一般政治交换博弈的多重稳定均衡, 并由此得出了四种可以自我实施的政府:民主型、契约型、掠夺型或共谋型政府[4](P157-164)。这些分析使人们对政府的认知有了极大的增进, 并使分析政府的机会主义成为可能。

(二) 地方政府机会主义的博弈模型1.地方政府与中央政府博弈的机会主义模型 在与中央政府进行的博弈中, 地方政府常用“哭穷”的方法获得中央政府的同情和支持, 然而中央政府并不会完全相信地方政府的申诉, 它会通过制度的设计来捕捉地方政府的真实信息, 虽然这样做提高了相应的社会成本, 但这是对付机会主义付出的必然代价。下面我们以地方政府在争取中央政府转移支付中的博弈为例进行分析。

按照我国目前的财政运行体制, 转移支付的分配量主要是以各地的财政收支缺口为基准来确定的。在转移支付博弈中, 中央政府既要使转移支付能尽可能填补地方政府的财政缺口, 又不能使地方政府对中央转移支付产生过分依赖。而地方政府为了使公共财政利益最大化, 则必须要在获取中央的转移支付支持与提高本地财政收入之间做出平衡。

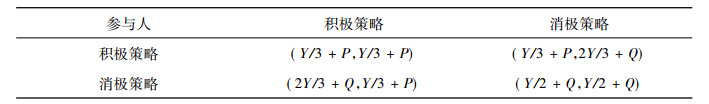

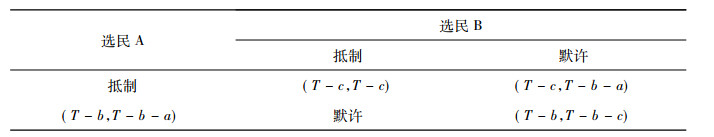

现假设存在一个两人博弈, 博弈的参与人是两个综合实力接近的地方政府, 分别记作政府A和政府B。参与人A和B可采取的行动分别为“积极增加财政收入”和“消极增加财政收入(即依靠中央政府的转移支付的机会主义行为)”。当参与人积极增加财政收入时, 其获得的财政收入为W1, 花费的成本是C1, 收益P=W1-C1; 类似的, 参与人消极增加财政收入时, 获得的财政收入为W2, 花费成本大小为C2, 收益Q=W2-C2。假设Y为中央政府转移支付总金额, 当两个地方政府都采取积极策略时, 中央政府对其转移支付量均为Y/3;当两个地方政府都采取消极策略时, 中央政府对其转移支付量均为Y/2;当两个地方政府采取不同的策略时, 中央政府对采取积极政策的地方政府转移支付量为Y/3, 对采取消极政策地方政府转移支付量均为2Y/3。因此, 当两个地方政府都采取积极政策时, 总收益均为(Y/3+P); 当两个地方政府都采取消极政策时, 总收益均为(Y/2+Q); 当两个地方政府采取不同的策略时, 积极策略实施者收益为(Y/3+P), 消极策略实施者收益为(2Y/3+Q)。将地方政府在采取不同策略下的收益整理, 得到收益矩阵如表 1所示。

|

|

表 1 地方政府争取转移支付的博弈矩阵 |

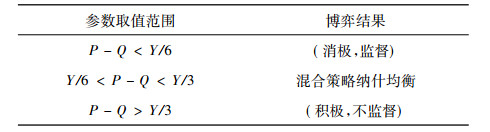

显而易见, 表中数据(2Y/3+Q)恒大于(Y/2+Q)。通过计算可知, 当P-Q>Y/3时, (Y/3+P)>(2Y/3+Q)> (Y/2+Q), 此时, 不管参与人B作何选择, 参与人A的积极策略严格占优; 当参与人B推测到参与人A会采取积极策略时, 参与人B为了自身收益最大化一定会选择积极策略。当P-Q < Y/6时, (2Y/3+Q)>(Y/2+Q)>(Y/3+P), 不管参与人A作何选择, 参与人B的消极策略严格占优; 当参与人A推测到参与人B会采取消极策略时, 参与人A为了其自身收益最大化一定会选择消极策略。当Y/6 < P-Q < Y/3时, 博弈结果具有不确定性。博弈结果与参数取值范围关系见表 2。

|

|

表 2 参数取值范围与博弈结果关系 |

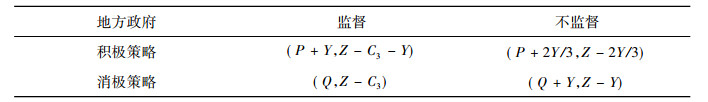

接下来分析中央政府与地方政府的博弈。为了促进地方政府采取积极的财政政策, 中央政府会采取监督的方式。假设中央政府监督的成本为C3, 收入为Z。假定监督过程中发现机会主义行为, 则中央政府对该地方政府不进行转移支付, 此时地方政府收益为Q, 中央政府收益为(Z-C3); 倘若没有发现机会主义行为, 中央政府对地方政府的转移支付金额为Y, 此时地方政府收益为(P+Y), 中央政府收益为(Z-C3-Y)。在中央政府不进行监督时, 如果地方政府积极增加财政收入, 中央政府的转移支付量是2Y/3, 地方政府最终收益为(P+2Y/3), 中央政府收益为(Z-2Y/3);如果地方政府消极增加财政收入, 中央政府的转移支付量是Y, 地方政府最终收益为(Q+Y), 中央政府收益为(Z-Y)。博弈矩阵如表 3所示。

|

|

表 3 地方政府与中央政府的博弈矩阵 |

分析该博弈的均衡。当P-Q>Y/3时, (P+Y)> Q且(P+2Y/3)>(Q+Y), 即, 不管中央政府监督与否, 地方政府的积极策略严格占优;相应的, 由(Z-C3-Y) < (Z-2Y/3)可知, 中央政府不监督收益更大, 此时的纳什均衡是(积极, 不监督)。同理, 当P-Q < Y/6时, 纳什均衡是(消极, 监督)。当Y/6 < P-Q < Y/3时, 存在混合策略的纳什均衡。

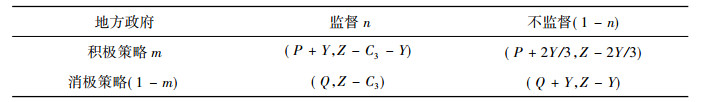

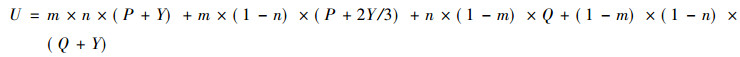

假设地方政府采取积极财政政策的概率是m, 则相应采取消极财政政策的概率是(1-m)。假设中央政府监督的概率是n, 不监督的概率是(1-n)。则表 3可表示为表 4的形式。

|

|

表 4 不同概率下地方政府与中央政府的收益 |

地方政府的收益函数为:

|

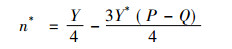

对m求导, 并令导数为零, 可得:

|

解出:

|

观察导数为零的式子, 我们发现等式左边为地方政府采取积极策略的期望收益, 等式右边为地方政府采取消极策略的期望收益。也就是说, 该纳什均衡的解必须使得地方政府在采取机会主义策略和不采取机会主义策略时收益相等。当中央政府以概率n>n*监督时, 该纳什均衡为(积极, 不监督); 当中央政府以概率n<n*监督时, 该纳什均衡为(消极, 监督)。博弈结果与参数取值范围关系见表 5。

|

|

表 5 参数取值范围与博弈结果关系 |

通过模型, 我们深入分析了我国在实施转移支付制度时地方政府和中央政府的博弈路径。转移支付是我国财政分税制的配套措施, 由于转移支付总量占GDP的比例还较小, 因而有限的转移支付无法弥补所有地方政府的财政缺口。我们看到, 除非地方政府努力增加收入的相对收益比较大, 否则以财政缺口作为转移分配量的唯一标准很容易造成地方政府不努力增加收入, 故意制造较大的财政缺口从而争取最大的转移支付量的机会主义行为, 这不仅使中央政府财政资金的节约不太可能出现, 而且必然使中央政府付出必要的成本来监督地方政府。

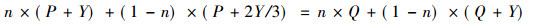

2.地方政府与当地选民博弈的机会主义模型 在分析地方政府与当地选民博弈中采取的机会主义行为时, 青木昌彦构建了一个模型, 我们对它进行了部分改造:假定该博弈存在三个参与人:地方政府、强势选民A和弱势选民B。地方政府如果将其作用限制在保护产权的最小范围内, 将花费2t的成本, A和B平均分摊这2t的成本, 并预期每人可从中获取Z收益。现在地方政府企图以向B征税的方式获得a单位的额外收益, A和B对政府的这种侵权行为可以选择抵制或默许, 且抵制成本为c。如果A和B都选择抵制, 则政府的侵权行为失败。如果A选择默许, B选择抵制, 那么抵制失败, 此时A和B都会受到政府的安全威胁成本b。如果A选择抵制, B选择默许, B会损失a单位的额外收益, 还会承担政府安全威胁成本b。如果A和B都选择默许, A和B都会受到政府安全威胁成本b, B还会损失a单位的额外收益。如此设定后, A和B收益矩阵如表 6所示。

|

|

表 6 收益矩阵 |

分析此矩阵, 我们可以看出, 当c>b时, 无论B如何选择, A的最优选择都是默许, 考虑到政府可能采用贿赂或承诺事后补偿A的方法促使A选择默认, A选择默认政府采取机会主义行为的可能性大大增加, 而分析此矩阵, 我们可以看出, 当c>b时, 无论B如何选择, A的最优选择都是默许, 考虑到政府可能采用贿赂或承诺事后补偿A的方法促使A选择默认, A选择默认政府采取机会主义行为的可能性大大增加, 而这将使社会承担(2b+a)的效率损失。

(三) 结论诺斯(Douglass C.North)认为国家(政府)要对造成经济增长、停滞和衰退的产权结构的效率负责。没有理由相信市场能在无政府的前提下平稳推进, 但是斯蒂格利茨也已经指出, 市场导致缺乏效率和不公平的情况并不意味着可以推论政府的干预必然导致情况的改善, 政府完全可能像个人一样采用机会主义行事, 并且破坏力更大。个人的机会主义尚可以通过外在的第三方的制度加以规制, 而拥有垄断权力的规则制定者地方政府的机会主义行为却易使制度处于一种脆弱的边缘。

四、实现制度性公共产品有效供给的路径选择 (一) 提高对制度性公共产品重要性的认识自从中央政府提出应逐步退出竞争性领域之后, 各级地方政府已初步理解和认识了公共产品理论, 并以这一理论来指导政府工作。但是, 有很多地方政府只是把精力集中于有形的物质性公共产品的供给, 对制度性公共产品认识则严重不足。必须认识到, 在努力提供更多物质性公共产品的同时, 必须重视提供更加充分有效的制度性公共产品, 才能为整个社会投资和消费提供必要的基础性条件。只有认识到制度性公共产品在经济建设发展和经济秩序维持中的重要地位, 才能为经济发展创造良好的制度环境。

(二) 提高立法者的素质低水准的法律法规容易为机会主义创造条件, 并引发制度频繁修改、制度如同虚设等情况, 极大地削弱了制度的权威性。立法是一项高度专业化的工作,立法人员必须具有专业的立法知识和技术, 才能制定出高质量的法律。因此, 国家和地方立法机关应大力提高立法工作人员的素质。解决这一问题的办法首先是要尽快优化各级人大政协成员的构成, 对其文化素质、法学知识等设立最低限度要求。同时加大法律专门人才在各级人大立法机关的构成比例, 对立法工作人员建立统一的职前培训制度, 着力提高人大代表的法治意识、法律思维和职业技能, 推进立法专门队伍正规化、专业化、职业化, 不断提高立法者素质。

(三) 加快听证会制度建设公共选择学派认为, 政府不是万能的, 政府官员理性有限。我们应该认真分析政府的知识优势和劣势, 加以制度创新。政府的知识优势主要在于对于“结果”信息的掌握比较容易和充分, 但对于产生结果的“过程”信息很难掌握充分。比如, 商品的市场价格。而听证会制度的建立, 能够将规则由市场的参与者共同研究制定, 避免了信息不对称, 能够从更加体现规则的合法性、合理性和公平性, 避免由于信息不对称而制定出不合理的规则制度, 实现帕累托效率。在听证会的建立过程中, 要特别注意使参与者具有广泛的代表性, 让不同的群体拥有表达自己利益的话语权, 从而减少社会的冲突, 并使听证会制度化。

(四) 完善科学的立法程序根据罗尔斯(John Bordley Rawls)的见解, 实体公正和程序公正二者关系非常重要, 只有程序公正才能保证实体公正, 并使实体公正获得合法性, 为公众自愿接受[5](P86)。长期以来, 我国法律制度对实体性公正赋予了较多的关注, 而对程序公正认识还不足。制度性公共产品提供的全过程应当以程序公正而不单纯以结果公正为目标。布坎南(James M. Buchanan, Jr.)与塔洛克(Gordon Tullock)在《同意的计算》(1962)中, 首先提出最优的公共选择规则就是使外部成本和决策成本之和构成的社会相互依赖成本最小的一种结果。公共选择学派认为, 按照最小化决策结果与个人偏好的差异的可能性原则, 多数规则是一类比较理想的公共选择规则。但是公共选择学派理论也证实, 在对三个以上的方案进行投票时, 很可能出现孔多塞循环现象, 此时进一步的决策规则与程序对公共选择的结果会产生重大的影响, 甚至是决定性的影响。只有消除这些看似公正实则不公的制度设置, 保证立法执法的公开化透明化, 实现立法程序的实质公平, 制度性公共产品才能得到人们的认同。

(五) 加大对权力的监督制约早在200多年前, 孟德斯鸠(Montesquieu)就曾在《论法的精神》中指出, 人一旦有了权力, 就会滥用权力, 使用权力直到尽头。弗里德曼(Milton Friedman)在《资本主义与自由》的绪论中也曾指出, 为了保护我们的自由, 政府是必要的; 通过政府这一工具我们可以行使我们的自由; 然而, 由于权力集中在当权者的手中, 它也是自由的威胁。要使我们能从政府的有利之处取得好处而同时又能回避对自由的威胁, 只有两种办法:一是对政府的职责范围加以限制; 二是政府的权力必须分散。对立法权力的制约就是对政府的职责范围加以限制的前提之一, 应尽可能减少政府的立法职权, 同时进一步加大人大的立法权能比重, 以便于立法机关对政府部门的监督。

(六) 促成政府从单纯供给者向模范执行者的角色转换政府不仅应该承担起制度供给者的角色, 最重要的是, 政府必须树立一个模范执行者的榜样。政府的示范作用具有显著的影响:其一, 它可以传递给人们一个积极的信号, 促成人们稳定的预期, 减少机会主义的倾向性; 其二, 政府在自身的实践过程中, 也可以发现制定的政策中存在的问题, 从而加以改进完善。促成政府从单纯的供给者向模范执行者的角色转换最重要的措施就是加速我国的法治化建设步伐。法治不但意味着制定的法律获得一致的认同, 而且意指大众普遍的遵守。抑制地方政府的机会主义需要依赖多重设计, 如对领导者的道德教育、权利分解等宪法性约束、保证自由的信息流动、稽查政府领导人的惯例、对高标准公共生活的普遍承诺以及不同地区的开放式竞争。总之, 只有政府加快从单纯的供给者向模范执行者的角色转换, 制度性公共产品的供给才能完成从立法到执法的全过程, 才能真正实现有效的供给。

| [1] |

斯蒂格利茨. 经济学[M]. 吴敬琏, 等校译. 北京: 中国人民大学出版社, 2000.

|

| [2] |

卢现祥. 西方新制度经济学[M]. 北京: 中国发展出版社, 2003.

|

| [3] |

乔·史蒂文斯. 集体选择经济学[M]. 杨晓维, 译. 上海: 上海人民出版社上海三联书店, 1999.

|

| [4] |

青木昌彦. 比较制度分析[M]. 周黎安, 译. 上海: 上海远东出版社, 2001.

|

| [5] |

罗尔斯. 正义论[M]. 何怀宏, 何包钢, 廖申白, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 1988.

|

2017, Vol. 47

2017, Vol. 47