2. 西北大学学报 编辑部, 陕西 西安 710069

城乡发展一体化是指城镇与乡村协调发展、共同繁荣, 城乡差别逐渐消失, 最终融为一体的过程。实现城乡一体化, 既是基于我国经济发展和人口转型的客观趋势, 也是未来新型城镇化中实现利益协调、摆脱多重制约、激发创新活力的必由之路。目前, 中国总体上仍处在以工促农、以城带乡的转型阶段, 亟须破除二元经济的桎梏, 使城乡的各类资源在相互流动和动态融合过程中实现整体发展[1]。要实现城乡一体化, 必须破解经济、社会、政治、文化、生态五重城乡二元结构[2]。其中, 加快生态文明一体化建设, 扭转生态二元结构, 是城乡发展一体化的内在表现和基本动力之一。

随着城乡二元经济藩篱逐步破除, 大量非农产业在原小城镇或农村地区重新集聚, 各种要素在城乡间重新配置, 流动更加频繁。此时, 如果不能加大环境保护力度, 未及时构建生态补偿机制, 则很容易侵害乡村居民的生态权益[3]。同时, 可能造成该地区环境质量下滑甚至恶化, 丧失生态与人居的环境优势, 对外来资本和人才的吸引力将会减弱[4]。若企业还普遍采取“选址—投资—破坏—撤资”的粗放式经营战略, 则即使可短暂提高当地的非农产值并促进就业, 最终也是不可持续的, 经济、社会、政治、文化、生态的二元隔阂与分立仍旧存在, 难以实现城乡发展一体化。本文将以城乡发展一体化为因变量, 以环境规制为自变量,运用2001—2014年省级面板数据模型进行计量分析, 以验证我国城乡发展一体化是否得益于环境规制, 从而对中国二元经济转型与绿色发展的协调推进形成一定的政策启示。

一、环境规制是实现城乡一体化的必要条件城乡一体化必须以完善的环境规制为保障。然而, 加大环境规制是实现城乡一体化的必要条件, 而非充分条件, 其关键要看生态质量的改善能否转化为生态优势, 进而形成地区经济结构优化的动力。工业污染治理投资作为一种准公共产品, 在我国很多地区体现出明显的城市偏向[5]。由此, 尽管整体环境质量有所改善, 但工业污染将可能由城市向乡村加剧转移, 农村地区的工业化不过是为污染型产能提供更大的物理空间, 城乡分立将会更加严重。在现实中, 我国由于传统环境管理制度的缺陷, 城市污染向农村转移的情况在不少地区时有发生[6-8]。

一方面, 如果治污控污的公共资源在城乡间分配不均衡, 即便整体污染水平有所下降, 也难以避免农村地区吸纳更多的工业污染源, 严重地损害当地居民的身体健康, 更多地占用其家庭可支配收入及当地公共财政支出, 抑制了农村消费结构的升级和基础设施的投入。这样一来, 农村与城镇在经济增长、产业结构、家庭收入及公共设施上的差距难以收敛甚至逐渐拉大, 统计意义上的环境质量改善并不能转化为真正的区域性生态优势, 绿色发展结构失衡拉大了原有的城乡差距, 城乡生态一体化将难以实现。

另一方面, 整体性环境规制若将污染型产能挤入农村地区,将加剧要素错置,阻碍城乡隔阂的动态消除过程。随着工业污染城乡转移的加剧, 农村地区将难以得到充足的优质要素供给, 城乡间资源优化配置的进程会被阻断, 要素错置下要实现二元经济转型将非常困难[9]。比如, 污染型产能有着明显的政策依赖, 难以吸引金融资本进入, 风险性投资仍会集中于风险—收益明确的城镇产业部门, 城乡协调发展将无从谈起[10]。

因此,环境规制能否促进城乡发展一体化, 关键要看生态环境质量的改善能否转化为生态优势, 进而形成地区经济结构优化的动力。倘若环境规制即便使工业生产对自然环境的破坏得到抑制, 使统计意义上的生态质量得到改善,但因要素错置而无法形成区域生态优势,将难以对城乡发展一体化形成有力促进。如果实证检验得出环境规制对城乡一体化有显著促进作用, 且当地的生态质量有显著中介效应, 则说明多数地区环境规制有助于促进城乡发展一体化, 能够提升经济社会与生态文明的综合绩效。否则, 就需要重新审视环境规制战略, 改变由此带来的要素错置与结构失衡, 以增进环境规制对城乡一体化的贡献。

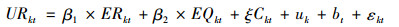

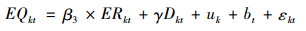

二、环境规制与城乡一体化的计量模型构建 (一) 计量模型构建根据理论判断, 地区环境规制能够促使生态环境质量改善, 但未必能形成生态优势并促进城乡发展一体化。本文将以城乡一体化指数为因变量, 以环境规制为自变量, 以地区生态环境质量为中介变量, 实证检验三者之间的关系。如果传导停止于中介变量向因变量的影响, 则说明生态环境质量的整体提升伴随着扭曲的要素配置过程, 无法促进城乡经济社会一体化的发展。根据Muller等(2005)的界定, 通过回归分析判断中介效应成立, 须同时满足四个条件:自变量对因变量的作用显著; 自变量对中介变量的作用显著; 中介变量对因变量的作用显著; 中介变量进入时, 自变量对因变量的作用显著减弱[11]。为检验中介效应, 本文构建了以下两个基本回归模型。

|

(1) |

|

(2) |

方程中下标k和t分别表示地区和年份, uk表示区域随机项, bt表示时间随机项, εkt表示残差项。URkt为k地区在第t年的城乡一体化指数, 即因变量; ERkt为k地区当年的环境规制力度, 即自变量; EQkt为k地区当年的生态环境质量, 即中介变量; Ckt和Dkt为其他有影响作用的控制变量。

结合理论分析, 若环境规制通过提高生态质量而对城乡一体化形成正向贡献, 则β1、β2、β3均显著大于0, 并在方程(1)中加入中介变量EQkt后, β1的绝对值和显著性明显比未加时有所降低。如果β1、β2显著大于0, 且β1的值及显著性并未随着EQkt加入而降低, 则无论β3的符号及显著性表现如何, 都说明环境规制与生态质量分别从两个系统作用于城乡一体化, 也说明环境规制主观上并不能兼顾生态效益与经济社会效益, 环境规制目标是保护生态, 城乡发展一体化是此目标实现的原因而非结果。如果出现这种情况, 可判断自变量与因变量间可能因内生性问题而疑似伪回归, 需用广义矩估计法消除内生性, 重新判断二者关系。差分广义矩估计用自变量滞后项作为工具变量进行估计, 易受弱工具变量干扰而造成有限样本偏误。本文拟采用Blundell & Bond(1998)提出的系统广义矩估计(SYS-GMM)[12]。该方法结合了水平方程与差分方程, 把工具变量设定为自变量的滞后差分变量, 可较好地避免有限样本偏误。

(二) 变量与数据本文以2001—2014年我国各省、自治区、直辖市构成的面板数据进行计量分析。因数据部分缺失, 未包含西藏和港澳台地区。相关变量的处理与数据来源报告如下。

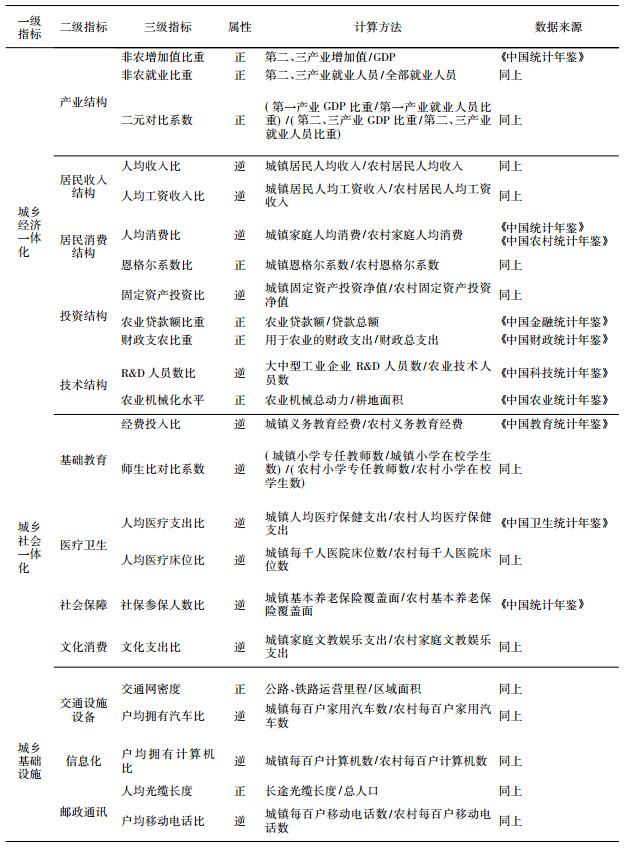

1.城乡一体化指数(URkt) 综合借鉴卫玲等、周江燕等的方法[13][14], 选择可得的三级指标先做同向化与无量纲处理, 再用动态主成分分析法逐级合并, 以方差累计贡献率不低于80%为准则来确定主成分个数, 最终测得各省级地区历年的城乡一体化综合指数。测算指标体系如表 1所示。需要说明的是, 生态环境的一体化发展是城乡一体化的重要方面, 这一点在大部分文献中有体现[2][14], 但本文研究的是环境规制、生态质量与城乡一体化的关系, 若因变量包含生态保护因子, 则很可能导致回归偏误。因而, 在综合指数的测算中, 指标体系中不含生态指标。

|

|

表 1 城乡一体化的各级测度指标说明 |

2.环境规制力度(ERkt) 对地区环境规制强度的衡量, 国内外有很多方法。本文借鉴Cole等、刘航等的思路[15][16], 选用工业废水、废气、固体废物的治理完成投资之和同地区工业总产值的比值来测算。其中, 各个省级地区“三废”治理完成投资数据来源于历年《中国环境统计年鉴》, 各地区工业总产值数据来源于历年《中国统计年鉴》及各省级统计年鉴。

3.区域生态质量(EQkt) 区域生态质量是指生态环境的优劣程度, 反映生态环境对人类生存及社会经济持续发展的适宜程度。本文参考张启銮等的方法[17], 从资源与环境两个维度来衡量地区生态质量。资源维度包括:①人均水资源量(+); ②单位水资源的工业废水负荷(-); ③万元GDP综合能耗(-); ④森林覆盖率(+); ⑤自然保护区覆盖率(+); ⑥建成区绿化覆盖率(+)。环境维度包括:①工业废水的处理率(+); ②工业二氧化硫的处理率(+); ③工业烟粉尘的处理率(+); ④工业固体废物的综合利用率(+)。对所有指标同向化与无量纲处理, 用动态主成分分析法逐级合并, 最终测得各省级地区历年的生态质量。此处数据来源于历年《中国统计年鉴》及《中国环境统计年鉴》。

4.控制变量 方程(1)中控制变量Ckt包括:①经济发展阶段(Ecokt), 用第三产业增加值占GDP比重来表示; ②人力资本水平(Humkt), 用高等学校在校人数占总人口比重来表示; ③人口老龄化程度(Agekt), 用65岁及以上人口占总人口比重来表示。方程(2)中的控制变量Dkt包括:①人口压力(Popkt), 用人口自然增长率来表示; ②土地压力(Lankt), 用建设用地增长率表示; ③能源压力(Enekt), 用人均居民生活用电量来表示; ④工业压力(Indkt), 用采矿业总产值占全部工业总产值比重表示。

三、环境规制与城乡一体化的实证分析 (一) 面板数据单位根检验为确保面板数据计量分析的准确性, 首先进行数据平稳性检验。本文运用LLC、IPS、Fisher-ADF和Fisher-PP四种面板数据单位根检验方法, 检验了所有变量的平稳性, 发现当选择0.05的显著性水平时, 所有变量在大部分检验方法下不能拒绝原假设, 即为非平稳, 而把各个变量进行了一阶差分处理后, 它们均显示为拒绝原假设, 不存在单位根过程。由此可知, 本文计量分析的全部变量都属于一阶平稳序列, 将其水平值用于面板数据回归分析, 得到的结果是可信的。

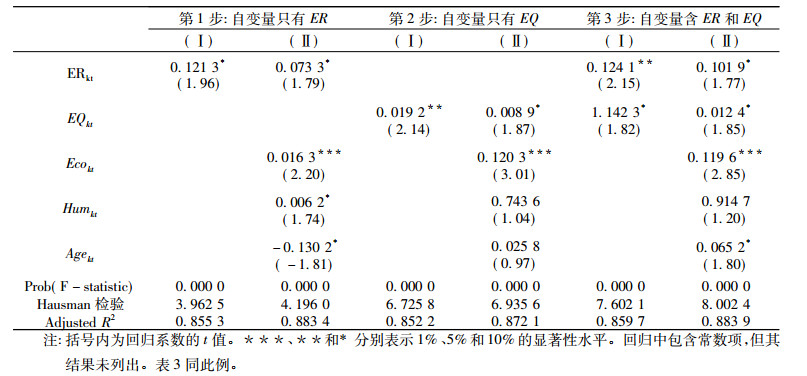

(二) 基本回归结果首先对计量方程(1)进行基本回归, 分为三步:自变量只有ERkt、自变量只有EQkt、二者均为自变量(结果见表 2)。其中列(Ⅰ)和(Ⅱ)分别表示含控制变量与不含控制变量的情形。表 2显示, 所有情形下Hausman检验的结果均支持固定效应模型, 且固定效应下调整后的可决系数大于85%, 整体显著性水平符合要求, 可见结果具有可信度。城乡一体化指数对环境规制ERkt的回归系数均显著大于0, 对生态质量EQkt的回归系数在第2步时显著大于0, 在第3步时出现了不显著和显著为负的情况。比较第3步与第1步可发现, 加入中介变量生态质量EQkt后, 环境规制ERkt的作用并未消失或减弱, 反而使其系数绝对值及显著性有微弱的提高。另外, 各控制变量中经济发展阶段Ecokt对城乡一体化程度的影响最为明显, 二者有显著的正向回归关系。

|

|

表 2 对城乡一体化综合指数的基本回归结果 |

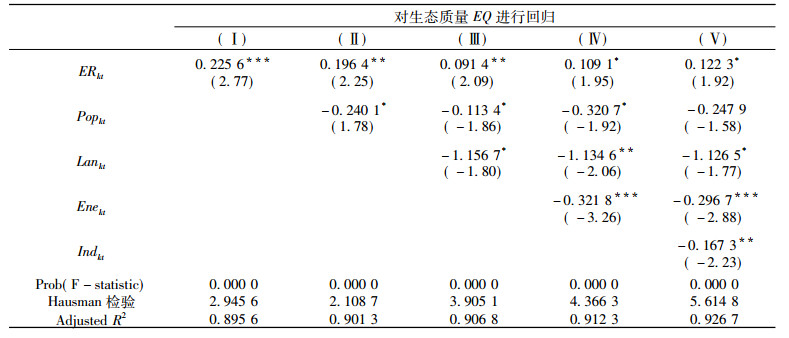

表 3报告了对方程(2)的基本回归结果, 其中列(Ⅰ)—(Ⅴ)分别表示逐步加入控制变量的情形。该表显示, 无论是否加入控制变量, 环境规制ERkt对生态质量EQkt都有显著的正向作用。这说明大部分地区环境规制对于生态保护的贡献是有效且必要的。

|

|

表 3 对生态质量的基本回归结果 |

综合表 2和表 3的结果, 可知方程(1)中的自变量和中介变量都单独对因变量有显著正向影响, 自变量对中介变量也具有正向作用, 但是在加入中介变量后, 自变量对因变量的影响并未削弱甚至有所增强。对照Muller等的规则[11]可初步判断, 尽管OLS结果显示城乡一体化对环境规制表现出了显著的回归关系, 但不能说明环境规制是通过提升生态质量而增强本地生态优势, 进而推动城乡发展一体化的。进一步可推断, 对方程(1)的面板数据回归可能存在内生性问题。城乡一体化程度高的地区通常具有更强的环保投资能力, 生态质量也容易由此得到提升。因此, 需要运用系统GMM法来弱化内生性偏误, 来观察此时变量间的关系。

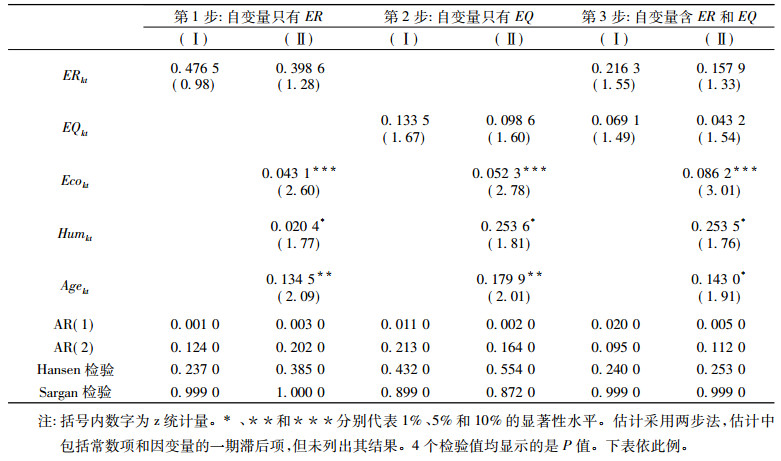

(三) 广义矩估计(GMM)结果表 4显示的是对方程(1)的系统GMM估计结果。由表 4可看出, AR(1)和AR(2)检验说明残差均一阶序列相关, 但不存在二阶序列相关, 且Sargan检验与Hansen检验的结果说明不存在工具变量的过度识别。相比表 2中的OLS结果, 在弱化了内生性问题后, 环境规制ERkt对城乡一体化的影响明显地有所减弱, 在第1步和第3步中, 无论是否加入控制变量, ERkt的系数均表现为不显著。与此同时, 不像表 2中OLS的结果, 地区生态质量EQkt的系数在第2步和第3步均为不显著, 且其加入后并未导致ERkt对因变量的影响力减弱。可见, 由于内生性问题的干扰, 面板数据固定效应模型高估了环境规制对城乡一体化的影响; 控制了该问题后, 二者对城乡一体化的效应非常微弱。

|

|

表 4 对方程(1)的整体SYS-GMM估计结果 |

系统GMM的结果说明, 在我国大多数地区, 环境规制的整体经济社会效益有限, 特别是对城乡发展一体化没有起到明显的促进作用。环境治理带来生态改善的同时, 造成了污染产能的城乡转移, 并抑制了生产要素的优化配置与合理流转,因此, 环境规制与生态质量变量都未表现出对城乡一体化的显著正向效应,说明了传统模式下的环境规制在投资方向与监管重点上有所不妥, 具有明显的城市偏向特征。由此带来的整体生态指标提升, 仅仅停留在统计意义和总体规模上, 其中包含的城乡结构扭曲和要素误置, 使广大农村地区提升居民收入、优化投资结构与产业结构、促进社会全面发展的努力大打折扣。为推动城乡发展一体化, 以调整治污控污监管政策为突破, 实施全面的供给侧结构性改革迫在眉睫。

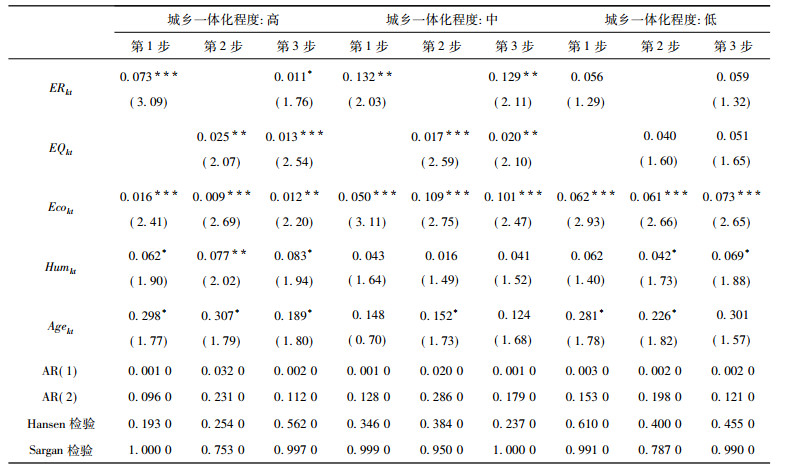

(四) 分组估计结果城乡发展一体化水平的空间差异非常大, 且与当地经济发展阶段密切相关[14]。而本文核心自变量ERkt在样本间的离散程度远没有那么大。因此, 有必要按因变量高低对样本横向分组, 观察比较每个组别中环境规制对城乡一体化的效应差异。按2001—2014年城乡一体化综合指数平均得分, 本文把各地区划为“高一体化地区”“中等一体化地区”和“低一体化地区”3类, 分别对其按方程(1)进行系统GMM估计, 结果如表 5所示。可看出, 随着城乡一体化水平降低, 环境规制ERkt对因变量的作用越来越不明显。只有在高一体化地区中, 随着中介变量EQkt加入, 自变量ERkt的作用会明显地被弱化, 但在中低一体化地区, 这种中介效应难以体现。由此推断, 只有在城乡发展起点较高、经济较发达的地区, 城乡发展一体化才能得到来自环境规制的贡献, 通过加强环保力度而提升了本地生态优势, 促进资源不分城乡地择优集聚,促进城乡经济社会全面发展。但是, 在欠发达地区, 即使环境规制能够改善生态环境, 也由于缺乏创新补偿而无助于城乡要素流动和产业升级, 难以取得生态文明与经济社会发展的双赢。

|

|

表 5 对方程(1)的分组SYS-GMM估计结果 |

利用2001—2014年中国省级面板数据, 实证检验了环境规制是否通过改善生态环境而推动了城乡发展一体化, 以及该效应的区域异质性。①OLS结果显示工业“三废”治理投资同城乡一体化有正向回归关系, 但生态质量这一中介变量并未发挥作用; ②用系统GMM弱化了内生性偏误, 发现环境规制并不能直接促进城乡发展一体化, 其回归系数并不显著; ③按城乡一体化指数年均值把各地区分组后分别估计, 发现环境规制在前二类地区中对城乡一体化的作用显著为正, 在低一体化地区则不显著, 且仅在高一体化地区中生态优势的中介效应才能发挥作用。

可见, 在我国多数地区环境规制改善了生态质量的同时, 没有明显促进城乡发展一体化。越是在城乡一体化起点低、经济后进的地区, 此现象就越明显。传统发达地区加强工业污染物治理, 有助于培育本地生态优势, 促进生产要素城乡择优集聚, 使农村居民以更高效率从事非农活动,并获得更高报酬, 从而使经济社会二元差异与隔阂逐渐被消除。而后进地区的环境规制通常缺乏经济社会效益, 治污控污技术开发与应用的成本难以得到创新补偿, 不仅不利于农村地区产业绩效提升, 还将阻碍资源在城乡间自由配置和便捷流转, 要素价格扭曲的状况被延续, 导致城乡分立加剧, 环境规制难以发挥对城乡发展一体化的正向贡献。

针对本文的结论有三点对策含义:

第一, 进一步严格实行污染治理政策, 推动城乡绿色型生态化发展。实证研究显示, 长期以来针对工业污染的环境规制性投资并未有力推动城乡一体化。但是, 这不否认环境治理的重要性, 基于自然和人居环境的全面生态优势是城乡全面发展的重要保障。当前我国处于二元经济转型的重要机遇期, 亟待全面提升城乡经济、统筹配置城乡资源、实现一体化发展。为此, 我国应进一步严格执行对限制、淘汰类行业的产业政策, 大力发展循环经济和绿色产业, 健全并推广污染及碳排放交易等环保权证市场。同时, 加快工业企业研发、应用环保技术的积极性, 提高原始创新能力, 通过技术进步和产品优势实现创新补偿。

第二, 提升城乡经济增长质量, 构建以生态优势为核心的区域竞争格局。质量型经济增长包含经济系统、自然生态系统、社会系统的全面统筹发展[18], 生态系统的优化改善必须服务于人的全面发展。我国应当重新审视长期以来由政府主导的污染治理模式及城市偏向型的环境政策, 未来应着眼于全局, 大力构建城乡绿色发展的长效机制。以构建新的生态优势为目标, 在无差别、无歧视的环境规制基础上, 推进区域间的产业圈层升级和协同发展, 充分发挥企业开发采用新型环保技术的主体作用。坚决防止污染型产业离开中心城市之后, 在中小城市及农村地区重新集聚。在各级开发区、新城新区建设过程中, 严格执行对入区企业的环评程序, 对已有污染源要及时治理,防止复发, 尊重和保障保护当地城乡居民的生态权益。构建以人才、资本和技术等优质要素的高效集聚为特征的“绿色竞争力”。

第三, 在主体功能区规划框架内, 创新城乡间和地区间的生态补偿机制。相对欠发达地区的地方财政能力有限, 在改善资源环境过程中面临着不小的约束, 若缺乏有效的生态补偿机制的支撑, 则容易对新型城镇化和工业化进程构成制约。我国对不同地区有着明晰的主体功能定位, 各地区应按照规划框架执行开发力度标准。特别是生态环境脆弱的地区, 要严格划定开发范围, 实施有力的环保和生态改善措施, 同时也应得到财政的专项转移支付, 用于补偿生态环境成本。除此之外, 要探索同一区域城乡之间的生态补偿机制, 创新区域性和流域性的污染物排放指标交易平台。

| [1] |

郝锐. 基于城乡经济社会一体化的绿色城镇化模式[N]. 光明日报, 2013-09-09(13).

|

| [2] |

吴丰华, 白永秀. 城乡发展一体化:战略特征、战略内容、战略目标[J]. 学术月刊, 2013, (4). |

| [3] |

董红杰, 黎苑楚. 农村城镇化进程中农民生态权被侵害的现象分析及对策研究[J]. 管理现代化, 2013, (2). |

| [4] |

范文国, 熊宁. 东部沿海地区小城镇可持续发展的指标体系构思[J]. 经济地理, 2002, (1). |

| [5] |

侯伟丽. 对我国农村环境保护困境的思考[R]. 中国环境科学学会2009年学术年会, 2009.

|

| [6] |

上官丕亮, 殷勇. 遏制城市污染向农村转移的法律对策研究[J]. 中国软科学, 2011, (12). |

| [7] |

乐小芳, 张颖. 传统环境管理模式下农村环境污染和破坏的制度因素分析[J]. 生态经济, 2013, (7). |

| [8] |

胡剑锋, 朱剑秋. 水污染治理及其政策工具的有效性——以温州市平阳县水头制革基地为例[J]. 管理世界, 2008, (5). |

| [9] |

王颂吉, 白永秀. 城乡要素错配与中国二元经济结构转化滞后:理论与实证研究[J]. 中国工业经济, 2013, (7). |

| [10] |

BUERA F J, KABOSKI J P, SHIN Y. Finance and Development: A Tale of Two Sectors[J]. The American Economic Review, 2011, 101(5). |

| [11] |

MULLER D, JUDD C M, YZERBYT V Y. When Moderation is Mediated and Mediation is Moderated[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2005, 89(6). |

| [12] |

BLUNDELL R, BOND S. Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models[J]. Journal of Econometrics, 1998, 87(1). |

| [13] |

卫玲, 高菊. 后改革时代城乡生活方式一体化指标体系的构建[J]. 西北大学学报:哲学社会科学版, 2010, (5). |

| [14] |

周江燕, 白永秀. 中国城乡发展一体化水平的时序变化与地区差异分析[J]. 中国工业经济, 2014, (2). |

| [15] |

COLE A, ROBERT J, SHIMAMOTO K. Why the Grass is not always Greener: The Competing Effects of Environmental Regulations and Factor Intensities on US Specialization[J]. Ecological Economics, 2005, 54(1). |

| [16] |

刘航, 张少为, 张雨微. 行业污染密集度、地区规制强度与制造业的出口优势[J]. 当代经济科学, 2013, (5). |

| [17] |

张启銮, 陈艳, 杨德礼. 基于离差最大化组合赋权的生态评价模型及10个副省级城市的实证研究[J]. 管理学报, 2010, (12). |

| [18] |

郭立宏. 对经济增长质量理论逻辑的系统研究[J]. 西北大学学报:哲学社会科学版, 2015, (6). |

2. Journal Editorial Department of Northwester University, Xi′an 710069, China

2017, Vol. 47

2017, Vol. 47